机械通气患者呼吸道分泌物的清除

- 格式:docx

- 大小:14.57 KB

- 文档页数:3

有创机械通气:5大方面的护理要点解析机械通气是指通过呼吸机代替、控制或改变患者自主呼吸,为可能发生呼吸衰竭的患者提供足够氧气,维持血氧饱和度,防止缺氧和二氧化碳潴留导致的内环境紊乱[1]。

1.基础护理1.1 环境护理:控制室温18℃-20℃,湿度50%~60%,保持病房干净整洁,调节日间光线及夜间灯光刺激,定时使用空气消毒机杀菌以预防感染,采用消毒液擦拭室内所有设备,工作人员应严格执行洗手及消毒制度,操作时佩戴手套、口罩等[2]。

1.2 口腔护理:以正确的方式指导患者清洁口腔,并根据pH值选取清洗溶液,如pH值>7,选取硼酸溶液;pH<7,选取NaHCO3溶液[3]。

1.3 体位护理:机械通气时采取合理的体位管理可以防止误吸及口腔定植细菌下移。

研究证明,半卧位能减少胃液反流,避免口咽部分泌物误吸,是预防VAP的有效措施[3]。

1.4 寻找院内存在的高危因素:因院内环境复杂、病原菌较多、合并基础慢性疾病等多种因素的存在,导致病原菌感染发生风险增加。

因此,在为患者提供操作过程中需严格遵守无菌操作原则,室内定期通风,相关设备定期消毒,控制探视人员数量,减少交叉感染风险。

1.5 监测口腔分泌物情况:定期采集患者口腔分泌物,通过检测病原菌后进行临床合理用药。

1.6 营养支持:为预防肠道菌群失调引发的不良影响(如血行感染、胃肠道功能紊乱等),在患者接受基础营养支持的同时交替进行肠内营养与肠外营养,以满足患者机体能量需要,减少不良反应发生率[4]。

2.气管插管的管理:每班评估导管外露长度,固定带的松紧度,经口气管插管导管距门齿22~24cm,气切患者24h抽取油纱条后需重新调整固定带的松紧度,以一指为宜,并打死结,更换固定带时由二人合作完成[5]。

3.气囊管理3.1 气囊压力和充气技术:人工气囊可起到封闭气道、保证潮气量的供给、相对固定气管导管,预防或减少误吸的发生的作用。

若气囊充气不足,易导致漏气、误吸;充气过度则会发生气道黏膜缺血坏死。

呼吸机的气道管理及操作技巧呼吸机是一种用于辅助或替代患者呼吸的医疗设备。

它广泛应用于重症监护、急诊医学和康复医学等领域。

正确的气道管理是呼吸机使用的基本前提,它涉及到气道通畅性、气道保护以及合理操作等方面。

本文将重点介绍呼吸机的气道管理及操作技巧,以提高患者治疗效果并确保安全性。

一、气道通畅性的维护气道通畅性是呼吸机操作的首要问题。

为确保患者的气道畅通,一般需要进行以下方面的管理:1. 气管插管:对于需要长期机械通气的患者,气管插管是最常见的气道管理方法。

插管时需要注意插管深度,一般成人男性插管深度为22-24厘米,女性为20-22厘米。

在插管过程中需要确定合适的喉镜大小,并保持气道稳定,避免误插或气道损伤。

2. 翻身及头位调整:合理的翻身和头位调整可有效避免气道阻塞。

重症患者通常需要定期翻身,翻身时应特别注意避免气管插管或气管切开管脱出。

3. 防止分泌物积聚:清除患者气道分泌物,防止积聚和堵塞。

可通过定期吸痰或进行吸痰治疗来减少分泌物的堆积,有助于保持气道通畅。

二、气道保护的重要性气道保护是呼吸机治疗过程中不可忽视的部分。

以下是一些常见的气道保护技巧:1. 气道湿化:维持患者气道的湿润有助于减少分泌物黏稠度,便于清除。

可以通过对呼吸机的湿化器进行设置,或者使用湿化器装置,来提供适宜的湿度。

2. 气囊气道帽的使用:气囊气道帽是一种常见的气道保护装置,可以减少患者的胃肠反流和口腔部分失禁现象,同时保持气道的稳定。

3. 避免吸气末呼气末正压(PEEP)过高:PEEP是一种常用的呼吸机参数,适量的PEEP能够保持肺泡开放,但过高的PEEP可能导致肺泡过度膨胀,损伤肺组织。

三、呼吸机操作技巧呼吸机的操作涉及到各种参数的设置和调整,下面介绍一些常见的操作技巧:1. 通气模式的选择:根据患者的具体情况,选择合适的通气模式。

常见的通气模式包括控制模式、辅助控制通气(ACV)模式、同步间歇指令通气(SIMV)模式等。

2021年《成人有创机械通气气道内吸引技术操作》标准解读(全文)《成人有创机械通气气道内吸引技术操作》团体标准由中华护理学会重症护理和呼吸专业委员会牵头,组织国内相关领域的专家反复研讨、共同制定,并于2021年2月1日由中华护理学会正式发布,标准编号:T/CNAS 10-2020。

一、制定背景气道内吸引是清除呼吸道分泌物保证有创机械通气患者呼吸道通畅,维持肺泡正常通气最直接有效且最根本的方法,是有创机械通气患者最常见、频繁的操作之一。

研究显示,如果气道内吸引的时机、方法等选择不当,会造成多种不良后果,如气道黏膜损伤、低氧血症、人工气道梗阻、感染等,影响患者康复。

目前国内外相关指南、专家共识、行业标准等对气道内吸引指征、吸引方式、吸引管选择和操作要点等内容的描述不尽相同。

为实现气道内吸引技术操作的同质化和标准化,中华护理学会重症和呼吸护理专业委员会在全面了解全国护士气道内吸引技术操作现状的基础上,起草了《成人有创机械通气气道内吸引技术操作》团体标准,以期进一步指导、规范护士的气道内吸引技术操作,降低该操作各种并发症的发生率,促进患者的康复。

二、适用范围本标准规定了成人有创机械通气气道内吸引技术操作的基本要求、吸引指征及吸引方式评估、吸引(吸痰)管选择、操作要点,适用于各级各类医疗机构的注册护士。

三、主要内容(一)按需实施气道内吸引在基本要求中,本标准重点强调“应按需”而非“按时”实施气道内吸引,明确给出吸引指征,体现了专业、精准评估的重要性;提出虽然是按需实施吸引,但评估的间隔时间需要有最低要求,应至少每2h通过肺部听诊等方式评估一次气道内吸引指征,以免主观观察干扰客观评估结果;并且要求在评估中护理人员应该具备肺部听诊的能力。

(二)确定适宜的吸引方式吸引方式存在开放式和密闭式两种。

开放式气道内吸引指将患者的人工气道与呼吸机的连接断开后,吸引(吸痰)管通过人工气道置入气道内进行吸引的方法;密闭式气道内吸引指将吸引装置与呼吸机结合,允许患者在呼吸机不断开的情况下,吸引(吸痰)管通过人工气道置入进行吸引的方法。

气道排痰的护理进展【摘要】:气道护理是受到普遍关注的临床问题之一。

气道护理的主要目的是建立和保持气道通畅,维持适当的肺泡通气功能、氧合作用和气体交换功能 ,而排痰是气道护理中最基本、最常规的护理干预措施。

可使许多呼吸衰竭患者的呼吸得以改善,从而降低病人的死亡率,提高脑损伤患者的生活质量。

近年来,国内外对气道排痰护理进行了大量研究,现将有关进展综述如下。

无创气道物理排痰的护理上呼吸道因气管内积痰积血发生阻塞,以及反射性支气管痉挛、黏液分泌紊乱和清除障碍,容易发生肺不张、肺炎、肺水肿等并发症。

目前常规采用叩背、咳嗽排痰等物理治疗法,同时临床还采用吸痰、雾化吸入等辅助排痰措施保持气道通畅。

随着医学模式的转变,运用循症护理的科学理念,将科研与临床经验和病人需求有机结合,获取最佳证据,作为临床护理决策的依据。

【关键词】:气道排痰、方法、护理长期卧床的病人容易并发坠积性肺炎,痰多较粘稠,不易排出,所以气道护理是受到普遍关注的临床问题之一。

气道护理的主要目的是建立和保持气道通畅,维护适当的肺泡通气功能、氧合作用和气体交换功能,而排痰是气道护理中最基本、最常规的护理干预措施[1]。

近年来,国内外对气道排痰护理进行了大量研究,现将有关进展综述如下。

1.无创气道物理排痰的护理上呼吸道因气管内积痰积血发生阻塞,以及反射性支气管痉挛、粘液分泌紊乱和清除障碍,容易发生肺不张、肺炎、肺水肿等并发症。

目前常采用扣背、咳嗽排痰等物理治疗法,同时临床还采用吸痰、雾化吸入等辅助排痰措施保持气道通畅。

有叩击法(percussion)、胸廓震动法(vibration)和加压胸壁法。

拍背时手固定成背隆掌空的杯状,以3-6Hz的品路有节奏的反复叩击痰潴留肺段的相应胸壁,使粘液分泌物松动。

以这种手型在需要引流有肺叶部位叩打,叩击不可在裸露的皮肤上进行,也不可使病人感到疼痛,肺部拍叩不可在肋骨以下,脊柱或乳房上,因可致软组织损伤。

病人能够学习自己拍打前胸,他人可帮其拍叩背部。

机械通气的护理要点机械通气是一种重要的治疗手段,可以帮助患者维持呼吸功能,但同时也需要护理人员进行细致的护理。

本文将从机械通气的护理要点进行详细介绍。

一、机械通气的适应症机械通气适用于以下情况:1. 严重的呼吸衰竭,包括急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、肺炎、慢性阻塞性肺疾病(COPD)等。

2. 严重的心血管疾病,如心力衰竭、心肌梗死等。

3. 严重的神经肌肉疾病,如重症肌无力、脊髓损伤等。

1. 监测呼吸机参数机械通气需要设置合适的呼吸机参数,包括呼吸频率、潮气量、吸气压力、呼气压力等。

护理人员需要定期监测这些参数,确保其符合患者的需要,并及时调整。

2. 监测氧合指标机械通气患者需要定期监测氧合指标,包括动脉血氧饱和度(SpO2)、动脉血氧分压(PaO2)等。

如果氧合指标不理想,需要及时调整呼吸机参数或给予氧疗。

3. 定期翻身机械通气患者需要定期翻身,以避免压疮和肺部感染。

一般建议每2-3小时翻身一次,同时注意保持患者的舒适度。

4. 防止误吸机械通气患者容易发生误吸,护理人员需要定期吸痰,清除呼吸道分泌物,避免误吸发生。

同时,需要注意患者的口腔卫生,避免口腔细菌感染。

5. 防止肺部感染机械通气患者容易发生肺部感染,护理人员需要注意呼吸机管路的清洁和消毒,避免细菌滋生。

同时,需要定期更换呼吸机管路和呼吸机过滤器,避免细菌滋生。

6. 监测液体平衡机械通气患者需要定期监测液体平衡,避免出现液体过多或过少的情况。

一般建议每天监测体重、尿量和液体输入量,及时调整液体治疗方案。

7. 避免并发症机械通气患者容易发生并发症,如肺气肿、气胸、肺栓塞等。

护理人员需要定期监测患者的病情变化,及时发现并处理并发症。

三、机械通气的注意事项1. 避免过度镇静机械通气患者需要使用镇静剂,以减轻不适感和焦虑情绪。

但过度镇静会影响患者的呼吸功能和意识状态,甚至导致呼吸抑制。

因此,需要根据患者的情况调整镇静剂的用量和种类。

2. 避免过度通气机械通气患者容易发生过度通气,导致呼吸性碱中毒。

机械通气临床应用指南中华医学会重症医学分会(2006年)引言重症医学是研究危重病发生发展的规律,对危重病进行预防和治疗的临床学科。

器官功能支持是重症医学临床实践的重要内容之一。

机械通气从仅作为肺脏通气功能的支持治疗开始,经过多年来医学理论的发展及呼吸机技术的进步,已经成为涉及气体交换、呼吸做功、肺损伤、胸腔内器官压力及容积环境、循环功能等,可产生多方面影响的重要干预措施,并主要通过提高氧输送、肺脏保护、改善内环境等途径成为治疗多器官功能不全综合征的重要治疗手段。

机械通气不仅可以根据是否建立人工气道分为“有创”或“无创”,因为呼吸机具有的不同呼吸模式而使通气有众多的选择,不同的疾病对机械通气提出了具有特异性的要求,医学理论的发展及循证医学数据的增加使对呼吸机的临床应用更加趋于有明确的针对性和规范性。

在这种条件下,不难看出,对危重患者的机械通气制定规范有明确的必要性。

同时,多年临床工作的积累和多中心临床研究证据为机械通气指南的制定提供了越来越充分的条件。

中华医学会重症医学分会以循证医学的证据为基础,采用国际通用的方法,经过广泛征求意见和建议,反复认真讨论,达成关于机械通气临床应用方面的共识,以期对危重患者的机械通气的临床应用进行规范。

重症医学分会今后还将根据医学证据的发展及新的共识对机械通气临床应用指南进行更新。

指南中的推荐意见依据2001年ISF 提出的Delphi 分级标准(表1)。

指南涉及的文献按照研究方法和结果分成5个层次,推荐意见的推荐级别按照Delphi 分级分为级,其中A 级为最高。

表1 Delphi 分级标准一、危重症患者人工气道的选择人工气道是为了保证气道通畅而在生理气道与其他气源之间建立的连接,分为上人工气道和下人工气道,是呼吸系统危重症患者常推荐级别A至少有2项I 级研究结果支持 B仅有1项I 级研究结果支持 C仅有II 级研究结果支持 D至少有1项III 级研究结果支持 E仅有IV 级或V 研究结果支持 研究课题分级I大样本,随机研究,结论确定,假阳性或假阴性错误的风险较低 II小样本,随机研究,结论不确定,假阳性和/或假阴性的风险较高 III非随机,同期对照研究 IV非随机,历史对照研究和专家意见 V 系列病例报道,非对照研究和专家意见见的抢救措施之一。

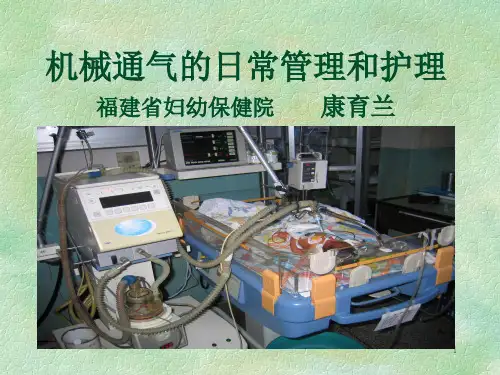

机械通气患者的气道管理及护理科室:急诊机械通气患者的气道管理及护理械通气是借助人工装置——呼吸机的力量,产生或辅助呼吸动作,达到增强和改善呼吸功能目的的一种治疗措施和方法【l】。

机械通气是重症监护病房中用于抢救各种原因所致呼吸停止和呼吸衰竭的重要手段,是危重患者生命支持必不可少的手段之一【2】。

作为一种高风险治疗措施,机械通气患者的护理质量水平直接关系到患者的抢救成功率和存活率。

如果护理或操作不当,极易产生呼吸机相关性肺炎、气道狭窄等多种并发症,不仅造成患者脱机困难,延长住院周期,增加患者住院费用,更可致患者病死率增加。

1、监测1.1 生命体征监测监测患者的血压、体温、皮肤、尿量变化、意识、心率、心律、血氧饱和度等内容,并注意观察患者两侧胸廓的呼吸运动和呼吸音是否对称,观察呼吸的节律、频率是否与呼吸机一致,有无异常呼吸。

1.2 呼吸机监测注意监测呼吸机的参数和工作状态,呼吸曲线是否正常,并及时根据血气分析结果调整呼吸机参数。

如出现呼吸机报警和参数变化及时调整,确保呼吸机正常工作。

2、气道护理2.1 严格无菌操作气道切开及插管为侵入性有创检查,人工气道的建立增加了外界细菌入侵的机会;且由于机械通气患者病情危重,抵抗能力下降,因此在操作过程中应严格无菌操作,尽可能减少医源性感染的发生【3】。

2.2 固定气管导管如患者昏迷程度较轻或意识清楚,则易由于耐受性差而吐管,不仅影响通气效果,还可损伤支气管黏膜。

因此,在气管切开后,外套管固定带应打死结,并保持松紧以能通过1指为宜。

并随时调节呼吸机支架,妥善固定呼吸机管道,使气管套管承受最小牵拉,防止牵拉过度致导管脱出。

必要时可给予患者镇静类药物应用。

2.3 气道湿化护理气管切开后,水分蒸发增加,且因为机械通气导致通气量增加,加速了气道水分的蒸发。

如不及时气道湿化,则可导致黏膜干燥,气道分泌物干结,影响气道黏膜纤毛运动导致排痰不畅,导致呼吸道阻塞,在影响通气效果的同时也可增加肺部感染的机会。

机械通气是指通过呼吸机或其他设备向患者的肺部输送气体,以维持呼吸功能的一种治疗方法。

在临床实践中,机械通气被广泛应用于重症监护、手术麻醉、急救和其他医疗领域。

然而,在机械通气过程中,有时会出现患者血氧饱和度下降的情况,这不仅影响了患者的生命安全,也给医务人员带来了不小的挑战。

1. 机械通气过程血氧饱和度下降的原因1.1 分泌物潴留:在机械通气过程中,患者呼吸道分泌物的清除可能不畅,导致分泌物潴留在呼吸道内,影响气体交换和氧气的吸入。

这种情况下,患者的血氧饱和度会逐渐下降。

1.2 气道阻塞:机械通气过程中,气道阻塞是另一个导致血氧饱和度下降的常见原因。

气道阻塞可能由于气道狭窄、气道分泌物潴留、气道水肿等引起,一旦出现气道阻塞,患者的呼吸会受到严重影响,从而导致血氧饱和度下降。

1.3 通气量不足:在机械通气过程中,如果通气量不足,也会导致患者血氧饱和度下降。

通气量不足可能由于呼吸机设置不当、患者肺功能不全等原因引起,一旦出现通气量不足,会导致患者的肺部氧气不足,从而降低血氧饱和度。

1.4 氧气输送不足:除了通气量不足外,氧气输送不足也是机械通气过程中血氧饱和度下降的原因之一。

氧气输送不足可能由于氧气管路堵塞、供氧浓度设置不当等引起,一旦出现氧气输送不足,会直接影响患者的血氧饱和度。

1.5 低氧血症:在机械通气过程中,患者本身存在的低氧血症也是血氧饱和度下降的原因之一。

低氧血症可能由于患者原发病、肺功能衰竭等引起,一旦出现低氧血症,会增加患者血氧饱和度下降的风险。

2. 如何预防和处理机械通气过程血氧饱和度下降2.1 定期清理呼吸道分泌物:定期清理患者的呼吸道分泌物是预防机械通气过程血氧饱和度下降的重要措施之一。

医务人员应根据患者的情况,定期对其进行气道吸痰和呼吸道清洁,确保呼吸道通畅。

2.2 确保气道通畅:在机械通气过程中,医务人员应密切观察患者的气道情况,一旦发现气道阻塞的迹象,及时进行气道疏通和清理,确保气道通畅,防止血氧饱和度下降。

机械通气患者呼吸道分泌物的清除机械通气患者呼吸道的湿化:

1、蒸气加湿:Star 2000呼吸机上电热恒温蒸气发生器,定时加入蒸馏水,调节近端气道温度32℃~35℃,使吸入气体湿度达到60%~70%以维持纤毛活动的生理要求。

2、雾化加湿:呼吸机雾化器中加入生理盐水20ml+庆大霉素注射液8万U+糜蛋白酶注射液5mg(视病情而定),利用射流原理形成2~10μm直径的雾滴随呼吸进入小气道,起到稀化痰液、消炎解痉等目的,一般病人每日2次,每次30min。

3、气管内直接滴注:我们给每个机械通气病人每日配制生理盐水250ml+庆大霉素16万U+糜蛋白10mg,痰液粘稠患者每30~

60min间断注入2~3ml,一般24h总量不超过250ml。

机械通气患者适时吸痰的观察:

神志清醒病人自诉有痰或在床旁听到痰鸣音,提示大量痰液淤积在上气道,需立即吸痰。

护士每1~2h听诊呼吸音,如听到痰鸣音或呼吸机气道峰压升高,监护仪SPO2下降也需要吸痰、雾化吸入、更换体位、翻身,CPT后更应及时吸痰。

机械通气患者的排痰方法:

1、协助排痰

⑴机械通气患者每1~2h翻身1次,侧卧90度有困难者,可以从仰卧—→左侧卧45度—→仰卧—→右侧卧45度—→交替翻

身,用软垫维持体位,同时用手掌面呈杯状叩拍患者两肺,自下而上,自边缘到中央,利用手腕的力量,使痰液松动,容易排出。

⑵气管切开咳嗽反射强烈的患者,在翻身叩背后脱开呼吸机,注入2~3ml雾化液,可自行咳出痰液;神志清醒且有咳嗽能力的患者,让病人配合深呼吸,效果更佳,分2~3次即可将痰液排尽。

2 电动吸痰

⑴选择多侧孔可控式透明硅胶吸痰管,内径约0.3~0.5cm,长度30cm以上。

⑵单人操作吸痰前吸纯氧1~2min,双人操作用简易呼吸囊在6~8L/min氧流量下膨肺1~2min。

⑶操作者戴无菌手套,严格无菌操作,吸痰管和吸痰用生理盐水1次1换。

⑷置入吸痰管至最深处,上提1cm再开负压边旋转边吸引边退出,吸痰动作宜轻柔,吸引负压不超过0.01MPa,吸引时间不超过15 s。

⑸吸痰间隔予以纯氧吸入或呼吸囊膨肺,痰液粘稠者注入2~3ml雾化液再行吸出,欲清除左支气管内的痰液,可将患者头尽量

左转,便于吸痰管插入,连续吸痰不超过4次。

⑹气管插管和气管切开套管采用高容低压气囊套管,每24h放气囊1次,放气囊前先行气管内吸引,再行口咽部吸引,放气囊后换1根吸痰管再吸引气管内分泌物。

⑺每次吸痰均要先吸气管内分泌物,再吸口腔及鼻腔分泌物。

⑻吸痰期间密切观察病情变化,如有心率、血压、血氧饱和度明显改变,均要立即停止吸痰。

⑼置入吸痰管过程中要注意观察是否顺利,避免痰痂形成或阻塞。