影响陆地生态系统分布的主要因素是什么

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:21

气候变化对陆地和海洋生态系统的影响随着全球气温的不断上升,气候变化已经成为人类面临的一大挑战。

根据科学家们的研究,气候变化对陆地和海洋的生态系统产生了极大的影响。

本文将重点探讨气候变化对陆地和海洋生态系统的影响以及可能带来的后果。

一、气候变化对陆地生态系统的影响1.1 降水和干旱气候变化导致全球降水模式出现新的变化,降雨不仅更加不稳定,而且在全球某些地区越来越频繁。

同时,长期不稳定的降水也可能导致严重的干旱。

这对植物和动物的生活和繁殖都会产生很大的影响。

例如,在干旱的环境下,许多当地物种可能一下子就会消失。

之后由此所带来的是生态环境中的居民变得更少,植被也受到严重损害,而大规模植被的破坏对土壤质量的影响,可以加速原本土壤流失的速度。

这样,就会导致土地贫瘠化,无法再生产可用的农作物。

1.2 火灾在干旱的时期,林火也成为了一个非常大的问题。

许多地区都因此而遭受了难以承受的灾难。

火灾不仅会破坏植物的物种丰富性,而且还会消耗氧气,产生大量的烟雾,加速气候变化。

同时,也会影响到植物和动物的栖息地。

这种现象如果持续下去,将会带来更为广泛的生物多样性的威胁。

1.3 气候变化对物种分布的影响气候变化不仅影响了陆地上的生态系统,也影响了不同物种的栖息地。

由于气候的改变,许多动物都必须适应新的生态环境来求得生存。

同时,由于温度变化等因素,不同物种之间形成了新的竞争,很可能导致许多物种的灭绝。

这种物种之间的变化,也会产生更为广泛的生态系统的影响。

二、气候变化对海洋生态系统的影响2.1 海洋质量气候变化对海洋水质的影响也非常明显。

它可以影响到海洋的生物多样性、生态系统和海洋化学过程。

随着全球的气温不断上升,海洋水温也随之上升。

这会导致海洋中的冰川和冰层逐渐融化,影响到海洋生物的栖息环境。

温度的变化还会导致海洋中的物种分布发生重大变化,比如三文鱼等经济鱼类等不得不适应更加温暖的海洋环境,而数量稀少的物种如鲸鱼等也更易受到较大的损失。

第一章生态学的定义:生态学是研究生物与它所在地关系的一门学科生态学的研究对象:用“组织层次”或称为“生物学普”来表示生态学的研究对象。

每个组织层次和其环境的相互作用组成了其独有的功能系统。

生态学的分支学科:按生物类群分为动物生态学植物和微生物;按环境或栖息地分为陆地生态学淡水和海洋;按理论与人口资源环境等有应用生态学。

生态学的研究方法:1宏观研究与微观研究结合2野外调查实验室和长期定位实验结合3多学科交叉综合研究4系统分析方法和数学模型应用5新技术的应用种群生态学:研究栖息在同一地域同种生物个体的集合体所具有的特性,包括种群的年龄组成,型比例,数量变动与调节等及其与环境的关系。

群落生态学:研究栖息于同一地域中所有种群集合体的组合特性,他们之间及其与环境之间的相互关系,群落的形成与发展等。

环境生态学:环境科学与生态学之间的交叉学科,是研究认为干扰下,生态系统内在的变化肌理规律和对人类的反效应,寻求受损生态系统恢复,重建和保护对策的科学,既运用生态学理论,阐明人与环境间相互作用及解决环境问题的生态途径。

环境问题:是指环境中出现的各种不利于人类生存和发展的现象,分为原生环境问题和次生环境问题。

当前人类面临的主要环境问题:人口,资源,环境污染,生态破坏问题。

与人类的活动密切相关,人类活动超过了环境的承受能力,对自然生态系统的结构和功能产生了破坏作用,与生存环境不协调。

第二章环境及其类型:环境是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响生物体或生物群体生存的一切事物的总和。

分为宇宙环境,地球环境区域环境,微环境,内环境。

生态因子:对生物生长、发育、生殖、行为和分布等生命活动有直接或间接影响的环境要素。

类型:气候因子包括光温度湿度降水风和气压等,土壤因子地形因子生物因子和人为因子主要指人类对生物和环境的各种作用,随着人类生产能力的提高,人类活动对各种生物的影响和对环境的改变的作用越来越大。

生态因子作用的一般特征:综合作用,主导因子作用,直接作用和间接作用,阶段性作用,不可替代性和补偿作用生态因子作用的规律:1限制因子规律生物的生存和繁殖依赖于各种生态因子的综合作用,其中限制生物生存和繁殖的关键因子就是限制因子,2liebig最小因子定律生物的生长取决于环境中那些处于最小量状态的营养物质,3shelford耐性定律任何一个生态因子在数量上或质量上的不足或过多,就会影响该物种的生存和分布,那些对生态因子具有较大耐受范围的种类,分布较广,为广适性生物,反之为狭适性生物。

基本知识点:1.陆地生态系统陆地生态系统是地球上最重要的生态系统类型,包括森林、草原、荒漠等类型。

它为人类提供了居住环境以及食物和衣着的主体部分。

与水域生态系统比较,陆地生态系统的太阳光充足,但空气中C02稀少,限制了植物的光合作用,能量与物质的周转速率要慢得多。

与水域环境不同,这里无水的浮力,温度变化大,而且多数营养物质由土壤溶液进入生物体。

因此,植物选择了发达的支持组织、保护组织与吸收组织。

影响陆地生态系统分布的因素:地球上的陆地生态系统是形形色色的,它们的分化与分布受多种因素所影响,其中起主导作用的是水陆分布和由于各地太阳高度角的差异所导致的太阳辐射量的多少及其季节分配,以及与此相联系的水热状况。

1.纬度太阳高度角及其季节变化因纬度而不同,太阳辐射量也因纬度而异。

为此北半球天文辐射量与可能辐射量沿纬度呈现有规律的变化。

辐射量的不同引起热量的差异,从赤道往两极,每移动一个纬度,气温平均降低0.5~0.7℃。

由于热量沿纬度的变化,出现生态系统类型有规律的更替,如从赤道向北极依次出现热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、北方针叶林与苔原,即所谓纬向地带性。

2.经度在北美大陆和欧亚大陆,由于海陆分布格局与大气环流特点,水分梯度常沿经向变化,因此导致生态系统的经向分异,即由沿海湿润区的森林,经半干旱的草原到干旱区的荒漠。

有人把这种变化与纬度地带性并列,称为经度地带性。

实际上,两者是不同的,前者是一种严格的自然地理规律,后者是在局部大陆上的一种自然地理现象,而在其他大陆如在澳大利亚,这种经向变化就大不相同。

3.海拔海拔高度每升高100m,气温下降0.6oC左右,而降水最初随高度的增加而增加,但到达一定界线后,降水量又开始降低。

由于海拔高度的变化,常引起自然生态系统有规律地垂直更替,有人称此现象为垂直地带性。

此外,地形与岩石性质对生态系统的分布也有重大影响。

如我国青藏高原的隆起,改变了大气2.水域生态系统与陆地生态系统的环境相比,水域生态系统又因其以水作为系统的环境因素而又具有一些共同特征,这些共同特征在很大程度上都与水的理化特性有关。

名词解释:(1)指示生物:反映特定环境特征生物。

(2)初级生产:是指绿色植物生产,即植物通过光合作用吸收与固定光能把无机物转化为有机物生产过程。

(3)群落交织区:群落交织区又称生态交织区或生态过渡带,是两个或多个群落之间〔或生态地带之间〕过渡区域。

群落交织区是一个特殊区域,具有相邻群落特征又有自己独特特征;群落交织区种数量及一些种密度有增大趋势,也即边缘效应。

(4)优势种:对群落构造与群落环境形成有明显控制作用植物种称为优势种。

(5)建群种:优势层优势种常被称为建群种。

(6)湿地:湿地是指不管其为天然或人工、长久或暂时沼泽地、泥炭地或水域地带,带有或静止或流动,或淡水、半咸水或咸水水体者,当低潮时水深不超过6m水域。

(7)限制因子:生物生存与繁殖依赖于各种生态因子综合作用,但是其中必有一种与少数几种因子是限制生物生存与繁殖关键性因子。

(8)生态入侵:人类有意识或无意识地把某种生物带入适宜其栖息与繁衍地区,种群及分布区快速扩大,对其他生物种生存构成威胁,这种过程称为生态入侵。

(9)生态因子:指环境中对生物生长、发育、生殖、行为与分布有直接或间接影响环境要素(10)逻辑斯谛增长:种群在有限环境中一种简单增长形式。

在现实有限环境中,种群不可能始终保持指数上升,种群增长率不断下降,直至停顿增长,这种增长形式称为逻辑斯谛增长。

(11)营养级:是指处于食物链某一环节上所有生物种总与。

(12)高斯竞争假说:当两个物种对同一资源与空间利用越相似,其生态重叠越多,竞争就越剧烈。

竞争排除原理:在一个稳定环境内,两个以上受资源限制、但有一样资源利用方式种不能长期共存。

简答题、局部填空与选择:一、演替分类(1)生物群落演替类型划分可以按照不同原那么进展,因而存在各种各样演替名称。

(2)按照演替延续时间划分,可分为:世纪演替、长期演替、快速演替(3)按照演替起始条件划分,可分为:原生演替、次生演替(4)按照基质性质划分,可分为:水生演替、旱生演替(5)按照控制演替主导因素划分,可分为:内因性演替、外因性演替(6)按照群落代谢演替特征划分,可分为:自养性演替、异样性演替(7)〔教师补充〕按照演替方向分为:进展演替、逆行演替二、影响陆地生态系统主要因素对于陆地生态系统来说,一般情况下植物有充分可利用光辐射,但并不是说光不会成为限制因素,例如,冠层下叶子承受光辐射可能缺乏,白天中有时光辐射低于最适光合强度,对C4植物可能达不到光辐射饱与强度。

2010年中科院生态中心考博生态学真题一、名词解释1、Climax2、Biological invasion3、Fundamental niche4、Energy pyramid5、Landscape process6、Heat island7、Ecosystem service8、Allelopathy9、r/k selection10、Direct grandient anylisis二、简答(六选四)1、简述生产力与生物多样性之间的关系。

2、简述氮循环过程。

3、简述我国森林生态系统主要类型及特点。

4、简述植物对光照因子的响应方式。

5、简述生态敏感评价方法。

6、简述生态工程的基本原理。

三、论述(四选二)1、论述城市生态系统的结构、功能与特征,并讨论其研究方法。

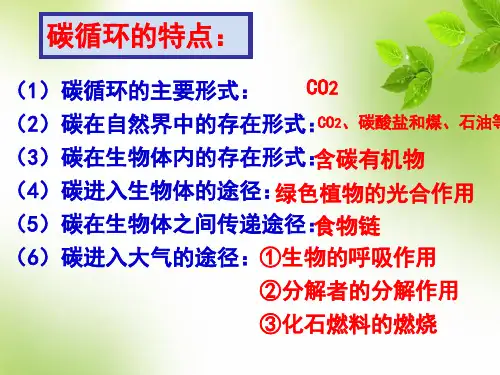

2、从碳循环的角度,论述未来全球气候变化对生态系统碳源和碳汇的影响。

3、举例说明景观生态学在生物多样性保护或区域生态环境保护中的作用。

4、从生态系统物质循环的角度,举例论述污染物的产生、传输、危害过程及控制对策。

1 何谓R对策和K对策?简述r-K选择理论的生态学意义(10分)。

2 简述演替顶极理论的三个假说(10分)。

3 简述三级营养关系的概念并举例加以说明(10分)。

4 简述物种和群落或生态系统水平上生物多样性的测定方法(10分)二论述题1 我国近年来兴建了许多大型水利工程,这些工程对生态环境有哪些影响?试举例说明并提出环保对策(15分)。

2 外来种(exotic species) 和入侵种(invasive species) 有何不同?如何防止一种外来种成为入侵种?试举例说明(15分)。

3 水生植物在水环境保护中的作用有哪些?举例说明如何利用大型水生植物保护水环境(15201X年中科院生态中心考博生态学真题一、名词解释1、MacArhthur平衡说2、恢复生态学3、净初级生产量4、空间异质性5、邻接效应6、群落排序7、湿地8、他感作用9、同资源种团10、原生演替二、简述题(每题8分,共48分)1.岛屿生物地理学(Island Biogeography)与生物多样性保护。

全球变化与陆地生态系统保护全球变化是当今世界面临的一大挑战,对陆地生态系统的保护提出了巨大的考验。

全球变化包括气候变化、土地利用变化、生物多样性丧失等多个方面,对陆地生态系统的破坏与威胁不容忽视。

本文将从气候变化对陆地生态系统的影响、土地利用变化对陆地生态系统的影响以及生物多样性丧失对陆地生态系统的影响这三个方面进行探讨。

一、气候变化对陆地生态系统的影响气候变化是全球变化中最为突出与引人注意的问题之一。

全球气温的升高导致了一系列气候现象的发生,如极端天气事件的增加、降水模式的改变等,这些都对陆地生态系统造成深远的影响。

首先,气候变化对陆地生态系统中的物种丰富度和分布格局产生了影响。

一些特殊的生境及其中的物种可能会消失或迁移到新的地区,导致生态系统中的物种组成发生变化,甚至引起生态系统的破坏与灭绝。

其次,气候变化对陆地生态系统中的生态过程产生了影响。

气温的升高以及极端的天气事件,例如干旱、暴雨等,可能会导致陆地生态系统中的水循环、养分循环等关键生态过程发生紊乱,进而影响生态系统的平衡与稳定性。

最后,气候变化对陆地生态系统中的生态服务功能产生了影响。

生态系统为人类提供了多项重要的服务,包括水源涵养、土壤保持、气候调节等,而气候变化可能会削弱这些生态系统的功能,给人类社会带来严重影响。

二、土地利用变化对陆地生态系统的影响除气候变化外,土地利用变化也是全球变化中一个重要的因素。

随着城市化和农业扩张的加剧,大量的土地被用于建设和耕作,这对陆地生态系统产生了直接的破坏。

首先,土地利用变化导致了生境破碎化与丧失。

大规模的城市建设以及农业用地的开垦,使得原本连续的生境变得分散、片段化,破坏了许多动植物的栖息地,加剧了生物多样性的丧失。

其次,土地利用变化对土壤质量和水资源的影响十分显著。

过度的农业耕作和土地开垦造成了土壤侵蚀、贫瘠化和水土流失等问题,严重损害了土地的肥力和水资源的质量,对生态系统造成了长期的负面影响。

效率是指投入与产出比率。

投入:包含机会成本的概念。

产出:包含经济的产出和环境的产出。

最优:是指在相关约束条件下,使目标最优的资源配置。

目标可以使企业的也可以使社会的,约束可以是经济的也可以是环境的。

可持续:是指既满足现代人的需求,又不损害后代人满足需求的能力。

生态经济学的基本矛盾:是指生态资源存量的有限性与人类需求欲望的无限性的矛盾。

生态经济的基本要素:人口:指居住在一定区域,一定时间点上生存的人类。

人口存在意味着:物质的消耗,能量的消耗,能动的反作用于自然资源:指可利用的自然物质。

不可再生资源,可再生资源。

环境:是指影响人类生存和发展的各种天然的各种天然的和经过人工改造过的自然因素的总体。

经济:指社会物质生产、交换、分配和消费等活动。

经济学是研究如何将稀缺的资源有效的配置给相互竞争的用途的科学。

马尔萨斯和人口论认为生活资料按算术级数增加,而人口是按几何级数增长的,因此生活资料的增加赶不上人口的增长是自然的、永恒的规律,只有通过饥饿、繁重的劳动、限制结婚以及战争等手段来消灭社会‘下层’,才能削弱这个规律的作用。

把资本主义制度所造成的一切问题和灾难归结为人口过剩的结果鲍尔丁的思想发表了“即将到来的太空船地球经济学”增长的极限---罗马俱乐部具体指出在哪些方面受到限制主要观点1.采用系统动力学的方法对工业化发展、人口剧增、粮食短缺、不可再生资源枯竭、生态环境恶化的相互作用及发展趋势作了研究。

2.如果不缓减人口,制止经济发展,则在100年内人类社会将不可逆转的瓦解。

3.人类的出路:保持人口平衡、限制经济增长。

《我们共同的未来》生态系统的概念:生态系统是指在一定空间共同生活着的所有生物与其循环之间由于不断进行的物质循环和能量流动而组成的一个系统。

生态系统的要素结构:非生物环境、生产者、消费者、分解者非生物环境:a无机物:包括物质循环中的各种无机物质。

b有机物质:包括蛋白质、糖类、脂类和腐殖质c气候因子:包括阳光、温度、风生产者:是指能利用简单无机制造食物的自养生物。

土地利用变化对陆地生态系统的影响土地利用变化是指人类对土地利用方式的改变,包括森林、草原、沙漠、湿地、城市和农田等不同类型土地的利用。

因为人类的活动不断增加,土地利用变化也在不断发生,而这种变化对陆地生态系统产生了影响。

一、森林土地利用变化森林是地球上最重要的生态系统之一,可以为人类提供木材、水源、控制水土流失、净化空气等多种生态服务。

然而,随着人口的增长以及经济活动的增加,许多森林被砍伐、改变用途,导致森林土地利用变化。

这些变化会导致森林生态系统的失衡,破坏生态平衡。

森林土地利用变化对生态系统的影响表现在以下几个方面:(1)砍伐森林会破坏生态平衡,导致生物多样性减少,从而影响生态系统的稳定性。

(2)随着森林土地利用的变化,土地覆盖消失或减少,造成生境的丧失和植物的生长受到影响,从而影响了陆地生态系统的健康状态。

(3)森林土地利用变化会导致土壤水分的减少,从而影响了土壤的质量,影响了生态系统的稳定性。

二、草地土地利用变化草地是生态系统中重要的一种生物群落类型,占据了大量的地表面积。

草地可以吸收大量的CO2,是地球上的碳汇之一。

草地提供了人类所需的食物、生态服务和其他资源。

然而,草地土地利用变化同样会导致草地退化和生态系统不稳定。

草地土地利用变化对生态系统的影响表现在以下几个方面:(1)草地土地利用变化会破坏植物根系,加剧了风蚀和干旱,同时使草地土壤变薄,影响了草地的生长和健康状况。

(2)草地土地利用变化还会导致土地的生境丧失,使生物种群的多样性降低,从而影响了生态系统的稳定性。

三、城市土地利用变化城市是人类活动的中心,从世界各地迁入城市的人口不断增加,许多原本是草地、森林等自然生态系统的土地被改变为城市。

这种土地利用变化对生态系统产生了不同的影响。

城市土地利用变化对生态系统的影响表现在以下几个方面:(1)城市化影响生态系统的水循环,导致水文循环的异常。

城市中的建筑和道路影响地表径流,减少雨水的渗透和保持能力,导致城市洪水的增多。

植被变化对陆地生态系统的影响自然界的生态系统是一个复杂且相互关联的生命系统,其中植被是陆地生态系统中的重要组成部分。

植被的变化会对陆地生态系统产生重要的影响,从而对我们人类的生存和发展造成潜在的影响。

本文将探讨植被变化对陆地生态系统的影响,包括植被的退化和变异、破坏和恢复等方面。

首先,植被的退化与变异对陆地生态系统产生了重要的影响。

随着气候变化和人类活动的影响,许多地区的植被遭受了退化和变异。

植被退化指的是植物物种的减少和环境的贫化,这种现象通常在过度开发土地、过度伐木和过度放牧等人类活动中比较常见。

植被变异指的是植被类型和分布范围的改变,主要由气候变化引起。

植被的退化和变异不仅导致了生态系统的失衡,还可能引发生物多样性的减少和生态系统功能的下降。

植被的退化和变异对陆地生态系统的影响需要引起我们的重视和保护。

其次,植被的破坏对陆地生态系统产生了直接而严重的影响。

人类的活动,如采伐森林、乱砍滥伐、过度放牧等,导致了大片植被的破坏。

植被的破坏会导致土地的退化,水土流失和沙漠化的风险增加。

同时,植被的破坏还直接导致了栖息地的破坏和生物多样性的减少。

例如,森林砍伐导致了许多动植物的栖息地丧失,使它们面临灭绝的威胁。

植被的破坏对陆地生态系统的影响是不可逆转的,因此我们需要加强生态保护意识,在开发和利用自然资源时注重植被的保护和恢复。

最后,植被的恢复对陆地生态系统的修复具有重要的作用。

随着对植被破坏的深刻认识,人们开始意识到植被恢复的重要性。

植被恢复是指通过种植和保护植物,使原本丧失的或退化的植被得以修复和恢复,以实现生态系统的恢复和可持续发展。

植被恢复不仅可以修复土壤,防止水土流失,还可以提供栖息地,促进生物多样性和提高生态系统的稳定性。

植被恢复需要长期坚持和艰苦努力,但它对改善陆地生态系统具有重要的意义。

总结起来,植被变化对陆地生态系统产生了多方面的影响。

植被的退化和变异导致了生态系统的失衡和生物多样性的减少,植被的破坏直接威胁到生态系统的稳定和土地的可持续利用,而植被的恢复则是修复生态系统和可持续发展的有效途径。

陆地生态系统的生产力与生态规律陆地生态系统是指由各种植物和动物构成的陆地生物体系。

生态系统生产力是指一个生态系统所能生产的有机物质总量,包括植物生长的生物量以及被消费者摄取的部分。

陆地生态系统的生产力与生态规律是生态学研究的重要内容。

一、陆地生态系统的生产力陆地生态系统的生产力受到环境因素的影响。

首先,气候是影响陆地生态系统生产力的主要因素之一。

气温、降雨量和光照强度等环境因子的变化影响陆地植物的生长和繁殖,从而对陆地生态系统的生产力产生影响。

其次,土壤的肥力和愈合能力也是影响陆地生态系统生产力的重要因素。

土壤中的养分和土层的深度可以影响植物根系的发育,从而影响陆地植物的生长和繁殖。

最后,生物间的相互作用也会影响陆地生态系统的生产力。

例如,草食动物摄食植物会引起植物的死亡和减少生产力,而捕食者则会限制草食动物的数量,从而保护植物,促进陆地生态系统的生产力。

二、陆地生态系统的生态规律陆地生态系统中存在着多种生态规律,其中包括能量流动规律、物质循环规律和生物多样性规律等。

能量流动规律是指在陆地生态系统中,能量从一个生物体移动到另一个生物体的规律。

陆地生态系统的能量来源主要来自太阳,而通过食物链传递的能量只有10%左右被下一级消费者利用,其余大部分被散失为热量而不能再利用。

这一规律是指,能量在生物体之间流动的可逆性很差,每个消费者消费食物时,只能转化其部分能量,这是生物体自身存在的物理和化学特性造成的。

物质循环规律是指在陆地生态系统中物质从一个物种向另一个物种转移的规律。

陆地生态系统中的物质循环主要分为碳、氮、磷、硫和水的循环。

各种物质在生物体间的转移循环都经过了植物、消费者和腐生微生物三个环节,其中,植物和微生物是生态系统中物质流动的关键连接。

不同的物质循环规律会影响不同生物体的存活和繁殖,从而影响陆地生态系统的生态平衡。

生物多样性规律是指在陆地生态系统中多种不同生物种群间相互关联的规律。

生物多样性包括物种多样性、生态系统多样性和基因多样性等。