第一学期人教版高一历史必修1第13课《辛亥革命》学案

- 格式:docx

- 大小:9.88 KB

- 文档页数:2

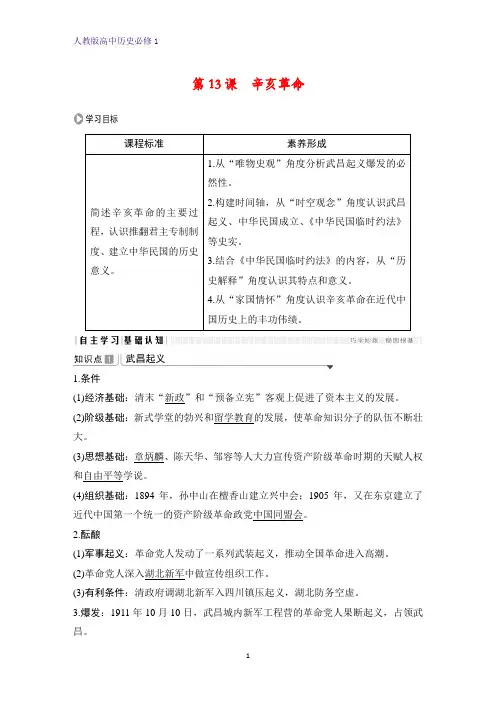

第13课辛亥革命课程标准素养形成简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

1.从“唯物史观”角度分析武昌起义爆发的必然性。

2.构建时间轴,从“时空观念”角度认识武昌起义、中华民国成立、《中华民国临时约法》等史实。

3.结合《中华民国临时约法》的内容,从“历史解释”角度认识其特点和意义。

4.从“家国情怀”角度认识辛亥革命在近代中国历史上的丰功伟绩。

武昌起义1.条件(1)经济基础:清末“新政”和“预备立宪”客观上促进了资本主义的发展。

(2)阶级基础:新式学堂的勃兴和留学教育的发展,使革命知识分子的队伍不断壮大。

(3)思想基础:章炳麟、陈天华、邹容等人大力宣传资产阶级革命时期的天赋人权和自由平等学说。

(4)组织基础:1894年,孙中山在檀香山建立兴中会;1905年,又在东京建立了近代中国第一个统一的资产阶级革命政党中国同盟会。

2.酝酿(1)军事起义:革命党人发动了一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

(2)革命党人深入湖北新军中做宣传组织工作。

(3)有利条件:清政府调湖北新军入四川镇压起义,湖北防务空虚。

3.爆发:1911年10月10日,武昌城内新军工程营的革命党人果断起义,占领武昌。

中华民国成立1.成立:1912年1月1日,孙中山就任临时大总统,定都南京,以五色旗为国旗。

2.《中华民国临时约法》颁布(1)内容⎩⎨⎧①中华民国主权属于国民全体,国内各民族一律平等,国民有人身、居住、言论等自由和选举、被选举权。

②确立三权分立的政治体制。

③特别规定实行责任内阁制。

(2)评价:是中国历史上第一部资产阶级宪法性文献,具有反对封建专制制度的进步意义。

中国民主进程的丰碑1.结局:袁世凯篡夺革命果实(1)原因⎩⎨⎧①袁世凯玩弄两面手法,势力强大。

②列强以军事威胁、外交孤立、经济封锁手段,对革命政权施加压力。

(2)过程⎩⎨⎧①1912年2月12日,袁世凯逼迫清帝退位,次日通电赞成共和,孙中山提出辞职,袁世凯被选为临时大总统。

《第13课辛亥革命》导学案第2课时学案编号:009姓名:班级:【学习目标】1.简述辛亥革命的主要过程。

(包括前期准备、时间、任务、事件等)2. 认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

【使用说明及学法指导】学法指导:阅读教材,依据导学案梳理基础知识,并掌握记忆重点内容。

不能解决的问题用红笔勾画,作出记录,便于上课答疑解惑。

【学习重点】武昌起义、中华民国的建立及辛亥革命的历史功绩和教训【学习难点】理解资产阶级的软弱性和妥协性【自主学习案】【基础知识】一、背景——清末民主革命风潮1.社会根源(1)外患:运动失败后,帝国主义列强加紧了对中国的控制和掠夺。

(2)内忧:清政府试图通过来挽救统治危机。

2.组织基础(1)1894年,成立第一个资产阶级革命团体——兴中会。

(2)1905年,成立第一个资产阶级革命政党——。

3.思想基础(1)三民主义:“,,,平均地权。

”(2)革命派与改良派展开,传播了革命思想。

4.军事基础发动了等多次武装起义,沉重打击了清王朝的统治。

5.清朝的预备立宪:证明是一个骗局,把清王朝推向空前孤立的境地。

二、经过——武昌起义1.概况(1)时间:年10月10日。

(2)领导人:熊秉坤、金兆龙。

(3)结果:成立,政体为“五族共和”,国号为。

2.影响:震撼了清王朝的统治,使其在全国的统治土崩瓦解。

三、结果——民国的建立和帝制的终结1.中华民国成立(1)成立:年1月1日于南京成立。

(2)颁布宪法:《》。

①组织原则:和三权分立。

②意义:是近代中国第一部具有性质的国家临时大法。

2.帝制终结(1)年2月,宣统帝下诏退位,清王朝的统治宣布结束。

(2)1912年3月,在北京就任临时大总统,辛亥革命失败。

3.历史意义(1)是一次“比较完全意义”上的。

(2)推翻了,建立了资产阶级民主共和国。

(3)使观念深入人心。

【问题的探究】1.辛亥革命爆发的背景是什么?【课堂探究案】〖探究一〗:阅读下列材料,回答问题:第1条:中华民国之主权,属于国民全体。

必修一第十三课《辛亥革命》导学案主备人:王花【学习目标】1、能说出辛亥革命的主要过程。

2、能记住中华民国成立的基本史实和《中华民国临时约法》的内容和意义。

3、会分析推翻君主专制制度,建立中华民国的历史意义。

【学习重难点】重点:辛亥革命爆发原因、《中华民国临时约法》、评价辛亥革命。

难点:同盟会政治纲领、袁世凯就任临时大总统、辛亥革命的局限性。

【知识导学】一、辛亥革命的酝酿与准备:1、政治条件:签订后,中国加深,中国人普遍感到腐败无能,应当推翻;2、经济和阶级基础:中国发展,力量不断壮大;3、思想武器:思想的传播;(1)内容:资产阶级革命时期的、等学说;(2)主阵地:和;人物:、和;4、组织基础:等革命团体和的建立;(1)兴中会:①时间:年月②地点:③性质:近代中国统一的革命政党。

(2)中国同盟会:①时间:年月②地点:③政治纲领:、、、。

后来,孙中山在《民报》的发刊词中将这十六个字纲领阐发为民族、民权、民生“三民主义”,作为辛亥革命的指导思想。

④机关刊物:《民报》⑤性质:近代中国统一的革命政党。

5、军事基础:革命党人发动了一系列武装起义。

其中最为壮烈的是,武汉成为民主革命的摇篮;6、有利时机:四川的。

二、爆发:武昌起义1、时间:年月日2、结果:被革命军占领,军政府成立,国号“”。

3、影响:在全国的统治土崩瓦解。

三、高潮:中华民国成立㈠成立概况:1、时间: 年1月1日;2、临时大总统:孙中山3、都城:4、国旗:㈡《中华民国临时约法》1、主要内容:①主权在民②③2、性质:是中国近代史上的宪法。

3、意义:具有的进步意义。

四、结果:袁世凯窃取革命果实1、背景:①清政府:②袁世凯:③帝国主义:④立宪派和旧官僚:⑤孙中山:2、步骤:第一步:袁世凯逼清帝退位。

年2月12日,宣布退位,清朝覆灭;第二步:袁通电赞成,孙中山辞职;第三步:1912年3月,袁世凯在北京就任。

标志:辛亥革命到此结束。

五、历史功绩:中国民主进程的丰碑㈠性质:中国近代史上一次伟大的革命。

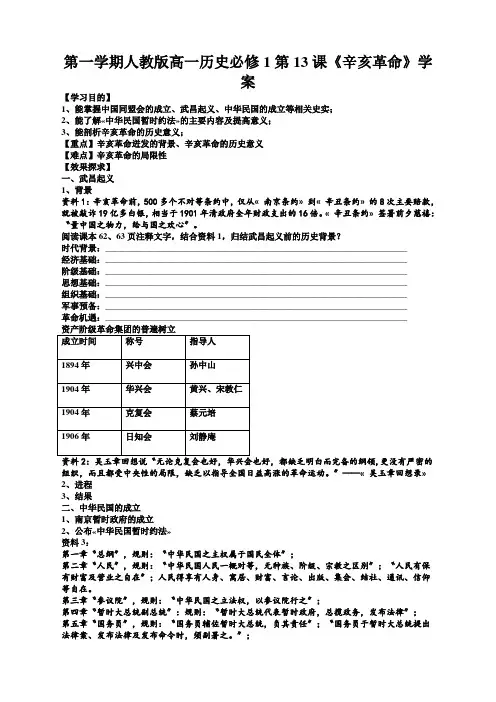

第一学期人教版高一历史必修1第13课《辛亥革命》学案【学习目的】1、能掌握中国同盟会的成立、武昌起义、中华民国的成立等相关史实;2、能了解«中华民国暂时约法»的主要内容及提高意义;3、能剖析辛亥革命的历史意义;【重点】辛亥革命迸发的背景、辛亥革命的历史意义【难点】辛亥革命的局限性【效果探求】一、武昌起义1、背景资料1:辛亥革命前,500多个不对等条约中,仅从«南京条约»到«辛丑条约»的8次主要赔款,就被敲诈19亿多白银,相当于1901年清政府全年财政支出的16倍。

«辛丑条约»签署前夕慈禧:〝量中国之物力,给与国之欢心〞。

阅读课本62、63页注释文字,结合资料1,归结武昌起义前的历史背景?时代背景:_____________________________________________________________________经济基础:_____________________________________________________________________阶级基础:_____________________________________________________________________思想基础:_____________________________________________________________________组织基础:_____________________________________________________________________军事预备:_____________________________________________________________________革命机遇:_____________________________________________________________________,更没有严密的组织,而且都受中央性的局限,缺乏以指导全国日益高涨的革命运动。

第13课辛亥革命【学习目标】1、知识目标:1、要求学生掌握中国同盟会2、要求学生掌握武昌起义、中华民国成立的史实3、要求学生理解《中华民国临时约法》的内容二、教学重点:武昌起义和辛亥革命的意义三、难点目标:1、辛亥革命的意义?2、辛亥革命失败的原因及失败的教训【自主学习】一、辛亥革命1、条件(1)经济:清末“新政”、预备立宪客观促进了资本主义的发展。

(2)思想:章炳麟邹容、陈天华等革命知识分子宣传西方的天赋人权、自由平等学说。

(3)组织:①1894年,孙中山在檀香山建立中国第一个资产阶级民主革命团体兴中会。

②1905年,中国第一个统一的资产阶级革命政党——同盟会在东京成立中国同盟会的纲领:驱除鞑虏,恢复中华,创立民国。

孙中山将同盟会的政治纲领阐发为三民主义:民族主义、民权主义、民生主义。

中国同盟会成立的历史意义:资产阶级民主革命进入新的阶段.(4)军事:同盟会发动了黄花岗起义等一系列武装起义,推动了革命进入高潮。

革命党人深入湖北新军做宣传工作,武汉成为民主革命的摇篮。

(5)时机:1911年的四川保路运动造成湖北防务空虚。

2、爆发:1911年10月10日,武昌起义告捷。

3、高潮(1)南京临时政府成立。

1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任临时大总统,中华民国临时政府成立。

(2)《中华民国临时约法》颁布。

①目的:巩固共和政体和限制袁世凯的权利。

②内容:主权属于国民全体;国内各民族平等;主权属于国民全体;国内各民族平等;国民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由;确立行政、立法、司法三权分立的政治体制;特别规定实行责任制内阁③意义:是中国近代史上第一部资产阶级性质的民主宪法,具有反对封建专制制度的进步意义。

4、结局(1)1912年2月12日,宣统帝宣布退位诏书,清朝覆灭。

(2)袁世凯就任中华民国临时大总统,窃取了革命果实,辛亥革命失败。

5、历史意义(1)推翻了两千多年的君王专制制度,建立了资产阶级民主共和国使民主共和观念深入人心。

第13课辛亥革命【学习目标】1、能掌握中国同盟会的成立、武昌起义、中华民国的成立等相关史实;2、能理解《中华民国临时约法》的主要内容及进步意义;3、能分析辛亥革命的历史意义;【重点】辛亥革命爆发的背景、辛亥革命的历史意义【难点】辛亥革命的局限性【问题探究】一、武昌起义1、背景材料1:辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款,就被勒索19亿多白银,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。

《辛丑条约》签订前夕慈禧:“量中国之物力,给与国之欢心”。

阅读课本62、63页正文文字,结合材料1,归纳武昌起义前的历史背景?时代背景:_______________________________________________________________ ______经济基础:_______________________________________________________________ ______阶级基础:_______________________________________________________________ ______思想基础:_______________________________________________________________ ______组织基础:_______________________________________________________________ ______军事准备:_______________________________________________________________ ______革命时机:_______________________________________________________________ ______备的纲领,更没有严密的组织,而且都受地方性的局限,不足以领导全国日益高涨的革命运动。

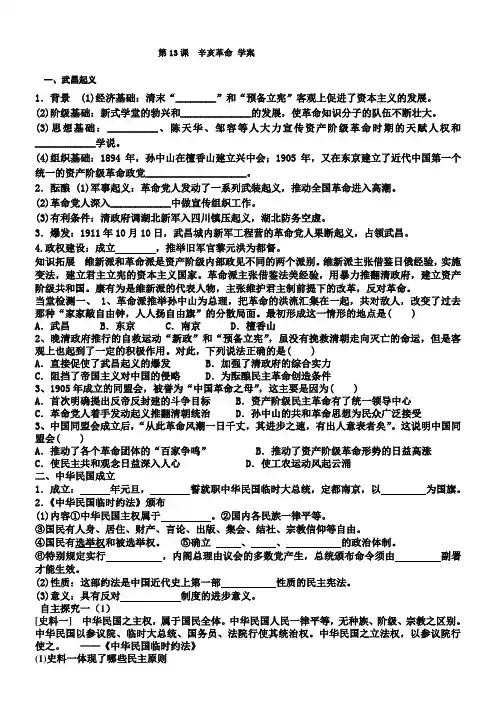

第13课辛亥革命学案一、武昌起义1.背景 (1)经济基础:清末“________”和“预备立宪”客观上促进了资本主义的发展。

(2)阶级基础:新式学堂的勃兴和______________的发展,使革命知识分子的队伍不断壮大。

(3)思想基础:__________、陈天华、邹容等人大力宣传资产阶级革命时期的天赋人权和____________学说。

(4)组织基础:1894年,孙中山在檀香山建立兴中会;1905年,又在东京建立了近代中国第一个统一的资产阶级革命政党____________________。

2.酝酿 (1)军事起义:革命党人发动了一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

(2)革命党人深入____________中做宣传组织工作。

(3)有利条件:清政府调湖北新军入四川镇压起义,湖北防务空虚。

3.爆发:1911年10月10日,武昌城内新军工程营的革命党人果断起义,占领武昌。

4.政权建设:成立,推举旧军官黎元洪为都督。

知识拓展维新派和革命派是资产阶级内部政见不同的两个派别。

维新派主张借鉴日俄经验,实施变法,建立君主立宪的资本主义国家。

革命派主张借鉴法美经验,用暴力推翻清政府,建立资产阶级共和国。

康有为是维新派的代表人物,主张维护君主制前提下的改革,反对革命。

当堂检测一、 1、革命派推举孙中山为总理,把革命的洪流汇集在一起,共对敌人,改变了过去那种“家家敲自由钟,人人扬自由旗”的分散局面。

最初形成这一情形的地点是( )A.武昌B.东京 C.南京 D.檀香山2、晚清政府推行的自救运动“新政”和“预备立宪”,虽没有挽救清朝走向灭亡的命运,但是客观上也起到了一定的积极作用。

对此,下列说法正确的是( )A.直接促使了武昌起义的爆发 B.加强了清政府的综合实力C.阻挡了帝国主义对中国的侵略 D.为酝酿民主革命创造条件3、1905年成立的同盟会,被誉为“中国革命之母”,这主要是因为( )A.首次明确提出反帝反封建的斗争目标 B.资产阶级民主革命有了统一领导中心C.革命党人着手发动起义推翻清朝统治 D.孙中山的共和革命思想为民众广泛接受3、中国同盟会成立后,“从此革命风潮一日千丈,其进步之速,有出人意表者矣”。

![[精品]新人教版必修1高中历史 第13课 辛亥革命导学案](https://uimg.taocdn.com/72d98c3aa76e58fafab00340.webp)

第13课辛亥革命导案【习目标】1.掌握辛亥革命爆发的原因、主要经过、结果及影响。

2.掌握北洋军阀政权建立的主要过程及其统治对中国历史进程的影响。

3.掌握辛亥革命的历史功绩、教训和失败原因。

【重点难点】(1)重点:辛亥革命爆发的原因;《中华民国临时约法》的主要内容和作用。

(2)难点:用近代史观,正确评价三民主义、辛亥革命。

【法指导】①运用图表法,比较分析辛亥革命与戊戌变法的相同点和不同点,培养比较、分析、归纳、概括能力。

②通过运用文明史观、现代史观,对辛亥革命历史意义的分析,培养运用历史史观,全面正确分析、评价历史事件、历史现象、历史人物的能力。

③通过辛亥革命爆发原因的分析,形成分析历史事件、历史现象发生、发展原因的一般思想和方法,从而提高举一反三,熟能生巧,提高历史能力的目的。

【知识链接】一、辛亥革命爆发的历史背景、主要准备和辛亥革命失败的原因1.历史背景:(1)外部因素:《辛丑条约》签订以后,帝国主义对中国的侵略进入了一个新阶段。

由于政治、经济侵略的加剧和深入,造成中国主权大量丧失和社会的贫困落后,民族工业的发展也受到很大打击,民族危机不断加深。

(2)社会基础:清政府为了挽救统治,1901年进行‚新政‛,但并没有使清政府,反而激发了阶级矛盾。

(3)物质基础:20世纪初,民族资本主义虽然受到帝国主义和封建势力双重压迫,但仍有了比较迅速的发展,这成为中国资产阶级革命运动兴起的物质基础。

民族资产阶级开始成长。

(4)群众基础:人民群众反帝反封建斗争风起云涌。

各地抗捐抗税斗争、农民武装起义此起彼伏,沉重打击了帝国主义和清政府的反动统治。

资产阶级发起的收回利权运动,迅速在各地开展起,先后收回了一些被帝国主义侵占的铁路和矿山的权利。

这些斗争使人民群众感到反侵略的迫切性,并加深了对清政府卖国政策的憎恨。

2.主要准备:(1)组织准备:1894年后,先后成立兴中会、华兴会、光复会、日知会等资产阶级革命团体;1905年成立中国同盟会。

人教版历史必修一 第13课 辛亥革命 学案设计 (word 版含答案)1 / 1导学提纲 第13课 辛亥革命(2课时)【学习目标】1. 武昌起义:背景、过程2.中华民国成立:成立、《中华民国临时约法》3.中国民主进程的丰碑:辛亥革命的失败、意义【教学重难点】1.重点:武昌起义2.难点:辛亥革命的历史意义【导学流程】 一、 【导】 二、 【学】1.【自学指导】自学课本第13课P62—65,完成基础知识的自学。

2.【自学要求】(1)研读“武昌起义”(P62—P63)子目,动笔勾划出:①第一段:辛亥革命的背景——政治、经济 ②第二段:辛亥革命的背景——思想 ③第三、四段:辛亥革命的背景——组织 ④第五、六段:辛亥革命的背景——革命形势 ⑤第七段:武昌起义的过程(2)研读“中华民国成立”(P64)子目,动笔勾划出:①第一段:中华民国成立②第二段:《中华民国临时约法》:内容、性质、意义(3)研读“中国民主进程的丰碑”(P64—P65)子目,动笔勾划出:①第一段:辛亥革命的失败 ②第二段:辛亥革命的历史意义 3.【探究未知】划出或写出你在自学过程中的疑惑及不理解的地方三、【测】【武昌起义】1. “一个民族的觉醒,通常要有两个条件:第一,这个民族面对着或者经历了以往没有遇到过的严重危机,甚至整个民族被逼到生死存亡的关头,旧格局再也无法继续保持下去。

第二,还要这个民族能看到出路,燃烧起新的希望,深信只要奋起救亡,勇于变革,就可以改变目前的艰难处境。

”下列能够反映20世纪中国“旧格局再也无法继续保持下去”和“奋起救亡,勇于变革”的史实是( )A.《马关条约》和公车上书B.瓜分狂潮和义和团运动C.《辛丑条约》和戊戌变法D.《辛丑条约》和辛亥革命2.武昌起义爆发前夕,刘复基、杨洪胜、彭楚藩三位革命党人不幸被捕,在回答清政府官员“为何要造反”的责问时,彭楚藩答称:“庚子之役,仇教仇洋,引起战祸,及至兵临城下,又将汉族良善臣民任意杀戮,甚至瓜分倡议,不惟无以挽救,犹谓将中国送与外人,不予家奴。

第13课辛亥革命【学习目标】1、结合第一目,找出辛亥革命爆发的原因、过程,认识辛亥革命的性质及历史意义;2、掌握《中华民国临时约法》的内容、地位,理解其性质;3、通过对辛亥革命主要史实的梳理,理解辛亥革命失败的标志、含义;分析其失败的原因和教训。

【重点难点】重点:评价辛亥革命。

难点:袁世凯篡权、辛亥革命的局限性。

【导学流程】一、基础感知(一)阅读第一目:武昌起义1、说出武昌起义的背景;2、说出武昌起义的条件、概况;3、知道同盟会成立的时间、地点、领导人、纲领、机关刊物、意义;4、知道武昌起义主力、时间、结果。

(二)阅读第二目:中华民国的成立1、知道中华民国成立的时间、国旗、都城、性质;2、了解《中华民国临时约法》制定目的(巩固共和政体和限制袁世凯的权利)、时间、内容、性质及意义。

思考:该约法有哪些局限性?(约法缺乏具体的约束措施,不能保持人民的基本权利。

)该约法的特点有哪些?(主权在民、三权分立、实行责任内阁制)(三)阅读第三目:中国民主进程的丰碑1、了解袁世凯窃取胜利果实的原因、经过。

2、知道清朝灭亡的时间。

3、知道辛亥革命的功绩。

二、知识归纳根据基础感知部分的学习,请思考以下两个问题:(一)辛亥革命的局限性、失败的原因及教训。

(二)如何理解辛亥革命的“成功”和“失败”。

三、迁移运用必做基础题1、1905年成立的同盟会,被誉为“中国革命之母”。

这主要是因为( )A.首次明确提出反帝反封建的斗争目标B.资产阶级民主革命有了统一的领导中心C.革命党人着手发动起义推翻清朝统治D.孙中山共和革命思想为民众广泛接受2、某年出版的日本报纸,关于中国事件的报道,使用了下列小标题:“点燃革命之火”“武汉的形势”“排满兴汉宣言”“列国的态度”等。

这些文章的集中报道可能( )A.与太平天国运动有关 B.出现在1895年C.与八国联军侵华有关 D.与辛亥革命有关3、“武昌起义以后,一个月之内……十三省相继宣布独立,并且没有一个地方发生激烈的战争。

第四单元 近代中国反侵略、求民主的潮流 第13 课 辛亥革命 【学习目标】 简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义 【学习模块】 (一)武昌起义 1、学什么? 请同学们阅读第一子目内容概括出引发武昌起义的因素。

了解同盟会的相关基础知识和武昌起义的经过。

(1)经济基础,阶级基础 (2)思想基础:资产阶级革命知识分子队伍不断扩大,他们大力宣传 。

(3)组织基础:1894年第一个资产阶级民主革命团体: 1905年第一个统一的资产阶级革命政党: (4)军事准备:革命党人在新军中做宣传组织工作。

(5)有利条件:四川 运动兴起。

起义: 年 月 日,武昌城内新军革命党人起义,占领武昌。

2、怎么学? 归纳武昌起义的背景时,学会归纳的角度。

进一步思考,中国同盟会为什么被认为是资产阶级革命政党? 3、学会了吗? 下面对中国同盟会的纲领表述,不正确( ) A 、提出推翻清政府的反动统治 B 、不敢明确提出反帝要求 C 、主张建立资产阶级共和国 D 、没有提出土地纲领 (二)中华民国成立 1、学什么? 请同学们阅读课本第二子目,了解中华民国成立的相关细节,特别注意《中华民国临时约法》的内容,性质以及其意义。

(一)成立: 年,中华民国 成立,孙中山就任临时大总统。

(二)《中华民国临时约法》内容: , , , , , 性质:中国近代史上第一部 。

意义:具有 的进步意义。

2、怎么学?《中华民国临时约法》的内容同学们可以理解、简化记忆。

概念阐述辛亥革命是指以孙中山为首的中国资产阶级政党——同盟会所领导的、以1911年10月10日爆发的武昌起义为主要标志的推翻清王朝专制统治的革命。

它始自武昌起义,延及同年11、12月南方各省市响应武昌起义而宣告独立(脱离清政府)的行动,终至1912年初清王朝的覆灭和中华民国的成立。

(三)中国民主进程的丰碑1、学什么?请同学们阅读最后一个子目,认识辛亥革命的性质和意义(1)性质:(2)功绩:政治:推翻清王朝,结束了制度,建立起使人民获得了一些民主和自由的权利。

2017~2018学年度第一学期高一历史必修一探究案探究一:袁世凯为何能够窃取革命的果实?探究二:结合材料思考:我们辛亥革命在中国历史上的进步性?(从性质、政治、经济、思想、社会生活角度回答)材料一:1912年元旦中华民国成立…1912年2月12日,宣统帝宣布退位诏书,清朝覆灭.临时约法规定中华民国主权属于国民全体,国民享有各项权利。

—据人教版《中国近现代史》材料二:“中国处在大规模的工业发展的前夜,……再过五十年我们将有许多上海。

”材料三:1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后被迫取消帝制。

1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧草草收场。

材料四:辛亥革命后,民众都把辫子看成是甘心作清朝奴隶的标志,纷纷自行剪去;当时流行的服饰:中山装、西装、领带、皮鞋、礼帽……探究三:从不同史观评价辛亥革命(近代史观、文明史观、全球史观、社会史观)拓展案一、知识结构二、拓展阅读1.辛亥革命的概念:狭义:发生于旧历辛亥年(1911年)的武昌起义。

广义:指19世纪90年代到1912年,以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清政府,建立共和制度的一系列革命活动的总和。

2.“驱除鞑虏,恢复中华”即民族主义,指推翻帝国主义的走狗——清政府的反动统治。

它受西方近代民族主义的影响,主张进行民族革命,推动了革命运动的发展。

“创立民国”,即民权主义,这是三民主义的核心内容,指推翻君主专制统治,建立资产阶级共和国。

民权主义主要来自西方资产阶级民主共和思想,主张进行民主革命,但不敢反手发动广发群众。

“平均地权”,即民生主义,核心是土地问题。

孙中山看到西方贫富不均的严重状况,主张进行社会革命,实行“耕者有其田”,反映了对劳苦大众的深切同情。

但民生主义并不切实可行,只能是一种空想。

3.封建君主专制制度和封建制度君主专制制度是以君主专制、独裁为主要特征的一种政治制度。

在我国,君主专制制度的结束以辛亥革命中清帝退位为标志。

第13课辛亥革命一、学习目标1.了解辛亥革命的过程、知道《中华民国临时约法》、评价辛亥革命。

2.认识辛亥革命在中国近代化尤其是政治民主化历程中的地位与意义。

二、学习重难点学习重点:辛亥革命爆发的原因、《中华民国临时约法》的评价。

学习难点:三民主义的剖析、袁世凯能就任临时大总统的原因;关于辛亥革命的评价既是重点又是难点。

三、学习过程【自主学习】(一)、武昌起义1.背景(1)经济基础:清政府的“______”和“________”客观上促进了资本主义的发展。

(2)阶级基础:新式学堂的勃兴和留学教育的发展,使革命知识分子的队伍不断壮大。

(3)思想基础:章炳麟等大力宣传西方资产阶级革命时期的________、自由平等学说。

(4)组织基础①兴中会:1894年孙中山在______建立了第一个资产阶级民主革命团体。

②同盟会:1905年8月,孙中山在______成立了近代中国第一个统一的资产阶级革命政党。

2.酝酿(1)武装起义:发动了______起义等一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

(2)广泛宣传:革命党人深入湖北新军做宣传,______成为民主革命的摇篮。

(3)有利条件:清政府调________入川镇压保路同志军起义,湖北防务空虚。

3.爆发(1)______年10月10日武昌革命党人率先起义,占领武汉三镇。

(2)全国多省纷纷发表声明独立。

(二)、中华民国成立1.中华民国成立:1912年元旦,______宣誓就职,宣告中华民国成立,定都______,以______为国旗。

2.《中华民国临时约法》颁布(1)内容:①中华民国主权属于国民全体。

②国内______一律平等。

③国民有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、宗教信仰等自由。

④国民有选举权和被选举权。

⑤确立行政、立法、司法三权分立的政治体制。

⑥约法特别规定实行__________,内阁总理由议会的多数党产生。

总理可以驳回总统的意见;总统颁布命令须由总理副署才能生效。

《第13课辛亥革命》导学案第2课时学案编号:009姓名:班级:【学习目标】1.简述辛亥革命的主要过程。

(包括前期准备、时间、任务、事件等)2. 认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

【使用说明及学法指导】学法指导:阅读教材,依据导学案梳理基础知识,并掌握记忆重点内容。

不能解决的问题用红笔勾画,作出记录,便于上课答疑解惑。

【学习重点】武昌起义、中华民国的建立及辛亥革命的历史功绩和教训【学习难点】理解资产阶级的软弱性和妥协性【自主学习案】【基础知识】一、背景——清末民主革命风潮1.社会根源(1)外患:运动失败后,帝国主义列强加紧了对中国的控制和掠夺。

(2)内忧:清政府试图通过来挽救统治危机。

2.组织基础(1)1894年,成立第一个资产阶级革命团体——兴中会。

(2)1905年,成立第一个资产阶级革命政党——。

3.思想基础(1)三民主义:“,,,平均地权。

”(2)革命派与改良派展开,传播了革命思想。

4.军事基础发动了等多次武装起义,沉重打击了清王朝的统治。

5.清朝的预备立宪:证明是一个骗局,把清王朝推向空前孤立的境地。

二、经过——武昌起义1.概况(1)时间:年10月10日。

(2)领导人:熊秉坤、金兆龙。

(3)结果:成立,政体为“五族共和”,国号为。

2.影响:震撼了清王朝的统治,使其在全国的统治土崩瓦解。

三、结果——民国的建立和帝制的终结1.中华民国成立(1)成立:年1月1日于南京成立。

(2)颁布宪法:《》。

①组织原则:和三权分立。

②意义:是近代中国第一部具有性质的国家临时大法。

2.帝制终结(1)年2月,宣统帝下诏退位,清王朝的统治宣布结束。

(2)1912年3月,在北京就任临时大总统,辛亥革命失败。

3.历史意义(1)是一次“比较完全意义”上的。

(2)推翻了,建立了资产阶级民主共和国。

(3)使观念深入人心。

【问题的探究】1.辛亥革命爆发的背景是什么?【课堂探究案】〖探究一〗:阅读下列材料,回答问题:第1条:中华民国之主权,属于国民全体。

必修1第13课《辛亥革命》学案【学习目标】1.课标:兴中会, 中国同盟会,黄花岗起义, 中华民国成立, 《中华民国临时约法》2.重点:辛亥革命的爆发原因;《中华民国临时约法》;辛亥革命的历史意义。

3.难点:认识和理解辛亥革命的历史功绩和教训。

【预习梳理】◎武昌起义《辛丑条约》签订后,中国人普遍感到清政府腐败无能,应当推翻。

迫于形势,清政府相继打出“()”和“()”的幌子,进行一些改革。

这些改革客观上促进了资本主义的发展,为资产阶级()准备了一些条件。

随着新式()的勃兴和()的发展,革命知识分子的队伍不断壮大。

他们把西方资产阶级革命时期的()、()学说,作为民主革命的思想武器,进行大力宣传。

当时,()和()成为中国革命知识分子宣传民主革命思想的重要阵地。

著名的民主革命宣传家有(,,)等。

阅读62页学思之窗思考◎19世纪90年代走在时代前面的维新派代表人物康有为,为什么会在民主革命思潮兴起后,发表这样的言论?1894年,()在檀香山建立中国()资产阶级民主革命()兴中会,决心“(),恢复中华,创立()”。

随后,民主革命团体如雨后舂笋,纷纷出现。

在孙中山推动下,1905年8月,兴中会、()、光复会骨干聚集日本(),召开()成立大会。

大会通过了同盟会章程,以孙中山提出“()”为政治纲领,推举()为总理,()为执行部庶务,并决定创办机关刊物《()》。

中国同盟会是近代中国()。

中国同盟会成立后,发动了一系列武装起义,推动全国革命进入高潮。

()最为壮烈。

与此同时,革命党人深入(),做宣传组织工作。

参加革命团体的新军官兵达五六千人。

()成为民主革命的摇篮。

1911年5月,清政府秉承列强旨意发布“()”法令,强行收回民间集资自办的粤汉、川汉铁路,引起轰轰烈烈的()风潮。

四川同盟会会员组织保路同志军起义。

清政府急调湖北新军人川镇压。

鉴于()防务空虚,湖北革命党人乘机策划起义,但消息泄漏,湖广总督下令搜捕革命党人,形势异常严峻。

第13课辛亥革命

【学习目标】

1、能掌握中国同盟会的成立、武昌起义、中华民国的成立等相关史实;

2、能理解《中华民国临时约法》的主要内容及进步意义;

3、能分析辛亥革命的历史意义;

【重点】辛亥革命爆发的背景、辛亥革命的历史意义

【难点】辛亥革命的局限性

【问题探究】

—、武昌起义

1、背景

材料1 :辛亥革命前,500多个不平等条约中,仅从《南京条约》到《辛丑条约》的8次主要赔款, 就被勒索19亿多白银,相当于1901年清政府全年财政收入的16倍。

《辛丑条约》签订前夕慈禧:

“量中国之物力,给与国之欢心”。

阅读课本62、63页正文文字,结合材料1,归纳武昌起义前的历史背景?

时代背景:____________________________________________________________________________

经济基础:____________________________________________________________________________

阶级基础:____________________________________________________________________________

思想基础:____________________________________________________________________________

组织基础:____________________________________________________________________________

军事准备:____________________________________________________________________________

革命时机:___________________________________________________________________________

资产阶级革命团体的广泛建立

材料2 :吴玉章回忆说“无论光复会也好,华兴会也好,都缺乏明确而完备的纲领,更没有严密的组织,而且都受地方性的局限,不足以领导全国日益高涨的革命运动。

”一一《吴玉章回忆录》

2、过程

3、结果

二、中华民国的成立

1、南京临时政府的成立

2、颁布《中华民国临时约法》

材料3:

第一章“总纲”,规定:“中华民国之主权属于国民全体”;

第二章“人民”,规定:“中华民国人民一律平等,无种族、阶级、宗教之区别”;“人民有保有财产及营业之自由”;人民得享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社、通信、信仰等自由。

第三章“参议院”,规定:“中华民国之立法权,以参议院行之”;

第四章“临时大总统副总统”:规定:“临时大总统代表临时政府,总揽政务,公布法律”;

第五章“国务员”,规定:“国务员辅佐临时大总统,负其责任”;“国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时,须副署之。

”;

第六章“法院”,规定:“法官独立审判,不受上级官厅之干涉。

”

-------- 《中华民国临时约法》

阅读课本p64页正文第1、2段文字,结合材料3,回答以下问题:

(1) 第一章的主权归属有何特点?与中国古代社会人们的认识有何不同?

(2) 第二章体现了资产阶级民主革命思想的哪些观念?第

三、四、五、六章中的权力分工体现了什么

思想?

(3) 试分析这部法律的性质及意义?

三、辛亥革命的结局

1、武昌起义后的形势

2、评价辛亥革命材料4:从文明和近代化史观看:辛亥革命为中国的进步打开了闸门。

材料5:材料6:1912-1919 年,中国新建厂矿企业达470多家,投资近 1 亿元,加上原有扩建新增资本达 1.3 亿元以上,相当于革命前50 年的投资总额。

——严中平《中国近代经济史资料》材料6 过去专制主义是正统,神圣不可侵犯,侵犯了就要杀头。

现在民主主义成了正统,同时取得了神圣不可侵犯的地位,侵犯了这个神圣,固然未必就要杀头,但为人民所抛弃是没有疑问的。

——林伯渠《荏苒三十年》材料7:1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后被迫取消帝制。

1917 年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12 天后复辟丑剧草草收场。

材料8:民国建立后,中央集权政治体制的倒台,引发了以传统政治为基础的旧有伦理与价值体系的松动。

男人剪辫子、女子放足、青年离家、自由恋爱、神位被黜、洋货畅销、西学昌盛……这些社会生活的表征。

实际反映的是传统价值观念开始失去在社会中的正统地位。

—--张岂之《中国历史•晚清民国卷》

材料9:凡革命以前所有满洲政府与各国缔结之条约,民国均认为有效,至于条约期满为止,其缔结于革命起事以后则否。

- ——《临时大总统告各友邦书》 ( 1912 年) 阅读课本p65 页正文第 2 段文字和结合以上材料,分析辛亥革命的历史意义?(近代化:政治民主化、经济工业化、思想理性化)有人说辛亥革命也是失败的,体现在哪些方面?

【名词解析】辛亥革命:中国近代史上一次伟大的反帝反封建的资产阶级民主革命。

狭义:是指1911年10 月

10 日武昌起义至1912 年元旦孙文就职中华民国临时大总统前后这一段时间中国所发生的革命事件。

(1911-10—1912-1)广义:以孙中山为首的资产阶级革命派推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国的全过程。

(1905——1912)。