3.2熔化和凝固知识点

- 格式:docx

- 大小:26.71 KB

- 文档页数:3

《熔化和凝固》知识清单一、熔化和凝固的概念1、熔化熔化是指物质从固态变成液态的过程。

在这个过程中,物质需要吸收热量来打破固态分子或原子之间的紧密排列,使其变得更加自由和无序,从而形成液态。

例如,冰在温度升高时会熔化成水,铁在高温下会熔化成铁水。

2、凝固凝固则是与熔化相反的过程,即物质从液态变成固态。

在凝固过程中,物质会释放出热量,分子或原子重新排列形成规则的结构,变成固态。

像水在温度降低到 0℃时会凝固成冰,液态的金属溶液冷却后会凝固成金属固体。

二、熔化和凝固的特点1、熔化的特点(1)吸热过程:物质在熔化时需要吸收热量,但温度保持不变,这个不变的温度被称为熔点。

(2)状态变化:由固态逐渐变为液态,在完全熔化之前,物质处于固液共存状态。

2、凝固的特点(1)放热过程:物质在凝固时会放出热量,温度也保持不变,这个不变的温度称为凝固点。

(2)状态变化:由液态逐渐变为固态,在完全凝固之前,物质同样处于固液共存状态。

需要注意的是,同一种物质的熔点和凝固点是相同的。

三、晶体和非晶体1、晶体(1)定义:具有固定的熔点和凝固点,在熔化和凝固过程中温度保持不变的物质称为晶体。

(2)常见的晶体:冰、海波、各种金属、萘等。

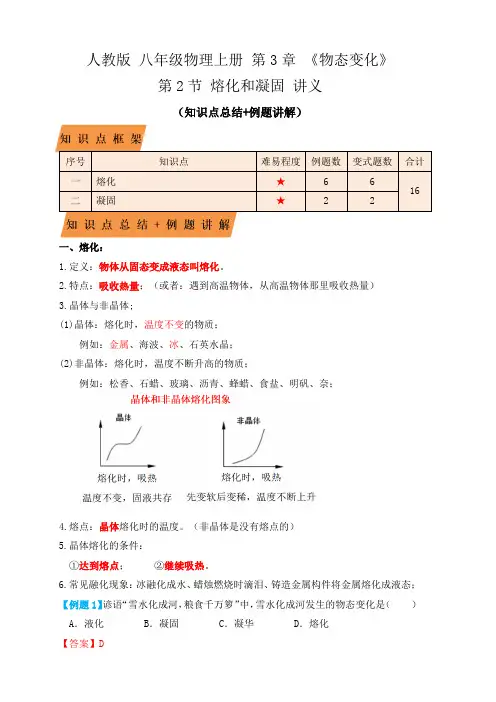

(3)晶体熔化和凝固的图像特点:熔化图像:在达到熔点之前,温度逐渐升高;达到熔点时,开始熔化,温度保持不变;完全熔化后,温度继续升高。

凝固图像:在达到凝固点之前,温度逐渐降低;达到凝固点时,开始凝固,温度保持不变;完全凝固后,温度继续降低。

2、非晶体(1)定义:没有固定的熔点和凝固点,在熔化和凝固过程中温度会不断变化的物质称为非晶体。

(2)常见的非晶体:玻璃、松香、沥青、塑料等。

(3)非晶体熔化和凝固的图像特点:温度一直上升或下降,没有水平的线段。

四、熔化和凝固的条件1、熔化条件(1)达到熔点。

(2)持续吸热。

只有同时满足这两个条件,物质才能熔化。

2、凝固条件(1)达到凝固点。

(2)持续放热。

同样,只有同时满足这两个条件,物质才能凝固。

人教版八年级物理上册第3章《物态变化》第2节熔化和凝固讲义(知识点总结+例题讲解)序号知识点难易程度例题数变式题数合计一熔化★ 6 616二凝固★ 2 2一、熔化:1.定义:物体从固态变成液态叫熔化。

2.特点:吸收热量;(或者:遇到高温物体,从高温物体那里吸收热量)3.晶体与非晶体;(1)晶体:熔化时,温度不变的物质;例如:金属、海波、冰、石英水晶;(2)非晶体:熔化时,温度不断升高的物质;例如:松香、石蜡、玻璃、沥青、蜂蜡、食盐、明矾、奈;4.熔点:晶体熔化时的温度。

(非晶体是没有熔点的)5.晶体熔化的条件:①达到熔点;②继续吸热。

6.常见融化现象:冰融化成水、蜡烛燃烧时滴泪、铸造金属构件将金属熔化成液态;【例题1】谚语“雪水化成河,粮食千万箩”中,雪水化成河发生的物态变化是()A.液化 B.凝固 C.凝华 D.熔化【答案】D【解析】解:雪化水是由固态变成液态的过程,是熔化现象。

故选:D。

【变式1】下列物态变化现象中属于熔化的是()A.冰雪的消融 B.雾凇的形成 C.云海的形成 D.白雾的消散【答案】A【解析】解:A、冰雪的消融是物质从固态到液态的过程,属于熔化,故A符合题意;B、雾凇的形成是物质由气态直接变为固态的过程,属于凝华,故B不符合题意;C、云海的形成是物质从气态变为液态的过程,属于液化,故C不符合题意;D、白雾的消散是物质从液态变为气态的过程,属于汽化,故D不符合题意。

故选:A。

【例题2】如图所示,在1个标准大气压下,冰熔化成水的过程中,其温度保持在()A.100℃B.37℃C.20℃D.0℃【答案】D【解析】解:冰是晶体,在1标准大气压下冰的熔点是0℃,所以冰熔化成水的过程中吸热,温度保持熔点温度不变,此时的温度是0℃。

故选:D。

【变式2】雪天为了使积雪尽快熔化,环卫工人在路面上撒盐,这是因为()A.盐使积雪的熔点降低B.盐使积雪的温度升高到0℃而熔化C.盐使积雪的熔点升高D.撒盐后的雪不再属于晶体,不需要达到熔点就可以熔化【答案】A【解析】解:寒冷的冬季,空气温度低于雪的熔点,为了使雪尽快熔化,向积雪撒盐,是在其它条件相同时,在积雪上洒盐水相当于掺杂质,使雪的熔点降低,从而使积雪熔化,交通方便,故A正确。

凝固与熔化知识点总结凝固与熔化的知识点主要包括两方面:凝固与熔化的原理和影响凝固与熔化的因素。

下面将对这两方面的知识点进行详细的总结。

一、凝固与熔化的原理1. 凝固的原理凝固是指物质由液态转变为固态的过程。

当物质处于液态时,分子间的距离较远,分子自由运动,形成无规则的分子排列;当物质受到外界条件的影响,如降温或加压,使得分子间的相互作用增强,使得分子排列开始有序,在一定条件下,形成规则的晶体结构,从而凝固成为固体。

凝固的原理可以通过凝固点和熔点来解释,凝固点是指在一定的温度下,物质由液态转变为固态,而熔点则是指在一定的温度下,物质由固态转变为液态。

不同物质的凝固点和熔点是不同的,这是由于物质的分子结构和相互作用力的不同而产生的。

2. 熔化的原理熔化是指物质由固态转变为液态的过程。

当物质处于固态时,分子间的距离较近,分子只能进行局部振动,形成有序排列的晶体结构;当物质受到外界条件的影响,如升温或减压,使得分子间的相互作用减弱,晶体结构破坏,分子开始自由移动,从而形成液态。

熔化的原理同样可以通过熔点和凝固点来解释,当物质的温度达到熔点时,固体开始熔化成为液体;而当物质的温度降低到熔点以下时,液体开始凝固成为固体。

二、影响凝固与熔化的因素1. 温度温度是影响物质凝固与熔化的最主要因素。

一般情况下,当温度升高时,物质的凝固点会升高,而熔点会降低;相反,当温度降低时,物质的凝固点会降低,而熔点会升高。

2. 压力压力也是影响物质凝固与熔化的因素之一。

在一定的温度下,增加压力会使得物质的凝固点升高,而熔点降低;减小压力则会使得物质的凝固点降低,而熔点升高。

3. 物质的性质物质的性质也会影响其凝固与熔化的过程。

比如,晶体结构的稳定程度、分子间的相互作用力强弱等因素,都会影响物质的凝固点和熔点。

4. 外界条件的影响外界条件,比如溶质的存在、溶剂的性质、晶体生长的速度等,都会影响物质的凝固和熔化过程。

总之,凝固与熔化是物质的两种状态,其原理和影响因素是非常重要的物理化学知识。

3.2 《熔化和凝固》

一、熔化和凝固知识点

1、物质常见的三种状态:(固体)、(液体)、(气体)。

物质各种状态之间的变化叫(物态变化)。

2、熔化的定义:(物质从固态变成液态的过程)。

需要(吸热)。

3、凝固的定义:(物质从液态变成固态的过程)。

需要(放热)。

4、晶体定义:(有固定的熔点)。

非晶体定义:(没有固定的熔点)。

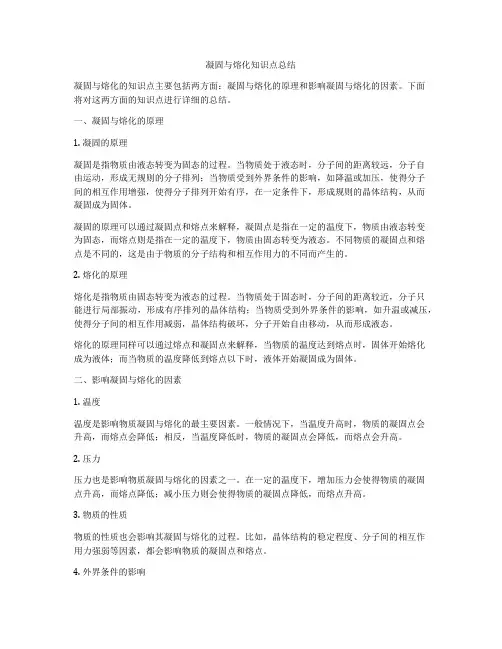

5、如图是某固体物质熔化过程的实验,实验装置如图所示:

图3

(1)图一通过加热水来间接加热固体的目的是:(使固体受热均匀)。

(2)某一时刻温度计的示数如图2所示为(4℃)。

(3)根据实验绘制的温度随时间的变化图像如图3,由图可知,熔化过程(指BC段)经历的了(2)min,在C点物质所处的状态为(固液并存)。

(4)由图3可知,该固体的熔点为0℃,该物质是(冰),是(晶体)。

(晶体或者非晶体)。

(5)在熔化过程中,该物质温度特点:(吸热但温度不变)。

二、练习题

1、在海波、玻璃、冰、石蜡、松香、铜几种物质中,晶体为(海波、冰、铜)。

其中非晶体为(玻璃、松香、石蜡)。

2、在0℃的房间里,把正在熔化的冰块投入到0℃的水中,一段时间后以正确的是(C )

A、水的质量变多

B、冰质量变多

C、水和冰质量不变

D、以上都有可能

3、夏天在饮料里加几个冰块的目的。

冰块熔化吸热,使饮料温度降低。

4、北方的冬天,在菜窖里放几桶水的目的。

水桶里的水凝固放热,使菜窖里温度不会太低。

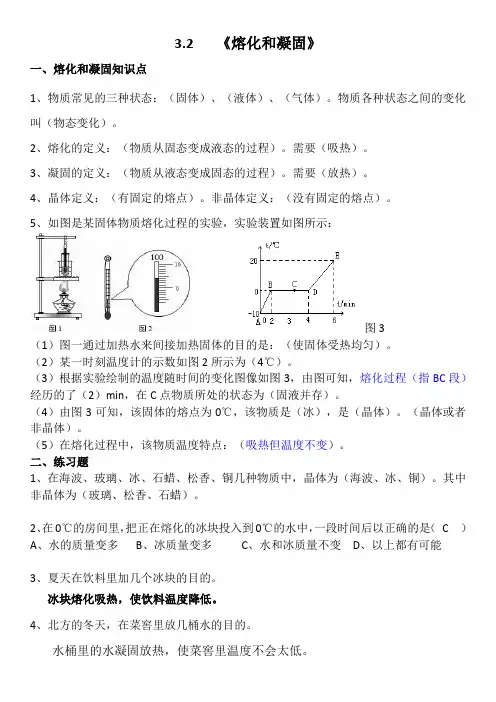

3.2熔化与凝固1.物态变化:物质在固态、液态和气态三种状态之间的变化叫物态变化。

固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。

物质以什么状态存在,跟物体的温度有关。

2.物态变化伴随能量变化:物态变化时伴随热量的传递,其变化规律如图所示。

3.熔化:(1)物质从固态变为液态的过程叫熔化;晶体熔化时的温度叫熔点。

(2)熔化过程的特点:物质熔化时要吸收热量;对晶体来说,熔化时固、液共存,物质温度不变。

(3)晶体熔化的条件:1)温度达到熔点,2)继续吸热。

4.凝固:(1)物质从液态变为固态的过程叫凝固,熔化和凝固是可逆的两各物态变化过程。

(2)凝固过程的特点:固、液共存,物质凝固时要放出热量,温度不变。

(3)凝固点:晶体凝固时的温度叫凝固点,同种物质的熔点、凝固点相同。

(4)凝固的条件:1)达到凝固点,2)继续放热。

5.晶体和非晶体:固体可分为警惕和非晶体。

(1)晶体:熔化时有固定熔点的物质;非晶体:熔化时没有固定熔点的物质。

(2)晶体和非晶体的根本区别是:晶体有熔点(熔化时温度不变继续吸热),非晶体没有熔点(熔化时温度升高,继续吸热)。

1.熔化与凝固物态变化包括熔化与凝固、汽化与液化、升华与凝华,物态变化在中考试卷中占据一定的比例,是中考物理试卷中的必考题;当然,熔化与凝固也是经常考查的内容。

纵观各地中考考纲和近三年考卷来看,对物态变化的考查基于对基础知识的理解、常见物态现象分析和生活中物态变化的解释的考查。

此部分考题平均考点概览知识点精析分值在5~6分左右,常考题型有选择题(一个考题,分值以2分居多)、填空题(一个考题,分值以2~3分居多)、实验探究题(一个考题,分值一般为3~6分),也曾出现过简答或对物态变化现象的解释等题型,其中实验探究题分值稍高。

物态变化在2019年中考物理试卷中仍会出现,也会延续以前的考查方式和规律,不会有很大变化。

考查思路主要分为三个方面:(1)判断物态变化的类型;(2)物态变化中的吸放热;(3)图像分析。

《熔化和凝固》知识清单一、熔化和凝固的概念1、熔化熔化是指物质从固态变成液态的过程。

在这个过程中,物质需要吸收热量来打破固态时粒子之间的规则排列,从而使粒子能够自由移动,形成液态。

例如,冰在受热时会逐渐融化成水,铁块在高温熔炉中会熔化成铁水。

2、凝固凝固则是物质从液态变成固态的过程,与熔化相反,凝固过程中物质会放出热量,粒子的运动逐渐减缓,重新形成规则的排列,最终变为固态。

比如,将液态的铁水倒入模具中,经过一段时间会凝固成铁块;水在温度降低到 0℃以下时会凝固成冰。

二、熔化和凝固的特点1、熔化特点(1)熔化过程中温度会发生变化。

对于晶体来说,在熔化过程中温度保持不变,这个不变的温度称为熔点;而非晶体在熔化过程中温度不断升高。

(2)熔化需要吸收热量,所吸收的热量用于打破粒子间的束缚,增加粒子的动能。

2、凝固特点(1)晶体在凝固过程中温度保持不变,这个温度就是凝固点,且凝固点与熔点相同。

(2)凝固过程会放出热量,这些热量被释放到周围环境中。

三、晶体和非晶体1、晶体(1)具有固定的熔点和凝固点。

(2)在熔化和凝固过程中,温度保持不变。

(3)常见的晶体有冰、海波、各种金属等。

2、非晶体(1)没有固定的熔点和凝固点。

(2)在熔化过程中温度不断升高,在凝固过程中温度不断降低。

(3)常见的非晶体有松香、玻璃、沥青等。

四、熔化和凝固的图像1、晶体的熔化和凝固图像(1)晶体熔化图像:温度随时间的变化图像呈现出先上升,达到熔点后保持不变,完全熔化后继续上升的特点。

(2)晶体凝固图像:温度随时间的变化图像呈现出先下降,达到凝固点后保持不变,完全凝固后继续下降的特点。

2、非晶体的熔化和凝固图像(1)非晶体熔化图像:温度随时间不断上升。

(2)非晶体凝固图像:温度随时间不断下降。

五、熔化和凝固的应用1、金属铸造通过将金属加热熔化,然后倒入模具中进行凝固,制造出各种形状和规格的金属制品,如机器零件、汽车零部件等。

2、冰雪的形成与融化冬季气温降低,水凝固成冰和雪;春季气温升高,冰雪熔化,为河流和地下水提供水源。

人教版八年级物理上册第三章第2节熔化和凝固第一部分:知识点一、基本概念:1、熔化:①定义:物体从固态变成液态叫熔化。

②晶体物质:海波、冰、石英,水晶;非晶体物质:松香、石蜡,玻璃、沥青、食盐、明矾、奈、各种金属。

③熔化图像:熔化特点:固液共存,吸热,熔化特点:吸热,先变软变稀,最后温度不变。

变为液态温度不断上升。

④熔点:晶体熔化时的温度。

⑤熔化的条件:⑴达到熔点。

⑵继续吸热。

2、凝固:①定义:物质从液态变成固态叫凝固。

②凝固图象:凝固特点:固液共存,放热,温度不变凝固特点:放热,逐渐变稠、变黏、变硬、最后成固体,温度不断降低。

③凝固点:晶体凝固时的温度。

同种物质的熔点凝固点相同。

④凝固的条件:⑴达到凝固点。

⑵继续放热。

二、重、难点重点:通过观察晶体与非晶体的熔化、凝固过程培养观察能力,实验能力和分析概括能力。

难点:指导学生通过对实验的观察,分析概括,总结出固体熔化时温度变化的规律,并用图象表示出来。

三、知识点归纳及解题技巧融化的规律晶体非晶体晶体有一定的熔点达到熔点,温度不变非晶体没有一定的熔点晶体熔化过程中处于固液共存状态非晶体融化是慢慢软化的过程融化过程都需要吸收热量晶体熔化的条件:⑴达到熔点;⑵继续吸热凝固的规律晶体非晶体晶体有一定的凝固点达到凝固点,温度不变非晶体没有一定的凝固点晶体凝固过程中处于固液共存状态非晶体凝固不存在固液共存状态凝固过程都需要放出热量晶体凝固的条件:⑴达到凝固点;⑵继续放热第二部分:相关中考题及解析1、(2012?绵阳)我省高寒地区的冬天,连续的寒冷天气使气温长期在0℃以下.以下不符合实际的是()A .天空中的雨点滴下落到路面,形成了积水B .为了除去路面的冰,护路工人常在路面上撒大量的盐C .当路面结冰汽车无法行驶时,司机常在轮胎上缠上铁链D .为了防止水箱中的水结冰,司机常在水箱中加入一定量的酒精解析:(1)水的凝固点为0℃,水凝固的条件是:达到凝固点,且要继续放热;(2)向有冰雪的路面上撒盐,是为了降低水的凝固点;(3)在轮胎上缠上铁链,是为了增大接触面的粗糙程度,来增大车与地面之间的摩擦力;(4)在水箱中加入一定量的酒精后,水的凝固点就会降低。

3.2熔化和凝固

一、物态变化

物质有三种基本形态,固态、液态和气态。

物质从固态变成液态的过程叫做熔化,从液态变成固态的过程叫做凝固。

说明:注意区别溶化和溶化

熔化:是物质从固态变成液态的过程,是一种物态变化的过程,这个过程需要加热。

所以用“火”旁“熔”,例如加热冰熔化为水,蜡加热要熔化。

溶化指固体溶解,是某固态物质,在另一种液态物质分散成单个分子或离子的扩散过程。

此过程不需要加热,但是必须有液体,所以用三点水旁“溶”,例如把糖放在水中溶化成糖水。

二:固体熔化和凝固时的温度变化规律

1、注意:酒精灯外焰加热,水浴加热、并且加热的过程中要用搅拌器不断地搅拌冰块或者

海波(被加热物体受热均匀)。

2、现象:海波经过缓慢加热,温度逐渐上升,当温度达到48℃时,海波开始熔化。

在熔化

过程中,虽然继续加热,但海波的温度始终保持在熔点不变,直到熔化完后,温度才继续上升。

停止加热,变成液态的海波又逐渐变成固态,温度还是始终保持在熔点不变,等到所有的海波全变成固态时,温度才又继续下降。

石蜡的熔化过程则不同,随着不断加热,石蜡的温度不断上升,在此过程中,石蜡由硬变软变稀,最后熔化为液体。

停止加热,由稀变软,又变成固态,温度不断降低。

三:晶体与非晶体

1、根据物质在熔化时有无固定的熔化温度可将物质分为两类:晶体和非晶体。

晶体:有固定的熔化温度的物质称为晶体,如海波、冰、石英、所有金属等。

非晶体:没有固定的熔化温度的物质称为非晶体,如石蜡、沥青、玻璃、橡胶、蜂蜡等。

2、熔点和凝固点

熔点:晶体熔化时的温度叫做晶体的熔点,晶体都有一定的熔点,如冰的熔点是0℃、海波的熔点是48℃、萘的熔点是80℃。

凝固点:晶体凝固时的温度叫做晶体的的凝固点,同种晶体的熔点与凝固点相同。

3、晶体熔化需要两个条件:温度必须达到熔点;让晶体继续吸热。

晶体凝固也需要两个条

件:温度必须降到凝固点;让晶体继续放热。

4、晶体在处于熔点和凝固点时,可能处于液态,可能处于固态,也可能处于固液共存状态。

【典型例题】实验改进,如何缩短加热时间?增加水的初始温度。

【典型例题】海波的熔点是48℃,则海波在48℃是所处的状态是()

A,一定是固态B, 一定是液态C,固液共存态D,都有可能

【典型例题】利用等质量的0℃的冰冷却食品,通常比水0℃的水效果好的原因是什么?

答案:0℃的冰熔化成0℃的水的过程中要从外界吸热,熔化成0℃的水后又可以继续吸热,这样0℃的冰就比等质量0℃的水可以吸收更多的热量。

【典型例题】火山喷发是一种十分壮观的自然现象,岩浆是多种物质成分组成的液体,在流淌过程中不断降温,就会按下列顺序先后在火山口形成一系列的矿物:橄榄石-黑云母-白云

母-石英。

由此可以判断处这些矿物的熔点依次(填“升高”或“降低”)

【典型例题】把盛有碎冰块的大试管插入烧杯里的碎冰块中,如图用酒精灯对烧杯底部慢慢的加热,当烧杯中冰块有大半熔化时,则试管中的冰:( )

A.也熔化一部分 B.全部熔化 C.一点都不熔化 D。

无法确定

用质量相等的水或冰冷却食品时:()

A、用水效果好,因为水容易流动

B、用冰效果好,因为冰温度低

C、用水和冰的效果一样

D、用冰的效果好,因为冰熔化时吸热

雪天路面有厚厚的积雪,为了使积雪很快熔化,常在路面积雪上喷洒盐水,这是

A.盐水使冰的熔点降低

R盐水使冰的熔点升高

C.使冰雪的温度升高到0℃而熔化

D.洒上盐水后,使冰变成冰水混合物,温度为0℃,而使冰雪熔化

水银温度计和酒精温度计的选择

关于晶体熔化实验的几点建议

人教版八年级物理上册第四章第二节《熔化和凝固》中有一个科学探究活动:探究固体熔化时温度的变化规律。

由于萘对人体有危害,所以我们以海波做为晶体的代表做晶体熔化的实验,研究晶体熔化时温度的变化规律。

但是在实际操作时,要不需要的时间较长,要不观察到海波没有固定的熔点,在熔化过程中温度一直升高。

而本节课中,海波熔化实验既是教学中的重点,又是难点。

因此确保实验的成功将成为探究教学的关键所在。

为了提高实验的成功率,我为大家提出几点建议,略尽微薄之力。

1.选择纯净新鲜的海波

由于海波有较强的还原性,可以与空气中的氧气反应,因此,海波应密闭保存,存放于阴凉处,不能高温和光照,避免因存放时间过长而引起变质。

尤其在炎热的夏季更应注意。

若晶体不纯,则不宜再用。

更不应重复使用海波。

2.选择两支量程为0~100℃的温度计

一支温度计插入试管测量海波的温度,另一支温度计插入烧杯,监测水温变化。

3.选择合适的温水

海波在33℃以上的干燥空气中易风化失去结晶水,熔点降低。

实验中用水浴法加热时,可先调节烧杯中的水温在40℃左右,再把盛有海波晶体的试管放入烧杯中加热,这样可缩短实验时间,避免因加热时间过长而使海波失去结晶水,从而解决了温度未达到48℃海波就开始熔化的问题。

4.给海波加热要缓慢均匀

实验中如果加热太快,试管中各部分晶体受热不均匀,与外壁接触部分先熔化变为液体,且温度继续升高,而中间固态部分还未熔化,这样会严重影响实验结果,导致错误结论。

水浴应缓慢加热时,使试管内外温度差保持在5℃左右,在海波熔化过程中应保证水温不超过51℃。

5.不停止对海波的搅拌

由于海波是热的不良导体,当试管中有液态开始出现时,为了保证管壁处和中间部分的温度一致,要不断搅拌海波。

6.及时调整温度计的位置

温度计测得的温度只能反映温度计玻璃泡周围样品的温度,而不能反映整个样品的温度变化。

当试管中外围的海波开始熔化时,玻璃泡的附近的温度有可能没有达到熔点,这时学生就观察到温度尚未达到熔点,海波已经熔化的现象;有时温度计玻璃泡的附近的海波已熔化完成,并且温度已开始上升,但整个样品还没有完全熔化,学生就会认为,海波还没有熔化完,而温度已经上升。

所以在海波熔化过程中应及时调整温度计的位置,使玻璃泡始终处于固、液的交界处。

实验中注意到以上几点,那么海波熔化过程中状态变化会很清晰,并且熔化时温度不变的现象也会很明显。