历史必修一专题四 现代中国的政治建设和祖国统一

- 格式:ppt

- 大小:665.50 KB

- 文档页数:19

专题四现代中国的政治建设与祖国统一通史概要:本专题主要讲述新中国成立以后的50多年来,中国政治建设的基本历程和争取祖国统一的基本方略和实践。

中华人民共和国的成立,开创了中国历史的新纪元,奠定了中国政治建设的基石。

而新中国成立以来的历史,是政治建设从起步、发展、遭受重大挫折,到十一届三中全会后政治建设不断发展和健全的过程。

具体可分为三个阶段:一、新中国成立到“文化大革命”爆发前,中国政治建设取得初步发展;二、在“文化大革命”中,中国政治建设被严重破坏,政治建设的历程完全中断;三、十一届三中全会以后,中国政治改革和建设逐步进入制度化、程序化的发展轨道,确立起依法治国、建设社会主义法治国家的基本目标。

与政治建设发展的同时,中国政府在完成统一大业的历程中不断取得阶段性成果。

一新中国的民主政治建设课标要求:概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识中国社会主义民主政治的特色。

教学目标:(1)、知识与能力:①、识记:七届二中全会;中国人民政治协商会议;新中国的首都、国旗、国歌;开国大典;第一届全国人民代表大会召开;“长期共存,互相监督”方针;5个民族区域自治区。

②、理解:中央人民政府的组成;中华人民共和国成立的历史意义;《中华人民共和国宪法》;共产党领导的多党合作和政治协商制度;民族区域自治制度。

(2)、过程与方法:教师应注重启发式教学,可事先拟好专题,自由组合并设计具有针对性、启发性的问题,引导学生主动探究,在课堂上引导学生主动发表意见,并对学生在探究过程中的表现予以及时而恰当的评价。

选取优秀影片片段或有代表性的图片等各类资料,运用多媒体手段再现历史画面,增强感性认识。

(3)、情感态度与价值观:通过对中华人民共和国成立的史实学习,初步理解中华人民共和国是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权,是中国历史上不曾有过的国家政权。

高一历史必修1 现代中国的政治建设与祖国统一单元知识概要本单元贯穿两条线索:现代中国的民主政治建设;祖国的统一大业。

内容承上启下,讲述了在经历了近代屈辱历史后,中国共产党在政治建设、祖国统一大业方面艰难探索的历程,为中华民族的再度崛起奠定了政治基础。

应重点把握人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度三项基本政治制度,认识民主政治的特色,了解民主政治建设的艰巨性、曲折性以及所取得的重要成就,掌握“一国两制”的提出和实践。

中华人民共和国成立后,中国共产党领导全国人民经过不懈的努力,建立并不断完善人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等,形成了具有中国特色的民主政治。

但是,我国的民主政治建设道路也有曲折,“文化大革命”使民主法制遭到践踏。

中共十一届三中全会以来,党和人民吸取了历史的经验教训,加快民主法制建设的步伐,形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色社会主义法律体系,初步实现了在政治生活、经济生活和社会文化生活等方面有法可依的局面,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了重要基础,取得举世瞩目的成就。

祖国统一始终是中国人民的共同愿望。

中国政府以邓小平“一国两制”伟大构想为指南,使香港、澳门顺利回归祖国,是祖国统一大业进程中的重要里程碑。

在和平统一和“一国两制”的方针下,促进了海峡两岸的和缓与交流,坚决阻止任何制造分裂祖国的图谋,为尽早解决台湾问题,完成祖国统一大业,实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

第20课新中国的民主政治建设教学目标1、知识与能力目标(1)知识目标:使学生了解或掌握中国人民政治协商会议的召开;“共同纲领”;新中国的首都、国旗、国歌, 中华人民共和国成立的概况,政协的作用和职能、民主派参政的主要任务,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;第一届全国人民代表大会召开,第一部《中华人民共和国宪法》的诞生,人民代表大会制度;处理少数民族的基本原则,民族区域自治制度。

专题四现代中国的政治建设与祖国统一现代中国:1949——1956 过渡时期(新民主主义社会─→社会主义社会)1956——1966 十年探索时期1966——1976 文革时期1978——社会主义建设新时期一、基石——新中国成立1、准备:中国人民政治协商会议的召开1949年9月大会通过《共同纲领》,规定国家性质为人民民主国家,起了临时宪法的作用。

政治协商会议代行了全国人民代表大会的职能。

2、成立的意义:(1)改变中国人民地位:推翻三座大山,当家作主。

(2)改变中国历史进程:双半社会—新民主主义社会—社会主义社会(3)改变世界政治力量对比。

二、措施——三大制度1、人民代表大会制——根本政治制度确立:1954年9月第一届全国人民代表大会通过《中华人民共和国宪法》(简称“五四宪法”)五四宪法——中国第一部社会主义类型的宪法特点:人民民主原则社会主义原则意义:开创中国人民民主的新阶段。

2、中共领导的多党合作和政治协商制度(1)初步建立:1949年政治协商会议(2)正式建立:1954年第一届全国人大召开。

政治协商会议结束代行全国人大职能,作为人民民主统一战线继续存在。

(3)发展:1956年,提出“长期共存,互相监督”的八字方针。

主要职能:政治协商,民主监督。

3、民族区域自治制度(1)初步建立:1949年政治协商会议(2)正式建立:1954年宪法(3)概况:内蒙古(1947年)、新疆、广西、宁夏、西藏(1965年)(4)意义:满足了少数民族当家做主的愿望,促进了民族地区的发展,保证了祖国的统一和民族团结。

专题四现代中国的政治建设与祖国统一一、十年探索时期(1956——1966年)1956年中共八大指出社会主要矛盾的变化:从资产阶级和无产阶级的矛盾变为先进的社会制度和落后的生产力之间的矛盾二、文革时期(1966——1976年)践踏民主法制1、文革原因:(1)左倾错误发展到以阶级斗争为纲——根本原因(2)林彪、江青利用、助长了毛泽东的错误。

专题四现代中国的政治建设与祖国统一专题学习总结网络构建•整体架构 -----------------------------------------------知识总結・JB纳整合 -------线索梳理中国社会主义民主政治建设的发展历程1. 初步奠基(1949〜1954年)1949年中国人民政治协商会议的召开,初步建立了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

这是我国社会主义民主制度的一大特色,是我国政治生活中发扬社会主义民主政治的一大特色,也是我国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。

2. 基本形成(1954〜1957年)第一届全国人大的召开和《中华人民共和国宪法》的颁布,标志着中国政治体制的基本形成。

这一时期确立了人民代表大会制度为我国的根本政治制度,中国人民政治协商会议代行全国人大的职权结束。

1956年,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针,中国共产党领导的多党合作和政治协商制度进入一个新阶段。

民族区域自治制度在1954年宪法里有了更明确的规定,成为我国一项基本的政治制度。

3. 严重破坏(1957〜1976年)这一时期,由于“左”倾错误的干扰,尤其是1966-1976年“文化大革命”十年间,民主党派人士遭迫害,司法部门瘫痪,人民代表大会制度和政治协商制度遭破坏,民主与法制遭到严重践踏。

4. 发展完善(1976年至今)中共十一届三中全会以来,中共中央拨乱反正,平反冤假错案,进行政治体制改革,颁布各项法律法规,加强基层民主选举等,使中国的民主政治建设进入了一个新阶段。

\|重点突破归类比较国家领导体制治法》颁布新中国三大政治制度的建构与新时期的发展表大会制度和荣辱与共"的方针共和国民族区域自经济建设对工商业进行社会主义改造,建立各种经济成分并存,合理调整工商业社会主义国营经济方针。

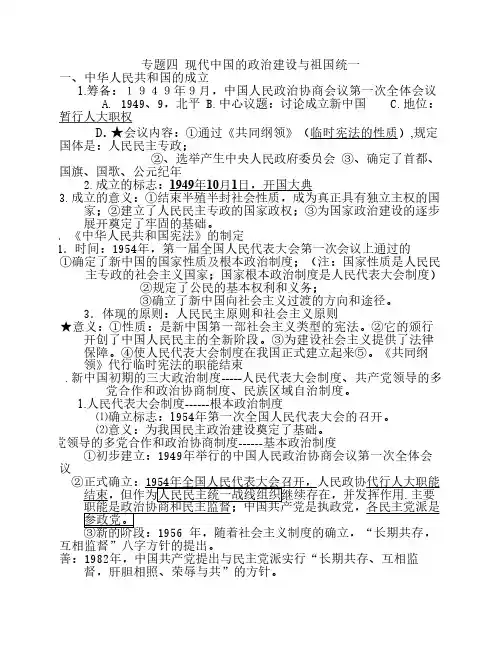

专题四 现代中国的政治建设与祖国统一一、中华人民共和国的成立1.筹备:1949年9月,中国人民政治协商会议第一次全体会议A. 1949、9,北平B.中心议题:讨论成立新中国C.地位:暂行人大职权D.★会议内容:①通过《共同纲领》(临时宪法的性质),规定国体是:人民民主专政;②、选举产生中央人民政府委员会③、确定了首都、国旗、国歌、公元纪年2.成立的标志:1949年10月1日,开国大典3.成立的意义:①结束半殖半封社会性质,成为真正具有独立主权的国家;②建立了人民民主专政的国家政权;③为国家政治建设的逐步展开奠定了牢固的基础。

二.《中华人民共和国宪法》的制定1.时间:1954年,第一届全国人民代表大会第一次会议上通过的内容:①确定了新中国的国家性质及根本政治制度;(注:国家性质是人民民主专政的社会主义国家;国家根本政治制度是人民代表大会制度)②规定了公民的基本权利和义务;③确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径。

3.体现的原则:人民民主原则和社会主义原则4.★意义:①性质:是新中国第一部社会主义类型的宪法。

②它的颁行开创了中国人民民主的全新阶段。

③为建设社会主义提供了法律保障。

④使人民代表大会制度在我国正式建立起来⑤。

《共同纲领》代行临时宪法的职能结束三 .新中国初期的三大政治制度-----人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度。

1.人民代表大会制度------根本政治制度⑴确立标志:1954年第一次全国人民代表大会的召开。

⑵意义:为我国民主政治建设奠定了基础。

⒉共产党领导的多党合作和政治协商制度------基本政治制度①初步建立:1949年举行的中国人民政治协商会议第一次全体会议②正式确立:1954年全国人民代表大会召开,人民政协代行人大职能结束,但作为人民民主统一战线组织继续存在,并发挥作用. 主要职能是政治协商和民主监督;中国共产党是执政党,各民主党派是互相监督”八字方针的提出。

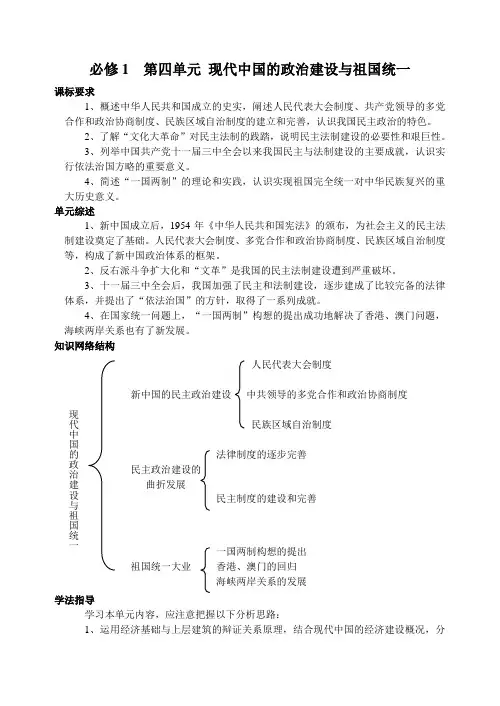

必修1 第四单元 现代中国的政治建设与祖国统一课标要求1、概述中华人民共和国成立的史实,阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

2、了解“文化大革命”对民主法制的践踏,说明民主法制建设的必要性和艰巨性。

3、列举中国共产党十一届三中全会以来我国民主与法制建设的主要成就,认识实行依法治国方略的重要意义。

4、简述“一国两制”的理论和实践,认识实现祖国完全统一对中华民族复兴的重大历史意义。

单元综述1、新中国成立后,1954年《中华人民共和国宪法》的颁布,为社会主义的民主法制建设奠定了基础。

人民代表大会制度、多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度等,构成了新中国政治体系的框架。

2、反右派斗争扩大化和“文革”是我国的民主法制建设遭到严重破坏。

3、十一届三中全会后,我国加强了民主和法制建设,逐步建成了比较完备的法律体系,并提出了“依法治国”的方针,取得了一系列成就。

4、在国家统一问题上,“一国两制”构想的提出成功地解决了香港、澳门问题,海峡两岸关系也有了新发展。

知识网络结构学法指导学习本单元内容,应注意把握以下分析思路:1、运用经济基础与上层建筑的辩证关系原理,结合现代中国的经济建设概况,分析理解中国政治建设的探索、曲折和成就,认识到民主法制建设的必要性和艰巨性,认识到“依法治国”方略的深远意义。

2、结合人民代表大会制度、中共领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、“一国两制”等具体政治制度的内容、特点,与西方的民主制度进行比较,认识到中国特色的政治制度是中国特色的社会主义的重要组成部分,体现了社会主义制度的优越性。

3、注意与现实时政热点问题相联系,认识中国特色民主制度的特点。

4、注意归纳台湾问题的来龙去脉,结合2005年3月十届人大三次会议审议通过的《反分裂国家法》,认识其反对“台独”分裂,维护国家统一的坚定性和权威性。

基础知识梳理一、新中国的民主政治建设1、人民政协召开和新中国诞生2、人民代表大会制度的创立(1)创立:第一届全国人民代表大会的召开(2)巩固和发展:年二届人大和年三届人大的召开,人民代表大会制度不断得到巩固和发展。

专题四现代中国的政治建设与祖国统一1、新中国初期的民主政治建设了解中华人民共和国的成立并理解其意义成立:1949年10月1日开国大典。

意义:中华人民共和国的成立,开启了中华民族发展的新纪元。

中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,结束了几千年封建专制统治的历史。

中国人民从此站立起来,成为国家的主人。

新中国的成立,标志着半殖民地半封建社会已经结束,中国从此走上了独立、统一的道路,进入了由新民主主义向社会主义过渡的新时期。

新中国的成立,是继俄国十月革命和世界反法西斯战争胜利之后世界历史上最重大的事件。

了解第一部社会主义类型的宪法1954年9月第一届全国人民代表大会制定了《中华人民共和国宪法》。

它体现了人民民主和社会主义两大原则,这是新中国第一部社会主义类型的宪法,是中国人民革命斗争和建设经验的总结,是建设社会主义的法律保证。

理解人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度人民代表大会制度:是我国的根本政治制度,体现了社会主义制度的优越性和社会主义民主的广泛性。

中共领导的多党合作和政治协商制度:是人民民主统一战线组织;人民政协的主要职能是政治协商和民主监督;社会主义改造完成后,中国共产党提出与民主党派实行“长期共存,互相监督”的方针。

民族区域自治制度:新中国成立后,中国共产党和人民政府实行“民族平等、民族团结和各民族共同繁荣”的原则。

明确规定,在“各少数民族聚居的地区,应实行民族的区域自治”。

民族区域自治就成为我国的一项基本国策和基本政治制度。

意义:是各民族平等联合,团结、共同建设社会主义的最恰当的的制度,它满足了少数民族当家作主的愿望,对实现民族平等,保证祖国统一和民族团结,调动各族人民建设中国特色的社会主义的积极性,产生深远的影响。

五个省级自治区:内蒙古自治区1947年;新疆维吾尔自治区;广西壮族自治区;宁夏回族自治区、西藏自治区1965年。

专题四现代中国的政治建设与祖国统一第一节新中国初期的政治建设一、政治建设的前提:中华人民共和国成立1.历史条件(1)政治上:人民解放战争的胜利发展国民政府的统治被推翻、(2)思想路线上:七届二中全会召开(党的工作重心从乡村转移到城市)。

(3)组织上:中国人民政治协商会议第一届全体会议召开。

会议内容:①会议通过了《共同纲领》(新民主主义性质宪法;临时宪法性质)②选举了中央人民政府委员会,毛泽东当选为中央人民政府主席③国旗国歌首都,公元纪年2.成立:1949年10月1日,中华人民共和国成立。

3.意义(1)结束了帝国主义、官僚主义、封建主义的压迫,使半殖民地半封建的中国成为真正具有独立主权的国家。

(2)新中国是一个以工人阶级为领导、工农联盟为基础的人民民主政权。

(3)标志着新民主主义革命的胜利,为国家政治建设的逐步开展奠定了牢固的基石,中国历史从此进入一个新纪元,中国社会进入向社会主义过渡的新时期。

二、新中国三大政治制度1.人民代表大会制度(1)条件:地方各级人民代表大会的召开为其奠定了法律基础和组织基础。

(2)召开:1954年9月,在北京隆重举行。

(3)成果:通过了《中华人民共和国宪法》。

①内容:确立了新中国的国家性质和根本政治制度;规定了公民的基本权利和义务;确立了新中国向社会主义过渡的方向和途径。

②原则:体现了人民民主原则和社会主义原则。

③性质:新中国第一部社会主义类型的宪法。

④意义:开创了中国人民民主的全新阶段。

(4)意义:标志着人民代表大会制度在全国范围内建立起来了。

2.中国共产党领导的多党合作和政治协商制度(1)初步形成:1949年中国人民政治协商会议的召开。

(2)职能转变:第一届全国人大召开后,政协会议代行全国人大职权的任务宣告结束,职能转为政治协商民主监督。

(3)新的阶段:①1954年12月,人民政协第二届全国委员会第一次会议的召开标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度成为国家的一项基本政治制度。

高考历史复习专题现代中国政治建设与祖国统一对于历史这门科目,很多学生都会感到头疼,尤其是历史复习,更是让人倍感困扰。

而高考历史考试的难点在于能否理清脉络,把握主干,并将知识点有机地联系起来。

今天,我们来谈一谈高考历史复习专题——现代中国政治建设与祖国统一。

一、民主改革和社会主义建设中国新民主主义革命胜利后,进入到统一战线和民主改革阶段。

1949年中华人民共和国成立后,先后进行了土地改革、镇压反革命、三反五反等运动,到1953年进行的思想改造运动,这些都为新中国的发展打下了坚实的基础。

中国社会主义建设开始于1950年代末期,毛泽东提出了“工业化、农业机械化、科学技术和文化教育现代化”的目标,实行“大跃进”等措施,但带来的后果是不堪设想的,直到1960年代末期才逐渐恢复正常。

二、十年动乱文化大革命是中国历史上一段十分黑暗的历史,可谓短短的十年动乱。

1966年至1976年,中国经历了政治风暴,这场运动的几个阶段有:二月逆流、五.一六事变、暴动组织开头、无产阶级大联合、大串联、四人帮统治等。

文化大革命给中国带来了极大的伤害,70亿人民币的经济损失和逾百万死亡的伤亡数字,毛泽东抱怨流芳千古的文化大革命成了一场巨大的灾难,甚至是一场“阴谋论式的疯狂”。

三、改革开放改革开放是1978年在党的十一届三中全会上提出的,是中国的新一轮历史变革。

此次改革的目标是建设中国特色社会主义,即以经济建设为中心,同时推进政治、文化事业的改革。

改革开放以后,中国开始发生巨大的转变,国有企业开始慢慢走出重围,市场经济逐渐发展,个体经济得以发展。

此外,还出现了很多科技创新的行业,经济的效益开始显现出来。

四、祖国统一祖国统一是中国人民的共同心愿。

1949年以后,台湾与大陆的关系一直处于紧张状态。

1979年,两岸关系得到了缓和,双方签订了“"两岸关系冻结”协议。

1987年,大陆允许从台湾往返旅游,两岸关系逐渐改善。

经过多次协商,两岸关系已经显现出明显的改善趋势,成为推动协商与发展的强劲驱动力。

专题四现代中国的政治建设与祖国统一一、现代中国政治建设新中国建立初期的重大外交活动与成就新中国成立七届二中全会:1949年月,河北平山县。

1.工作重心:2.工作中心:3.基本政策:4.总任务:中国人民政治协商会议第一届全体会议:1949年月,(地点)。

1.确定国名:2.通过文件:3.确定国体:4.组成政府中华人民共和国成立的意义1.2.3.三大政治制度人民代表大会制度:法律基础:组织基础:确立:《中华人民共和国宪法》内容:原则:性质:意义:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度成为国家的一项,中国共产党提出与民主党派实行“”的方针。

民族区域自治制度:1954年《》正式确定是新中国的一项基本政治制度。

政治建设的曲折三大改造:中共八大:1956年月,(地点)。

1.2.3.4.十年“文革”原因:(主要原因)(导火索)标志:过程:1.2.3.4.性质:转折十一届三中全会:思想路线:政治路线:组织路线:改革开放:发展1.领导体制改革:强调必须解决党和国家2.1982年宪法:成为中国在历史新时期3.依法治国战略:1997年9月提出了依法治国、建设社会主义法治国家的历史任务。

年3月全国正式把这一治国方略以国家根本大法的形式确定下来。

一个以为核心的有中国特色社会主义的法律体系框架基本形成。

二、“一国两制”构想背景:含义:过程:1.1979年,《》。

2.1981年,《》。

3.20世纪80年代初,邓小平提出“一国两制”。

4.1984年,实践香港条件:1.2.3.4.过程:1.1982年9月,2.1984年12月,3.1990年,4.1997年澳门条件:过程:1.1987年4月,2.1999年12月20日,意义1.标志着在中国国土上彻底结束了的占领,开创了香港、澳门和祖国内地共同发展的新纪元。

2.3.台湾问题缓和表现4.5.6.7.阻碍因素1.2.。