DNA分子的结构 讲课稿

- 格式:ppt

- 大小:724.00 KB

- 文档页数:16

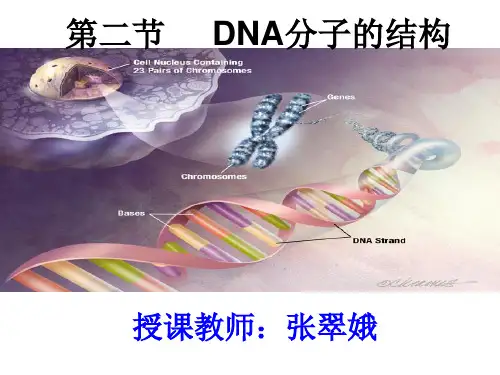

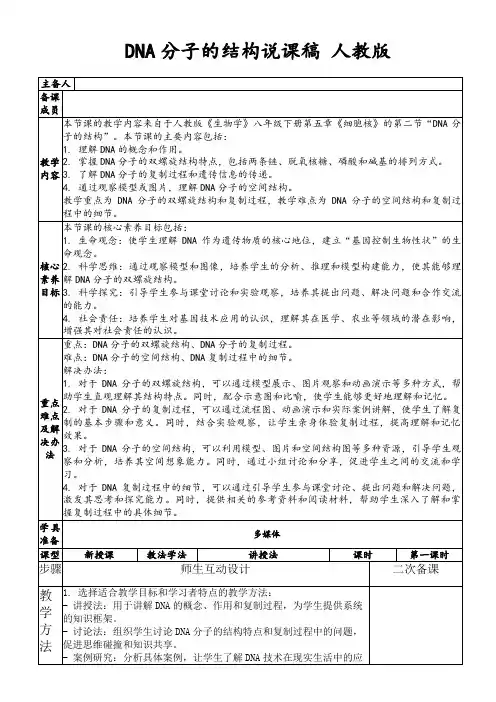

第二节《DNA分子的结构》说课稿各位评委、老师:大家好,我今天说课的题目是高中生物必修2第三章第二节《DNA分子的结构》这部分内容,接下来我就从以下几个方面来说说这一节课。

一、设计思路本节课以新课程教学理念为指导,利用已有的生物学基础知识、科学家对DNA 分子结构的探索成果与现代化的多媒体教学手段相结合,通过探究性教学,充分调动学生学习生物的积极性、主动性和创造性,使学生能以多种方式、多种途径主动地参与到学习中来,引导学生发现问题,解决问题,构建DNA分子结构模型,实现对学生的科学思维方法和探究方法的培养,从而提高学生生物科学素质的目标。

二、教材分析《DNA分子的结构》这一部分内容也是第三章的重点内容之一。

它既是对前面已学习的孟德尔遗传定律和减数分裂知识进一步的深化理解,也是整个遗传的基础。

它与前面所学的有关《核酸》和《细胞的增殖》的知识相联系,同时也是学习《DNA的复制》、《基因的表达》、《基因突变》等生物的遗传和变异理论和选修中《基因工程》的基础。

这一部分内容几乎是每年高考都有所涉及,所以学习好这一节显得很有重要。

通过科学的有效的学习,不但可以理解本节知识点还可以进一步加深高二学生对后面各章节知识的学习和理解奠定了基础。

本节内容在结构体系上体现了人们对科学观念的认识过程和方法,是进行探究式教学的极佳素材。

在教学中,通过发挥教师的引导作用,优化课堂结构,妙用科学史实例,把知识的传授过程优化成一个科学的探究过程,让学生在探究中学习科学研究的方法,从而渗透科学方法教育。

三、学情分析(1)学生已经掌握核酸的元素组成,认识了有丝分裂、减数分裂和受精作用等生物学基础,掌握了生物的生殖过程、染色体的化学组成等相关知识,懂得DNA是主要的遗传物质,这为新知识的学习奠定了认知基础。

(2 )高中学生具备了一定的认知能力,思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步建立,但还很不完善,他们的心智还不能有效控制其行为冲动,对事物的探究有激情,但往往对探究的目的性及过程,结论的形成缺乏理性的思考,所以教师在学生探究的过程中要进行适当的引导。

《DNA 分子的结构》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《DNA 分子的结构》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程、板书设计这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析“DNA 分子的结构”是高中生物必修2《遗传与进化》中的重要内容。

这部分知识不仅是对细胞分裂、遗传规律等内容的深入理解的基础,也为后续学习基因的表达、基因突变等知识奠定了重要的基石。

教材首先通过介绍 DNA 双螺旋结构模型的构建历程,让学生体会科学家们的探索精神和科学方法。

然后详细阐述了 DNA 分子的结构特点,包括双螺旋结构、碱基互补配对原则等。

教材内容编排逻辑清晰,有利于学生逐步深入地理解 DNA 分子的结构。

二、学情分析学生在之前的学习中已经了解了细胞的基本结构、细胞分裂以及遗传物质的相关知识,对 DNA 有了一定的感性认识。

但对于 DNA 分子的具体结构以及其特点的理解还相对较为抽象。

此外,高中学生具备了一定的逻辑思维能力和抽象思维能力,但在空间想象力方面可能还存在一定的不足。

1、知识目标(1)概述 DNA 分子结构的主要特点。

(2)理解碱基互补配对原则。

2、能力目标(1)通过制作 DNA 双螺旋结构模型,培养学生的动手能力和空间想象力。

(2)通过对 DNA 结构的分析和讨论,培养学生的逻辑思维能力和语言表达能力。

3、情感目标(1)体验科学家的探索精神,培养学生的科学态度和合作精神。

(2)认识到 DNA 结构的稳定性、多样性和特异性,体会生命的神奇和美丽。

四、教学重难点1、教学重点(1)DNA 分子的结构特点,包括双螺旋结构、碱基互补配对原则等。

(2)制作 DNA 双螺旋结构模型。

(1)DNA 分子结构的特点及相关计算。

(2)DNA 分子结构的稳定性、多样性和特异性的理解。

五、教法与学法1、教法(1)直观演示法:通过多媒体展示 DNA 分子的结构模型、动画等,让学生直观地感受 DNA 分子的结构特点。

《DNA分子的结构》说课稿各位老师各位同学大家下午好,我今天说课的题目是《DNA分子的结构》,我将从以下六个方面来说课。

教材分析,《DNA分子的结构》是人教版高中生物必修Ⅱ第三章第二节的内容,它由DNA双螺旋结构模型的构建、DNA分子的结构特点以及制作DNA双螺旋结构模型三部分内容构成,其中有关碱基的计算是个难点,放到第二课时讲解。

本节内容在教材中起着承前启后的作用,它既是对前面已学习的孟德尔遗传定律等进一步的深化理解,也是学习后面《DNA的复制》等生物的遗传和变异理论的基础,所以本节内容非常重要,在结构体系上体现了人们对科学观念的认识过程和方法,是进行探究式教学的极佳素材。

新课标教材采取讲故事的形式,以科学家沃森、克里克的研究历程为主线,分析多位科学家的研究成果,如富兰克林对DNA衍射图谱的精确计算,查哥夫对碱基的定量分析等,逐步呈现DNA双螺旋结构模型的特点,再简要概述了DNA 分子的结构特点,最后设置实验让学生动手尝试构建模型。

但心理学家分析学生动手动脑试听结合,学习效果最佳,因此我对教材的处理是:科学史教学,以DNA分子结构的探究历程为主线,引导学生扮演科学家分析资料总结DNA结构特点的同时动手构建模型,不仅能理解DNA的结构特点,还能感悟科学探究的精神,从而在情感、能力等多方面得到启示。

学情分析:(1)本教材面向的是高一学生,学生在必修1时学过核酸,懂得DNA是主要的遗传物质,且通过媒体了解有关DNA结构的新闻资料,这为本节学习奠定了认知基础。

(2 )高一学生具备一定的动手能力,大部分学生喜欢自己动手操作,(3)对事物的探究有激情,充满好奇心和求知欲,但往往缺乏理性的思考。

这决定了教师要进行引导式教学。

教学目标:高中生物新课程标准要求学生能制作DNA双螺旋结构模型,概述DNA的结构特点,基于此我结合本教材的内容结构分析和高一学生的认知结构及其心理特征,确定了本节课的教学目标和重难点:其中知识目标属于理解层次,能力目标情感目标都体现了新课程标准的要求。

第二节《DNA分子的结构》说课稿各位评委、老师:大家好,我今天说课的题目是高中生物必修2第三章第二节《DNA分子的结构》这部分内容,接下来我就从以下几个方面来说说这一节课。

一、教材分析DNA分子的结构编写在高中人教版必修二的第三章第二节。

它在教材中起着承前启后的作用,一方面它是在讲完DNA是主要的遗传物质这一内容的基础上完成的,通过它的学习可以加深学生对遗传物质的认识,使学生更加了解为什么DNA是主要的遗传物质;另一方面它又为后面基因的表达、生物的变异和进化的学习进行了必要的知识铺垫,所以说DNA分子的结构是高中生物教学的重要内容之一。

二、学情分析1、学生已经掌握核酸的元素组成,认识了有丝分裂、减数分裂和受精作用等生物学基础,掌握了生物的生殖过程、染色体的化学组成等相关知识,懂得DNA是主要的遗传物质,这为新知识的学习奠定了认知基础。

2、高中学生具备了一定的认知能力,思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步建立,但还很不完善,对事物的探究有激情,但往往对探究的目的性及过程,结论的形成缺乏理性的思考,所以教师在学生探究的过程中要进行适当的引导。

三、教学目标1、知识目标:(1)制作DNA分子双螺旋结构模型。

(2)理解DNA分子结构的主要特点。

2、能力目标:培养学生观察能力、分析理解能力和动手能力。

3、德育目标:激发学生学科学、用科学、爱科学的求知欲。

教学重点和难点:1制作DNA分子双螺旋结构模型。

2、DNA分子结构的主要特点。

突破重难点的教学方法通过已知知识的复习,引导学生探究DNA分子的结构,幷结合多媒体和资料分析,让学生构建出DNA分子结构的模型,在观察分析的基础上得出DNA 分析的结构特点。

四、教法与学法1、教法:探究法和模型构建法。

针对制定的教学目标和学生已有的知识,采用探究式的教学模式,并借助多媒体,以及几位科学家对DNA分子结构的探索经验和成果的介绍,使学生体验科学史,充分发挥学生学习的主体性。

DNA分子的结构说课稿DNA分子的结构说课稿一、教材分析本节内容在教材中起着承前启后的作用,是高中生物课程重要内容之一。

一方面,本节内容是前一节《DNA是主要的遗传物质》的深化和拓展,使学生从分子水平上进一步认识基因的本质;另一方面,此节课又为后面DNA的复制、基因的表达、生物的变异等内容的学习进行了必要的知识铺垫。

本节内容在知识方面并不难,也不多,如何挖掘教材内涵促进学生能力提高和态度培养是本节课的关键。

与原教材比较,新教材最大的变化是:没有直接讲述DNA分子的结构特点,而是首先采取讲故事的形式,以沃森、克里克的研究历程为主线,逐步呈现DNA双螺旋结构模型的特点。

这样使学生不仅能自然的了解到DNA双螺旋结构的主要特点,还能感悟科学家锲而不舍的科学精神,从而在情感方面得到启示。

二、学情分析学生在高一学过DNA的相关知识,对DNA的结构有一定的了解,但学生只是停留在表浅的记忆中,对于DNA的构建原理、构建历史、空间结构并不是很清楚。

因此,激发学生学习兴趣,充分发挥学生的主动性,引导学生积极参与课堂学习,拓展学生知识是本节内容的重点。

三、教学目标:(1)知识与技能:1.识记构成DNA分子的基本组成单位2.了解DNA双螺旋结构模型的构建历程3.概述DNA分子结构的主要特点(2)过程与方法:1.通过学习DNA双螺旋结构模型建立的科学史,提高学生文字分析和阅读理解能力;2.通过学生参与制作DNA双螺旋结构模型,进一步加深对DNA 结构分子模型的理解。

(3)情感态度价值观:1.通过DNA结构模型建立的科学史,认同人类对事物的认识是不断深化、不断完善的过程;2.通过学生主动参与课堂,促进学生积极的学习态度,勉励学生在学习的过程中不断进取。

四.教学重难点:重点:1.DNA分子结构的主要特点;2.构成DNA多样性的原理;难点: DNA分子双螺旋结构模型的制作五.教学过程1.新闻导入,引发思考本课以新闻资料“美国军方击毙本·拉登”为材料,向学生提出问题:本拉登的替身很多,为什么这一次美国军方确定击毙的是真生正的本·拉登?待学生们回答“是通过DNA检测得到”的基础上,进一步提出问题:为什么DNA检测能确定一个人的身份?继而引出本课的教学内容——DNA分子的结构。

DNA分子的结构说课稿一、说教材1、教材的地位及作用:《DNA是主要的遗传物质》是高中人教版生物《遗传与进化》必修2模块中第3章第2节内容,本节课是第一课时。

课程标准中与此内容的有关要求是:概述DNA分子的结构,属于理解水平。

它在教材中起着承前启后的作用,一方面,本节内容是从分子水平上进一步认识基因的本质,是在前两章的基础上完成的;另一方面,又为后面基因的表达、生物的变异和进化进行了必要的知识铺垫。

所以说《DNA分子结构》是高中生物重要内容之一。

2、教学目标:新课标强调知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观三个角度的有机结合,本着这样的认识,再结合本节课的教学内容、学生已有的基础知识和认知能力,创立如下教学目标:(1)知识目标:概述DNA分子结构的主要特点。

(2)能力目标:体验模型建构的科学研究方法;根据碱基配对原则,推算DNA 分子的碱基比例,学会用数学语言描述生命现象。

(3)情感态度与价值观:认识到与人合作的在科学研究中的重要性,讨论技术的进步在探索遗传物质奥秘中的重要作用;认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程。

3、教学重点和难点:本节课教学的重点和难点都是:DNA分子结构的主要特点。

二、说教法:1、讨论法:就是要教师根据教学内容设置问题、创设情境、组织协作学习、展开讨论和交流,让学生畅所欲言、各抒已见,通过师与生、生与生之间的“会话”,自己得出结论,从而使学生在原有的基础上有所提高、有所发展,不断体验成功的喜悦。

本节课中,通过对沃森和克里克建构DNA模型的小故事的阅读,组织学生思考与讨论,在学习相关知识的基础上,对学生进行情感态度和价值观的教育。

2、媒体辅助直观感知法。

由于DNA是一种微观结构,而且是一种立体结构,学生缺乏这方面的感性认识,教师可以借助多媒体的辅助,展示DNA的空间结构,使学生通过直观感知来深入理解这一知识。

三、说学法:1、自主、合作探究法。

建构主义理论认为:学习是学习者在一定情境下,借助学习资源,通过教师及学习伙伴间的交流、对话讨论,运用意义建构的方式获得的。

《DNA的结构》说课稿第一篇:《DNA的结构》说课稿《DNA的结构》说课稿一、教材分析《DNA的结构》是高中新课程(人教版)生物必修二的第3章第2节。

本节是在必修一及前几章学习的基础上,从分子水平上认识DNA的本质,具体地说是从DNA的物质基础、分子结构、复制功能以及在生物遗传中的作用等方面来认识DNA。

从而再具体学习DNA 分子双螺旋结构的主要特点及其构建。

新课标教材的内容与原教材比较,最大的变化是:没有直接讲述DNA分子的结构特点,而是在讲述DNA分子的结构特点之前,采取讲故事的形式,以科学家沃森、克里克的研究历程为主线,逐步呈现DNA双螺旋结构模型的特点。

最后通过学生动手尝试构建DNA双螺旋结构模型,加深对DNA分子结构特点的理解。

通过阅读DNA双螺旋结构模型构建的故事,使学生不仅能自然的了解到DNA双螺旋结构的主要特点,还能感悟科学家锲而不舍的精神,以及善于利用前人的成果和与他人合作的品质,从而在情感、能力等多方面得到启示。

二、学情分析高中阶段学生的思维水平、学习能力已经发展到了较高阶段,大多数学生喜欢亲自动手操作,同时学生对DNA的有关知识有了一定的感悟,认识并具备一定的数学、物理和化学知识,但又面临学生对实验方法不了解,动手能力不强,缺乏认真求实的科学态度和坚持不懈的科学精神等现状。

四、核心素养1.认识DNA分子结构的主要特点,2.制作DNA分子双螺旋结构模型,3.讨论DNA双螺旋结构模型的构建历程,认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程。

五、教学重难点1.重点DNA分子的结构特点。

2.难点DNA 分子中碱基对的连接方式一定是A和T配对,G和C配对。

六、突破重难点的教学方法1、DNA的碱基互补配对的探究过程的突破方法:在研究碱基互补配对之前,告诉学生嘌呤和嘧啶的大小是不同的,降低探究的难度。

探究时间充分,让学生积极思考各种配对的可能,并且描述自己的想法,让学生深刻体会沃森和克里克面对的困难,最后通过打出哥查夫的研究数据让学生通过数据获取有用信息,最终得出碱基配对是A与T配对,C与G配对。

《DNA分子的结构》说课稿《《DNA分子的结构》说课稿》这是优秀的教学设计文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!作业内容《DNA分子的结构》说课稿大家好,我说课的题目是《DNA分子的结构》。

接下来,我将从教材分析,学情分析,教学方法,教学过程,板书设计等几个方面加以说明。

一、合理的教材分析是上好一堂课的前提,首先,我来谈一谈对教材的理解。

本节课选自人教版生物必修2第3章第2节的内容,课程标准对本节课的要求是:概述DNA分子结构的主要特点。

要达到这一要求,学生要以已学的DNA的化学组成知识为基础,理解DNA分子的空间结构,自主完成DNA分子结构模型的构建。

本节内容在教材中起着承前启后的作用,是高中生物课程重要内容之一。

一方面,本节内容是前一节课的深化和拓展,学生能从分子水平上进一步认识基因的本质;另一方面,本节课又为后面DNA的复制、基因的表达、生物的变异等内容的学习进行必要的知识铺垫。

二、教师不仅要对教材进行分析,还要对学生的情况有清晰明了的掌握,这样才能做到因材施教,有的放矢,接下来我将对学情进行分析。

学生已经掌握核酸的元素组成,认识了有丝分裂、减数分裂和受精作用等生物学基础,掌握了生物的生殖过程,懂得DNA是主要的遗传物质,这为新知识的学习奠定了认知基础。

而且高中学生具备了一定的认知能力,思维的目的性、连续性和逻辑性也已初步建立,但还很不完善,所以教师在学生探究的过程中要进行适当的启发引导。

三、根据新课程标准,教材特点和学生实际,我确定了如下核心素养:生命观念:概述DNA分子结构的主要特点;制作DNA分子双螺旋结构模型。

科学思维:在建构DNA双螺旋结构模型的过程中,提高分析问题的能力。

科学探究:在探究DNA双螺旋结构的过程中,提高动手能力。

社会责任:认同人类对遗传物质的认识是不断深化、不断完善的过程。

四、根据新课标要求与学情,我确定了如下的重难点:【重点】DNA分子结构的主要特点。

【难点】DNA分子双螺旋结构模型的建构过程。

《DNA分子的结构》说课稿枣阳一中阮翩翩各位领导、老师:大家好!我今天说课的内容是人教版高中生物教材必修2《遗传和进化》第三章第二节《DNA分子的结构》。

一、说教材1.教学内容分析DNA分子的双螺旋结构模型已经成为分子生物学的象征。

它不仅使我们清楚认识DNA分子,而且是学习DNA分子的复制、基因及其表达的基础;也是现代生物遗传学的基础。

因此,本节内容在教材中起着承前启后的作用,它既是对前面已学习的孟德尔遗传定律和减数分裂知识进一步的深化理解,也是学习后面《DNA 的复制》、《基因的表达》等生物的遗传和变异理论的基础。

所以说《DNA分子结构》是高中生物重要内容之一。

本节内容包括两个方面,第一,由沃森和克里克实验得出DNA分子的结构;第二,DNA双螺旋结构的特点。

基于以上对教材的分析,根据新课程的基本概念,我制定了以下教学目标。

2.教学目标(1)知识与技能:①认识DNA分子的结构——双螺旋结构;②总结DNA双螺旋结构模型的特点。

(2)过程和方法:①体验模型构建在科学研究中的过程;②解决模型构建过程中所遇到的问题并掌握相应的知识点。

(3)情感态度价值观:①激发学生学习生物的兴趣;②体验合作在科学研究中的重要性;③体会科学探索过程的艰辛和乐趣。

3、教学重难点(1)教学重点:DNA分子结构的主要特点和制作DNA分子双螺旋结构模型(2)教学难点:碱基互补配对原则的理解和应用二、说教法这节课的内容抽象,不易理解,根据教材的这种特点,我主要借助多媒体展示DNA的双螺旋模型进行教学,这样能使枯燥乏味的知识变得形象生动起来,便于突出重点,突破难点。

在教学方法的选择上,我主要采用了观察法,引导法,分析法,讨论法和模型构建等,优化课堂结构,开展以学生为主体教师为主导的主动探究学习过程。

三、说学法俗话说“授人与鱼,不如授人与渔也”,在指导学生学习方面,侧重于让学生通过观察、阅读、分组讨论等方式培养他们的自学能力和参与意识,实现由学会到会学过程的转变,以提高生物科学素养。