血管破损,血小板粘附因子、聚集糖 蛋白Ⅱb/Ⅲa ,形成白色血栓

活化血小板, 释放活性物质 (ADP,ATP,PF4 等) ,促进血小板聚 集,增强血管收缩(TXA2,5-HT等 )

提供膜磷脂表面(PF3),提供凝血 反应介质

促使血块收缩(血栓收缩蛋白), 形成稳固血栓

凝血功能基础—凝血系统

该理论的主要观点是

体内凝血过程几乎都是由外源性凝血途径所启动。其后通过内在 的“截短的内在途径” 产生放大效应而产生大量的凝血酶,而内 源性凝血途径则在放大效应中发挥主要作用。

目前还认识到,凝血的启动、放大和扩佈过程是在细胞表面进行 的。其中,生理性凝血主要发生在血小板表面,而血管内凝血主 要发生在单核细胞表面,这就是Hoffman 提出的所谓“细胞基地 模式”。

继发凝血是凝血因子的功能,涉及到一系列凝血因子活化,它们 环环相扣,呈瀑布样的级联反应,最后使纤维蛋白原转化为纤维 蛋白,以交织成网状的结构将血小板牢牢锁住成坚固的血栓。

继发凝血过程十分复杂,上世纪60 年代MacFarland 等 人提出凝血瀑布学说,并将其划分为“内源性途径”和“ 外源性途径”,是当今凝血理论的经典学说。

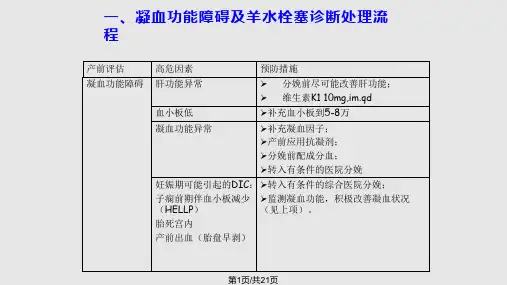

获得性凝血病的分类

稀释性凝血病 因血液被严重稀释而导致,主要由于严重失血而未补充足够的凝 血物质

功能性凝血病 因凝血物质功能受损而导致,主要见于合并低温和酸中毒的重症 病人

消耗性凝血病 因血液高凝而引发,主要见于特殊组织损伤或炎症反应性疾病

稀释性凝血病

在严重失血的病人,如果仅给予普通液体和红细胞复苏,而没有 给予足够的凝血物质,便可发生稀释性凝血病。

凝血障碍的表现取决于凝血物质缺乏的严重程度,并与相关检查 呈线性关系: ▲ 血小板﹤100×109,出血时间延长; ﹤30×109,出血时间将无限延长,并可发生自发性 出血; ▲ 凝血因子﹤正常30%,导致凝血时间延长