第一章 纳米科学技术导论

- 格式:pptx

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:23

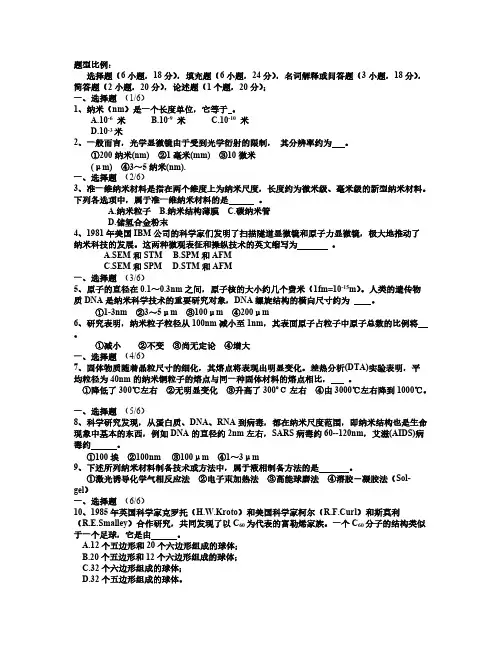

选择题(6小题,18分),填充题(6小题,24分),名词解释或问答题(3小题,18分),简答题(2小题,20分),论述题(1个题,20分);一、选择题 (1/6)1、纳米(nm )是一个长度单位,它等于 。

A.10-6 米B.10-9 米C.10-10 米D.10-3米2、一般而言,光学显微镜由于受到光学衍射的限制, 其分辨率约为 。

①200纳米(nm) ②1毫米(mm) ③10微米 (μm) ④3~5纳米(nm). 一、选择题 (2/6)3、准一维纳米材料是指在两个维度上为纳米尺度,长度约为微米级、毫米级的新型纳米材料。

下列各选项中,属于准一维纳米材料的是 。

A.纳米粒子 B.纳米结构薄膜 C.碳纳米管 D.储氢合金粉末 4、1981年美国IBM 公司的科学家们发明了扫描隧道显微镜和原子力显微镜,极大地推动了纳米科技的发展。

这两种微观表征和操纵技术的英文缩写为 。

A.SEM 和STM B.SPM 和AFM C.SEM 和SPM D.STM 和AFM 一、选择题 (3/6)5、原子的直径在0.1~0.3nm 之间,原子核的大小约几个费米(1fm=10-15m )。

人类的遗传物质DNA 是纳米科学技术的重要研究对象,DNA 螺旋结构的横向尺寸约为 。

①1-3nm ②3~5μm ③100μm ④200μm6、研究表明,纳米粒子粒径从100nm 减小至1nm ,其表面原子占粒子中原子总数的比例将 。

①减小 ②不变 ③尚无定论 ④增大一、选择题 (4/6)7、固体物质随着晶粒尺寸的细化,其熔点将表现出明显变化。

差热分析(DTA)实验表明,平均粒径为40nm 的纳米铜粒子的熔点与同一种固体材料的熔点相比, 。

①降低了300℃左右 ②无明显变化 ③升高了300ºС左右 ④由3000℃左右降到1000℃。

一、选择题 (5/6)8、科学研究发现,从蛋白质、DNA 、RNA 到病毒,都在纳米尺度范围,即纳米结构也是生命现象中基本的东西,例如DNA 的直径约2nm 左右,SARS 病毒约60--120nm ,艾滋(AIDS)病毒约 。

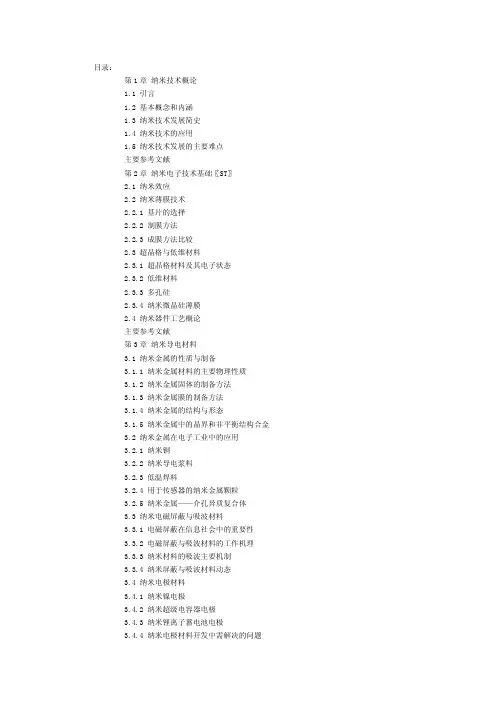

目录:第1章 纳米技术概论1.1 引言1.2 基本概念和内涵1.3 纳米技术发展简史1.4 纳米技术的应用1.5 纳米技术发展的主要难点主要参考文献第2章 纳米电子技术基础〖ST〗2.1 纳米效应2.2 纳米薄膜技术2.2.1 基片的选择2.2.2 制膜方法2.2.3 成膜方法比较2.3 超晶格与低维材料2.3.1 超晶格材料及其电子状态2.3.2 低维材料2.3.3 多孔硅2.3.4 纳米微晶硅薄膜2.4 纳米器件工艺概论主要参考文献第3章 纳米导电材料3.1 纳米金属的性质与制备3.1.1 纳米金属材料的主要物理性质3.1.2 纳米金属固体的制备方法3.1.3 纳米金属膜的制备方法3.1.4 纳米金属的结构与形态3.1.5 纳米金属中的晶界和非平衡结构合金3.2 纳米金属在电子工业中的应用3.2.1 纳米铜3.2.2 纳米导电浆料3.2.3 低温焊料3.2.4 用于传感器的纳米金属颗粒3.2.5 纳米金属——介孔异质复合体3.3 纳米电磁屏蔽与吸波材料3.3.1 电磁屏蔽在信息社会中的重要性3.3.2 电磁屏蔽与吸波材料的工作机理3.3.3 纳米材料的吸波主要机制3.3.4 纳米屏蔽与吸波材料动态3.4 纳米电极材料3.4.1 纳米镍电极3.4.2 纳米超级电容器电极3.4.3 纳米锂离子蓄电池电极3.4.4 纳米电极材料开发中需解决的问题3.5 纳米金属线与纳米同轴电缆3.5.1 纳米金属线及其合成方法3.5.2 纳米金属线的应用3.5.3 同轴纳米电缆主要参考文献第4章 纳米电子陶瓷4.1 电子陶瓷与纳米电子陶瓷4.1.1 电子陶瓷的发展4.1.2 纳米电子陶瓷的内涵及其分类4.1.3 纳米电子陶瓷的性能4.1.4 纳米电子陶瓷的发展4.2 纳米电子陶瓷的制备技术4.2.1 纳米电子陶瓷粉体制备技术4.2.2 纳米陶瓷粉体的团聚4.2.3 纳米电子陶瓷的成型技术4.2.4 纳米电子陶瓷的烧结技术4.3 纳米介电陶瓷4.3.1 纳米绝缘电子陶瓷4.3.2 纳米压电与铁电陶瓷4.3.3 纳米敏感陶瓷4.4 纳米电子陶瓷薄膜4.4.1 纳米电子陶瓷薄膜概述4.4.2 纳米压电铁电薄膜4.4.3 用于VLSI低介电常数材料纳米多孔二氧化硅 4.4.4 纳米金刚石膜4.4.5 纳米气敏陶瓷薄膜主要参考文献第5章 纳米磁性材料5.1 纳米磁性材料的介观磁性与分类5.1.1 纳米磁性材料的介观磁性5.1.2 纳米磁性材料的分类5.2 巨磁电阻效应及材料5.2.1 基本概念5.2.2 巨磁电阻材料5.2.3 隧道磁电阻材料5.2.4 庞磁电阻材料5.2.5 三类磁电阻材料的比较5.3 GMR磁电子器件5.3.1 硬盘读出磁头5.3.2 磁性随机存储器5.3.3 GMR传感器5.3.4 磁电子器件的新发展5.4 纳米晶软磁材料5.4.1 纳米晶软磁材料的特性5.4.2 主要的纳米晶软磁材料5.4.3 纳米晶软磁材料的制备及应用5.5 纳米晶复合永磁材料5.5.1 纳米晶复合永磁材料的特征5.5.2 常见的纳米晶复合永磁材料5.5.3 纳米晶复合永磁材料制备与应用领域5.5.4 研究热点5.6 磁致冷工质5.6.1 磁致冷的基本原理5.6.2 磁致冷工质5.7 磁性液体和纳米磁记录介质材料5.7.1 磁性液体5.7.2 磁性液体的应用5.7.3 纳米磁记录材料主要参考文献 第6章 低维半导体材料6.1 低维半导体材料概述6.1.1 低维半导体材料6.1.2 纳米半导体中能谱与量子效应6.2 纳米半导体材料的制备与评价6.2.1 半导体微结构材料生长和精细加工相结合的制备技术 6.2.2 应变自组装纳米量子点(线)结构生长技术6.2.3 半导体纳米结构材料的其他制备技术6.2.4 纳米半导体的评价技术6.3 超晶格与量子阱材料6.3.1 超晶格与量子阱的特性6.3.2 Ⅲ Ⅴ族超晶格、量子阱材料6.3.3 硅基应变异质结构超晶格与量子阱材料6.3.4 Ⅱ Ⅵ族超晶格、量子阱材料6.3.5 超晶格与量子阱的主要应用6.4 半导体量子线6.4.1 半导体量子线的制备6.4.2 纳米线的主要性能6.4.3 半导体量子线材料与应用6.5 量子点6.5.1 量子点的制备6.5.2 量子点的主要性质6.5.3 半导体量子点的主要应用6.6 准一维纳米材料6.6.1 碳纳米管6.6.2 碳纳米管的性能6.6.3 碳纳米管的应用6.6.4 非碳纳米管准一维材料6.6.5 准一维纳米氧化锌主要参考文献第7章 纳米光电材料7.1 纳米发光材料7.1.1 纳米发光材料的光学性质7.1.2 纳米半导体发光材料7.1.3 纳米复合发光材料7.1.4 纳米稀土发光材料7.2 纳米透明导电氧化物薄膜材料7.2.1 透明导电氧化物(TCO)薄膜7.2.2 氧化铟锡透明导电薄膜7.2.3 SnO 2透明导电薄膜7.2.4 掺铝氧化锌透明导电薄膜7.2.5 纳米透明导电薄膜的进展7.3 纳米光—电转换材料7.3.1 太阳能电池7.3.2 薄膜太阳能电池7.3.3 纳米结构电化学太阳能光电池7.3.4 纳米太阳能电池的进展7.4 纳米非线性光学材料7.4.1 非线性光学材料概述7.4.2 纳米半导体材料的三阶光学非线性成因7.4.3 一些纳米颗粒的非线性光学性质7.4.4 半导体/介质纳米镶嵌材料的非线性光学性质7.4.5 纳米二阶非线性光学材料主要参考文献第8章 纳米体系中的电子波和电子波器件8.1 电子波和介观体系8.1.1 电子波和电子波函数的相位相关性8.1.2 介观体系的特殊性质8.1.3 二维电子气的量子Hall效应简介8.1.4 介观体系的电导涨落效应、非局域性效应和持续电流效应 8.1.5 弹道区的量子化电导效应8.2 量子干涉8.2.1 电子波干涉程度的表示8.2.2 实现量子干涉的条件8.2.3 相位破损的机理8.2.4 能否满足量子干涉条件8.3 电子波器件8.3.1 电子波干涉计型器件8.3.2 电子波导型器件8.3.3 电子波衍射器件8.3.4 谐振隧穿(RT)器件8.3.5 量子线沟道FET8.3.6 速度调制晶体管(VMT)8.3.7 平面超晶格FET主要参考文献第9章 单电子学和单电子器件9.1 Coulomb阻塞效应9.1.1 电导振荡——Coulomb振荡现象9.1.2 Coulomb阻塞效应9.1.3 电流偏置下单个隧道结的 I V 特性9.1.4 超导态的Coulomb阻塞效应9.2 单电子器件9.2.1 单电子静电计9.2.2 半导体量子点旋转门9.2.3 单电子晶体管(SET)9.2.4 单电子类CMOS倒相器9.2.5 单电子晶体管存储器9.2.6 单电子晶体管逻辑电路举例9.2.7 量子网络自适应器件(QCA)主要参考文献第10章 纳米集成电路概论10.1 传统CMOS结构的纳米器件10.2 纳米量子电子器件10.3 纳米集成电路中的连接线10.4 纳米集成电路设计中的问题10.5 纳米集成电路的设计方法学——持续收敛方法学 主要参考文献。

1.纳米科学与技术(Nano-ST)是研究由尺寸在0.1~100nm之间的物质组成的体系的运动规律和相互作用以及可能的实际应用中的技术问题的科学技术。

2.1纳米(nm)=10-3微米(μm)=10-6毫米(mm)=10-9米(m)=10埃3.纳米材料的定义指在三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或由它们作为基本单元构成的材料。

4.纳米材料的分类:纳米材料的基本单元按维数(结构)可以分为三类:(1)零维,指在空间三维尺度均在纳米尺度,如纳米尺度颗粒、原子团簇、人造超原子、纳米尺寸的孔洞等;(2)一维,指在空间有两维处于纳米尺度,如纳米丝、纳米棒、纳米管等;(3)二维,指在三维空间中有一维在纳米尺度,如超薄膜、多层膜、超晶格等.因为这些单元往往具有量子性质,所以零维、一维和二维基本单元又分别有量子点、量子线和量子阱之称。

按组成分类金属纳米材料,无机非金属纳米材料,有机和高分子纳米材料,复合纳米材料;根据化学成分,纳米材料可分为纳米金属、纳米晶体、纳米陶瓷和纳米高分子。

5.纳米材料的特点:(1)至少有一维处于0.1~100nm;(2)因具有量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、或宏观量子隧道效应等引起光学、热学、电学、磁学、力学、化学等性质发生十分显著的变化。

否则,不能称之为纳米材料6.自然界的纳米技术★人体和兽类的牙齿★海洋中的生命粒子★蜜蜂的―罗盘‖-腹部的磁性纳米粒子★螃蟹的横行-磁性粒子―指南针‖定位作用的紊乱★海龟在大西洋的巡航-头部磁性粒子的导航★荷花出污泥而不染等7.为什么会有这种“荷叶效应”?●用传统的化学分子极性理论來解释,不仅解释不通,恰恰是相反。

●从机械学的粗糙度、光洁度角度來解释也不行,因为它的表面光洁度根本达不到机械学意义上的光洁度(粗糙度),用手触摸就可以感到它的粗糙程度。

原來在荷叶叶面上存在着非常复杂的多种纳米和微米级的超微结构。

蜡质结晶+细微结构→荷叶效应在超高解析度电子显微镜下可以清晰看到:在荷叶叶面上布满着一個挨一個隆起的“小山包”在山包上面長滿絨毛,在“山包”頂則又長出一個個饅頭狀的“碉堡”凸頂。

纳米科技导论微米科技在20世纪70年代以来的信息科学中占有中心地位,新兴纳米科技在新的21世纪信息科学中将起革命性的作用。

纳米材料将是21世纪新兴材料科学和技术发展的一个新的方向。

大量研究证明,生物克隆、生物病毒、胶体化学、团簇结构、粘土矿物、电子显微学等,都是与纳米尺度密切相关的研究,不必从形式上再加上一顶纳米桂冠,但从纳米科学和技术进行更深入研究,可能会有新的发现与新的突破新兴的纳米科学和技术的发展,开辟了纳米物理学、纳米化学、纳米材料学、纳米矿物学研究的新领域。

1.纳米科技的基本理论纳米技术器件比宏观物体小,但比分子大,属于一个独特的中尺度领域。

在这一领域中,物质的性质是由经典物理学与量子力学的复杂结合所支配的。

只有认识了在纳米尺寸占支配地位的物理学原理之后,科学家们才能够做出可靠的、优质的纳米器件。

通过建造一些不寻常的、复杂的原子系统并探测它们的奇特行为,科学家逐步发现中尺度的法则。

掌握了纳米科技的科学原理,就能理解R.Feynman的远见:在纳米世界中大自然为人们留下了足够广阔的用武之地,使科学家能创造出无数纳米实用器件以造福于人类。

2.纳米级芯片纳米科技可以使电子芯片的电路尺寸不断缩小。

新的纳米技术电子器件可能取代传统的硅电子技术。

不久的将来,用纳米管或某种纳米新奇材料来制造电子器件,可能使芯片性能不断提高,同时又不会使生产成本高于硅芯片制造的成本。

纳米技术所制造的电子器件可以融人一些将会揭示生物细胞(微型机器)之奥秘的新颖装置中。

在硅时代之后、纳米计算机诞生之前,生物纳米技术就将找到一些实际用途。

为了探测细胞的活性,只需要相当少调用半导体材料制作的纳米标记,它将利用半导体量子点作为生物实验、药物研究、诊断化验以及其他种种应用场合中的标记。

尖端的纳米科技研究。

1981年C.B5nnig和H.R。

hrer发明了扫描隧道显微镜,1986年荣获诺贝尔物理学奖,为科学技术的发展开创了纳米科技新领域。

第一章绪论人类认识世界两个层次:一是宏观,二是微观。

宏观为从人肉眼可见到天体。

银河系—太阳系(9-8大行星)。

微观领域以分子原子为最大始端,原子核、电子等。

在宏观和微观之间,在这个不同于宏观和微观的所谓介观领域,由于三维尺寸都很细小,出现了许多奇异的崭新的物理性能.这个领域包括了从微米、亚微米,纳米到团簇尺寸(从几个到几百个原子以上尺寸)的范围,该体系统称为介观体系,包括团簇、纳米体系和亚微米体系.但是,目前通常把亚微米级(0.1~lt_tm)体系有关现象的研究。

特别是电输运现象的研究称为介观领域.这样,纳米体系和团簇就从这种“狭义”的介观范围独立出来.我们就有了纳米体系.小原子分子100nm 可见(宏观)大早在1959年著名的理论物理学家、诺贝尔奖金获得者费曼曾预言“当我们得以对细微尺度的事物加以操纵的话,将大大扩充我们可能获得物性的范围”。

我国的钱学森院士曾指出“我认为纳米左右和纳米以下的结构,是下一阶段科学发展和重点,会是一次技术革命,从而将是21世纪又一次产业革命”。

IBM公司的首席科学家Armstrong在1991年曾经预言:“我相信纳米科技将在信息时代的下一阶段占中心地位,并发挥革命的作用,正如(20世纪)70年代初以来微米科技已经起的作用那样.”也有学者称标志人类从“毫米文明”-“微米文明”迈向“纳米文明”可见:这些预言十分精辟地指出了纳米体系的地位和作用,有预见性地概括了从现在到下个世纪的材料科技发展的一个新的动向.1.1纳米科技的基本概念和内涵纳米科学技术(Nano-ST)是20 世纪80 年代末诞生,基本涵义是在纳米尺寸(10-9~10-7m)范围内认识和改造自然,通过直接操作和安排原子、分子创造新的物质。

关于纳米科技的定义:具有如下代表性的说法英国科学家阿尔培特·.佛郎克斯教授把纳米技术定义为“在o.1~100nm尺度范围起关键作用的科学技术领域”。

美国“国家纳米技术倡议(NNI)”推荐采用科普作家伊凡·阿莫托在一本小册子中的提法:“纳米科学和纳米技术一般是指在纳米尺度上(从1-几百纳米范围)从事的工作范畴”。