五华县志

- 格式:wps

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:6

我的家乡梅州初二作文

我从小在五华长大,自豪的以为我是五华人,不管如何我在五华也度过快乐的童年,广东流言说打架靠五华人,可我在五华没见过打架的,自己也没有打过,好了现我来说说五华县。

五华县位于广东东北部,属梅州市管辖,五华原名长乐县,在1914年因全国三县同名,老县城有座五华山所改名五华县,县城水寨镇,五华人多地少,土地面积3063平方公里,人口110万是广东的少数百万大县之一,五华也是广东15个纯客家县之一,经济较落后,五华县勤劳在工匠,木匠等都有较高的水平,誉为中国的“五匠之乡”人穷智不穷,五华识字率与欧美发达国家相等,是中国的“文华之乡”五华有数以万计人在海外工作定居,是广东的“华侨之乡”五华人“世界球王”李惠堂使中国足球名誉世界一时,开创中国足球黄金一带,五华人酷爱足球,国脚也不计其数,誉为中国“足球之乡”!

本人我很喜欢五华从小就想带自己好友一起去五华旅行,五华还有很多的好的地方本人还不大清楚,望有知情人士给我补充一下,谢谢。

茶名:龙村鸟舌茶茶类:绿茶。

产地:梅州市五华县龙村镇创制时间:明朝别名:鸟舌茶五华县是“茶叶之乡”,自民清期间就有种茶记载,2015年10月,五华县地方志办公室出版的【民国】五华县志,有记载。

五华县福善楼种养专业合作社茶厂在2016年通过国家生产许可验收,按统一标准加工。

通过公司加农户加合作社的模式,农民认种、企业认购来做强做大。

现主要加工传统铁锅炒绿茶、老树红茶、铁锅炒鸟舌茶。

2013年注册了“福善楼”、“温师傅”品牌,现是广东省名牌产品、广东省名特优新农产品,同时在广东省茶叶学会举办的全省茶叶评比中获得银奖。

一、品质特征:传统铁锅炒鸟舌绿茶具有清澈明亮的汤色、芳香爽口特有的铁锅炒的香气、浓厚甘醇的溢味,紧结光滑的外形等特点。

具备了“清、甘、香、滑”四绝佳茗之誉,并且耐冲泡。

二、历史文化:【民国】五华县志记裁,早在1000多年前,我县就有茶叶种植、加工出口的文字记裁。

鸟舌茶(雀舌茶)的简介,在明清时期,五华县龙村镇的“鸟舌茶”已久负盛名。

“鸟舌茶”是灌木型小叶种茶,是有性繁殖茶种,茶树高不超50厘米,生长速度极慢,一年才可采摘一次。

得名于其茶叶片形状和大小酷似小鸟舌头。

“鸟舌茶”具有味甘、醇、滑、香、入口圆润纯正,而名扬四海。

此茶是梅州市不可多得的客家茗茶,产自四面环山的龙狮殿,此处山高林密,云雾弥漫,昼夜温差大,日照时间短,漫射光强。

此茶汤入口圆润纯正,一股甘醇厚重的芬芳立即沁入脾胃,回甘生津、茶香持久。

每天饭后常喝鸟舌茶更是我村老寿星们的长寿秘笈!三、发展沿革:福善楼茶厂于2015年8月建成多年来,累计投入资金500多万元,是一家集茶叶种植、加工、销售及茶文化传播于一体的企业,总部设在广州市罗岗敏捷广场。

公司与五华县福善楼种养专业合作社长期密切合作,采用“公司+合作社+基地+农户”的经营模式,发展高山云雾茶。

公司与合作社先后在五华县龙村镇龙狮殿、先河村建立2个生态茶园,茶园面积约300亩。

乡村振兴视域下棉洋茶文化与茶产业初探潘思佳 廖欣茹 林琳 李瑜 黄俊辉 汪嘉怡 刘少群 郑鹏 王跻崭*(华南农业大学 广东 广州 510642)[摘 要]茶文化是中国传统文化的重要组成。

梅州市棉洋镇依托优势的地理环境与客家文化的熏陶,形成了包括客家炒绿、擂茶、采茶戏等内容在内有地方特色的茶文化体系。

茶产业作为棉洋的主导产业,是实现脱贫攻坚与乡村振兴的支柱产业。

文章梳理棉洋茶的发展历史与文化,认为深挖历史文化内涵可以带动产业的转型,促进经济发展,也看到了该镇茶产业发展存在的不足与短板。

基于此,文章提出了改进的思路与对策,认为棉洋可以将自然资源与历史文化内涵相结合,以科技赋能,构建现代茶产业发展体系,带动经济的高质量发展与茶文化的传承。

[关键词]客家茶文化 茶产业 梅州棉洋 乡村振兴棉洋镇位于广东省梅州市五华县最南端,全镇下辖26个行政村和2个居委会。

“棉洋”之称来自“古时广种棉花和生产土布,又因地处平坦开阔的河谷当地称为洋”。

截至2021年末,棉洋镇的农业人口约占总人口的89.58%,农业是其基础产业,生产的农产品主要有茶叶、桃驳李(柰李)、柿花(柿饼)、金樱子、巴戟等,其中茶叶种植比较广泛。

棉洋镇属南亚热带季风性气候,年平均气温21.2℃,年降水量≥1500mm,且“其山自成冈嶂”,多丘陵山地(平均海拔≥500m),土壤主要呈酸性,如七畲径茶的土壤为赤红壤性土壤,pH值为5.4-6.7。

由于降水充足、山地环绕,常年多云雾缭绕,富含硒,松岗嶂、七目嶂、天柱山等高山地区都是茶叶的主要产区。

1996年,棉洋镇的优质单丛茶种植面积就已经发展到1500亩,投资兴建的茶叶加工厂基本实现了种植、加工、销售一体化。

2018年,棉洋镇在耕山致富和“茶叶产业带”政策带动下,全镇茶叶走上规模化和品牌化道路,茶产业成为棉洋镇的主导产业。

在政府的规划中,棉洋镇以“醉美茶乡”为定位,全力推进茶叶种植,扶持重点茶企,力图发挥茶叶特色农业产业优势,在现有基础上实现高质量发展。

遥远的古城:五华县五华县是座古城,隶属广东省梅州市,地处广东省东北部,韩江上游,是粤东丘陵地带的一部分。

县域略呈三角形,东起郭田照月岭,西止长布鸡心石,南起登畲香炉山,北止新桥洋塘尾。

东西宽71.59公里,南北长87.99公里,总面积3237.8平方公里,占广东省面积的1.47%。

1.五华县,旧名长乐县秦始皇统一六国之后,开始着手平定岭南地区的百越之地。

赵佗是南征的秦朝高级将领。

秦朝灭亡后,赵佗割据岭南,建立南越国,号称“南越武王”。

高祖十一年(前196年)夏,刘邦派遣大夫陆贾出使南越,劝赵佗归汉。

在陆贾劝说下,赵佗接受了汉高祖赐给的南越王印绶,臣服汉朝,成为汉朝藩属国。

高祖遣汉使宣旨的那天,外出打猎的赵佗正好率部行到五华山下(即今华城北门外),赵佗为了朝拜汉室及授封南越王,遂筑台于五华山下,名为长乐台。

以后设为长乐镇。

在北宋熙宁四年置县时,因县治在长乐台位置,取名为长乐县。

民国后,因存在“一国三长乐”的情况,一九一四年改名五华县。

(登城内华山峰,远望山丘像“五朵金花”)2.乾隆厚爱的武状元李威光李威光(1735~1793年),字作楫,号韬序,广东长乐县(今五华县)华城镇黄埔村人。

清雍正十三年(1735年),李威光出生在长乐县的一个小康家庭。

从小喜欢习武,身材魁梧,臂力过人,勤于练习,武艺出众。

据《长乐县志》载:他身高七尺,臂力过人,25岁中武举人,乾隆三十七年(时年27岁)在京城会试被皇上钦点“状元及第”,即在京城任“头等侍卫”5年,旋被派为广西提标左营中军游击,后任闽安水师副将、福建南澳总兵官等,为抗击倭寇、守卫边陲,立下了汗马之功。

李威光是广东历史上知名的武状元,他精于海战,屡平海寇,抗倭保台,战功显赫,诰封四世武功将军。

李威光在会试中,刀、枪、棍、棒、箭等技压群芳,殿试夺魁,当之无愧。

在殿试时,李威光使用的一百六十斤的大关刀仍保留在其家乡。

3.长乐烧酒五华是农业大县,长乐烧酒是广东省五华县特产,中国国家地理标志产品,产地范围为广东省五华县岐岭镇凤凰村、罗径村和北源村现辖行政区域。

政府工作报告──2011年3月10日在五华县第十三届人民代表大会第六次会议上五华县人民政府县长余其豹各位代表:我代表县人民政府向大会作政府工作报告,请予审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

“十一五”时期工作回顾“十一五”时期,是我县抢抓机遇、加快发展、增强后劲的五年,是我县发展环境日臻完善的五年,是人民群众得到实惠较多的五年。

五年来,全县人民在市委、市政府和县委的正确领导下,深入学习实践科学发展观,按照市委、市政府“推动绿色崛起,实现科学发展”的战略部署,紧紧围绕县委“三年打基础,五年大提速,强势推进经济社会跨越发展”的总目标,全面贯彻“工业立县、教育优先、民生为重、和谐五华”发展理念,有效应对了金融危机、社会矛盾集中凸显的严峻挑战,确保了全县社会稳定、民生改善和经济较快增长,圆满完成了“十一五”的各项目标任务。

五年来,经济实力明显增强,结构调整迈出坚实步伐“十一五”期间,我们在加大投入中拉动增长,在攻坚克难中推动发展,全县主要经济指标实现两位数增长,经济实力明显增强。

经济总量显著壮大。

2010年,全县生产总值70.5亿元,比“十五”期末增长68.8%,年递增11.0%;一、二、三产业结构比例由“十五”期末的 33.2 :21.6 :45.2调整为29.6 :22.8 :47.6;县财政总收入16.27亿元、县财政一般预算收入1.98亿元,分别比“十五”期末增长146.9%、169.2%,年均增长23.9%、21.9%,连续七年获得省财政新增转移支付奖励。

工业经济快速发展。

2010年,实现工业总产值42.4亿元,比“十五”期末增长97.9 %,年递增14.6%;全县产值上亿元的企业8家,比“十五”期末增加6家;以制酒、制药、五金电器、汽车配件和工艺品为特色的产业初步形成,“工业立县”迈出了实质性步伐。

农村经济稳步发展。

2010年,实现农业总产值34.2亿元,比“十五”期末增长27.8%,年递增5.0%。

隶属于原中央苏区的五华

作者:本刊编辑部

来源:《源流》2014年第01期

五华县地处广东省东部、韩江上游,东南与丰顺县、揭西县、陆丰交界,西南与河源市紫金县接壤,西北与龙川相连,东北与兴宁毗邻,面积3200多平方公里,隶属于广东省原中央苏区。

五华革命斗争历史源远流长。

在鸦片战争后的一百多年中,五华人民高擎反封建、反压迫的大旗,向封建社会堡垒发起了一次又一次的冲击,期间虽屡遭失败,但革命的火种始终没有熄灭。

随着“五四”爱国运动的兴起和中国共产党的诞生,五华人民在中国共产党的领导下,革命斗争风起云涌,谱写了一曲曲可歌可泣的乐章。

新中国成立后,特别是改革开放30年以来,五华县发生了很大变化,城乡面貌日新月异,人民生活日渐宽裕。

但由于地域等因素,该县至今仍是广东的重点贫困县之一。

随着“原中央苏区”的被确认,五华掀起了新一轮轰轰烈烈的发展热潮。

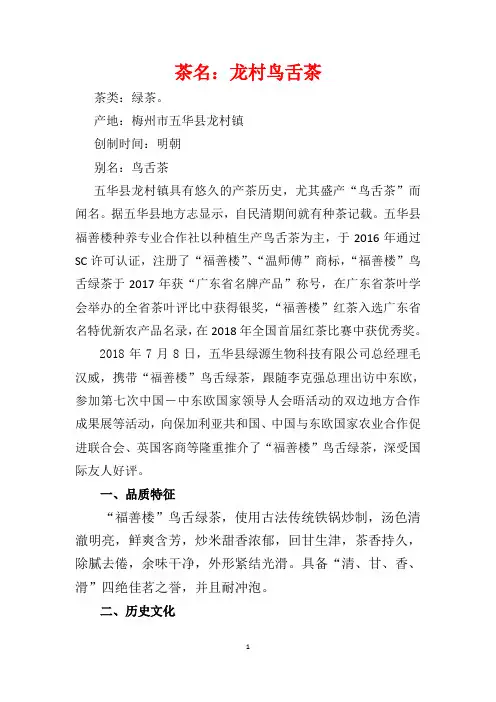

茶名:龙村鸟舌茶茶类:绿茶。

产地:梅州市五华县龙村镇创制时间:明朝别名:鸟舌茶五华县龙村镇具有悠久的产茶历史,尤其盛产“鸟舌茶”而闻名。

据五华县地方志显示,自民清期间就有种茶记载。

五华县福善楼种养专业合作社以种植生产鸟舌茶为主,于2016年通过SC许可认证,注册了“福善楼”、“温师傅”商标,“福善楼”鸟舌绿茶于2017年获“广东省名牌产品”称号,在广东省茶叶学会举办的全省茶叶评比中获得银奖,“福善楼”红茶入选广东省名特优新农产品名录,在2018年全国首届红茶比赛中获优秀奖。

2018年7月8日,五华县绿源生物科技有限公司总经理毛汉威,携带“福善楼”鸟舌绿茶,跟随李克强总理出访中东欧,参加第七次中国-中东欧国家领导人会晤活动的双边地方合作成果展等活动,向保加利亚共和国、中国与东欧国家农业合作促进联合会、英国客商等隆重推介了“福善楼”鸟舌绿茶,深受国际友人好评。

一、品质特征“福善楼”鸟舌绿茶,使用古法传统铁锅炒制,汤色清澈明亮,鲜爽含芳,炒米甜香浓郁,回甘生津,茶香持久,除腻去倦,余味干净,外形紧结光滑。

具备“清、甘、香、滑”四绝佳茗之誉,并且耐冲泡。

二、历史文化公元960年至1200年《惠州府志》有长乐(今五华县)生产土茶记载;据清《【道光】长乐县志》记载:登云山(今五华县龙村镇所辖区域)居人多种茶;《【民国】五华县志》也有记载曰:茶叶产于深山大嶂,如登云、玳瑁诸山,皆产茶,并行销各县。

五华县龙村镇鸟舌茶(又称“雀舌茶”)产区就位于上述县志所说的登云山及周边。

千百年来孕育形成了茶诗、茶词、茶赋、茶歌、茶联等人文作品,并形成了客来敬茶、浅茶满酒、凤凰三点头、捂碗谢茶、三茶三礼等社交茶文化。

据2011年3月4日梅州日报《五华深山110岁老人长寿揭秘》报道,110岁的寿星名叫彭月香(女),据介绍,她长寿秘诀中除了性格开朗、讲卫生、爱自理外,很重要的一点就是常饮鸟舌茶。

110岁的彭阿婆,身体健康,头脑清醒,除了耳朵较聋,她眼不花记忆好,口语清晰,全家子孙的生日她都记得清楚。

作者: 广东省人民政府地方志办公室作者机构: 不详出版物刊名: 中国地方志年鉴页码: 63-64页年卷期: 2014年 第1期主题词: 广东省;深圳市罗湖区;出版;广州市天河区;《清远市志》;深圳市南山区;县区;《廉江市志》摘要:至12月,广东省共出版二轮市、县、区志104部,分别为《广州市志》《广州市越秀区志》《广州市东山区志》《广州市荔湾区志》《广州市芳村区志》《广州市海珠区志》《广州市白云区志》《广州市天河区志》《广州市黄埔区志》《番禺市志》《花都市志》《从化市志》《增城市志》《深圳市志·政党政权卷》《深圳市志·法制政务卷》《深圳市志·经济管理卷》《深圳市志·第一二产业卷》《深圳市志·第三产业卷》《深圳市志·教科文卫卷》《深圳市盐田区志》《深圳市宝安区志》《深圳市龙岗区志》《深圳市南山区志》《深圳市福田区志》《深圳市罗湖区志》《珠海市香洲区志》《斗门县志》《澄海市志》《潮阳市志》《南澳县志》《佛山市志》《佛山市城区志》《佛山市石湾区志》《南海市志》《高明市志》《韶关市志》《韶关市武江区志》《韶关市浈江北江区志》《曲江县志》《乐昌市志》《南雄市志》《仁化县志》《始兴县志》《翁源县志》《乳源瑶族自治县志》《新丰县志》《河源市志》《河源市源城区志》《东源县志》《连平县志》《龙川县志》《梅州市志》《梅州市梅江区志》《兴宁市志》《梅县志》《平远县志》《蕉岭县志》《大埔县志》《丰顺县志》《五华县志》《惠州市惠城区志》《博罗县志》《龙门县志》《汕尾市志》《汕尾市城区志》《海丰县志》《中山市志》《江门市志》《江门市江海区志》《江门市蓬江区志》《恩平市志》《台山市志》《阳江市志》《阳东县志》《湛江市志》《湛江市霞山区志》《湛江市赤坎区志》《湛江市坡头区志》《廉江市志》《信宜市志》《肇庆市端州区志》《肇庆市鼎湖区志》《广宁县志》《德庆县志》《怀集县志》《清远市志》《清远市清城区志》《清新县志》《连州市志》《连山壮族瑶族自治县志》《连南瑶族自治县志》《潮州市湘桥区志》《潮安县志》《饶平县志》《普宁市志》《揭西县志》《揭东县志》《惠来县志》《云浮市志》《云浮市云城区志》《罗定市志》《新兴县志》《郁南县志》《云安县志》。

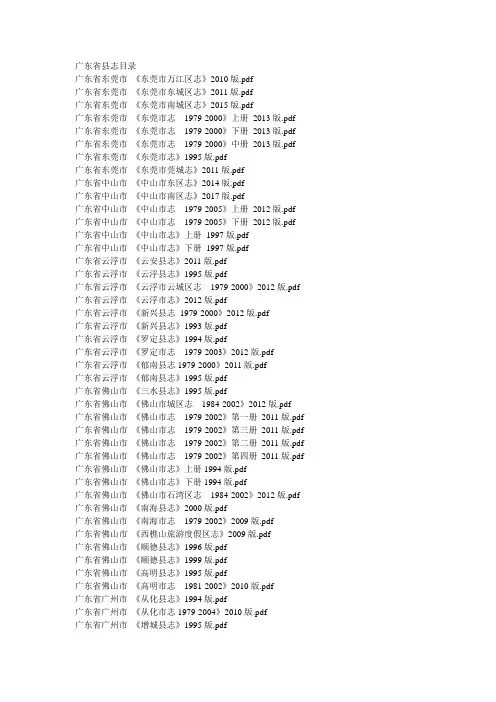

广东省县志目录广东省东莞市《东莞市万江区志》2010版.pdf广东省东莞市《东莞市东城区志》2011版.pdf广东省东莞市《东莞市南城区志》2015版.pdf广东省东莞市《东莞市志1979-2000》上册2013版.pdf 广东省东莞市《东莞市志1979-2000》下册2013版.pdf 广东省东莞市《东莞市志1979-2000》中册2013版.pdf 广东省东莞市《东莞市志》1995版.pdf广东省东莞市《东莞市莞城志》2011版.pdf广东省中山市《中山市东区志》2014版.pdf广东省中山市《中山市南区志》2017版.pdf广东省中山市《中山市志1979-2005》上册2012版.pdf 广东省中山市《中山市志1979-2005》下册2012版.pdf 广东省中山市《中山市志》上册1997版.pdf广东省中山市《中山市志》下册1997版.pdf广东省云浮市《云安县志》2011版.pdf广东省云浮市《云浮县志》1995版.pdf广东省云浮市《云浮市云城区志1979-2000》2012版.pdf 广东省云浮市《云浮市志》2012版.pdf广东省云浮市《新兴县志1979-2000》2012版.pdf广东省云浮市《新兴县志》1993版.pdf广东省云浮市《罗定县志》1994版.pdf广东省云浮市《罗定市志1979-2003》2012版.pdf广东省云浮市《郁南县志1979-2000》2011版.pdf广东省云浮市《郁南县志》1995版.pdf广东省佛山市《三水县志》1995版.pdf广东省佛山市《佛山市城区志1984-2002》2012版.pdf广东省佛山市《佛山市志1979-2002》第一册2011版.pdf 广东省佛山市《佛山市志1979-2002》第三册2011版.pdf 广东省佛山市《佛山市志1979-2002》第二册2011版.pdf 广东省佛山市《佛山市志1979-2002》第四册2011版.pdf 广东省佛山市《佛山市志》上册1994版.pdf广东省佛山市《佛山市志》下册1994版.pdf广东省佛山市《佛山市石湾区志1984-2002》2012版.pdf 广东省佛山市《南海县志》2000版.pdf广东省佛山市《南海市志1979-2002》2009版.pdf广东省佛山市《西樵山旅游度假区志》2009版.pdf广东省佛山市《顺德县志》1996版.pdf广东省佛山市《顺德县志》1999版.pdf广东省佛山市《高明县志》1995版.pdf广东省佛山市《高明市志1981-2002》2010版.pdf广东省广州市《从化县志》1994版.pdf广东省广州市《从化市志1979-2004》2010版.pdf广东省广州市《增城县志》1995版.pdf广东省广州市《广州保税区志》2002版.pdf广东省广州市《广州市东山区志1991-2005》2008版.pdf广东省广州市《广州市东山区志》1999版.pdf广东省广州市《广州市天河区志1991-2000》2008版.pdf广东省广州市《广州市天河区志》1998版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第1册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第2册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第3册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第4册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第5册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第6册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第7册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第8册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志1991-2000 第9册》2010版.pdf广东省广州市《广州市志卷1 大事记》1999版.pdf广东省广州市《广州市志卷10 政权政务》2000版.pdf广东省广州市《广州市志卷11 地方组织卷》2000版.pdf广东省广州市《广州市志卷12 公安志检察志审判志司法行政志》1998版.pdf广东省广州市《广州市志卷13 军事志》1995版.pdf广东省广州市《广州市志卷14 教育志科学技术志社会科学志》1999版.pdf广东省广州市《广州市志卷15 体育志卫生志》1997版.pdf广东省广州市《广州市志卷16 文化志文物志出版志报业志广播电视志》1999版.pdf 广东省广州市《广州市志卷17 社会卷》1998版.pdf广东省广州市《广州市志卷18 华侨穗港澳关系志》1996版.pdf广东省广州市《广州市志卷19 人物志》1996版.pdf广东省广州市《广州市志卷2 自然地理志建置志人口志区县概况》1998版.pdf广东省广州市《广州市志卷3 城建志》1995版.pdf广东省广州市《广州市志卷4 交通邮电志》2000版.pdf广东省广州市《广州市志卷5 上工业志》1998版.pdf广东省广州市《广州市志卷5 下工业志》2000版.pdf广东省广州市《广州市志卷6 商业志》1996版.pdf广东省广州市《广州市志卷7 外经贸综述外经志外贸志中国出口商品交易会志广州经济技术开发区志》2000版.pdf广东省广州市《广州市志卷8 农业志》1996版.pdf广东省广州市《广州市志卷9 上经济管理综述计划管理志统计志劳动志物资志物价志工商行政管理志标准计量管理志》1999版.pdf广东省广州市《广州市志卷9 下财政税务金融审计志》1999版.pdf广东省广州市《广州市志卷末本届修志始末附录》2000版.pdf广东省广州市《广州市志卷首总目录总述》2000版.pdf广东省广州市《广州市海珠区志1991-2000》2012版.pdf广东省广州市《广州市海珠区志1991-2000》2012版.pdf广东省广州市《广州市海珠区志》2000版.pdf广东省广州市《广州市白云区志1996-2000》2012版.pdf广东省广州市《广州市芳村区志1991-2005》2010版.pdf广东省广州市《广州市芳村区志》1997版.pdf广东省广州市《广州市荔湾区志》1998版.pdf广东省广州市《广州市越秀区志1991-2005》2009版.pdf广东省广州市《广州市越秀区志2000版.pdf广东省广州市《广州市黄埔区志1991-2000》2012版.pdf广东省广州市《广州市黄埔区志》1999版.pdf广东省广州市《广州经济技术开发区志1991-2000》2004版.pdf 广东省广州市《广州经济技术开发区志》1993版.pdf广东省广州市《番禺县志》1995版.pdf广东省广州市《番禺市志1992-2000》2010版.pdf广东省广州市《花县志》1995版.pdf广东省广州市《花都市志1993-2000》2010版.pdf广东省惠州市《博罗县志1979-2000》2011版.pdf广东省惠州市《博罗县志》2001版.pdf广东省惠州市《惠东县志》2003版.pdf广东省惠州市《惠州市志》一2008年版.pdf广东省惠州市《惠州市志》三2008年版.pdf广东省惠州市《惠州市志》二2008年版.pdf广东省惠州市《惠州市志》四2008年版.pdf广东省惠州市《惠州市惠城区志1988-2002》2012版.pdf广东省惠州市《惠州志》2007版.pdf广东省惠州市《惠阳县志》2003版.pdf广东省惠州市《龙门县志1979-2000》2011版.pdf广东省惠州市《龙门县志》1995版.pdf广东省揭阳市《惠来县志1979-2004》2011版.pdf广东省揭阳市《惠来县志》2002版.pdf广东省揭阳市《揭东县志1992-2010》2012版.pdf广东省揭阳市《揭西县志1979-2003》2005版.pdf广东省揭阳市《揭西县志》1994版.pdf广东省揭阳市《揭阳县志1986-1991》2005版.pdf广东省揭阳市《揭阳县志》1993版.pdf广东省揭阳市《揭阳县桂岭区志》1987.pdf广东省揭阳市《揭阳县霖磐区志》1987.pdf广东省揭阳市《揭阳县白塔区志》1987.pdf广东省揭阳市《揭阳县磐东区志》1987.pdf广东省揭阳市《揭阳县新亨区志》1987.pdf广东省揭阳市《揭阳县玉湖区志》1987.pdf广东省揭阳市《揭阳市志1992-2004》2013版.pdf广东省揭阳市《揭阳市榕城区志》1999版.pdf广东省揭阳市《普宁县志》1995版.pdf广东省揭阳市《普宁市志1989-2004》2011版.pdf广东省梅州市《丰顺县志1979-2005》2011版.pdf广东省梅州市《丰顺县志》1995版.pdf广东省梅州市《五华县志1979-2000》2010版.pdf广东省梅州市《五华县志》1991版.pdf广东省梅州市《兴宁县志》1992版.pdf广东省梅州市《兴宁市志1979-2000》2011版.pdf广东省梅州市《大埔县志1979-2000》2011版.pdf广东省梅州市《大埔县志》1992版.pdf广东省梅州市《平远县志1979-2000》2011版.pdf广东省梅州市《平远县志》1993版.pdf广东省梅州市《梅县志1979-2000》2010版.pdf广东省梅州市《梅县志》1994版.pdf广东省梅州市《梅州市志1979-2000》上册2011版.pdf广东省梅州市《梅州市志1979-2000》下册2011版.pdf广东省梅州市《梅州市志》上册1999版.pdf广东省梅州市《梅州市志》下册1999版.pdf广东省梅州市《梅州市志》中册1999版.pdf广东省梅州市《梅州市梅江区志1988-2000》2011版.pdf 广东省梅州市《蕉岭县志1979-2000》2011版.pdf广东省梅州市《蕉岭县志》1992版.pdf广东省汕头市《南澳县志1979-2000》2011版.pdf广东省汕头市《南澳县志》2000版.pdf广东省汕头市《汕头市志1979-2000》上册2013版.pdf 广东省汕头市《汕头市志1979-2000》下册2013版.pdf 广东省汕头市《汕头市志第一册》1999版.pdf广东省汕头市《汕头市志第三册》1999版.pdf广东省汕头市《汕头市志第二册》1999版.pdf广东省汕头市《汕头市志第四册》1999版.pdf广东省汕头市《汕头市濠江区志》2013版.pdf广东省汕头市《汕头市龙湖区志1979-2003》2013版.pdf 广东省汕头市《潮阳县志》1997版.pdf广东省汕头市《潮阳市志1979-2003》上册2012版.pdf 广东省汕头市《潮阳市志1979-2003》下册2012版.pdf 广东省汕头市《澄海县志》1992版.pdf广东省汕头市《澄海市志》2012版.pdf广东省汕尾市《汕尾市城区志1988-2007》2012版.pdf广东省汕尾市《汕尾市志》上册2013版.pdf广东省汕尾市《汕尾市志》下册2013版.pdf广东省汕尾市《海丰县志1988-2004》2012版.pdf广东省汕尾市《海丰县志》上2005版.pdf广东省汕尾市《海丰县志》下2005版.pdf广东省汕尾市《陆丰县志》2007版.pdf广东省汕尾市《陆河县志1988-2004》2012.12.pdf广东省江门市《台山县志》1998版.pdf广东省江门市《台山市志1979-2000》2011版.pdf广东省江门市《开平县志》上册2002版.pdf广东省江门市《开平县志》下册2002版.pdf广东省江门市《恩平县志》2004版.pdf广东省江门市《恩平市志1979-2004》2012版.pdf广东省江门市《新会县志》1995版.pdf广东省江门市《新会县志》1998版.pdf广东省江门市《江门市志1979-2000》上册2011版.pdf广东省江门市《江门市志1979-2000》下册2011版.pdf广东省江门市《江门市志1979-2000》中册2011版.pdf广东省江门市《江门市志》上册1998版.pdf广东省江门市《江门市志》下册1998版.pdf广东省江门市《江门市江海区志》2012版.pdf广东省江门市《江门市蓬江区志1984-2004》2012版.pdf广东省江门市《鹤山县志》2001版.pdf广东省江门市《江海地区志》上册2012.01.pdf广东省江门市《江海地区志》下册2012.01.pdf广东省河源市《东源县志1988-2004》2012版.pdf广东省河源市《和平县志》1999版.pdf广东省河源市《河源县志》2000版.pdf广东省河源市《河源市志》上册2012版.pdf广东省河源市《河源市志》下册2012版.pdf广东省河源市《河源市源城区志1988-2003》2012版.pdf广东省河源市《紫金县志》1994版.pdf广东省河源市《连平县志》2001版.pdf广东省河源市《龙川县志1979-2004》2012版.pdf广东省河源市《龙川县志》1994版.pdf广东省深圳市《宝安县志》1997版.pdf广东省深圳市《深圳保税区管理志》2005版.pdf广东省深圳市《深圳市南山区志》上册2012版.pdf广东省深圳市《深圳市南山区志》下册2012版.pdf广东省深圳市《深圳市志信息志1984-2000》2001版.pdf广东省深圳市《深圳市志改革开放卷》2014版.pdf广东省深圳市《深圳市志政党政权卷》2009版.pdf广东省深圳市《深圳市志教科文卫卷》2004版.pdf广东省深圳市《深圳市志法制政务卷》2006版.pdf广东省深圳市《深圳市志社会风俗卷》2014版.pdf广东省深圳市《深圳市志第一二产业卷》2008版.pdf广东省深圳市《深圳市志第三产业卷》2011版.pdf广东省深圳市《深圳市志经济管理志》2007版.pdf广东省深圳市《深圳市盐田区志》2011版.pdf广东省深圳市《深圳市福田区志》2010版.pdf广东省深圳市《深圳市罗湖区志》2013版.pdf广东省深圳市《深圳市龙岗区志1993-2003》上册2012版.pdf 广东省深圳市《深圳市龙岗区志1993-2003》下册2012版.pdf广东省清远市《清新县志1988-2005》2012版.pdf广东省清远市《清远县志》1995版.pdf广东省清远市《清远市志1988-2003》上册2012版.pdf广东省清远市《清远市志1988-2003》下册2012版.pdf广东省清远市《清远市清城区志》2012版.pdf广东省清远市《英德县志》2006版.pdf广东省清远市《连南瑶族自治县志1979-2004》2012版.pdf广东省清远市《连南瑶族自治县志》1996版.pdf广东省清远市《连县志》1985版.pdf广东省清远市《连山壮族瑶族自治县志1979-2005》2010版.pdf 广东省清远市《连山壮族瑶族自治县志》1997版.pdf广东省清远市《连州市志》2011版.pdf广东省清远市《阳山县志》2003版.pdf广东省湛江市《吴川县志》2001版.pdf广东省湛江市《吴川市志1979-2000》2014版.pdf广东省湛江市《廉江县志》1995版.pdf广东省湛江市《廉江市志1979-2005》2012版.pdf广东省湛江市《徐闻县志》2000版.pdf广东省湛江市《海康县志》2005版.pdf广东省湛江市《湛江市坡头区志》2013版.pdf广东省湛江市《湛江市志》上册2004版.pdf广东省湛江市《湛江市志》下册2004版.pdf广东省湛江市《湛江市赤坎区志》2013版.pdf广东省湛江市《湛江市霞山区志》2012版.pdf广东省湛江市《湛江市麻章区志》2013版.pdf广东省湛江市《湛江经济技术开发区志》2010版.pdf广东省湛江市《湛江郊区简志》1997版.pdf广东省湛江市《遂溪县志1989-2005》2013版.pdf广东省湛江市《遂溪县志》2003版.pdf广东省潮州市《潮安县志1992-2005》2011版.pdf广东省潮州市《潮州市志1992-2005》上册2014版.pdf广东省潮州市《潮州市志1992-2005》下册2014版.pdf广东省潮州市《潮州市志》上册1995版.pdf广东省潮州市《潮州市志》下册1995版.pdf广东省潮州市《潮州市枫溪区志1996-2010》2013版.pdf广东省潮州市《潮州市湘桥区志》2013版.pdf广东省潮州市《饶平县志1979-2005》2011版.pdf广东省潮州市《饶平县志》1994版.pdf广东省珠海市《斗门县志1991-2000》2012版.pdf广东省珠海市《斗门县志》2001版.pdf广东省珠海市《珠海市志》2001版.pdf广东省珠海市《珠海市香洲区志》上册2012版.pdf广东省珠海市《珠海市香洲区志》下册2012版.pdf广东省肇庆市《封开县志》1998版.pdf广东省肇庆市《广宁县志1979-2000》2012版.pdf广东省肇庆市《广宁县志》1994版.pdf广东省肇庆市《德庆县志》1996版.pdf广东省肇庆市《怀集县志1979-2000》2012版.pdf广东省肇庆市《怀集县志》1993版.pdf广东省肇庆市《肇庆市大旺简志》2008版.pdf广东省肇庆市《肇庆市志》1996版.pdf广东省肇庆市《肇庆市志》上册1999版.pdf广东省肇庆市《肇庆市志》下册1999版.pdf广东省肇庆市《肇庆市端州区志》2012版.pdf广东省肇庆市《肇庆市鼎湖区志》2012版.pdf广东省肇庆市《高要县志》1996版.pdf广东省茂名市《信宜县志》1993版.pdf广东省茂名市《信宜市志1979-2000》2012版.pdf广东省茂名市《化州县志》1996版.pdf广东省茂名市《化州市志1979-2000》2014版.pdf广东省茂名市《电白县志1979-2000》2013版.pdf广东省茂名市《电白县志》2000版.pdf广东省茂名市《茂名市志》上册1997版.pdf广东省茂名市《茂名市志》下册1997版.pdf广东省茂名市《高州县志1》2006版.pdf广东省茂名市《高州县志2》2006版.pdf广东省阳江市《阳东县志1988-2000》2008版.pdf广东省阳江市《阳春县志》1996版.pdf广东省阳江市《阳春市志1979-2000》2013版.pdf广东省阳江市《阳春简志》1990版.pdf广东省阳江市《阳江县志》2000版.pdf广东省阳江市《阳江市志1988-2000》上册2010版.pdf广东省阳江市《阳江市志1988-2000》下册2010版.pdf广东省韶关市《乐昌县志》1994版.pdf广东省韶关市《乐昌市志1988-2000》2010版.pdf广东省韶关市《乳源瑶族自治县志1990—2003》2011版.pdf 广东省韶关市《乳源瑶族自治县志》1997版.pdf广东省韶关市《仁化县志1979-2000》2014版.pdf广东省韶关市《仁化县志》1992版.pdf广东省韶关市《南雄县志》1991版.pdf广东省韶关市《南雄市志》2011版.pdf广东省韶关市《始兴县志1990-2000》2011版.pdf广东省韶关市《始兴县志》1997版.pdf广东省韶关市《新丰县志1979-2005》2011版.pdf广东省韶关市《新丰县志》1998版.pdf广东省韶关市《曲江县志1979-2000》2011版.pdf广东省韶关市《翁源县志》1997版.pdf广东省韶关市《韶关市志1988-2000》上册2011版.pdf 广东省韶关市《韶关市志1988-2000》下册2011版.pdf 广东省韶关市《韶关市志》上册2001版.pdf广东省韶关市《韶关市志》下册2001版.pdf广东省韶关市《韶关市志》中册2001版.pdf广东省韶关市《韶关市武江区志》2009版.pdf广东省韶关市《韶关市浈江区志》2012版.pdf。

五华棉洋天柱山的介绍如下:五华棉洋天柱山位于梅州市五华县南部的棉洋镇,与揭阳市的揭西县相邻,距五华县城45公里。

天柱山坐落在五华县南部的棉洋镇,主峰海拔590多米,巍峨险峻,胜迹多多。

天柱山系有山数十座,周边延绵数十里,雄傲五华、揭西、陆河三县。

天柱山文化古老,历史悠久,石景奇特,石庙众多,享有“天柱石色,宗教圣地”之美称。

20世纪80年代,文物工作者在天柱山及其山系,采集了一批古代文化遗存,包括古人生产用的石锛、石斧,狩猎用的石镞,生活用的罐、杯、钵、碗等陶器。

经考古学家鉴定,这些文物已经有四五千年的历史。

说明在四五千年前,已经有先民在这里生产、生活。

因此,天柱山地区很可能是史前人类的一个发祥之地。

天柱山风景秀丽,胜迹众多,环山遍布寺庙建筑。

有玉泉寺、武侯亭、喜雨宫、德源宫、福寿宫、灵应宫、观音宫、文昌庙、桃源洞等等。

这些寺庙建筑造型古朴,砖、柱、梁、门、窗、瓦多用本山花岗岩石料打制,打制成方、长、圆的石块,装饰构件上细刻着石龙、石狮、石鱼、石佛、石象、石神等浮雕图案,别具一格,栩栩如生,展现了五华能工巧匠的智慧。

天柱山地势险峻。

封建社会战乱频频,老百姓为抵御匪寇,常在山高险峻之处筑寨自守。

来到天柱山从山下抬头仰望,只见山上云雾缭绕,山脚林木茂密。

顺着崎岖曲折的山路往上攀登前方石壁处有一“神仙洞”。

据传清朝乾隆年间为该县武状元李威光题写的洞名洞不大很幽静洞内有石桌、石凳洞顶石缝处溢出点点泉水。

前边不远处有一烽火台相传为明末军事建筑用以报警据《五华县志》记载:烽火台是用天柱山花岗岩石块堆筑而成“呈馒头形底部直径4.5米台高3.5米在西北方向开一长方形进柴草的径口中间砌一圆形火膛烟火从台中心顶端喷出。

”这一保存几近完好的军事设施更增添了天柱山的雄姿和神秘。

登上天柱山站在顶峰人与蓝天白云非常接近往下看就是棉洋镇的圩镇全貌整个圩镇此时就像一幅田园山水画非常优美。

广东省梅州市五华县宋神宗熙宁四年(1071年)长乐初建时,分为厢都。

附城为厢,其外为都。

厢都再分为图,图以统乡。

初时,全县设一厢、三都、九图、五十二乡,境域比现在宽阔得多。

一厢,含十七乡:湖田、竹园、黄埔、潭下、杞树、长蒲、蒲溪、洋田、董源、北楼、铁炉坝、岐岭、清溪、双头、柏洋、金鱼、丫髻。

三都:清化都、洑溪都、琴江都。

清化都,分三图,含九乡;赤陂、高坑、练溪、大岭、七都、油田、梓皋、龙须、水寨,北部和西北部属之。

洑溪都,分二图,含八乡:横流、锡坑、横陂、粘坑、棉洋、磂砂、嵩头、李皿,琴江流域下游地区属之。

琴江都,分四图,含十八乡:小拔、下洋、大坪、塘湖、九龙、贺江、上镇、中镇、秋溪、宝洞、泷下、横坑、彭方、龙窝,中溪、松溪、青溪、南岭,琴江上游流域地区属之(含现在紫金的东部、东北、东南和中部地区。

嘉靖元年(1522),佥事施儒报请金鱼,丫髻两乡置兴乐都,不久划归龙川县,现分属为七个乡镇。

二十一年(1542),知县周柏报请把厢分为南厢、北厢。

湖田以下七乡属南厢,洋田以下八乡属北厢。

分清化为四图。

隆庆三年(1569),都御史吴桂芳奏设永安县(今紫金县),以琴一、琴二两图所属贺江、上镇、中镇、秋溪、宝洞、泷下、横坑、彭方、龙窝、中溪、松溪、青溪、南岭十三个乡划归永安。

至此,本县分二厢、三都、十图、三十七乡,共有十三个乡镇划归紫金。

清末,全县分二厢(南厢、北厢)、三都(清化、洑溪、琴江)、四楼、二十四约、下辖四百九十六个村。

长乐初建,行政区划设厢、都、图、乡,全县有1厢、3都、9图、52乡(含以后划出的龙川县兴乐都2乡和永安县2图13乡)。

1厢(附城),湖田、潭下、岐岭、双头等17乡。

3都,分清化(共3图,含七都、油田、水寨等9乡)、洑溪(共2图,含横陂、横流、棉洋等8乡)、琴江(共4图,含小拔、塘湖、横坑、松溪等18乡)。

明嘉靖元年(1522),金鱼、丫髻两乡置兴乐都归龙川县。

隆庆三年(1569),以琴一、琴二两图所辖13乡划归永安县(今紫金县),本县设2厢、3都、10图、37乡。

探幽览胜五华天柱山天柱山,离天三尺三。

在梅州五华县棉洋镇境内有一座山,钟灵毓秀,与同属名山的七畲径遥遥相对。

时至今日,在天柱山的庇佑下棉洋镇人才辈出,被历代棉洋人视为五华的少祖山,是一个仙气环绕的风水圣地。

相传清乾隆55年(1790 )曾琼琲上京会试中武进士,殿试点为一甲榜眼及第。

按例对故里是否有名山大川进行了解时,曾琼琲说道:“此山离天三尺三,人过低头,马过卸鞍。

”官员听了几乎晕了头,天柱山也因此更加出名。

可见天柱山之奇。

若是初访天柱山,一定会被其蜿蜒曲折的道路惊讶到,仿佛就在过蜀道一般。

特别是从山脚、山腰,直至山顶,眼力所及的是身旁的峭壁、一路的险峻,驾车上山还是颇让人胆战心惊的。

所幸的是,一路上除了惊险以外,还在一路迂回曲折中看到了“天柱塔”、“喜雨宫”、“西天别境”、“灵应宫”等古寺宫庙。

其中印象最深的是那高3层的“天柱塔”,以及旁边那4米多高的观音佛像。

我在惊诧于雕刻佛像用的如此之大的石料是如何运到山顶上来之际,顺便看了看旁边竖立着的捐资雕刻佛像的芳名榜,发现捐10万元之多的人就有好几个,可想而知雕刻这尊观音佛像的工程之巨,耗资之大!另外,在用水泥铺设,外侧用石料做栏杆的平台入口处,还有两头石雕的大象,石象看上去憨厚可爱,栩栩如生。

当置身于山上如仙境一般的云雾缭绕时,那如那沸水冲入杯中升起的氤氲,细闻之又似有阵阵茶香扑鼻而来。

不禁想此山定是有仙草,定是杜牧所赞的“瑞草魁”。

向同行的人问起,才知道“瑞草魁”的缘由。

据《五华县志》记载,明代时天柱山上就有个斋堂叫桃源洞。

新中国成立后,广大农民大力垦复和开辟新茶园,桃源洞成为最初的茶叶加工厂。

天柱山一直以来种植的是小叶茶,被当地农民亲切地称为“家茶”。

上世纪50年代后引进了云南大叶种、梅占、凤凰水仙等。

坊间流传的有很多关于天柱山的茶诗、茶联、山歌,如:食君细茶领君情,杯中照影影照人。

连杯带茶吞落肚,一生一世不忘情。

又如山歌:阿妹村中一枝花,好比高山嫩细茶。

儒林史儒林第地处广东省梅州市五华县横陂镇近江村,距五华县城12公里,距梅州市区86公里,距世界球王李会堂故居2公里,与清两广提督魏大斌故居两对面,102省道边近江段。

魏氏曰元公开基祖,十四世纪初从江西石城迁至长乐,扎根于琴江、鹅峰嶂与茶亭岗的环抱—夏阜坝,开山辟地,围水造田,开创魏氏家族之基业,至今已有七百多年的历史。

儒林第是魏氏十五世魏锡朋,字金同系长乐(今五华),县大富翁(魏金同从小立志,敏而好学,成长后,善思经商,生意发达,成为富户,金同富而不忘习文,富而不忘故土,既讲经营之道,又行世人之理,他富裕起来后,不为自己所谋,而是乐于慈善和热心公益事业,清嘉庆年间,金同投掷资金然水寨黄桥设一义渡,使琴江相隔的东、西两岸相通为行人方便。

这年间,金同又捐白银2000多银元,与曾粤珍、郑朝育、李明亮、魏林春等,共同筹借资金,铺筑从锡坑,经横陂至乌石的长乐县道石板路,长达20多华里。

石板路铺成后,为当时南片横流渡(今安流)一带至长乐县城(今华城镇)行来的商贾和客人知名人称便。

魏金同慷慨解囊设渡桥、铺石路有口皆碑,乡人还为其夫人蔡氏,深名大义,见贫苦而怜恤,遇孤幼而慈悲,施善济贫的义举行为啧称赞。

蔡氏尊重知识,爱惜人才,她曾创设“宾兴会”基金,以奖励文武秀士,受人嘉许,送金匾“女中君子”之孙魏氏十七世承高公创立,字翠峦,御封儒林郎,为职布政司顾问即州府文书。

儒林第承高公行地理择日课,从选址,设计自己设计,选址新田岗,坐北向南,建于乾隆初年,历今200多年。

精明地理设计暗拱大江。

即屋地低,前面案高,占地2.5平方米,层高12米,共64间房。

由十条9米石柱竖立支撑,石柱上雕梁画栋,举目可观。

正屋由上七下七三栋下,二杠横屋转正。

分八套,每套分四房三厅,内室称“九天十八井”(附图1)。

结构独特,瓦栋无沟,错落有致。

四角屹然而立,简称“四角楼”。

承高公行地理择日在地理上说越要发准三杀,承高公地理过关,其建造专用准三杀,他能预测出至准三杀的物体相抵对,凡其所择日课用事,全无差错。

五华石雕精品水寨大桥劳动人民智慧和汗水的结晶,是勤劳和勇敢的五华人民的象征。

◆ 五华石业五华是著名“石匠之乡”,石业发展历史悠久、名师巧匠辈出。

据《五华县志》记载,“在古代,五华就较多地用石制斧、锛作生产生活用具。

”明嘉靖起,就有用石建桥和打房屋基础。

清代五华的石宫、石庙、石室、牌坊等,风格独特,石碑、石刻笔画清晰,石狮石像活灵活现……五华无处不有石,其中尤以横陂叶湖最为著名。

叶湖采石至今已历300多年,从地下开采,面积超过2平方公里。

旧时常有几百名匠人在此地开采、制作各种石料,产品更远销东南亚等地。

五华石匠技艺精湛,美名远扬。

解放前,五华石匠挟技谋生,穿州过府,过香港,下南洋。

建国后,五华石匠在全国各地甚至国外大显身手。

他们以高超的技艺,创造了巨大的财富,也留下了许许多多的举世闻名的石雕精品:北京天安门广场和人民大会堂、越南哥龙河拱式大石桥、广州石室、深圳白芒海关石屋、广州解放纪念像石雕、越秀山五羊石雕、南越王墓门前石雕群、珠海渔女雕像等均为五华石匠的代表作。

2007年6月五华石雕工艺被广东省人民政府批准列入省级1/ 6非物质文化遗产保护名录。

目前,五华从事打石、建筑业的,仍有几万人之多。

改革开放以来,由于受到现代市场的冲击,传统单一涣散的石业石雕难于获得更大的发展空间,五华石业的发展优势逐渐消退。

这种现状引起了五华县各界的高度重视,一场政企联动重振“石匠之乡”雄风的行动正在开展。

近年来,五华县委、县政府每年拨出专款用于保护和传承五华石匠技艺。

为了延续昔日的辉煌,五华一建有限公司从2012年起投资6500万元兴建石雕工艺项目,并以此为龙头致力推动全县石业重振雄风。

据了解,五华县在以后的城市建设中,还将与石业石雕艺术有机融合,注重营造独特鲜明的“石匠之乡”文化氛围,全方位推动石雕技艺的发展。

◆ 五华提线木偶戏五华提线木偶戏源远流长,明朝初年由福建传入,流行至今已有600多年的悠久历史。

明清时期,五华提线木偶戏已经兴盛。