第七节群落的概念

- 格式:ppt

- 大小:986.00 KB

- 文档页数:38

高中生物种群和群落知识点高中生物学课程中,种群和群落是比较重要的知识点。

种群指在同一地域区域内并具有相同基因型的物种个体群体,而群落则是指在同一区域内生活在一起,相互作用,构成了一个自然生态系统的全部有机体群体。

本文将重点介绍种群和群落的一些基本概念、组成结构及其相互关系。

一、种群的概念及组成1. 种群概念:种群是指在同一地域区域内并具有相同基因型的物种个体群体。

这里的区域可以是一个小河流、一个树林或整个地球上某个区域等等。

同一区域的个体组成种群,而且具有一定的种群规模和空间分布。

2. 种群的组成:种群的组成主要由以下几个部分构成:(1)基因型:种群内的个体具有相同基因型,但也可能会存在变异。

基因型受到基因和表现型的影响。

(2)数量:种群的数量一般比单个个体多得多,在有限的空间内形成了相对稳定的生态系统。

数量多的群体往往表现出更加灵活、适应力强,便于繁殖扩大。

(3)空间分布:种群中的个体分布在同一区域内,但可能在不同的小区域内生活。

(4)性别和年龄结构:生物体的性别和年龄差异对种群的数量和稳定性具有重要的影响。

不同性别和不同年龄段的个体具有不同的特征和行为,这些特征和行为都会影响种群的群体动态和结构。

二、群落的概念及组成1. 群落概念:群落是指在同一区域内生活在一起,相互作用,构成了一个自然生态系统的全部有机体群体。

不同种类的个体在群落内按照一定比例混合在一起,形成了一个相对稳定的生态系统。

2. 群落的组成:群落的组成主要由以下几个部分构成:(1)生境:生境是群落生存和发展的物理和化学条件,包括土壤、温度、光线、水分、空气质量等一系列因素。

(2)生物群落:指与生境相适应的各种生物种群。

群落内的个体数量和种类相对稳定,但是数量和比例随时在变动,受到环境变化等因素的影响。

(3)生态因素:生态因素分为生物因素和非生物因素,生物因素主要指相互作用的种类和数量,非生物因素主要指生境条件的共同作用。

三、种群和群落相互关系1. 种群与群落的关系:种群和群落存在着密切的相互关系,两者的数量和比例相互作用,影响着整个生态系统的稳定性。

群落的概念和基本特征群落生态学(community ecology)是研究生物群落与环境相互关系及其规律的学科,是生态学的一个重要分之科学。

一.群落的概念(一)群落的定义群落(生物群落,biotic community)棗指一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

它包括植物、动物和微生物等各个物种的种群,共同组成生态系统中有生命的部分。

生物群落=植物群落 + 动物群落+ 微生物群落生物群落上述的三个部分,从目前来看,植物群落学研究得最多,也最深入,群落学的一些基本原理多半是在植物群落学研究中获得的。

植物群落学(phytocoenology)也叫地植物学(geobotany)、植物社会学(phytosociology)或植被生态学(ecology of vegetation),它主要研究植物群落的结构、功能、形成、发展以及与所处环境的相互关系。

目前已形成比较完整的理论体系。

动物群落学的研究较植物群落困难,起步也相对较晚,但对近代群落生态学作出重要贡献的一些原理,如中度干扰说对形成群落结构的意义,竞争压力对物种多样性的影响,形成群落结构和功能基础的物种之间的相互关系等许多重要生态学原理,多数是由动物学家研究开始,并与动物群落学的进展分不开。

最有效的群落生态学研究,应该是动物、植物和微生物群落的有机结合。

(二)群落的性质关于群落的性质,长期以来一直存在着两种对立的观点。

争论的焦点在于群落到底是一个有组织的系统,还是一个纯自然的个体集合。

①"有机体"学派认为:沿着环境梯度或连续环境的群落组成了一种不连续的变化,因此生物群落是间断分开的。

法国的Braun-Blanquet、美国的Clements和英国的Tansley等支持上述观点。

②"个体"学派则认为:在连续环境下的群落组成是逐渐变化的,因而不同群落类型只能是任意认定的。

前苏联的Ramensky、美国Gleason的和法国的Lenoble 等支持上述观点。

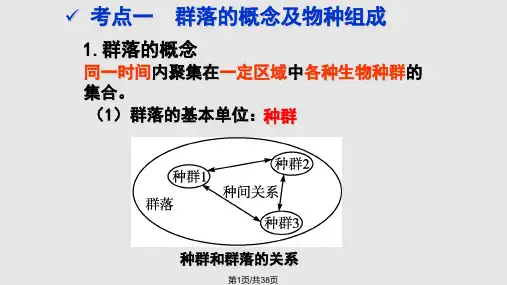

高中生物:群落的结构和演替知识点知识点1 群落的概念和研究范畴1.群落的概念:从种群角度分析,群落指的是同一时间,一定区域,各种生物种群的集合。

从生态系统的成分角度分析往往包含生产者、消费者、分解者。

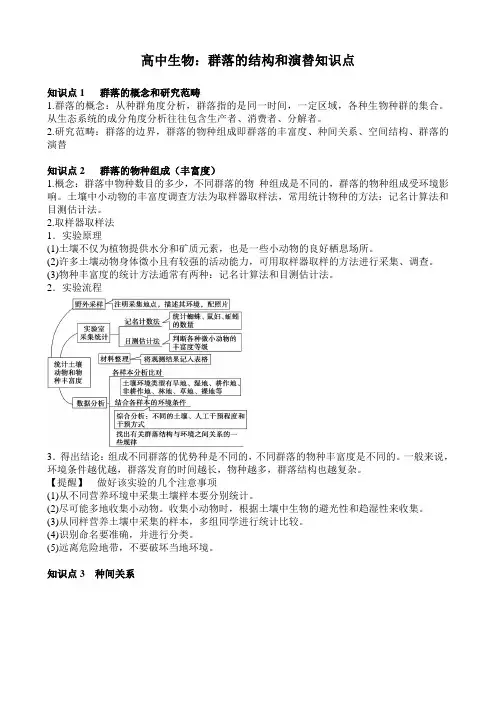

2.研究范畴:群落的边界,群落的物种组成即群落的丰富度、种间关系、空间结构、群落的演替知识点2 群落的物种组成(丰富度)1.概念:群落中物种数目的多少,不同群落的物种组成是不同的,群落的物种组成受环境影响。

土壤中小动物的丰富度调查方法为取样器取样法,常用统计物种的方法:记名计算法和目测估计法。

2.取样器取样法1.实验原理(1)土壤不仅为植物提供水分和矿质元素,也是一些小动物的良好栖息场所。

(2)许多土壤动物身体微小且有较强的活动能力,可用取样器取样的方法进行采集、调查。

(3)物种丰富度的统计方法通常有两种:记名计算法和目测估计法。

2.实验流程3.得出结论:组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。

一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂。

【提醒】做好该实验的几个注意事项(1)从不同营养环境中采集土壤样本要分别统计。

(2)尽可能多地收集小动物。

收集小动物时,根据土壤中生物的避光性和趋湿性来收集。

(3)从同样营养土壤中采集的样本,多组同学进行统计比较。

(4)识别命名要准确,并进行分类。

(5)远离危险地带,不要破坏当地环境。

知识点3 种间关系【提醒】种间关系曲线的辨别曲线——不同步性变化的此消彼长(不会导致某种生物灭绝),在捕食数量关系图中,捕食者与被捕食者的判断:其一,依两条曲线的关系,捕食者随着被捕食者的变化而变化,如图中A先达到最多,B随后才达到最多,即曲线B随着曲线A的变化而变化,故B捕食A。

其二,依最多个体数,被捕食者的个体数通常多于捕食者,故由图中A的最大个体数多于B的,也可推出B捕食A。

3.竞争曲线——看最终结果,一种数量增加,另一种下降甚至降为0,只要曲线中提示两种生物有共同的空间或食物,则必为竞争,竞争激烈程度取决于空间、食物的重叠范围。

生物高考群落知识点群落是指生物群体在某一地区内相互依存、相互作用的总体。

在生物高考中,群落是一个重要的知识点。

本文将介绍群落的概念、特点、形成机制以及群落的分类。

一、群落的概念群落是由不同物种组成的共同生活在一定地理范围内的生物群体总体。

这些物种之间存在着相互依存、相互影响的关系。

群落可以包含多种生物,如动物、植物、微生物等。

二、群落的特点1. 多样性:群落中存在多种不同物种,它们之间的种类和数量相对稳定。

2. 依存性:群落中的物种相互依赖,彼此之间形成复杂的生态关系。

3. 稳定性:群落内部的物种组成和结构相对稳定,会经历一系列的变化和演替过程。

4. 互利共生:群落中的不同物种通过相互作用和合作,实现资源的共享和互惠。

三、群落的形成机制群落的形成是由生物群体相互作用和环境条件共同作用的结果。

1. 种间相互作用:包括捕食关系、竞争关系、共生关系等。

通过这些相互作用,物种之间形成了一种平衡状态,共同构成了群落。

2. 环境因素:环境条件对群落的形成也起到重要的影响。

如气候、土壤、水文等因素,会构成不同的生境类型和群落结构。

四、群落的分类根据不同的分类标准,群落可以分为多种类型。

以下是常见的几种分类方法:1. 植被群落:根据主导植物的类型和组合,将群落分为森林群落、草原群落、沙漠群落等。

2. 动物群落:根据生态位和生活习性的相似性,将动物进行分类,如水生群落、陆生群落等。

3. 水生群落:根据所处水域的特点和生物多样性,将群落分为淡水群落、海洋群落等。

结语群落是生物学中一个重要的概念,它涉及到生物之间的相互关系、生态系统的稳定性等方面。

通过了解群落的概念、特点、形成机制以及分类等知识点,我们能够更好地理解生态学的基本原理和生物多样性的重要性。

在生物高考中的相关题目中,对群落的理解和应用是必不可少的。

知识点18种群和群落讲解群和群落是生态学中非常重要的概念,用来描述生物在自然界中的组织形式和相互作用关系。

群指的是同一种或不同种的个体聚集在一起的总体,而群落则是指一定区域内不同物种组成的群体。

1. 种群(Population):指同一物种个体在一定空间范围内的总体。

种群具有相同遗传特征,能够相互交配并繁衍后代。

种群中的个体数量、密度和分布都是种群生态学的重要研究内容。

3. 群体(Aggregation):指在其中一区域内同一物种个体的集合。

群体形成的原因可以是为了追求食物、避免捕食或者繁殖。

4. 群集(Clumping):指物种个体在空间上聚集成簇的现象。

群集行为常见于同一种个体之间的繁殖和狩猎。

5. 随机分布(Random Dispersal):指物种个体在空间上分布呈无规律的情况。

随机分布常见于资源丰富、环境均匀的情况下或者是没有空间和社会限制的情况。

6. 均匀分布(Uniform Dispersal):指物种个体在空间上呈均匀分布的情况。

均匀分布常见于资源稀缺或者个体之间存在领地争夺的情况。

7. 聚集分布(Clumped Dispersal):指物种个体在空间上呈聚集分布的情况。

聚集分布常见于资源分布不均匀或者个体之间通过信息传递互相吸引的情况。

8. 群居(Colony):指一种特定生活方式,多个个体聚集在一起并具有一定的工作分配。

群居常见于社会性昆虫如蜜蜂和蚂蚁。

9. 动物群(Herd):指一群相同物种的动物在同一时间和地点内进行集群行为。

动物群主要是为了避免捕食者和提高觅食效率。

10. 细胞群(Cell Colony):指由多个细胞组成的群体。

细胞群常见于细菌、藻类和真菌等单细胞生物。

11. 鸟飞群(Flock):指一群鸟类在飞行时保持一定间距并呈现协调的集体行为。

鸟飞群有助于避免碰撞和提高集体防御能力。

12. 鱼群(Shoal):指一群鱼类在水中保持一定间距并具有协同行为。

鱼群可以提高觅食效率和降低被捕食的风险。

第七节地球上主要群落类型及其分布生物群落类型主要有下列几类:森林:热带雨林常绿阔叶林落叶阔叶林北方针叶林草地:稀树草原草原荒漠苔原一、陆地生物群落的分布格局(1)纬度热量沿纬度变化,出现生态系统类型有规律的更替,如从赤道向北极依次出现热带雨林,常绿阔叶林,落叶阔叶林,北方针叶林与苔原,即所谓纬向地带性。

(2)经度在北美大陆和欧亚大陆,由于海陆分布格局与大气环流特点,水分梯度常沿经向变化,因此导致生态系统的经向分异,即由沿海湿润区的森林,经半干旱的草原到干旱区的荒漠。

称为经度地带性。

(3)海拔海拔升高,气温下降。

降水最初随高度的增加而增加,达一定界线后,降水量又开始降低。

由于海拔高度的变化,常引起自然生态系统有规律地更替,此现象为垂直地带性。

我国植被分布规律:我国东南半部由南向北随着热量的递减,植被的带状分布较明显,依次为:热带雨林、季雨林—亚热带常绿阔叶林—暖温带落叶阔叶林—温带针阔混交林—寒温带针叶林。

体现纬向地带性。

大兴安岭西坡南行,向西南经燕山、吕梁山、子午岭、六盘山到青藏高原东缘,400mm等雨量线。

东部为森林区,中部为草原区,西北部为干旱荒漠区。

体现经向地带性。

长白山(北纬42,海拔2744米)垂直分布:300—500米,蒙古栎林和落叶阔叶杂木林带500—1000米,针阔混交林带1000—1600米,山地针叶林(云冷杉林)带1600—1900米,山地矮曲林(岳桦林)带1900—2744米,山地冻原带。

二、森林群落1.热带雨林分布在赤道及其两侧的湿润区域,是目前地球上面积最大,对维持人类生存环境起最大作用的森林生态系统,约占地球上现存森林面积的一半。

主要分布在:南美洲的亚马逊盆地,非洲的刚果盆地,东南亚一些岛屿,往北可伸入我国西双版纳与海南岛南部。

气候:终年高温多雨,年平均气温26℃以上,月平均温度多高于20℃。

年降水2500~4500毫米,全年均匀分布。

土壤养分极为贫瘠,酸性。

雨林所需要的营养成分,几乎全贮备在植物量中,每年一部分植物体死去,很快矿质化,并直接被根系所吸收,形成一个几乎封闭的循环系统。

群落的结构一、群落的概念1、同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落.如:在池塘生物群落中,既有浮萍等水生植物,也有鱼,虾,螺等水生动物,还有多种多样的微生物等2、理解:生活在一定区域内,相互之间有直接或间接关系的各种生物种群的总和。

由于种间关系而形成了生物群落。

植物、动物、微生物三大功能类群是相互作用相互影响,彼此之间一物质和能量为纽带紧密地联系知识一起,组成了生物群落。

3、一个群落中物种的多少和每个种群的个体数量,是群落多样性的基础二、群落的结构1、群落的物种组成不同群落的物种数目有区别(1)丰富度:群落中物种数目的多少称为物种的丰富度(2)群落的物种组成是区分不同群落的重要特征2、种间关系种间关系包括:捕食、竞争、互利共生、寄生(1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物.特点:数量上呈现“先增加者先减少,后增加这后减少”的非同步性变化;先增加先减少的为被捕食者,后增加后减少的为捕食者;一般而言,被捕食者在整体上的数量多于捕食者。

数量坐标图能量关系图举例:狼与兔、羊与草、青蛙与昆虫(2)竞争:两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等特点:数量上呈现出“你死我活”的同步性变化;竞争的结果有两种:竞争实力相当时,两种生物在数量上相互抑制;竞争实力相差悬殊时,一方占优势,一方处于劣势甚至灭亡。

坐标曲线图能量关系图举例:牛与羊、农作物与杂草、大象和狮子争夺水源等(3)互利共生:两者生活在一起,相互依赖,彼此有利特点:数量上呈现“同生共死”的同步性变化;相互依存,彼此有利,如果分开,则上方不能生存或一方不能生存;数量上同时增加,同时减少。

数量坐标图能量关系图举例:地衣(真菌藻类共生)、根瘤菌与豆科植物(4)寄生:一种生物(寄生者)寄生于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活特点:对寄主有害,对寄生者有利;如果分开,则寄生生物难以单独生存,而寄主会生活的更好。

数量坐标图能量关系图举例:蛔虫与人、噬菌体与细菌等种间关系(“+”表示有利,“-”表示有害。

群落群落的概念在自然界中,任何一个种群都不是单独存在的,而是与其他种群通过种间关系紧密联系的。

生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各生物种群的总和,叫做生物群落,简称群落。

提问:群落和种群的区别和联系各是什么呢?要求答出:(1)区别:种群是指一定空间和时间内同种生物个体的总和,是种内关系的研究范围,而群落是由生活在一定自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的所有种群的总和,是种间关系的研究范围。

(2)联系:种群是群落的基本单位,群落是各个生物种群的有机集合体。

群落的物种组成和优势种关于“群落的物种组成”的教学,主要让学生认识到:(1)物种组成是区别不同群落的重要特征,(2)不同群落间,种群数量和种群中个体数量差别很大。

认识一个群落的物种组成,首先,要调查该群落分别有多少种植物、动物和微生物,列出它们的名录。

其次,还要进一步搞清群落中各种群的相对数量和比例。

在生态学上,描述一个群落中种群数量的多少是用丰度来表示。

群落结构关于“群落的结构”的教学应强调以下几点:群落中植物的垂直结构直接影响群落中动物的垂直结构,动物种类的多少是随植物层次的多少而变化的。

阳光、温度、水分等生态因素对动植物的分层有直接影响。

群落的水平结构往往是由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素造成种群密度上的差别。

群落的时间结构是指群落的组成和外貌随时间而发生有规律的变化,主要体现在光照、温度的影响导致群落周期性的变化,如动植物物的昼夜活动变化和季节性变化。

群落内部不同生活型的生物在空间上的配置格局叫群落的结构,它包括垂直结构和水平结构。

1.垂直结构在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象。

为什么在群落中,各个生物种群在空间具有分层现象呢?现在我们举例说明原因。

(1)在森林群落中,植物明显划分为乔木层、灌木层和草本层。

从植物对环境的适应角度分析,乔木层的植物生活在森林的顶层,都属于阳生植物,也就是说,乔木层的植物只有在较强光照条件下,才能正常生长,而灌木层植物属于耐阴植物,能适应弱光环境,草本层植物都是阴生植物,在较弱光照下才能正常生长。

群落群落的概念在自然界中,任何一个种群都不是单独存在的,而是与其他种群通过种间关系紧密联系的。

生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各生物种群的总和,叫做生物群落,简称群落。

提问:群落和种群的区别和联系各是什么呢?要求答出:(1)区别:种群是指一定空间和时间内同种生物个体的总和,是种内关系的研究范围,而群落是由生活在一定自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的所有种群的总和,是种间关系的研究范围。

(2)联系:种群是群落的基本单位,群落是各个生物种群的有机集合体。

群落的物种组成和优势种关于“群落的物种组成”的教学,主要让学生认识到:(1)物种组成是区别不同群落的重要特征,(2)不同群落间,种群数量和种群中个体数量差别很大。

认识一个群落的物种组成,首先,要调查该群落分别有多少种植物、动物和微生物,列出它们的名录。

其次,还要进一步搞清群落中各种群的相对数量和比例。

在生态学上,描述一个群落中种群数量的多少是用丰度来表示。

群落结构关于“群落的结构”的教学应强调以下几点:群落中植物的垂直结构直接影响群落中动物的垂直结构,动物种类的多少是随植物层次的多少而变化的。

阳光、温度、水分等生态因素对动植物的分层有直接影响。

群落的水平结构往往是由于地形的变化、土壤湿度和盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同,以及人与动物的影响等因素造成种群密度上的差别。

群落的时间结构是指群落的组成和外貌随时间而发生有规律的变化,主要体现在光照、温度的影响导致群落周期性的变化,如动植物物的昼夜活动变化和季节性变化。

群落内部不同生活型的生物在空间上的配置格局叫群落的结构,它包括垂直结构和水平结构。

1.垂直结构在垂直方向上,生物群落具有明显的分层现象。

为什么在群落中,各个生物种群在空间具有分层现象呢?现在我们举例说明原因。

(1)在森林群落中,植物明显划分为乔木层、灌木层和草本层。

从植物对环境的适应角度分析,乔木层的植物生活在森林的顶层,都属于阳生植物,也就是说,乔木层的植物只有在较强光照条件下,才能正常生长,而灌木层植物属于耐阴植物,能适应弱光环境,草本层植物都是阴生植物,在较弱光照下才能正常生长。