生物群落的概念与特征

- 格式:ppt

- 大小:3.29 MB

- 文档页数:36

一、生物群落的定义群落:一定的种所组成的天然群聚体即为群落,形成群落的种对环境有大致相同的要求或一种依赖于另外一种而生存。

任何一个群落都有生长发育到成熟的阶段。

生物群落定义:特定空间或特定生境下生物种群有规律的组合,它们之间以及它们与环境之间彼此影响,相互作用,具有一定的形态结构与营养结构,执行一定的功能。

群落的基本特征:1.一定的种类组成:每个群落都是由一定的植物、动物、微生物种群组成的,因此,种类组成是区别不同群落的首要特征。

2.一定的结构:生物群落具有形态结构,生态结构与营养结构。

如生活型组成,种的分布格局,成层性,季相,捕食者和被食者的关系等。

3.一定的动态特征:生物群落是生态系统中具生命的部分,生命的特征是不停地运动,群落也是如此。

其动态特征包括季节动态,年际动态,演替与演化。

4.不同物种之间的相互影响:群落中的物种以有规律地形式共处。

一个群落的形成和发展必须经过生物对环境的适应和生物种群之间的相互适应。

5.一定的分布范围:任何一个群落都分布在特定地段或特定生境上,不同群落的生境和分布范围不同。

无论从全球范围看还是从区域角度讲,不同生物群落都是按着一定的规律分布。

6.形成群落环境:生物群落对其居住环境产生重大影响,并形成群落环境。

7.具有特定的群落边界特征:在自然条件下,有些群落具有明显的边界,可以清楚地加以区分;有的则不具有明显边界,而处于连续变化中。

但在多数情况下,不同群落之间都存在过渡带,被称为群落交错区(ecotone),边缘效应。

一、生物群落的性质:机体论 VS.个体论1.机体论:认为群落是客观存在的实体,是一个有组织的生物系统,就像有机体那样,有诞生、成长、死亡的过程。

是相对独立的,对外表现出整体性。

具有明显的边界,而且与其他群落是间断的,可分的、可重复出现的2.个体论:认为群落并非自然界的实体,是生态学家为了研究,从一个连续变化着的植被连续体中人为确定的一组物种集合体。

它的组成及结构依赖于特定的环境。

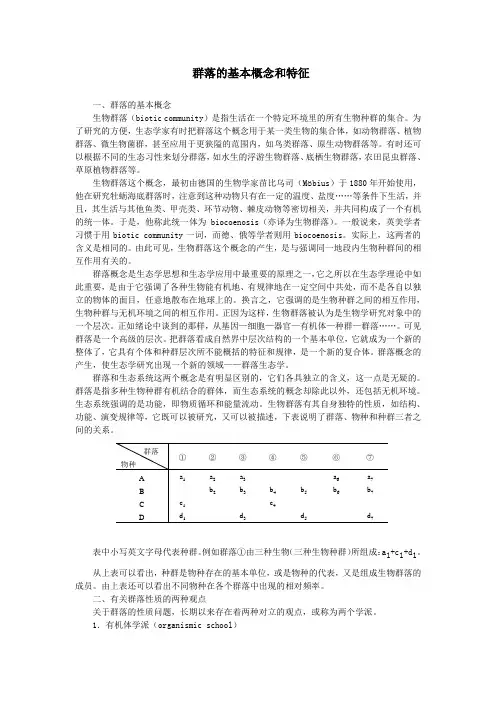

群落的基本概念和特征一、群落的基本概念生物群落(biotic community)是指生活在一个特定环境里的所有生物种群的集合。

为了研究的方便,生态学家有时把群落这个概念用于某一类生物的集合体,如动物群落、植物群落、微生物菌群,甚至应用于更狭隘的范围内,如鸟类群落、原生动物群落等。

有时还可以根据不同的生态习性来划分群落,如水生的浮游生物群落、底栖生物群落,农田昆虫群落、草原植物群落等。

生物群落这个概念,最初由德国的生物学家苗比乌司(Möbius)于1880年开始使用,他在研究牡蛎海底群落时,注意到这种动物只有在一定的温度、盐度……等条件下生活,并且,其生活与其他鱼类、甲壳类、环节动物、棘皮动物等密切相关,并共同构成了一个有机的统一体。

于是,他称此统一体为biocoenosis(亦译为生物群落)。

一般说来,英美学者习惯于用biotic community一词,而德、俄等学者则用biocoenosis。

实际上,这两者的含义是相同的。

由此可见,生物群落这个概念的产生,是与强调同一地段内生物种群间的相互作用有关的。

群落概念是生态学思想和生态学应用中最重要的原理之一,它之所以在生态学理论中如此重要,是由于它强调了各种生物能有机地、有规律地在一定空间中共处,而不是各自以独立的物体的面目,任意地散布在地球上的。

换言之,它强调的是生物种群之间的相互作用,生物种群与无机环境之间的相互作用。

正因为这样,生物群落被认为是生物学研究对象中的一个层次。

正如绪论中谈到的那样,从基因—细胞—器官—有机体—种群—群落……。

可见群落是一个高级的层次。

把群落看成自然界中层次结构的一个基本单位,它就成为一个新的整体了,它具有个体和种群层次所不能概括的特征和规律,是一个新的复合体。

群落概念的产生,使生态学研究出现一个新的领域——群落生态学。

群落和生态系统这两个概念是有明显区别的,它们各具独立的含义,这一点是无疑的。

群落是指多种生物种群有机结合的群体,而生态系统的概念却除此以外,还包括无机环境。

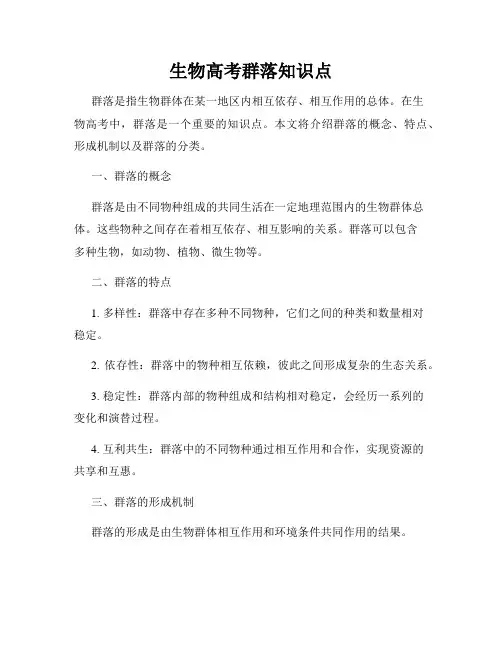

生物高考群落知识点群落是指生物群体在某一地区内相互依存、相互作用的总体。

在生物高考中,群落是一个重要的知识点。

本文将介绍群落的概念、特点、形成机制以及群落的分类。

一、群落的概念群落是由不同物种组成的共同生活在一定地理范围内的生物群体总体。

这些物种之间存在着相互依存、相互影响的关系。

群落可以包含多种生物,如动物、植物、微生物等。

二、群落的特点1. 多样性:群落中存在多种不同物种,它们之间的种类和数量相对稳定。

2. 依存性:群落中的物种相互依赖,彼此之间形成复杂的生态关系。

3. 稳定性:群落内部的物种组成和结构相对稳定,会经历一系列的变化和演替过程。

4. 互利共生:群落中的不同物种通过相互作用和合作,实现资源的共享和互惠。

三、群落的形成机制群落的形成是由生物群体相互作用和环境条件共同作用的结果。

1. 种间相互作用:包括捕食关系、竞争关系、共生关系等。

通过这些相互作用,物种之间形成了一种平衡状态,共同构成了群落。

2. 环境因素:环境条件对群落的形成也起到重要的影响。

如气候、土壤、水文等因素,会构成不同的生境类型和群落结构。

四、群落的分类根据不同的分类标准,群落可以分为多种类型。

以下是常见的几种分类方法:1. 植被群落:根据主导植物的类型和组合,将群落分为森林群落、草原群落、沙漠群落等。

2. 动物群落:根据生态位和生活习性的相似性,将动物进行分类,如水生群落、陆生群落等。

3. 水生群落:根据所处水域的特点和生物多样性,将群落分为淡水群落、海洋群落等。

结语群落是生物学中一个重要的概念,它涉及到生物之间的相互关系、生态系统的稳定性等方面。

通过了解群落的概念、特点、形成机制以及分类等知识点,我们能够更好地理解生态学的基本原理和生物多样性的重要性。

在生物高考中的相关题目中,对群落的理解和应用是必不可少的。

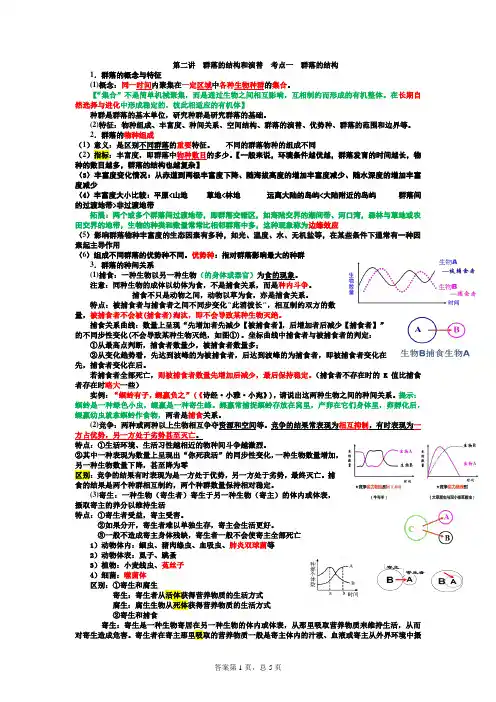

第二讲群落的结构和演替考点一群落的结构1.群落的概念与特征(1)概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

【“集合”不是简单机械聚集,而是通过生物之间相互影响,互相制约而形成的有机整体。

在长期自然选择与进化中形成稳定的,彼此相适应的有机体】种群是群落的基本单位,研究种群是研究群落的基础。

(2)特征:物种组成、丰富度、种间关系、空间结构、群落的演替、优势种、群落的范围和边界等。

2.群落的物种组成(1)意义:是区别不同群落的重要特征。

不同的群落物种的组成不同(2)指标:丰富度,即群落中物种数目的多少。

【一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种的数目越多,群落的结构也越复杂】(3)丰富度变化情况:从赤道到两极丰富度下降、随海拔高度的增加丰富度减少、随水深度的增加丰富度减少(4)丰富度大小比较:平原<山地草地<林地远离大陆的岛屿<大陆附近的岛屿群落间的过渡地带>非过渡地带拓展:两个或多个群落间过渡地带,即群落交错区,如海陆交界的潮间带、河口湾,森林与草地或农田交界的地带,生物的种类和数量常常比相邻群落中多,这种现象称为边缘效应(5)影响群落物种丰富度的生态因素有多种,如光、温度、水、无机盐等,在某些条件下通常有一种因素起主导作用(6)组成不同群落的优势种不同。

优势种:指对群落影响最大的种群3.群落的种间关系(1)捕食:一种生物以另一种生物(的身体或器官)为食的现象。

注意:同种生物的成体以幼体为食,不是捕食关系,而是种内斗争。

捕食不只是动物之间,动物以草为食,亦是捕食关系。

特点:被捕食者与捕食者之间不同步变化“此消彼长”,相互制约双方的数量,被捕食者不会被(捕食者)淘汰,即不会导致某种生物灭绝。

捕食关系曲线:数量上呈现“先增加者先减少【被捕食者】,后增加者后减少【捕食者】”的不同步性变化(不会导致某种生物灭绝,如图①)。

坐标曲线中捕食者与被捕食者的判定:①从最高点判断,捕食者数量少,被捕食者数量多;②从变化趋势看,先达到波峰的为被捕食者,后达到波峰的为捕食者,即被捕食者变化在先,捕食者变化在后。

举例说明生物群落的基本特征1. 什么是生物群落?生物群落,说白了就是一群生物在同一个地方,像小区的邻居一样,大家各自生活,却又紧密相连。

想象一下,森林里那些高大的树木、嬉戏的小鸟、静静流淌的小溪,哎,简直就是一幅生动的画卷,谁说大自然没有艺术感呢?每种生物在这个大家庭里都有自己的角色,像是电影里的演员,少了谁都不行。

1.1 多样性的重要性首先,生物群落的最大特点就是多样性。

就像我们去餐馆,总希望能看到各种菜品,才能满足不同人的味蕾。

生态系统也是如此,生物种类的多样性使得群落更加稳定,生存环境更为丰富。

你想想,要是只有一种植物在这儿扎根,那日子还真是单调得像白开水。

各种植物和动物的共存,形成了一个复杂的网络,各种关系就像交响乐团,各种乐器齐奏,才能演出和谐的旋律。

1.2 竞争与合作不过,这个大家庭可不是一帆风顺的。

生物之间有竞争,有合作,简直就像家庭聚会,表面上和和气气,背后却暗流涌动。

有些动物为了争夺食物、栖息地而斗智斗勇,像小狐狸与小兔子的追逐战;而有些则相互依赖,比如蜜蜂和花,花提供花蜜,蜜蜂则帮忙传粉,双赢的局面,谁说不是呢?2. 生物群落的结构再说说生物群落的结构。

这个结构其实可以分成几个层次,像分级的蛋糕,最上面是顶级捕食者,像狮子、老虎这些“霸主”;接下来是中层捕食者,比如狼和狐狸;最底层则是草食动物,比如鹿和兔子,当然还有植物。

每个层次都有自己的任务,谁也不能掉链子。

比如,如果顶级捕食者数量减少,下面的动物就会疯狂繁殖,结果就是草原被啃得干干净净,生态平衡就此打破。

2.1 食物链的奇妙说到食物链,那简直就是自然界的“连锁反应”。

从小虫子到大老虎,每一个生物都是环环相扣,缺一不可。

假如有一天,某种植物消失了,那它的食客就得另寻他路,结果可能导致某些动物数量暴涨,而某些动物则可能面临饥饿,简直就是一场生态的大变革。

想象一下,一个小小的变化,就能引发连锁反应,真是太神奇了!2.2 环境的影响除了生物之间的互动,环境对生物群落的影响也不容小觑。

第三部分群落生态学什么是生物群落?它有哪些主要特征?生物群落是在相同时间聚集在同一地段上的各物种种群的集合。

群落一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

包括植物、动物和微生物等各个物种的种群,共同组成生态系统中有生命的部分。

特征:1.具有一定的种类组成。

2.群落中各物种之间是相互联系的。

3.群落具有自己的内部环境。

4.具有一定的结构。

5.具有一定的动态特征。

6.具有一定的分布范围。

7.具有边界特征。

8.群落中各物种不具有同等的群落学重要性。

2、层次和层片有何异同?在概念上,层片的划分强调了群落的生态学方面;而层次的划分,着重于群落的形态。

在多数情况下,如按生活型类群较大的单位划分层片,则与层次有一致性。

如果使用生活型类型较细的单位划分,则两者就不一致,往往层次相同而层片不同。

3、群落结构的时空格局及其生态学意义是什么?(见作业)群落的外貌:是指群落的外部形态特征,是认识植物群落的基础,也是区分不同植被类型的主要标志。

由群落的种类组成和层片结构所决定。

群落的季相:主要层植物的季节性变化,使群落表现为不同的季节性外貌。

如草原植被,往往发育在温带地区,而温带四季分明,故季相十分明显。

4、说明水生演替系列和旱生演替系列的过程。

淡水湖泊只有在水深少于5-7米的湖底才开始有较大型的水生植物生长。

A 自由漂浮植物阶段:漂浮植物残体及矿质颗粒沉积。

B 沉水植物阶段:5-7米水深处先锋植物群落轮藻属植物进一步抬升湖底,2-4米时,金鱼藻、狐尾藻、眼子菜、黑藻、茨藻等出现,湖底抬升速度加快。

C 浮叶根生植物阶段睡莲科和水鳖科出现,将沉水植物向水深处排挤,湖底抬升速度更快。

D 直立水生植物阶段:芦苇、香蒲等。

茂密的根茎使湖底迅速抬升出水面,开始表现陆生环境特点E 湿生草本植物阶段:在有机质丰富的潮湿环境中沼泽植物莎草科和禾本科中湿生种类开始生长。

但水位的降低和地面蒸发,土壤很快干燥,湿生的草类亦很快地为旱生草类所代替F 木本植物阶段:喜湿的灌木—树木—森林。

群落的概念和基本特征群落生态学(community ecology)是研究生物群落与环境相互关系及其规律的学科,是生态学的一个重要分之科学。

一.群落的概念(一)群落的定义群落(生物群落,biotic community)棗指一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。

它包括植物、动物和微生物等各个物种的种群,共同组成生态系统中有生命的部分。

生物群落=植物群落+ 动物群落+ 微生物群落生物群落上述的三个部分,从目前来看,植物群落学研究得最多,也最深入,群落学的一些基本原理多半是在植物群落学研究中获得的。

植物群落学(phytocoenology)也叫地植物学(geobotany)、植物社会学(phytosociology)或植被生态学(ecology of vegetation),它主要研究植物群落的结构、功能、形成、发展以及与所处环境的相互关系。

目前已形成比较完整的理论体系。

动物群落学的研究较植物群落困难,起步也相对较晚,但对近代群落生态学作出重要贡献的一些原理,如中度干扰说对形成群落结构的意义,竞争压力对物种多样性的影响,形成群落结构和功能基础的物种之间的相互关系等许多重要生态学原理,多数是由动物学家研究开始,并与动物群落学的进展分不开。

最有效的群落生态学研究,应该是动物、植物和微生物群落的有机结合。

(二)群落的性质关于群落的性质,长期以来一直存在着两种对立的观点。

争论的焦点在于群落到底是一个有组织的系统,还是一个纯自然的个体集合。

①"有机体"学派认为:沿着环境梯度或连续环境的群落组成了一种不连续的变化,因此生物群落是间断分开的。

法国的Braun-Blanquet、美国的Clements和英国的Tansley等支持上述观点。

②"个体"学派则认为:在连续环境下的群落组成是逐渐变化的,因而不同群落类型只能是任意认定的。

前苏联的Ramensky、美国Gleason的和法国的Lenoble等支持上述观点。