高中数学教学例题辨析

- 格式:docx

- 大小:28.19 KB

- 文档页数:2

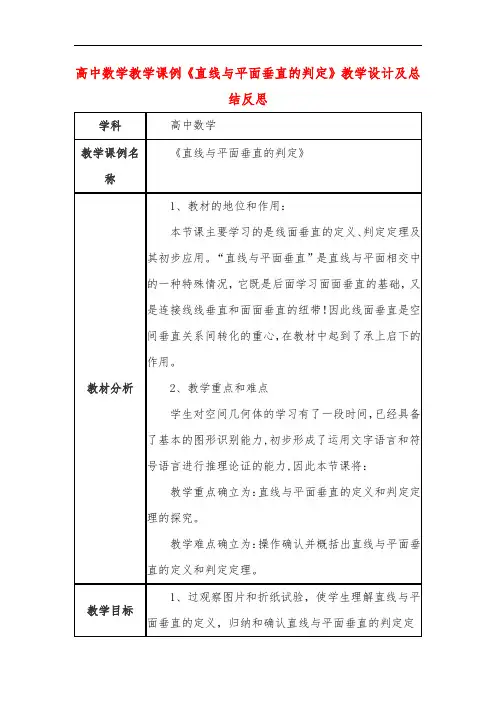

高中数学教学设计案例分析参考高中数学《圆锥曲线定义的运用》教学案例的反思一、教学内容分析圆锥曲线的定义反映了圆锥曲线的本质属性,它是无数次实践后的高度抽象.恰当地利用定义解题,许多时候能以简驭繁.因此,在学习了椭圆、双曲线、抛物线的定义及标准方程、几何性质后,再一次强调定义,学会利用圆锥曲线定义来熟练的解题”。

二、学生学习情况分析我所任教班级的学生参与课堂教学活动的积极性强,思维活跃,但计算能力较差,推理能力较弱,使用数学语言的表达能力也略显不足。

三、设计思想由于这部分知识较为抽象,如果离开感性认识,容易使学生陷入困境,降低学习热情.在教学时,借助多媒体动画,引导学生主动发现问题、解决问题,主动参与教学,在轻松愉快的环境中发现、获取新知,提高教学效率.四、教学目标1.深刻理解并熟练掌握圆锥曲线的定义,能灵活应用定义解决问题;熟练掌握焦点坐标、顶点坐标、焦距、离心率、准线方程、渐近线、焦半径等概念和求法;能结合平面几何的基本知识求解圆锥曲线的方程。

2.通过对练习,强化对圆锥曲线定义的理解,提高分析、解决问题的能力;通过对问题的不断引申,精心设问,引导学生学习解题的一般方法。

3.借助多媒体辅助教学,激发学习数学的兴趣.五、教学重点与难点:教学重点1.对圆锥曲线定义的理解2.利用圆锥曲线的定义求“最值”3.“定义法”求轨迹方程教学难点:巧用圆锥曲线定义解题六、教学过程设计【设计思路】(一)开门见山,提出问题一上课,我就直截了当地给出——例题1:(1) 已知A(-2,0), B(2,0)动点M满足|MA|+|MB|=2,则点M的轨迹是()。

(A)椭圆(B)双曲线(C)线段(D)不存在(2)已知动点 M(x,y)满足(x1)2(y2)2|3x4y|,则点M的轨迹是()。

(A)椭圆(B)双曲线(C)抛物线(D)两条相交直线【设计意图】定义是揭示概念内涵的逻辑方法,熟悉不同概念的不同定义方式,是学习和研究数学的一个必备条件,而通过一个阶段的学习之后,学生们对圆锥曲线的定义已有了一定的认识,他们是否能真正掌握它们的本质,是我本节课首先要弄清楚的问题。

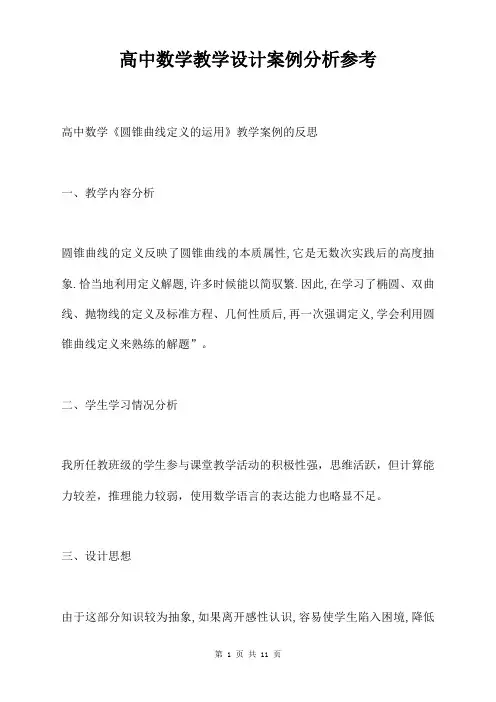

高中数学简易逻辑中几个概念的辨析及教学建议简易逻辑是高中阶段数学学科的重要组成部分,因此,对这部分的理解和掌握至关重要。

简易逻辑的核心概念是关系、命题、推理和证明。

其中,关系、命题和推理概念间存在着联系和相互紧密联系,而通过这些概念所表达的思想和方法,学生们可以更好地理解数学的思维方式和解决问题的方法。

首先,要对关系概念有较为深入的认识,需要对该概念的各种类型、表示形式及它们之间的联系加以区分和理解,如运算关系、等价关系、全称关系、相关关系、依赖关系、归纳关系等等;其次,要对命题概念进行深入认识,需要熟悉和了解命题的构成与分类、情况分析、命题判断以及二重否定转换等内容;最后,在进行推理和证明时,要掌握简易逻辑中通用的推理形式,诸如演绎法、归纳法和分析法等,而在做出有效的推理和证明时要加以正确的理解和运用,使得该推理的正确性及有效性得到有效的证明和说明。

因此,在简易逻辑教学中,教师应该给予学生足够的时间,正确的理解和运用这些概念,搞清楚概念之间的联系,培养学生的解题能力和推理能力,做到举一反三,使得学生在学习和运用这些概念时更轻松,而不是简单地counting on阅读记忆。

此外,应将这些概念联系到实际生活中,使其能够更好地被学生理解和掌握,形成理解性学习的习惯,以便将来解决数学问题时能够更加自如。

在具体的教学过程中,教师可以采用考试题目、案例研究和实践活动等形式来结合简易逻辑进行教学,引导学生更好地学习和掌握简易逻辑,让学生感受到数学的构成及其与其他学科的相互关联,也可以通过小组学习和讨论,让学生自觉地深入探讨和总结,并且通过让学生进行实践活动,以此来提高学生的解题能力和推理能力。

总的来说,培养学生对简易逻辑概念的理解和掌握是非常重要的,以有效提高学生的数学解题能力和推理能力。

因此,教师应该为学生提供正确的指导,把联系到实际生活的概念、循序渐进的讲解和实践活动等融入到教学中,以便让学生更好地理解、掌握和运用简易逻辑中所涉及的概念。

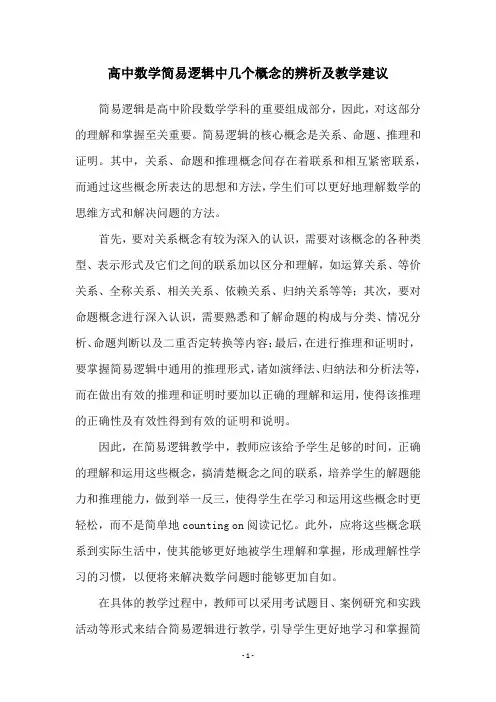

1今天我们研究双曲线的定义(第一定义),平面内与两个定点F 1,F 2(|F 1F 2|=2c >0)的距离的差的绝对值为常数(小于|F 1F 2|且不等于零)的点的轨迹叫做双曲线.这两个定点叫双曲线的焦点,两焦点间的距离叫做焦距.要注意两点:(1)距离之差的绝对值.(2)2a <|F 1F 2|,这两点与椭圆的定义有本质的不同.先看例题:例:设12()()0022F F -,,,,动点M 满足214,MF MF -=则动点M 的轨迹是( ) A.双曲线B.双曲线左支C.一条射线D.双曲线右支 解析:因为MF MF F F -2112=,所以动点M 的轨迹是射线.答案:C注意:双曲线定义中的差值,是有取值范围的,不满足范围则不能构成双曲线。

整理:双曲线定义:平面内与两个定点1F 、2F 的距离的差的绝对值等于常数2a (其中122a F F <)的点的轨迹叫做双曲线. 这两个定点叫做双曲线的焦点,两焦点间的距离叫做双曲线的焦距.2再看一个例题,加深印象例:平面内有两个定点F 1、F 2及动点P ,设命题甲是“|PF 1|-|PF 2|是非零常数”,命 题乙是“动点P 的轨迹是以F 1、F 2为焦点的双曲线”,那么,甲是乙的 ( )。

A .充分而不必要条件.B .必要而不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件解:若“动点P 的轨迹是以F 1、F 2为焦点的双曲线”,显然有“|PF 1|-|PF 2|是非零常数”, 因此甲是乙的必要条件;反之,若“|PF 1|-|PF 2|是非零常数”,当非零常数小于|F 1F 2|时,“动点P 的轨迹是以F 1、F 2为焦点的双曲线”, 因此甲是乙非充分条件。

答案:B 例:在平面直角坐标系中,设12(),5,0,0(5)F F -,动点M 满足128MF MF -=,则动点M 的轨迹是( )A.双曲线B.双曲线左支C.椭圆D.双曲线右支3解析:因为10=>-1212=8F F MF MF ,所以动点M 的轨迹是双曲线右支. 答案:D练习:1.已知F 1(-3,0)、F 2(3,0),且|PF 1|-|PF 2|=6,则动点P 的轨迹是 ( )(A)双曲线. (B)双曲线的左支(C)双曲线的右支. (D)一条射线2.已知动圆M 与圆C 1:(x +5)2+y 2=49和圆C 2:(x -5)2+y 2=1都外切,求动圆圆心M 的轨迹是 ( )(A)双曲线. (B)双曲线的左支(C)双曲线的右支. (D)一条射线3.已知平面内两定点A (3,0),B (0,4),动点M 满足|MA |-|MB |=6,则点M 的轨迹是 ( )(A)双曲线. (B)双曲线的左支(C)双曲线的右支. (D)不存在答案1. 解:因为|PF1|-|PF2|=6,且|F1F2|=6,所以动点P的轨迹是以F2为端点的一条射线,即选D.3. 解:|MA|-|MB|=6>|AB|=5时,动点轨迹不存在.即选D.4。

6.4反三角函数(2)——反余弦函数、反正切函数一、教学内容分析根据反函数的概念,余弦函数y=cosx (x ∈R )没有反函数.但是如果我们适当选取实数集R 的一个子集[0,π],那么函数y=cosx ,x ∈[0,π]就存在反函数,为什么要选取[0,π],教师要引导学生作必要的讨论和说明.类比反正弦函数的定义,我们把函数y=cosx ,x ∈[0,π]的反函数叫做反余弦函数,记作y=arccosx ,x ∈[-1,1],学生对符号的arccosx 的理解比较困难,前面符号中的x 必须满足|x|≤1,arccosx 是[0,π]上的一个角的弧度数,这个角的余弦值为x.根据互为反函数间的图像关系,函数y=arccosx ,x ∈[-1,1]的图像和函数y =cosx ,x ∈[0,π]的图像应该关于直线y=x 对称,这样容易作出反余弦函数的图像,根据其图像可以得到反余弦函数y=arccosx ,x ∈[-1,1]既不是奇函数也不是偶函数,但是单调递减.类似地,把正切函数y=tanx ,x ∈(-2π,2π)的反函数叫做反正切函数,记作y=arctanx ,x ∈(-∞,∞),根据互为反函数间的图像关系,函数y=arctanx ,x ∈(-∞,∞)的图像和函数y = tanx ,x ∈(-2π,2π)的图像应该关于直线y=x 对称,这样容易作出反正切函数的图像,根据其图像可以得到反正切函数y= arctanx ,x ∈(-∞,∞)是奇函数,单调递增.二、教学目标设计1.理解函数y=cosx (x ∈R ),y=tanx (x ≠k π+2π,k ∈Z )没有反函数;理解函数y=cosx , x ∈[0,π],y=tanx ,x ∈(-2π,2π)有反函数;理解反余弦函数y=arccosx ,反正切函数y=arctanx 的概念,掌握反余弦函数的定义域是[-1,1],值域是[0,π];反正切函数的定义域是(-∞,∞),值域是(-2π,2π).2.知道反余弦函数y=arccosx ,x ∈[-1,1]和反正切函数y= arctanx ,x ∈(-∞,∞)的图像.3.掌握等式cos (arccosx )=x ,x ∈[-1,1],arccos (-x )=π-arccosx ,x ∈[-1,1]和tan (arctanx )=x ,x ∈(-∞,∞),arctan (-x )=- arctanx ,x ∈(-∞,∞).4.能够熟练计算特殊值的反余弦函数值和反正切函数值,并能用反余弦函数值和反正切函数值表示角.5.会用类比、数形结合等数学思想分析和思考问题.三、教学重点及难点教学重点:理解反余弦函数和反正切函数的概念以及他们的符号的本质.教学难点:公式arccos (-x )=π-arccosx 、arctan (-x )=-arctanx 的证明及其使用.四、教学用具准备直尺、多媒体设备五、教学流程设计1 我们学习过反正弦函数,知道,对于函数y=sinx ,x ∈R ,不存在反函数;但在[ππ-,22]存在反函数. 2.思考那么余弦函数和正切函数是否存在反函数呢?[说明] 因为对于任一余弦值y 和正切值y 都有无数个角值x 与之对应.余弦函数和正切函数的自变量与因变量是多对一的.故而不存在反函数.3.讨论余弦函数和正切函数不存在反函数.但选取怎样的区间使得x y cos =或y=tanx 在对应区间上存在反函数呢.因变量可以确定自变量,余弦值或正切值可以表示相应的角值,并且将该区间上的角值用相应的余弦值或正切值表示就可以了.学生讨论应该选取怎样的区间,使得x y cos =或y=tanx 存在反函数呢?这个区间的选择依据两个原则:(1)x y cos =和y=tanx 在所取对应区间上存在反函数;(2)能取到x y cos =的一切函数值[]1,1-,y=tanx 一切函数值R. 可以选取闭区间[0,π],使得x y cos =在该区间上存在反函数;可以选取闭区间(-2π,2π),使得y=tanx 在该区间上存在反函数,这个反函数就是今天要学习的反余弦函数和反正切函数.二、学习新课1.概念辨析(1)反余弦函数和反正切函数的定义:余弦函数y=cosx , x ∈[0,π]的反函数叫做反余弦函数,记作y=arccosx ,x ∈[-1,1];正切函数y=tanx , x ∈(-2π,2π)的反函数叫做反正切函数,记作y=arctanx ,x ∈(-∞,∞);(2)反正弦函数的性质:①图像y=arccosx y= arctanx②定义域:函数y=arccosx 的定义域是[-1,1];函数y= arctanx 的定义域是R.③值域:函数y=arccosx 的值域是[0,π];函数y= arctanx的值域是(-2π,2π).④奇偶性:函数y=arccosx 既不是奇函数也不是偶函数,但有arccos (-x )=π-arccosx ,x ∈[-1,1];函数y= arctanx 是奇函数,即arctan (-x )=-arctanx.⑤单调性:函数y=arccosx 是减函数;函数y= arctanx 是增函数.[说明]互为反函数的两个函数图像关于直线x y =对称,函数y=cosx ,x ∈[0,π]与函数y=arccosx ,x ∈[-1,1]的图像关于直线x y =对称;函数y=tanx ,x ∈(-2π,2π)与函数y=arctanx ,x ∈R 的图像关于直线x y =对称.2.例题分析例1.求下列反三角函数的值:(1)arccos 21;(2)arccos (-23);(3)arccos0;(4)arctan1;(5)arctan (-33) 解:(1)因为cos 3π=21,且3π∈[0,π],所以arccos 21=3π.(2)因为cos 65π=-23,且65π∈[0,π],所以arccos (-23)=65π.(3)因为cos 2π=0,且2π∈[0,π],所以arccos0=2π.(4)因为tan 4π=1,且4π∈(-2π,2π),所以arctan1=4π.(5)因为tan (-6π)=-33,且-6π∈(-2π,2π),所以arctan(-33)=-6π. 例2.在△ABC 中,已知AB=5,BC=12,AC=13,分别用反正弦函数值、反余弦函数值和反正切函数值表示∠A 、∠B 、∠C.解:因为AC2=AB2+BC2,所以∠B 是直角,于是有∠A= arcsin 1312= arccos 135=arctan 512;∠B=2π= arcsin1= arccos0;∠C= arcsin 135= arccos 1312=arctan 125.例3.化简下列各式:(1)arccos (cos 7π);(2)sin[arccos )21(-];(3)cos[arctan (-1)]解:(1)因为7π∈[0,π],设cos 7π=α,所以arccos α=7π,即arccos (cos 7π)=7π.(2)因为arccos )21(-=32π,所以sin[arccos )21(-]=sin 32π=23.(3)因为arctan (-1)=-4π,所以cos[arctan (-1)]= cos(-4π)=22. 例4.求下列函数的反函数f-1(x ),并指出反函数的定义域和值域.(1) f (x )=2π+arccos 2x ;(2)f (x )=3π-arctan (2x-1)解:(1)设y=2π+arccos 2x ,则arccos 2x = y-2π,因为2x ∈[-1,1],arccos 2x∈[0,π],所以x ∈[-2,2],y ∈[2π,23π],根据反余弦函数的定义,得2x =cos (y-2π),即x=2cos (y-2π).将x ,y 互换,得反函数f-1(x )=2cos (x-2π),定义域是[2π,23π],值域是[-2,2].(2)设y=3π-arctan (2x-1),即arctan (2x-1)=3π-y ,因为(2x-1)∈R ,arctan (2x-1)∈(-2π,2π),所以x ∈R ,y ∈(25π,27π),根据反正切函数的定义,得2x-1=tan (3π-y )=-tany ,即x=21(1-tany ),将x ,y 互换,得反函数f-1(x )=21(1-tanx ),定义域是(25π,27π),值域是R. 3.问题拓展例1.证明等式:arccos (-x )=π-arccosx ,x ∈[-1,1] 证明:∵x ∈[-1,1],∴ -x ∈[-1,1]∴cos[arccos (-x )]= -x ,cos (π-arccosx )=-cos (arccosx )=-x又因为arccosx ∈[0,π],所以(π-arccosx )∈[0,π],又arccos (-x )∈[0,π],且余弦函数在[0,π]上单调递减,所以arccos (-x )=π-arccosx ,x ∈[-1,1].例2.证明等式:arctan (-x )=-arctanx ,x R.证明:因为tan arctan (-x )=-x ,tan (-arctanx )=-tan arctanx ,又由arctanx (-2π,2π),得-arctanx (-2π,2π),再有arctan(-x )(-2π,2π),且正切函数在(-2π,2π)上单调递增,所以arctan (-x )=-arctanx ,x R.[说明]可以通过以上恒等式的证明形成学生严密的逻辑推理能力,但教师应根据学校学生的实际情形进行选择.三、巩固练习判断下列各式是否成立?简述理由.(1)cos (arccos 2π)=2π;(2)arctan 3π=3;(3)arcsin (-23)= arcos(-21);(4)arccos 32+ arccos(-32)=0;(5)arctan 3π+ arctan(-3π)=0.解:(1)式不成立,因为2π[-1,1],故arccos 2π无意义;(2)式不成立,因为其对应关系搞错了;(3)式不成立,理由是把反正弦函数、反余弦函数的值域搞错了,事实上arcsin (-23)=-3π,而arcos(-21)=32π,两者不等;(4)式不成立,因为把等式arccos (-x )=π-arccosx 错记成arccos (-x )=-arccosx ;(5)式成立,因为等式arctan (-x )=-arctanx.四、课堂小结教师引导学生总结:(1)反余弦函数和反正切函数的定义;(2)反余弦函数和反正切函数的性质.五、作业布置书上练习6.4(2)中的1、2、3、4七、教学设计说明1.关于教学内容本节课是基于学习了反正弦函数之后,类比反正弦函数的概念,学生掌握反余弦函数和反正切函数的概念相对比较容易,所以这节课的主要力量要花在反余弦函数和反正切函数的应用上,特别要注意反正弦函数值和反余弦函数值所表示的角的范围的区别以及反正弦和反余弦恒等式的区别.2.关于教学方法为了充分调动学生学习的积极性,体现学生的自主式学习,我选用了启发、自我探究的教学方式.在课堂教学过程中,始终贯彻“教师为主导、学生为主体、探究为主线、思维为核心”的教学思想,通过引导学生观察、比较、分析和概括,使学生能根据已有数学知识的准备:已掌握三角函数的概念及性质、反函数,自主探究反余弦函数及其反正切函数的性质.。

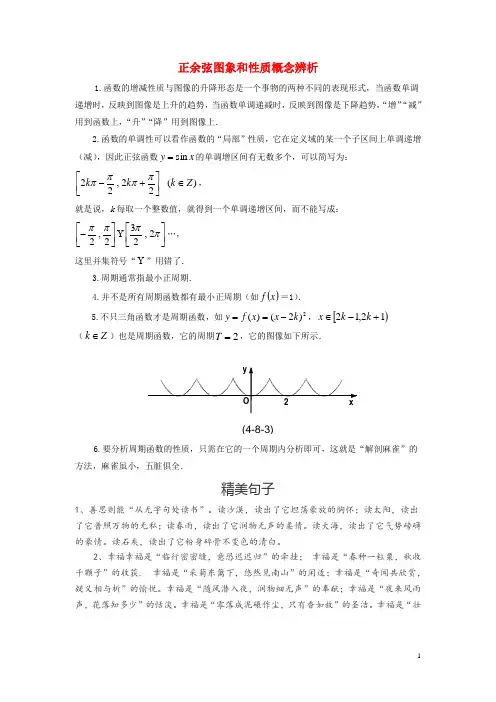

正余弦图象和性质概念辨析1.函数的增减性质与图像的升降形态是一个事物的两种不同的表现形式,当函数单调递增时,反映到图像是上升的趋势,当函数单调递减时,反映到图像是下降趋势,“增”“减”用到函数上,“升”“降”用到图像上.2.函数的单调性可以看作函数的“局部”性质,它在定义域的某一个子区间上单调递增(减),因此正弦函数x y sin =的单调增区间有无数多个,可以简写为:⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-22,22ππππk k )(Z k ∈, 就是说,k 每取一个整数值,就得到一个单调递增区间,而不能写成:⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡-ππππ2,232,2 …, 这里并集符号“ ”用错了.3.周期通常指最小正周期.4.并不是所有周期函数都有最小正周期(如()x f =1).5.不只三角函数才是周期函数,如2)2()(k x x f y -==,[)12,12+-∈k k x (Z k ∈)也是周期函数,它的周期2=T ,它的图像如下所示.6.要分析周期函数的性质,只需在它的一个周期内分析即可,这就是“解剖麻雀”的方法,麻雀虽小,五脏俱全.精美句子1、善思则能“从无字句处读书”。

读沙漠,读出了它坦荡豪放的胸怀;读太阳,读出了它普照万物的无私;读春雨,读出了它润物无声的柔情。

读大海,读出了它气势磅礴的豪情。

读石灰,读出了它粉身碎骨不变色的清白。

2、幸福幸福是“临行密密缝,意恐迟迟归”的牵挂; 幸福是“春种一粒粟,秋收千颗子”的收获. 幸福是“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适;幸福是“奇闻共欣赏,疑义相与析”的愉悦。

幸福是“随风潜入夜,润物细无声”的奉献;幸福是“夜来风雨声,花落知多少”的恬淡。

幸福是“零落成泥碾作尘,只有香如故”的圣洁。

幸福是“壮(4-8-3)志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的豪壮。

幸福是“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀。

幸福是“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的气节。

3、大自然的语言丰富多彩:从秋叶的飘零中,我们读出了季节的变换;从归雁的行列中,我读出了集体的力量;从冰雪的消融中,我们读出了春天的脚步;从穿石的滴水中,我们读出了坚持的可贵;从蜂蜜的浓香中,我们读出了勤劳的甜美。

教资高中数学科目三简答题论述题辨析题扣分简答和论述题整理1、请简述义务教育阶段数学课程性质。

义务教育阶段的数学课程是培养公民素质的基础课程,具有基础性、普及性和发展性。

(1)首先,义务教育阶段数学课程具有基础性。

数学课程能使学生掌握必备的基础知识和基本技能,是学生全面发展的重要基础,能为学生未来生活、工作和学习奠定重要的基础;(2)其次,义务教育阶段数学课程具有普及性。

即义务教育阶段的教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育,是国家必须予以保障的,属于义务教育。

(3)最后,义务教育阶段数学课程具有发展性。

通过义务教育阶段的数学学习可以培养学生的抽象思维和推理能力,提升创新意识和实践能力,促进学生在情感、态度与价值观等方面的发展,为即将结束义务教育阶段的初中学生的可持续发展而设置的。

2、请简述义务教育阶段数学课程内容的设置要注意哪些方面。

数学课程内容要反映社会的需要、数学的特点,要符合学生的认知规律。

它不仅包括数学的结果,也包括数学结果的形成过程和蕴涵的数学思想方法。

第一,课程内容的选择要反映社会的需要,即社会需要什么样的人才,学校就需要培养什么样的人才并设置对应的课程内容,比如,现在社会需要创新型和应用型人才,那么数学课程的设置也要考虑到提升学生的创新意识和应用意识;第二,课程内容的组织要符合数学的特点。

数学知识的学习注重严谨性和科学性,因此在课程设时要重视知识的生成过程和推理论证的过程,处理好过程与结果的关系;要重视直观教学,处理好直观与抽象的关系;要重视数学课程直接经验的获得,处理好直接经验与间接经验的关系;第三,课程内容的选择要要符合学生的认知规律,即贴近学生的生活实际、思维现实和认知经验,要有利于学生体验与理解、思考与探索,同时课程内容的呈现应注意层次性和多样性。

3、《义务教育数学课程标准(2022年版)》有两类行为动词,其中一类是描述结果目标的行为动词,包括“了解”“理解”“掌握”“运用”,其中另一类是描述过程目标的行为动词,包括“经历”“体验”“探索”,请通过举例说明各含义。

辨析与不等式相关的概念一、“同向相加”与“同向相乘”两个不等式“相加”或“相乘”,要注意施行的前提条件,两个不等式“相加”,只要同向就可以,如b a >,d c >,则d b c a +>+。

而两个不等式“相乘”,不仅要求同向,而且两端还必须同号,如0b a >>,0d c >>,则0bd ac >>,若b a 0>>,d c 0>>,则bd ac 0<<。

切记:同向不等式可以相加,不能相减;同向正值(负值)不等式可以相乘,不能相除。

二、辨析不等式中的“分类讨论”与“分段讨论”解不等式时的讨论可分为两种类型:分类讨论和分段讨论。

当讨论的对象与求解的对象不一致时,称为分类讨论,它主要针对不等式中的参数讨论:当讨论的对象与求解的对象一致时,称为分段讨论,它主要针对不等式中的未知数讨论。

因此对这两种类型的讨论结果的处理也不一样,分类讨论的结果应分情况进行分别表达,而分段讨论则要求各分段内部先求交集(即讨论对象的范围与求解出的范围求交集),然后再对所有各段的结果求并集,即为所求解的结果。

例如,在解不等式1|3x 2||5x |<+--时,对x 分三段讨论,每段的结果是:(1)当23x -<时,7x -<;(2)当5x 23≤≤-时,5x 31≤<;(3)当5x >时,恒成立。

最后的结果应为其并集,即为}31x ,7x |x {>-<或。

又如在解关于x 的不等式)1x 2(log )5x (log a a +≥+时,对参数a 分两类讨论,分类的结果是:(1)1a >时,4x 21≤<-;(2)1a 0<<时,4x ≥。

三、辨析均值定理“证明不等式”与“求函数最值”利用均值定理)0b 0a (ab 2b a >>≥+,证明不等式时,只需满足一个条件,即0b ,0a >>。

基于核心素养的教学案例《用点差法解圆锥曲线问题》作者:杨竹青来源:《学校教育研究》2020年第09期涉及圆锥曲线的弦的中点、斜率时,一般都可以用点差法来解,但高中人教版课本并没有直接出现“点差法”。

为此,在讲完数学选修2—1双曲线的性质后,我专门设计了一节点差法解决圆锥曲线问题的拓展课,现把 2019年12月中旬我上课的案例实录如下:一、创设情景,引发思维教师:解析几何是高中数学的一个重要内容,历来是高考的重点内容,在近几年的高考都是2小1大。

圆锥曲线的中点弦问题是高考常见的题型,在选择题、填空题和解答题中都是命题的热点。

前面,我们已经学习了椭圆、双曲线和直线的位置关系,知道了解决这类问题的主要方法。

下面我们先来看一道例题:例1、过椭圆内一点引一条弦,使弦被点平分,求这条弦所在直线的方程。

师:怎样求这条直线的方程?二、自主探索,暴露思维问题提出后,犹如一石激起千层浪,学生的探究热情被激发起来,开始了对问题的探索。

教师巡视后请学生说例1的解题思路。

学生1:将直线方程与圆锥曲线方程联立。

通过研究联立之后的方程的解来研究直线与圆锥曲线的问题。

学生2:老师,涉及到解决圆锥曲线中点弦的问题,可采用"点差法"来求解。

师:有的同学可能第一次听到点差法,不知道点差法解题方法,我们今天就通过这节课来解决。

下面请同学1和同学2板演解答。

两位同学用了二种方法,一种韦达定理,一种点差法。

解法1:当直线斜率不存在时,A点不可能为弦的中点,故可设直线方程为y-1=k(x-2),联立方程组,将直线方程代入椭圆方程,消去y得并整理得显然此方程的根的判别式大于0.又设直线与椭圆的交点为,则是方程的两个根,于是又因为M为AB的中点,所以,解得故所求直线方程为x+2y-4=0.师:以上两种解法就是求解以定点为中点的弦所在直线方程的常用方法,我们不妨称之为“点差法”和“联立法”(又叫韦达定理法)。

那么,使用“点差法”时要注意什么问题呢?请同学们按学习小组分组讨论上述解法的優劣。

高中数学函数极限证明的例题梳理作者:冯青来源:《成才》 2016年第6期江汉大学冯青函数是被广泛应用的数学概念,在自然科学、工程技术,甚至某些社会科学中都会认识到函数。

研究高中数学函数不等式证明的方法是极限。

无论是再中学数学还是在大学数学中,极限的概念和思想都非常重要,从量变中认识质变,都要用到极限。

我们还能够通过极限研究函数的连续性、可导性、收敛性等概念。

因此极限概念是研究函数的重要概念,具有一定的理论意义和现实意义。

本文梳理了极限概念,归纳总结了部分求极限的方法,在进行不等式极限求解的过程中,巧妙地运用了高中数学中相关的理论知识,达到巩固、复习,培养学生一题多解的思维能力,并希望能把极限的思想运用到更广泛的领域。

一、辨析概念,夯实基础极限思想作为研究函数最基本的方法,早在古代就有比较清楚的描述。

中国魏晋时期杰出的数学家刘薇于公元263年创立了“割圆术”,就是使用了极限的思想。

在近代数学许多分支中一些重要的概念与理论都是极限和连续函数概念的推广、延拓和深化。

在19世纪,柯西根据微积分研究的需要改进了极限方法。

近年许多专家学者对函数极限的计算方法作了研究,并取得了一定的突破。

房俊、李广民研究了用中值定理求函数极限的方法;曹学锋、孙幸荣讨论了利用无穷小量计算函数的极限。

极限思想在高中数学函数中的应用越来越大。

众所周知,常见的求极限的方法包含无穷小量、重要极限公式、洛必达法则等。

但实际在求极限时并不是依靠单一方法,而是把多种方法加以综合运用。

前人在对求函数极限的方法大多是单一的,没有一个对求函数极限的方法进行全面的归纳总结。

对函数极限求解方法的讨论是本文的核心点,本文通过一些典型例题来讨论求函数极限的解法并加以综合运用。

这就需要学生牢固地掌握求极限的方法并对函数极限的方法加以归纳、总结,希望对初学者有所帮助。

二、重点总结笔者通过查阅资料总结出各种求函数极限的计算技巧,然后结合具体的例子给出这些计算技巧的具体应用,最后对内容进行整合。

高中数学教学例题辨析

数学例题是为解释数学概念,原理和命题的本质而创设的,对数学知识的产生、生成、发展

其先导性的作用,有助于学生掌握、理解深化对一些数学事实、数学理论的本质认识。

数学

例题是课程教学的重要组成部分,是教师上好课的关键。

我认为例题的选择和作用的认识是至关重要的。

但是对例题的教学,很多老师认为例题都大

致相同,不值得花费时间在其他参考书上找来的例题,或是概括性强的就可以。

事实上,这

正是教师对课程、教材研究不深入的表现。

只要教师认真钻研教材,深刻理解例题的用意,

充分挖掘例题的价值,结合学生的实际情况和教学的实际需要,进行适当的引申和拓展,就

可以满足不同层次教学的要求。

下面是我对例题选择与作用的一点意见。

一注意例题的选择

1.要有针对性:

即要针对教学目标、针对知识点、针对学生的学习现状。

例题的选择更是力求与生活实际接近,许多情景甚至完全可以通过实际活动来表现。

在高中数学教学中,搞好例题教学,特别

是搞好课本例题的多种形式教学,不仅能加深基础知识的理解和掌握,更重要的是在开发学

生智力、培养和提高学生能力等方面,能发挥其独特的功效。

2.要有可行性:

即应在学生“最近发展区”内进行选择,不宜过易也不宜过难,要把握好“度”。

选择的例题可

分步设问,由浅入深,由易到难,使学生掌握新东西,提高解题能力。

例题的配备要有阶梯性.要注意题型的划分,习题类型一般有基础知识型、基本方法型、综

合提高型、创新应用型等,在难度上要有低、中、高三级题型,这三级之间还应插入级与级

之间的“缓冲”习题,形成“小坡度、密台阶”习题,这样安排有利于学生在“发现区”内解题,

利于学生“步步登高”,利于学生树立解题的必胜信心.我们坚决反对把难题放在前面,坚决反

对把整套习题安排得太难,要避免打击学生做题的积极性。

适当安排综合提高型和创新应用

型习题,有利于程度较好的学生的学习和提高.习题的安排,既要体现知识与方法,也要体现

能力培养与积极性调动.

3.要有典型性:

例题的安排要有非常强的示范性.首先要让某些例题体现主要知识点的运用,体现通法通解,以起到加强示范性,再通过适当的变式引申、变式训练,达到夯实基础的效果。

例题的安排

要体现教学解题方法的训练和解题技能的培养,要揭示例题的解题规律和体现例题的思想方法,这样才能体现例题的典型性,分析例题前可适当回顾知识要点及解题的基本方法,以便

例题的学习更自然、更轻松.选题要克服贪多、贪全,既要注意到对知识点的覆盖面,又要能

通过训练让学生掌握规律,达到“以一当十”的目的。

二、正确认识例题的作用

1.例题是解题规范参照的最佳样本:

解题是深化知识、发展智力、提高数学能力的重要手段。

规范的解题能够养成良好的学习习惯,提高思维水平。

语言(包括数学语言)叙述是表达解题程式的过程,是数学解题的重要

环节。

因此,语言叙述必须规范。

规范的语言叙述应步骤清楚、正确、完整、详略得当,言

必有据。

数学本身有一套规范的语言系统,切不可随意杜撰数学符号和数学术语,让人不知

所云。

在高中数学的学习中,有些题目的解答过程是有严格的规范和要求的,比如函数单调

性的证明,立体几何证明等等。

教师可以通过让学生对照课本上该例题的解题过程来“回扣”函数单调性的定义,并强调凡是

证明函数的单调性,必须严格按照这个解题规范来解答。

通过这个例题,可以让学生明白,

用定义解题,回扣课本,才是体现数学基础知识掌握好坏的一个重要方面。

2.例题是将设问引申的最理想起点:

例题的最大特点是针对性强,基础性强,但大多数例题是一题一问,给学生的思维空间较小。

所以在部分例题解答后面安排“思考”这个环节,对例题进行了一些挖掘,但大多数例题仍缺

乏纵向和横向的引申。

为了培养思维的深刻性和广阔性,激发学生的学习积极性,结合教学

的实际情况,适当地对课本例题的设问进行引申是非常必要的。

以上例题的解决过程并不困难,大多数学生很快就能得出答案。

但若在教学过程中就题讲题,不再引申,就会丧失拓展学生创新思维的大好时机,很难激发学生的学习兴趣。

3.例题是一题多解的最佳展示台:

有些例题是一题一解,目标明确,且解法的基础性强,符合大多数学生的认知要求。

但这样

做不利于发散性思维的培养,不利于求异思维和创新能力的培养,同样也不利于知识的融会

贯通和综合解题能力的提高。

一题多解的思想具有对所学知识加以融会贯通的作用,不仅体

现了解题能力的强弱,更重要的是其具有开放式思维特点,是一种培养创新能力的重要思维

方法。

因此,一题多解应当成为教师和学生掌握数学知识和探索数学思维规律的重要手段。

老师可以在教学中介绍除书本解法外的其他解法。

这样做,使学生既加深了对各部分知识的

理解,又找到了各部分知识之间的联系,积累了研究问题的经验,提高了解决问题的能力。

在教学中,教师应积极地引导学生从各种途径,用多种方法思考问题,培养学生积极探索的

能力与意识。

这样,即可暴露学生解题的思维过程,增加教学透明度,又能拓宽学生的解题

思路,发展学生的思维能力,使学生熟练掌握知识的内在联系。

4例题是变式教学的最丰富源泉

变式教学,就是引导学生在解答某些数学题之后,进行观察、联想、判断、猜想,对数学题

的内容、形式、条件和结论作进一步的探索,从不同的侧面深入思考数学题的各种变化,并

对这些“变式题”进行解答,从而培养学生灵活、深刻、广阔、发散的数学思维能力。

在数学

教学中,若将课本例题充分挖掘,注重对例题进行变式教学,不但可以抓好基础知识点,还可以

激发学生的探求欲望,提高创新能力;不仅能让教师对教材的研究更加深入,对教学目标和要

求的把握更加准确,同时也让学生的数学思维能力得到进一步提高,并逐渐体会到数学学习

的乐趣。

还有许多例题看似平淡但却很精彩的题目,忽视对这些题目的研究和运用,是很可惜的。

所以,典型例题就在你的手边。

纵观近几年高考数学试卷,源于课本的题型占了很大的比重,

大多是将课本题型进行变式提高,灵活应用,才能在高考中取得好成绩。