2019年中国舰载火箭炮发展历程.doc

- 格式:doc

- 大小:158.03 KB

- 文档页数:8

回顾长征火箭的发展历史1.引言1.1 概述中国长征火箭是我国航天事业的重要组成部分,经过多年发展已经取得了巨大成就。

长征火箭的发展历程可以追溯到上世纪五十年代初,当时我国正处在满足国防需要和进行科学探索的关键时期。

由于国际形势紧张,我国迫切需要研制出具有远程运载能力的火箭,用于发射卫星和开展其他空间探索活动。

在这种背景下,中国科学家和工程师们奋发图强,努力攻克一个又一个技术难关。

经过多次失败与尝试,我国最终于1970年成功地发射了第一颗人造地球卫星“东方红一号”,从而成为继苏联、美国之后,世界上第三个能够自主发射卫星的国家。

这一历史性时刻标志着中国航天事业迈上了新的台阶,也为长征火箭的发展奠定了坚实的基础。

自那时起,长征火箭在技术上不断创新和突破,经历了多个型号的研制和改进。

在发射卫星、载人航天、探月、探火星等领域,长征火箭都发挥了重要作用。

尤其是近年来,中国航天事业取得了一系列重大突破,如成功发射和返回航天器、建设空间站等,这些成就再次彰显了长征火箭技术的强大实力。

长征火箭的发展历程不仅是我国自主创新和科技进步的象征,也是国家发展的重要支撑。

长征火箭的成功发展,为我国在太空领域的探索提供了坚实的基础,推动了国家高科技产业的发展,同时也为其他国家提供了更多的航天合作机会。

在未来,随着科技的不断进步和需求的不断增加,长征火箭将继续发扬光大,为我国航天事业贡献更多的力量。

我们有理由相信,在我国科学家和工程师们的共同努力下,长征火箭必将在未来的航天征程中再创辉煌,为人类的航天事业作出更大的贡献。

文章结构部分的内容可以包括以下几个方面:1.2 文章结构:本文将按照以下顺序来介绍长征火箭的发展历史。

首先,在引言部分给出了文章的概述、结构和目的。

接着,在正文部分,将从长征火箭的起源和早期发展开始,逐步介绍长征系列火箭的演变和关键里程碑。

重点关注长征火箭的技术进步、升级版本以及应用领域的拓展。

其中涉及到长征一号、长征二号、长征三号等系列火箭的发展情况以及它们在航天领域的重要作用。

长征火箭重要发展历程长征火箭是我国自主研制的一种运载火箭,起初是为了满足我国探月工程的需要而研发的。

自20世纪60年代开始研制以来,长征火箭经历了多次升级和改进,不断提高了性能和可靠性。

下面就是长征火箭的重要发展历程。

长征一号火箭是我国第一种自主研制的运载火箭,于1970年11月发射成功。

长征一号火箭是单级火箭,总高约29米,主要用于发射对地靶弹,具备了发动机自动控制系统、空气动力偏转舵、火箭自动分离等先进技术。

随着我国航天事业的不断发展,对运载能力的要求也越来越高。

为了满足这一需求,我国于1971年开始研制长征二号火箭。

长征二号火箭首次将液体运载火箭改为两级式火箭,提高了运载能力。

1974年6月,长征二号火箭成功发射,标志着我国进入了液体运载火箭的时代。

在长征二号火箭的基础上,我国又研制了长征二号丁火箭。

长征二号丁火箭是长征系列火箭的第三代产品,于1984年第一次发射。

长征二号丁火箭具备了多种技术创新,如导航定位控制系统和自动化测试与控制系统等,大大提高了火箭的可靠性和精确度。

随着卫星技术的快速发展,我国于1994年开始研制长征三号火箭。

长征三号火箭是一种液体运载火箭,采用三级式结构。

它的特点是运载能力强、适应性广,可以满足不同任务的需求。

1996年1月8日,长征三号火箭首次在西昌卫星发射中心发射,成功将实践一号卫星送入太空。

长征系列火箭的发展并没有止步于此。

2007年,我国成功研制了长征三号甲火箭。

长征三号甲火箭是一种半人造卫星运载火箭,总高约54.8米,采用了加长型液氧液氢发动机,增加了运载能力。

2008年9月、2010年4月和2011年11月,长征三号甲火箭先后成功发射了嫦娥一号、二号和三号等中国探月工程的卫星。

值得一提的是,我国还研制了长征四号火箭和长征五号火箭。

长征四号火箭是一种液体运载火箭,主要用于中小型卫星的发射。

长征五号火箭是一种液体运载火箭和超大型卫星的发射火箭,运载能力比之前的长征火箭大了数倍。

关于东风火箭车发展历程的文案东风火箭车发展历程

东风火箭车是中国的一款重要军事装备,具有长期密切的发展历程。

经过多年

的创新和改进,东风火箭车终于成为中国现代军事发展的重要里程碑。

东风火箭车的发展可以追溯到上世纪50年代。

当时,中国面临着安全与国家

利益的挑战,开始探索自主研发先进武器装备的重要性。

在这个背景下,东风火箭车应运而生。

起初,它主要用于运载核弹头,以提升中国的国防实力和威慑能力。

然而,随着时间的推移,东风火箭车不断改进其技术和性能,扩展了它的用途领域。

20世纪60年代,东风火箭车在导弹技术上取得了重大突破。

改进后的东风系

列火箭车可以携带常规弹头,提供更广泛的军事战术应用。

此后,东风火箭车逐渐成为中国军队的主力火箭车,为国家安全做出了重要贡献。

自上世纪90年代以来,东风火箭车经历了更多的更新和改进。

新一代的东风

火箭车采用了精确制导技术和先进的弹道控制系统,提高了打击精度和作战能力。

此外,它还具备高度的机动性和迅速部署能力,使其成为了中国军队执行地区防御和反恐任务的重要武器。

值得一提的是,东风火箭车也出口到多个国家,为他们提供有效的国防和安全

保障。

这不仅展示了中国军事工业的实力,也巩固了中国与其他国家的友好关系。

总的来说,东风火箭车的发展历程是中国军事技术进步的缩影。

通过持续的创

新和改进,它已经演变成为一种多功能、精确打击能力强大的现代火箭车。

东风火箭车不仅提升了中国的国防实力,还为世界和平与稳定做出了重要贡献。

新中国武器发展历程1949年10月1日,中华人民共和国成立,建立起了中华人民共和国政府军队。

随着时间的推移,中国武器逐渐发展壮大,以下是新中国武器发展的历程。

1.50年代1950年代初期,中国武器产业仍然处于起步阶段。

在武器的研发方面,中国主要依赖于前苏联的技术支持。

1955年,中国成功地研制出了第一辆坦克——59式坦克,并在1958年进行了大规模的生产。

同时,中国也开始对飞机、步枪、机枪等武器的研发进行探索和实践。

在60年代初期,中国武器产业得到了快速发展。

中国开始建立自己的国防工业体系,对核导弹、运载火箭等先进科技兵器的研发进行了积极的探索和试验。

1964年,中国成功地进行了第一次核试验,标志着中国已经成为了有核武器的国家之一。

此外,中国还研制出了56式、64式步枪、轻机枪等武器,并在1965年开始了63式轻型坦克的研发和生产。

70年代,中国武器产业得到了更为深入的发展。

特别是在1978年改革开放政策的推动下,中国的国防科技产业开始获得更广泛的技术支持。

中国开始加强对留学生的选拔和培养,同时也在加强自身科学研究和创新能力的提升。

1979年,中国制造出了第一架Y-10客机,并在同一年推出了第一批“红箭-73”反坦克导弹。

此外,中国还研制出了81式自行火炮、95式步枪、99式坦克、轻武器等武器,并加快了航空航天领域的技术研发。

80年代初期,中国武器产业出现了更快的发展。

中国在航空航天、信息技术、电子科技等领域实现了一大批重大突破。

1985年,中国开始研制并试制第一架大型喷气式运输机——运-8,成为世界上第4个成功研发该类飞机的国家。

接着,中国2000年和2008年先后成功发射了第一颗和第三颗自主研制的“北斗”卫星,建立了自己的全球卫星导航系统。

6.2000年至今自2000年开始,中国武器产业进一步加强其创新和技术领域的争取,并继续增强自身的市场竞争能力。

在军舰、战机、防空导弹等领域,中国逐渐取得了重要进展和成果。

中国火箭动力发展史中火箭动力动展史国火箭可以是中国的明,是中国世界作出献的又一大文明成果。

公元说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说969年,中国已明了火说说说说说说(火是在唐朝明的说说说说说说说说)。

北宋官岳方、说说说说说说说说升造出了世界上第一个以火力的行兵器说说说说说说说说说--火箭。

火箭由箭说说说说说说身和筒成。

筒用竹、厚制成,内充火,前说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说端封死,后端引出火,点燃后,火燃生的气体向说说说说说说说说说说说说说说说说说说后出,以气体的反作用力把火箭推向前,行说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说中兵。

一最早的原始火箭在工作原理上与说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说代火箭没有什不同。

戈达德博士于说说说说说说说说说说1926年3月他成功在研制和射了世说说说说界上第一枚液体推火箭,行速度说说说说说说说说说103km/h,上升高度12.5米,行距离说说说说56米。

真正的近代火箭的出是在第二次世界大的法西斯德国。

早在说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说1932年德国就射说说A2火箭,行高度达说说说说说3公里。

1942年10月射成功说说说说V-2火箭,A4型,,行高度说说说说85公里,行距离说说说说190公里。

V-2火箭的射成功,说说说说把航天先者的理成,是代火箭技展史的重说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说要一。

而后随着科技的展,到射第一个星说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说和宇航,火箭一作航天推的主要力量,些说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说年来展迅速。

中国作航天大国,也形成了以说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说征系列主的火箭家族。

而其中,作火箭心的机更是迅速。

说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说动一、征说说-1到征说说-4的机,主要基于两个系列说说说说说说说说说说说说1. 地面推力75吨的YF-20四氧化二氮/偏二甲机及其衍生型号,说说说说说说说说说说说YF20说说说机直接源自我国上世60年代中期,程说说说说/洲所用的说说说说说说液体机。

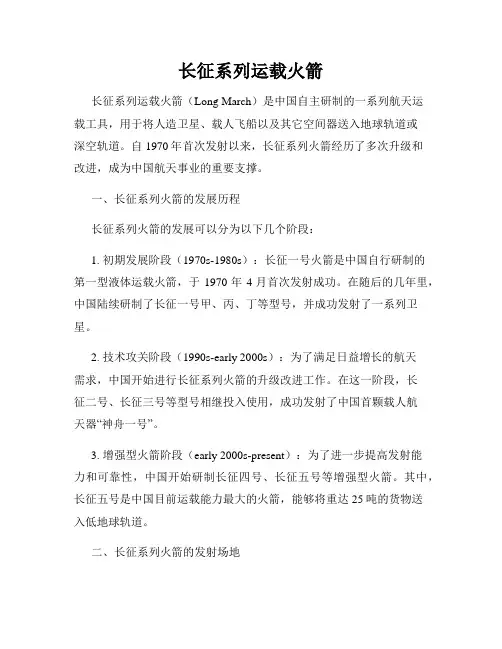

长征系列运载火箭长征系列运载火箭(Long March)是中国自主研制的一系列航天运载工具,用于将人造卫星、载人飞船以及其它空间器送入地球轨道或深空轨道。

自1970年首次发射以来,长征系列火箭经历了多次升级和改进,成为中国航天事业的重要支撑。

一、长征系列火箭的发展历程长征系列火箭的发展可以分为以下几个阶段:1. 初期发展阶段(1970s-1980s):长征一号火箭是中国自行研制的第一型液体运载火箭,于1970年4月首次发射成功。

在随后的几年里,中国陆续研制了长征一号甲、丙、丁等型号,并成功发射了一系列卫星。

2. 技术攻关阶段(1990s-early 2000s):为了满足日益增长的航天需求,中国开始进行长征系列火箭的升级改进工作。

在这一阶段,长征二号、长征三号等型号相继投入使用,成功发射了中国首颗载人航天器“神舟一号”。

3. 增强型火箭阶段(early 2000s-present):为了进一步提高发射能力和可靠性,中国开始研制长征四号、长征五号等增强型火箭。

其中,长征五号是中国目前运载能力最大的火箭,能够将重达25吨的货物送入低地球轨道。

二、长征系列火箭的发射场地中国的长征系列火箭主要在以下几个发射场地进行发射:1. 酒泉卫星发射中心:位于中国西北部的甘肃省,是中国最早建设的航天发射场之一。

酒泉发射中心主要用于发射低轨道卫星和气象卫星。

2. 西昌卫星发射中心:位于中国西南部的四川省,是中国主要的航天发射基地之一。

西昌发射中心具备发射各型火箭的能力,并发射了许多载人和非载人任务。

3. 文昌卫星发射中心:位于中国南部的海南省,是中国最新建成的航天发射基地。

文昌发射中心被视为中国未来航天发射的重要基地,将承担更多高轨道和深空探测任务。

三、长征系列火箭的国际合作长征系列火箭在国际合作中也扮演着重要角色。

中国与多个国家和国际组织开展了火箭研制、卫星发射等领域的合作,为全球航天事业的发展做出了重要贡献。

1. 中国-巴西合作:中国与巴西合作研制了长征四号B火箭,并成功发射了巴西的CBERS系列遥感卫星。

火箭炮发展简史[武器类别] 火箭炮[发展简况]火箭炮是地面部队使用的火箭发射装置,是一种能提供大面积密集火力的重要武器。

通常由火箭定向、瞄准、发火、控制和支撑运行系统组成。

定向器的结构有管式、笼式、滑轨式和贮箱式几种。

按定向器数量的多少可分为单管(轨)火箭炮和多管(或多联装)火箭炮。

按运动方式可分为牵引式火箭炮自行(或车载)式火箭炮。

此外,还有一种单兵携带与使用的火箭发射器,人们只称之为火箭筒,不称作火箭炮。

牵引式火箭炮,用轮式或履带式车辆牵引,运行部分多数为单轴两轮车桥,少数为双轴四轮车桥。

定向器多数为多管(轨)联装;少数远射程的火箭炮采用单轨定向器。

有摇架、高低机、方向机、瞄准具、牵引杆及发火系统等。

多联装的火箭炮,分解后可用骡马驮载或人工搬运,结构轻巧灵活,适于山地、丛林地区作战。

自行(或车载)式火箭炮的发射架安装在轮式或履带式车辆上。

一般具有多管(轨)定向器、摇架、高低机、方向机、回转盘和车辆底盘。

公元966年(宋朝初期),我国发明了世界上第一支用火药作动力的火箭。

公元975年,火箭作为武器首次用于宋灭南唐的战争中。

至明朝时,创造了一次可同时发射32支火箭的"一窝蜂"发射装置。

13世纪,在欧洲战场上也曾出现过大规模使用原始火箭的战例。

19世纪初,英国人康格里夫(Congreve)最先发明了形状比炮弹长、弹体内装有炸药的火箭;1815年,俄国炮兵军官夏得克创造了装在三脚架上发射的火箭。

第二次世界大战期间,苏联使用了世界著名的BM-13式火箭炮"卡秋莎"。

此炮有16根管,口径132mm,最大射程8.6km,一次可发射16枚火箭弹,能在很短时间内形成强大的火力网,德国使用了158mm6管牵引式火箭炮、158mm10管自行火箭炮和280mm6管重型火箭。

美国制造了"女神"、"木琴"、"天蝎座"等各种不同类型的火箭炮,其中的"女神"一次发射出60枚火箭弹,射程在4000米以上;"天蝎座"一次可发射144枚火箭弹。

火箭的历史发展过程现代火箭起源现代火箭诞生自罗伯特•高达德将超音速的喷嘴装上液态燃料火箭引擎燃烧室。

这种喷嘴将燃烧室中的热气体转成较冷的超音速喷射气体,使推进力增加超过二倍,且大幅地增加了效率。

而在此之前,早期的火箭因为热能随气体排放被浪费了,使得效率很低下。

1926年3月16日,罗伯特•高达德在美国马萨诸塞州奥本镇发射了世界第一枚液态燃料火箭。

19世纪20年代,美国,奥地利,英国,捷克,斯洛伐克,法国,意大利,德国及俄国相继出现研究火箭的组织,20年代中期,德国科学家开始试验能到达高空及长距离的液体火箭。

1932年,魏玛防卫军(1935年后改称德意志国防军)开始对火箭技术感兴趣,当时有强烈抱负理想的年轻火箭科学家冯布劳恩与二位前火箭学会的成员加入了军队,发展纳粹德国用于二次大战的长程武器,尤其是后来声名大噪的V2火箭的前身A系列火箭。

1943年开始,V2火箭开始制造。

V2火箭拥有350公里的作战距离以及搭载1000公斤阿玛图炸药的弹头,此运载器与现代火箭只有极少数不同:包括涡轮泵,惯性导引装置及其它许多特性。

虽然无法栏截它们,但V2火箭仍无法准确描准军事目标。

运载火箭诞生运载火箭是由多级火箭组成的航天运载工具。

通常,运载火箭将人造地球卫星、载人飞船、空间站、空间探测器等有效载荷送入预定轨道。

任务完成后,运载火箭往往被抛弃重新坠落地面。

自1957年10月4日,前苏联用“SS-6”洲际导弹改装成运载火箭将世界上第一颗人造地球卫星送入近地轨道,从此运载火箭作为航天运载工具正式登上历史舞台以来。

前苏联“东方号”系列是世界上第一个航天运载火箭系列,包括“卫星号”、“月球号”、“东方号”、“上升号”、“闪电号”、“联盟号”、“进步号”等型号,后四种火箭又构成“联盟号”子系列火箭。

自1957年苏联首次利用运载火箭发射第一颗人造卫星,至20世纪80年代,世界各国已研制成功20多种大、中、小型运载火箭。

比较著名的有苏联的“东方号”系列运载火箭、美国的“大力神”系列运载火箭、日本的“H”系列运载火箭等。

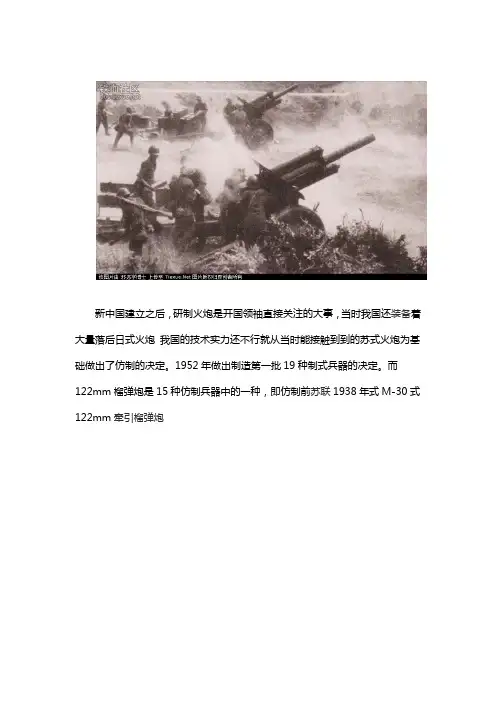

新中国建立之后,研制火炮是开国领袖直接关注的大事,当时我国还装备着大量落后日式火炮我国的技术实力还不行就从当时能接触到到的苏式火炮为基础做出了仿制的决定。

1952年做出制造第一批19种制式兵器的决定。

而122mm榴弹炮是15种仿制兵器中的一种,即仿制前苏联1938年式M-30式122mm牵引榴弹炮1953年起,127厂开始按照苏联技术资料仿制122mm榴弹炮。

仅用了一年多时间,仿制的122mm榴弹炮就研制成功,并于1954年定型,并正式命名为1954年式122mm榴弹炮,简称54式122mm榴弹炮54式122mm榴弹炮于50年代中后期装备部队,用以取代各种日式炮。

本炮系由苏式M-1938式改进而成,使用汽车牵引。

是步兵师、军(集团军)属炮兵团基本火炮。

每团2-3营(炮24-36门)。

70年代开始逐步退役,为54-1式取代。

现均已停产。

54-1式122mm榴弹炮:火炮采用手动螺式炮闩;制退机、复进机分别布置在炮身上、下部;瞄准装置由58式瞄准镜、58式周视瞄准镜组成。

该炮配有杀伤爆破榴弹、燃烧弹、烟雾弹、照明弹。

图为苏联原版的M30火炮该炮战斗状态全重2450千克,火线高:1200毫米身管长:2670毫米初速:515米/秒最大射程:11800米最小射程:3400米直射距离:600米最大射速:5-6发/分高低射界:-3度-63.5度方向射界:左右各49度。

炮班人数:8人54式152毫米榴弹炮,1955年研制定型的152毫米牵引火炮,系仿制前苏D-1型152毫米榴弹炮(苏军二战后期至70年代的师级支援火炮)图为苏制D1火炮。

80年代以前曾作为军级重要支援火炮,用以装备步兵军炮兵团之重榴炮营,每营12门。

现已逐步退役,为66式152毫米加榴炮取代。

本炮口径大,威力大,自重轻,但射程稍近。

该炮口径:122毫米,战斗状态全重:2450千克行军状态长:5900毫米火线高:1200毫米身管长:2670毫米初速:515米/秒最大射程:11800米最小射程:3400米直射距离:600米最大射速:5-6发/分高低射界:-3度-63.5度方向射界:左右各49度炮班人数:8人1959年,兵器工业部127厂按照原苏联M-46加农炮仿制成功59式130毫米加农炮。

我国火箭发展历程心得中国火箭发展历程具有丰富而独特的心得体会。

自从上世纪五十年代开始研制自己的火箭技术以来,中国在火箭领域取得了巨大的进步。

以下是我国火箭发展历程中的一些心得体会:首先,坚定的决心和长期的投资是火箭发展的关键。

我国自1956年开始开展火箭研究,并于1960年成功发射了第一颗人造卫星。

火箭的研制和发射是一个长期而艰巨的任务,需要大量的资金和人力资源的支持。

中国政府毫不动摇地将火箭技术发展作为国家发展的战略目标,并长期投入资金和人力,使火箭技术得以持续发展。

其次,自力更生是取得成功的关键。

中国在上世纪六十年代至七十年代受到国际制裁和技术封锁,无法获得先进的技术和设备。

面对这样的困境,中国火箭科研人员主动寻求解决方案,并进行自主创新。

他们积极学习国际技术并加以吸收,同时借鉴国内的现有技术,最终成功地研制出了一系列具有中国特色的火箭型号。

此外,合作与交流对于火箭发展至关重要。

与其他国家的合作与交流不仅能够获得技术支持和人才培养的机会,还能够推动双方在火箭技术方面的共同发展。

中国积极参与国际航天合作与交流,并与多个国家建立了友好合作关系。

这种合作与交流促进了中国火箭技术的快速发展,同时也为其他国家提供了借鉴与学习的机会。

最后,安全和可靠性是火箭发展的重要保障。

火箭技术的发展必须坚持安全第一的原则,并保证发射和运行过程的可靠性。

中国在火箭研制和发射过程中,始终把安全和可靠性摆在首位,通过严格的测试和验证,确保火箭的正常运行。

这为我国火箭技术的发展树立了良好的声誉,也为未来的火箭发射提供了重要的经验和借鉴。

综上所述,我国火箭发展历程中的心得体会是坚定决心和长期投资、自力更生、合作与交流以及安全与可靠性。

这些心得不仅对于中国火箭技术的发展具有指导意义,也为全球火箭技术的进步提供了有益的借鉴。

火箭发展历程自古火药的发明就标志着火箭的诞生,然而真正实现火箭的技术突破和大规模应用还是在近代。

本文将从火箭的初创时期开始,概述火箭的发展历程。

火箭的雏形可以追溯到中国古代,中国古代发明家在火药的基础上制作了喷射器,并使用火药作为燃料,实现了火箭技术的早期形式。

此后,火箭技术逐渐传播到其他国家和地区。

在13世纪的阿拉伯地区,阿拉伯科学家发现火药式火箭的实用性,并对火箭进行改进和应用。

到了16世纪,火箭技术进一步发展,英国科学家威廉·康戴尼斯在实验中成功发射了一枚火箭,开创了火箭的现代科学研究。

18世纪末到19世纪初,火箭技术在欧洲得到了长足发展。

尤利塞斯·格兰特是英国火箭领域的领军人物,他研制了一种新型的高效火箭,成为当时世界上使用最广泛的火箭。

火箭的应用范围也从军事扩展到其他领域,比如民用运输和邮政传递。

20世纪初,德国的赫尔曼·奥伯特和罗伯特·汉德梅尔等科学家开始研究火箭技术,并取得了令人瞩目的成就。

1926年,奥伯特成功发射了世界上第一枚液体火箭,在火箭发展历史上具有里程碑意义。

此后,火箭技术在二战期间得到了迅猛发展,主要用于军事目的。

德国科学家维尔纳·冯·布劳恩在二战结束后移民美国,并成为美国航天事业的奠基人之一。

二战后,随着航天技术的崛起,火箭技术得到了进一步的发展。

冷战时期,美国和苏联展开了航天竞赛,相继取得了一系列的重大突破。

苏联于1957年发射了世界上第一颗卫星“斯普特尼克1号”,引发了全球的轰动。

接下来,美国也取得了重大突破,1969年首次成功将航天器送上月球。

20世纪末,火箭技术进入了新的阶段。

商业航天的崛起使火箭技术变得更加成熟和商业化,许多私营企业开始涉足航天领域。

2015年,美国私人航天公司SpaceX成功实现了垂直回收火箭,标志着火箭技术的又一次飞跃。

如今,火箭技术已经成为航天事业不可或缺的一部分。

从载人飞船的发射到卫星的送入太空,火箭技术正不断推动人类航天事业向前发展。

中国火箭炮的发展大口径压制火炮通常是指130毫米以上的榴弹炮、加农炮、加榴炮,它们是各国炮兵部队的主要装备。

建国50多年来,我国大口径压制火炮从无到有、从弱到强、从购买到自研,时至今日已经成为火炮研制强国。

不过,我们也要看到目前大口径压制火炮技术逐渐在世界普及,我国过去取得的优势正在慢慢消失。

因此,我们在为过去取得成绩自豪的同时,应该继续努力开创我国大口径压制火炮辉煌的明天。

装备现状1956年我国以苏联D1型榴弹炮为原型仿制了56式152毫米榴弹炮,1959年以苏联M46型130毫米加农炮和M47型152毫米加农炮为原型仿制了59式130毫米加农炮和59式152毫米加农炮。

至此,我国拥有了第一代大口径压制火炮。

D1型152毫米榴弹炮是苏联在二战前期研制的,带有浓厚的时代技术特点,身管外有被筒,采用冲击式炮口制退器。

制退机在身管下方,复进机在身管上方。

采用箱形开脚大架,防盾从中部开始向后倾斜,防盾中央载面可以向上滑动。

高低机在炮架右侧,方向机在左侧。

必要时火炮可幷架射击,每个大架上有两个驻锄,一个用于硬地面,一个用于软地面。

结构与M30型122毫米榴弹炮基本相同,两者除身管外的零件均可以互换。

M46型130毫米加农炮是苏联上世纪50年代初研制的一种加农炮,以M1937型130毫米舰炮为基础,用于取代A19型122毫米加农炮,于1954年正式装备苏联陆军。

后来苏联又根据M46型加农炮研制了M47型152毫米加农炮。

这两者的炮架基本相同,除身管外,只要调整反后坐装置的阻力和更换炮口制退器就可以实现互换(这是当时火炮设计的一种常用方法,两门不同口径的火炮,只要采用不同制退效率的制退器保证火炮后坐质量相同就可以安装在相同的炮架上,一般把这两种火炬叫做姊妹炮)。

M46型130毫米加农炮采用活动身管炮身,炮身由身管和被筒组成。

炮口制退器为单室多侧孔冲击式制退器。

具有变后坐长的沟槽式液压制退机装在炮身下方的摇架槽内,液气式复进机固定在炮身上方。

火箭的历史与发展火箭是一种能够在外部无空气介质的情况下运行的发动机装置,它通过喷射高速喷流从而产生反作用力,使火箭本身得以运动。

火箭技术的发展经历了漫长的历史过程,涵盖了从古代的火箭发明到现代的航天火箭研发。

本文将深入探讨火箭的历史与发展。

一、古代的火箭发明火箭的历史可以追溯到古代中国。

在大约13世纪的宋朝时期,中国人发明了一种称为火龙箭的武器。

这种火箭由一个装有火药和铁制箭头的竹筒构成。

通过点燃火药,高压气体产生并推动箭头喷出。

火龙箭在军事战斗中发挥了巨大的作用,成为从古代到中世纪的一个重要武器。

二、火箭的现代化发展现代火箭的发展可以追溯到20世纪初。

在20世纪初期,俄罗斯的科学家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基提出了现代火箭的理论,并成立了世界上第一家火箭实验室。

他的理论奠定了现代火箭工程的基础,为后来的火箭发展做出了重要贡献。

随着第一次世界大战的结束,火箭技术在不同国家开始蓬勃发展。

在德国,先驱者赫尔曼·奥伯特成功地发射了第一枚液体火箭,标志着液体火箭的时代正式开始。

这项成就促使其他国家和科学家纷纷关注火箭技术,并进行了大量的研究与实验。

在过去的几十年里,火箭技术得到了巨大的进步与发展。

特别是在20世纪60年代,美国的阿波罗计划成功将宇航员送上了月球,这标志着火箭技术迈向了一个新的高峰。

此后,世界各国纷纷加大了对火箭技术的研发和应用,推动了航天事业的进一步发展。

三、火箭的应用领域火箭技术在航天事业中发挥了重要作用。

如今,火箭被广泛应用于卫星发射、太空探索和载人航天等领域。

通过火箭将人造卫星送入太空,可以实现远程通信、气象预报、导航系统等对社会发展极其重要的应用;而载人航天则代表着人类对宇宙的进一步探索,火箭作为携带宇航员进入太空的交通工具,取得了令人瞩目的成就。

同时,火箭技术在军事领域也扮演着重要角色。

导弹、导弹防御系统等都依赖于火箭技术的发展。

火箭作为一种精确、高速、远程的打击武器,具有重要的战略意义。

我国火箭发展史

火箭,是一种可以在空气中燃料燃烧而发射的物体,承受空气阻力,实现推动作用。

火箭发展史可以追溯到中国古代,欧洲中世纪和现代时期,随着科学技术的进步,火箭不断完善,运用领域越来越广泛。

中国古代的火箭,可以追溯到1000多年前,它们的原理是通过火药的燃烧和热气的反作用力,通过发射杆朝上推动物体腾空。

其中,最具有影响力的是“火神船”,是一种由火药组成的火箭,它会向上冲刺,把烟火抛向天空,使人们欢呼雀跃。

同时,它也被用来作为战争武器,在一些战争中发挥重要作用。

欧洲中世纪的火箭,是由伊斯兰教科学家发明的,他们把火药的燃烧推动力和水的排放力用在一起,发明了可以自动发射的火箭。

火箭在那个时期被用来攻击敌方城堡,击退敌军,在欧洲传教士军事攻击中发挥了重要作用。

现代的火箭,发展至今,已经不仅仅是防御武器,可以用来发射行星、人造卫星以及太空探测器,更活跃于太空探索领域,为人类提供良好的发射服务。

以上就是我国火箭发展史的简介。

火箭发展的历史悠久,不仅是军事上的力量,更是人类开拓太空领域的重要力量,为人类科技的发展做出了重要贡献。

- 1 -。

魏明帝纪》诸葛亮出兵攻打陈仓(今陕西宝鸡市东),魏守将郝昭“以火箭射其云梯,梯燃,梯上人皆烧死”。

但那时的所谓“火箭”,只是在箭杆靠近箭头处绑缚浸满油脂的麻布等易燃物,点燃后用弓弩发射出去,用以纵火。

火药发明后,上述易燃物由燃烧性能更好的火药所取代,出现了火药箭。

这种“火箭”曾在军队中长期使用。

靠火药燃气反但民间流行的能高飞的“流星”(或称“起火”)已利用了火药燃气的反作用力。

按其工作原理,“流星”之类烟世纪中叶),这一技术开始用于军事,出现了最早的军用火箭。

早期的火箭是在普通的箭杆上绑一个火药筒,发射时用引线点燃火药,火药燃气从尾部喷出,产生反作用力推动火箭前进。

它以火药筒作发动机,以箭杆作箭身,用翎和箭尾上的配重铁块稳定飞行姿态,以箭头为战斗部。

其构造虽简单,但组当时有些称年),宋、金采石之战所用的带着火光升空的“霹雳火”,实际上也明朝初年,火箭技术迅速提高,发展成种类繁多的火箭武器,广泛用于战场,被称为“军中利器”。

如图1所架火战车,比欧多年。

中国历史博物馆保中的图样复制出来的架火战车的模型。

这种世界上最早的多管火箭炮,是在人力独轮车上装有6个大蜂窝排列成上、“火龙箭”“一窝蜂”等多发火箭的结构和特点相似,都是将火箭预先装在发射筒内,而所有火箭的引火线都连在一起,形成引火总线。

发射时,点燃引火总线,火箭就犹如条条火龙,一齐从发射筒内喷出。

刹那间,火闪烟飞,声如雷鸣,直向敌阵地冲去。

架火战车既有类似现代火箭炮威慑敌人的齐射火力和快速转移的机动性等特点。

又具备现代战车在火力、机动性和防护方面的一些基本性能,因此它在兵器发展史上占有重要地位,也是我国在火箭炮方面的杰出创造之一。

以下是几种典型的古代火箭炮,通过比较可以发现,现代火箭炮与古代火箭炮有着异曲同工之处。

一、多火药筒并联火箭——“捆绑式”一支火箭装有2个同时工作的火药筒的“二虎追羊箭”和装有4个火药筒的“神火飞鸦”等,是最早的多火药筒并联火箭。

14 | SPACE EXPLORATION▲《中国航天报》长征火箭300次发射号外从1到300,长征火箭的腾飞与跨越文/ 王伟童 姜哲2019年3月10日0时28分,长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功发射,将中星6C 卫星送入太空,标志着我国长征系列运载火箭完成了第300次发射。

近半个世纪以来,长征系列运载火箭历经了最初的艰苦创业、走向世界,到本世纪初的载人飞行、圆梦奔月,再到近些年的高密度发射、产业化发展等多个发展阶段,实现了从无到有,从串联到捆绑,从一箭一星到一箭多星,从发射卫星到发射载人飞船和月球探测器,从现役运载火箭到新一代运载火箭等一系列重大跨越,成功将506颗卫星送入预定轨道,成为闪亮世界的一张中国名片。

300次发射——长征运载火箭进入空间能力大幅提升翻开长征系列运载火箭300次发射历史,也是我国运载火箭运载能力不断增强、发射密度不断提高、型谱不断壮大、技术实现更新换代的发展史,是我国航天事业跨越式发展的一个缩影。

1970年4月24日,长征一号运载火箭在全国人民的期待中起飞,将我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”送入太空,开启了我国自主进入太空时代的新纪元。

彼时,我国运载火箭的运载能力是300千克。

而到2016年11月3日,长征五号运载火箭首飞成功,我国运载火箭近地轨道和地球同步轨道的运载能力分别达到了25吨级和14吨级。

40多年间,火箭运载能力提升了数十倍。

1970年,长征一号运载火箭的首飞也是当年的唯一一次航天发射,而到2018年,长征系列运载火箭年发射37次,使中国航天首次独居国际航天发射数量第一位。

长征一号运载火箭首飞时,还是中国火箭的一枝独秀,而现在,长征火箭“家族”已经拥有退役、现役17型运载火箭和多型在研、论证型号,形成了发射低、中、高不同地球轨道不同类型卫星、飞船的能力,具备了无人深空探测能力,有力地支撑了我国从航天大国向航天强国迈进。

可以说,长征系列运载火箭完成从1到300次发射任务的同时,也实现了从量变到质变的跨越。

中国海军舰载火箭炮发展历程编者按:作为登陆作战中打击敌滩头目标及火力覆盖的佼佼者,舰载火箭炮受到了越来越多的重视。

本文为军事爱好者根据己公开资料所写,刊登此文并不代表本刊证实或赞同其观点,仗供读者参考。

说起舰载火箭炮的发展就必须将其和火箭炮的发展历程结合起来说,最早投入使用的舰载火箭炮是美国海军在二战冲绳岛战役中在LSM火力支援船上采用轨道发射器的火箭炮,其只是一个固定的轨道,不能旋转,也不能调节俯仰。

发射的时候必须将船开到一个合适的距离上,并将船头指向目标。

虽然其在冲绳岛战役中发挥了不小的作用,但是也暴露出射程近、精度低等诸多问题。

20世纪50年代,火炮及火箭炮武器取得了大的发展,相继出现了一些性能比较优异的火箭炮,但是这一时期美苏等主要军事集团对抗的重点在欧洲,对于两栖登陆作战的要求并不迫切,而且这些国家进行火力支援的手段相对较多,所以这一时期世界主要军事强国并没有发展舰载火箭炮。

BM-21式122毫米火箭炮的出现是火箭炮发展史上的里程碑,其射程、杀伤威力和精度都较以前的火箭炮有了很大的提高,并促进了世界各国火箭炮技术的发展。

在上世纪70年代后,世界各国相继基于本国火箭炮的基础上发展了多个型号的舰载火箭炮。

比如苏联在BM-21基础上改进的舰载火箭炮,并将其装备在"伊万.罗戈夫"级两栖船坞运输舰和"蟾蜍"级坦克登陆舰上。

舰载火箭炮在技术上不能等同于普通火箭炮。

普通火箭炮在发射的时候,用助锄或其他手段固定,发射管可以近似地认为处在一个刚性平台上,影响火箭弹精度的除了火箭弹本身的因素外,只有发射装置震动带来的误差。

而在军舰上发射时,由于发射平台本身在海浪的作用下会产生摇摆和位移,并且火箭炮发射的后坐力会增大这种趋势,所以影响精度的因素除了包括陆基火箭炮的两个因素外,还有军舰本身摇摆和位移带来的误差和舰载火箭炮相互作用带来的影响。

为了尽量减小后两者对火箭炮发射带来的影响,舰载火箭炮通常将其发射管装在一个带双向稳定系统的平台上。

尽管如此,舰载火箭炮火箭弹密集度还是低于陆用型(通常情况下,舰载火箭炮火箭弹的密集度方向下降到其陆用型的70%左右,距离密集度为其陆用型的85%左右)。

为了能达到较好的毁伤效果,一般舰载火箭炮倾向使用云爆弹或者其他子母杀伤弹药,甚至视情况配备钻地弹药和非常规弹药。

◆122毫米舰载火箭炮122毫米40管火箭炮是我国目前最成熟的一种火箭炮系统,我国于上世纪70年代在参照BM-21火箭炮样车的基础上研制出了81式122毫米火箭炮。

并出于外贸的需要于80年代末在81式122毫米火箭炮的基础上研制了40管舰载122毫米火箭炮。

122毫米40管舰载火箭炮在设计时充分考虑了舰船的特点和使用要求,保证250~500吨级的小型舰艇在4级海况下能正常使用。

该炮的定向器部分采用了81式122毫米火箭炮的定向器,在与摇架结合时,使起落部分的重心尽量靠近耳轴。

减小了不平衡力矩,由此取消了平衡机,简化了结构,并具有自动操炮,自动装定和防摇功能。

配用弹种有杀伤爆破弹和钢珠弹。

为了提高其密集度和杀伤效果,通常在实战中使用加装了阻力环的的弹药以大射角发射,这个时候射程由原来的20千米降到12千米。

我们在研制了81式122毫米火箭炮和舰载122毫米火箭炮后,并没有停止研制新型火箭弹的步伐。

经过几年的研制,我们在81Ⅱ型火箭弹的基础上换装新型高能推进剂后研制了新型火箭弹,使其在弹体长度没有变化的前提下将射程提高到40千米,并且战斗部的重量增加到22千克。

对于火箭炮来说,持续射击能力十分重要。

所以能否为发射完的火箭炮方便快速地装填火箭弹成为衡量火箭炮性能优劣的一个重要标准。

81式122毫米火箭炮采用人工装填,两次发射的间隔时间为20分钟。

为了提高装弹的快速性,89式122毫米火箭炮采用了整体装填,利用1个与40管发射器尺寸相同的托弹架,将火箭弹全部装到托弹架上,然后将托弹架与发射管对接,将托弹架上的40发火箭弹一次性推入发射管内。

虽然40管舰载火箭炮的装舰试验取得了不错的效果,但是也暴露出了不少的问题。

首先,火箭炮发射管不能密封,海上潮湿的环境和盐雾的影响大大降低了火箭炮的可维护性和火箭弹的寿命。

其次,假如使用类似89式122毫米火箭炮的再装填机构,必须将装填机构和发射装置对在一起才能工作。

如果要强调火力持续性的话就必须为每一个发射装置配备一个再装填机构,这样势必导致发射装置数量的减少。

进入21世纪,为了填补海军两栖火力支援能力的空白,我国海军将516号护卫舰改装为一艘火力支援舰,舰上装备了2座79A型双100毫米舰炮和5座50管舰载火箭炮。

经过与我国以往装备的火箭炮进行对比,发现该型火箭炮口径应该是122毫米,且长度和81式122毫米火箭炮相同。

结合相关的资料和前面的推测,笔者做出大胆的假设,来理清从40管舰载火箭炮研制成功到现在516号火力支援舰出现这段时间里我国舰载火箭炮发展的脉络。

上世纪90年代进行的40管122毫米舰载火箭炮密集度验证试验表明,40管火箭炮上无论采用何种发射顺序都无法使火箭弹密集度指标达到一个理想的水平。

通过火箭炮发射动力学研究发现,40管发射装置的动力学特性并不好,因此必须采用新的发射管布置方式。

为了保证其火力密度,最后选择了采用2个5X5的发射箱共50发的方案。

为了满足方便的再装填及解决潮湿环境和盐雾对武器系统和弹药的影响,在,5X5发射管的基础上大胆采用了玻璃钢模块化设计。

在发射后,用1个简单的吊杆就可以将新的模块装到发射装置上。

在2006年的珠海航展上,航天科工集团展出了"沙尘暴"新型122毫米火箭炮,该火箭炮采用了和516号火力支援舰上的火箭炮相同的发射模块,也许就像对81式火箭炮的发射装置改进后就成了40管舰载火箭炮一样,"沙尘暴"火箭炮是它的舰载火箭炮兄弟改进而来。

其纵向密集度1/150、横向密集度1/100,射程提高到40千米,配备了钢珠杀爆弹、云爆弹、双用途子母弹、杀爆燃弹、燃烧弹、布雷弹等多种战斗部。

这里的云爆弹战斗部很有意思,目前我们在陆军火箭炮中并没有装备此型战斗部,只有在讨论海军两栖火力支援的文章里经常出现这个词。

这也是笔者大胆推测"沙尘暴"火箭炮和516号火力支援舰上的火箭炮为相同型号的重要依据。

虽然122毫米火箭炮发射的无控火箭弹的方向密集度最高达到1/100,距离密集度达到了1/150,但是与身管火炮相比,密集度还是有很大的差距。

国外通常的做法是采用高低压发射、同时离轨、尾翼延张、被动控制等技术,使其密集度达到了1/120、1/200的水平。

但是这样的精度仍不能满足对敌滩头重防护目标的打击需要。

为了继续提高精度,美国在M270火箭炮上使用了GPS惯导技术。

与美国M270火箭弹相比,122毫米火箭弹的空间太小,加装惯导元件和执行机构势必影响其战斗部大小,所以我们并没有在122毫米火箭弹上使用什么控制技术,继续将这个"无控火箭弹"做到精益求精。

火箭弹通常使用子母弹来对付面目标,而使用制导子母弹药能达到对点目标精确杀伤的目的。

目前主要使用的精确制导弹药有末敏弹和末制导弹药,对于122毫米火箭弹来说装备末制导战斗部并不合适,只有末敏弹最适合使用。

影响末敏弹威力的重要因素是其战斗部药罩的直径,122火箭炮弹的直径限制了末敏弹的杀伤力的体现。

因此我国并没有将末敏弹配备在122毫米火箭弹上。

516号火力支援舰在使用中也暴露出了不少问题,问题的根本还是在于122毫米火箭炮的射程只有40千米,为了保证射击效果,不得不将战舰靠近敌海岸来进行火力支援。

而122火箭炮的射击效能和威力也都不理想。

曾有俄罗斯的技术文章中提到,其300毫米火箭炮的单炮射击效能大大超过122火箭炮连的射击效能。

而516号火力支援舰上5座122毫米火箭炮的射击效能也仅相当于1个122毫米火箭炮连,所以516号火力支援舰的效能并不很高。

因此,我国海军并没有被516号壮观的火箭炮发射情景所迷惑,在516号火力支援舰完成改装后不久就停止了将老旧护卫舰改为火力支援舰的计划。

◆300毫米舰载火箭炮从"远火"、A-100型和俄罗斯"龙卷风"远程火箭炮出现的时间还有三者极其相似的外形判断,我国的"远火"和A-100型火箭炮极有可能是在俄罗斯"龙卷风"火箭炮基础上改进而来的。

"龙卷风"火箭炮与其他火箭炮最大的不同就是它是第一种使用简易制导系统的火箭炮。

"龙卷风"火箭弹主要在主动段按距离和方位对其弹道进行修正,采用主动段弹道修正后,其弹着点密集度提高1倍,射击精度提高2倍。

因为这种火箭弹只修正主动段速度矢量,而不进行其他控制,故称为简易制导火箭弹。

通过简易制导系统,"龙卷风"火箭炮密集度指标达到了1/300(射程70千米)。

2006年珠海航展展出的A-100火箭炮的最新型号在保持密集度1/300的前提下将射程提高到了120千米。

在火箭弹上使用简易制导技术可以克服舰船摇摆引起的初始扰动,这样就使舰载火箭弹发射时有较好的精度。

上世纪90年代,为了弥补我国在40~60千米火力打击方面的空白,从俄罗斯引进了"龙卷风"火箭炮。

说到这里有人会问我国不是有"卫土"系列和WM80吗?为什么还要引进"龙卷风"呢?从国内对83-273式火箭弹和WM-80火箭弹的介绍可以看出,后者只是前者的一个改进,两者在结构上是继承关系。

我们为了保证研究项目顺利地完成,往往借鉴以前的成熟经验,虽然这样项目是顺利完成了,但是却失去了创造性。

83-273式火箭弹的结构是非常成熟的设计,所以就一直沿用了下来。

在上世纪80年代开始研制"卫士"火箭炮的时候继续沿用83-273火箭炮成功的弹体结构和布局。

这种弹体结构和布局的优点就是结构简单可靠,但是它也限制了火箭弹精度的提高,要想继续提高它的精度,就得增加较简易制导系统更加复杂的控制系统。

另外,由于尾翼不能折叠,导致发射管的体积庞大。

相同的8X8底盘,可以装12个"龙卷风"火箭炮的发射管,而只能装6个WS-2火箭炮的发射管。

所以我们在基于成本和火力密度的考虑,最后选择了"龙卷风"火箭炮作为我们远程火箭炮的蓝本。

经过10余年的努力,我们完成了300毫米"远火"火箭炮的研制并开始了改进工作,在300毫米"远火"研制初期就开始了上舰工作的论证。

当时欧美国家开始讨论远程舰载火力对岸支援的可行性,他们把重点集中在口径超过127毫米的身管火炮上。

要使舰炮射程达到要求,就得达到50千米或者更大射程,而且还得保证足够的精度和威力。

以我们当时的技术基础,在较短时间内研制出适合使用的远程制导炮弹有很大困难,而且127毫米以上口径的舰炮,对我国以驱护舰为主的海军来说又太重、太大了。

所以我们选择了有70千米以上射程的300毫米火箭炮。

只要配备合适的末制导弹药,300毫米火箭炮对岸上目标的毁伤效果一样能达到很好的效果,而研制适用于火箭弹的末制导弹药要比研制适用于舰炮的末制导弹药要容易得多。