卫星观测到的青藏高原雷电活动特征_郄秀书

- 格式:pdf

- 大小:218.41 KB

- 文档页数:7

两次强雷暴系统中雷电的人工引发及其特征放电参量的测量与估算两次强雷暴系统中雷电的人工引发及其特征放电参量的测量与估算中纬度地区的雷电灾害常由过境的强雷暴系统引起,但是自然雷电放电电流的直接测量十分困难.2005年夏季在两次强雷暴系统过境期间,利用火箭拖带金属导线的人工引发雷电技术,成功引发雷电5次,并在放电通道底部测量到了完整的1μs时间分辨率的雷电电流波形以及距雷电通道水平距离为60和550 m处的同步地面电场变化资料.研究表明,5次人工引发雷电都包含有1~10次不等的大电流回击放电过程,电流峰值平均为11.9 kA,变化范围为6.6~21.0 kA,与自然雷电继后回击电流峰值基本一致.回击电流波形的半峰值宽度为39 μs,较通常结果要大.回击电流峰值IP(单位:kA)和中和的电荷量Q(单位:C)之间满足关系式:IP=18.5 Q0.65.在60和550 m处,回击引起的微秒量级辐射场变化分别为5.9和0.39 kV/m,随水平距离r(m)的增加回击辐射场以r-1.119的规律衰减.根据传输线电流模式,估算的回击速度为1.4×108 m/s,变化范围为(1.1~1.6)×108 m/s.由于人工引发雷电放电过程与自然雷电的相似性,所得到的结果可应用于自然雷电灾害的防护设计中.作者:郄秀书张其林周筠珺冯桂力张廷龙杨静孔祥贞肖庆复吴书君作者单位:郄秀书(中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,兰州,730000;中国科学院大气物理研究所,北京,100029)张其林,周筠珺,冯桂力,张廷龙,杨静,孔祥贞,肖庆复(中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,兰州,730000)吴书君(山东省滨州气象局,滨州,256612)刊名:中国科学D辑ISTIC PKU英文刊名:SCIENCE IN CHINA(SERIES D) 年,卷(期):2007 37(4) 分类号:P5 关键词:人工引发雷电特征放电参量电流波形近距离电场变化强雷暴。

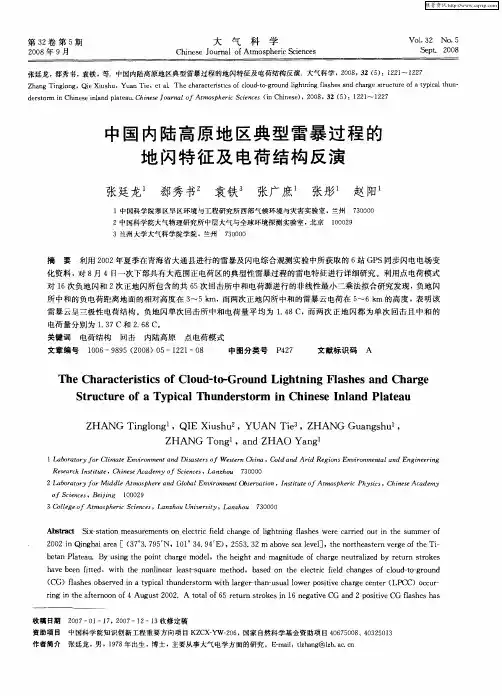

中国内陆高原不同海拔地区雷暴电学特征成因的初步分析张廷龙;郄秀书;言穆弘;赵阳;张广庶;张彤;王彦辉【期刊名称】《高原气象》【年(卷),期】2009()5【摘要】通过分析中国内陆高原西藏那曲、青海大通、甘肃中川和平凉4个不同海拔高度地区雷暴的电学特征发现,不同地区间雷暴电学特征有其共性,但也存在一定的差异。

根据过顶雷暴的地面电场演变特征,内陆高原地区雷暴可以分为特殊型和常规型两类。

特殊型雷暴在当顶阶段地面电场呈正极性,即雷暴下部存在范围较大的正电荷区(LPCC),且特殊型雷暴所占比例随海拔高度的增加有所增加;常规型雷暴在当顶阶段地面电场为负极性,与低海拔地区常规雷暴引起的地面电场类似。

结合4个地区的地面气象要素以及探空资料的分析,发现不同地区对应的部分热动力参量以及大气层结参数存在显著差异。

分析表明,地气温差和暖云区厚度对雷暴云LPCC的强弱有显著的指示意义,当地气温差越大、暖云区厚度越薄时,雷暴云LPCC 的强度相对较大;反之,雷暴云LPCC的强度及范围都较小。

数值模拟结果表明,特殊型雷暴云内最大上升气流区存在的范围以及总比含水量大于常规型雷暴,上升气流的强弱以及WCD的大小在很大程度上决定了云内水成物粒子的浓度。

【总页数】12页(P1006-1017)【作者】张廷龙;郄秀书;言穆弘;赵阳;张广庶;张彤;王彦辉【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所西部气候环境与灾害实验室;中国科学院大气物理研究所中层大气与全球环境探测实验室【正文语种】中文【中图分类】P427.321【相关文献】1.中国内陆高原地区典型雷暴过程的地闪特征及电荷结构反演2.西北内陆高原雷暴云电活动与微物理场特征的相关性3.云贵高原台地一次雷暴过程电学特征及降水粒子分布观测分析4.高原地区不同海拔高度腹型过敏性紫癜患者临床特征分析5.青藏高原不同海拔地表感热的年际和年代际变化特征及其成因分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

闪电的光辐射能分布特征

郄秀书;谢屹然;Ralf Toumi

【期刊名称】《高原气象》

【年(卷),期】2004(23)4

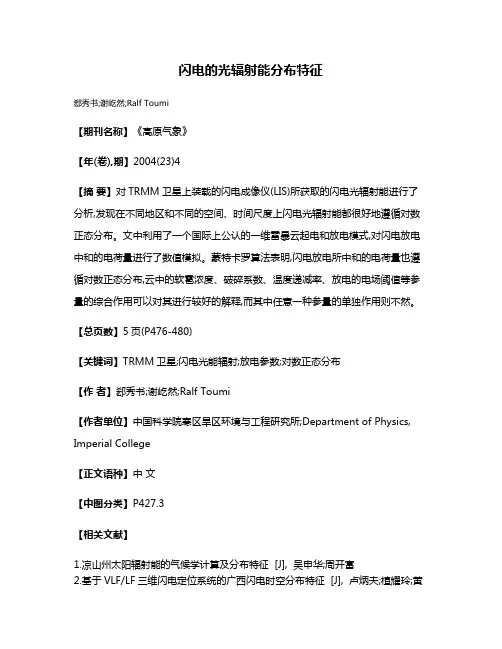

【摘要】对TRMM卫星上装载的闪电成像仪(LIS)所获取的闪电光辐射能进行了分析,发现在不同地区和不同的空间、时间尺度上闪电光辐射能都很好地遵循对数正态分布。

文中利用了一个国际上公认的一维雷暴云起电和放电模式,对闪电放电中和的电荷量进行了数值模拟。

蒙特卡罗算法表明,闪电放电所中和的电荷量也遵循对数正态分布,云中的软雹浓度、破碎系数、温度递减率、放电的电场阈值等参量的综合作用可以对其进行较好的解释,而其中任意一种参量的单独作用则不然。

【总页数】5页(P476-480)

【关键词】TRMM卫星;闪电光能辐射;放电参数;对数正态分布

【作者】郄秀书;谢屹然;Ralf Toumi

【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;Department of Physics, Imperial College

【正文语种】中文

【中图分类】P427.3

【相关文献】

1.凉山州太阳辐射能的气候学计算及分布特征 [J], 吴申华;周开富

2.基于VLF/LF三维闪电定位系统的广西闪电时空分布特征 [J], 卢炳夫;植耀玲;黄

伊曼;覃章;郭媛

3.基于VLF/LF三维闪电定位系统的广西闪电时空分布特征 [J], 卢炳夫;植耀玲;黄伊曼;覃章;郭媛

4.25~100MHz频段闪电脉冲辐射能量频谱特征 [J], 董万胜;刘欣生;张义军;陈慈萱;王建国

5.新疆太阳高度和辐射能分布特征研究 [J], 王秀琴;傅玮东;段维;杜红

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

江西闪电特征海拔高度影响分析刘海兵;张云峰;李玉塔【摘要】利用2004-2015年江西省闪电定位系统监测的地闪资料,通过数理统计、线性回归等方法,重点分析不同海拔高度变化对江西闪电特征的影响,分析结果表明:①江西省闪电主要发生在海拔高度0~500m的平原、丘陵(占地总面积7.4×104 km2)和小起伏山地(总面积6.1×104km2),占总闪电次数的83.5%,其中91.0%的正闪电发生在这些地区;②闪电密度大小随海拔高度的增加而减小,而且在不同的海拔高度其变化率不同.正负闪电平均强度随海拔高度的增加而增强,且其变化率在各海拔高度区段内不同,正闪电的变化比较明显,负闪电的变化幅度相对正闪电比较小;③江西省多雷区所占比例最大,强雷区基本上分布在江西南部,多雷区和强雷区大部分是地处0~500m的平原、丘陵和小起伏山地;在500~2200 m的山区里,大部分地区为少雷区.%The cloud-to-ground flash data (2004-2015) monitored by the J iangxi lightning location system is analyzed,throughthe methods of statistics and linear regression to reveal the impact of different altitudes on lightning characteristics.The results show:(1) In Jiangxi Province,83.5% of lightning and 91.0% of positive lightning occurred in the plain and hill areas (with the total area being 74000 km2) and mountain area (the total area being 61000 km2) at the altitudes of 0 to 500 m above sea level.(2) The lightning density gradually decreases with the increase of altitude and the rate of change is different at the different altitudes;the current intensity of positive and negative lightning increases with the increase of altitude,and the rate of change is different at the different altitudes;the change of positive lightning is significant,and thevariation of negative lightning is less than that of the positive lightning.(3)The proportion of heavy lightning area is the largest and the heavy lightning areas are basically in the southern Jiangxi;the heavy lightning and strong lightning areas are in the plain,hill and mountain areas with the altitudes ranging from 0 to 500 m;the weak lightning area is mainly in the mountain area with the altitudes ranging from 500 to 2200 m.【期刊名称】《气象科技》【年(卷),期】2017(045)002【总页数】7页(P342-348)【关键词】皮尔逊(Pearson)检验;相关性;等值线图;闪电特征;闪电定位系统【作者】刘海兵;张云峰;李玉塔【作者单位】南京信息工程大学,南京210044;江西省上饶市气象局,上饶334000;南京信息工程大学,南京210044;江西省气象局,南昌330046【正文语种】中文【中图分类】P427目前,对于不同海拔高度的闪电特征,国内外很多专家学者都开展了研究,并取得了一定的成果。

西藏地区雷暴的气候特征及其变化规律作者:达琼来源:《读写算·教研版》2015年第05期摘要:本文主要利用2008年至2014年西藏雷暴观测资料的统计分析,对西藏地区的雷暴气候特征以及变化规律进行总结。

分析结果表明,西藏地区是我国雷暴日数较多的地区,通过本次调查显示,该地区年均雷暴日数在56.3d左右,尤其是那曲地区年均雷暴次数已经超出80d,在夏季雷暴气候对西藏地区的农业、航空、通讯、交通等带来了极大的影响,对此,作者主要通过对西藏地区雷暴气候特征及其变化规律进行详细的分析,希望可以对预防雷暴危害带来一定的帮助。

关键词:西藏地区;雷暴;气候特征;变化规律中图分类号:G712 文献标识码:B 文章编号:1002-7661(2015)05-023-01近些年来,雷暴危害受到诸多国家的重视,而且,雷暴危害也被列为严重自然灾害之一,对很多行业的发展以及正常运行都造成极大的影响。

雷暴主要是局部地区的强对流天气所产生,经常伴有暴雨、大风、冰雹、龙卷风等天气灾害,危害性极大。

为了对雷暴危害的预防和控制,很多专家主要针对一些高原地区、西北地区等进行了雷暴气候的研究,并从多个角度认识雷暴气候。

作者主要利用2008年至2014年西藏地区雷暴观测资料的调查,来对西藏地区雷暴气候特征及其变化规律进行分析。

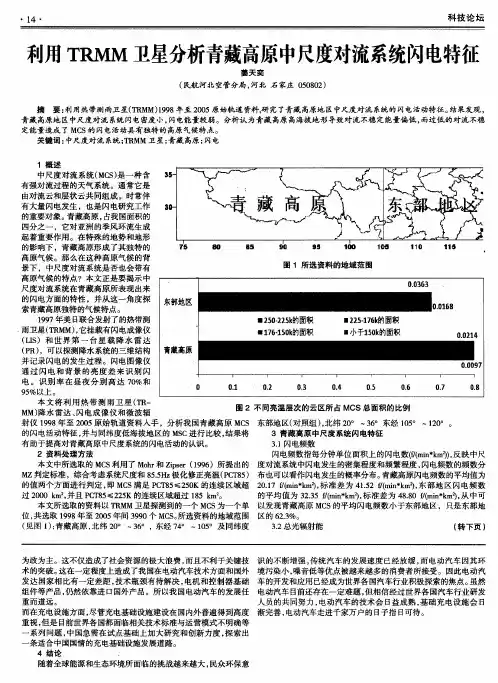

一、西藏地区雷暴的气候特征分析根据西藏地区雷暴气候的相关资料的统计分析,(2008年至2014年)主要对西藏地区划分为四个区域(如图1所示),再对每个区域的雷暴情况进行详细划分[1]。

Ⅰ区主要为强雷暴区域,主要包括那曲、江孜、浪卡子、当雄、索县、安多等,主要以那曲地区为主,平均每年的雷暴日数已超出80.5d;Ⅱ区主要为多雷暴区域,主要包括日喀则、班戈、隆子、嘉黎、丁青、加查、拉孜、泽当、申扎、拉萨等,主要以拉萨为主,平均每年的雷暴日数超出50.8d;Ⅲ区主要为中雷暴区域,主要包括昌都、改则、南木林、尼木、定日、芒康等,平均每年的雷暴日数超出32.4d;Ⅳ区则是与其他三个区域相比,雷暴日数相对较少的区域,平均每年的雷暴日数不超过24.1d,该区域主要以南部边缘地区、阿里大部、左贡、林芝地区东南部、波密等,其中波密是平均每年雷暴日数较少的区域,自2008年至2014年,波密的雷暴日数年均6.8d。

高原雷暴地闪回击辐射场特征分析

张其林;郄秀书;王怀斌

【期刊名称】《中国电机工程学报》

【年(卷),期】2003(23)9

【摘要】该文主要利用微秒量级时间分辨率的慢天线电场变化仪资料,对甘肃平凉地区雷暴过程中云地闪电首次回击和继后回击的远区辐射场特征进行了观测研究,

并与国内外结果进行了对比分析。

发现高原夏季雷暴过程中的闪电特征具有较大的独特性,平均而言,高原雷暴正负地闪首次回击辐射场波形的过零时间分别为63ms、66ms;正负地闪首次回击负反冲深度分别为20%、31%,其二者均介于美国夏季雷

暴和日本冬季雷暴之间。

负地闪首次回击和继后回击初始峰值之后,通常叠加有明

显的次峰现象,而正地闪相对较少,相邻次峰间隔依次增大,相对强度依次减小。

【总页数】5页(P94-98)

【关键词】闪电放电;雷暴;地闪;辐射场;特征分析;高电压技术;特征参量

【作者】张其林;郄秀书;王怀斌

【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

【正文语种】中文

【中图分类】TM8;P427.321

【相关文献】

1.一次多回击负地闪放电过程的甚高频辐射和传输特征分析 [J], 孙竹玲;郄秀书;刘明远

2.基于小波的地闪首次回击辐射场的多重分形分析 [J], 苟学强;张义军;董万胜;郄秀书

3.青藏高原东部地区雷暴及其地闪活动特征分析 [J], 辛雪琪; 赵阳; 田建兵; 陶心怡

4.平凉黄土高原地闪VHF辐射特征分析 [J], 曹冬杰;张广庶;张彤;王彦辉

5.地闪回击辐射场波形的重构及地闪放电参量的估算 [J], 张其林;郄秀书

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

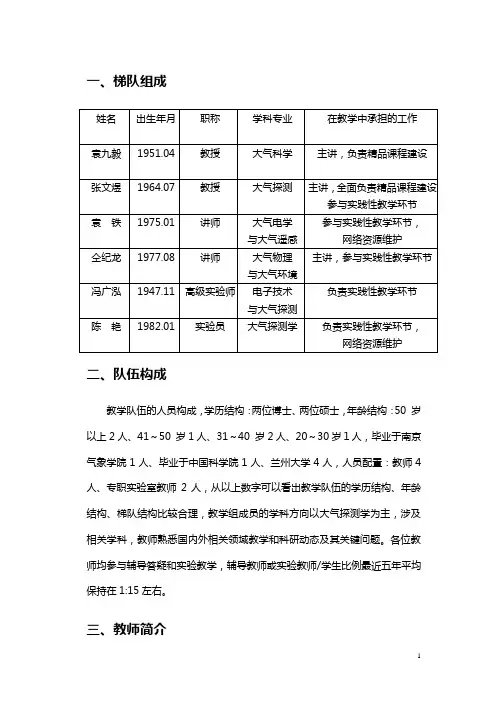

一、梯队组成二、队伍构成教学队伍的人员构成,学历结构:两位博士、两位硕士,年龄结构:50 岁以上2人、41~50 岁1人、31~40 岁2人、20~30岁1人,毕业于南京气象学院1人、毕业于中国科学院1人、兰州大学4人,人员配置:教师4人、专职实验室教师2人,从以上数字可以看出教学队伍的学历结构、年龄结构、梯队结构比较合理,教学组成员的学科方向以大气探测学为主,涉及相关学科,教师熟悉国内外相关领域教学和科研动态及其关键问题。

各位教师均参与辅导答疑和实验教学,辅导教师或实验教师/学生比例最近五年平均保持在1:15左右。

三、教师简介袁九毅教授,男,生于1951 年4 月,硕士生导师。

1976 年毕业于兰州大学气象专业,现任兰州大学大气科学学院党总支书记、副院长,兰州大学质量环境评价研究中心主任。

现任中国环境学会,环境评价分会常委,甘肃省环境学会副理事长,兰州市环境学会理事。

长期从事环境专业教学和环境影响评价工作,担任过大气探测学,环境学概论,环境影响评价,区域环境影响与规划等课程的讲授。

承担过各类不同项目的环境影响评价工作,主持完成了国家环保局区域环评重点试点项目“兰州市西固地区发展环境影响评价”。

获甘肃省科学技术进步二等奖两项,发表论文三十余篇,出版著作二部。

主要研究方向为环境质量评价与环境规划和大气探测。

主要讲授《大气探测学》、《大气探测学实验》《环境质量评价》等课程及参与校内和野外实验、实习,课程的辅导答疑,参与教学研究。

讲授的主要课程有《气象观测》、《大气探测学》、《环境学概论》、《环境影响评价》、《区域环境影响与规划》等课程。

近几年的主要著作和发表的论文有:1、A NEW KINETIC MODEL OF PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF FORMIC ACID IN UV/TiO2 SUSPENSION STYTEM WITH IN-SITU MONITORING,React.Kinet.Catal.Lett,2/4,2008年。

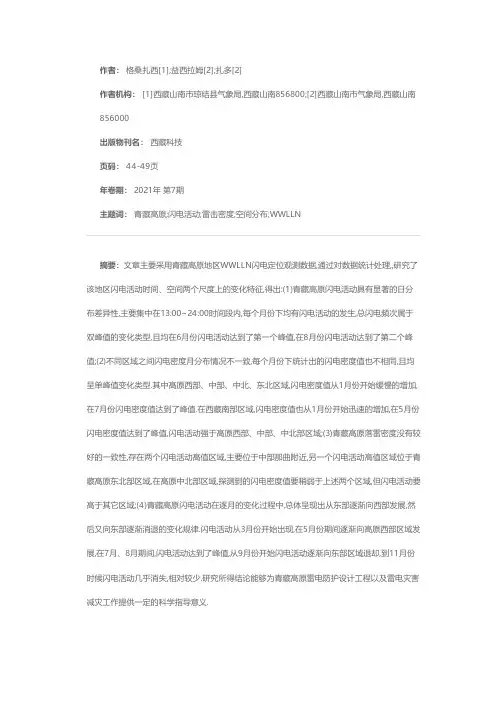

作者: 格桑扎西[1];益西拉姆[2];扎多[2]作者机构: [1]西藏山南市琼结县气象局,西藏山南856800;[2]西藏山南市气象局,西藏山南856000出版物刊名: 西藏科技页码: 44-49页年卷期: 2021年 第7期主题词: 青藏高原;闪电活动;雷击密度;空间分布;WWLLN摘要:文章主要采用青藏高原地区WWLLN闪电定位观测数据,通过对数据统计处理,,研究了该地区闪电活动时间、空间两个尺度上的变化特征,得出:(1)青藏高原闪电活动具有显著的日分布差异性,主要集中在13:00~24:00时间段内,每个月份下均有闪电活动的发生,总闪电频次属于双峰值的变化类型,且均在6月份闪电活动达到了第一个峰值,在8月份闪电活动达到了第二个峰值;(2)不同区域之间闪电密度月分布情况不一致,每个月份下统计出的闪电密度值也不相同,且均呈单峰值变化类型.其中高原西部、中部、中北、东北区域,闪电密度值从1月份开始缓慢的增加,在7月份闪电密度值达到了峰值.在西藏南部区域,闪电密度值也从1月份开始迅速的增加,在5月份闪电密度值达到了峰值,闪电活动强于高原西部、中部、中北部区域;(3)青藏高原落雷密度没有较好的一致性,存在两个闪电活动高值区域,主要位于中部那曲附近,另一个闪电活动高值区域位于青藏高原东北部区域,在高原中北部区域,探测到的闪电密度值要稍弱于上述两个区域,但闪电活动要高于其它区域;(4)青藏高原闪电活动在逐月的变化过程中,总体呈现出从东部逐渐向西部发展,然后又向东部逐渐消退的变化规律.闪电活动从3月份开始出现,在5月份期间逐渐向高原西部区域发展,在7月、8月期间,闪电活动达到了峰值,从9月份开始闪电活动逐渐向东部区域退却,到11月份时候闪电活动几乎消失,相对较少.研究所得结论能够为青藏高原雷电防护设计工程以及雷电灾害减灾工作提供一定的科学指导意义.。

卫星观测到的青藏高原雷电活动特征郄秀书;Ralf Toumi【期刊名称】《高原气象》【年(卷),期】2003(22)3【摘要】利用TRMM卫星上携带的闪电探测系统获取的闪电定位资料首次对青藏高原上的闪电活动进行了研究。

研究发现,青藏高原上的闪电活动呈现出大陆性气候特征,但是受其特殊地形的热力和动力特征所调制,高于93%的闪电活动发生于5~9月之间,并在夏季出现单一闪电活动峰值。

随着地表加热和湿度的增加,闪电活动在5月份开始明显增加。

较高的闪电密度发生在高原的中部,揭示了闪电活动与地形特征的相关性。

63%的闪电活动发生于14:00~18:00(地方时,下同)之间,而只有<3%的闪电发生于00:00~10:00之间。

闪电光辐射能的时平均值也呈现出明显的日变化,随着太阳的升起,闪电光辐射能在08:00开始增加,并在10:00达到稳定的极大值,直到02:00开始明显减小。

闪电的光辐射能在高原北部呈现最大值,高原西部呈现最小值。

青藏高原上的闪电放电强度比其它地区弱得多,其差别归因于高原上较低的对流不稳定能量。

【总页数】7页(P288-294)【关键词】闪电;TRMM卫星;青藏高原;对流不稳定能量【作者】郄秀书;Ralf Toumi【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;Department of Physics, Imperial College【正文语种】中文【中图分类】P427.3【相关文献】1.卫星遥感揭示的青藏高原上MCS活动特征及东移传播 [J], 过仲阳;林珲;江吉喜;黄签;方兆宝2.卫星观测到的全球闪电活动及其地域差异 [J], 郄秀书;周筠珺;袁铁3.GRACE卫星观测到的尼泊尔MS8.1地震震前重力场变化特征 [J], 郑增记;范丽红4.TRMM卫星观测到的华南地区的闪电时空分布特征 [J], 王义耕;陈渭民;刘洁5.卫星观测到的我国闪电活动的时空分布特征 [J], 袁铁;郄秀书因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国内陆高原正极性雷电的观测实验研究①刘欣生1 郄秀书1 张义军1 王才伟1 董万胜1 肖庆复1张广庶1 郭昌明2 陈明理1,3 渡边贞司3 仲野贡4中村光一5 河崎善一郎6 角绅一7(1中国科学院兰州高原大气物理研究所甘肃省兰州市730000)(2上海气象科学研究所上海200030)(3日本岐阜大学)(4日本名古屋工业大学)(5日本大阪大学)(6日本丰田高等专科学校)(7日本中部大学) 摘 要 叙述了1997年夏季中日两国科学家在甘肃平凉地区合作进行的有关正极性雷电的综合观测实验情况,包括场地布局、所采用的技术手段及取得的主要结果。

实验中采用了人工引发雷电技术并取得了两次成功,其中一次是利用“空中触发”方式,即火箭拖带的细钢丝下端不直接接地,而是通过一段绝缘尼龙线与接地的另一段细钢丝相连。

用这种方式可以更真实地再现自然雷电的初始过程。

实验中观测到了空中导线两端先导的双向传输现象;电流、电场变化的同步测量以及高速摄像的光学测量揭示出下行正先导激发后在0.7ms 内和上行迎面负先导会合。

实验还表明,利用人工引发雷电技术,配合多种先进的仪器设备进行综合观测,不但有助于揭示中国内陆高原雷暴过程中正极性放电的机理和特征,而且也是今后雷电研究的有效途径。

关键词 正极性雷电 人工引发雷电 中国内陆高原分类号 P 427.3 常见的大多数云对地放电(地闪)都是负极性的,即将负电荷释放到地面,科学家们很早就对负地闪进行了广泛深入的研究。

但近年来正极性地闪研究越来越引起了人们的关注,因为与负极性相比,正极性放电电流和对地释放电荷量都大得多,从而对地面目标物造成很大损害。

比如在日本北陆地区冬季雷暴中占有很大比例的正极性放电对电力设施造成了很大破坏,因而日本学者较早地注意到对正极性放电的研究,并在日本电力公司和文部省的经费资助下,每年投入大量的人力、物力在日本北陆地区进行大规模的冬季雷暴观测实验。

但由于冬季雷暴观测条件恶劣,因此对正极性雷电的研究进展缓慢。

青藏铁路沿线闪电活动的时空分布特征

张廷龙;郄秀书;袁铁;熊亚军;张彤

【期刊名称】《高原气象》

【年(卷),期】2004(23)5

【摘要】利用搭载于卫星上的闪电探测仪所获取的8年闪电资料,对青藏铁路沿线闪电活动的时空分布进行了研究。

结果表明,青藏铁路沿线的闪电活动呈现出明显的季节变化和日变化。

青藏铁路沿线的闪电活动主要发生在4~9月,其中以5~7月最为频繁,到10月份迅速消亡,而且闪电分布在南北向上变化较明显;青藏铁路沿线闪电活动在12:00~16:00(地方时,下同)最易发生。

日闪电密度峰值出现在15:00左右。

闪电密度的空间分布以那曲为最大,分别向南、北减小。

另外,2003年夏季的地面观测资料还表明,那曲地区在傍晚还有一闪电活动峰值。

【总页数】5页(P673-677)

【关键词】青藏铁路沿线;闪电;季节变化;日变化;闪电密度

【作者】张廷龙;郄秀书;袁铁;熊亚军;张彤

【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

【正文语种】中文

【中图分类】P427.3

【相关文献】

1.青藏高原闪电活动的时空分布特征 [J], 郄秀书;袁铁;谢毅然;马耀明

2.青海东部闪电活动时空分布特征 [J], 刘晓燕;王玉娟;胡亚男;王军

3.云南闪电活动的时空分布特征 [J], 刘雪涛; 谢屹然; 许迎杰; 孙绩华

4.2019年兴安盟闪电活动时空分布特征 [J], 李思然;高宇

5.青藏高原闪电活动分布特征分析 [J], 格桑扎西;益西拉姆;扎多

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一次中尺度对流系统的闪电演变特征冯桂力;郄秀书;周筠珺【期刊名称】《高原气象》【年(卷),期】2006(25)2【摘要】利用地面雷电探测网资料、多普勒雷达和卫星资料对一次典型的MCS 过程的地闪变化特征进行了分析,结果表明,在系统发展的最初阶段全为负地闪;在MCS的成熟阶段地闪频数一直较高,在10次/min以上,负地闪占绝对优势;在消散阶段,地闪频数急剧下降,同时正地闪所占比例越来越大,甚至超过负地闪。

地闪基本出现在<-50℃的云区和前部大的温度梯度区内,集中发生于<-60℃的云区。

负地闪主要发生在强对流区(>40 dBz),其持续时间和强对流的维持时间几乎相当,说明负地闪可以很好地指示或有助于识别强对流区;密集的正地闪也与强回波区相对应,而稀疏的正地闪则多发生在系统后部的稳定性降水或云砧部位。

同时,在MCS成熟阶段出现高正地闪频数的瞬间突增有可能对应着地面强天气的发生,在强对流天气的临近预报中应予以关注。

【总页数】9页(P220-228)【关键词】中尺度对流系统;正;负地闪;回波强度;云顶亮温【作者】冯桂力;郄秀书;周筠珺【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所【正文语种】中文【中图分类】P427.3【相关文献】1.华北地区一次中尺度对流系统上方的Sprite放电现象及其对应的雷达回波和闪电特征 [J], 王志超;杨静;陆高鹏;刘冬霞;王宇;肖现;郄秀书2.华北一次中尺度对流系统中的闪电活动特征及其与雷暴动力过程的关系研究 [J], 刘冬霞;郄秀书;冯桂力3.一次中尺度对流系统的电场演变特征 [J], 曾庆锋;王振会;郭凤霞;张其林;徐栋璞4.线状中尺度对流系统内多个强降水单体的结构演变及闪电活动特征 [J], 易笑园;张义军;王红艳;董昊;张楠;徐姝5.一次导致大暴雨的中尺度对流系统演变和风场垂直结构特征 [J], 祁秀香;郑永光;伍志方;林中庆;赵小伟;李海洋;王开燕因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

雷暴云内电场探测仪及初步实验结果赵中阔;郄秀书;张广庶;张廷龙;张彤;郭凤霞;窦志强【期刊名称】《高原气象》【年(卷),期】2008(27)4【摘要】雷暴云内的电场探空是了解雷暴电荷结构的重要手段之一。

为了定量了解雷暴云内的电场分布以确定雷暴的电荷结构,本文根据强电场环境中尖端放电原理,制作了尖端放电电流传感器。

该电流传感器包括两根长度均为1m的同轴电缆和一个时间常数为0.1s、量程±16μA的精密电流放大电路;两根同轴电缆悬空垂直于地面,相对放大电路对称布置,两个尖端的长度为5~6cm。

利用该电流传感器,同时配合温度、相对湿度、GPS等传感器,组成了雷暴云内电场综合探空仪,并于2007年夏天在甘肃平凉地区进行了初步实验。

利用雷暴天气条件下的大气平均电场仪与尖端放电电流传感器进行的地面同步观测记录,得出了大气电场尖端放电电流的拟合关系,发现负电晕放电(尖端为阴极)的阈值电场和正电晕放电阈值电场存在一定差异,且负电晕放电的阈值较低。

本文认为这一差异源于正、负电晕放电机制的差异。

利用气球携带的电场综合探空仪进行了探空实验,得到了一次空中电场的初步探测结果,在此基础上,对探空路径上可能存在的电荷区域进行了分析。

【总页数】7页(P881-887)【关键词】雷暴云;电场与电晕电流拟合关系;电晕放电阈值电场;电场探空【作者】赵中阔;郄秀书;张广庶;张廷龙;张彤;郭凤霞;窦志强【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所西部气候环境与灾害实验室,甘肃兰州730000;中国科学院大气物理研究所中层大气与全球环境探测实验室,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P427.3【相关文献】1.雷暴云底地面电场的分布及其影响因子分析 [J], 代冬梅;肖银辰2.雷暴云内电场力对起电和电荷结构的反馈作用 [J], 孙凌;郄秀书;EdwardR.Mansell;陈志雄;徐燕;蒋如斌;孙竹玲3.青海地区一次雷暴的地闪活动及云内的电场探空观测 [J], 张廷龙;余海;王军;张茂华;周方聪;陈洁4.基于双金属球三维电场探空仪的一次雷暴云内电荷结构观测研究 [J], 张鸿波;李宗祥;李进梁;马子龙;郄秀书;刘明远;蒋如斌;陆高鹏;刘瑞婷;刘冬霞;陈志雄;孙竹玲5.热带沿海地区一次局地雷暴消散阶段的云内电场 [J], 余海;张廷龙;陈阳;吕伟涛;赵小平;陈洁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

青藏高原中部闪电活动与相关气象要素季节变化的相关分析袁铁;郄秀书【期刊名称】《气象学报》【年(卷),期】2005(063)001【摘要】利用1995年4月至2002年12月间卫星观测的闪电资料与NCEP再分析资料中的地表降水率、云功函数和热通量,分析了青藏高原中部闪电活动与相关气象要素季节变化之间的关系.研究发现:青藏高原中部闪电活动的峰值出现在7月份,并在春季表现出明显的闪电活动;相关气象要素中,最能够准确描述闪电活动的季节变化及其春季异常特征的仅有地表总热通量;降水(或云功函数)与鲍恩比(感热通量和潜热通量之比)的乘积能够较好地反映闪电活动的季节分布特征与春季的"异常".结果表明,感热通量或鲍恩比可能在对流有效位能向对流上升动能的转化过程中起着重要的作用,鲍恩比可作为修正闪电产生效率的一个重要参量.【总页数】5页(P123-127)【作者】袁铁;郄秀书【作者单位】中国科学院寒区旱区环境与工程研究所雷电与雷暴实验室,兰州大学大气科学学院,兰州,730000;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所雷电与雷暴实验室,兰州,730000【正文语种】中文【中图分类】P4【相关文献】1.青藏高原东坡高原草甸近地层气象要素与能量输送季节变化分析 [J], 赵兴炳;李跃清2.邵阳市负氧离子浓度变化与气象要素相关分析 [J], 戴俊;谢美兰;戴华林3.湘潭地区的季节变化与腹膜透析相关性腹膜炎的相关分析 [J], 成建钊;万柯;李旭;胡玲4.乌苏市PM2.5浓度分布特征及与气象要素相关分析 [J], 张玉;吴娟;许铭;杨丹;靳晶5.黑龙江省环境空气污染物和气象要素的典型相关分析 [J], 李博;陈威;付强;张殷俊;王丽娜因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。