雷电的天气气候学特征

- 格式:ppt

- 大小:18.03 MB

- 文档页数:47

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是一种常见的极端天气现象,其特征复杂多样,形成原因多种多样,对人类、动植物和建筑物都有着不同程度的影响。

对于雷暴天气特征的分析及相应的防灾减灾措施具有重要的意义。

本文将就雷暴天气的特征进行分析,并提出相应的防灾减灾措施,以期帮助大家更好地了解雷暴天气及其应对之道。

一、雷暴天气特征分析1. 雷雨云的形成雷暴天气的主要特征之一就是雷雨云的形成。

雷暴云是由水汽和空气中的其他气体混合的气团在温度和湿度适宜的条件下上升形成的,其特点是体积庞大、密集、高耸,形状常为云团状、峰状或壁状。

2. 电闪雷鸣雷雨云内部大量的水汽在空气的对流作用下形成不断上升、凝结、冷却、下降的运动循环。

当上升气流中遇到较强的对流,云中的水汽冰雹等粒子不断摩擦、碰撞,形成了很强的静电场。

当静电场达到一定强度时,会产生闪电,然后产生巨大的雷声。

3. 突发性强降水雷暴天气还常伴随着突发性强降水,由于雷暴云内部的对流运动很激烈,极易形成强降水,使得雨强瞬息万变,且多为暴雨或大暴雨。

4. 大风、冰雹等恶劣天气雷暴天气还伴随着大风、冰雹等恶劣天气,尤其是在降雨过程中,容易伴随着强降水、雷电、狂风等气象灾害,对农业生产、交通运输、民众生活等均产生严重影响。

二、雷暴天气防灾减灾措施1. 提高气象预警的精准度针对雷暴天气的特征,可以通过地面气象观测站和卫星、雷达等技术手段对雷暴天气进行实时监测、预警。

通过提升气象预警的精准度,可以更早地对雷暴天气进行预警,从而提前采取相应的防护措施,减少灾害损失。

2. 做好城市排水工程建设面对雷暴天气引发的突发性强降水,各地可以加强城市排水工程建设,提升城市排水系统的排水能力,减少城市内涝的发生,降低降水对城市的影响。

3. 加强室外设施的防护面对雷暴天气伴随的大风、冰雹等恶劣天气,人们在室外工作或活动时,应尽量寻找安全场所躲避,避免被冰雹、飞葱、树木等物体砸伤。

4. 室内防护面对雷暴天气,人们可以关闭门窗,拉上帘子,避免开空调的情况下打开门窗,因为此时的室外温度和室内温度相差较大,易引起室内外的对流,从而引起雷击伤害。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是一种常见的自然灾害,不仅给人们的日常生活带来极大的影响,还会给人们的安全带来威胁。

为了更好地了解雷暴天气的特征,探讨对应的防灾减灾措施,以下将从雷暴天气的基本特征、影响及预警措施三个方面进行分析。

一、雷暴天气的基本特征1.频率:雷暴在全球各地广泛存在,每年全球平均会发生4000多万次雷电,中国境内平均每年发生雷暴天气达到400多天。

2.发生时空性强:雷暴的发生具有极大的时空性差异,常常表现为短时强烈、局部性强。

3.多变且复杂:雷暴天气的发展既受大气环境多种因素的作用,也受其自身发展的影响,其发展模式与规律复杂多样,很难完全预测。

二、雷暴天气的影响1.人身安全:雷暴天气中,极易导致雷电伤害和溺水事故,同时还可能引发山洪、泥石流等自然灾害。

2.农业生产:雷暴天气会给农业生产带来灾害性的影响,例如,农作物的生长遭到阻碍和破坏,导致农业丰收减少,甚至影响粮食安全。

3.交通运输:雷暴天气常常导致道路、铁路交通受阻,水路运输者也必须停航,这对当代现代化交通运输的发展影响也很大。

三、雷暴天气的预警措施1.观测监测:对雷暴天气的观测监测是预防、制定应对措施的基础,通过各种天气监测设备,如雷达、卫星等,及时了解天气情况,并进行数据收集与分析。

2.预警发布:根据监测数据,制定预警级别,及时将预警信息发布给相关部门和社会群众,提高人们的安全意识和应对能力。

3.应急响应:各级政府和相关部门应制定应对预案,在灾害发生时及时启动应急响应机制,采取有力措施,实施抢险救援等工作。

综上所述,雷暴天气在一定程度上给人们的安全和生产带来了较大的影响,在应对雷暴天气时,需要充分了解其特征和影响,并采取相应的防灾减灾措施,以保证人民的生命财产安全。

雷电频发季节气象防雷分析随着气候变化和季节交替,雷电频发的季节也随之而来。

雷电活动的频发给人们的生产生活带来了诸多影响,尤其是对一些户外作业人员和大型活动组织者来说更是棘手。

对雷电频发季节气象进行分析,加强对雷电的防范和预防措施显得至关重要。

本文将首先对雷电频发的季节进行分析,然后结合气象条件讨论雷电频发的原因,最后探讨如何制定有效的防雷措施。

一、雷电频发的季节分析雷电活动与季节的变化有着密切的关系。

一般来说,雷电活动频发的季节主要分布在夏秋季两个季节。

夏季是雷电频发的季节之一,主要是因为气温升高导致了大气对流的活跃,形成了较为明显的对流雨云,而对流云在发生负离子运动的同时也会产生降雨,进而产生雷电现象。

而秋季是另一个雷电频发的季节,这主要是因为秋季时大气环流的不稳定性增加,局地湿度增大导致了大气层内部的垂直不稳定,从而形成了对流雨云,增加了雷电活动的频率。

1. 气温升高气温升高是导致雷电频发的季节气象条件之一。

随着气温升高,大气对流活跃,形成了对流雨云,而对流雨云在下沉气流的作用下会形成负离子的运动,从而产生雷电活动。

夏季的高温天气往往会导致雷电频发。

2. 大气环流的不稳定性增加秋季是雷电频发的另一个季节,主要是由于大气环流的不稳定性增加。

在秋季时,大气环流的不稳定性增加,湿度加大,局地湿度增大导致了大气层内部的垂直不稳定,从而形成了对流雨云,增加了雷电活动的频率。

3. 潮湿的空气条件潮湿的空气条件也是导致雷电频发的重要原因之一。

在潮湿的空气条件下,大气中的水汽含量增多,而水汽是导电性很强的气体,当大气中的水汽含量增多时,就会增加大气层内部的电荷分布,从而也会导致雷电的频发。

三、防雷措施的制定针对雷电频发的季节气象条件,制定有效的防雷措施具有重要意义。

以下是一些常见的防雷措施:1. 提前做好防雷准备了解雷电频发的季节特点和气象条件后,人们可以事先做好防雷准备工作。

在雷电频发的季节,户外作业人员和大型活动组织者可以提前对场地进行检查,清除周围的金属物品和高大的杆塔等构筑物,以减少雷击的风险。

近50年无锡地区雷暴日气候特征分析吴莹崔浩牛文胜(无锡市气象局无锡 214101)摘要雷暴是对流旺盛的天气系统所产生的天气现象,是一种对流性天气,常伴有强烈的阵雨或暴雨、大风, 甚至冰雹和龙卷风等恶劣天气。

雷暴天气有很强的局地性和突发性, 它的形成、发展过程十分迅速, 因而增大了准确预报的难度。

雷电灾害已成为危害程度仅次于暴雨洪涝、气象地质灾害的一大气象灾害。

无锡地区地处经济发达的长江三角洲,人口、城市、电网、交通、建筑密集,对雷电的影响敏感,针对本地区的雷电灾害严重情况,分析研究无锡地区雷暴的年际变化、年代际、月、日变化规律等,对于雷暴预报及防御等具有重要参考意义。

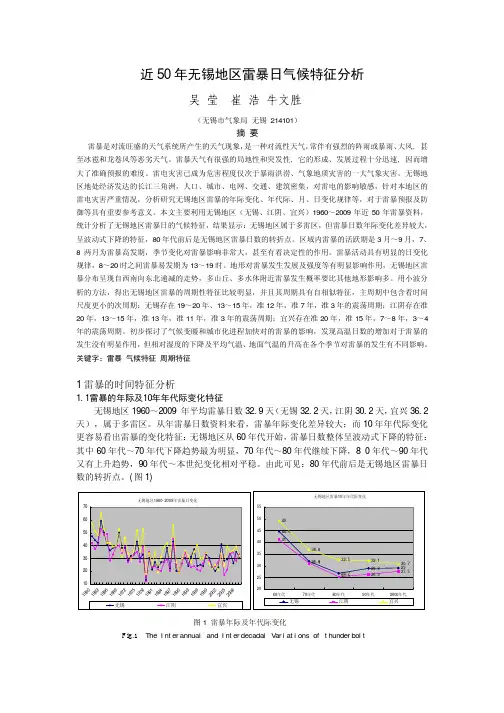

本文主要利用无锡地区(无锡、江阴、宜兴)1960~2009年近50年雷暴资料,统计分析了无锡地区雷暴日的气候特征,结果显示:无锡地区属于多雷区,但雷暴日数年际变化差异较大,呈波动式下降的特征,80年代前后是无锡地区雷暴日数的转折点。

区域内雷暴的活跃期是3月~9月,7、8两月为雷暴高发期,季节变化对雷暴影响非常大,甚至有着决定性的作用。

雷暴活动具有明显的日变化规律,8~20时之间雷暴易发期为13~19时。

地形对雷暴发生发展及强度等有明显影响作用,无锡地区雷暴分布呈现自西南向东北递减的走势,多山丘、多水体附近雷暴发生概率要比其他地形影响多。

用小波分析的方法,得出无锡地区雷暴的周期性特征比较明显,并且其周期具有自相似特征,主周期中包含着时间尺度更小的次周期:无锡存在19~20年、13~15年,准12年,准7年,准3年的震荡周期;江阴存在准20年,13~15年,准13年,准11年,准3年的震荡周期;宜兴存在准20年,准15年,7~8年,3~4年的震荡周期。

初步探讨了气候变暖和城市化进程加快对的雷暴的影响,发现高温日数的增加对于雷暴的发生没有明显作用,但相对湿度的下降及平均气温、地面气温的升高在各个季节对雷暴的发生有不同影响。

关键字:雷暴气候特征周期特征1雷暴的时间特征分析1.1雷暴的年际及10年年代际变化特征无锡地区1960~2009 年平均雷暴日数32.9天(无锡32.2天,江阴30.2天,宜兴36.2天),属于多雷区。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施

雷暴天气是一种典型的极端天气现象,其特点是伴随强烈的雷电、狂风和暴雨等天气现象。

下面将对雷暴天气的特征进行分析,并提出相应的防灾减灾措施。

雷暴天气的特征主要包括以下几个方面:

1. 强烈的雷电活动:雷暴天气通常伴随着频繁的雷电活动,电流巨大,电压高,具有强大的破坏力。

2. 狂风暴雨:雷暴天气的降水量大,伴有强风,可以造成山洪、水灾等灾害。

3. 瞬时降温:雷暴天气的前后温度差异较大,瞬时降温可能导致人员寒冷不适、病症加重等情况。

针对雷暴天气的特点,我们可以采取以下的防灾减灾措施:

1. 加强预警系统建设:建立健全雷暴天气预警系统,通过气象预报、雷达监测等手段及时监测、预警并发布天气信息。

2. 做好防护措施:在雷暴天气来临前,应尽量避免户外活动,远离高大建筑物和金属物体,避免被雷击。

3. 做好电气设备的防护:在雷暴天气来临前,应及时关闭电器设备,避免因雷击造成电器故障和火灾等事故。

4. 做好排涝设施建设:加强城市排水系统的建设和维护,避免城市内涝现象,减轻暴雨带来的危害。

5. 做好防暑降温工作:加强防暑降温宣传,提醒人们在雷暴天气来临时注意及时增添衣物,避免过度受凉。

雷暴天气具有强烈的雷电活动、狂风暴雨和瞬时降温等特点,对人们的生命财产安全造成严重威胁。

为此,我们应加强预警体系的建设,做好防护和排涝设施的建设,同时加强宣传教育,提高公众的防灾减灾意识,才能最大限度地减少雷暴天气带来的灾害。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是一种常见的天气现象,其特征为雷电、暴雨、大风等极端气象事件相间发生。

雷暴天气对人类社会经济生活和生态环境造成了极大的影响,容易引发洪涝、山体滑坡、泥石流等灾害,对人们的生命财产安全造成威胁。

对雷暴天气进行特征分析并采取相应的防灾减灾措施,对于减少灾害损失具有重要的意义。

一、雷暴天气的特征分析(一)雷电雷电是指大气中发生的电荷分离现象,其特点是闪电、雷鸣以及伴随的强电场与磁场变化。

雷电在大气层中造成强烈的对流运动,产生大量的强大电荷并释放出巨大的电能,对周围环境和设施造成了巨大危害。

(二)暴雨暴雨是指在极短时间内(通常指6小时内)降水量达到或超过50毫米的降水过程。

雷暴天气中的暴雨主要是由于强对流云系引起的,暴雨对城市交通、农田灌溉、山洪等都有重大影响。

(三)大风雷暴天气中伴随的大风常常是由于对流云系引起的,风速较大,常常超过6级以上,有时甚至达到10级以上,对建筑物、交通、通讯等都造成了危害。

二、雷暴天气的防灾减灾措施(一)加强监测预警对雷暴天气进行监测预警非常重要。

在雷暴天气发生之前,应加强对气象数据的监测,准确预测雷暴天气的发生时间和范围。

对于可能引发雷暴天气的对流云系,要及时发出预警信号,提醒人们采取相应的防护措施。

(二)加强宣传教育通过媒体、互联网等渠道,对雷暴天气的危害性进行宣传教育,提醒公众关注天气预报,增强自我保护意识。

加强学校、社区等单位的宣传教育工作,提高人们对雷暴天气的认识和防范意识。

(三)建立应急预案对于可能引发的雷暴天气灾害,应建立完善的应急预案,明确责任人、责任部门和处置流程,做好各项准备工作,保障人们生命财产安全。

(四)加强基础设施建设在城市规划和建设中,应加强基础设施建设,包括排水系统、防洪设施、通讯设备等,提高城市的抗灾能力。

在农村地区也要加强农田水利设施建设,提高农田的抗灾能力。

(五)加强科研技术支持加强对雷暴天气的研究和监测技术支持,提高对雷暴天气的预测准确性和精度。

雷电感应的地理环境因素

雷电感应的地理环境因素

雷电感应是一种自然现象,它在地理环境因素的影响下产生。

雷电是大气中的电荷分离所产生的放电现象,在某种地理环境下,这种放电现象会更加频繁和强烈。

首先,地形是影响雷电感应的重要地理环境因素之一。

在山脉、高地和丘陵等地形地势较高的地方,雷电的频率和强度往往更高。

这是因为在这些地方,大气层中的空气流动更加剧烈,导致了更多的电荷分离和积累,从而增加了雷电发生的可能性。

其次,气候条件也对雷电感应起着重要的影响。

炎热潮湿的气候更容易产生雷电。

在这样的气候条件下,空气中的水蒸气含量较高,电荷分离的机会也更多。

此外,季风气候也会增加雷电的频率,因为季风带来的湿润空气和暖湿气流相遇时,会导致电荷的积累和放电的产生。

还有一个地理环境因素是植被的分布。

密集的植被能够吸收大气中的静电,减少电荷的积累和放电的概率。

因此,在植被稀疏的地区,雷电感应更为常见。

例如,沙漠地区由于缺乏植被,常常出现强烈的雷电活动。

最后,地理环境中的水体也会对雷电感应产生影响。

水体的存在可以增加大气中的湿度,从而增加空气中的水蒸气含量。

水体还能够吸收并导电,进一步减少电荷的积累,从而减少雷电的频率。

然而,在雷雨天气中,水体会成为雷电的导线,增加雷电的发生概率。

总的来说,雷电感应是地理环境因素的结果。

地形、气候、植被和水体等因素都会对雷电的频率和强度产生影响。

了解这些地理环境因素,有助于我们更好地理解雷电的形成机制,并采取相应的预防措施,以确保人类和财产的安全。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是一种常见的自然灾害天气现象,其特征分析和相应的防灾减灾措施对于保护人民生命财产安全具有重要意义。

雷暴天气的特征主要包括以下几个方面:1. 降水强度大:雷暴天气降水强度通常比一般的大雨或暴雨要大,短时间内降水量大,易导致城市内涝和山洪等灾害。

2. 雷电频繁:雷暴天气雷电非常频繁,电流强烈,对于带电物体和高耸物体具有极高的危险性,构成人员伤亡和火灾的主要原因。

3. 风力较大:雷暴天气伴随着强风,风力一般在5级以上,甚至威力更大。

强风容易导致建筑物倒塌、树木破坏以及物体飞扬等问题。

4. 气温降低明显:雷暴天气过后,气温常常会明显下降,出现昼夜温差较大情况,对人体健康会产生不良影响。

针对雷暴天气的特征,我们可以采取一系列的防灾减灾措施,以降低灾害的危害:1. 提前预警:建立完善的气象监测系统,及时掌握雷暴天气的发生情况,并及时发布预警信息,提醒公众采取相应的防护措施。

2. 躲避室外活动:在雷暴天气预警发布后,应尽量避免户外活动,特别是在雷雨密集、风力较大的时候,最好待在室内,确保人身安全。

3. 防止雷击:避免在雷暴天气中接触带电物体和高耸物体,如电线、铁塔等。

安装避雷设施,利用避雷针将雷电引入地下。

4. 加强水务管理:在雷暴天气降水较强时,要加强城市排水管理,清理堵塞的下水道,防止城市内涝和山洪等灾害的发生。

5. 强化房屋建设标准:在建设房屋时,要按照抗震、防风、防雷等标准进行设计和施工,提高建筑物的抗灾能力。

6. 增强安全意识:加强对雷暴天气防灾减灾知识的宣传教育,提高公众的防灾意识,引导大家遵守相关规定和措施,减少灾害的发生。

通过对雷暴天气特征的分析和相应的防灾减灾措施的采取,可以有效降低雷暴天气带来的灾害风险,保护人民生命财产安全。

也需要加强气象监测和预警能力的建设,提升社会的应急管理水平,为灾害防范和灾后重建提供有力支持。

湖南省邵阳市雷暴气候特征分析摘要利用邵阳市各11年逐日雷暴资料,通过数理统计分析等方法,得出了邵阳地区雷暴天气的气候变化特征,结果表明:邵阳地区属于雷暴多发区,平均雷暴日数为43d;年雷暴日数年际变化幅度大,最大值年为75.6d,而最小值年仅为33d,最大值与最小值相差2.3倍多;初雷一般出现在3月上旬,终雷一般出现在10月下旬,而且初雷的发生有越来越早的趋势,终雷结束时间有越来越晚的趋势;全年各月均有出现雷暴的可能,但雷暴的出现有着明显的季节性变化,主要集中出现在夏季,冬季雷暴出现的概率非常低,而且雷暴的发生有逐渐减少的趋势。

通过掌握邵阳地区雷暴的时空分布特征和变化规律,可作为雷暴灾害预警预报和决策服务参考。

关键词雷暴;气候特征;统计分析;湖南邵阳邵阳市地处湘中丘陵地区,年最多雷暴日75d,年平均雷暴日数为43d(1997~2007年资料),属多雷区。

由于雷暴常伴有暴风雨、冰雹和龙卷风等,是一种严重的灾害性天气,常造成国民经济和人民生命财产的重大损失,所以研究雷暴天气有十分重要的意义[1]。

随着邵阳市现代化建设的发展,通讯设施、电子产品、高大建筑物等遭受雷暴袭击的事故呈直线上升趋势,促使政府部门和全市人民意识到雷灾的危害,开始重视防雷工作[2,3]。

目前,雷暴已纳入气象八大业务轨道之一,为了更好地开展这项工作,更好地适应社会发展的需要,该文利用最近11年的资料,分析了邵阳市雷暴的气候特征,一方面为防灾减灾提供气候背景,另一方面也为进一步研究雷暴与强对流天气如冰雹、暴雨之间的联系,以及雷暴的成因,特别是与大尺度大气环流的联系打下基础。

1年平均雷暴日数的气候特征利用邵阳市区5个气象站1997~2007年共11年的逐日雷暴资料,采用统计学方法对各站雷暴日数及其初、终日等进行统计[4]。

以一日中无论打一声雷还是打多次雷,均计为一个雷暴日计算。

1.1年平均雷暴日数的空间分布邵阳市区年平均雷暴日数在43~58d之间,属雷暴较多地区。

雷的自然现象雷是一种自然现象,它经常出现在雷雨天气中。

雷雨是一种充满电荷的大气现象,它产生的原因是云层内部的水蒸气与冰粒子的碰撞摩擦,进而形成电荷的分离。

当电荷积累到一定程度时,就会产生雷电放电现象。

雷电放电是一种非常强大的自然现象,它以强烈的光和声音表现出来。

当云层内的正电荷和负电荷之间的电位差达到临界值时,就会发生放电现象。

放电过程中,电荷会沿着云与地面之间形成的导电通道迅速释放,形成一道强大的电流,同时伴随着闪电和雷鸣声。

雷鸣声是雷电放电过程中产生的声音,它是由于放电过程中空气被高温瞬间膨胀引起的。

雷鸣声的强度和持续时间与放电的能量有关,一般来说,电流越强,雷鸣声就越大。

雷鸣声的声音通常呈现出持续的隆隆声,有时还会伴随着爆裂声,给人一种震撼力强烈的感觉。

闪电是雷电放电过程中产生的光现象,它是由于放电过程中电流通过空气时,空气被高温电弧瞬间加热而发光。

闪电通常呈现出一道强烈的亮光,其颜色多为白色或蓝白色。

闪电的形状多样,有时呈现出分叉的形态,有时则呈现出弯曲的形状。

闪电的持续时间很短暂,一般只有几十毫秒,但其强烈的光亮足以照亮整个天空。

雷暴是雷电放电现象的集合体,它是一种常见的天气现象。

雷暴一般发生在湿热的气候条件下,常常伴随着大风、暴雨和冰雹等其他天气现象。

雷暴天气一般持续时间较短,但其破坏力很大,常常会造成树木倒伏、建筑物受损以及电力设施故障等问题。

雷击是雷电放电对物体造成的直接破坏,它是雷暴天气中最具危险性的现象之一。

当雷电放电过程中,电流沿着导电体传导时,如果碰到了人体、建筑物或其他物体,就可能造成雷击。

雷击对人体有很大的伤害力,可以引起电击伤、烧伤甚至死亡。

因此,在雷暴天气中,人们应尽量避免在户外活动,以减少雷击的风险。

雷是一种充满电荷的大气现象,它通过雷电放电来释放电荷,产生强烈的光和声音。

雷电放电是一种非常强大的自然现象,它在雷暴天气中经常发生。

雷暴天气一般伴随着大风、暴雨和冰雹等其他天气现象,具有短暂但破坏力大的特点。

毕节市雷电灾害特征毕节市位于贵州省西部,地处云贵高原,地形复杂,气候多变。

在这样的地理环境下,雷电灾害是一种常见的自然灾害。

毕节市的雷电灾害具有独特的特征,严重影响着当地居民的生产生活。

本文将从毕节市雷电灾害的发生原因、频率、影响以及防范措施等方面进行分析,以深入了解毕节市雷电灾害的特征。

毕节市雷电灾害的发生原因非常多样化。

从气象角度来看,毕节市位于云贵高原,地形复杂,地势起伏大,这种地理环境容易形成局部气旋,助长云团的发展,造成雷电活动频繁。

夏季的高温多湿气候也是雷电活动的重要原因之一。

而从地质角度来看,毕节市富含矿产资源,地下水较为丰富,地面也多为贫瘠的岩石地质,这些因素也为雷电灾害的频繁发生创造了条件。

毕节市雷电灾害的频率高,影响广。

根据气象数据统计,毕节市夏季的雷电活动频繁,平均每年雷暴天数多达40-60天。

在雷暴天气中,往往伴随着强雷电活动,雷电频繁,雷暴强度大。

由于雷电灾害的频繁发生,给当地的农业、林业和交通等带来了较大的影响。

雷电引发的森林火灾,不仅危害生态环境,还给当地居民的生产生活带来了很大的损失。

毕节市雷电灾害对生活生产造成的影响是显著的。

由于雷电灾害频繁,一旦雷电发生,往往会伴随着强风、倾盆大雨等极端天气,给当地农作物生长、交通出行、生态环境等方面造成极大的影响。

雷电还会危害居民的生命财产安全,不少因雷电引发的火灾导致房屋损毁、财产损失。

针对毕节市雷电灾害的特征,当地政府和居民采取了一系列的防范措施。

加强对雷电灾害的监测预警工作,提高雷暴天气的预测准确度,及时发布预警信息,减少雷电灾害带来的损失。

加强对雷电灾害的科普宣传,提高居民的自救互救意识,增强自我保护能力。

加强对雷电灾害的科研攻关,探索有效的防灾减灾措施,提高灾害防范能力。

毕节市雷电灾害具有频繁发生、影响广泛、对生产生活造成严重影响的特点。

只有加强科学监测预警、加强科普宣传、加强科研攻关,才能有效地减少雷电灾害带来的损失,保障当地居民的生产生活安全。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是一种强烈的天气现象,其特征主要包括雷电、暴雨、大风等。

下面将对雷暴天气的特征进行分析,并提出相应的防灾减灾措施。

雷电是雷暴天气的最显著特征,这是由于云层内部的冰晶和云滴之间的径向位移形成的。

雷电的特点是闪电与雷声几乎同时出现,闪电呈弧形或直线形状,通常伴有剧烈的雷声。

当闪电击中物体时,会产生极高的温度和电能,有可能引发火灾和爆炸。

暴雨是雷暴天气的常见特征之一。

由于雷暴云带来强烈的上升气流,会导致云中含有大量水汽,形成暴雨。

暴雨的降水强度大、范围广,容易造成洪涝灾害。

由于雷暴天气的短时强降水,还可能引发山洪、泥石流等次生灾害。

大风也是雷暴天气的重要特征。

由于雷暴云中的上升气流和下沉气流的交互作用,会产生强风。

这种大风往往具有剧烈的破坏力,会摧毁建筑物、倒伏树木,甚至袭击人类和动物,造成人员伤亡和财产损失。

针对雷暴天气的特征,制定相应的防灾减灾措施至关重要。

应加强对雷暴天气的监测,提前预警,及时发布天气警报,以便民众能够采取相应的防护措施。

加强公众教育,提高雷电、暴雨和大风等天气灾害的意识,培养民众自救互救的能力。

应加强建筑物的防雷设施建设,安装避雷针、避雷网等设备,减少雷击事故的发生。

加强森林防火工作,减少雷电引发的火灾风险。

雷暴天气具有雷电、暴雨和大风等特征,容易引发火灾、洪涝等灾害。

为了防范雷暴天气带来的灾害,我们需要加强监测预警、加强公众教育和设施建设,并采取措施减少灾害风险。

通过共同努力,我们可以更好地应对雷暴天气,减少灾害对人类生命和财产的威胁。

地理雷暴知识点总结雷暴是一种天气现象,包括雷电、雷雨、暴风等。

雷暴在地理上有着重要的意义,不仅影响着人们的生活,也与气候、环境等有着密切的关系。

本文将对地理雷暴的知识点进行总结,以便读者更好地理解和认识这一天气现象。

一、雷暴的形成原因雷暴是由于大气中存在不稳定的气团而导致的天气现象。

通常情况下,雷暴是在暖湿气流和冷干气流相遇的地方形成的。

当暖湿气流与冷干气流相遇时,暖空气会被迫上升,形成冷暖空气交汇的结构。

在上升的过程中,水汽会凝结成云,并逐渐形成雷暴云。

当云层内部的水汽和冰粒子碰撞时,会产生静电,最终形成闪电和雷声。

二、雷暴的地理分布雷暴在地理上的分布是不均匀的,通常集中在赤道附近和副热带地区。

在赤道附近,由于地球自转的影响,大气环流比较活跃,暖湿气流和冷干气流相遇的机会较多,因此雷暴活动比较频繁。

在副热带地区,由于季风气候的影响,暖湿气流和冷干气流也容易相遇,因此雷暴活动也比较常见。

另外,雷暴在陆地和海洋之间也有着一定的差异。

通常情况下,由于海洋面积较大,水汽蒸发较多,暖湿气流相对较多,因此海洋地区的雷暴活动相对较频繁。

而在陆地上,由于地表温度差异较大,暖湿气流和冷干气流的相遇机会也比较多,因此雷暴活动也比较常见。

三、雷暴对人类生活的影响雷暴对人类生活有着直接的影响,包括交通、农业、生活等方面。

1. 交通方面:雷暴过程中,会伴随着强风、大雨等天气现象,可能会对交通造成一定的影响。

例如,大风可能会导致树木倒塌、电线断裂等现象,影响道路的通畅;大雨可能会造成道路积水、泥石流等现象,也会对交通造成一定的困扰。

2. 农业方面:雷暴过程中的强风、大雨等天气现象可能会对农作物造成一定的危害。

例如,大风可能会导致农作物折损、倒伏等现象;大雨可能会导致农田积水、土壤冲刷等现象,影响农作物的生长发育。

3. 生活方面:雷暴过程中的闪电、雷声等天气现象可能会对人们的生活造成一定的困扰。

例如,闪电可能会造成火灾、电力设备故障等现象;雷声可能会导致动物受惊、婴幼儿哭闹等现象,对人们的生活造成一定的影响。

浅谈汕尾市雷电灾害特征分析及防御措施汕尾市位于广东省东南沿海地区,气候湿润,雷电灾害频繁。

在雷电灾害特征分析中,可以从雷电灾害的发生频率、时间分布、空间分布以及雷电灾害的危害程度等方面进行分析。

雷电灾害在汕尾市频繁发生,主要受气候条件的影响。

汕尾市属于低经纬度地区,处于暖湿气团与冷干气团相互碰撞的地带,易形成强对流天气,从而刺激雷电灾害的发生。

在夏季和初秋季节,由于高温潮湿的气候条件,局地出现强烈对流,导致雷电活动频繁。

在时间分布上,汕尾市雷电灾害主要集中在晚间和夜间。

夜间的雷电活动比白天更为频繁,原因是白天太阳照射使地表升温,产生的上升气流与下沉气流的对流活动减弱,而夜间地表降温,上升气流和下沉气流活动增强,从而促进雷电的发生。

在空间分布上,汕尾市雷电灾害的空间分布不均匀。

雷电灾害主要分布在山区和河流交汇处附近地区,这是因为山区地势复杂,气温、湿度等环境条件的差异性较大,有利于雷电的形成。

而河流交汇处附近地区,则由于水汽充沛和地势起伏,致使雷电活动频繁。

在雷电灾害的危害程度方面,汕尾市雷电灾害主要表现为山火、建筑物损毁、电力系统故障等。

由于雷击所产生的高温和火花的作用,可能引发山区的森林和草地火灾,造成严重的生态环境损害。

建筑物损毁主要集中在高层建筑和室外设施,如电线杆、广告牌等。

雷击还可能导致电力系统故障,造成停电甚至电流过大引发火灾,对市民的生活和财产造成威胁。

针对汕尾市雷电灾害特征,可以采取一系列的防御措施。

加强对雷电天气的监测预警工作,提前预知雷电活动的发生,及时向公众发出警示,减少人员伤亡和财产损失。

提高公众的雷电灾害自救互救意识,开展相关的宣传教育活动,让市民了解雷电灾害的危害,掌握自救互救的方法。

加强雷电灾害防护设施的建设。

加强高层建筑、电线杆和广告牌等脆弱设施的防护措施,采用避雷针、避雷网等设备,减少雷电对建筑物和设施的损害。

在山区和河流交汇处附近增设监测设备,加强雷电灾害的监测和预警工作。

雷暴天气特征分析及其防灾减灾措施雷暴天气是指由于强对流天气而形成的大气现象,常常伴随着闪电、雷声和暴雨等天气现象。

雷暴天气不仅对人们的生活和工作造成了一定的影响,还给人们的生命财产安全带来了威胁。

因此,深入了解雷暴天气的特征及防灾减灾措施对于我们的生活和社会发展至关重要。

一、雷暴天气的特征分析1. 雷暴天气的形成原因雷暴天气的形成是由于不稳定的大气条件和大气中的强对流活动引起的。

当大气中的水汽含量较高、温度逐渐上升并形成对流层时,上升气流与下沉气流之间的对流不稳定性增强。

同时,云层中的水滴和冰晶碰撞生成静电,当静电累积至一定程度时,就会发生闪电和雷声。

2. 雷暴天气的主要特征雷暴天气的主要特征包括闪电、雷声和暴雨。

闪电是因为大气中的静电放电而产生的强光现象,常常伴随着巨大的雷声。

雷声是由于闪电放电时引起的大气震动而产生的声音,声音的传播速度较慢,可以通过测量闪电和雷声之间的时间来计算雷暴的距离。

暴雨是雷暴天气的另一个特征,其降水量较大、短时强降水、伴有狂风和冰雹。

二、雷暴天气的防灾减灾措施1. 预警和预防措施对于雷暴天气,及时的预警和预防措施是至关重要的。

天气预报部门通过卫星和雷达监测,可以提前预测雷暴天气,并发出预警信息。

公众应及时关注天气预报,避免在雷暴天气下进行户外活动,尽量待在室内避险。

2. 建设避雷设施在雷暴天气中,人们在室内避险是较为安全的选择。

因此,在建设住宅和公共场所时,应加强避雷设施的建设。

避雷设施包括避雷针、避雷网和接地装置等,可有效引导和分散雷击电流,保护建筑物和人身安全。

3. 加强宣传教育为了提高公众的雷暴天气防范意识,相关部门应加强宣传教育工作。

通过宣传栏、社交媒体和电视等渠道,向公众普及雷暴天气的特征和防灾减灾知识,让大家了解并掌握正确的防护方法。

4. 室外活动的防护措施在雷暴天气下,如果人们不得不进行室外活动,应采取相应的防护措施。

例如,避免站在高处或靠近金属物体,不在露天场所停留,同时避免接触金属物体。

雷电、暴雨、短时大风的解释摘要:1.雷电的成因和特点2.暴雨的形成过程和影响3.短时大风的定义及其产生原因4.如何防范雷电、暴雨和短时大风天气正文:雷电、暴雨、短时大风都是常见的气象现象,对人们的生活和生产产生着重要影响。

下面我们将分别介绍这三种气象现象的成因、特点和防范措施。

一、雷电的成因和特点雷电是云层在特定条件下产生的放电现象,通常伴随着闪电和雷声。

雷电产生的原因主要是大气中水汽的凝结和上升气流的作用。

在春夏季节,大气中水汽含量较高,云层容易形成。

当云层内部电荷分布不均时,会产生电场,导致电荷的放电,从而形成闪电。

雷电天气具有很强的破坏性,可以造成森林火灾、建筑物损毁以及人员伤亡等。

二、暴雨的形成过程和影响暴雨是指短时间内降雨量达到一定标准的降水现象。

暴雨的形成过程主要受气候、地形和海洋等因素的影响。

在一定条件下,大气中的水汽会凝结成水滴,形成云层。

当云层中的水滴越积越多时,云层会变得不稳定,水滴会通过凝结水汽和冰晶的碰撞,形成更大的水滴。

当这些水滴达到一定的重量时,就会从云层中落下,形成降雨。

暴雨对人们的生活和农业生产有很大影响,可以缓解干旱、补充水源,但过量的降雨可能导致洪涝、泥石流等灾害。

三、短时大风的定义及其产生原因短时大风是指在短时间内风速突然加大的现象。

短时大风的产生原因有很多,主要包括地形、气压梯度、锋面和热带气旋等。

当气压梯度较大时,大气中的空气流动速度会加快,形成大风。

此外,地形也会影响风的速度和方向,如山谷风和海岸风等。

短时大风对人们的生活和交通出行造成很大的不便,严重时可能导致建筑物倒塌、树木倾倒等危险。

四、如何防范雷电、暴雨和短时大风天气针对这些气象现象,我们应采取相应的防范措施。

在雷电天气中,尽量避免外出,关闭电器,防止触电。

暴雨天气中,要注意排水设施,避免在低洼地区停留,防止积水成灾。

对于短时大风天气,要注意加固门窗、围墙等建筑物,避免在高空作业,确保人身安全。