论体育与体育文化_郝勤

- 格式:pdf

- 大小:182.45 KB

- 文档页数:4

31新文科语境下体育新闻传播学学科发展新思路文/宋扬 李岭涛 邱珂2004 年,张江南等学者在第七届全国体育科学大会上明确提出“体育新闻传播学”的概念,并将其定位为“专业新闻传播学”[1]。

体育新闻传播学是新闻传播学与体育学的交叉学科,当前正在不断探索的过程中构建学科体系:从话语分析视角和关系视角建构学科研究范式,持续拓展研究内涵;通过在新闻传播学或体育学这两个一级学科下设置学科方向的方式开展教育实践,教育水平不断提高;注重与国际接轨,在体育国际传播与国家体育形象的构建中发挥着愈发重要的作用[2]。

可以说,体育新闻传播学学科建设正在路上,新文科建设的全新语境为该学科的发展提出了更进一步的要求。

一、特色与主流的博弈:体育新闻传播学学科发展中的问题1.学科边缘化:难以融入母学科的主流体系体育新闻传播学作为体育学和新闻传播学中的其他学【摘 要】体育新闻传播学学科在发展中存在学科边缘化与难以彰显特色两方面的问题。

在新文科的全新语境下,体育新闻传播学学科应抓住机遇,遵循守正创新的原则,秉持传承主流与彰显特色并行不悖的新思路,在积极融入主流发展渠道的同时坚守专业特色,在发展实践中凸显学科价值以提高学科地位,在深度探究中构建中国体育新闻传播特色学科体系,谋求学科新发展。

【关 键 词】新文科;体育新闻传播学;学科发展;守正创新【作者单位】宋扬,北京体育大学新闻与传播学院;李岭涛,北京体育大学新闻与传播学院;邱珂,河北传媒学院新闻传播学院。

【中图分类号】G210-4;G80-05 【文献标识码】A 【DOI】10.16491/45-1216/g2.2021.06.008任务,为传媒人才搭建全方位的知识图谱,尤其要注重社会责任意识的培养。

在教学平台上,传媒院校应与企业、媒体等社会机构建立合作,共建人才基地,进行课题合作,从而实现教育体系与社会需求的衔接。

总之,传媒人才的培养应在新文科建设的背景下,理解媒体深度融合背景下价值主导、技术支撑、内容为本、用户为要的行业发展趋势,加快传媒专业教学必革,摒弃旧有的教育理念,将传媒技术、传媒理论与传媒实践相融合,推进学科之间的资源整合,建立与之相适应的全媒体|参考文献|[1]彭兰. 智能时代的新内容革命[J]. 国际新闻界,2018(6):88-109. [2]孟建,赵元珂. 媒介融合:粘聚并造就新型的媒介化社会[J]. 国际新闻界,2006(6):24-27+54. [3]廖祥忠:新传专业设置不在多少,关键看是否符合社会需求[EB/OL]. (2020-07-11)[2020-12-28]. http://w ww. cuc. edu. cn/2020/0711/c1383a171785/pagem. htm. [4]新闻自由委员会. 一个自由而负责的新闻界[M]. 展江,王征,王涛,译. 北京:中国人民大学出版社,2004. [5]阿尔文·托夫勒. 权力的转移[M]. 黄锦桂,译. 北京:中信出版社,2018. [6]戴维·温伯格. 知识的边界[M]. 胡泳,高美,译. 太原:山西人民出版社,2014. [7]李曼丽. 通识教育——一种大学教育观[M]. 北京:清华大学出版社,1999. [8]费孝通. 文化与文化自觉[M]. 北京:群言出版社,2010. [9]崔林. 智能融媒时代传媒人才培养的理念[J]. 现代出版,2019(3):10-12. 32科,在体育学中处于从属地位、边缘地位,在新闻传播学中也常常处于缺席的状态[3]。

中国体育科学学会第七届分支机构名单体育社会科学分会第七届委员会名单一、主任委员:杨桦二、副主任委员:张剑任海张天白黄汉生、田雨普王凯珍三、常委:沈建华孙葆丽于善旭熊晓正戴健刘江南王家宏李辉王芬黄亚玲仇军霍红崔乐泉凌平胡小明四、委员:邱招义董进霞曹继红苗大培林显鹏张建华裴立新沈望舒胡红夏思永吴光远张锐刘坚茹秀英李建国李树旺孟文娣颜天民李相如杨建设闫旭峰刘德佩谭华胡光宇倪依克方千华王旭光五、秘书长:黄亚玲(兼)六、副秘书长:邱招义(兼)茹秀英(兼)运动训练学分会第七届委员会名单一、主任委员:钟秉枢二、副主任委员:马文广王清张贵敏李宗浩李鸿江杨立国罗超毅潘志琛三、常委:牛德成冯树勇冯潮叶国雄刘大庆刘建和刘爱杰许海峰吴瑛李永波周继红胡亦海崔富国黄玉斌薛继升四、委员:陈国荣邓运龙陈立人匡鲁彬吕志华于光岩王倩孙盛伟杨文彬李益群张路陈小平金学斌张晓蓬于洪臣王永盛李卫李晓宪张英波朱家志张亚东华凤岩杨汉雄任洪国朱佳滨郑念军李少丹王向宏曹景伟刘钦龙王海滨熊焰袁守龙张莉清五、秘书长:刘大庆(兼)六、副秘书长:张莉清(兼)运动医学分会第七届委员会名单一、主任委员:李国平二、副主任委员:张勇陈世益陈佩杰敖英芳钱金华谢敏豪虞亚明三、常委:马云马建王安利伊木清孙学川余家阔李捷李之俊苏全生周志宏林文弢常芸葛新发蒋青詹晖四、委员:丁树哲王正珍王健全厉彦虎乔德才安江红闫汝蕴何玉秀吴毅宋吉锐张林张蕴琨李方祥李建华杨翼邱有才陆一帆周丽丽范家成郑刚侯乐荣洪雷赵斌翁锡全高炳宏高维纬曹彦彬梁俊甫盛蕾矫玮潘珊珊傅力五、秘书长:詹晖(兼)六、副秘书长:周敬滨李璟运动生物力学分会第七届委员会名单一、主任委员:王清二、副主任委员:李建设张跃周继和刘卉三、常委:刘宇刘颖严波涛周里郝卫亚赵焕彬钱竞光潘慧炬四、委员:文立王向东毛德伟艾康伟仰红慧伍勰曲峰纪仲秋闫红光闫琪张胜年李世明李建英杨金田陆阿明陈峰郑伟涛黄勇五、秘书长:郝卫亚(兼)六、副秘书长:刘颖(兼)、严波涛(兼)、王向东(兼)运动心理学分会第七届委员会名单一、主任委员:姚家新二、副主任委员:章建成季浏张忠秋张力为漆昌柱三、常委:任未多姒刚彦王润平李京诚殷恒婵黄志剑毛志雄四、委员:周成林颜军王进李薇殷晓旺符明秋程勇民谢红光谭先明石岩王斌金亚虹高志青李年红李安民刘英赵洪朋杨剑五、秘书长:黄志剑(兼)六、副秘书长:毛志雄(兼)体质研究分会第七届委员会名单一、主任委员:杨俊安二、副主任委员:续川廖文科江崇民三、常委:邱汝隆胜军王梅马军李相如蔡睿张一民郭瑞平陈琪四、委员:刘欣赵晋吕少军安平吴向军张芯杜仲林武杰何仲涛张春华褚锃黄志平熊开宇谭思洁庄洁周卫海张艺宏迟荣国五、秘书长:江崇民(兼)六、副秘书长:张彦峰王荣辉体育信息分会第七届委员会名单一、主任委员:闫平二、副主任委员:孙义良戴健侯君瑜韩建国三、常委:孙晓晔李桂华张重喜张大为冉强辉郭建伟张立四、委员:张新顾灏宁白玲毛军司虎克马洪波刘淑艳王广虎王子朴毛德伟张蓓王圆圆刘枚瑾陶倩钟炼雷钊韦国胜侯海波五、秘书长:张立(兼)体育仪器器材分会第七届委员会名单一、主任委员:冯连世二、副主任委员:连秋利孙义良陈骐三、常委:刘宇孙晋海吴钟权罗杰顾灏宁周廷国四、委员:于岱峰王培勇王跃李大丽田丰危小焰孙守迁侯力波赵会群张彦群张雪临张然蒋勇孟庆华熊开宇五、秘书长:陈骐(兼)六、副秘书长:李祥臣郑伟涛体育建筑分会第七届委员会名单一、主任委员:杨嘉丽二、副主任委员:马国馨张立增汤顺宏三、常委:张家臣张春梅四、委员:王士淳王小南王兵王建海王健冯金虎田新德许兵孙一民庄惟敏陈国亮陆诗亮李兴刚沈纯德肖建波张存民张自和张伶伶祈斌侯君瑜胡越修龙郭明卓钱锋袁安江梁林董石麟颜争鸣黎佗芬魏敦山刘德明罗鹏姚亚雄六、秘书长:张立增(兼)七、副秘书长:张春梅(兼)体育统计分会第六届委员会名单一、主任委员:权德庆二、副主任委员:陈恩堂祁国鹰雷福民三、常委:郑凯丛湖平刘炜梁荣辉魏登云殷继红四、委员:徐文强史进袁尽州陈培友余萱俊刘涛李健张路王晓芬陈红梅夏成生赵书祥隗金水李世明陈志强覃朝玲孙立娟何国民夏敏慧五、秘书长:雷福民(兼)六、副秘书长:徐文强(兼)史进(兼)袁尽州(兼)体育计算机应用分会第六届委员会名单一、主任委员:戴健二、副主任委员:蒋勇张辉洪玉明施之皓三、常委:凌培亮蒋宏伟刘宇刘玫瑾钟亚平四、委员:李晓东王光和宋建华陈跃易名农戴金彪李蔚清彭勇齐芳张民朝钟亚平姚瑶雷钊刘伟民许以诚朱丽李尚滨魏振钢赵会群管业鹏五、秘书长:张辉(兼)学校体育分会第六届委员会名单一、主任委员:杨贵仁二、副主任委员:潘志琛毛振明刘国永季克异王华倬李颖川耿培新吕万刚焦颖三、常委:王凯珍张耀辉沈建华陈伟强周爱光郝光安霍红卢逊陈琦张瑞林于可红于秀刘海元于振峰刘新民潘绍伟姚蕾兰自力吴键王健马凌四、委员:王慧琳庄弼陈小蓉陈喜珍赵斌高嵘董翠香谢翔武杰张继顺胡永南王健王子朴王炳华陈海波白光斌蔡楚元张志勇杨军李寿荣陈晴赵青舒盛芳盛昌繁王峰龚正伟辛莉王宏董伦红侯德红胡振浩靳梅媚卢雁雷震阮利民李龙陆立青刘亚平五、秘书长:王华倬(兼)六、副秘书长:刘海元(兼)体育史分会第六届委员会名单一、主任委员:孙大光二、副主任委员:朱国平肖焕禹孙葆丽三、常委:古柏罗时铭郝勤黄亚玲曹守和傅砚农熊晓正四、委员:于学岭马宣建王斌王俊奇史兵许万林乔凤杰孙喜和苏肖晴陈彦宛霞饶远李金梅杨祥全赵諓华曹莉黄莉程大力梁柱平五、秘书长:崔乐泉六、副秘书长:王军孙越武术分会第五届委员会名单一、主任委员:高小军二、副主任委员:王玉龙陈国荣朱瑞琪虞定海曾于久三、常委:康戈武冯宏芳洪浩陈亚斌赵斌赵秋菊周之华李旺华梅杭强四、委员:程慧琨杨战旗张玉萍李小杰高楚兰马敏卿马健朱永光林小美周伟良王建华冯宏鹏花妙林李成银李德祥刘定一乔镖田金龙代林彬翟寿涛梁少宗赵幼斌高文斌肖彤岭王立峰郭玉成五、秘书长:康戈武(兼)六、副秘书长:罗卫民洪浩(兼)体育管理分会第二届委员会名单一、主任委员:池建二、副主任委员:白晋湘宋继新闽建苏明理三、常委:王莉刘青张瑞林陈林祥孙晋海四、委员:刘少英刘靖南张林张强强罗普林金玉强赵培宏高春燕高雪峰谭建湘王斌肖林鹏骆秉全花勇民何世权游松辉吴贻刚毛丽娟汪晓赞五、秘书长:王莉(兼)六、副秘书长:花勇民(兼)高春燕(兼)体育产业分会第二届委员会名单一、主任委员:章建成二、副主任委员:刘江南张贵敏陈恩堂彭道海鲍明晓三、常委:姚颂平顾灏宁曹可强耿力中谭建湘张林沈炜四、委员:安枫陈锡尧刘清早王才兴程林林陈晓陈林祥林显鹏肖淑红王爱丰骆秉全丛湖平兰自力陈元欣蔡军曹亚东张佳华张立新姜澜靳英华肖林鹏五、秘书长:张林(兼)六、副秘书长:顾灏宁(兼)陈锡尧(兼)刘清早(兼)体育新闻传播分会第二届委员会名单一、主任委员:陈伟二、副主任委员:郝勤肖焕禹张玉田史勇三、常委:史国生杨茜萍张江南骆秉全邹英马增强张德胜四、委员:古柏王大中尚志强刘斌张英李鹏郭晴陈国强毕雪梅万晓红李芳王庆军包富秋五、秘书长:郝勤(兼)六、副秘书长:肖焕禹(兼)张玉田(兼)运动生理生化分会第一届委员会名单一、主任委员:田野二、副主任委员:冯连世吴侔天谢敏豪陈佩杰苏全生张勇葛新发三、常委:丁树哲乔德才伊木清李捷何玉秀张立李之俊林文弢郭海英赵晋徐友宣袁琼嘉盛蕾曹建民胡扬四、委员:于新凯马福海文立包呼格吉乐图刘建红归予恒安江红朱珂衣雪洁严力何文革吴昊宋刚张林张漓张克成杨明邱俊强曾凡星洪平洪雷胡敏郝选明席翼徐晓阳翁锡全郭卫东郭成吉高炳宏高新友娄淑杰张蕴琨五、秘书长:冯连世(兼)六、副秘书长:赵杰修。

论中国近、现代体育的发展及未来摘要:中国近、现代体育的发展是由1840鸦片战争开始至今,伴随着中国成为半殖民地半封建社会中国也进入了近代体育发展史。

主要由于西方近代体育传入中国,外国近代体育的兴起与发展构成了中国近代体育的基本内容。

而中国现代体育的发展是由新中国成立后开始的,到现在已经经历了60余年,这段时间的体育发展道路是曲折的,中国由最初的体育弱国成长为在29届北京奥运会上取得金牌榜首这样的成绩是大家有目共睹的。

还有就是中国体育以后的发展道路以及发展前景。

关键词:近代体育现代体育体育发展体育科学化体育社会化学校体育正文:一、中国近代体育的发展中国近代体育,一般指从1840—1949年,这一时期内中国流行和实施的体育。

这一时期中国体育的主要特征是:西方近代体育在特定的历史背景下通过不同的渠道与途径传入中国,逐渐取代了流传几千年的中国传统体育的主流位置。

为中国体育的的主要内容和模式,伴随这一过程中国体育与当时的世界体育的发展主流模式逐渐融合一致,成为近代体育国际化的组成部分,从而为中国现代体育的形成奠定基础。

【1】1、中国近代体育的发端:第二次鸦片战争(1856—1860)以后,清朝政府统治集团中产生了“洋务派”洋务运动开启了西方近代体育传入中国的先声,近代体育的某些内容被作为军事训练的手段而首先引进中国从1862年起,清朝政府开始对部分军队实行西式编练当时的“兵操”俗称“洋操”实际上是西方仅是军队以列队的训练和基本技术为主要内容的军事体操。

创办军事学堂,设置体操课程。

19世纪后叶洋务派引进西方科技,培养人才。

先后兴办了一些新式军事工业学堂和军事学堂,这些较早创办的新式学校大多仿照外国同类学校设置课程。

一般都开有体操课程,并聘用欧洲人担任教习。

以得、日两国居多。

派遣留学生学习近代体育为了培养军事工业人才及军官。

洋务派曾选送不少学生赴英、法、德、美、日等国留学。

这些学生回国后带回了一些西方近代体育,翻译西方书籍,传播近代体育知识。

我国体育传播领域研究热点与趋势分析作者:周骏来源:《今传媒》2023年第12期摘要:为探究体育传播研究热点,梳理学科发展脉络,本研究以2010年-2021年中国知网数据库中体育传播主题论文为研究对象,运用文献计量法,借助CiteSpace软件对文献作者、机构、主题、关键词进行了共现和聚类分析。

结果表明:我国体育传播领域研究的发文量总体平稳,研究热点集中在以新媒体、媒介融合为背景的跨文化传播以及中国体育国际传播等内容,体育文化、互联网体育发展新格局逐渐成为研究前沿;研究范式仍以经验主义传播学范式为主,研究方法逐渐多元。

关键词:体育传播;文献计量;知识图谱中图分类号:G206 文献标识码:A 文章编号:1672-8122(2023)12-0033-06基金项目:西安外事学院2022年度校级一流课程《传播学》课程建设研究成果。

传播学在我国经历了40余年的本土化历程,成为了我国学术研究和高等教育的重要学科之一,传播学的蓬勃发展带动了相关交叉学科的进步[1]。

20世纪80年代,我国体育传播学相关研究开始快速发展,但是对学科的研究对象、研究范围以及知识体系的认识仍然存在着混乱不清、不断泛化等问题。

由于符号学、语言学、社会学等跨学科理论的注入,体育传播学出现了边界不断消解的趋势[2]。

尤其在新媒体时代,元宇宙体育传播、大数据体育传播、区块链体育传播等相关研究层出不穷,我国体育传播学领域研究什么样的内容、研究热点是什么、未来应如何重构体育传播学研究,成为了亟待梳理和总结的问题。

一、研究对象与研究方法本研究以体育传播为主题,对中国知网数据库中2010年-2021年有关体育传播的论文进行了检索,经过数据清洗、筛选得到文献668篇,并运用文献计量法,借助CiteSpace软件进行了数据分析。

文献计量法是一种采用数学与统计学方法进行量化分析的研究方法,通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况[3]。

CiteSpace软件能够帮助我们观察分析某个领域的研究趋势与动向,以可视化的方式呈现作者、机构、关键词和热点话题,并且可以建立知识基础到知识前沿的映射路径,可视化地呈现基本观点,针对性地进行主题检索[4]。

从中国特色社会主义看我国体育的举国体制作者:薛月孟倩倩来源:《体育时空》2017年第03期中图分类号:G812 文献标识:A 文章编号:1009-9328(2017)03-000-01摘要我国竞技体育的发展离不开举国体制的构建。

举国体制特指中国体育的管理体制及其运作模式,具有鲜明的中国特色。

由于时代的发展,不同学者对举国体制持截然不同的观点。

为了明确当下举国体制的合理性和判断其未来发展方向,本文通过文献检索法对举国体制概念进行了梳理,论证了举国体制的价值,认为举国体制随着我国社会主义建设,经历了初创、形成和完善与调整阶段不断向前发展,并预测由于我国仍然处在社会主义初级阶段,我国的体育体制在相当一段时间内仍会是举国体制,但是其战略目标和组织结构会向降低政府干预、注重普通项目、运动员生涯规划和与民族文化结合等方面变化。

关键词举国体制竞技体育社会背景一、研究方法本文使用了中国知网对“举国体制”这一关键词进行了文献检索,文献发表日期限制在2000年之后,文献语言限制为中文。

为了提高可信度,本文剔除了非核心期刊发表的文献。

此外,与举国体制的内涵、历史背景相关性不高的文献也被剔除。

二、举国体制的概念与社会背景(一)举国体制的内涵与特点2000年,中国体育科学学会在《体育科学词典》中将举国体制定义为:“由国家集中、支配和调动一切可能的体育资源,推动体育发展的体育管理体制。

”具体而言,我国竞技体育的举国体制其实就是指基于社会主义初级阶段这一基本国情以及我国目前竞技体育水平,通过集中相对的人力、物力以及财力,并最大限度地调动全国上下的积极性,有效地配置竞技体育资源,从而在全国范围内形成合力,提高我国的竞技体育水平以及国际综合竞争力。

(二)举国体制的社会背景举国体制的社会背景主要可以分为3个阶段:1949年到1965年的初创期、1979年到1994年的形成期和1995年至今的调整与完善期。

1.初创期阶段在初创期阶段,中华人民共和国刚刚成立,经济生产能力低下,社会发展水平不高,一切建设工作都才刚刚开始起步。

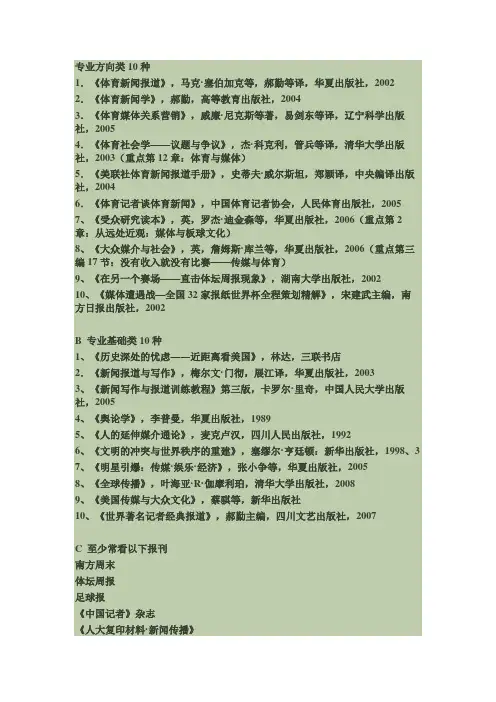

专业方向类10种1.《体育新闻报道》,马克·塞伯加克等,郝勤等译,华夏出版社,2002 2.《体育新闻学》,郝勤,高等教育出版社,20043.《体育媒体关系营销》,威廉·尼克斯等著,易剑东等译,辽宁科学出版社,20054.《体育社会学——议题与争议》,杰·科克利,管兵等译,清华大学出版社,2003(重点第12章:体育与媒体)5.《美联社体育新闻报道手册》,史蒂夫·威尔斯坦,郑颖译,中央编译出版社,20046.《体育记者谈体育新闻》,中国体育记者协会,人民体育出版社,20057、《受众研究读本》,英,罗杰·迪金森等,华夏出版社,2006(重点第2章:从远处近观:媒体与板球文化)8、《大众媒介与社会》,英,詹姆斯·库兰等,华夏出版社,2006(重点第三编17节:没有收入就没有比赛——传媒与体育)9、《在另一个赛场——直击体坛周报现象》,湖南大学出版社,200210、《媒体遭遇战—全国32家报纸世界杯全程策划精解》,宋建武主编,南方日报出版社,2002B 专业基础类10种1、《历史深处的忧虑――近距离看美国》,林达,三联书店2.《新闻报道与写作》,梅尔文·门彻,展江译,华夏出版社,20033、《新闻写作与报道训练教程》第三版,卡罗尔·里奇,中国人民大学出版社,20054、《舆论学》,李普曼,华夏出版社,19895、《人的延伸媒介通论》,麦克卢汉,四川人民出版社,19926、《文明的冲突与世界秩序的重建》,塞缪尔·亨廷顿:新华出版社,1998、37、《明星引爆:传媒·娱乐·经济》,张小争等,华夏出版社,20058、《全球传播》,叶海亚·R·伽摩利珀,清华大学出版社,20089、《美国传媒与大众文化》,蔡骐等,新华出版社10、《世界著名记者经典报道》,郝勤主编,四川文艺出版社,2007C 至少常看以下报刊南方周末体坛周报足球报《中国记者》杂志《人大复印材料·新闻传播》。

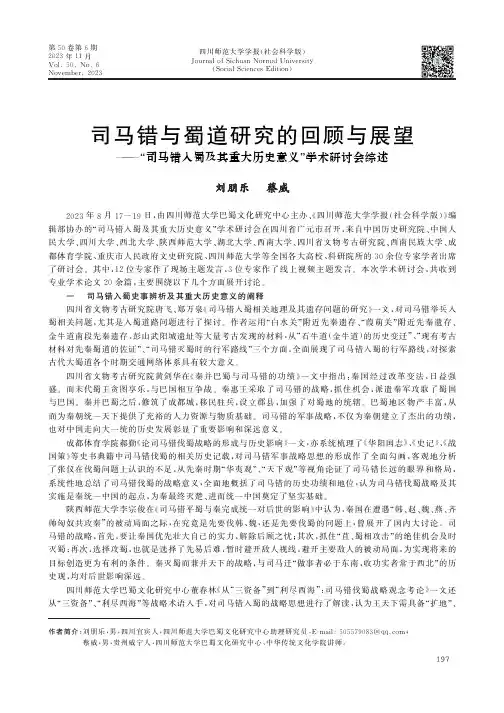

第50卷第6期2023年11月V o l 50 N o 6N o v e m b e r 2023四川师范大学学报(社会科学版)J o u r n a l o f S i c h u a nN o r m a lU n i v e r s i t y S o c i a l S c i e n c e sE d i t i o n司马错与蜀道研究的回顾与展望 司马错入蜀及其重大历史意义 学术研讨会综述刘朋乐 蔡威2023年8月17-19日,由四川师范大学巴蜀文化研究中心主办㊁‘四川师范大学学报(社会科学版)“编辑部协办的 司马错入蜀及其重大历史意义 学术研讨会在四川省广元市召开,来自中国历史研究院㊁中国人民大学㊁四川大学㊁西北大学㊁陕西师范大学㊁湖北大学㊁西南大学㊁四川省文物考古研究院㊁西南民族大学㊁成都体育学院㊁重庆市人民政府文史研究院㊁四川师范大学等全国各大高校㊁科研院所的30余位专家学者出席了研讨会㊂其中,12位专家作了现场主题发言,3位专家作了线上视频主题发言㊂本次学术研讨会,共收到专业学术论文20余篇,主要围绕以下几个方面展开讨论㊂一 司马错入蜀史事辨析及其重大历史意义的阐释四川省文物考古研究院唐飞㊁郑万泉‘司马错入蜀相关地理及其遗存问题的研究“一文,对司马错举兵入蜀相关问题,尤其是入蜀道路问题进行了探讨㊂作者运用 白水关 附近先秦遗存㊁ 葭萌关 附近先秦遗存㊁金牛道南段先秦遗存㊁彭山武阳城遗址等大量考古发现的材料,从 石牛道(金牛道)的历史变迁 ㊁ 现有考古材料对先秦蜀道的佐证 ㊁ 司马错灭蜀时的行军路线 三个方面,全面展现了司马错入蜀的行军路线,对探索古代大蜀道各个时期交通网络体系具有较大意义㊂四川省文物考古研究院黄剑华在‘秦并巴蜀与司马错的功绩“一文中指出:秦国经过改革变法,日益强盛㊂而末代蜀王贪图享乐,与巴国相互争战㊂秦惠王采取了司马错的战略,抓住机会,派遣秦军攻取了蜀国与巴国㊂秦并巴蜀之后,修筑了成都城,移民驻兵,设立郡县,加强了对蜀地的统辖㊂巴蜀地区物产丰富,从而为秦朝统一天下提供了充裕的人力资源与物质基础㊂司马错的军事战略,不仅为秦朝建立了杰出的功绩,也对中国走向大一统的历史发展彰显了重要影响和深远意义㊂成都体育学院郝勤‘论司马错伐蜀战略的形成与历史影响“一文,亦系统梳理了‘华阳国志“㊁‘史记“㊁‘战国策“等史书典籍中司马错伐蜀的相关历史记载,对司马错军事战略思想的形成作了全面勾画,客观地分析了张仪在伐蜀问题上认识的不足,从先秦时期 华夷观 ㊁ 天下观 等视角论证了司马错长远的眼界和格局,系统性地总结了司马错伐蜀的战略意义,全面地概括了司马错的历史功绩和地位,认为司马错伐蜀战略及其实施是秦统一中国的起点,为秦最终灭楚㊁进而统一中国奠定了坚实基础㊂陕西师范大学李宗俊在‘司马错平蜀与秦完成统一对后世的影响“中认为,秦国在遭遇 韩㊁赵㊁魏㊁燕㊁齐帅匈奴共攻秦 的被动局面之际,在究竟是先要伐韩㊁魏,还是先要伐蜀的问题上,曾展开了国内大讨论㊂司马错的战略,首先,要让秦国优先壮大自己的实力,解除后顾之忧;其次,抓住 苴㊁蜀相攻击 的绝佳机会及时灭蜀;再次,选择攻蜀,也就是选择了先易后难,暂时避开敌人视线,避开主要敌人的被动局面,为实现将来的目标创造更为有利的条件㊂秦灭蜀而兼并天下的战略,与司马迁 做事者必于东南,收功实者常于西北 的历史观,均对后世影响深远㊂四川师范大学巴蜀文化研究中心董春林‘从 三资备 到 利尽西海 :司马错伐蜀战略观念考论“一文还从 三资备 ㊁ 利尽西海 等战略术语入手,对司马错入蜀的战略思想进行了解读,认为王天下需具备 扩地㊁791作者简介:刘朋乐,男,四川宜宾人,四川师范大学巴蜀文化研究中心助理研究员,E -m a i l 505579083@q q c o m ;蔡威,男,贵州威宁人,四川师范大学巴蜀文化研究中心㊁中华传统文化学院讲师㊂富民 及 博德 三资条件,是一种符合实际情况的长远谋略;所谓 禁暴止乱 是一种建构秦人灭蜀道义话语体系的现实谋略,故所谓 利尽西海 的说法更多指向政治观念,而不是指占尽蜀川之物质财富㊂秦人灭蜀后在蜀地推行侯相并置的治蜀模式,以羁縻政策践行和回应 禁暴 ㊁ 止乱 的政治举措,但并未彻底解决蜀侯对秦国的威胁,或者说蜀人对秦人的不认同一直以蜀侯体制存在而延续,故诛杀蜀侯是司马错早期战略谋划的延伸㊂秦人伐蜀与治蜀的矛盾与调和,融通了司马错战略谋划的内涵,并一定程度上也将这一谋略延伸推展㊂四川楚文化研究会副会长熊芙蓉‘从 廷辩 看司马错的天下情怀“一文以司马错与张仪在秦惠文王前的宫廷大辩论为切入点,分析了司马错与张仪 廷辩 的前因后果,认为司马错 博其德 的主张守住道之底线, 不伤众 的理念秉持了春秋大义㊂通过司马错从石牛道的行军, 大一统 的观念在蜀地得到强化,巴蜀文明融入华夏文明,黄河㊁长江以及更加广阔的各民族文化互动交流,一同融入中华文明㊂此外,文章还分析了司马错 大一统 天下情怀的当代价值㊂重庆第二师范学院赵心宪在‘司马错:开启巴蜀融入中原华夏文明的中国历史名人近期巴蜀文化研究文献细读辑要“中则认为,秦 西并巴蜀 及统一诸国形成统一的封建国家,与西汉时 西南夷 并入国家版图,标志着西南地区 区域性的㊁自在性的多元一体演进格局 结束,进入到中华民族整体性的㊁多元一体格局演进的一元化阶段;而西南族群的演化格局关系,战国秦汉亦可视为一个相对完整的阶段㊂因此,司马错当之无愧是开启巴蜀融入中原华夏文明的中国历史名人㊂四川师范大学巴蜀文化研究中心王川㊁西南民族大学中国语言文学学院刘波在‘司马错伐蜀对秦 大一统 国家形成的历史意义“一文中指出,纵观这一历史事件前后可以发现,秦国之所以取得伐蜀的胜利,是数十代秦国国君不断积攒国力的结果,更重要的是对以往秦国发展策略的一次挑战及创新㊂司马错伐蜀的历史意义不仅在于为巴蜀大地建构出先进政治运转模式及社会秩序,助秦统一六国之地,而是突破了 华夷之辩 的局限性,对整个 大一统 国家的塑造,包括你中有我㊁我中有你的华夏关系,中华民族 多元一体 格局等方面,都有着深远的影响㊂四川师范大学中华传统文化学院吴艾坪‘司马错军事征伐系年要录“一文,亦通过史料中对司马错本人相关记载进行了概括和梳理,并从司马错的事迹中窥见其政治地位及战略思想㊂作为秦惠文王时期秦国重要的军事将领,司马错伐蜀的事迹在‘史记“㊁‘战国策“㊁‘华阳国志“㊁‘蜀王本纪“等史书典籍中均有较多记载㊂学者们通过对史料的研读,系统性地概括了司马错入蜀的主要历程,全面地总结了司马错的历史功绩,认为司马错入蜀不仅对秦国军事势力的强大奠定了基础,而且对秦汉时期的 大一统 格局亦产生了重要影响㊂学者们普遍认为,应当将司马错入蜀及其历史地位放置在中华民族早期形成的过程㊁中华区域文明的交流互动㊁秦汉 大一统 国家产生形成等更广阔的视野中进行考察㊂二 秦国和巴蜀的历史联系与巴蜀地区的中原化研究所谓 中原化 ,即在政治㊁经济㊁思想文化方面对中原地区的认可和同一㊂有学者在谈论战国㊁秦汉时期的政治格局时指出: 在秦汉魏晋时期帝国政治体的长期存在,使得华夏被转化为秦汉式帝国政治体成员的自称,这一政治体因此可以称为华夏帝国㊂简言之,一个人群的华夏化首先是融入或建立具有秦汉魏晋式政治文化的帝国政治体的过程㊂ ①从这个层面而言,战国末年巴蜀地区 中原化 进程的重要表现,是对华夏文化共同体的认可,也就是从非华夏的身份转变为自认且被承认的华夏身份②㊂司马错入蜀之前,巴蜀文化与中原文化并不属于同一个系统,巴蜀文化有着自身独特的发展脉络以及异于中原文化的典型特征,两地的民众无论在语言文字㊁生活习惯,还是信仰习俗等方面,均有着较大差异㊂为此,秦人不惜移民万家来充实巴蜀大地,其重要的目的就是对巴蜀进行思想文化上的改造㊂大量移民进入巴蜀社会,将越来越多的中原文化元素传播进来,对巴蜀地区旧有的文化形成了强大的冲击,使之有日趋衰落891四川师范大学学报(社会科学版)①②胡鸿‘能夏则大与渐慕华风:政治体视角下的华夏与华夏化“,北京师范大学出版社2017年版,第19页㊂刘力㊁卢江‘秦汉帝国治域下巴蜀的华夏化“,‘重庆师范大学学报(社会科学版)“2017年第6期,第37页㊂的趋势①㊂最终,经过百余年的发展后,巴蜀文化完全融入了中原文化的体系,以秦文化为代表的中原文化最终取代了巴蜀文化②㊂本次研讨会的论文中,许多专家学者就秦国与巴国㊁蜀国等关系问题进行了分析,对巴蜀地区的中原化进程进行了解读㊂湖北大学历史文化学院黄柏权‘从巴蔓子事迹传承演进看中华文明的传承发展路径“一文通过对史书典籍中有关巴蔓子事迹的系统梳理,认为巴蔓子事迹在传承演进过程中,主要采用了追忆性传承㊁创作性传承㊁礼仪性传承和符号化传承等方式进行,通过多样化的不断传承,巴蔓子的英雄形象更加固化,升华为中华民族共有的爱国主义符号㊂从巴蔓子事迹的传承演进可以窥视中华文明创新性发展的一般规律㊂四川大学城市研究所何一民在‘从多元走向一体化进程的典型样本 秦并巴蜀的历史意义“中认为,秦并巴蜀是中国从多元走向一体化进程的典型样本㊂战国时期,大一统多民族国家的建立是历史发展逻辑的必然选择:一是中华大地的自然地理环境是推动大一统多民族国家建立的重要条件;二是大一统思想的孕育和形成构成了大一统多民族国家建立的思想基础,而政治㊁经济㊁文化的发展也推动了统一国家的建立㊂秦并巴蜀,顺应了历史发展的大趋势,将中国西南地区整合到统一的版图之中,也促进了长江上游巴蜀地区经济㊁社会的进一步繁荣与发展,开创了天府之国的新气象,同时也推动巴蜀文明与华夏文明的深度融合,形成了一种新的区域文化体系天府文化㊂西南民族大学赵心愚在‘秦统一巴蜀的几个问题“一文中,对秦统一巴蜀战略行动的背景进行深入分析,对巴蜀地区与秦地的交通及秦军进兵路线的选择进行了系统梳理,认为战国七雄对抗所带来的华夏形势变化与秦战略方向调整是司马错伐蜀的内在原因㊂文章还从秦军南下的战略意图㊁秦统一巴蜀的意义等多个方面总结了司马错收蜀的重要意义,认为秦统一巴蜀之后,巴蜀地区纳入诸夏区域,正式成为华夏的一部分,由此进入一个新的历史时期,其后在统一国家中得到了前所未有的发展㊂四川大学古文字与先秦史研究中心彭邦本‘秦并巴蜀的战略决策㊁实施和历史意义兼论司马错在上述历史进程中的功绩“一文,亦系统分析了司马错在秦并巴蜀的战略决策和实施中起到的重要作用,阐述了秦惠文王伐巴蜀战略时机的选择,并从决策过程中的功绩㊁开启天府之国建设进程等多个方面总结了司马错的历史功绩㊂文章认为,打造天府之国的历史进程在李冰之前即已经肇端,李冰建造都江堰大型综合性水利工程则是其集大成的光辉杰作㊂而司马错作为平蜀建郡的功臣,和李冰之前励精图治的蜀郡郡守,对天府之国伟业的创建,同样功不可没㊂广元市石窟研究所唐志工㊁杨栋㊁马敏㊁张勇‘战国㊁秦汉时期秦㊁巴蜀与楚文化的交流与传播初探“一文认为,从广元出土的公元前400至公元前200年间的文物及墓葬,可以看到在公元前316年秦惠文王派司马错伐蜀前后,广元市不同区域出土的不同考古学文化因素,反映出秦并巴蜀后的文化因素多样性变化㊂由之前的单一巴蜀文化,到之后的秦㊁巴蜀与楚文化交融发展过程㊂其源可追溯到秦孝公时期,可以说是商鞅变法持续深化发展的结果㊂青川秦武王二年木牍的发现,可见到在秦文化的发展过程中,巴蜀地区的人力物力资源与战略地位,对其后秦国的建立及大一统起到了关键性的资源保障作用㊂同时,又反映出在秦大一统之前,巴蜀地区已显现出多民族文化的包容性与和平性的融合㊂公元前316年的司马错入蜀,首次将巴蜀地区纳入了秦国的版图,在秦的统治下,巴蜀的巴蜀一步步成为中国的巴蜀,巴蜀地区的巴蜀人也一步步成为华夏的巴蜀人③㊂与会的专家学者们对秦国和巴蜀的历史联系与巴蜀地区的中原化进程的研究,极大地丰富了这一认识㊂伴随着秦人一系列政策措施在蜀地的推行,以及大规模中原移民的进入,原本生活在这一土地上的巴人㊁蜀人以及其他濮㊁賨㊁苴㊁僰㊁冉等各族民众,在生产生活上开始 染秦化 ,这是历史发展的必然趋势,也是巴蜀融入中原文化的重要过程㊂此后,巴蜀地区的社会历史发展进入了新的历史阶段,至迟在西汉武帝时代,当司马迁撰写‘史记“时,原本被称为蛮夷的西南许多民族地区,已经完全融合成为新的汉族聚居地㊂991刘朋乐 蔡威 司马错与蜀道研究的回顾与展望 司马错入蜀及其重大历史意义 学术研讨会综述①②③廖红梅‘四川地区特色音乐文化研究“,中国书籍出版社2021年版,第35-36页㊂谭红‘巴蜀移民史“,巴蜀书社2006年版,第36页㊂段渝‘四川通史(卷一先秦)“,四川人民出版社2010年版,第460页㊂三 秦国对巴蜀地区的治理及蜀道相关问题的探索战国时期,各诸侯国已经不再像春秋时期那样追求获得霸主的权势,转而以获取领土㊁提高军事实力为各国的发展目标㊂因此,在新的领地获得以后,如何利用好领地中的各种资源,维护好领地中的安全稳定,使新领地能够为后续的兼并战争发挥出预设的功效,就成为了获得领地之后各国必须要面对和解决的重大难题㊂司马错伐蜀后,秦人迅速采取了一系列巩固新领土的措施,根据巴地㊁蜀地不同的社会环境,制定了差异化的政治㊁经济㊁军事管理模式㊂这些行之有效的措施在此后的百余年间得到后续治理者的延续,为巴蜀地区经济社会的稳定发展奠定了坚实基础㊂为此,与会的专家学者们对秦国在巴蜀地区的社会治理㊁蜀道的开辟及其意义㊁秦蜀间的交通线路㊁蜀道线路上的军事堡垒等问题进行了深入研究㊂四川师范大学巴蜀文化研究中心刘朋乐‘司马错伐蜀后蜀地的社会治理及其重要影响“一文,较为系统地梳理了秦人在巴蜀地区的社会治理,指出司马错伐蜀后,蜀地旧贵族的势力依然强大,当地民众在生活习惯㊁信仰习俗等方面的差异,也为秦国在这一地区的治理增加了难度㊂为此,秦国统治者迅速采取了一系列巩固新领土的措施,根据蜀地不同的社会环境,制定了差异化的政治㊁经济㊁军事管理模式㊂这些行之有效的措施,在此后的百余年间得到后续治理者的沿袭,为蜀地经济社会的持续发展奠定了基础,更使巴蜀地区成为了秦统一六国兼并战争中的 王业之基 ㊂秦人在蜀地的有效社会治理,不仅维护了蜀地长期的繁荣稳定,而且促进了蜀人对中原地区社会文化的认同,完成了思想上的 中原化 进程㊂此种文化认同,对中华民族共同体的产生和铸牢亦发挥了重要影响㊂四川大学李勇先‘金牛道历代变迁与蜀道历史作用“从金牛道的开辟分析了蜀道在区域间交流交通的重要作用,认为金牛道至少开拓于春秋战国时期,这条惊险奇绝的古道可以说是人类筑路史上的奇迹,也是世界文化的奇迹㊂金牛道是古代最有影响和最繁忙的文化与经济交互传播的道路之一,是跨越西南与西北最活跃㊁最兴旺的商贸通道,是中原和西南地区经济㊁文化交流的纽带,是古蜀人不畏艰险㊁开拓进取精神的象征㊂以金牛道为代表的蜀道延续到今天,已经不仅是一条交通古道,还是一条蕴含着丰富文化和自然价值的独特道路:是区域文化交流的纽带和人文与自然共生的范本,是中华文明传承㊁红色革命文化传播的重要载体,在推动社会发展进步㊁促进南北经济文化交流㊁弘扬艰苦奋斗精神等方面起到了十分重要的作用㊂四川师范大学地理与资源科学学院甘娜㊁龚玉虹‘秦统一前后川陕的地理与交通“,系统梳理了秦统一前后川陕的地理与交通,对蜀道的独特价值给予了肯定,认为蜀道串联关中㊁汉中㊁成都 三大平原 ,自古以来就是中国西北南下的重要通道㊂古蜀交通成为蜀地对外交往的纽带,对中国古代的国家统一㊁民族融合㊁文化交流等都有着举足轻重的作用㊂西华师范大学蔡东洲‘宋蒙蜀道争夺中的苦竹隘“重点研究了蜀道上的关隘问题,对宋蒙战争时期苦竹隘的争夺进行了梳理㊂文章认为,宋蒙战争前期,双方的攻守争战集中于蜀道之上㊂在蒙古 破关入蜀,顺江东下 的灭宋战略下,蜀道的控制实质上关乎蒙古的兴盛和南宋的存亡㊂在蜀道的争夺中,利州控制权的归属是蜀道争夺的重要标志㊂文章对苦竹隘的地理概况㊁苦竹隘的修建㊁苦竹隘的攻守㊁苦竹隘的遗迹进行了系统梳理,认为苦竹隘在整个宋蒙战争中的地位不容忽视㊂蒙古攻占苦竹隘完成了对蜀道的控制,打破了宋军利用蜀道关隘遏止蒙古深入巴蜀内地的企图,直接把战线推到钓鱼城和重庆城等沿江地带㊂统一政治经济和整合多元文化,是秦汉史上的两大时代主题 ①㊂从公元前316年司马错入蜀,到其后近百年对蜀地的治理,是秦人治理新兼并地区的典范㊂对于新兼并的地区,秦国采取的统治策略较为灵活,一方面在政治上进行了大胆的改革创新,将旧有的贵族地位进行削弱,派遣中央官吏对新兼并地区进行垂直管辖,有效地维护了秦人在当地的统治权威;另一方面,又根据兼并地区的实际情形,推行了许多符合当地生产力发展水平的改革举措,稳中求变㊁开拓创新,并不拘泥于制度的原始设计,实行了程度不等的经济发展策略㊂四 结语在本次研讨会中,与会的专家学者们对司马错入蜀的研究价值给予了充分的肯定㊂著名秦汉史专家㊁中02四川师范大学学报(社会科学版)①段渝‘政治结构与文化模式巴蜀古代文明研究“,学林出版社1999年版,第461页㊂国人民大学国学院教授㊁西北大学教授王子今在研讨会视频发言中指出:司马错入蜀实现了跨越秦岭军事文化沟通的作用,此后秦人更加积极主动地开通蜀道,为秦昭襄王时代国家的治理积累了经验,也为秦始皇统一中国奠定了重要的基础㊂中国历史研究院二级教授李大龙在视频发言中亦认为:司马错伐蜀及其后郡县制的设置,是地方进入多民族国家传统王朝直接统治的开始,对秦统一六国发挥了重要的意义㊂中国人民大学杰出学者特聘教授孙家洲在视频发言时进一步强调:司马错伐蜀是两种不同战略的角逐,南下攻占巴蜀可以使秦国获得实际的意义,为秦国扩大战略纵深度发挥了重要作用㊂此外,此次司马错入蜀学术研究课题组还组织了 司马错与蜀道 大型科学考察队,穿越川陕两省五市十二个县区进行考察㊂通过对蜀道沿线浓郁的人文气息㊁乡村风貌和历史遗存的综合性实地考察,课题组对蜀道的历史成因㊁发展历程㊁文化传承以及所蕴含的蜀道基因与精神有了进一步的了解㊂同时,课题组对蜀道沿线石窟㊁文物㊁村落和地方文化内涵有了进一步认识,尤其是寻访到了战国后期秦将司马错的墓地,了解到当地民众对于司马错的真实情感以及民俗故事,深化了对于司马错入蜀重大历史意义的理解以及蜀道贯穿古今㊁连通内外的精神内涵的把握㊂与会的专家学者们普遍认为,司马错入蜀的军事行动,具有明确的战略目标,能够调动秦军的积极性,是先进制度战胜落后制度的典型事例㊂作为秦军将领的司马错,带兵成功地实现了对巴蜀的兼并,完成了自身的军事任务,但对巴蜀地方的治理却不如行军打仗一般直接㊂此后的百余年间,张仪㊁张若㊁李冰等官员陆续来到蜀地,为蜀地带来了秦国的文化价值,使得巴蜀风习有所改易;为蜀地带来了新的社会制度,让郡县为基础的 大一统 秩序得以展开;为蜀地带来先进生产和灌溉方式,巴蜀从此 水旱从人,不知饥馑①㊂正是在一代又一代同司马错一样的秦国官吏的不懈努力与奋力追求下,西南地区的社会治理才能不断赓续前进㊂总之,秦汉 大一统 政权的建立,奠定了中国统一的多民族国家的基础,从此以后,尽管大的历史朝代之间难免会有短暂的分裂割据,但统一成为了中国历史发展进程的主旋律㊂自此以后,中国朝代的更替㊁中华民族的发展都是在统一的基调上展开㊂无论是处于中央强势的大一统政权统治下,还是中央权势衰微或者政权更迭频繁的动荡时代,追求统一的基调都没有改变, 统一的多民族的中国和中华民族共同体始终存在于人们的思想深处㊁意识之中②㊂纵观人类几千年的社会发展史,曾出现过不少地域辽阔㊁辉煌一时的大帝国,其中世界范围内著名的就有波斯帝国㊁古罗马帝国等,然而,这些名噪一时的强大帝国无不在盛极一时之后走向衰亡,最终退出历史的舞台㊂唯有 大一统 的中国,从秦汉时代奠基开始,历经两千余年,仍然保持着民族文化强大的精神力量,虽然发展进程中历经磨难㊁饱受曲折,但最终依然能够以顽强的姿态屹立世界㊂从这个层面而言, 大一统 的思想理念㊁崇尚统一的政治追求,直到今日依然能够产生巨大的回响㊂[责任编辑:唐 普]102刘朋乐 蔡威 司马错与蜀道研究的回顾与展望 司马错入蜀及其重大历史意义 学术研讨会综述①②常璩撰㊁刘琳校注‘华阳国志校注“,巴蜀书社1984年版,第202页㊂刘正寅‘中华民族共同体意识的历史考察“,‘中华民族共同体研究“2022年第1期,第108页㊂。

体育体育文化与体育精神体育既是一种运动形式,也是一种文化现象。

作为一种全球性的活动,体育不仅仅是人们锻炼身体的方式,更是传递和弘扬体育精神的重要途径。

体育文化是指与体育相关的一系列文化内容,它涉及体育的历史、传统、价值观以及体育活动中形成的各类文化作品,如体育艺术、体育音乐等。

同时,体育精神则是一种积极向上、团结协作、拼搏奋进的精神风貌,它体现了人们在体育运动中培养的各种优秀品质和素养。

本文将探讨体育文化与体育精神之间的关系,从而进一步了解体育对社会和个人的积极影响。

一、体育文化的内涵及意义体育文化包括了体育运动相关的各种文化内容,它既是人们长期积累的体育经验和智慧的结晶,也是体育活动中的有意识创造和创造性表达的结果。

体育文化的内涵主要包括以下几个方面:(一)体育历史与传统:体育作为一种历史悠久的活动形式,在各个国家和地区都有独特的历史和传统。

体育历史和传统记录了人类体育活动的演变过程,它们融合了当地的文化、信仰和价值观,反映了人们对体育活动的认知和追求。

(二)体育艺术与音乐:体育艺术和音乐是体育文化中重要的表现形式。

体育艺术包括各种形式的舞蹈、器械操和形体表演等,它通过身体的艺术技巧和表现力来展示体育运动的美感和魅力。

而体育音乐则是配合体育活动的节奏和氛围,为参与者和观众带来愉悦和激励。

(三)体育文学与影视作品:体育文学和影视作品以文字和影像的形式,创造了一批批与体育相关的作品。

这些作品通过文字和画面的描绘,让人们深入了解和感受体育运动中的故事、情感和冲突,进一步传递了体育精神和价值观。

体育文化的意义在于丰富了人们的生活,弘扬了体育的美好与力量。

一方面,体育文化是人们了解和研究体育的重要途径,它记录了人类体育活动的发展脉络,帮助人们更好地认识和理解体育的意义和作用。

另一方面,体育文化提供了艺术和文化交流的平台,促进着不同国家和地区之间的理解与友谊,推动了跨文化交流和合作的进程。

二、体育精神的体现与意义体育精神是一种积极向上、拼搏进取的精神风貌,它是体育活动中赋予运动员和观众的一种特质和态度。

体育艺术新教师教学一、前言运动员的培养是艰苦的,他们的成长道路往往是无休止的训练,不停的参加比赛,不仅身体压力大,心理压力也十分巨大。

但这个阶段的运动员,由于思想观念还不是相当的成熟,所以很容易导致出现思想问题。

所以,思想政治教育对体校运动员来说就显得极为重要。

二、加强体校运动员思想政治教育的必要性1.重视运动员思想政治教育具有重要意义从过往乒乓外交和女排精神到时至今日的刘翔退赛,对于绝大多数人来说,体育显然已经成为一种重要的精神和文化生活内容。

那么,就不难看出运动员本身具有的多重身份,优秀成绩的创造者,体育道德的传播者,体育文化的表现者,我国各民族精神的弘扬者。

由于运动员本身的职业就有很强的示范性和示范效应,所以,对于运动员的综合素质以及整体能力就有了更高的要求。

因此,重视体校运动员的思想政治教育就具有很大的重要性和意义。

2.运动员要有吃苦耐劳的精神及强大的心理承受能力运动员在比赛场上的得到的掌声以及鲜花都不是一朝一夕的事,如果没有平时的艰苦训练及强大的心理素质是绝不可能在赛场上收获鲜花与掌声的。

对于运动员而言,他们是没有什么节假日的,经常在运动场上过中秋、过春节,对他们来说,这是很习以为常的事,他们的目的只有第一,只有金牌。

他们每天的生活就是宿舍、食堂、训练场这三个地方,没有任何娱乐设施,整天就只能训练,再训练,人们通常都看到运动员在比赛场上的英姿,在获得金牌时的荣耀,但是很少人看得出他们那单调乏味、枯噪无奈的训练生活。

运动员的职业从小就限定了运动员必须具有强硬的心理承受能力。

因为运动员他们通过艰苦的训练,为的就是那么一个小小的金牌,而金牌就只有一个。

这一个金牌承载着运动员的体能一技能的作用,承载着民族的情感,承载着人民的荣誉。

所以,这种种的因素使得运动员在赛场上具有很大的思想压力。

所以说,强硬的心理承受能力、优秀的心理素质是运动员必须具备的。

3.运动员要为退役后的发展打下良好的思想基础对于运动员来说,他们的运动生命是极其短暂的,在正常情况下,很多的运动项目,除了射击等特定项目之外,年龄超过30岁了还从事运动的运动员在我国来说是极少数的。

古人喜欢什么运动作者:王茜来源:《高中生·青春励志》2015年第01期奥会上,四川博物院、成都体育学院博物馆、南京博物馆、河南博物馆和陕西历史博物馆五家博物馆,选出了部分地方特色浓郁的体育文物参展。

它们当中有弓、箭镞、剑、骑马俑等,时间也从新石器时代直跨到晚清民国时期。

从这些展品中,我们可以了解到古人喜欢一些什么样的体育运动。

提到现代的“三大球”运动,大家都很熟悉,那就是足球、篮球和排球,而在中国古代,也有风靡当时的三大球:蹴鞠、马球和捶丸。

三者流行的时间有早有晚,但都形成了严密的组织和比赛规则。

蹴鞠起源于春秋战国时期,兴盛于宋、元、明等朝代。

在南宋,全国范围内就有不少民间蹴鞠社团,其中最有名的当属“齐云社”,各个城市都有。

该社团除了有组织地宣传和参与比赛,还定有社规,入社人员都要遵守。

成都体育学院博物馆馆长郝勤介绍说,档案记载,马球主要流行于唐代,上马打球并非男子专利,女子也能骑在马上与人一较高低,捶丸则是从马球演变而来的。

在漫长的历史进程中,蹴鞠、马球杆和捶丸杆并不易于保存,但今人能从捶丸用的绞胎球、打马球的陶俑、蹴鞠图等文物中,侧面了解到当时人们对这几种球的玩法。

古时,钓鱼和射箭是重要的生产手段,射箭还发展为重要的军事手段。

在周朝时,射箭已经不仅是战场上比拼的手段,而且是有着完整礼仪和制度的比赛项目。

到了清朝,贵族也有射箭比赛。

成都体育学院博物馆还收藏着一件清朝时期的箭靶,白色的羊皮上,落满点点箭痕。

不过,虽然现在也有射箭比赛,但和中国古代的射箭比赛已大相径庭,拉弓的手势都是不一样的。

从古代弓、箭镞、剑等武器的展品上,我们也能看出当时的生产工艺。

最有意思的展品要数百戏陶俑:一个个泥塑的小人或把腿向后上方弯,直到把脚搁在肩上,或者两人在下做“底座”,第三人在两人的肩上倒立,很像今天的杂技。

但这跟体育有什么关系呢?郝勤解释说,这些“百戏”就是今天的技巧体育的雏形。

四川地区还选了不少跟围棋、六博和象棋有关的文物,如东汉时的仙人六博画像砖、宋朝的铜质象棋子、清朝的玻璃围棋罐。

The Nature and Value of Sport Under the CPC-led

New Democracy

作者: 王尚飞[1];郝勤[1]

作者机构: [1]成都体育学院体育史研究所,四川成都610041

出版物刊名: 北京体育大学学报

页码: 56-61页

年卷期: 2021年 第6期

主题词: 新民主主义体育;民族的、科学的、大众的;马克思主义体育观;体育思想

摘要:新民主主义体育是由中国共产党领导的、人民大众的、反帝反封建的体育,具有"民族的、科学的、大众的"特征与内涵.主要运用文献资料法等研究方法,站在历史角度系统梳理了中国共产党新民主主义体育的内涵、起源、历史演进脉络,以期深刻挖掘它的时代意义与历史价值.研究发现:新民主主义体育作为新中国体育事业的起点,为中国体育发展指明了方向,对后来体育事业取得辉煌成就产生了深远影响.新民主主义的民族性内涵确立了体育是中华民族伟大复兴事业的重要力量;新民主主义的科学性内涵确立了中国体育的科学发展观;新民主主义的大众性内涵确立了新中国体育的根本任务与发展方向.从历史的角度看,新民主主义体育在中国共产党体育思想体系中具有承前启后的重要历史地位与价值.。

作者: 郝勤

出版物刊名: 体育与科学

页码: 14-16页

主题词: 体育与运动;文化特质;人的解放;人的本质;犹太人问题;开发过程;人的世界;人的关系;生命活动;马克思

摘要: <正> 马克思曾经说过:“任何一种解放都是把人的世界和人的关系还给人自己”。

(《论犹太人问题》)作为恢复人的本质与价值的生命活动及社会实践,体育意味着一种人的解放。

体育的目的在于人的全面、自由、和谐的发展。

从文化的角度看,体育决非仅仅是人的自身潜能的开发过程。

也就是说,决不仅仅意味着人的生物。