药物流行病学研究中因果关系评价

- 格式:ppt

- 大小:107.00 KB

- 文档页数:39

流行病学中的因果关系分析方法研究随着医学技术的不断发展,流行病学也逐渐走进人们的视野,成为了人们关注的焦点。

流行病学是一门研究人群健康状况、疾病分布、病因、预防及治疗的学科,其核心思想是寻找因果关系。

而因果关系分析方法则是研究流行病学中的关键问题,如何确定某一因素与疾病发生之间的关系。

一、相关性和因果性的区别在流行病学中,相关性和因果性是两个非常重要的概念,但是这两个概念却不是同义词。

相关性是指两个变量之间的关联程度。

在统计学中,相关性指两个变量的值有相似的趋势,但并不说明其中一个变量引起了另一个变量的变化。

因此,相关性不一定意味着因果性。

而因果性则是指一个事件或变量是产生某个结果的直接原因。

在流行病学中,因果性要求能够证明一种因素(如环境因素、生活方式、营养等)在不考虑其他因素的情况下,能够对某个疾病的发生和发展产生有意义的影响,这种影响必须是符合生物学、医学和实验室技术的认识。

二、因果推断的四条准则为了判断某个因素是否是某个疾病的原因,流行病学家发展出了四条因果推断的准则:勾画因果图、假设的时间顺序、削除一些变量、安排实验。

这四条准则是流行病学研究中最基本的工具,下面我们来一一介绍。

1.勾画因果图:勾画因果图是一个循序渐进的过程,以识别可能存在的因果关系,直到确定一个或多个原因与结果之间的潜在路径。

2.假设的时间顺序:根据假设的时间顺序,一个生物过程必须先出现或造成另一个生物过程,在研究中,因果性的方向应该是从先发生的事件到后发生的事件。

3.削除一些变量:如果还有其他可能的共同替代因素,则不能确认一种因素是不是另一种因素的替代,这也是因果关系推理中一个重要的考虑因素。

4.安排实验:对于已存在的因果关系证据,最好实验证明它确实存在。

实验设计应当尽可能控制可能的混淆因素,同时还要尽可能的考虑到每个参与者的安全因素。

三、实施因果关系分析的步骤及注意事项在实施因果关系分析时,我们应该首先了解相关流行病学的基础知识,如选择研究对象、设计研究方案、收集数据、分析结果等。

流行病学研究中的相关性和因果性分析在流行病学研究中,相关性和因果性分析是两个重要且密切相关的概念。

相关性分析关注的是两个或多个变量之间的关联程度,而因果性分析则试图确定某一变量是否会导致另一变量发生改变。

本文将探讨在流行病学研究中相关性和因果性分析的原理、应用和限制。

相关性分析是一种常用且简单的统计方法,用于判断两个或多个变量之间的相关程度。

相关性分析可以通过计算相关系数来量化变量之间的线性关系。

常用的相关系数包括皮尔逊相关系数(Pearson Correlation Coefficient)和斯皮尔曼相关系数(Spearman Rank Correlation Coefficient)。

皮尔逊相关系数适用于测量两个连续变量之间的线性关系,而斯皮尔曼相关系数则适用于衡量两个或多个变量在排名上的关联程度。

相关性分析的应用十分广泛。

在流行病学中,相关性分析可用于研究疾病与危险因素之间的关系。

例如,研究者可以使用相关性分析来评估吸烟与肺癌之间的关联程度。

通过收集大量的流行病学数据,包括吸烟史和肺癌患病率,研究者可以计算吸烟与肺癌之间的相关系数,以量化二者之间的线性关系。

然而,相关性并不等同于因果关系。

相关性只能告诉我们两个变量之间是否存在关系,却不能确定其中一个变量是否导致了另一个变量的改变。

这就引出了因果性分析的重要性。

因果性分析旨在确定一个变量是否会导致另一个变量发生改变。

在流行病学研究中,因果性分析常常需要使用更加严格的研究设计,例如前瞻性研究(prospective study)和随机对照试验(randomized controlled trial)。

这些设计可以帮助研究者排除其他潜在的影响因素,准确评估一个变量对另一个变量的影响。

值得注意的是,由于伦理和实践的限制,对某些变量进行随机化试验是不可能或不可行的。

在这种情况下,研究者可以考虑使用观察性研究(observational study)。

流行病学研究中的统计学因果分析流行病学是一门研究人群中疾病流行、疾病的分布以及其影响因素的科学。

统计学因果分析是流行病学研究中的重要方法之一,通过分析数据以确定因果关系的存在与否。

本文将探讨流行病学研究中的统计学因果分析的基本原理、方法和应用。

一、统计学因果分析的基本原理统计学因果分析是建立在统计推断的基础上的,其核心原理是排除其他变量的干扰,通过对研究对象进行随机分组,比较不同组之间因变量的差异来确定因果关系的存在。

在流行病学研究中,研究者常常通过对人群进行观察或干预实验来获得数据,并运用统计学方法来推断某种因素与疾病之间的因果关系。

二、统计学因果分析的方法在流行病学研究中,常用的统计学因果分析方法包括回归分析、临床试验、倾向得分匹配等。

1. 回归分析回归分析是一种用于研究因果关系的常用方法。

通过建立数学模型,将自变量与因变量进行回归,求取系数来衡量两者之间的相关性。

常见的回归分析方法包括线性回归、逻辑回归等。

例如,在一项研究中,研究者可能使用线性回归分析来探究吸烟与肺癌之间的因果关系。

2. 临床试验临床试验是一种控制实验,旨在评价药物、治疗方法等对疾病结果的影响。

通过将被试随机分配到实验组和对照组,研究者可以比较两组之间的差异,并推断治疗手段的效果。

临床试验常用于评估药物的疗效和副作用,以及其他治疗方法的安全性和有效性。

3. 倾向得分匹配倾向得分匹配是一种流行病学研究中常用的非随机化对照研究设计。

在这种方法中,研究者使用得分来衡量个体接受治疗的概率,并通过匹配实验组和对照组中得分相近的个体来消除潜在的混杂因素,从而得到更准确的因果估计。

三、统计学因果分析的应用统计学因果分析在流行病学研究中有着广泛的应用,既可以用于描述和比较不同群体的疾病发生率和分布情况,也可以用于评估特定因素对疾病的影响。

1. 流行病学调查流行病学调查是为了了解疾病的发生与分布情况而开展的研究。

通过对人群的观察和调查,研究者可以收集相关数据,并应用统计学因果分析方法来推断不同因素与疾病之间的关系。

试述在流行病学病因研究中因果关联的推断标准

以《试述在流行病学病因研究中因果关联的推断标准》为标题,流行病学病因研究是一种综合的研究方法,通常用于研究疾病的成因。

一种病的成因可能由多种因素组成,因而在流行病学研究中,为了准确地推断出疾病的病因,就需要运用因果关系的推断标准。

首先要明确的是,我们必须要建立一个系统的调查对象,对其进行相应的流行病学调查,《常见病流行病学调查指南》指出,这种流

行病学调查有三个基本步骤:1)统计发病情况,即定义病例和对照组;2)收集病例和对照组的个体特征,包括人口学特征、健康行为、环境暴露和遗传特征等;3)对病例和对照组进行统计分析,以推断

可能的因果关系。

其次,在确定因果关联的过程中,根据《因果关联有效性指南》,可以依据一致性、集中效应、排斥反论、渐进现象、时间关系和实验研究,结合流行病学研究结果中出现的发病率、流行病学研究结果中出现的临床表现等,判断是否存在因果关联。

第三,在确定因果关联的过程中,可以利用现代统计学的多元统计分析方法来评估因果关系,这里主要包括回归分析、logistic回

归分析和分割回归分析等,这些方法可以有效识别出特定的因子与疾病的关系,从而对疾病的成因有更深入的了解,有助于临床诊断和治疗。

此外,我们在研究因果关联时还要重视不同调查样本之间的差异。

流行病学调查与其他研究方法不同,由于调查样本环境不一致,因此

在解释调查结果时会存在偏差。

试述在流行病学病因研究中因果关联的推断标准鉴于近年来流行病学研究中发挥着越来越重要的作用,对于流行病学研究中因果关联的推断标准也变得越来越重要。

因果关联是流行病学研究中最基本的原则,是流行病学研究的基础,是理解流行病学现象的重要途径。

因此,流行病学研究中的因果推断标准的研究是非常重要的。

本文旨在介绍流行病学研究中因果关联的推断标准。

因果推断标准(标准)是按照某种数学规则引出某种合乎逻辑的、可验证的因果关系的标准,它可以用来检验研究结果,确定某一变量是否与另一变量有因果关联。

此外,它还可以用来识别可能的多因素并行(confounding)影响,减少可能错误推断的可能性。

在流行病学研究中,因果关联的推断标准主要有两类,分别是评估因果关联的可信度和时间顺序性标准。

评估因果关联的可信度标准是指采取相应措施检验因果关系的可靠性,以确定在因果关联推断中使用的假定是否正确,从而推断出被观察到的观察结果是否真正是因果关联的结果。

时间顺序性标准是指对研究中被观测到的一系列或一连串发病情况进行检验,以确定前因和后果的先后顺序,从而推断出被观察到的观察结果是否真正是因果关联的结果。

在实践中,推断因果关联的标准可以分为五种:(1)实验设计法:在实验设计过程中,实验者应采取严格的控制措施,使实验结果不受外界干扰,从而确定发生变化的是什么变量以及变化的程度,从而实现因果关系的可靠推断;(2)时间序列分析法:通过追踪一系列时间序列观测,研究者可以推断出被观察到的改变是不是由先前的因素引起的;(3)回归分析法:对观测结果进行双变量回归分析,通过分析变量间的统计关系来推断出变量间的因果关系;(4)混合设计法:根据实验设计和时间序列分析法,将其结合起来,以提高研究准确性;(5)潜在模型法:使用模型分析方法,对模型事件和观察到的结果进行检验,从而推断出被观察到的观察结果是否真正是因果关联的结果。

流行病学研究中的因果推断标准可以帮助研究者更好地理解研究的整体脉络,并准确分析研究结果,从而准确预测疾病的发展趋势。

药学专业知识-- 药品不良反应与药物滥用监控练习题一、最佳选择题1、ADR是下列哪个名称的英文缩写A、血液中药物浓度监测B、使用期限C、药物不良反应D、药源性疾病监测E、药物滥用2、某患者应用青霉素后发生过敏反应,此类不良反应属于以下哪个分型A、A型B、B型C、C型D、D型E、E型3、“药物不良反应”可用英文缩写为A、ADRB、TDMC、ExpD、TABE、BDR4、药物不良事件的说法不正确的是A、在药物治疗过程中所发生的任何不良医学事件可称为药物不良事件B、缩写为ADRC、药物不良事件不一定与药物治疗有因果关系D、包括药品不良反应、药品标准缺陷、药品质量问题、用药失误和药物滥用等E、药物不良事件可揭示不合理用药及医疗系统存在的缺陷5、麻醉前常用的抗胆碱药是A、阿托品B、山莨菪碱C、莨菪碱D、新斯的明E、毒扁豆碱6、药物不良反应中的后遗效应是指A、药物在治疗剂量时,与治疗目的无关的药理作用所引起的反应B、因药物剂量过大或用药时间过长而对机体产生有害的作用C、停药后血药水平降低到最低有效浓度以下后遗留的效应D、反复应用某种药物后,如果停药可出现一系列综合征E、由药物引起的一类遗传学性异常反应7、下列有关副作用的内容,说法错误的是A、在治疗量出现的与治疗目的无关的不适反应B、服药过程中出现副作用时必须立即停药C、有些药物的副作用是不可避免的D、有些药物的副作用可以通过改变服药方法来减轻或避免E、有些药物副作用的信号是某个严重的甚至可能是危险副作用的预示8、突然停药可引起“撤药综合征”而诱发医源性皮质功能不全的药物是A、硝苯地平B、普萘洛尔C、硝酸甘油D、美托洛尔E、氢化可的松9、庆大霉素的耳毒性属于A、毒性反应B、过敏反应C、后遗作用D、继发反应E、撤药反应10、按照药品不良反应新的分类,与注射相关的感染属于以下哪类药物不良反应A、A类B、B类C、C类D、D类E、E类11、下列不属于不良反应诱因的机体因素的是A、年龄大小B、性别C、遗传种族D、药物附加剂E、病理因素12、世卫组织关于药品不良反应的分类不包括A、副反应B、不良反应C、不良事件D、严重不良事件E、严重不良反应13、以下有关“ADR因果关系的确定程度分级”Karch Lasagna评定方法的叙述中,最正确的是A、可疑、条件、很可能、肯定B、可疑、可能、很可能、肯定C、可疑、条件、可能、很可能、肯定D、条件、可疑、可能、很可能、肯定E、否定、可疑、条件、很可能、肯定14、以下不属于药品不良反应因果关系评定依据的是A、时间相关性B、文献合理性C、撤药结果D、影响因素甄别E、地点相关性15、药物警戒的定义为A、研究药物的安全性B、与用药目的无关的不良反应C、可以了解药害发生的规律,从而减少和杜绝药害,保证用药安全D、评价用药的风险效益比E、发现、评价、认识和预防药品不良作用或其他任何与药物相关问题的科学研究和活动。

论述在流行病学病因研究中因果关联的推断标准流行病学是研究疾病在人群中分布和变迁规律的学科,其首要目标是探索疾病的病因,确定疾病发病的风险因素和危险因素,为临床预防和控制提供科学依据。

也就是说,流行病学病因研究旨在寻找和分析与疾病发生和发展之间的关联性,并建立起与病因有关的因果关系网络。

因果关联的推断是流行病学病因研究的重要部分。

一般而言,凭借一种因素(外部因素或内在影响因素)导致疾病的出现或发展,以及疾病流行模式,存在因果关系。

随着流行病学研究方法的发展,越来越多的研究方法被用来推断流行病学病因的因果关系,包括流行病学归纳法,也称为摸索流行病学,以及实验性方法,如病例-对照研究、前瞻性研究、纪录数据分析等。

在因果关系判定过程中,对因果关系的推断有一定的标准和要求。

首先,流行病学研究应具备次序逻辑,具体而言,病因因子应先于疾病发生和发展,可以被证明先于疾病发生,充裕的证据可以伴随病因因子和疾病发生之间的相关性。

其次,流行病学研究应具有可信度。

能够采用各种设计和分析方法,限制并发症的干扰或颠覆;并在空间、时间面向上考虑不同因素之间的相互作用,以及研究者之间的偏见可能导致的偏差状况,确保数据收集和分析过程的可信度。

此外,流行病学研究应具有一致性,即结果要在人群中保持一致性和一致性。

因此,任何影响流行病学研究的因素均应考虑在内,如人群差异,文化背景和其他因素,以确保研究结果的可比性和一致性。

因此,推断流行病学病因的因果关系需要满足次序逻辑、可信度和一致性三条标准。

这些标准不仅有助于了解单个因素与疾病发生之间因果关系,而且有助于分析不同病因因子之间因果关系,确保最终的结论有效可靠。

药物不良反应宏观评价方法药物不良反应的宏观评价是指通过运用流行病学的研究手段和方法来验证或驳斥某一不良事件与药物之间的因果关系的假说。

常用的流行病评价方法有病例对照研究(A3-4)及队列研究。

(A3-5) 前者是已知结果(即发生了某不良反应后),追查由某药物引起的可能性大小;后者是对研究对象追踪观察一段时间,比较暴露于药物的研究对象中不良反应的发生率是否较不暴露于药物的研究对象更高。

显然,队列研究的结果更具可信性。

但无论是病例对照研究还是队列研究,即使当研究结果检验有统计学意义时,在下因果关系的结论时也应谨慎,尤其是病例对照研究。

提出不良事件与药物相关的假设的方法有:差异法(A4-2-1)、协同法(A4-2-2)、共变法(A4-2-3)、类比法(A4-2-4)、排除法(A4-2-5)。

由于临床的复杂性,采用个案药物不良反应的因果关系判断方法所确定的药物与某不良反应之间对应的因果关系,有时仅仅反映了该病例本身,具有特殊性,一般不能推广到其他病人。

如果这种病例报道多了,通常,从中可形成药物与某不良反应之间的因果假设,但仍不能肯定,有待通过严密的流行病学设计,调查研究,对假说进行验证或驳斥。

即使统计学检验有意义,在下肯定结论时仍应谨慎,尚应符合流行病学的因果判断原则(A4-2-6)(A4-2-1)差异法差异法也称求异法,就是从相同中寻找不同的因素,这种不同的因素就有可能是引起医学事件的原因。

例如有一人群患有心律失常,当应用传统的抗心律失常药物无效时,停药后又改用胺碘酮,结果有部分患者不仅原有的心律失常未得到控制,却又发生了扭转性室速。

同属一组人群,在使用胺碘酮前和后可找出的不同因素正是胺碘酮,因此,可以假设胺碘酮会引起扭转性室速。

据此,便可再作进一步的分析性研究。

又如尼姑极少发生宫颈癌,她们与普通妇女的差异在于性生活,所以怀疑性生活紊乱是否与宫颈癌有关。

(A4-2-2)协同法协同法也称求同法。

如果在不同的时间、不同的空间或不同人口统计学的人群中的某些人出现了同一种医学事件,就可以采用这一方法提出假设。

流行病学因果关联的推断标准流行病学因果关联的推断标准,是指以流行病学原则为基础,在具有流行病学相关性的现象中,对变量间的因果关系进行推断的一系列标准。

流行病学研究是旨在实证性的关于人群中的疾病状况、致病因素、病毒或微生物侵染等变量之间因果关系的研究。

因此,当探讨流行病学,多数把目光放在推断因果关系时,这需要结合特定的推断标准,其中一些准则是由早期流行病学研究者提出的。

首先,根据传统的Koch准则,要确定因果关系的存在,必须符合四个条件,即“每一病例都要具有传染性病原体/因素”、“病例应具有与梗阻性病原体/因素显著相关的病理特征”、“涉及的因素/梗阻性病原体应能被重新分离出来”、“病例给予显著治疗”。

其次,根据Hill准则,为了确定现象之间具有因果关系,必须满足以下三个基本条件:“变量应具有时间顺序”、“关联应具有特定性”、“应排除任何可能的替代解释因素”。

此外,还有几个流行病学中各自要求满足的因果关系推断标准,例如,方法标准和扩展标准,其要求主要是对流行病学研究设计采用有效的标准,以验证推断的准确性;偏差标准强调实证性和敏感性,要求在流行病学研究设计中,在可能出现的偏差情况下估算潜在的变异;概率标准认为,实验变量应该具有充分的代表性;模型标准认为,应尽可能准确的捕捉现象的各个方面,以便准确的预测和描述;解释力标准指出,必须有一致的科学原理或假设,以解释发现的现象;应用标准强调要有具体可行的建议,以应用科学发现来解决具体问题。

总之,流行病学因果关联的推断标准是任何人研究疾病流行的不可或缺的工具,它指导识别有因果关系的变量和条件,帮助流行病学家分析各种信息和发现有关污染源及其影响的更多信息,最终为促进健康的社会作出贡献。

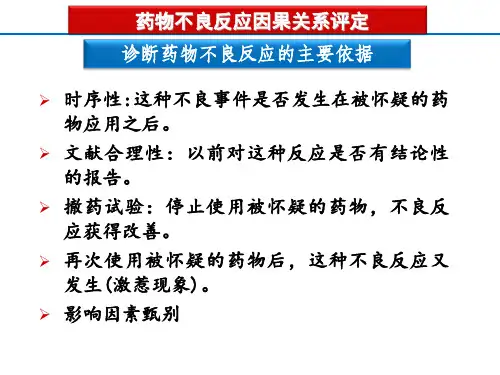

国内外不良反应因果判断原则及评价方法解读不良反应因果关系判断是药物警戒研究的通用程序,目前尚无统一的判断标准与分类标准。

时间性、一致性、特异性、反应程度是不良反应因果判断应遵循的基本原则。

不良反应因果关系评价方法众多,大致可分为标准化算法、专家判断法、贝叶斯法。

部分评价方法分类标准之间定义模糊不清、病例资料的不完整、评价者临床应用时的不同理解均是造成评价结果不同的重要原因。

几乎每一种方法均对不良反应因果关系进行分级,主要为5级分类,但评级方法间的基本原理、评价标准、特异度与敏感度有所差异。

每一种方法均有其优缺点,尚无一项标准化的方法适用于所有的不良反应评价。

标签:不良反应;个例评价;因果判断原则;因果评价方法不良反应因果判断是特定的治疗与观察到的不良事件之间因果关系可能性的评价,已经成为药物警戒研究中通用的程序。

本文综述国内外不良反应个例评价的因果判断原则与评价方法,讨论不良反应因果评价存在的问题,比较评价方法间的异同点,分析不同方法的优缺点。

1不良反应因果判断原则1.1时间性时间性是指用药与不良反应的出现有无合理的时间关系,尤其是符合药物作用的潜伏期。

先因后果,原因与结果的间隔时间符合已知的规律,如常发生Ⅰ型变态反应的中药注射剂,引起的过敏性反应多发生在用药后0.5h 内[1];吩噻嗪类药物引发肝损害一般为服药3~4周以后出现。

另外,可观察用药与首次出现不良事件的时间间隔是否符合该药的药动学参数。

在因果关系评价中,WHO、法国、瑞典、中国等药品管理机构均将可疑药物与临床事件之间的时间序列关系作为首要的判断条件。

1.2一致性因果判断的一致性是指发生的反应是否与药物已有的信息一致,如已知的不良反应类型、厂家、批号、剂型、用法与用量、用药原因,能够用来解释特异性临床表现的药理学理论,以及相关文献的观点等。

Emanueli[25]等因果评价方法均将其作为记分的重要评价标准。

也有学者[6]认为因果判断的一致性是指不应有时间、地点、人群的特异性,而且对于不同的观察方法得出的结论也是一致的。

流行病学复习宝典简答流行病学工作范畴1、病因学研究与评价;2、诊断试验研究与评价;3、临床疗效研究与评价;4、疾病预后研究与评价;5、临床决策分析;6、卫生事业管理、卫生经济学研究与评价。

散发:指发病率呈历年的一般水平,各病例间在发病时间和地点方面无明显联系,散在发生。

爆发:指在一个局部地区或集体单位中,短时间内突然有很多相同的病人出现。

流行(epidemic) 指一个地区某病发病率显著超过历年的散发发病率水平。

偏倚:指在流行病学研究中样本人群所测得的某变量系统地偏离了目标人群中该变量的真实值,使得研究结果或推论的结果与真实情况之间出现偏差,这是由系统误差造成的。

选择偏倚:研究人群在一些重要因素方面与一般人群或待研究的总体人群存在差异,而导致研究结果的偏倚。

信息偏倚information bias 在获取暴露、结局或其他信息时所出现的系统误差或偏差。

混杂偏倚confounding bias 与所研究因素和结果均有联系的第三因素在暴露组与对照组的分布不均衡,混淆了研究因素和结果间的真实联系。

流行病学的研究方法1描述性研究:生态学研究、病案报告、横断面调查;2分析性研究:病例对照研究、队列研究;3试验性研究:现场试验、临床试验、社区试验;4理论性研究流行病学实验的特点1前瞻性研究2有干预措施:实验法而非观察法3设立对照组4研究对象随机分组流行病学实验选择研究对象的原则1、选择对干预措施有效的人群2、选择预期发病率较高的人群3、选择干预对其无害的人群4、选择能将试验坚持到底的人群5、选择依从性好的人群流行病学实验确定实验现场的原则1、人口相对稳定,且有足够的数量2、所研究疾病在该地区发病率较高且稳定3、该地区有较好的医疗卫生条件4、该地区领导重视,群众愿意接受,有较好的协作配合的条件5、评价疫苗的免疫学效果时,应选择近期内未发生该疾病流行的地区流行病学实验影响样本含量的因素1、干预实施前后人群中研究事件的发生率2、Ⅰ类错误出现的概率3、Ⅱ类错误出现的概率4、单侧或双侧检验5、研究对象分组数量流行病学实验随机分组的原则和方法原则:每个实验单位都有同等的机会被分配到任意一组中。