关于各个国家的数控机床的发展历史

- 格式:docx

- 大小:66.52 KB

- 文档页数:4

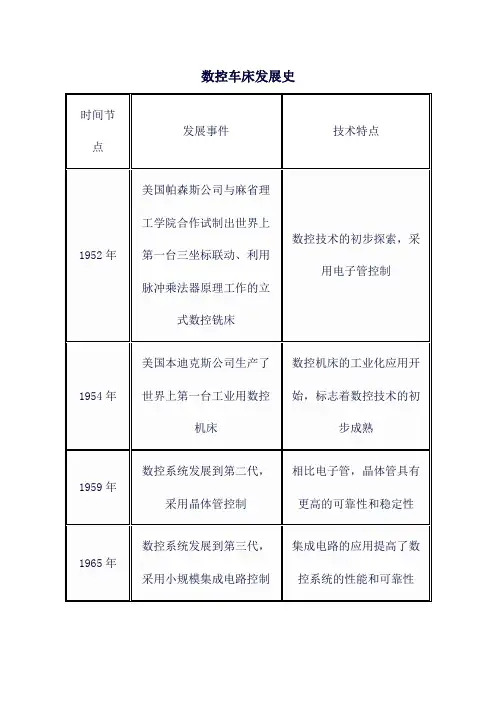

数控机床的发展史1.第一代数控机床产生于1952年(电子管时代)美国麻省理工学院研制出一套试验性数字控制系统,并把它装在一台立式铣床上,成功地实现了同时控制三轴的运动。

这台数控机床被大家称为世界上第一台数控机床,但是这台机床毕竟是一台试验性的机床。

到了1954年11月,在帕尔森斯专利基础上,第一台工业用的数控机床由美国本迪克斯公司。

2.第二代数控机床产生于1959年(晶体管时代)电子行业研制出晶体管元器件,因而数控系统中广泛采用晶体管和印制电路板,使数控机床跨入了第二代。

同年3月,由美国克耐·杜列克公司(Keaney &Trecker Corp)发明了带有自动换刀装置的数控机床,称为“加工中心”。

现在加工中心已成为数控机床中一种非常重要的品种,在工业发达的国家中约占数控机床总量的l/4左右。

生产出来。

3. 第三代数控机床产生于1960年(集成电路时代)研制出了小规模集成电路。

由于它的体积小,功耗低,使数控系统的可靠性得以进一步提高,数控系统发展到第三代。

以上三代,都是采用专用控制的硬件逻辑数控系统(NC)。

4.第四代数控机床产生于1970年前后随着计算机技术的发展,小型计算机的价格急剧下降、小型计算机开始取代专用控制的硬件逻辑数控系统(NC),数控的许多功能由软件程序实现。

由计算机作控制单元的数控系统(CNC),称为第四代。

1970年,在美国芝加哥国际展览会上,首次展出了这种系统。

5.第五代数控机床产生于1974年美、日等国首先研制出以微处理器为核心的数控系统的数控机床。

30多年来,微处理机数控系统的数控机床得到飞速发展和广泛的应用,这就是第五代数控(MNC)。

后来,人们将MNC也统称为CNC。

柔性制造系统1967年,英国首先把几台数控机床联接成具有柔性的加工系统,这就是最初的FMS—Flexible Manufacturing System柔性制造系统。

之后,美、欧、日等国也相继进行了开发和应用。

关于各个国家的数控机床的发展历史Newly compiled on November 23, 2020关于各个国家的数控机床的发展历史数控机床是由美国发明家约翰·帕森斯上个世纪发明的。

随着电子信息技术的发展,世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代,其中数控机床就是代表产品之一。

数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础。

它为国民经济各个部门提供装备和手段,具有无限放大的经济与社会效应。

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程,而中国从20世纪80年代开始起步,仍处于发展阶段。

美国发展美国政府重视机床工业,美国国防部等部门因其军事方面的需求而不断提出机床的发展方向、科研任务,并且提供充足的经费,且网罗世界人才,特别讲究"效率"和"创新",注重基础科研。

因而在机床技术上不断创新,如1952年研制出世界第一台数控机床、1958年创制出加工中心、70年代初研制成FMS、1987年首创开放式数控系统等。

由于美国首先结合汽车、轴承生产需求,充分发展了大量大批生产自动化所需的自动线,而且电子、计算机技术在世界上领先,因此其数控机床的主机设计、制造及数控系统基础扎实,且一贯重视科研和创新,故其高性能数控机床技术在世界也一直领先。

当今美国生产宇航等使用的高性能数控机床,其存在的教训是,偏重于基础科研,忽视应用技术,且在上世纪80代政府一度放松了引导,致使数控机床产量增加缓慢,于1982年被后进的日本超过,并大量进口。

从90年代起,纠正过去偏向,数控机床技术上转向实用,产量又逐渐上升。

德国发展德国政府一贯重视机床工业的重要战略地位,在多方面大力扶植。

于1956年研制出第一台数控机床后,德国特别注重科学试验,理论与实际相结合,基础科研与应用技术科研并重。

企业与大学科研部门紧密合作,对数控机床的共性和特性问题进行深入的研究,在质量上精益求精。

数控机床发展历程及现状随着工业化进程的推进和自动化生产的需求,数控机床作为高技术装备之一,发挥着越来越重要的作用。

本文将从数控机床发展历程、数控机床种类、数控技术优越性、数控机床技术发展趋势等方面分析探讨数控机床的发展历程及现状。

一、数控机床发展历程数控机床的产生是由于要满足同一零件多品种、小批量生产的需要。

20世纪50年代初,美国、德国、日本等国家相继开始了数控机床的研制。

1952年,美国麻省理工学院研制出了第一个数控铣床。

之后,各国纷纷进入数控机床领域。

20世纪60年代初,世界数控机床生产量已经达到3.3万台,而且呈逐年增长的趋势。

20世纪70年代,我国开展了数控机床的研制工作,形成了以中车、华中机床等为代表的数控机床生产单位。

二、数控机床种类数控机床分为车床、钻床、铣床、镗床、磨床、齿轮加工床等几种主要类型。

每种数控机床都有其特定的用途和特点。

例如,车床是在铁件、铜件、橡胶件等工件表面上切削出各种形状的机器,其特点是在一次装夹下,可完成多道工序的加工。

而铣床则可在工件表面切削出平面、曲面、齿轮等复杂形状,具有高速、高精度、高效率的特点。

三、数控技术优越性与传统机床相比较,数控技术优越性主要表现在以下几个方面:1. 精度高:数控机床精度高,加工精度可达μm级,而传统机床的加工精度普遍在0.1mm以上。

2. 自动化程度高:数控机床可以实现自动加工,只需设置好加工程序,即可完成多种复杂零部件的加工。

3. 生产效率高:数控机床可以按照相应工艺进行自动连续加工,提高了生产效率,节约了生产成本。

4. 高重复性:由于数控机床是按照相应程序操作,所以在生产过程中具有高重复性,有利于保证零件的一致性和稳定性。

四、数控机床技术发展趋势随着科技的不断进步和制造业的不断升级,数控机床技术发展也面临着新的机遇和挑战。

未来,数控机床技术发展趋势主要表现在以下几个方面:1. 智能化:数控机床将越来越发展成为智能化的机床,通过感知技术、控制技术和数据处理技术的应用,实现与人类的交互和协同。

一、我国数控机床的发展历程随着我国改革开放,国家对高端装备制造业的重视不断加大,数控机床作为高端装备制造业的重要组成部分,也得到了极大的发展。

1973年,我国研制成功了第一台数控机床,标志着我国数控机床的研发工作正式拉开了序幕。

随后,我国陆续研制出了数控车床、数控加工中心、数控数铣床等一系列数控机床产品,为我国制造业的现代化进程提供了强大的支撑。

二、世界数控机床的发展历程在世界范围内,数控机床的发展历程也是令人瞩目的。

20世纪50年代,随着计算机技术的发展,德国、日本等国家开始了数控机床的研发工作。

随后,美国也加入了数控机床的研发和生产行列。

现在,德国的DMG、日本的三菱、美国的哈斯等知名企业在全球数控机床行业中占据着重要地位,为全球制造业的发展做出了重大贡献。

三、我国数控机床的发展现状当前,我国数控机床行业已经进入了快速发展的新阶段。

随着科技的不断进步和国家的大力支持,我国的数控机床在高速、高精、高刚需求方面取得了重大突破,已经成为我国制造业转型升级的重要支撑。

我国数控机床在节能环保、柔性制造等方面也取得了显著成就,为我国经济可持续发展做出了积极贡献。

四、世界数控机床的发展现状在全球范围内,数控机床行业也是持续向前发展的。

全球范围内,新兴市场的需求和发展对数控机床行业的发展起到了重要推动作用。

全球范围内的科技创新和产业升级,也为数控机床行业带来了新的发展机遇。

世界范围内的数控机床企业也在不断提升产品的品质和技术,致力于为全球制造业的发展贡献力量。

五、我国数控机床的发展前景展望未来,我国数控机床行业的发展前景是十分光明的。

随着国家制造业的转型升级,数控机床作为制造业的基础设施,将会得到更多的重视和支持。

随着技术的不断进步和创新,我国数控机床的产品性能将会得到进一步提升,产品的多样化和柔性化水平也将会不断提高。

六、世界数控机床的发展前景全球范围内,数控机床行业的发展前景也是十分广阔的。

随着全球制造业格局的不断调整和优化,数控机床行业将会面临更多的市场机遇和发展空间。

美国及其他国家机床发展概况美、德、日三国是当今世上在数控机床科研、设计、制造和使用上,技术最先进、阅历最丰富的国家。

因其社会历史条件和政府进展策略不同,各有特点。

美国的数控机床进展美国历届政府都非常重视机床工业,美国国防部等部门因其军事方面的需求而不断提出机床的进展方向、科研任务,并且供应充分的经费,同时网罗世界人才,在进展中尤其讲究“效率”和“创新”,注意基础科研。

机床技术不断创新,如1952年研制出世界第一台数控机床、1958年创制出加工中心、70年月初研制成FMS、1987年首创开放式数控系统等。

由於美国首先结合汽车、轴承生产需求,充分进展了大量大批生产自动化所需的自动线,而且电子、计算机技术在世界上领先,因此其数控机床的主机设计、制造及数控系统基础扎实,且一贯重视科研和创新,故其高性能数控机床技术在世界也始终领先。

但是其缺点在于偏重基础科研而忽视应用技术,加上在上世纪80年月政府引导的放松,致使数控机床产量增长放缓,于1982年被后起之秀日本超过,并大量进口。

从90年月起,政府订正了过去偏向,数控机床从技术转向有用,产量又渐渐回升。

美国机床工业起步比英国要晚50年,但在制造技术方面很快就超过了英国,跃居世界首位。

1896年福特制造出第一辆汽车,为协作汽车大量生产,格里森公司研制了一整套用于齿轮加工、测量的设备和刀具,其他公司也研制出很多新型高效的自动化机床。

1934年研制出世界上第一条组合机床自动线。

1948年建立了世界上第一条年产3000万套轴承的自动线,使汽车产量快速提高,1950年汽车产量达到800万辆(相比2000年中国汽车产量为207万辆)。

从今,美国机床工业迅猛进展,在机床技术先进性、产量、生产规模上,长期居世界首位。

虽然在20世纪80年月中期,美国经济衰退,机床工业一度陷入颓势,被日本、德国先后赶超,但很快由政府实行措施扭转了局面。

目前,美国机床制造业在高效自动化机床、自动生产线、NC 机床、FMS等机床技术及工业生产上仍处于世界领先地位。

日本数控机床迅速发展的原因1.日本超过美国美国于1952年研制出世界上第一台数控机床(铣床),由于微电子技术,计算机技术当时尚不发展,数控机床历经电子管、晶体管阶段,缓慢发展。

1965年集成电路问世,数控机床开始新的发展阶段。

1979年出现了超大规模集成电路,数控机床获得较为迅速的发展。

1958年,日本与中国同年开发出第一台数控机床。

1965年日本年产数控机床39台时,美国已年产数控机床2095台,美国是日本的53. 7倍。

美国遥遥领先的原因是因为美国当时各种高效自动机床、自动线技术都过了关,微电子技术、计箅机技术最先进,航空工业在世界上领先。

先进的技术和广阔的应用天地给数控机床发展提供了舞台和市场。

这一切使得美国在1977年以前,一直保持着数控机床的世界领先地位(无论是技术还是年产量)。

由于美国偏重于高精度技术和尖端技术,忽视了应用技术,而发展数控机床所需的各种基础元部件及数控系统也未采用相应的发展措施。

因此,日本在1978年就超过了美国(1978 年日本年产数控机床7342台,美国年产数控机床5871台)。

从此以后,日本取代了美国,成为无论在数控机床产量上,还是数控技术上一路领先的国家。

1990年,日本数控机床年产量61697台,创世界纪录,为美国(7927台)的7. 78倍。

从 1965年的美国是日本的53.7倍,到1990年的日.本是美国的7. 78倍。

四分之一世纪过去了,日本的机床工业创造了辉煌的业绩。

2、日本数控机床发展历程日本数控机床的发展取决于下列因素:(1)科学技术迅猛发展;科技人员和生产人员素质迅速提高;社会对数控机床的需求急骤增长;高层管理人员宏观决策正确,.政府采取一系列的保护政策和扶持政策(国家导向发挥其应有的作用)。

曰本机床工业的发展大体经历了四个阶段:50年代着重解决产品质量;60年代着重解决高效自动化机床、自动线、大批量生产(如汽车)的自动化加工设备;70年代加速数控系统的规模生产。

国外数控钻床发展历程数控钻床是目前钻孔加工领域的一项重要技术,它可以实现高精度、高效率的钻孔操作。

国外数控钻床的发展历程可以追溯到20世纪50年代,下面将从数控钻床的起源、发展和应用等方面进行介绍。

20世纪50年代,随着电子技术和计算机技术的发展,出现了第一台数控机床,那是一台可控制坐标位置和进给运动的机床。

数控钻床是从数控机床发展而来的。

当时,数控钻床主要用于大批量生产的汽车、飞机等制造业,用于钻孔和攻丝等加工工艺。

在20世纪60年代,计算机技术取得了较大的进展,数控钻床逐渐普及。

电子数控技术被广泛应用于数控钻床中,使数控钻床的运动精度和加工效率有了显著提升。

同时,数控钻床采用了自动换刀、自动夹紧工件等先进的技术,提高了生产效率和加工质量。

在20世纪70年代,随着微电子和计算机技术的迅速发展,数控钻床进一步发展。

计算机数控技术的引入使数控钻床的运动控制变得更加精确和灵活。

此外,数控钻床还加入了检测传感器和自动反馈系统,实现了更高的自动化程度和加工精度。

到了80年代,数控钻床的发展进入了一个新的阶段。

随着大型集成电路的应用,数控钻床开始具备更强的计算和存储能力,加工精度进一步提高。

同时,多轴控制和多功能加工的实现,使数控钻床可以实现更复杂的加工任务。

进入21世纪,数控钻床在精密加工和高速加工方面取得了重要的突破。

先进的传感器和反馈系统,使得数控钻床的运动控制更加精确和稳定。

同时,高速切削技术的应用,使得数控钻床的工作效率大幅提高。

国外数控钻床的发展历程证明了技术的进步和应用的推动力。

数控钻床的广泛应用使得生产效率大大提升,同时也推动了制造业的发展。

如今,数控钻床已经成为现代制造业中不可或缺的一部分,它不仅在汽车、航空航天等制造业中得到广泛应用,还在电子、光电等高科技领域有着重要的地位。

总的来说,国外数控钻床的发展经历了多个阶段,从最初的电子数控到计算机数控再到现在的高精密和高速加工,每一次的技术革新都为数控钻床的发展带来了新的突破。

20世纪中期,随着电子技术的发展,自动信息处理、数据处理以及电子计算机的出现,给自动化技术带来了新的概念,用数字化信号对机床运动及其加工过程进行控制,推动了机床自动化的发展。

采用数字技术进行机械加工,最早是在40年代初,由美国北密支安的一个小型飞机工业承包商派尔逊斯公司(ParsonsCorporation)实现的。

他们在制造飞机的框架及直升飞机的转动机翼时,利用全数字电子计算机对机翼加工路径进行数据处理,并考虑到刀具直径对加工路线的影响,使得加工精度达到±0.0381mm(±0.0015in),达到了当时的最高水平。

1952年,麻省理工学院在一台立式铣床上,装上了一套试验性的数控系统,成功地实现了同时控制三轴的运动。

这台数控机床被大家称为世界上第一台数控机床。

这台机床是一台试验性机床,到了1954年11月,在派尔逊斯专利的基础上,第一台工业用的数控机床由美国本迪克斯公司(Bendix-Cooperation)正式生产出来。

在此以后,从1960年开始,其他一些工业国家,如德国、日本都陆续开发、生产及使用了数控机床。

数控机床中最初出现并获得使用的是数控铣床,因为数控机床能够解决普通机床难于胜任的、需要进行轮廓加工的曲线或曲面零件。

然而,由于当时的数控系统采用的是电子管,体积庞大,功耗高,因此除了在军事部门使用外,在其他行业没有得到推广使用。

到了1960年以后,点位控制的数控机床得到了迅速的发展。

因为点位控制的数控系统比起轮廓控制的数控系统要简单得多。

因此,数控铣床、冲床、坐标镗床大量发展,据统计资料表明,到1966年实际使用的约6000台数控机床中,85%是点位控制的机床。

数控机床的发展中,值得一提的是加工中心。

这是一种具有自动换刀装置的数控机床,它能实现工件一次装卡而进行多工序的加工。

这种产品最初是在1959年3月,由美国卡耐·;特雷克公司(Keaney%26amp;TreckerCorp.)开发出来的。

数控机床的产生与发展过程数控机床是一种可以通过计算机程序来控制加工工具进行加工的机床。

它的出现是近现代制造业技术进步的结果,也是市场需求和科学技术发展的必然产物。

数控机床的产生可以追溯到20世纪50年代初期,当时美国军方需要开发出一种可以高效、精准地制造枪管的机床。

由于其需要的枪管结构和精度要求非常高,传统机床无法满足要求。

于是,美国北美航空公司(North American Aviation)开始研究利用电子自动化技术来开发数控机床。

1952年,北美航空公司成功研制出一台数控车床,随后1954年研制出了一台数控铣床,这标志着数控机床的诞生。

之后,数控机床开始在军事领域得到广泛应用,大大提高了武器装备的制造能力和精度。

随着计算机技术的逐渐普及和发展,数控机床也得到了迅速的发展,在民用领域得到了广泛的应用。

1960年,美国麦克米兰公司引进了一台大型数控切削车床,并在航空、汽车、机床等工业中得到广泛应用。

1965年,在苏联举行的第二届世界机床展览会上,中国展示了第一台数控机床,标志着中国数控机床的发展起步。

到了20世纪70年代,数控机床的产业化进程逐渐加快。

欧美日等发达国家纷纷推出相关政策,加大对数控技术的投资和研究。

同时,机床制造企业也开始纷纷涉足数控机床制造领域,并建立了各种数控加工中心和加工装备。

数控机床开始拓展应用领域,不仅仅用于金属加工,还用于玻璃、陶瓷、木材等多种材料的加工,这大大提高了工业化生产的效率和质量。

进入21世纪,数控机床的发展在技术和应用领域都得到了新的进展。

随着信息技术和先进制造技术的不断融合,数控机床的智能化水平大大提高,加工能力、加工速度等方面也得到了大幅提升。

同时,数控技术在汽车、航空航天、电子、医疗等行业中得到更广泛的应用,对工业生产中的各个环节起到了重要的推动作用。

总之,数控机床的产生和发展是多样因素相互作用的结果,它推动了现代制造业的快速发展和升级换代,不断地推着人类社会向更加先进的生产方式迈进。

国外数控钻床发展历程数控钻床(Computer Numerical Control Drilling Machine,简称CNC钻床)是一种利用计算机控制系统和数字控制技术实现自动化操作的钻床。

随着科技的进步和工业制造的快速发展,CNC钻床在国外经历了以下发展历程:1. 早期发展(1950年代-1960年代)在CNC技术发展初期,主要使用的还是传统的钻床,只是通过辅助的自动化装置来实现某些程度的自动化操作。

计算机控制系统尚未广泛应用,程序也是通过编程计算直接输入到控制系统中。

2. 发展阶段(1970年代-1980年代)随着计算机技术的发展和数字控制系统的成熟,CNC钻床开始逐渐普及。

磁带、磁盘和读卡器等外部存储媒体开始被用于存储和传输程序。

程序设计也逐渐从低级语言发展到高级语言。

3. 发展成熟(1990年代-2000年代)在这一时期,CNC钻床的控制系统开始采用更先进的数字控制器,如PLC(Programmable Logic Controller)和PC (Personal Computer)。

计算机与CNC钻床的联网通信能力得到显著提升,数据传输更加方便快捷。

4. 进一步发展(2010年至今)随着人工智能和互联网技术的快速发展,CNC钻床正逐渐实现智能化。

通过采用传感器、机器视觉和运动控制等技术,CNC钻床具备了更强的自动化和智能化能力,能够实现更复杂的操作和更高的精度要求。

总的来说,国外CNC钻床的发展经历了从传统钻床向数字控制钻床的转变,从简单的自动化到智能化的演化过程。

随着技术的不断迭代和创新,CNC钻床在提高生产效率、降低运营成本和实现柔性制造等方面正发挥着越来越重要的作用。

数控技术的发展数控机床最早产生于美国,是军备竞赛的产物.是为解决航空与航天技术方面的大型和复杂零件的单件、小批量生产而发展起来的。

1952年美国PAR-SONS公司与麻省理工学院(MIT)合作试制了世界上第一台三坐标数控立式铣床。

此后数控系统经历了两个阶段和六代产品的发展。

这六代是指电子管数控系统、晶体管数控系统、集成电路数控系统、型计算机数控系统、微处理器数控系统和基于工业PC机的通用CNC系统。

前三代为第一阶段,数控系统主要是由硬件联结构成,称为硬件数控;后三代称为计算机数控,称为CNC系统,其功能主要由软件完成,又称为软件数控。

我国于1958年由清华大学和北京机床研究所研制了第一台电子管控制的数控机床,同样经历了六代发展历史。

在由20世纪50年代初到70年代末近30年当中,数控机床尽管经历了五代历史,但由于其价格昂贵、加工费用高、故障率高、应用技术复杂和各项配套措施尚在发展中等等,其实际应用的普及率并不高。

近20年来,随着微电子技术及相关技术的发展,特别是微处理器技术的应用,使数控机床的性能价格比有了极大的提高,实际应用普及率越来越高,使得数控机床已成为现代机械制造技术的基础。

随着科学技术的发展,世界先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控技术提出了更高的要求。

数控系统的主要发展目标为:进一步降低价格,增加可黑性,拓宽功能,提高操作宜人性,提高集成性,提高系统柔性和开放性。

出了数控系统的主要发展趋势。

(1)数控系统新一代数控系统应是开放式的数控系统,要求应用标准组件(如PC卡、标准元器件、标准驱动系统和数据库等),应用开放的模块化结构来构成系统的硬、软件使系统便于组合、扩展和升级,并且应使系统硬件和软件相分离,使系统能提{柔性的、易适应的控制功能.并易为用户所掌握。

根据这种要求,目前趋向于采用基于PC机的硬件构成形式通过这种形式使应用PC软件(如MSWin-dows),PC工具和PC硬件成为可能,以便于提高功能、降低价格。

数控系统的国内外发展及应用现状数控系统是自动化技术和数字控制技术相结合的产物,是一种以数字信号为基础的自动控制系统。

它广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子制造等领域。

本文将从国内外发展和应用现状两个方面来探讨数控系统的发展情况。

首先,国外发展。

数控系统最初在二战期间由美国等西方国家开始研发,用于航空制造,进一步推动了航空技术的进步。

随后,数控技术逐渐应用于其他工业领域,如汽车制造、电子制造等。

美国、日本和德国等发达国家在数控系统的研发和应用方面保持着领先地位。

特别是日本,其在数控技术方面投入巨大,使得其机械制造业获得了全球领先地位。

例如,日本的数控车床、加工中心等设备在全球市场占有很大份额。

而在中国,数控技术的发展起步较晚。

上世纪50年代末,我国开始引进一些数控设备,并在1965年建立了第一个数控机床生产厂。

从那时起,我国开始了数控技术的研发与推广,在国内一些关键领域形成了自主的数控技术体系。

近年来,中国在数控系统的研发和应用方面取得了巨大的进步,国内的数控设备制造技术水平逐步提高,一些大型企业在技术上具备了与国外企业竞争的能力。

目前,我国的数控设备已广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造等领域。

在应用现状方面,数控系统在各个国家和地区都得到了广泛应用。

数控设备改变了传统的手工操作模式,提高了生产效率和产品质量。

它不仅可以提供高度精确和稳定的加工能力,还能够实现复杂零件的自动化生产。

此外,随着智能制造和工业4.0的发展,数控系统将更加智能化和自动化,为工业生产带来更多的便利和效益。

总之,数控系统是现代制造业的重要技术之一,其在国内外的发展和应用呈现出不同的特点。

国外发达国家在数控技术方面具有明显的优势,而中国在近年来的快速发展使得其在数控技术领域逐步迎头赶上。

随着技术的进步和应用的推广,数控系统在工业生产中的地位将愈加重要。

数控机床的历史、现状与展望数控机床是数字控制机床(Computer numerical control machine tools)的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。

该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作。

过去的数控机床经历了一个由单一向多元转换的一个过程,数控机床的快速发展是整个世界经济、科技发展的重要体现。

数控机床在现代工业中占据着不可替代的位置,与我们生活的各个方面都有直接或间接的关系。

未来数控机床将会有一个前所未有的发展,世界上主要工业发达国家都十分重视数控加工技术的研究和发展.二、数控机床的历史1、第一台数控机床的诞生。

1948年,美国帕森斯公司接受美国空军委托,研制飞机螺旋桨叶片轮廓样板的加工设备。

由于样板形状复杂多样,精度要求高,一般加工设备难以适应,于是提出计算机控制机床的设想。

1949年,该公司在美国麻省理工学院伺服机构研究室的协助下,开始数控机床研究,并于1952年试制成功第一台由大型立式仿形铣床改装而成的三坐标数控铣床,不久即开始正式生产。

2、早期的发展历史。

1965年,出现了第三代的集成电路数控装置,不仅体积小,功率消耗少,且可靠性提高,价格进一步下降,促进了数控机床品种和产量的发展。

60年代末,先后出现了由一台计算机直接控制多台机床的直接数控系统(简称DNC),又称群控系统;采用小型计算机控制的计算机数控系统(简称CNC),使数控装置进入了以小型计算机化为特征的第四代。

1974年,研制成功使用微处理器和半导体存贮器的微型计算机数控装置(简称MNC),这是第五代数控系统。

第五代与第三代相比,数控装置的功能扩大了一倍,而体积则缩小为原来的1/20,价格降低了3/4,可靠性也得到极大的提高。

80年代初,随着计算机软、硬件技术的发展,出现了能进行人机对话式自动编制程序的数控装置;数控装置愈趋小型化,可以直接安装在机床上;数控机床的自动化程度进一步提高,具有自动监控刀具破损和自动检测工件等功能。

数控机床的发展历史嘿呀,咱今天就来唠唠数控机床的发展历史,这可真是一段精彩又漫长的历程呢!要说数控机床的诞生,那得回到 20 世纪 50 年代。

那时候,美国有个叫约翰·帕森斯的人,那可是个厉害的角色。

他在自己的工厂里琢磨怎么能更精确地加工飞机螺旋桨叶片轮廓样板。

这叶片形状复杂得很,精度要求又高,普通加工设备根本搞不定。

于是,他就想到用计算机来控制机床。

在美国麻省理工学院伺服研究室的帮忙下,1952 年,第一台数控机床就这么诞生啦!这可是个了不起的突破,就像在机械制造领域放了一颗大炸弹,开启了数控加工的新时代。

一开始的数控机床,体型可大了,就像个大怪兽似的。

毕竟是从大型立式仿行钳床改装而成的嘛。

但是它能做的事情可不少,能按照设定好的程序,精确地加工出零件,这在以前可是不敢想的。

那时候的人看到这玩意儿,眼睛都瞪得大大的,心想:“哇塞,这也太神奇了吧!”后来,数控机床在美国就慢慢发展起来了。

到了 1958 年,美国又弄出了加工中心,这可不得了啦,加工零件的效率那是蹭蹭往上涨。

70 年代初呢,又有了 FMS(柔性制造系统),这系统就像是给数控机床加了一双翅膀,让生产变得更加灵活。

80 年代还出现了开放式数控系统,数控机床变得越来越智能。

再看看德国,德国本来机械方面就厉害得很,搞数控机床对他们来说就是把机械和电子结合起来。

他们的人素质高,又肯钻研,机床技术一下子就超过了法国和英国,后来还赶上了美国。

德国的数控机床那质量,杠杠的,精度高、性能好,在世界上也是响当当的。

日本也不甘示弱,政府对机床工业特别重视。

他们先模仿,然后再创新,先生产量大的中档数控机床,大量出口,占了好大一片市场。

后来又不断发展各种档次的数控系统,到现在,日本的数控机床产量和出口量那都是名列前茅的。

咱中国也不落后,数控技术的发展起步于 20 世纪 50 年代。

一开始虽然经历了一些波折,但后来通过引进技术、合作生产,数控机床也开始正式生产和使用啦。

关于各个国家的数控机床的发展历史

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

关于各个国家的数控机床的发展历史数控机床是由美国发明家约翰·帕森斯上个世纪发明的。

随着电子信息技术的发展,世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代,其中数控机床就是代表产品之一。

数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础。

它为国民经济各个部门提供装备和手段,具有无限放大的经济与社会效应。

欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程,而中国从20世纪80年代开始起步,仍处于发展阶段。

美国发展

美国政府重视机床工业,美国国防部等部门因其军事方面的需求而不断提出机床的发展方向、科研任务,并且提供充足的经费,且网罗世界人才,特别讲究"效率"和"创新",注重基础科研。

因而在机床技术上不断创新,如1952年研制出世界第一台数控机床、1958年创制出加工中心、70年代初研制成FMS、1987年首创开放式数控系统等。

由于美国首先结合汽车、轴承生产需求,充分发展了大量大批生产自动化所需的自动线,而且电子、计算机技术在世界上领先,因此其数控机床的主机设计、制造及数控系统基础扎实,且一贯重视科研和创新,故其高性能数控机床技术在世界也一直领先。

当今美国生产宇航等使用的高性能数控机床,其存在的教训是,偏重于基础科研,忽视应用技术,且在上世纪80代政府一度放松了引导,致使数控机床产量增加缓慢,于1982年被后进的日本超过,并大量进口。

从90年代起,纠正过去偏向,数控机床技术上转向实用,产量又逐渐上升。

德国发展

德国政府一贯重视机床工业的重要战略地位,在多方面大力扶植。

于1956年研制出第一台数控机床后,德国特别注重科学试验,理论与实际相结合,基础科研与应用技术科研并重。

企业与大学科研部门紧密合作,对数控机床的共性和特性问题进行深入的研究,在质量上精益求精。

德国的数控机床质量及性能良好、先进实用、货真价实,出口遍及世界。

尤其是大型、重型、精密数控机床。

德国特别重视数控机床主机及配套件之先进实用,其机、电、液、气、光、刀具、测量、数控系统、各种功能部件,在质量、性能上居世界前列。

日本发展

日本政府对机床工业之发展异常重视,通过规划、法规(如"机振法"、"机电法"、"机信法"等)引导发展。

在重视人才及机床元部件配套上学习德国,在质量管理及数控机床技术上学习美国,甚至青出于蓝而胜于蓝。

自1958年研制出第一台数控机床后,1978年产量超过美国,至今产量、出口量一直居世界首位。

战略上先仿后创,先生产量大而广的中档数控机床,大量出口,占去世界广大市场。

在上世纪80年开始进一步加强科研,向高性能数控机床发展。

中国发展

作为现代工业基石的机床产业,是工业经济发展过程中无论如何都不能绕过一个关键性问题,中国机床产业由于先天不足,一直在中高端机床项目发展上落于国外主流水准,正处于一个追赶的过程当中。

中国数控机床仍然较为落后。

中国数控机床市场巨大,与国外产品相比,中国的差距主要是机床的高速高效化和精密化上,中国正处于工业化中期,即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变,从脱贫向致富转变,煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲,构成了对机床市场尤其是数控机床的巨大需求。

中国机床行业加速转型面临四大制约因素。

中国的数控机床技术现在目前最多只能做到五轴联动,并且据有关人士说这个五轴还是作秀成份居多,五轴以上几乎就是全部进口,并且在多点联动的技术上也和国外技术水准存在非常大的差距。

国内市场国际化竞争加剧:由于中低档数控机床市场萎缩和生产能力过剩,加之国外产品低价涌入,市场竞争将进一步加剧。

而高档产品由于长期以来一直依赖进口,国内产品更加面临着国际化竞争的严峻挑战。

以技术领先的策略正在向以客户为中心的策略转变:经济危机往往会催生大规模的产业升级和企业转型,机床工具行业实现制造业服务化,核心在于要以客户为中心,积极提供客户需要的个性化服务。

因此,从简单的卖产品转向提供整体解决方案、从以技术为中心向以客户为中心转变成为当今的趋势。

中国的产品与中国市场需求反差较大,产品结构亟待快速调整:中国机床行业虽然保持多年持续快速发展,但是产业和产品结构不合理的现象依然存在,整个行业大而不强,高档产品还大量依赖进口。

国产机床的国内市场占有率虽然已经有一定的提高,但是高档数控机床、核心功能部件在国内市场占有率还很低,全行业替代进口的潜力非常巨大。

企业技术创新模式有待完善:由于中国机床企业的地位、工业化水平和品牌影响力在逐步提升,要成为工业强国,其技术的获得再也不能依赖别人。

过去,中国走了一条从模仿到引进的道路,从现在开始必须走自主创新的道路。

企业技术遇到新的封锁,建立自主、新型、战略性的产学研创新模式是支撑产品结构调整技术来源的惟一途径。

中国数控机床行业将延续结构调整的势头,不断以新产品、新亮点占领更大市场。

数控切割机床按切割方式可分为火焰切割和等离子切割两大类。

随着下游行业需求的不断提高,对数控机床配件提出了更大的需求和更高的要求。

东北地区发展不快,其他地方的发展也比较缓慢。

三是调结构促转型取得成效。

专家认为面对金融危机,广大企业应不断调整结构、提高质量、增加品种及推动产业升级,再加上企业加强管理,降低费用,所以企业效益明显好转。

数控切割机床装饰性发展趋势可见一斑,数控切割机床更多的是强调在机械性能、操作简便、价格经济、加工精度稳定等方面。

在金属材料加工日益要求普及和批量化的今天,数控切割机床除了要满足上述功能性外,还要具有多切割方式的适用性。

国内数控机床企业为了提高自身实力,更快地拓展国际市场,将采取多种手段加快和国外企业的融合以提高产品质量、提高竞争力。

在继续开拓美国、日本等国家市场的同时,在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲等也全面开花。

据了解,当前金属切割数控机床行业运行具有以下几个特点:一是外销企业困难较大。

从规模以上企业来看,以内销为主的品牌企业发展势头较好。

没有品牌的中小企业发展比较困难。

二是各地区发展不够均衡,浙江、山东、河北、北京以及四川发展比较快,广东的民营企业发展也较快。

数控切割机床行业多数企业都是依靠降低产品售价来获得市场,造成的后果是产品价格低、附加值低、利润低,企业没有足够的资金持续发展。

随着产业的发展和竞争的升级,提高产品技术含量,拥有自主的专利、设计,注重品牌的打造和营销才是企业长期发展的最佳选择。

中国机床行业在过去几年实现了持续超高速的发展,一直到2011年上半年,需求仍很旺盛,但是从下半年开始,需求增势明显趋缓,新增订单剧烈下滑,经济效益状况逐渐趋于严峻,利润率持续下降。

在"十二五"期间,国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策,随着科技进步、产品升级以及国家重点工程、地方投资项目的不断推进,国民经济各行业对机床工具产品的需

求水平将进一步提高,国防现代化对高水平机床的需求将更为迫切,市场需求将向更高层次发展,新一轮的市场竞争也将更加激烈。

由于行业景气度低迷,下游制造型企业对机床需求下降,所以我国机床行业一直处于低迷状态,升级转型成为行业近几年的关键词,经济型数控机床则成为振兴装备制造业的重点之一。

我国的铸造机床产业取得了一定的成绩,但是其发展仍然面临着许多制约性问题,技术创新一直是国内铸造机床行业的硬伤。

与国外的铸造机床产业相比,我国的铸造机床产业在制造工艺水平上明显落后,这使得其在核心运行部件的技术水平和运行速度、产品精度保持性以及机床的可靠性上有着明显的不足。

我国铸造机床企业缺乏自主创新和基础理论研究的意识与能力,这就制约了我国铸造机床技术的发展,要改变这种现状,就要深入研究用户行业产品工艺的特点和要求,结合工艺特点开发出高水平加工设备,同时,还要注重基础理论工作的研究,这样才能让我国铸造机床产业在不久的将来有更好的发展。

国家出台的一系列政策,大力建设新兴企业,高新技术企业,抓住了这一时机,企业内部出台了"调整与振兴"、"自主创新"等一系列政策,升级企业机床技术,严格保证产品质量,为加快铸造机床行业的发展提供了良好的环境跟市场。

机床工具行业作为国家基础性和战略性产业,在"十二五"规划中,已明确将自主创新战略作为最主要的一个组成部分,着重强调了要以技术创新工程来支撑和引领行业发展。

我国机床工具行业的发展必须立足于自主创新,通过自主研发原始创新、引进技术消化吸收再创新、集成现有技术创新等方式,实现关键技术突破和产业升级。

构建和完善以企业为主体、以市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系;坚持加大研发费用投入;加强关键技术、共性技术的研究,力争在基础和共性技术攻关上有所突破,提高产品开发技术水平。