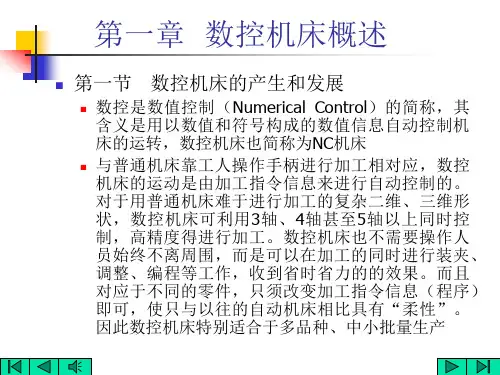

数控机床的产生与发展过程

- 格式:doc

- 大小:51.50 KB

- 文档页数:8

1、1948年美国空军部门为制造飞机杂零件,研究四年,於1952年试制出世界第一台数控铣床,立即生产100台交付军工使用。

在成果上显示了它是社会需求、科技水平、人员素质三者的结晶;在技术上则显示出机电一体化机床在控制方面的巨大创新。

数控机床种类繁多,一般将数控机床分为16大类:数控车床(含有铣削功能的车削中心)数控铣床(含铣削中心)数控铿床以铣程削为主的加工中心.数控磨床(含磨削中心)数控钻床(含钻削中心)数控拉床数控刨床数控切断机床数控齿轮加工机床数控激光加工机床数控电火花线切割机床数控电火花成型机床(含电加工中心) 数控板村成型加工机床数控管料成型加工机床其他数控机床2.数控机床的发展趋势2.1 高速化随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。

(1)主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min;(2)进给率:在分辨率为0.01μm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型面的精确加工;(3)运算速度:微处理器的迅速发展为数控系统向高速、高精度方向发展提供了保障,开发出CPU已发展到32位以及64位的数控系统,频率提高到几百兆赫、上千兆赫。

由于运算速度的极大提高,使得当分辨率为0.1μm、0.01μm时仍能获得高达24~240m/min的进给速度;(4)换刀速度:目前国外先进加工中心的刀具交换时间普遍已在1s左右,高的已达0.5s。

德国Chiron公司将刀库设计成篮子样式,以主轴为轴心,刀具在圆周布置,其刀到刀的换刀时间仅0.9s。

2.2 高精度化数控机床精度的要求现在已经不局限于静态的几何精度,机床的运动精度、热变形以及对振动的监测和补偿越来越获得重视。

(1)提高CNC系统控制精度:采用高速插补技术,以微小程序段实现连续进给,使CNC控制单位精细化,并采用高分辨率位置检测装置,提高位置检测精度(日本已开发装有106脉冲/转的内藏位置检测器的交流伺服电机,其位置检测精度可达到0.01μm/脉冲),位置伺服系统采用前馈控制与非线性控制等方法;(2)采用误差补偿技术:采用反向间隙补偿、丝杆螺距误差补偿和刀具误差补偿等技术,对设备的热变形误差和空间误差进行综合补偿。

数控机床的发展史第一代数控机床产生于1952年(电子管时代)美国麻省理工学院研制出一套试验性数字控制系统,并把它装在一台立式铣床上,成功地实现了同时控制三轴的运动。

这台数控机床被大家称为世界上第一台数控机床,但是这台机床毕竟是一台试验性的机床。

到了1954年11月,在帕尔森斯专利基础上,第一台工业用的数控机床由美国本迪克斯公司2.第二代数控机床产生于1959年(晶体管时代)电子行业研制出晶体管元器件,因而数控系统中广泛采用晶体管和印制电路板,使数控机床跨入了第二代。

同年3月,由美国克耐·杜列克公司(Keaney &Trecker Corp)发明了带有自动换刀装置的数控机床,称为“加工中心”。

现在加工中心已成为数控机床中一种非常重要的品种,在工业发达的国家中约占数控机床总量的l/4左右。

生产出来。

3. 第三代数控机床产生于1960年(集成电路时代)研制出了小规模集成电路。

由于它的体积小,功耗低,使数控系统的可靠性得以进一步提高,数控系统发展到第三代。

以上三代,都是采用专用控制的硬件逻辑数控系统(NC)。

4.第四代数控机床产生于1970年前后随着计算机技术的发展,小型计算机的价格急剧下降、小型计算机开始取代专用控制的硬件逻辑数控系统(NC),数控的许多功能由软件程序实现。

由计算机作控制单元的数控系统(CNC),称为第四代。

1970年,在美国芝加哥国际展览会上,首次展出了这种系统。

5.第五代数控机床产生于1974年美、日等国首先研制出以微处理器为核心的数控系统的数控机床。

30多年来,微处理机数控系统的数控机床得到飞速发展和广泛的应用,这就是第五代数控(MNC)。

后来,人们将MNC也统称为CNC。

柔性制造系统1967年,英国首先把几台数控机床联接成具有柔性的加工系统,这就是最初的FMS—Flexible Manufacturing System柔性制造系统。

之后,美、欧、日等国也相继进行了开发和应用。

数控机床发展历程及现状随着工业化进程的推进和自动化生产的需求,数控机床作为高技术装备之一,发挥着越来越重要的作用。

本文将从数控机床发展历程、数控机床种类、数控技术优越性、数控机床技术发展趋势等方面分析探讨数控机床的发展历程及现状。

一、数控机床发展历程数控机床的产生是由于要满足同一零件多品种、小批量生产的需要。

20世纪50年代初,美国、德国、日本等国家相继开始了数控机床的研制。

1952年,美国麻省理工学院研制出了第一个数控铣床。

之后,各国纷纷进入数控机床领域。

20世纪60年代初,世界数控机床生产量已经达到3.3万台,而且呈逐年增长的趋势。

20世纪70年代,我国开展了数控机床的研制工作,形成了以中车、华中机床等为代表的数控机床生产单位。

二、数控机床种类数控机床分为车床、钻床、铣床、镗床、磨床、齿轮加工床等几种主要类型。

每种数控机床都有其特定的用途和特点。

例如,车床是在铁件、铜件、橡胶件等工件表面上切削出各种形状的机器,其特点是在一次装夹下,可完成多道工序的加工。

而铣床则可在工件表面切削出平面、曲面、齿轮等复杂形状,具有高速、高精度、高效率的特点。

三、数控技术优越性与传统机床相比较,数控技术优越性主要表现在以下几个方面:1. 精度高:数控机床精度高,加工精度可达μm级,而传统机床的加工精度普遍在0.1mm以上。

2. 自动化程度高:数控机床可以实现自动加工,只需设置好加工程序,即可完成多种复杂零部件的加工。

3. 生产效率高:数控机床可以按照相应工艺进行自动连续加工,提高了生产效率,节约了生产成本。

4. 高重复性:由于数控机床是按照相应程序操作,所以在生产过程中具有高重复性,有利于保证零件的一致性和稳定性。

四、数控机床技术发展趋势随着科技的不断进步和制造业的不断升级,数控机床技术发展也面临着新的机遇和挑战。

未来,数控机床技术发展趋势主要表现在以下几个方面:1. 智能化:数控机床将越来越发展成为智能化的机床,通过感知技术、控制技术和数据处理技术的应用,实现与人类的交互和协同。

数控系统发展简史及趋势数控系统是指利用计算机和数字化控制技术来实现机床自动化加工的一种控制方式。

自数控系统问世以来,它对传统机床行业的发展产生了深刻影响,也为制造业的发展提供了可靠保障。

本文将从数控系统的起源、发展历程、技术进步和未来趋势等方面进行阐述。

一、数控系统的起源1952年,美国MIT(麻省理工学院)的工程师JohnT.Parsons发明了一种数控机床,这个发明被视为数控技术的开端。

随着计算机技术的发展,数控系统的应用范围和功能不断提升。

20世纪70年代中期,计算机在工业企业中的广泛应用,为数控系统的大规模应用和普及奠定了基础。

二、数控系统的发展历程1、数控技术从单轴到多轴数控技术最初只能控制机床的一条轴线,即只能实现二维切削。

随着技术的不断发展,数控机床可以控制多轴,实现更加复杂的三维切削。

2、数控技术从线性插补到圆弧插补线性插补只能做直线运动,无法实现曲线运动。

圆弧插补技术的引入,实现了机床刀具在曲线轨迹上的运动,使机床切削更加精确。

3、数控技术从手动编程到自动编程最初的数控机床是由计算机控制的,由于计算机的高昂成本,编程需要手工完成。

手工编程容易出错且速度较慢。

自动编程技术的问世,极大地提高了编程效率和准确性。

4、数控技术从毛坯到定位最初的数控机床需要通过感应头或机械手动装夹工件。

现在的数控机床一般都配备有自动定位系统,可直接从机器库中提取工件,省去了人工操作。

5、数控技术从加工到修磨最初的数控技术只能加工,无法进行修磨等后续工序。

现在的数控机床可以实现自动修磨等后续工序,使加工效率和精度得到了进一步提高。

三、数控系统技术进步1、高速化高速化是当前数控技术研究的热点之一。

数控机床高速化可以使加工效率更高,缩短加工时间,提高机床使用寿命。

2、智能化智能化是指数控机床的自动控制功能更完善化,机床能够自主判断工件状态,并调整加工参数,以最大限度地提高加工质量和效率。

3、柔性化柔性化是指数控机床的生产能力更加具有弹性,能满足多品种、小批量的生产需求,提高企业应对市场的能力。

数控机床的产生与发展过程数控机床是一种可以通过计算机程序来控制加工工具进行加工的机床。

它的出现是近现代制造业技术进步的结果,也是市场需求和科学技术发展的必然产物。

数控机床的产生可以追溯到20世纪50年代初期,当时美国军方需要开发出一种可以高效、精准地制造枪管的机床。

由于其需要的枪管结构和精度要求非常高,传统机床无法满足要求。

于是,美国北美航空公司(North American Aviation)开始研究利用电子自动化技术来开发数控机床。

1952年,北美航空公司成功研制出一台数控车床,随后1954年研制出了一台数控铣床,这标志着数控机床的诞生。

之后,数控机床开始在军事领域得到广泛应用,大大提高了武器装备的制造能力和精度。

随着计算机技术的逐渐普及和发展,数控机床也得到了迅速的发展,在民用领域得到了广泛的应用。

1960年,美国麦克米兰公司引进了一台大型数控切削车床,并在航空、汽车、机床等工业中得到广泛应用。

1965年,在苏联举行的第二届世界机床展览会上,中国展示了第一台数控机床,标志着中国数控机床的发展起步。

到了20世纪70年代,数控机床的产业化进程逐渐加快。

欧美日等发达国家纷纷推出相关政策,加大对数控技术的投资和研究。

同时,机床制造企业也开始纷纷涉足数控机床制造领域,并建立了各种数控加工中心和加工装备。

数控机床开始拓展应用领域,不仅仅用于金属加工,还用于玻璃、陶瓷、木材等多种材料的加工,这大大提高了工业化生产的效率和质量。

进入21世纪,数控机床的发展在技术和应用领域都得到了新的进展。

随着信息技术和先进制造技术的不断融合,数控机床的智能化水平大大提高,加工能力、加工速度等方面也得到了大幅提升。

同时,数控技术在汽车、航空航天、电子、医疗等行业中得到更广泛的应用,对工业生产中的各个环节起到了重要的推动作用。

总之,数控机床的产生和发展是多样因素相互作用的结果,它推动了现代制造业的快速发展和升级换代,不断地推着人类社会向更加先进的生产方式迈进。

第1章数控机床概述1.1 数控机床的发展历程1.1.1 数控机床的产生随着生产和科学技术的不断发展,机械产品的结构日趋复杂,对各种产品的性能、质量、生产率和成本的要求也越来越高。

因此,对机械产品生产设备——机床,也相应地提出了高效率、高精度和高自动化的要求。

据统计,单件、小批量零件的生产占整体机械加工零件的80%左右,相应地,生产设备还要适合产品更新换代快、品种多、质量和生产率高、成本低的要求。

由于一般采用的通用机床自动化程度不高,基本上是人工操作,难以提高生产效率和保证产品质量。

特别是一些由曲线、曲面组成的复杂零件,只能借助划线和样板用手工操作的方法来加工,或者利用靠模和仿型机床来加工,其加工精度和生产效率都受到了很大的限制。

为了解决这些难题,一种灵活、通用、高精度、高效率的自动化生产设备——数控机床就产生了。

最早的利用数字控制技术控制机床进行机械加工的想法,是为了解决复杂型面零件加工,实现其过程的自动化而产生的。

在20世纪40年代,汽车、飞机和导弹制造工业发展迅速,原来的加工设备已无法承担复杂型面零件的加工。

1984年,美国密歇根州(State of Michigan)的帕森斯(Parsons)公司在制造飞机框架及直升机叶片轮廓时,首先提出了采用电子计算机控制机床来加工样板曲线的设想,并利用计算机对叶片轮廓的加工路径进行了数据处理,提高了加工精度。

1952年,帕森斯公司与麻省理工学院(MIT)伺服机构研究所合作进行研制工作,成功试制了第一台三坐标立式数控铣床。

经过三年的改进,数控机床于1955年进入实用化阶段,在复杂曲面的加工方面起到了重要的作用。

1.1.2 数控机床的发展历程自第一台数控机床的诞生的半个多世纪以来,伴随着数控元器件的发展和计算机技术的不断进步,数控机床总共经历了六代的发展。

1952年,美国麻省理工学院研制出的三坐标联动、利用脉冲乘法器原理的试验性数字控制系统是数控机床最早的一代产品。

数控技术的发展数控机床最早产生于美国,是军备竞赛的产物.是为解决航空与航天技术方面的大型和复杂零件的单件、小批量生产而发展起来的。

1952年美国PAR-SONS公司与麻省理工学院(MIT)合作试制了世界上第一台三坐标数控立式铣床。

此后数控系统经历了两个阶段和六代产品的发展。

这六代是指电子管数控系统、晶体管数控系统、集成电路数控系统、型计算机数控系统、微处理器数控系统和基于工业PC机的通用CNC系统。

前三代为第一阶段,数控系统主要是由硬件联结构成,称为硬件数控;后三代称为计算机数控,称为CNC系统,其功能主要由软件完成,又称为软件数控。

我国于1958年由清华大学和北京机床研究所研制了第一台电子管控制的数控机床,同样经历了六代发展历史。

在由20世纪50年代初到70年代末近30年当中,数控机床尽管经历了五代历史,但由于其价格昂贵、加工费用高、故障率高、应用技术复杂和各项配套措施尚在发展中等等,其实际应用的普及率并不高。

近20年来,随着微电子技术及相关技术的发展,特别是微处理器技术的应用,使数控机床的性能价格比有了极大的提高,实际应用普及率越来越高,使得数控机床已成为现代机械制造技术的基础。

随着科学技术的发展,世界先进制造技术的兴起和不断成熟,对数控技术提出了更高的要求。

数控系统的主要发展目标为:进一步降低价格,增加可黑性,拓宽功能,提高操作宜人性,提高集成性,提高系统柔性和开放性。

出了数控系统的主要发展趋势。

(1)数控系统新一代数控系统应是开放式的数控系统,要求应用标准组件(如PC卡、标准元器件、标准驱动系统和数据库等),应用开放的模块化结构来构成系统的硬、软件使系统便于组合、扩展和升级,并且应使系统硬件和软件相分离,使系统能提{柔性的、易适应的控制功能.并易为用户所掌握。

根据这种要求,目前趋向于采用基于PC机的硬件构成形式通过这种形式使应用PC软件(如MSWin-dows),PC工具和PC硬件成为可能,以便于提高功能、降低价格。

数控机床的产生与发展过程第一章数控机床概述数控技术是综合应用运算机、自动操纵、自动检测及周密机械等高新技术的产物,它已开始在各个领域普及,同时它所带来的庞大效益已引起了世界各国科技与工业届的普遍重视。

20世纪40年代以来,汽车、飞机和导弹制造工业进展迅速,原先的加工设备已无法承担加工航空工业需要的复杂型面零件。

数控技术是为了解决复杂型面零件加工的自动化而产生的。

1948年,美国帕森斯〔Parsons〕公司在研制加工直升机叶片轮廓检验用样板的机床时,第一提出了应用电子运算机操纵机床加工样板曲线的设想。

后来与美国空军签订合同,帕森斯〔Parsons〕公司与麻省理工学院〔MIT〕伺服机构研究所合作进行研制成功。

1952年试制成功第一台三坐标立式数控铣床。

后来,又通过改进并开展自动编程技术的研究,于1955年进入实验时期,这对加工复杂曲面和促进美国飞机制造业的进展起了重要作用。

1958年我国开始研制数控机床,1975年研制出第一台加工中心。

目前,在数控技术领域,我国同先进国家之间还存在不小的差距,但这种差距正在缩小。

数控技术的应用也从机床操纵拓展到其他操纵设备,如数控电火花线切割机床、数控测量机和工业机器人等。

1.1数控机床的产生与进展科学技术和社会生产的不断进展,对机械产品的性能、质量、生产率和成本提出了越来越高的要求。

机械加工工艺过程自动化是实现上述要求的重要技术措施之一。

单件、小批生产占机械加工的80%左右,一种适合于产品更新换代快、品种多、质量和生产率高、成本低的自动化生产设备的应用已迫在眉睫。

而数控机床那么能适应这种要求,满足目前生产需求。

1.1.1数控机床的产生与进展过程1946年产生了世界上第一台电子运算机,它为人类进入信息社会奠定了基础。

1952年,运算机技术应用到机床上,在美国产生了第一台数控机床。

从此,传统机床产生了质的变化。

近半个世纪以来,数控机床经历了两大时期和六代的进展。

1.数控〔NC〕时期〔1952年-1970年〕早期运算机的运算速度底,这对当时的科学运算和数据处理阻碍还不大,但不能适应机床的实施操纵要求.人们不得不采纳数字逻辑电路制成一台机床专用运算机作为数控系统,这被称为硬件连接数控(HARD-WIRED NC),简称为数控(NC) 。

第一章数控机床概述第一节数控机床简介一、数控机床的产生1、产生的原因a、机床向自动化、专门化的方向发展,但是生产品种有限、样机的生产仍在用手工或普通机床上制造、特别是一些由曲线、曲面组成的复杂零件,仍只能借助划线和样板用手工方法来加工。

b、航空、航天技术发展、精度要求高,难加工材料(如合金),形状复杂。

2、数控机床的出现:从1949年开始研究,到1952年开发的数控铣床(MIT直线插补)。

3、结论、数控的出现:主要是为了解决那些批量不大,精度要求高,形状复杂的零件自动化生产而产生的。

二、数控机床的特点1、特点:适应性强、加工精度高、加工生产率高、良好的经济效益。

2、适用范围a、用通用机床加工时,要求设计制造复杂的专用夹具或需很长调整时间的零件。

b、小批量生产(100件以下)的零件。

c、轮廓形状复杂,加工精度要求高或必须用数字方法决定的复杂曲线、曲面零件。

d、要求精密复制的零件。

e、预备多次改型设计的零件。

f、铝、镗、铰、锟、攻丝及铣削工序联合进行的零件,如箱体零件。

g、价值高的零件,如飞机大梁等零件。

第二节数控机床的控制原理和组成一、数控机床的控制原理1、数控:它是一种系统,它能译解一套以某种符号形式预先记录的指令,使所控制的机床执行这些指令,然后监控执行的结果,以保持要求的精度和功能。

2、数控机床:(把机床的各种操作,操作要求和控制的尺寸都用数字的形式表示出来,把这些数字通过信息载体,通过计算机的运算,发出各种指令)用数字信息进行控制的机床。

二、数控机床的组成1、输入:数控程序是数控机床自动加工零件的工作指令。

2、数控装置:硬件:数控装置软件:数控装置系统软件:包括管理软件和控制软件所组成,管理软件系指零件加工程序的输入、输出、系统的显示功能和诊断,控制软件则包括译码处理、刀具补偿、插补运算、位置控制和速度控制。

3、伺服驱动系统:包括伺服控制线路、功率放大线路和伺服电机等执行装置,它接收计算机数控装置发来的各种动作命令,驱动受控设备运动。

第一章数控机床概述

数控技术是综合应用计算机、自动控制、自动检测及精密机械等高新技术的产物,它已开始在各个领域普及,并且它所带来的巨大效益已引起了世界各国科技与工业届的普遍重视。

20世纪40年代以来,汽车、飞机和导弹制造工业发展迅速,原来的加工设备已无法承担加工航空工业需要的复杂型面零件。

数控技术是为了解决复杂型面零件加工的自动化而产生的。

1948年,美国帕森斯(Parsons)公司在研制加工直升机叶片轮廓检验用样板的机床时,首先提出了应用电子计算机控制机床加工样板曲线的设想。

后来与美国空军签订合同,帕森斯(Parsons)公司与麻省理工学院(MIT)伺服机构研究所合作进行研制成功。

1952年试制成功第一台三坐标立式数控铣床。

后来,又经过改进并开展自动编程技术的研究,于1955年进入实验阶段,这对加工复杂曲面和促进美国飞机制造业的发展起了重要作用。

1958年我国开始研制数控机床,1975年研制出第一台加工中心。

目前,在数控技术领域,我国同先进国家之间还存在不小的差距,但这种差距正在缩小。

数控技术的应用也从机床控制拓展到其他控制设备,如数控电火花线切割机床、数控测量机和工业机器人等。

1.1数控机床的产生与发展

科学技术和社会生产的不断发展,对机械产品的性能、质量、生产率和成本提出了越来越高的要求。

机械加工工艺过程自动化是实现上述要求的重要技术措施之一。

单件、小批生产占机械加工的80%左右,一种适合于产品更新换代快、品种多、质量和生产率高、成本低的自动化生产设备的应用已迫在眉睫。

而数控机床则能适应这种要求,满足目前生产需求。

1.1.1数控机床的产生与发展过程

1946年诞生了世界上第一台电子计算机,它为人类进入信息社会奠定了基础。

1952年,计算机技术应用到机床上,在美国诞生了第一台数控机床。

从此,传统机床产生了质的变化。

近半个世纪以来,数控机床经历了两大阶段和六代的发展。

1.数控(NC)阶段(1952年-1970年)

早期计算机的运算速度底,这对当时的科学计算和数据处理影响还不大,但不能适应机床的实施控制要求.人们不得不采用数字逻辑电路制成一台机床专用计算机作为数控系统,这被称为硬件连接数控(HARD-WIREDNC),简称为数控(NC) 。

随着元器件的发展,这个阶段经历了三代,即1952年的第一代——电子管数控机床;1959年的第二代——晶体管数控机床;1965年的第三代——集成电路数控机床。

2.计算机数控(CNC)阶段(1970年-现在)

直到1970年,通用小型计算机业出现并成批生产,其运算速度比20世纪

五六十年代有了大幅度的提高,这比逻辑电路专用计算机成本低,可靠性高。

于是将它移植过来作为数控系统的核心部件,从此进入了计算机数控(CNC)阶段。

1971年,美国Intel公司在世界上第一次将计算机的两个核心部件——运算器和控制器,采用大规模集成电路技术集成在一块芯片上,称之为微处理器(MICRO-PROCESSOR),又称中央处理单元(简称CPU)。

1974年,微处理器被应用于数控系统。

这是因为小型计算机功能强大,控制一台机床能力有多余,但不及采用微处理器经济合理,而且当时的小型计算机可靠性也不太理想。

虽然早期的微处理器速度和功能都还不够高,但可以通过多处理器结构来解决。

因为微处理器是通用计算机的核心部件,故称为计算机数控。

到了1990年,PC机(个人计算机,国内习惯称为微机)的性能已发展到很高的阶段,可满足作为数控系统核心部件的要求,而且PC机生产批量很大,价格便宜,可靠性高。

数控系统从此进入了基于PC的阶段。

总之,计算机数控阶段也经历了三代,即1970年的第四代——小型计算机数控机床;1974年的第五代——微型计算机数控系统;1990年的第六代——基于PC(国外称为PC—BASED)的数控机床。

1.1.2数控机床的发展趋势

随着现代制造技术向着高速、高效、高精度方向的发展,制造业发生了根本性的变化。

由于数控技术的广泛应用,普通机械被高效率、高精度的数控机械所代替,形成了巨大的生产力。

机械制造业是国民经济的基础产业,是支撑整个工业和国民经济发展的基石。

数控机床作为机械制造的基本装备,又是基础的基础。

数控机床是集现代先进制造技术、计算机技术、通讯技术、控制技术、液压气动技术、光电技术于一体,具有高效率、高精度、高自动化、高柔性的特点,是典型的数字化控制技术与精密制造技术有机结合的机电一体化产品。

目前,国内外数控机床产品技术发展方向主要体现在高速、复合、精密、智能、环保等方面。

1.高速

高速切削加工不仅可以提高生产效率,而且可以改善加工质量,所以自20世纪90年代初以来,便成为机床技术重要的发展方向。

各国相继推出了许多主轴转速10000r/min至60000r/min以上的加工中心和数控铣床。

高速切削加工正与硬切削加工、干切削和准干切削加工以及超精密切削加工相结合;从铣削向车、钻、镗等其它工艺扩展,向较大切削负荷方向发展。

高速加工对机床的要求是:主轴速度应能达到12000~40000r/min;进给速度应达到40~60m/min;快速移动速度应达到80m/min;高刚性的机械结构;高稳定、高刚度、冷却良好的高速主轴;精确的热补偿系统;高速处理能力的控制系统(具有NURBS插补功能和预处理能力的控制系统)。

在数控机床高速化上,国外直线电机驱动技术,应用于进给驱动系统已实现实用化、普及化;机床的主轴转速和切削进给速度普遍提高。

主轴转速一般都在10000 r/min以上,快移速度也因普遍采用直线电机而提高到100m/min以上。

瑞士的MIKRON公司生产的HSM立式加工中心,它在主轴转速在30000r/min、进给速度40m/min、加速度17m/s2的情况下,实现平稳运行;日本安。