中国通史《魏晋风度》解说词

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:6

魏晋风度一、魏晋风度1.魏晋风度:魏晋名士所具有的率直任诞、清俊通脱的行为风格。

饮酒、服药、清谈、纵情山水是魏晋名士崇尚的生活方式。

一部《世说新语》可以说是魏晋风度的集中记录。

2.玄学:魏晋时期出现的一种崇尚老庄的思潮,与世俗所谓玄学、玄虚实有不同。

玄出自《老子》:“玄之又玄,众妙之门”。

3.三玄:《老子》《庄子》《周易》。

4.玄宗:《老子》《庄子》。

二、正始文学1.正始:魏齐王曹芳年号。

代表人物:正始名士(何晏、王弼、夏侯玄)、竹林名士(竹林七贤)。

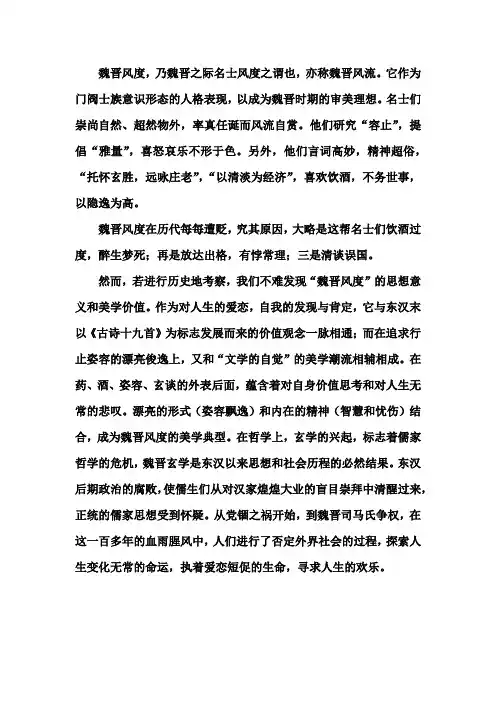

2.竹林七贤:嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎、阮咸。

3.嵇康:竹林七贤精神领袖。

(1)《释私论》:“越名教而任自然”“审贵贱而通物情”。

(2)《广陵散》:中国十大古曲之一,嵇康以善弹此曲著称,刑前仍从容不迫,索琴弹奏此曲,并慨然长叹:“《广陵散》于今绝矣!”。

4.阮籍:“正始之音”的代表。

王勃《滕王阁序》:“阮籍猖狂,岂效穷途之哭!”5.刘伶:“醉侯”,刘伶醉酒。

《酒德颂》。

(酒品牌“刘伶醉”)6.王戎:琅邪临沂(今山东临沂)人。

(1)刘义庆《世说新语·雅量》:王戎不取道旁李。

(2)刘义庆《世说新语·俭啬》:王戎卖李。

7.阮咸:阮籍之侄,与阮籍并称“大小阮”。

精通音律,善弹琵琶,时号“妙达八音”,有“神解”之誉。

乐器“阮咸”因阮咸擅长演奏而得名。

三、太康文学1.太康:晋武帝司马炎年号。

代表人物:三张二陆两潘一左。

2.三张二陆两潘一左:三张:张载、张协(张载之弟)、张亢(张载之弟);二陆:陆机、陆云(陆机之弟);两潘:潘岳、潘尼(潘岳之侄);一左:左思。

3.陆机:东吴陆逊之孙,太康之英。

(1)潘江陆海:形容人诗文才华横溢。

锺嵘《诗品》:“陆才如海,潘才如江”。

(陆:陆机。

潘:潘岳)王勃《滕王阁序》:“请洒潘江,各倾陆海云尔”。

(2)华亭鹤唳:表示对过去生活的留恋。

李白《行路难》诗之三:“华亭鹤唳讵可闻,上蔡苍鹰何足道?”(华亭鹤唳:陆机。

魏晋风度,乃魏晋之际名士风度之谓也,亦称魏晋风流。

它作为门阀士族意识形态的人格表现,以成为魏晋时期的审美理想。

名士们崇尚自然、超然物外,率真任诞而风流自赏。

他们研究“容止”,提倡“雅量”,喜怒哀乐不形于色。

另外,他们言词高妙,精神超俗,“托怀玄胜,远咏庄老”,“以清淡为经济”,喜欢饮酒,不务世事,以隐逸为高。

魏晋风度在历代每每遭贬,究其原因,大略是这帮名士们饮酒过度,醉生梦死;再是放达出格,有悖常理;三是清谈误国。

然而,若进行历史地考察,我们不难发现“魏晋风度”的思想意义和美学价值。

作为对人生的爱恋,自我的发现与肯定,它与东汉末以《古诗十九首》为标志发展而来的价值观念一脉相通;而在追求行止姿容的漂亮俊逸上,又和“文学的自觉”的美学潮流相辅相成。

在药、酒、姿容、玄谈的外表后面,蕴含着对自身价值思考和对人生无常的悲叹。

漂亮的形式(姿容飘逸)和内在的精神(智慧和忧伤)结合,成为魏晋风度的美学典型。

在哲学上,玄学的兴起,标志着儒家哲学的危机,魏晋玄学是东汉以来思想和社会历程的必然结果。

东汉后期政治的腐败,使儒生们从对汉家煌煌大业的盲目崇拜中清醒过来,正统的儒家思想受到怀疑。

从党锢之祸开始,到魏晋司马氏争权,在这一百多年的血雨腥风中,人们进行了否定外界社会的过程,探索人生变化无常的命运,执着爱恋短促的生命,寻求人生的欢乐。

魏晋风度,一般理解为当时的名士风度,实际上指的是在中国魏晋时代产生的一种人格精神与生活方式的统一体。

包括哲学思辨、人格境界、文学创作、审美追求等方面。

从时间上来说,指的是三国时的魏(公元220-265年)至两晋年代(公元265-420年),再到刘宋时代以士族名士为主体的生命体验,它以七林七贤中阮籍嵇康和晋宋时期诗人陶渊明为代表人物。

今天我们就来与大家一起讨论一下什么是魏晋风度,以及它的现代人生意义问题。

主要谈两个问题:一、魏晋风度的形成背景;二、魏晋风度的表现形式。

谈到魏晋风度,不能不与当时兴起的士族阶层相联系。

士族,或者叫做世族是东汉末年兴起的世家大族,他们垄断做官的权力,有着自己的政治特权与庄园经济,可以与皇权平分秋色,比如东晋时就有“王与马,共天下”之说。

在中国历史上,唯一可以与皇权分庭抗礼的,就是魏晋南北朝年代的士族阶层。

魏晋风度的名士大部分是世家大族的人物,比如王谢家族,他们既是政治与经济上的大族,也是文化的大族,谢氏是诗歌家族,王氏是书法大族。

所以魏晋风度既是名士的精神贵族的产物,也是凭借经济与政治上的特权而形成的。

东汉末年,社会陷入了空前的战乱之中,南北分裂,生灵涂炭,老庄人生无常,企求解脱的学说走进人们的心灵之中。

王瑶先生在《中古文学史论集》中曾指出,感叹人生无常是汉魏以来文学的主旋律。

这种时代情绪又因了当时文化的主体士族的崛起形成为特定的思想体系。

当时,对人生苦难的解脱,对逍遥境界的寻求,成了魏晋以来人生哲学的重大课题。

当时,围绕着这一主题,各种人生哲学纷纷出现。

比较有代表性的,有这么几种:一、以阮籍为代表的逍遥论。

二、以嵇康为代表的养生论。

三、以《列子·杨朱篇》为代表的纵欲论。

此外,还有何晏、王弼的无为论,向秀、郭象的安命论等等。

魏晋以后逐渐兴盛的佛教,则是从宗教麻痹的角度,来解释人生问题的。

这几种人生哲学虽然旨趣不同,角度各异,但都是探讨如何解脱苦难,实现人生价值的。

世说新语魏晋风度

魏晋风度是中国历史上最早的一种礼仪,影响着后世数千年。

古人称之为“九秩”,即

尊师重道,必诚守信,孝谨有礼,敬贤自牧,司职守度,礼仪相贵,佩羽整冠,宽仁大度,仁义不忘。

魏晋风度来源于先秦后汉神道与儒家思想,传承了古老传统,博古通今,时至今日仍具有

重要的礼仪和礼俗意义。

汉朝时,婉曲艺术大行其道,赋予了魏晋风度独特的美感。

晋书《晋书》记载,“将军称君,诸商嚭子,士犯不及,庠序斯知”,便是这种风度的写照。

魏晋风度可以让人得到心灵的安慰和精神的完善,也是培养孩子的礼仪美德的重要资源。

晋書《荆轲传》记载:“以礼节修身,以阳明正义,崇正妄有,知受孝悌,戒酒言,勤学

习以助人”,这正是魏晋风度的体现。

魏晋风度不仅影响着中国历史,也影响着后世。

古今中外都在追求这种风度,谋求美的传承,把魏晋风度的精神落实到生活中,让每个人体验到人与人之间的默契,培养出更有利

于社会发展的知识分子。

在今天,魏晋风度仍然具有重要的参考价值,我们可以从中学习到很多礼仪文明,使我们

能够在文明中做到宽容大度,礼让温和,以高尚的姿态做表现。

通过推广魏晋风度,有助

于提���人们的文明素养,建设更加和谐的社会。

魏晋风度——中国文学史上不朽的精神魏晋时一个动乱的年代,也是一个思想活跃的时代。

新兴门阀士族阶层社会生存处境极为险恶,同时其人格思想行为又极为风流潇散,不滞于物,不拘礼节。

士人们多独立特行,又颇喜雅集。

在这个精神上极自由,极解放,最富于智慧,最浓与热情的时代,文学家们用他们的慷慨任性书写着强烈的自主意识。

在这个时代里,文人大多在纯粹的精神领域内通过文学表现其思想的深刻,以此来显示精神的力量与人的尊严。

建安风骨是魏晋史上士人门对内的最初探索。

风骨一词最早大量应用于魏晋、南朝的人物评论,大体上“风”偏重于指精神气质,“骨”偏重于指骨格体态,二者密不可分,合而为一为风骨。

建安风骨指的就是汉魏之际曹氏父子,建安七子等人诗文的俊爽刚健、简约严明的风格。

建安时期的文学作品,尤以诗歌最为突出,建安诗歌是从汉乐府和“古诗”的基础上发展起来的,这些著作表现了这个时期的士大夫的精神。

“曹操古直悲凉,曹丕便娟婉约,曹植文采气骨兼备。

”这是袁行霈在《中国文学史》中对曹氏父子文章的评价。

刘勰又说:“辞藻修饰与风骨良好的结合,才是文章中的精品。

”毫无疑问,曹氏父子三人都做到了这点。

建安七子之后,文学史上又一奇葩便是竹林七贤。

当时社会处于动荡时期,司马氏与曹氏争夺政权的斗争异常激烈,民不聊生。

文人们不仅无法施展才华,而且还得时时担忧性命安全,因此崇尚老庄哲学,从虚无飘渺的神仙境界中去寻找精神寄托。

魏晋文人大多行不由己,身不由己,心不由己,在他们身上洒脱与恐惧,纵情与哀伤,飘逸与忧患互相对立,互相交融,体现在作品中即形成了风度文学的审美取向和价值判断,“竹林七贤”成了这个时期文人的代表。

他们大都“弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达。

”他们所代表的魏晋风度是一种真正的名士风流。

这种风度作为士族意识形态的一种人格表现,成为当时的审美理想。

风流名士们崇尚自然,超然物外,率真任诞而风流自赏。

嵇康、阮籍,莫不是清俊通脱,表现出那一派的“烟云水气”而又“风流自赏”的气度。

《魏晋风度》这注定是一个不平常的日子,即使对于看惯杀人行刑场面的洛阳百姓也是如此。

公园263年的一个夏日,在京师洛阳东面的马市刑场,洛阳百姓牵衣顿足为他送行。

此前,三千太学生曾联名上书,请求以他为师想藉此豁免他的死刑,他们渴望做最后一次努力,希望曹魏权臣大将军司马昭能爱惜名士、刀下留人。

太学生的请愿,没有阻止屠刀落下,这位名士陨落后,《晋书》、《世说新语》、《资治通鉴》等众多古书一次又一次提及他的名字,后世学者、文人、画家对他更是高山仰止,他逐渐成为那个时代的文化符号,这个人就是嵇康。

以嵇康为代表的一代名士风范被鲁迅誉为“魏晋风度”,成为中国思想史上一个无法绕开的话题。

魏晋风度每到夜半时分,洛阳城内总是回荡着这古朴而神秘的琴声,它怨恨凄恻如幽冥鬼神,风雨亭亭似戈矛纵横。

弹琴的人就是魏晋时期的大名士——嵇康。

相传,嵇康曾夜宿洛阳西南的华阳亭,一位神秘过客将这首神曲——《广陵散》授予嵇康,并且叮嘱嵇康绝不传于他人,神曲似乎找到了它真正心仪的主人。

古书上说,嵇康为人肃肃如松下风,酒醉时倾倒若玉山之将崩,因才华出众,嵇康年少时便成为名闻遐迩的大名士。

他虽然官拜中散大夫却无心政治,而寄情于山水之间。

在距洛阳一白多公里的地方,有一座云台山,嵇康常常来此悠然盘桓、抚琴长啸。

与他一道交游来往的有阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸和王戎等六位名士,他们无一例外名闻京师,因为七人常在云台山下的一片竹林聚会,人称“竹林七贤”。

对于他们,竹林仿佛是一片净土,七贤在此对酒当歌、吟诗作赋,他们身着褒衣博、宽袍大袖,酒酣耳热之时,或坦胸露背,或脱帽弃帻,不拘礼法。

竹林七贤的共同爱好是饮酒,酒几乎成为竹林名士最重要的生活特征。

山涛饮酒至八斗方醉,阮籍喝酒可以大醉六十日不醒,不过,喝酒故事最多的还是刘伶。

有记载,刘伶饮酒一旦上了兴致,会在家中脱衣裸体,放达自乐,登门拜访的人讥笑他有失体统,刘伶不以为然,醉眼朦胧地说道:“我以天地为房屋,以房屋为衣裤,诸位为什么钻进我的裤子里来?”为什么饮酒之风此时如此盛行呢?这其中,既有对生命强烈的留恋,也有对死亡突如其来的恐惧。

《魏晋风度》这注定是一个不平常的日子,即使对于看惯杀人行刑场面的洛阳百姓也是如此。

公园263年的一个夏日,在京师洛阳东面的马市刑场,洛阳百姓牵衣顿足为他送行。

此前,三千太学生曾联名上书,请求以他为师想藉此豁免他的死刑,他们渴望做最后一次努力,希望曹魏权臣大将军司马昭能爱惜名士、刀下留人。

太学生的请愿,没有阻止屠刀落下,这位名士陨落后,《晋书》、《世说新语》、《资治通鉴》等众多古书一次又一次提及他的名字,后世学者、文人、画家对他更是高山仰止,他逐渐成为那个时代的文化符号,这个人就是嵇康。

以嵇康为代表的一代名士风范被鲁迅誉为“魏晋风度”,成为中国思想史上一个无法绕开的话题。

魏晋风度每到夜半时分,洛阳城内总是回荡着这古朴而神秘的琴声,它怨恨凄恻如幽冥鬼神,风雨亭亭似戈矛纵横。

弹琴的人就是魏晋时期的大名士——嵇康。

相传,嵇康曾夜宿洛阳西南的华阳亭,一位神秘过客将这首神曲——《广陵散》授予嵇康,并且叮嘱嵇康绝不传于他人,神曲似乎找到了它真正心仪的主人。

古书上说,嵇康为人肃肃如松下风,酒醉时倾倒若玉山之将崩,因才华出众,嵇康年少时便成为名闻遐迩的大名士。

他虽然官拜中散大夫却无心政治,而寄情于山水之间。

在距洛阳一白多公里的地方,有一座云台山,嵇康常常来此悠然盘桓、抚琴长啸。

与他一道交游来往的有阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸和王戎等六位名士,他们无一例外名闻京师,因为七人常在云台山下的一片竹林聚会,人称“竹林七贤”。

对于他们,竹林仿佛是一片净土,七贤在此对酒当歌、吟诗作赋,他们身着褒衣博、宽袍大袖,酒酣耳热之时,或坦胸露背,或脱帽弃帻,不拘礼法。

竹林七贤的共同爱好是饮酒,酒几乎成为竹林名士最重要的生活特征。

山涛饮酒至八斗方醉,阮籍喝酒可以大醉六十日不醒,不过,喝酒故事最多的还是刘伶。

有记载,刘伶饮酒一旦上了兴致,会在家中脱衣裸体,放达自乐,登门拜访的人讥笑他有失体统,刘伶不以为然,醉眼朦胧地说道:“我以天地为房屋,以房屋为衣裤,诸位为什么钻进我的裤子里来?”为什么饮酒之风此时如此盛行呢?这其中,既有对生命强烈的留恋,也有对死亡突如其来的恐惧。

什么是魏晋风度?中国历史上的魏晋时期是一个动乱的年代,也是一个思想活跃的时代。

险恶的政局驱使大量文人走上逃避政治、逃避现实的道路。

他们之中有人纵情享受,醉生梦死,以此来掩饰内心的苦闷;有人终日清谈、不理政务,并以此为高尚;有人退居田园,与世无争,追求远离尘世喧嚣的闲情逸致;有人遁入空门,企图从佛教中找到精神寄托;有人炼丹服药,谈玄说理,用消极的方法保护自己,创造了影响后世文人的一种独特的时代精神。

“竹林七贤”、“正始名士”不满当时的政治现状,但迫于压力只能消极抵抗,他们在生活上不拘礼法,洒脱倜傥,喝酒纵歌,他们代表的这种时代精神得到后来许多知识分子的赞赏,并将其称作“魏晋风度”。

魏晋风度的形成,在当时具有反对旧礼教的进步性。

鲁迅先生在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》一文中指出,“旧传下来的礼教,竹林名士是不承认的”,他们“差不多都是反对旧礼教的”。

“更因思想通脱之后,废除固执,遂能容纳异端和外来思想,故孔教以外的思想源源引入。

”反对旧礼教,就意味思想通脱;解放,就意味着迂腐固执的废除,就能够胸怀坦荡,视野开阔,容纳异端和离经叛道之说,如弘扬和吸收道家玄论以及佛教思想,从而使中国思想界继春秋战国“百家争鸣”之后,又开创出了一个斑斓多采的局面。

如果为“魏晋风度”画一幅速写,我们将看到这样一幅画面:一位形骸瘦削的士子轻裘缓带,宽袍大袖,脚蹬木屐,清瘦的脸颊上似乎留有脂粉的痕迹,他手挥麈尾,放言玄远,老庄那深奥的哲理从唇间轻缓吐出,他身旁静候着一大壶寄托思绪的美酒和一包益寿延年的丹药,他神情清俊飘逸,绰约宛如仙人。

这逼真鲜活的画面仅仅是魏晋风度的表象。

他们惊世骇俗的举止行为下掩藏的,是他们高迈尘世的思想与艺术化的精神人格。

他们崇尚自然,力求超凡脱俗;他们一往情深并重视心灵的内在感受;他们注重姿容神情;他们思想解放,个性张扬,率性而为,潇洒不羁,不为外物、名利所牵绊,他们短暂而丰富的生命犹如一首首婉转悠扬的乐歌,响彻历史的天空。

《魏晋风度》这注定是一个不平常的日子,即使对于看惯杀人行刑场面的洛阳百姓也是如此。

公园263年的一个夏日,在京师洛阳东面的马市刑场,洛阳百姓牵衣顿足为他送行。

此前,三千太学生曾联名上书,请求以他为师想藉此豁免他的死刑,他们渴望做最后一次努力,希望曹魏权臣大将军司马昭能爱惜名士、刀下留人。

太学生的请愿,没有阻止屠刀落下,这位名士陨落后,《晋书》、《世说新语》、《资治通鉴》等众多古书一次又一次提及他的名字,后世学者、文人、画家对他更是高山仰止,他逐渐成为那个时代的文化符号,这个人就是嵇康。

以嵇康为代表的一代名士风范被鲁迅誉为“魏晋风度”,成为中国思想史上一个无法绕开的话题。

魏晋风度每到夜半时分,洛阳城内总是回荡着这古朴而神秘的琴声,它怨恨凄恻如幽冥鬼神,风雨亭亭似戈矛纵横。

弹琴的人就是魏晋时期的大名士——嵇康。

相传,嵇康曾夜宿洛阳西南的华阳亭,一位神秘过客将这首神曲——《广陵散》授予嵇康,并且叮嘱嵇康绝不传于他人,神曲似乎找到了它真正心仪的主人。

古书上说,嵇康为人肃肃如松下风,酒醉时倾倒若玉山之将崩,因才华出众,嵇康年少时便成为名闻遐迩的大名士。

他虽然官拜中散大夫却无心政治,而寄情于山水之间。

在距洛阳一白多公里的地方,有一座云台山,嵇康常常来此悠然盘桓、抚琴长啸。

与他一道交游来往的有阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸和王戎等六位名士,他们无一例外名闻京师,因为七人常在云台山下的一片竹林聚会,人称“竹林七贤”。

对于他们,竹林仿佛是一片净土,七贤在此对酒当歌、吟诗作赋,他们身着褒衣博、宽袍大袖,酒酣耳热之时,或坦胸露背,或脱帽弃帻,不拘礼法。

竹林七贤的共同爱好是饮酒,酒几乎成为竹林名士最重要的生活特征。

山涛饮酒至八斗方醉,阮籍喝酒可以大醉六十日不醒,不过,喝酒故事最多的还是刘伶。

有记载,刘伶饮酒一旦上了兴致,会在家中脱衣裸体,放达自乐,登门拜访的人讥笑他有失体统,刘伶不以为然,醉眼朦胧地说道:“我以天地为房屋,以房屋为衣裤,诸位为什么钻进我的裤子里来?”为什么饮酒之风此时如此盛行呢?这其中,既有对生命强烈的留恋,也有对死亡突如其来的恐惧。

北京大学中文系教授:傅刚统治者对士人当然是拉拢,拉拢不了当然就是杀,所以当时有所谓的一日之间名士减半的这样一种说法。

正始元年,少主曹芳即位,他的叔叔曹爽与元老司马懿一道辅政。

曹氏与司马两大政治集团矛盾日益激化。

正始十年,司马懿趁曹爽陪曹芳离开洛阳至高平陵扫墓,起兵政变控制了京都。

在随后的大规模政治清洗中,前后被杀者多达数千人,天下震动。

从此以后,司马家族全面掌控了曹魏的军政大权。

残酷政治斗争带来的死亡恐惧深深地笼罩着名士阶层。

梁满仓:一些知识分子呢有意的就避开这种复杂的政治斗争去到竹林、到一方净土,去韬光养晦。

南京博物院珍藏着描绘竹林七贤的稀世珍宝——南朝画像砖。

这是画像砖的拓片。

南京博物院院长龚良就此研究了多年,竹林七贤以嵇康、阮籍、山涛为代表人物。

嵇康为曹魏姻亲,娶长乐亭公主为妻,山涛则与司马懿之子——司马昭是表兄弟,而阮籍则是曹魏名士——建安七子之一——阮瑀的儿子。

七贤的出处志向虽然各不相同,但他们都选择了在竹林饮酒来躲避政治风险。

只有竹林这片净土,稍稍可以遮蔽腥风血雨。

仔细看来,除了竹林七贤以外,画面还多了一个人,与坐姿散漫、赤脚露腿的七贤完全不同。

这位与七贤同处一室的人,名叫荣启期,是春期时代的隐士。

他为什么会和相隔近千年之久的魏晋名士作竹林之游呢?龚良:他的思想行为跟竹林七贤其实一脉相承的,是原来中原地区比较多的就是传统的儒教和礼教,非常崇尚就是玄学和清谈。

相传荣启期非常精通音律、博学多才,但在政治上并不得志。

年老以后,常常在郊野鹿裘带素、鼓琴而歌、自得其乐,他与七贤同属“士”这个阶层。

“士”是西周等级社会秩序下的最后一级贵族,在春秋战国之际的社会彼岸变动中,士阶层瓦解,社会身份已经非常复杂,他们虽然不再是贵族,但仍然保留着“士”的称呼,保留着学习和掌握各种专门技艺的传统,构成当时的知识群体。

“士”在军事上可任作战骨干,政治上任中下级官吏,文化上又学得古今知识,他们中的不少人有毅力、有抱负、有社会责任感,正因为如此,中国古代往往把这种知识群体称为“士”。

但理想与现实总是有矛盾的,南朝的画家们把荣启期与七贤并列正式表达了他们之间的相似性,即未能得志之士的某种心境。

到了汉代,随着汉武帝的“罢黜百家、独尊儒术”,儒学成为社会思想主流,儒士们的言行建议日益受到政府的重视,儒士逐渐构成主要的知识群体,并登上历史舞台。

他们中的很多人秉承儒家思想,拥有强烈的历史使命感和忧患意识。

东汉末年,朝纲大坏,儒家士大夫不满现状,通过品评人物来推荐人才,来批评时政,被称为“清议”。

汉末建安七子之一的孔融就继承了士大夫们的清议之风,孔融认为:曹操挟天子以令诸侯是破坏纲纪、倒行逆施,士的社会责任感使他挺身而出,批评曹操的倒行逆施。

公元208年,大名士孔融被曹操以大逆不道的罪名满门抄斩。

楼劲:因为曹操绝对不能让这种不合作、不支持成为一种社会潮流,否则他所设下的所有事业,无论是正面的还是反面的都无法成功。

所以,杀孔融,我觉得是在这个问题上是具有象征意义。

原来是同一个阵营的人,原来也是要被杀的。

政治的残酷促使士人退而思考宇宙、人生与社会的本原。

曹魏时期,以何晏、王弼为代表的一批名士,倚重老子、庄子和《易经》为文献骨架,会通儒、道,开创了玄学思想。

他们追问本与末、有与无、体与用、性与情、形与神,名教与自然等天人之际的各种问题。

因该说玄学家是带着自己对历史和现实的真切感受全身心投入这场讨论的。

他们借用清谈的形式围绕着这些问题所发表的各种看法,与其说是对纯粹思辨哲学的冷静思考,不如说是对合理社会存在的热烈追求。

借助玄学与清谈,士大夫既能保持高尚的气节,又能担负起士的责任。

然而理想与现实难以两全,随着曹氏、司马两大集团斗争日趋白热化,士人已经无法置身事外,摆在他们面前的只有两条出路,一是继续支持曹魏皇室,一是转而投靠司马氏,出身上等士族的钟会就是依附司马氏的受益者。

钟会是曹魏太傅——著名书法家钟繇(you)之子,自幼才华横溢。

他只比嵇康小两岁,却折服于竹林名士嵇康的风采,钟会写了篇《四本论》,讨论人的才能、秉性的异同、离合问题,他希望得到嵇康的肯定,钟会怀抱文章来到嵇康的家门口,又犹豫起来。

于是,在户外远远地将文章掷入,转身就急急忙忙跑了。

楼劲:他又觉得很不好意思,因为两个人在政治上是对立,所以他把自己的《四本论》往嵇康的,隔着窗户往里一扔就跑了,所以说明他们有共同关心的问题、有惺惺相惜的一面,但是他们的政治立场确实是对立的。

而钟会本身是跟司马氏在密室当中策划如何夺权、如何取代曹氏政权的人物。

此时,司马氏集团的势力如日中天,甚至凌铄王室。

尽管如此,直性狭中的嵇康却依然选择了坚决不与司马氏合作。

俗话说,天下三大苦:打铁、撑船、磨豆腐。

年届七十的洛阳老人已经打了一辈子的铁,在他看来,没有力量不能打铁、没有胆量不敢打铁。

据《晋书》记载,嵇康也是一位打铁高手,每至红炉高烧、烈焰飞腾,慷慨的琴声与嵇康的铮铮铁骨相互碰撞,回荡在竹林里。

这一天,嵇康正抡着大锤打铁,钟会来了。

这位曹魏谋士虽已是司马昭的宠臣,但他仍然想结交这位竹林名士。

然而嵇康根本不理睬这位朝廷红人,独自扬锤打铁旁若无人,把钟会整个晾在一边。

两人沉默僵持良久,只听见铿铿锵锵的打铁声,直到钟会忍不住转身要走,嵇康终于说了一句话“何所闻而来,何所见而去”。

钟会不甘示弱,回敬道“闻所闻而来,见所见而去。

”两位玄学家的交锋似高手对决,一招之间兔起鹊落、胜负立判,这段对话就此成为经典。

千年以后似乎还能闻到当时盛极一时的玄学气息。

楼劲:玄学极大地推进了当时中国人的思维水平,使得我们在理论上的彻底性、理性化的程度、规范化的程度都大大地提高。

因为他是用当时他们认为最标准的解释来做解释,那么这种程度我们今天可以很负责任的来断定,也即是说,当时在思考、思维路径上,在思维结论上所达到的水平,显然是领先于群体。

当时名士们一起研究玄理的活动,叫做“清谈”。

嵇康领衔的竹林七贤大多是当时数一数二的谈玄高手。

他们都崇尚自然而贬抑名教,嵇康提出的“越名教而任自然”是魏晋时期最富代表性的口号。

嵇康认为呢,要“越”,超越这个名教而直认自然,自然是人的本性,很明确的有政治态度。

这个政治态度,就是反对司马氏集团的,因为司马氏集团推行的是名教。

什么叫名教,就是“以名立教”。

要立各种各样的、符合儒家规范的名来作为教化。

“越名教而任自然”,并不意味着可以超越现实,随着司马氏集团加快篡魏步伐,开始对天下名士进行招安。

迫于形势,昔日参与林下之游的名士一个个离开了竹林,回到了朝廷。

阮籍当起了有职无权的步兵校尉,依然在酣醉中度日;山涛凭借与司马氏的特殊关系,平步青云、仕途坦荡。

公元261年,原本担任吏部郎的山涛马上要再次升迁,让谁来接替自己原来的职位呢?山涛想起了昔日竹林的朋友——嵇康,这是一个两全其美的想法,既可以显示司马集团对名士的包容,又可以让嵇康体面地走出竹林。

寒冬过后是桃花盛开的季节,山涛的引荐在花瓣的飘落中有了明确答案。

山涛字巨源,在这封与山巨源绝交书中,嵇康用了最严厉的辞藻表明自己的拒绝态度和立场。

嵇康所绝交的并非针对山涛个人,而是山涛所代表的司马氏政治集团。

信中所写的“非汤武而薄周孔”,更是一种时代的呐喊和抗争。

傅刚:因为他这一个口号,等于是明确地提出了和司马氏集团进行决裂的一个口号。

像商汤造了夏桀的反,周五王是伐纣的。

那么周公呢,推行圣王这套政治理念的。

那么这样一些圣王的所谓功德被嵇康看起来,他说我是菲薄的我认为这些都不对,叫“非汤武而薄周孔”。

连同孔子一道进行鄙薄。

所以这就等于向司马氏集团,你所宣扬的东西我都是反对的,我不支持你,所以这个口号对司马氏集团想篡夺曹魏,当然就造成了一个极大的困扰,一个阻碍。

一封绝交书,让嵇康与当权者彻底决裂了。

云台山下的竹林里,再也听不到七贤把酒言欢、清谈玄理的声音,只剩下嵇康打铁弹琴的萧索淡漠。

嵇康选择了自我放逐,在自然山水之间,他走的越来越远。

这一期间,他创作了长清、短清、长侧、短侧四首琴曲,被称为“嵇氏四弄”,是中国古代一组著名琴曲。

他写了一片音乐理论文章“声无哀乐论”,对于魏晋清谈影响颇大。

嵇康认为,喜怒哀乐从本质上讲不是音乐的感情,而是人的情感,音乐是客观的存在,而感情是主观的存在。

人的哀乐之情遇和声而发,和声起媒介作用。

楼劲:叫做“天地不仁以万物为刍狗”,声音本身它并不是,它就跟宇宙之理一样,它本身没有喜和怒、没有哀和乐,那么,所有的东西都是人加给它的,他是在阐述这样一个道理,这个道理依然是跟它的自然就是名教,合乎天理的东西就是真理,依然是跟他的这个东西连在一起。

所以他在政治上的取向依然是跟他的崇尚自然,要求名教来服从自然这样一种政治立场联系到一起。