现代汉语方言与普通话的关系

- 格式:ppt

- 大小:849.50 KB

- 文档页数:30

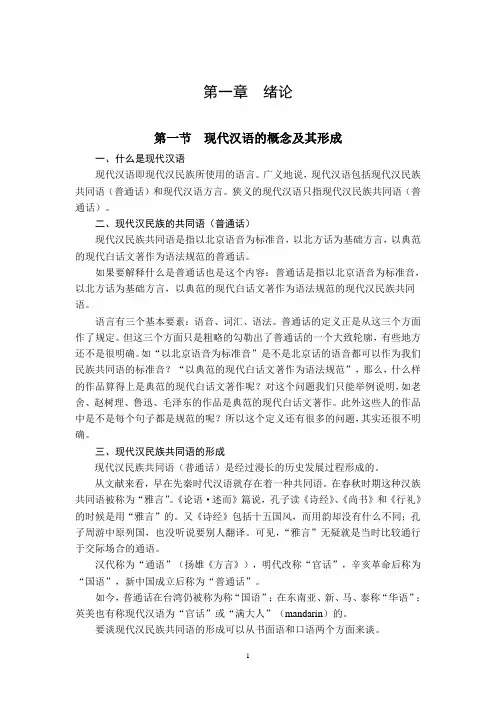

第一章绪论第一节现代汉语的概念及其形成一、什么是现代汉语现代汉语即现代汉民族所使用的语言。

广义地说,现代汉语包括现代汉民族共同语(普通话)和现代汉语方言。

狭义的现代汉语只指现代汉民族共同语(普通话)。

二、现代汉民族的共同语(普通话)现代汉民族共同语是指以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的普通话。

如果要解释什么是普通话也是这个内容:普通话是指以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语。

语言有三个基本要素:语音、词汇、语法。

普通话的定义正是从这三个方面作了规定。

但这三个方面只是粗略的勾勒出了普通话的一个大致轮廓,有些地方还不是很明确。

如“以北京语音为标准音”是不是北京话的语音都可以作为我们民族共同语的标准音?“以典范的现代白话文著作为语法规范”,那么,什么样的作品算得上是典范的现代白话文著作呢?对这个问题我们只能举例说明,如老舍、赵树理、鲁迅、毛泽东的作品是典范的现代白话文著作。

此外这些人的作品中是不是每个句子都是规范的呢?所以这个定义还有很多的问题,其实还很不明确。

三、现代汉民族共同语的形成现代汉民族共同语(普通话)是经过漫长的历史发展过程形成的。

从文献来看,早在先秦时代汉语就存在着一种共同语。

在春秋时期这种汉族共同语被称为“雅言”。

《论语·述而》篇说,孔子读《诗经》、《尚书》和《行礼》的时候是用“雅言”的。

又《诗经》包括十五国风,而用韵却没有什么不同;孔子周游中原列国,也没听说要别人翻译。

可见,“雅言”无疑就是当时比较通行于交际场合的通语。

汉代称为“通语”(扬雄《方言》),明代改称“官话”,辛亥革命后称为“国语”,新中国成立后称为“普通话”。

如今,普通话在台湾仍被称为称“国语”;在东南亚、新、马、泰称“华语”;英美也有称现代汉语为“官话”或“满大人”(mandarin)的。

要谈现代汉民族共同语的形成可以从书面语和口语两个方面来谈。

普通话和方言之间的关系普通话和方言之间的关系【摘要】普通话作为现代汉民族共同语,在中国现代社会的交流、沟通中发挥着着重要的作用,而方言是民族语言的分支,是局部地区人们使用的语言,共同语在某一种或者说某一地取得方言基础上面发展形成,两者相互依存,共同推动社会发展和进步。

【关键字】共同语普通话方言一、普通话和方言的形成(一)、方言的形成与分类1、方言的形成我国是一个文明古国,拥有着上千年的历史,在漫长的历史变迁中,在各种因素的影响下,随着移民的产生、语言的发展、变异以及民族之间的融合等等因素的影响,形成了各种各样的方言。

所谓的方言就是指是在一定地域通行的、同共同语有所差异的一种语言。

汉族社会在发展过程中出现过程度不同的分化和统一,因而汉语便逐渐产生了方言。

由于我国地广人多造就了现代汉语方言分布区域比较广。

现代汉语各方言之间是存在差异的,其主要表现在语音、词汇、语法等方面,以语音方面较为突出。

和普通话相比,各方言之间在语音上存在一定的规律,在词汇、语法方面也多有共同之处,因此共同语和其他方言并不是各自独立的语言。

从周朝春秋战国时期的诸侯混战,到秦汉的政权统一;从三国并立,晋代统一;南北朝再到隋唐时期;历史上的分分合合,合合分分,促进了各少数民与汉民族的文化融合,也创造出了辉煌的方言文化。

2、方言的分类当前我国语言学界对现代汉语方言划分主要有七大方言:分别是:北方方言、吴方言、湘方言、粤方言、闽方言、赣方言、客家方言。

3、普通话的形成不同的历史时期其实都有普通话的存在,比如,春秋时代有“雅言”、汉代有“通语”、明代有“官话”……现在,我们所说的普通话,指的是以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

是国家法定的语言,也是全国通用的语言,在北方话和北京话基础上,长期形成的,同时普通话又不断吸收各地方言成分丰富发展自身,普通话有较为明确的规范标准,语言规范程度相对较高,语言声望最高,在社会语言生活中发挥着重要的、全局性的作用,其实,汉语方言作为汉民族共同语——普通话的地域变体,为各自地域的人们服务,它是地域文化的载体,在记录、保存、传播地域优秀文化方面,又有不可替代的作用;方言在普通话之下,受普通话的影响,又吸收普通话成分来增强自身活力。

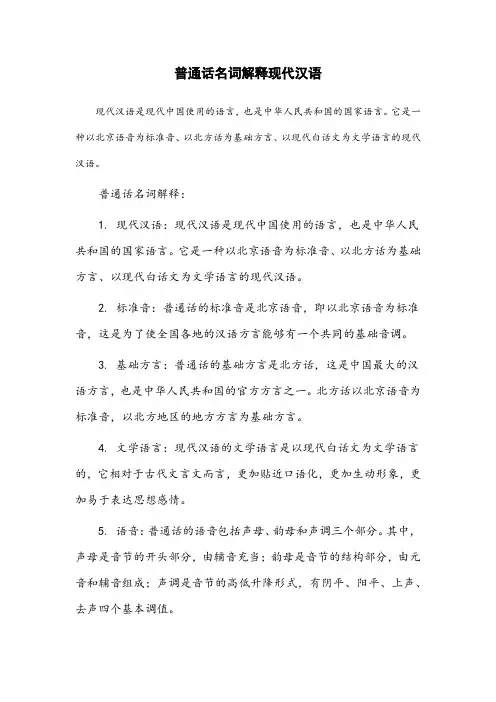

普通话名词解释现代汉语现代汉语是现代中国使用的语言,也是中华人民共和国的国家语言。

它是一种以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以现代白话文为文学语言的现代汉语。

普通话名词解释:1. 现代汉语:现代汉语是现代中国使用的语言,也是中华人民共和国的国家语言。

它是一种以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以现代白话文为文学语言的现代汉语。

2. 标准音:普通话的标准音是北京语音,即以北京语音为标准音,这是为了使全国各地的汉语方言能够有一个共同的基础音调。

3. 基础方言:普通话的基础方言是北方话,这是中国最大的汉语方言,也是中华人民共和国的官方方言之一。

北方话以北京语音为标准音,以北方地区的地方方言为基础方言。

4. 文学语言:现代汉语的文学语言是以现代白话文为文学语言的,它相对于古代文言文而言,更加贴近口语化,更加生动形象,更加易于表达思想感情。

5. 语音:普通话的语音包括声母、韵母和声调三个部分。

其中,声母是音节的开头部分,由辅音充当;韵母是音节的结构部分,由元音和辅音组成;声调是音节的高低升降形式,有阴平、阳平、上声、去声四个基本调值。

6. 语法:普通话的语法规则包括词法、句法和篇章三个层面。

其中,词法是指词的构成和变化规则;句法是指句子的结构和分析;篇章是指篇章结构和分析。

7. 词汇:普通话的词汇包括实词、虚词和固定短语三个部分。

其中,实词是指有实际意义的词,包括名词、动词、形容词等;虚词是指没有实际意义的词,包括助词、介词、连词等;固定短语是指由两个或两个以上的词组成的固定短语,例如“好好学习,天天向上”等。

8. 汉字:汉字是现代汉语的书写符号系统,是由笔画组成的方块字。

普通话就是现代汉民族共同语,是全国各民族通用的语言。

普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

“普通话”这个词早在清末就出现了。

1902年,学者吴汝纶去日本考察,日本人曾向他建议中国应该推行国语教育来统一语言。

在谈话中就曾提到“普通话”这一名称。

1904年,近代女革命家秋瑾留学日本时,曾与留日学生组织了一个“演说联系会”,拟定了一份简章,在这份简章中就出现了“普通话”的名称。

1906年,研究切音字的学者朱文熊在《江苏新字母》一书中把汉语分为“国文”(文言文)、“普通话”和“俗语”(方言),他不仅提出了“普通话”的名称,而且明确地给“普通话”下了定义:“各省通行之话。

”上世纪三十年代瞿秋白在《鬼门关以外的战争》一文中提出,“文学革命的任务,决不止于创造出一些新式的诗歌小说和戏剧,它应当替中国建立现代的普通话的文腔。

”“现代普通话的新中国文,应当是习惯上中国各地方共同使用的,现代‘人话’的,多音节的,有结尾的……”“普通话”的定义,解放以前的几十年一直是不明确的,也存在不同看法。

新中国成立后,1955年10月召开的“全国文字改革会议”和“现代汉语规范问题学术会议”期间,汉民族共同语的正式名称正式定为“普通话”,并同时确定了它的定义,即“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言”。

1955年10月26日,《人民日报》发表题为《为促进汉字改革、推广普通话、实现汉语规范化而努力》的社论,文中提到:“汉民族共同语,就是以北方话为基础方言、以北京语音为标准音的普通话。

”1956年2月6日,国务院发出关于推广普通话的指示,把普通话的定义增补为“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为语法规范。

”这个定义从语音、词汇、语法三个方面明确规定了普通话的标准,使得普通话的定义更为科学、更为周密了。

其中,“普通话”二字的涵义是“普遍”和“共通”的意思。

普通话是“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范”的现代汉民族共同语,这是在1955年的全国文字改革会议和现代汉语规范问题学术会议上确定的。

普通话与方言的区别普通话与方言是中国语言中的两个重要概念。

普通话,作为中国的国家通用语言,是全国各地公共场合、教育系统和媒体广泛采用的标准语言;而方言则是各个地方或区域所使用的本地语言。

一、语音区别普通话的语音是以北京语音为基础,以北方官话为主要特点,发音清晰准确,音调平坦。

而方言则有着明显的地域特色,各个方言区域之间的语音差异非常显著,比如广东话的语音较为复杂,拼音与普通话拼音有很大差别。

二、词汇区别普通话作为国家通用语言,不同于方言的繁杂多样,它的词汇更加标准统一。

不同地方的方言则具有各自的特色词汇,如四川话中的“吃饭”在普通话中叫“吃饭”,而在四川话中称为“吃饭”。

三、语法区别普通话的语法规范与现代汉语书面语相一致,故其语法体系较为规范。

然而,方言中存在大量的方言独特的语法结构和用法。

四、用途区别普通话作为国家通用语言,被广泛应用于社交场合、新闻媒体、教育系统和官方文件等场所。

而方言主要被本地居民用于日常生活的交流中。

五、地域区别方言具有明显的地域性,几乎每个省份、地区都有其特定的方言。

而普通话则是全国统一的标准语言,在全国范围内通行。

六、影响区别普通话对于促进全国人民的交流和沟通具有重要作用。

而方言则是地方文化的瑰宝,对于传承地方历史和民俗文化有着重要的作用。

综上所述,普通话和方言在语音、词汇、语法、用途、地域和影响等方面存在明显的区别。

普通话作为国家通用语言,在国家一体化和沟通交流方面发挥着重要作用;而方言则是地方文化的表现,承载着地方的历史与传统。

无论是普通话还是方言,都是中华文化宝贵的组成部分,应该加以珍惜和传承。

普通话与方言知识普通话与方言知识普通话是全国通用的语言,是最经典的语言艺术,她拥有最庞大的人群,而且音调圆润、动听,具有语调、节奏、韵律之美。

我们的汉字历史悠久,是世界文字之林中唯一可以成为艺术品的文字。

以下是店铺整理的普通话与方言知识,欢迎学习!一、普通话的定义1、普通话是“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语”。

——国务院于1956年2月6日发布的《关于推广普通话的指示》2、所谓“共同语”,是指一个社会的全体成员或大多数人日常生活中使用的语言。

普通话就是汉民族大多数人日常生活中使用的语言。

3、所谓“普通”,就是“普遍、共通”的意思。

4、这个定义从语音、词汇、语法三个方面对普通话做了明确界定。

二、推广普通话的意义(一)是公民遵纪守法的必要推广普通话是我国法律法规规定的,是法律赋于中国公民的义务和责任。

我国《宪法》第10条规定:“国家推广全国通用的普通话”;《国家通用语言文字法》第4条规定:“地方各级人民政府及其有关部门应当采取措施,推广普通话和推行规范汉字。

”(二)有利于维护国家主权和民族尊严在国际交往中使用国家统一的语言文字,是维护国家主权和民族尊严的需要。

(三)有利于国家统一和民族团结我国是一个多民族、多语言、多方言的国家,推广普及普通话有利于消除语言隔阂、增进各民族各地区之间的交流,维护国家统一,增强中华民族的凝聚力。

(四)有利于推进素质教育,加强精神文明建设语言文字是文化的重要载体;语言文字能力是文化素养的基本内容,因此,推广普及普通话是各级各类学校素质教育的重要内容。

推广普及普通活有利于贯彻教育面向现代化、面向世界、面向未来的战略方针,有利于弘扬祖国优秀传统文化和爱国主义精神,有利于加强精神文明建设。

(五)有利于推动中文信息处理技术的发展和应用信息技术水平是衡量国家科技水平的标志之一;语言是最主要的信息载体;语言文字规范化是提高中文信息处理水平的先决条件。

方言与普通话的关系所谓方言,百度词条释义为:一种语言中跟标准语有区别,主要用在口语上或口头上的地区性或区域性的语言变体,即语言的地方变体,只通行于一个地区的话。

中国地大物博,人口众多,有56个民族,共有80种以上语言。

大多数人的意见认为现代汉语有七大方言,主要是官话方言,吴方言,赣方言,湘方言,客家方言,闽方言,粤方言。

而谈及普通话,即现代标准汉语,又称国语、华语,指通行于中国大陆和香港、澳门、台湾、海外华人的共通语文,为现代汉语共通的交际口语与书面语。

其实,方言与普通话之间是有着很深的渊源关系的。

众所周知,方言的历史很悠久,大都是经历了漫长的演变过程而逐渐形成的。

有属于社会的因素,历史的因素,地理的因素等。

然而,只有绝少部分人知晓,普通话的形成也是有很长的一段历史的,几乎和方言的发展是同步的。

早在汉代,就有了洛阳雅语之称,到了元代,则演变为大都话,明代则为南京话,就这样一路发展,清代,民国时期,到了共和国时期,朱文熊于1906年首次提出了“普通话”这一概念。

在我看来,方言是普通话的基础,因为有了复杂难辨的方言,人们才会想到要用一种共同都能理解的语言来沟通。

比如我的家乡在浙江,属于吴方言,而吴方言下又分太湖片,台州片,瓯江片等等。

比如说“有水灾,阴沟里溢出水了”,方言则说“潽”,“满”。

又比如“找东西”的“找”字,方言有“寻”,“拣”,“挑”等。

许多作家在写作时,也经常会使用有特色的方言词语呢,如“敲竹杠、出洋相、小儿科、像煞有介事”等。

所以,普通话不应该是急于去覆盖方言,而恰恰相反,要主动地去吸收各地方言中的好的有用的词语。

由此可见,两者其实是相互促进,共同发展的。

陆谷孙教授在复旦还说过:“我到美国,看他们好的电视剧,语言很精彩,有近一半词语听不懂,其中大多是他们的方言俚语。

”所以普通话与方言的关系,不是像有些人认为的:一个要长,一个要消,是一种“你死我活”的关系,相反的,它们是一种互补双赢的关系。

普通话与方言的区别 Prepared on 22 November 2020普通话是现代汉民族共同语的通俗叫法,是现代汉民族用来交际的语言。

在台湾称之为国语,在新加坡、马来西亚称之为华语,在中国大陆称之为普通话。

以北方方言做为基础以北京音为标准音以现代汉语白话文为语言规范而成的现代汉民族共同语。

方言就是各个地方的地方语言,是现代汉民族共同语的地域分支。

它不是同普通话并列的独立语言,而是同属于民族共同语的语言低级形式。

语言是人类最重要的交通工具。

但是,汉语还存在比较严重的方言分歧,给人民交往带来不便,因此需要一种通行全国的共同语言,这就是普通话。

” 普通话,是现代汉民族共同语,是全国各民族通用的语言。

普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文着作为语法规范。

方言,是某一地区的人们的语言,具有地域性是方言的一个重要特点。

我国人口较多,比较复杂,所以讲不通的方言分区处理分析。

按照现代通俗的分发,现代汉语方言可分为七大方言区。

即北方方言(官方方言)、吴方言、湘方言、赣方言、客家方言、闽方言和粤方言。

方言起源于部落语和部族语,是汉语的地方变体。

方言的形成是不发达地域之间缺少沟通的结果。

现在,越是不发达的地区,方言的种类往往越多。

世界大约有3500种语言,非洲就有1140种。

方言本身也是一种文化,还是一种情结。

在一定的地域范围内方言能继续发挥增进乡情、亲情的作用,在艺术领域,又继续发挥繁荣民俗文化的作用。

方言具有相当的使用价值。

但普通话毕竟是在方言的基础上发展起来的,要高于方言。

普通话的音素更为齐全,且用四声调配,节奏感、音乐性强,普通话的词汇和习语空前丰富,更富于表达功能。

如果用普通话和方言分别唱歌,或朗诵散文、诗歌,或宣读****声明,感染力与效果就明显有别。

普通话和方言的区别你在说普通话的时候也会这样说吗括号外是方言说法,括号内为普通话说法。

1.给本书我。

(给我一本书)我给一个苹果他。

普通话与方言的联系和影响摘要:语言是人类特有的一种社会现象,是人类最重要的交际工具和思维工具,它既是文化的重要载体,其本身也是文化的一种形式。

普通话是现代汉民族使用的共同语,以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

我们在这里所提出的方言指地域方言,是指一个特定地理区域中某种语言的变体。

它们之间存在着一定的联系与影响。

关键词:普通话方言联系影响普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

是国家法定的语言,又是全国通用的语言,它是在北方话和北京话基础上长期形成的,又不断吸收方言成分丰富发展自己,它有比较明确的规范标准,语言规范程度比较高,语言声望最高,在社会语言生活中发挥重要的全局性作用。

而汉语方言是汉民族共同语的地域变体,为各自地域的居民服务,是地域文化的载体,记录、保存、传播地域优秀文化;它在普通话之下,受普通话的影响,又吸收普通话成分增强自己的活力,同时又丰富普通话。

可以说“普通话在方言之上,又在方言之中”,它与方言是相依共存、互补作用的关系,它们既互相影响又互相丰富,而不是互相对立、互相排斥。

1、方言与普通话的联系著名的语言学家赵元任说过:“在学术上讲,标准语也是方言,普通所谓的方言也是方言,标准语也是方言的一种。

”普通话原来是北方方言中的一支,由于它在历史形成中对全民族影响较大,所以大家规定拿它为基础向全国推广,成为全民族和全国的通用语。

称汉语的各种方言是普通话的地方变体,是不符合事实的,只有那种“地方普通话”才是普通话的变体分支,而像上海话、广州话等方言与北京话一样,至少都是中古汉语的分支和地方变体。

同一族的语言,主要在地理上的渐变出来的分支,通常称之为方言,分到什么程度是不同的语言了,往往是受政治上的分支的制约,与语言的本身不是一回事。

因此从语言学来看,方言和语言没有界限。

中国地域广阔,语言情况复杂,全国使用一种国家通用语在现代社会是大有好处的。

普通话就是现代汉民族共同语,是全国各民族通用的语言。

普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范。

“普通话”这个词早在清末就出现了。

1902年,学者吴汝纶去日本考察,日本人曾向他建议中国应该推行国语教育来统一语言。

在谈话中就曾提到“普通话”这一名称。

1904年,近代女革命家秋瑾留学日本时,曾与留日学生组织了一个“演说联系会”,拟定了一份简章,在这份简章中就出现了“普通话”的名称。

1906年,研究切音字的学者朱文熊在《江苏新字母》一书中把汉语分为“国文”(文言文)、“普通话”和“俗语”(方言),他不仅提出了“普通话”的名称,而且明确地给“普通话”下了定义:“各省通行之话。

”上世纪三十年代瞿秋白在《鬼门关以外的战争》一文中提出,“文学革命的任务,决不止于创造出一些新式的诗歌小说和戏剧,它应当替中国建立现代的普通话的文腔。

”“现代普通话的新中国文,应当是习惯上中国各地方共同使用的,现代‘人话’的,多音节的,有结尾的……”“普通话”的定义,解放以前的几十年一直是不明确的,也存在不同看法。

新中国成立后,1955年10月召开的“全国文字改革会议”和“现代汉语规范问题学术会议”期间,汉民族共同语的正式名称正式定为“普通话”,并同时确定了它的定义,即“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言”。

1955年10月26日,《人民日报》发表题为《为促进汉字改革、推广普通话、实现汉语规范化而努力》的社论,文中提到:“汉民族共同语,就是以北方话为基础方言、以北京语音为标准音的普通话。

”1956年2月6日,国务院发出关于推广普通话的指示,把普通话的定义增补为“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言、以典范的现代白话文著作为语法规范。

”这个定义从语音、词汇、语法三个方面明确规定了普通话的标准,使得普通话的定义更为科学、更为周密了。

其中,“普通话”二字的涵义是“普遍”和“共通”的意思。

普通话是“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范”的现代汉民族共同语,这是在1955年的全国文字改革会议和现代汉语规范问题学术会议上确定的。

国开(中央电大)专科《现代汉语(1)》十年期末考试简答题题库(分学期版)国开(中央电大)专科《现代汉语(1)》十年期末考试简答题库(分学期版)说明:试卷代号:2405。

2022年7月试题及答案10.为什么我国要大力推广普通话?结合现代汉语现实简要说明。

答:①推广普通话最根本的原因在于现代汉语方言分歧,不便于交际沟通。

②现代汉语有北方话、吴方言、湘方言、赣方言、闽方言、粤方言、客家方言等七大方言,相互之间差异很大,造成了语言上的隔阂。

③推广普通话,采用国家通用语言,有助于交际沟通,有助于经济建设,有助于国家的统一和民族的团结。

11.声调有什么作用?举例说明。

答:声调是贯穿整个音节的高低升降的调子,是由音高变化形成的。

声调在汉语中具有区别意义的作用,一个音节,声母和韵母相同,但是如果声调不同,意义就不一样,例如kanshu标上不同的声调,可以表示“看书”、“砍树”等不同意义。

12.请以“枫、燃”为例,说明形声字的构成特点和主要作用。

答:形声字是由形旁和声旁构成的,例如“枫”,其中“木”是形旁,“风”是声旁。

形旁的作用是提示字义,声旁的作用是指示字音。

例如“燃”,形旁“火”表示这个字的意义与火有关,声旁“然”表示这个字的读音和“然”相同。

13.什么是基本词的全民常用性特点?请举例具体说明。

答:基本词的全民常用性特点,是指基本词的使用频率高,通行地域广,在人们日常交际中普遍使用,在使用范围上不受地域限制,在使用对象上不受使用者的阶级、阶层、职业、年龄、性别、文化层度等方面的限制,任何人都可以使用,例如数词“一、二、三”,还有表示人的基本动作行为的“走、跑、看”等。

2022年1月试题及答案10.普通话为什么要以北方话作为基础方言?下面是对北方话的优势条件分析的一些要点,你自己更认可哪一个条件?谈谈你的看法。

北方话的优势:第一,政治方面影响大;第二,文化方面的影响大;第三,群众基础广泛;第四,通行地域广阔。

普通话和方言之间的关系普通话和方言之间的关系摘要】普通话作为现代汉民族共同语,在中国现代社会的交流、沟通中发挥着着重要的作用,而方言是民族语言的分支,是局部地区人们使用的语言,共同语在某一种或者说某一地取得方言基础上面发展形成,两者相互依存,共同推动社会发展和进步。

关键字】共同语普通话方言一、普通话和方言的形成一)、方言的形成与分类1、方言的形成我国是一个文明古国,拥有着上千年的历史,在漫长的历史变迁中,在各种因素的影响下,随着移民的产生、语言的发展、变异以及民族之间的融合等等因素的影响,形成了各种各样的方言。

所谓的方言就是指是在一定地域通行的、同共同语有所差异的一种语言。

汉族社会在发展过程中出现过程度不同的分化和统一,因而汉语便逐渐产生了方言。

由于我国地广人多造就了现代汉语方言分布区域比较广。

现代汉语各方言之间是存在差异的,其主要表现在语音、词汇、语法等方面,以语音方面较为突出。

和普通话相比,各方言之间在语音上存在一定的规律,在词汇、语法方面也多有共同之处,因此共同语和其他方言并不是各自独立的语言。

从周朝春秋战国时期的诸侯混战,到秦汉的政权统一;从三国并立,晋代统一;南北朝再到隋唐时期;历史上的分分合合,合合分分,促进了各少数民与汉民族的文化融合,也创造出了辉煌的方言文化。

2、方言的分类当前我国语言学界对现代汉语方言划分主要有七大方言:划分是:北方方言、XXX、湘方言、粤方言、闽方言、赣方言、客家方言。

3、通俗话的形成不同的历史时期其实都有普通话的存在,比如,春秋时代有“雅言”、汉代有“通语”、明代有“官话”……现在,我们所说的普通话,指的是以北京语音装订处为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法标准。

是国家法定的语言,也是全国通用的语言,在北方话和北京话基础上,长期形成的,同时通俗话又不断吸收各地方言成分丰富发展自身,通俗话有较为明确的标准标准,语言标准程度相对较高,语言名望最高,在社会语言生活中发挥着重要的、全局性的感化,其实,汉语方言作为汉民族共同语——通俗话的地域变体,为各自地域的人们服务,它是地域文化的载体,在记录、保存、流传地域优秀文化方面,又有不可替代的感化;方言在通俗话之下,受通俗话的影响,又吸收通俗话成分来增强自身活力。