分子遗传学2014

- 格式:doc

- 大小:62.50 KB

- 文档页数:7

2014分子遗传学复习一、名词解释1、结构基因(Structural gene):可被转录形成mRNA,并进而翻译成多肽链,构成各种结构蛋白质,催化各种生化反应的酶和激素等。

2、调节基因(Regulatory gene):指某些可调节控制结构基因表达的基因,合成阻遏蛋白和转录激活因子。

其突变可影响一个或多个结构基因的功能,或导致一个或多个蛋白质(或酶)量的改变。

3、基因组(genome):基因组(应该)是整套染色体所包含的DNA分子以及DNA 分子所携带的全部遗传指令。

或单倍体细胞核、细胞器或病毒粒子所含的全部DNA或RNA。

4、C值悖理(C-v a l u e p a r a d o x):生物基因组的大小同生物在进化上所处的地位及复杂性之间无严格的对应关系,这种现象称为C值悖理(C——value paradox)。

N值悖理(N-v a l u e p a r a d o x):物种的基因数目和生物进化程度或生物复杂性的不对应性,这被称之为N(number of genes)值悖理(N value paradox)或G(number of genes)值悖理。

5、基因家族(gene family):由同一个祖先基因经过重复(duplication)和变异进化而形成结构和功能相似的一组基因,组成了一个基因家族。

6、孤独基因(orphon):成簇的多基因家族的偶尔分散的成员称为孤独基因(orphon) 。

7、假基因(pseudogene): 多基因家族经常包含结构保守的基因,它们是通过积累突变产生,来满足不同的功能需要。

在一些例子中,突变使基因功能完全丧失,这样的无功能的基因拷贝称为假基因,经常用希腊字母表示8、①卫星DNA(Satellite DNA):是高等真核生物基因组重复程度最高的成分,由非常短的串联多次重复DNA序列组成。

②小卫星DNA(Minisatellite DNA) :一般位于端粒处,由几百个核苷酸对的单元重复组成。

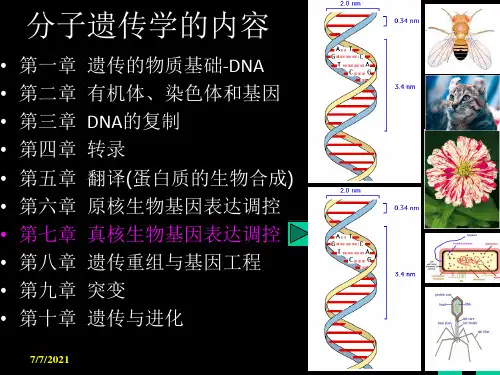

1.分子遗传学:是研究遗传信息大分子的结构和功能的科学。

它依据物理、化学的原理来解释生命遗传现象,并在分子水平上研究遗传机制及遗传物质对代谢过程的调控。

2.分子遗传学研究对象:从基因到表型的一切细胞内与遗变异有关的分子事件。

不仅仅包括中心法则中从DNA到蛋白质的过程。

分子遗传学研究内容:遗传信息大分子在生命系统中的储存、复制、表达及调控过程。

分子遗传学研究目标:明确遗传信息大分子对生物表型形成的作用机制。

第二章基因1.从遗传学史的角度看,基因概念大致分以下几个阶段:泛基因(或前基因)→孟德尔(遗传因子)→摩尔根(基因):基因是功能单位(决定性状),基因是突变单位(基因是突变的最小结构),交换单位(交换的最小结构)三位一体的组合。

→顺反子:在一个等位基因内部发生两个以上位点的突变,如两个突变位点位于同一染色体上,为顺式结构,生物个体表现为野生型;突变位点分别位于两个同源染色体上,为反式结构,生物个体表现为突变型。

即其顺式和反式结构的表型效应是不同的。

一个具有顺反效应的DNA片段就是一个顺反子,代表一个基因。

(或者具有顺反效应的DNA片段就是一个基因)(基因内部这些不同位点之间还可以发生交换和重组:一个基因不是一个突变单位,也不是一个重组单位)→操纵子:基因是一个转录单位,是一个以不同来源的外显子为构件的嵌合体,处于沉默的DNA介质(内含子)中→现代基因2.鉴定基因的5个标准1)基因具有开放性阅读框ORF。

2)基因往往具有一定的序列特征。

3)基因序列具有一定的保守特性。

4)基因能够进行转录。

5)通过基因失活产生的功能改变鉴定基因。

(能排除假基因的干扰)3.蛋白质基因:能够自我复制的蛋白质病毒因子。

朊病毒:一类不含核酸而仅由蛋白质构成的可自我复制并具有感染性的因子。

4.基因组印记(genomic imprinting):由于一些可遗传的修饰作用(如DNA、组蛋白甲基化作用)控制着亲本中某个单一的等位印记基因活性,从而导致个体在发育上的功能差异,使个体具有不同的性状特征。

分子遗传学什么是分子遗传学?分子遗传学是遗传学的一个重要分支,研究的重点是基因组以及基因之间的相互作用和调控。

通过对细胞和生物体内发生的遗传变异和突变的分子机制的研究,揭示了基因的结构和功能,以及基因在生物体发育和进化中的作用。

分子遗传学的基本原理是基于DNA和RNA的性质和功能,通过研究基因的表达、转录、翻译和修饰等过程,深入了解基因的调控和遗传信息的传递。

分子遗传学的研究方法分子遗传学的研究方法主要包括:1. DNA测序DNA测序是分子遗传学中最常用的技术之一。

通过测序技术,可以准确地确定DNA序列,从而揭示基因组的结构和功能。

常用的DNA测序方法包括传统的Sanger测序和高通量测序技术,如二代测序和三代测序。

2. PCR(聚合酶链式反应)PCR是一种重要的分子生物学技术,用于扩增DNA序列。

通过反复进行退火、DNA链合成和DNA脱离等步骤,可以在较短的时间内扩增出特定的DNA片段。

PCR技术广泛应用于基因克隆、遗传变异检测等领域。

3. 基因克隆基因克隆是将DNA片段插入到载体中,并在宿主细胞中复制和表达的过程。

通过基因克隆技术,可以获得大量特定DNA片段,用于进一步研究基因的功能和调控机制。

4. 基因表达分析基因表达分析是研究基因在细胞和组织中的表达水平和模式的方法。

常用的基因表达分析技术包括Northern blotting、RT-PCR、DNA芯片等。

通过基因表达分析,可以了解基因在不同发育阶段、组织类型和环境中的表达模式,揭示基因的功能和调控网络。

5. 基因编辑和转基因技术基因编辑和转基因技术是通过改变基因组中的特定序列来研究基因功能和调控的方法。

常用的基因编辑技术包括CRISPR-Cas9、TALEN和ZFN等。

通过基因编辑和转基因技术,可以揭示基因的功能和调控网络,以及基因与表型之间的关系。

分子遗传学的研究内容分子遗传学的研究内容包括:1. 基因组学基因组学研究的是整个基因组的结构和功能,涉及到染色体、基因和非编码RNA等多个层面。

1.分子遗传学:在分子水平研究遗传和变异的学科,研究遗传信息的结构、功能、传递规律和表达规律的学科。

2.DNA的三级结构:是指在一二结构基础上的多聚核苷酸链上的卷曲。

在一定意义上,是指双螺旋基础上的卷曲,包括链的扭结和超螺旋3.变性或解链:如果缓慢加热,可以使氢键断裂,双链解开,产生单链DNA分子的过程。

4.复性或退火:核酸分子在变性后,分开的2条单链缓慢冷却后重新形成互补的双链的过程。

5.成核作用:互补的两条DNA链彼此碰撞开始复性时,有一个中心部位形成氢键先连接起来。

6.拉拉链作用:后面的就像拉拉链形成互补的双链连接起来的过程。

解链温度(Tm):加热变性使DNA的双螺旋结构失去一半时的温度。

7.增色效应:DNA变性后提高了对紫外线的吸收能力称为增色效应。

8.减色效应:由于双链的增多对260nm处紫外线吸收值减小的现象。

9.基因组:原核细胞中遗传物质的总量或真核细胞中单套染色体及其上的基因。

10.核型:真核细胞中期的全套染色体的表型,包括形态特征,数目、大小。

11.C值:真核细胞单倍体染色体DNA总量或原核染色体中DNA总量。

12.质粒:存在于细菌或真菌细胞中独立于主染色体之外,可以自主复制的环状DNA分子。

13.端粒:染色体末端的正向重复序列。

14.单一顺序:在一个基因组中只有一个拷贝或几个拷贝。

15重叠基因:两个或两个以上基因共一段DNA序列(1977年发现)16基因家族:由一个祖先基因经过重复和变异产生的一组同源基因.17基因簇:一组相同的或相关的基因排列在一起。

18假基因:在基因家族中因突变而失去功能不能产生具有生物活性蛋白的基因。

19卫星DNA:将DNA切段成片段进行氯化铯密度梯度超离心时,由于富含A\T 段浮力密度小,常常在离心管中形成一条较窄的卫星带,称为卫星DNA。

20.DNA指纹:由于不同个体、串联重复数目、位置都不同,小卫星的southern 杂交谱带就具有高度的个体特异性。

绪论1. 独立分离定律:在生物体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。

2. 自由组合定律:控制不同性状的遗传椅子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成队的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合.3. “连锁”:染色体可以自由组合,而排在一条染色体上的基因是不能自由组合的。

同源染色体的断离与结合,而产生了基因的“互相交换”。

4. 分子遗传学:是研究遗传信息大分子的结构和功能的科学。

它依据物理、化学的原理来解释遗传现象,并在分子水平上研究遗传机制及遗传物质对代谢过程的调控。

第一章1.基因:遗传的物质基础,是DNA分子上具有遗传信息的特定核苷酸序列的总称,是具有遗传效应的DNA分子片段。

既是功能单位,又是重组单位和突变单位。

2.顺反子:编码单条多肽链的一个遗传功能单位,即转录单位。

3.朊病毒:一类不含核酸而仅由蛋白质构成的可自我复制并具有感染性的因子。

4.表观遗传学:在DNA序列不发生改变的情况下,基因表达发生表化的遗传学研究。

5.断裂基因:基因的编码序列在DNA放在上不是连续的,而是被不编码的序列隔开,形成镶嵌排列的断裂形式。

6.外显子:基因中编码的序列,与mRNA的序列相对应。

内含子:基因中不编码的序列。

7.重叠基因:是指两个或两个以上的基因共有一段DNA序列,或是指一段DNA序列成为两个或两个以上基因的组成部分。

8.DNA的转座:由可移位因子介导的遗传物质重排现象。

9.转座子:存在于染色体DNA上可自主复制和位移的基本单位。

10.基因序列:指基因组里决定蛋白质(或RNA产物)的DNA序列。

11.非基因序列:是基因组中除基因以外的所有DNA序列,主要是两个基因之间的间插序列。

12.编码序列:指编码RNA和蛋白质的DNA序列。

13.非编码序列:指基因的内含子序列以及居间序列的总和。

Rh血型弱D变异体的分子遗传学分析林凤秋;章旭;李剑平【期刊名称】《中华医学遗传学杂志》【年(卷),期】2014(031)006【摘要】Objective To explore the molecular basis for an individual with a rare weak D phenotype.Methods Serological methods were used to characterize the RhD blood group phenotype.The exons of RHD gene were amplified with PCR and sequenced.The presence of Rhesus box was tested by PCR to determine the homozygosity of RHD gene.Results The RhD blood group of the proband was detected as weak D.The 10 exons of the RHD gene and Rhesus box could be amplified by PCR,and the genotype of RHD alleles was determined as RHD+/RHD-.The exons of the RHD gene were sequenced,and a 365C >T mutation in exon 3 wasdetected.Therefore,the RhD blood group of the proband was confirmed as weak D type 54 by both serological methods and DNAsequencing.Conclusion A weak D type 54 has been detected.A 365C>T mutation in RHD gene is responsible for the low expression of D antigen.%目的分析1例Rh血型弱D型个体的分子机制.方法采用血清学方法确认样本的RhD血型表型.用PCR特异性扩增RHD基因的10个外显子,并测序分析RHD基因的全长编码序列.用PCR法测定融合Rh盒子以分析RHD基因的纯合性.结果先证者RhD血清学检测为弱阳性,其RHD基因可扩增出第1~10外显子,且为融合Rh盒子阳性,判定其基因型为RHD+/RHD-型.RHD基因外显子测序结果显示,与正常RHD基因序列相比,先证者第3外显子第365位碱基存在C>T突变.根据血清学和基因测序结果,可将标本定义为弱D型54.结论发现1例弱D型54,其RHD 基因第365位碱基的C>T突变导致D抗原表达减弱.【总页数】4页(P786-789)【作者】林凤秋;章旭;李剑平【作者单位】110044 沈阳,辽宁省血液中心;110044 沈阳,辽宁省血液中心;110044 沈阳,辽宁省血液中心;沈阳市干细胞临床应用研究中心【正文语种】中文【相关文献】1.Rh血型弱D和DEL表型的基因突变分析2.Rh弱D血型1例鉴定分析3.改良木瓜酶-抗痛素法对Rh血型4份弱抗体特异性的检测分析4.Rh血型弱D1例鉴定分析5.1例Rh血型弱D15型变异体的分子基础因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

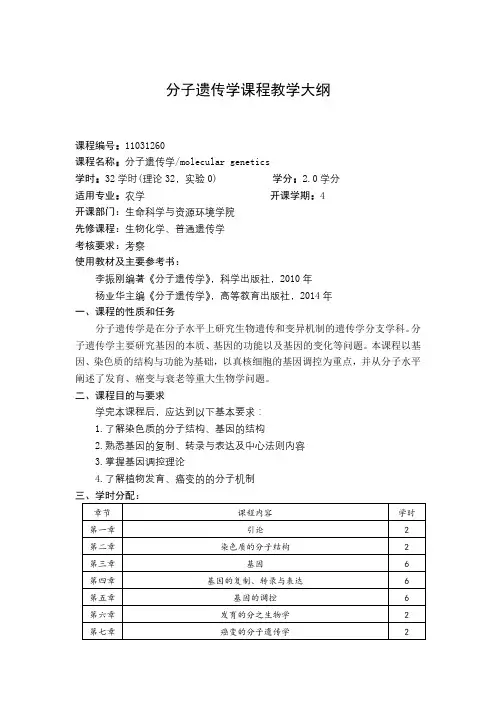

分子遗传学课程教学大纲课程编号:11031260课程名称:分子遗传学/molecular genetics学时:32学时(理论32,实验0) 学分:2.0学分适用专业:农学开课学期:4开课部门:生命科学与资源环境学院先修课程:生物化学、普通遗传学考核要求:考察使用教材及主要参考书:李振刚编著《分子遗传学》,科学出版社,2010年杨业华主编《分子遗传学》,高等教育出版社,2014年一、课程的性质和任务分子遗传学是在分子水平上研究生物遗传和变异机制的遗传学分支学科。

分子遗传学主要研究基因的本质、基因的功能以及基因的变化等问题。

本课程以基因、染色质的结构与功能为基础,以真核细胞的基因调控为重点,并从分子水平阐述了发育、癌变与衰老等重大生物学问题。

二、课程目的与要求学完本课程后,应达到以下基本要求:1.了解染色质的分子结构、基因的结构2.熟悉基因的复制、转录与表达及中心法则内容3.掌握基因调控理论4.了解植物发育、癌变的的分子机制章节课程内容学时第一章引论 2 第二章染色质的分子结构 2 第三章基因 6 第四章基因的复制、转录与表达 6 第五章基因的调控 6 第六章发育的分之生物学 2 第七章癌变的分子遗传学 2第八章高等植物发育的分子遗传学 3 第九章中心法则导论 3 合计32四、教学中应注意的问题:积极进行课堂教学改革,让学生主动参与教学,培养学生的学习参与意识,改进学习方式。

在传授知识的同时,教会学生学习方法,培养综合思维能力。

通过学习使学生树立正确的遗传意识,学会用遗传学知识认识分析遗传现象和问题的能力。

五、教学内容第一章引论1.基本内容:①分子遗传学的含义②分子遗传学的产生③分子遗传学的展望2.教学的基本要求:通过本章学习学生要能正确理解分子遗传学的含义,了解分子遗传学的发展趋势和前景。

3.教学重点难点:重点:分子遗传学的展望难点:分子遗传学的含义4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第二章染色质的分子结构1.基本内容:①单线性②染色质的分子组成③染色质的结构④染色质结构与基因表达⑤染色质的复制与转录2.教学的基本要求:掌握染色质的结构3.教学重点难点:重点:染色质结构与基因表达难点:染色质的分子组成4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第三章基因1.基本内容:①基因与DNA②基因的分子概念③重复序列④重复基因⑤断裂基因⑥重叠基因⑦模糊基因⑧Gilbert的基因新概念⑨转座子2.教学的基本要求:通过本章的学习,使学生认识和掌握基因的分子概念3.教学重点难点:重点:基因的分子概念难点:重复基因、断裂基因、重叠基因、模糊基因4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第四章基因的复制、转录与表达1.基本内容:①DNA复制②RNA合成③mRNA前体的加工④蛋白质的合成2.教学的基本要求:DNA复制、RNA合成3.教学重点难点:重点:蛋白质的合成难点:mRNA前体的加工4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第五章基因的调控1.基本内容:①调控序列与调控蛋白②基因的分子调控③真核基因的分子调控-多因子调控④真核基因的染色质调控⑤转录后的基因调控⑥真核基因的调控模型-Davidson-Britten模型2.教学的基本要求:调控序列与调控蛋白3.教学重点难点:重点:基因的分子调控难点:真核基因的分子调控-多因子调控4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第六章发育的分子生物学1.基本内容:①发育分化理论②胚胎极性与背腹的决定-卵皮层的旋转与发育的启动③器官组织的分化-诱导的分子机制④发育程序的分子机制⑤形态发生的分子机制⑥非A-P型H基因:En、Pax、Evx⑦细胞凋亡的概念2.教学的基本要求:发育分化理论,细胞凋亡的概念3.教学重点难点:重点:发育程序的分子机制难点:非A-P型H基因:En、Pax、Evx4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第七章癌变的分子遗传学1.基本内容:①癌的发生-单克隆起源②癌变的起因③抑癌的基因④原癌基因转变为癌基因的途径⑤单一突变不足以引起癌变-癌变的多阶段性质⑥细胞癌变多阶段性的分子基础⑦细胞癌基因与信息传递⑧发育相关的癌基因2.教学的基本要求:了解癌变的起因3.教学重点难点:重点:癌变的起因难点:细胞癌基因与信息传递4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第八章高等植物发育的分子遗传学1.基本内容:①植物发育的分子遗传学特点②植物体型格局的发育③植物的形态发生④花的形态发生与分化⑤胚珠形态发生的基因⑥植物发育调控基因的分离⑦植物发育调控基因功能的研究2.教学的基本要求:植物发育的分子遗传学特点3.教学重点难点:重点:植物发育调控基因功能的研究难点:植物发育调控基因的分离4.教学建议:以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂第九章中心法则导论1.基本内容:①引言②中心法则的提出及修正③对中心法则的挑战④中心法则在生命系统中的地位⑤中心法则与遗传信息流⑥中心法则的未来2.教学的基本要求:中心法则在生命系统中的地位3.教学重点难点:重点:中心法则的提出及修正难点:对中心法则的挑战4.教学建议以多媒体教学授课为主,课件内容力求图文并茂。

1994年中国农科院博士入学分子遗传学试题一、名词解释1、内含子(intron)2、核小体(nucleosome)3、操纵子(operon)4、引发体(promosome)5、增变基因(mutator gene)6、异源双链体(heteroduplex)7、转座子(transposon)8、卫星DNA(satellite DNA)9、Z型DNA(Z-DNA)10、无效突变(null mutation)11、RNA编辑(RNA-editing)12、溶源现象(lysogenesis)13、MM兼并(code degeneracy) 14、拟基因(pseudogene)15、光复合修复(photoreaction repair)16、断裂基因(split gene) 17、Chi序列(Chi sequence) 18、复制子(replicon) 19、同裂酶(isoschizomer)20、核酶(ribozyme)二、请简要回答下列问题(每题6分,共60分)1、同源重组与位点专一性重组有何异同?2、错配校正酶(mismatch correction enzyme)在校正错配碱基时,往往能切除新合成链上的碱基,其原理是什么?3、启动子(promoter)的作用是什么?原核生物启动子有哪些结构特征?4、病毒与细菌的最主要区别是什么?5、基因簇(gene cluster)与基因家族(gene family)有何区别?6、在真核生物中有哪几种RNA聚合酶,它们分别转录哪种RNA分子7、真核生物中tRNA、rRNA、mRNA的剪接各有何特点?8、普通PCR与随机引物PCR(RAPD)有何区别?9、在DNA复制过程中会形成一种复制体(replisome)的结构,它是由哪几部分组成的?10、双脱氧法测序的基本原理是什么?1995北农、农科院博士分子遗传学试题(97基本是此卷)一、名词解释1、内含子(intron )2、Z型DNA(Z-DNA)3、同裂酶(isoschizomer)4、增变基因(mutator gene)5、操纵子(operon)6、同功tRNA(isoaccepter)7、冈崎片段(Okazaki fragment)8、移码突变(frameshift mutation)9、基因簇(gene cluster)10、琥珀突变(amber mutation) 11、核小体(nucleosme) 12、拓扑异构酶(topoisomerase)13、引发体(primosome) 14、卫星DNA(satellite DNA) 15、核酶(ribozyme)16、SD序列(SD sequence)17颠换(transversion)18、弱化子(attenuator)19、基因家族(gene family)20、CAT框(CAT box)二、填空题1、DNA聚合酶I有、、活性。

【ASH2014】Ph样ALL的分子遗传学进展急性淋巴细胞白血病(ALL)是儿童最常见的恶性肿瘤之一,目前通过疾病危险度分层诊断和治疗已经使儿童ALL的5年无病生存率和总生存率显著提高。

但仍有20%的患者疗效不佳,易复发。

随着基因组研究的进展,在ALL中发现了很多具有预后意义的重现性遗传学异常,如BCR-ABL1、TEL-AML1、MLL易位相关融合基因、iAMP21等。

Ph样ALL的概念最早在2009年分别由两个研究组提出,它是一组根据基因表达谱聚类的ALL亚群。

其基因表达模式与BCR-ABL1阳性的ALL相似,临床预后也相似,为一组高危疾病,故被称为Ph样ALL。

现已逐渐认识到Ph样ALL虽然基因组水平的异常具有显著的异质性,但共同特征主要为细胞因子受体和激酶信号通路活化相关的分子异常(表1),同时常伴有淋系发育相关转录因子的异常。

Ph样ALL的总体发生率呈现一个钟形曲线。

约占儿童ALL的1013 %,青少年ALL中为215,年轻成年人ALL中为27 %。

而在中年人和老年人ALL中,Ph样ALL发生率又随年龄的增加而逐步下降。

1、JAK激酶通路基因异常JAK激酶(januskinase)为细胞内非受体型酪氨酸激酶家族,其成员有JAK1、JAK2、JAK3和TYK2。

JAK激酶介导细胞因子及其受体(CRLF2等)产生的信号,通过活化JAK-STAT信号通路,调控细胞增殖。

JAK激酶通路异常活化是Ph样ALL中常见的遗传学异常,是肿瘤细胞增殖失调控的重要原因。

1.1 CRLF2基因异常CRLF2 (cytokinereceptor like factor 2)基因位于染色体Xp22.3/Yp11.3,编码胸腺基质淋巴细胞生成素受体(thymicstromallymphopoietin receptor,TSLPR)。

在配体TSLP存在的情况下,TSLPR和IL-7Ra形成异源二聚化的受体复合物并活化,启动下游的JAK-STAT 信号通路,参与调控细胞的发育和增殖。

动物遗传育种(遗传学部分)复习资料2014秋教材动物遗传育种学(遗传部分)复习资料 2014年秋一、名词解释:1、复制:DNA的复制就是指以秦代DNA分子为模板合成一个新的与亲代模板结构相同的子代DNA的过程。

2、转录:转录是以DNA 为模板,在RNA 聚合酶的作用下合成RNA的过程。

3、翻译:蛋白质合成的过程叫做翻译4、同源染色体:成对的染色体中一个来自父方,一个来自母方,其长度、直径、形状、着丝粒的位置以及染色粒都相同的染色体。

5、伴性遗传:又称性连锁遗传,即某些形状的遗传和性别有一定联系的一种遗传方式。

6、随机交配:指在一个有性繁殖的生物群体中,任何一个性别中的任何一个个体,都有相同的机会与其异性性别中任何一个个体相互交配,即它们相互交配的机会是相同的。

7、测交:杂交产生的子一代个体再与其隐性(或双隐性)亲本的交配方式,以测验子代个体的基因型的一种回交8、基因:基因是有功能的DNA片段,它含有合成有功能的蛋白质多肽链或RNA所必须的全部核苷酸序列。

9、基因型:个体或细胞的特定基因组成。

10、单倍体:含有配子染色体的数称为单倍体11、一因多效:是指一个基因可以影响许多个性状12、多因一效:是指许多对基因共同影响一个性状,即一个性状经常受许多基因的控制。

虽然在那里,某一基因的作用可能突出。

13、质量性状:有一类性状可明确地区分成若干种相对性状,并可用形容词进行描述,如猪的毛色有黑、白、棕色之分,人们称之为质量性状。

14、数量性状:另一类性状由于其变异是连续的,无法用形容词描述,只能用度、量、衡等工具进行测定,并用数量来表示,如猪在特定日龄的体重、体尺等,称为数量性状。

15、群体:一个品种(或类群等)所有成员总称16、基因频率:是指群体中某一基因占其同一位点全部基因的比率。

17、基因型频率:是指群体中某一基因型个体占群体总数的比率。

18、顺式作用元件:DNA分子上与结构基因连锁的转录调控区域称为顺式作用元件,包括启动子、增强子、沉默子及答应元件等。

分子遗传学研究方法

分子遗传学是一门研究生物体遗传信息的学科,它通过研究DNA、RNA和蛋白质等分子水平上的遗传信息传递和表达,揭示生物

体遗传特征和变异的机制。

在分子遗传学研究中,科学家们使用各

种方法来探究基因的结构、功能和调控,为遗传疾病的诊断和治疗

提供了重要的理论和实验基础。

1. DNA测序技术。

DNA测序技术是分子遗传学研究的基础工具之一,它能够准确

地测定DNA序列,揭示基因组的结构和变异。

随着高通量测序技术

的发展,科学家们能够快速、高效地对基因组进行测序,为基因组

学研究提供了强大的支持。

2. 基因编辑技术。

基因编辑技术如CRISPR-Cas9已经成为分子遗传学研究中的重

要工具,它能够精准地编辑基因组,实现基因的敲入、敲出和修饰,为研究基因功能和调控提供了便利。

3. 基因表达分析。

通过转录组学和蛋白质组学技术,科学家们可以全面地分析基因的表达和蛋白质的组成,揭示基因调控网络和蛋白质相互作用,从而深入理解生物体的遗传特征和功能。

4. 分子标记技术。

分子标记技术如PCR、Southern blot和Northern blot等,能够对特定基因进行快速检测和分析,为遗传疾病的诊断和研究提供了重要的手段。

分子遗传学研究方法的不断创新和发展,为我们深入理解生物体的遗传特征和变异提供了强大的工具和技术支持,也为遗传疾病的防治和基因治疗提供了新的希望。

随着技术的不断进步,相信分子遗传学将为人类健康和生命科学领域带来更多的突破和发展。

《中国癌症杂志》2014年第24卷第8期CHINA ONCOLOGY 2014 Vol.24 No.8 630小细胞肺癌分子遗传学研究进展刘笛 综述 樊旼审校复旦大学附属肿瘤医院放疗科,复旦大学上海医学院肿瘤学系,上海200032 [摘要] 小细胞肺癌(small cell lung cancer,SCLC)恶性程度高、预后差,现有的靶向药物治疗基本无效,迫切需要深入了解其分子特征从而筛选有效的治疗靶点。

二代测序等全基因组研究技术为肿瘤的研究、诊治批量增加遗传标志物,SCLC的遗传位点亦不断被发现和解读。

本文对近年SCLC分子遗传特征的研究进展进行综述。

[关键词] 小细胞肺癌;遗传变异;基因表达谱;致癌信号通路 DOI: 10.3969/j.issn.1007-3969.2014.08.013 中图分类号:R734.2 文献标志码:A 文章编号:1007-3639(2014)08-0636-06Recent advances of molecular genetic characteristics of small cell lung cancer LIU Di, FAN Min (Department of Radiation Oncology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Department of Oncology, Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai 200032, China)Correspondence to: FAN Min E-mail: fanming@ [Abstract] Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive malignancy with fairly poor prognosis. Innovative treatment based on improved understanding of the genetic alterations of SCLC is awaited. Recently, a number of potential targets or important oncogenic pathways have been identified by the next generation sequencing or other systematic genomic analysis in SCLC. In this review, we summarised the new findings of genetic characteristics in SCLC. [Key words] Small cell lung cancer; Genomic variation; Gene expression profiling; Oncogenic pathway 肺癌目前是全世界最常见的恶性实体肿瘤,其中小细胞肺癌(small cell lung cancer,SCLC)约占13%[1],绝大多数罹患者有长期吸烟史。

简答题:1.核小体与核小体定位在基因表达及其调控中有何作用?核小体是染色质的基本结构单位,体内外试验均证实,核小体是基因转录的通用抑制子。

细胞内基因组包裹在核小体内,如果启动子区在核小体内,则转录通常会被抑制。

试验也证明由于缺少H4组蛋白,在核小体不能形成的酵母细胞系中,很多基因变成组成型表达,而在正常的细胞中,他们均处于抑制状态。

核小体在DNA中的精确定位对细胞正常功能的发挥起重要作用。

由于核小体与DNA的动态相互作用,大多数核小体的位置是不固定的。

但是在有些情况下,某些核小体被限定在基因组的固定位置上,或者说DNA序列仅以一种特定的构型装配成核小体,则DNA上的每个位点将一直位于核小体上的特定位置,我们称这种装配类型为核小体定位。

核小体的定位对基因的表达调控有重要的影响。

它的定位变化总是伴随着基因从抑制到转录状态的转变。

核小体的定位或定位的去稳定或解除可能是影响基因转录调控的重要因素。

大量的试验结果表明,核小体的形成和在染色质的精确定位是真核基因表达所必需的。

有人提出核小体的形成及其在染色质上的精确定位有以下两方面的作用:(1)提供一个支架结构,使转录因子之间的信息传递更有效;(2)染色质结构的不均一性,即某些区域不形成核小体,保证了转录因子易于接近染色质模板。

2.常见的反式作用因子有哪些?其结构特点是什么?这些调节着基因转录活性的反式作用因子,通称为转录因子,已鉴别的转录因子可分为普遍性和组织特异性两类。

转录因子有数千种之多,从其结构特点来看,主要有两大功能区,①DNA结合域,②活性域。

对于DNA结合域,根据其氨基酸结构域的特点,又可分为:螺旋-转角-螺旋(helix-turn-helix,HTH),锌指(zinc finger),螺旋-环-螺旋(helix-loop-helix,HLH),亮氨酸拉链(leucine zipper,ZIP),同源异型域(homeodomain,HD),激素受体类(类固醇等)或核受体类,β桶(β-barrels)结构等。

锌指蛋白(zinc finger protein)是由含有锌指结构域的两类蛋白质组成,即传统的锌指蛋白和类固醇受体结合蛋白质。

锌指结构域是由蛋白质上保守的半胱氨酸及/或组氨酸与锌原子结合形成一个手指状的结构。

典型的锌指蛋白往往有多个锌指结构域,其保守序列为Cys-X2-Cys-X3-phe-X5-leu-X2-His-X2-His,锌原子与其中两个半胱氨酸和2个组氨酸结合形成四面体结构,长23个氨基酸,两个锌指之间由7 8个氨基酸相连。

从每个锌指的三级结构来看,其N端形成β折叠,C端形成α螺旋。

反向平行的β折叠区含有2个半胱氨酸,与其后α螺旋中的2个组氨酸一起与锌原子结合,而由锌原子稳定了整个锌指结构。

同源异型域蛋白属于HTH蛋白,可形成三个螺旋区,其中螺旋2、螺旋3形成典型的HTH域,螺旋3识别螺旋与DNA大沟结合,其N末端臂参与DNA小沟的结合,同源异型域蛋白形成二聚体后才与DNA结合β-桶(β-barrels)结构,每个亚基上的α-螺旋则与DNA大沟相结合,两个相邻的大沟被识别螺旋结合后可导致DNA分子发生45°的弯曲。

HLH长40~50个氨基酸,由两个长15~16个氨基酸的亲水,亲脂的α螺旋及长度不同的环(连接区)将其分开。

两蛋白的两个α-螺旋疏水面相互作用可形成同二聚体或异二聚体,多数HLH附近有一强碱性的氨基酸区,但也有不含该区的HLH,含有碱性区的HLH 称为bHLH或HLP,是DNA的识别和结合所必需的,但与DNA结合能力的差异则是由bHLH 基序及二聚体的状况所控制的。

亮氨酸拉链(leucine zipper,ZIP)的双亲α螺旋其疏水面亮氨酸突出,并与另一个平行的亮氨酸拉链蛋白的亮氨酸突出交错排列,盘绕成卷,两个右手螺旋互相缠绕,每圈3.5个氨基酸,每7个残基构成一个完整的重复单位,因此亮氨酸在拉链区每隔6个氨基酸残基重复出现一次,两个蛋白形成同源二聚体或异源二聚体。

在每个拉链蛋白质中与亮氨酸重复序列邻近的区域是高度碱性的,可作为一个DNA的结合位点。

整个二聚体呈Y型结构,拉链构成茎,两个碱性区分叉形成臂,横跨在DNA分子上并与相邻的DNA两个大沟结合,这称为bZIP。

3.原核生物与真核生物基因表达调节机制的主要差别是什么?原核生物和真核生物基因表达调控的不同1.在原核生物中,基因表达的调控以转录水平调控为主,在调节基因的作用下,主要以操纵子为单位,转录出一条多顺反子mRNA,并指导蛋白质合成;而且转录和翻译是偶联的,很少发生mRNA的加工、修饰。

但也存在转录后水平的调控,例如反义RNA的调控,翻译的调控,RNA开关等。

2.在真核生物中,基因表达的调控十分复杂,可发生在多个层次、多个水平,包括从染色体和染色质的表观遗传学控制,DNA的复制、RNA的转录、加工与拼接、蛋白质翻译及翻译后加工、修饰等等。

对于真核生物基因的转录调控,主要是顺式作用元件(cis-acting element)与反式作用因子(trans-acting factor)的相互作用。

3.另外,DNA的重排和RNA的交替剪接也是真核生物基因表达多样性的重要机制;近年发现的小分子RNA通过RNA干扰途径也可调节基因的表达,介导DNA的甲基化、mRNA的降解及翻译起始的抑制等。

4.转座子的遗传学效应与应用转座子:是一类较大的转座因子,除了含有与它转座作用有关基因外,还带有抗药基因以及其他基因,如乳糖发酵基因。

(1)改变染色体结构当转座子插入后而引起受体位点DNA一段短的同向重复序列(DR),即靶位加倍(target-site-duplication)。

(2)诱发基因突变当转座子插入到某个基因座位中往往导致该基因失活,在某些情况,插入位点的基因保持正常转录,只是转录子中的插入序列通过转录后的剪接过程而被除掉,因此插入位点的基因仍表现出显性性状,这种现象叫做渗漏突变(leaky mutation)。

也就是仍有—些残余水平基因表达的突变。

该基因称为渗漏基因(leaky gene),又称亚效等位基因(hypomorph),即一种突变种基因与其野生型有相似的效应,但效应较弱。

(3)调节基因表达反转录病毒带有增强子(enhancer)序列,很多转座子也带有增强子,它们像RNA病毒一样,能使其插入位点附近的基因活性增强。

转座子除了含有增强子外,有的转座子还含有启动子,也能促进基因的转录活性。

(4)产生新的变异由于转座插入位点可能出现新的基因,如像Tn带的抗药性基因,它的转座不仅造成某个基因的插入突变,同时在此位点上出现一个新的抗药性基因。

由于转座作用,使某些原来在染色体相距甚远的基因组合在一起,构建成一个操纵子或表达单元,也有可能产生一些具有新的生物学功能的基因和编码新的蛋白质分子。

(5)转座子标记克隆目的基因基因克隆是研究基因结构和功能及基因转移的必要前提,目前常用的办法是构建基因组文库或cDNA文库,然后从中筛选目的基因。

该技术的原理是由于转座子序列可以在基因组中转座,如该序列转座正好插入某一基因的外显子区域时,导致这一基因失活,结果表型改变而成为突变体,如该突变是由于转座子的DNA克隆,其中必定会含有与该突变体有关的基因。

也就是说,用转座子给未知的目的基因加以标记,这样便于该基因的识别与分离。

用该突变型提取DNA构建基因组DNA文库,用标记的转座子序列作为探针,筛选出的克隆中,再对转座子两端序列进行亚克隆,这是被转座子插入的基因序列。

这些亚克隆又反过来作为探针,用于筛选野生型个体的基因文库,获得完整的目的基因。

(6)转座因子作为基因工程载体利用P因子作为载体,将外源基因转移到果蝇胚胎生殖系细胞中,对果蝇进行遗传操作。

将携带目的基因的缺陷P因子和完整的P因子同时注入到胚胎的前胚盘,完整的P因子不仅能识别自身的末端序列,也能识别缺陷P因子的末端而进行转座,结果两种P因子都被插入到基因组中。

只有P因子两末端之间的DNA序列才能被插入,两端外侧序列不是转座因子的组成部分,不会被插入到基因组。

因此该技术的优点是只插入一个外源基因的拷贝。

也就是说,所有转基因果蝇只携带一个拷贝的外源基因,因而便于对其结构和功能进行研究。

5.简述染色质重塑的基本过程及其生物学功能。

染色质重塑(chromatin remodeling)是表观遗传修饰中一种常见的方式,是指导致整个细胞分裂周期中染色质结构和位置改变的过程。

此过程涉及某些依赖能量供给的组蛋白修饰,从而导致许多蛋白-蛋白及蛋白-DNA的互作受到破坏。

在染色质发生重塑的过程中,密集的染色质丝在核小体连接处发生松懈造成染色质疏松,从而使启动子区中的顺式作用元件得以暴露,为反式作用因子(转录因子)与之结合提供了空间接触的可能。

细胞基因组中的DNA通常并非处于裸露状态,而是与组蛋白一起构成结构致密的染色质,故染色质结构状态的改变会影响基因的表达。

染色体重塑过程由两种蛋白复合体所介导,即A TP依赖型核小体重构复合体和组蛋白修饰复合体。

前者通过水解作用改变核小体构型,后者对核心组蛋白N端尾部的共价修饰进行催化。

(1)染色质重塑与发育SWI/SNF在果蝇的个体发育中具有重要作用。

另外,ISWI在体细胞核移植过程中还起到染色质重塑因子的作用,它以依赖ATP的方式使通用转录因子TATA框结合蛋白(TA TA box binding protein,TBP)从体细胞核基质上解离并从细胞核中释放出来,同时,其他一些蛋白质由卵母细胞质进入核内。

TATA框结合蛋白的解离可能启动染色质重塑。

(2)染色质重塑与人类疾病染色质重塑复合物和组蛋白修饰酶的突变均可引起人体生长发育畸形,导致智力发育迟缓,甚至癌症的发生。

(3)染色质重塑与基因剂量补偿剂量补偿效应通常发生在性染色体中,但是在常染色体异常的非整倍体或具有某些常染色体片段的个体中,同样存在剂量补偿效应。

论述题1.目前最常用的突变体创制方法有哪些?如何利用突变体进行功能基因组学研究?突变体是遗传学研究的重要材料,其表型与基因型是基因功能研究的直接证据,因此突变体的创制和特异突变体的筛选非常重要。

已知突变体可分为自发突变和人工诱变。

自发突变不足以满足现代遗传学研究的需要。

诱发突变则可以利用人工的方法提高基因突变频率,在短时间内创制大量突变体,还可以获得许多在自发突变下很难产生的新类型突变体。

基因诱变常用的化学诱变因素多为烷化剂,如EMS和N-甲基-N-亚硝基脲(methylnitrosourea,MNU)等,物理诱变因素为电离辐射和快种子等,生物诱变因素为转座子、逆转座子等。

(1)EMS突变体EMS处理生物材料可使DNA的鸟嘌呤第六位酮基烷化而形成O6-乙基鸟嘌呤,而O6-乙基鸟嘌呤可以与腺嘌呤配对而不能与胞嘧啶配对。