全国三次产业结构演变

- 格式:pdf

- 大小:1.29 MB

- 文档页数:9

三大产业结构发展的趋势三大产业结构是指第一产业、第二产业和第三产业,也可以称为农业、工业和服务业。

随着社会的不断发展和经济的进一步发展,三大产业结构也在不断变化和调整。

本文将从技术革新、经济全球化和人口结构变化三个方面来探讨三大产业结构发展的趋势。

一、技术革新随着科技的不断进步和应用,技术革新已成为推动经济发展的重要因素。

在第一产业中,技术革新主要体现在农业生产力的提高和农业机械化的推进。

农业机械的应用使得农民劳动强度减轻,生产效率大大提高,为农业产业的可持续发展提供了基础。

在第二产业中,技术革新主要体现在工业化和信息化进程中。

随着人工智能、大数据、云计算等新技术的兴起,工业生产力得到了大幅提升。

智能制造、自动化生产线的应用不仅提高了产品质量和生产效率,也改变了劳动力需求和工作模式。

在信息技术的支持下,企业的生产和管理得到了全面提升,为经济增长提供了有力支撑。

在第三产业中,技术革新主要表现为数字化经济、共享经济和创新科技的兴起。

随着互联网的普及和电子商务的发展,传统零售、金融、教育、医疗等行业发生了巨大变革。

新兴行业如共享经济、虚拟现实、人工智能等新技术推动了服务业的升级和转型,形成了新的经济增长点。

二、经济全球化随着全球化的发展和经济一体化的加深,国际贸易和跨国投资对三大产业结构的影响也越来越大。

在第一产业中,经济全球化使农产品贸易成为重要的经济活动,农产品的出口和进口对农业经济增长和农民收入产生了重要影响。

同时,国际市场对农产品质量和食品安全的要求也促使农业生产转型和升级。

在第二产业中,经济全球化使得工业产能转移和分工进一步加深。

发达国家的跨国公司将生产基地转移到劳动力成本相对低廉的发展中国家,从而推动了全球工业分工和贸易发展。

这也意味着发展中国家的第二产业将进一步壮大,而发达国家的第二产业可能会向高附加值、高技术领域发展。

在第三产业中,经济全球化推动了服务业的国际化和发展。

跨国公司进入服务业领域,如金融、咨询、文化传媒等,推动了服务业的发展和提升。

国际服务贸易作业组员:题目:搜索劳动行业,三次行业结构等数据验证配第—克拉克定理产业结构理论中,“配第-克拉克定理”表述为:随着经济的发展,人均国民收入水平的提高,第一产业国民收入和劳动力的相对比重逐渐下降;第二产业国民收入和劳动力的相对比重上升,经济进一步发展,第三产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升。

下面我们将从中日韩三次产业结构的变迁的具体数据来验证此定理。

1.中国三次产业结构的变迁根据图4—1趋势图分析,不难看出,新中国成立后,我国第一产业占GDP的比重大幅度下降,第二产业和第三产业的比重稳步上升。

由于受到文革的影响,也出现了若干年份的回调和波动。

大致来看,我国三次产业结构的演变过程可划分五个阶段(见表2.1),离结构类型最高形态"三二一"只差一个发展阶段。

这反映出我国产业结构变化虽有曲折,但总的来看,随着生产力的提高,产业结构处于不断优化升级的过程。

与此同时,按从业人员在三次产业中的分布来衡量,建国以来我国产业结构变化也十分明显。

在此期间,我国的劳动力就业分布是从第一产业大量向第二产业和第三产业流动的,第一产业就业人员比重大幅下降,同时第二产业和第三产业就业人员比重却大幅上升(见图2.2)。

第一产业从业人员比重由1950年的84%下降到2004年的46.9%,下降了约37个百分点;第二产业中的从业人数比重由1950年的7%上升为2003年的22.5%,上升了15.5个百分点;第三产业中的从业人数比重由1950年的9%上升为2004年的30.6%,上升了21.6个百分点。

如果仔细研究这种变动就会发现,劳动力从第一产业向第二产业的流动主要出现在1970年以后的工业高速增长期,1985年以后趋于稳定;劳动力从第一产业向第三产业的流动则主要出现在1985年以后的中国经济高速增长期。

从三次产业就业人数的比重这个角度来看,我国产业结构变化大体经历了三个阶段,即1970年以前大致为"一三二"型,1970年至1993年为了"一二三"型,其后为"一三二"型,目前离"三二一"发达类型还差两个阶段。

产业结构演变趋势分析指标产业结构演变趋势分析是对一个地区或国家的产业结构在不同时间段发展变化的趋势进行分析和研究。

正确的产业结构演变趋势分析可以使政府和企业更好地了解产业发展的规律,为产业升级和转型提供可靠的参考和决策依据。

本文将从不同角度分析产业结构演变趋势,并提出相应的指标。

首先,从经济层面来看,GDP的产业结构演变可以通过三次产业结构占比的变化来进行衡量。

一般来说,发展中的地区或国家的第一次产业(农业)占比逐渐下降,第二次产业(制造业)占比先增加后减少,而第三次产业(服务业)占比则逐渐增加。

因此,可以通过计算农业、制造业和服务业GDP占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

其次,从用人单位角度来看,可以通过不同产业的就业人数占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

一般来说,农业就业人数占比逐渐减少,制造业就业人数占比先增加后减少,而服务业就业人数占比则逐渐增加。

因此,可以通过计算农业、制造业和服务业就业人数占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

此外,从外贸角度来看,可以通过不同产业的出口和进口占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

一般来说,农产品和初级产品的出口比例逐渐下降,而高技术产品和服务业的出口比例逐渐增加。

因此,可以通过计算不同产业出口和进口占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

再次,从研发投入角度来看,可以通过不同产业的研发投入占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

一般来说,研发投入的占比逐渐增加的产业,往往是具有创新能力和核心竞争力的产业。

因此,可以通过计算不同产业研发投入占比的变化来衡量产业结构的演变趋势。

最后,从产业间的关联度来看,可以通过计算不同产业之间的相关系数来衡量产业结构的演变趋势。

一般来说,相关系数越大,表示两个产业之间的关联度越大,说明这两个产业之间的协同效应越好。

因此,可以通过计算不同产业之间的相关系数来衡量产业结构的演变趋势。

综上所述,产业结构演变趋势分析涉及到多个指标的综合分析,其中包括GDP的产业结构占比、就业人数占比、外贸占比、研发投入占比和相关系数等。

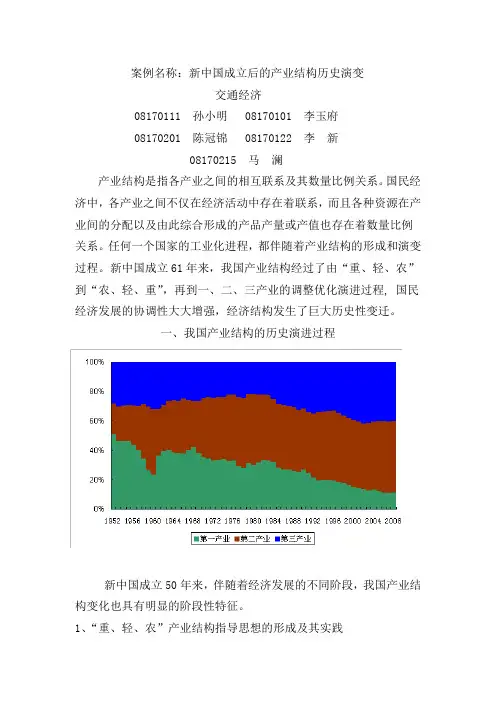

案例名称:新中国成立后的产业结构历史演变交通经济08170111 孙小明 08170101 李玉府08170201 陈冠锦 08170122 李新08170215 马澜产业结构是指各产业之间的相互联系及其数量比例关系。

国民经济中,各产业之间不仅在经济活动中存在着联系,而且各种资源在产业间的分配以及由此综合形成的产品产量或产值也存在着数量比例关系。

任何一个国家的工业化进程,都伴随着产业结构的形成和演变过程。

新中国成立61年来,我国产业结构经过了由“重、轻、农”到“农、轻、重”,再到一、二、三产业的调整优化演进过程, 国民经济发展的协调性大大增强,经济结构发生了巨大历史性变迁。

一、我国产业结构的历史演进过程新中国成立50年来,伴随着经济发展的不同阶段,我国产业结构变化也具有明显的阶段性特征。

1、“重、轻、农”产业结构指导思想的形成及其实践新中国建立后,我国提出:要在较短时间内实现国家工业化,尽快建立大体完整的工业化体系。

从1953年开始,以大规模工业建设为主要内容的第一个五年计划正式启动。

到1957年,重工业在全部工业中的比重由1952年的37.3%上升到45.0%。

重、轻、农之比由1952年的15.3∶27.8∶56.9上升为25.5∶31.2∶43.3。

从1958年开始,中国进入了第二个五年计划时期。

经济发展被简单化为工业发展,工业发展被简单化为重工业发展,重工业发展被简单化为只发展钢铁工业。

工业化强攻集中为对产业结构升级的“全民”强攻。

1959年初,产业结构失衡已非常严重,到年底重工业总产值比上年增长48.1%,在工业总产值中的比重由上年的53.5%上升到58.5%。

1960年,决策仍要求“大跃进”再掀高潮,集中全力保钢。

到年底,轻工业产值大幅下降了9.8%,农业下降了12.6%,重、轻、农之比达到52.4∶25.8∶21.8。

2、“农、轻、重”产业比例关系的调整针对“大跃进”时期国民经济结构出现的严重失调,从1961年起,我国开始调整经济结构。

我国三大产业更加协调,产业内部结构不断优化1、三次产业结构逐步走向协调,产业结构升级推动了经济的较快增长一国经济发展的过程,就是产业结构转变的过程。

这表现为三次产业在经济发展过程所处地位的变化。

综观世界经济发展的历程,三次产业结构有由“一、二、三”向“三、二、一”转变的趋势。

这种趋势在产值结构方面表现为:在工业化初期,由于经济发展水平较低,以传统农业为主导的第一产业在国内生产总值中占有较大份额,而以食品、纺织为代表的第二产业、以饮食、商业为代表的第三产业在国内生产总值中所占份额较小,因而,国内生产总值三次产业比重呈现“一、二、三”的格局。

随着经济发展水平的提高,技术进步速度加快,社会消费需求升迁,以机械制造工业为主导的第二产业在国内生产总值中的份额迅速上升,国内生产总值三次产业比重随之变化为“二、一、三”或“二、三、一”的格局。

进入工业化后期,以金融、保险、医疗、教育为主导的第三产业迅猛发展,产业结构迅速软化,国内生产总值三次产业比重随之演化为“三、二、一”的格局。

总的看来,改革开放以来,我国的产业结构变化的基本趋势与世界产业结构的变化方向是一致的。

目前,我国尚处于工业化中期阶段,三次产业占GDP的比重呈现“二、三、一”的格局。

产业结构的优化升级是经济持续增长的推动力。

过去20多年中,我国经济中相继出现了一批高增长行业,形成了结构优化带动经济增长的格局。

20世纪70年代末到80年代上半期,对经济起带动作用的高增长行业主要是轻工、纺织等行业,以满足居民的吃、穿为主。

80年代中后期,新一代家电产品如彩电、冰箱、洗衣机、空调等成为新的高增长行业。

经过80年代末期的短暂调整,从1992年开始,经济进入新一轮快速增长,其间的高增长行业主要是基础设施和基础产业,如公路、港口、电力、通讯设备制造、采掘等行业。

本世纪初期以来,汽车、房地产、信息产业、城市基础设施建设等成为新的带头性高增长行业,并由此带动了钢铁、机械、建材、化工等提供中间产品的行业快速发展。

建国以来我国产业结构和产业布局的演变过程摘要:建国以来,我国产业结构和产业布局的演变过程受着国家政策和国际形势的影响。

产业布局重心由沿海到内地,再由内地到沿海,最后追求均衡发展:产业结构的重心由第二产业到第三产业转变。

关键词:产业结构产业布局演变过程1949年建立了中华人民共和国,中国的经济发展走上了社会主义的新阶段,至今已走过了半个世纪的历程,在国民经济取得快速发展的同时,产业结构和产业布局也发生明显变化。

受着国家政策和国际情况的影响,我国产业结构和产业布局经历了3个阶段。

第一个阶段(1949-1965):经济的恢复与调整;第二个阶段(1966-1975):十年动荡,曲折徘徊中前进;第三个阶段(1966-至今):改革开放,经济快速发展。

(一)第一个阶段(1949-1965):经济的恢复与调整在该阶段中国经历了4个变化过程。

一是1950-1952年,三年国民经济恢复时期,这个主要是为了恢复了被战争破坏了的工农业经济,对中国经济结构和产业的布局没有太大的影响;二是1953-1957年,第一个五年计划时期,重点建设并着手改造了旧中国造成的我国经济产业布局偏重于沿海的畸形情况,让经济中心有沿海转移到了内地。

并且重点建设了以武钢、宝钢为中心的东北和华北工业中心,一定程度上缓解了我国农业和轻工业过重的问题;三是1958-1962年,二五计划阶段,经过三年的经济恢复和“一五”的建设,我国综合国力显著增强,然后人们由于缺乏实践经验,慢慢产生了冒进思想,于是在“二五”提出了一系列不符合实际的建设方针,如“以钢为纲”、“全面大跃进”等,这种政策下,造成国民经济严重失调(农业基础受到破坏和重工业畸形发展过快)和资源的极大浪费,;三是1963-1965年,三年调整时期,由于“二五”计划的严重失误,国民经济受到了极大的损伤,当时党的指导方针为“调整、巩固、充实、调高”八字方针,经过这一系列调整,国民经济部分比例协调了,工农业得到了恢复与发展。

我国三次产业结构演变规律摘要] 根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。

加强农业基础地位,加快发展服务业,促进经济增长向依靠第一、第二、第三产业协同带动转变。

可见产业结构的合理关系国民经济稳定发展的命脉。

本文根据《国家统计年鉴2010》数据,根据我国三次产业结构在“十五”到“十一五”期间变化,对我国现阶段产业结构演进做非系统性分析。

[关键字] 产业结构演进趋势经济发展在经济社会发展过程中,产业结构与经济发展有着密不可分的联系。

随着科技水平的进步、国际合作的加强,社会分工更是促进了部门与部门、产业与产业在资本、技术、劳动力、管理、流通等生产领域的协作。

这种合理的分工和协作使产业得到了很好的发展。

由于历史结构等诸多原因导致我国的产业结构存在许多体制上的问题,我国产业结构不合理现象十分明显。

合理的产业结构会引起经济在数量和质量上的提高,增进居民和社会的财富。

同时经济的稳定发展也会进一步促进产业结构的优化升级。

产业结构和经济发展互相推动、共为因果。

一、关于三次产业划分的简单说明经济合作与发展组织(OECD)把所有经济活动区分成农业、工业、服务业三大部门。

其中农业包括种植业、渔业和林业等;工业包括制造业、矿业、建筑业等;服务业包括:交通运输、批发和零售贸易、银行、房地产、娱乐和个人服务等。

其中农业从属于第一产业,工业从属于第二产业,服务业从属于第三产业。

二、有关产业结构演变规律的相关理论英国经济学家C.G.克拉克提出的在经济发展过程中,就业人口在三次产业间变化的情况。

多年来对日本、美国、法国等国家的劳动力在一、二、三次产业间发生的变化进行分析。

随着经济发展,人均国民收入水平有所提高,劳动力在三次产业中的比重,表现为由第一次产业向第二次产业、再向第三次产业逐渐转移的趋势。

发生这种趋势的原因,主要由于在经济发展过程中各产业之间的人均收入存在着差异的缘故。

1978年以来我国三大产业结构的演变-图文【提要】改革开放30年来,我国的产业结构发生了一系列意义深远的变化。

改革以来,我国三次产业变动趋势符合产业结构演变的一般规律,但是产业政策在产业结构演变过程中的作用却有限。

当前我国产业结构仍然存在不少问题,如三次产业及其内部结构仍需改善,三次产业劳动生产率的差距在扩大,产业结构的结构能源效益差等。

未来我国产业结构将进一步向合理化方向发展,农业在保持基础地位的同时比重持续下降,工业仍将继续扩张,服务业在国民经济中的地位日益提高。

针对我国产业结构存在的问题以及未来的发展趋向,提出了一些相应的政策建议。

一个国家的经济发展不仅表现为经济总量的增长,同时必然伴随着产业结构的逐步演进,特别是在工业化中期阶段,经济增长以结构的加速转换为重要特征。

改革开放以来,我国经济迅猛发展,经济结构发生了巨大变化,产业结构日趋改善,但也存在一些问题,对我国经济持续增长和经济结构优化产生了一定的影响。

研究改革开放以来我国产业结构的调整,有利于促进未来经济结构的进一步优化以及我国经济的持续稳定发展。

第一节改革开放以来我国产业结构的演变改革开放30年来,我国的经济建设取得了举世瞩目的重大成就,综合国力和人民生活水平不断提高。

与国民经济持续快速增长相伴随,我国的产业结构发生了一系列意义深远的巨大变化。

一、三次产业结构的变动及特点改革开放以来,我国的产业结构经历了比较大的变化。

从长期的变动趋势来看,三次产业之间的比例关系有了明显的改善,产业结构正向合理化方向变化(见图14.1)。

第一产业在GDP中的比重呈现持续下降的态势,同时内部结构逐步得到改善;第二产业的比重经历了不断波动的过程,但长期稳定保持在40%~50%之间,工业内部结构得到升级,制造业增加值占全部商品增加值的比例由1978年的30.5%上升到2005年的52%;第三产业在国民经济中的比重处于不断上升的过程之中,增加值比重由1979年的21.9%大幅上升至2006年的39.5%。

农村产业结构调整我国产业结构自改革开放以来发生了一系列重大变化,呈现出由低级到高级、由严重失衡到基本合理的发展轨道。

从总体上判断,我国已由传统的农业国变为门类齐全、初步实现工业化的发展中国家,产业结构已基本上改变了一个时期以来严重失调的状况,并初步完成了合理化的任务,进入产业结构升级和高级化的阶段。

1949年以前的中国经济是一种传统的农业经济并依靠传统的生产方式进行,近代工业几乎没有得到发展。

1949年至1952年,我国用了三年时间进行了恢复性建设,到1952年,国民经济基本恢复到解放前的最高水平。

1953年开始的工业化是在人均收入水平极低、工业生产能力很弱的基础上艰难起步的。

1953年至1980年,我国在产业结构方面发生了两次大的超前转换和一次大的被动调整。

第一次大的产业结构超前转换是“大跃进”时期,由于重工业超前发展,使国民经济重大比例关系出现严重失衡,农轻重的比例关系由1957年的43.3:31.2:25.5变为1960年的21.8:26.1:52.1。

在经过5年的被动调整,初步扭转了产业结构的失衡状况后,十年文革片面强调为备战服务,使产业结构重又步入“重型化”的轨道。

1976—1978年,在经济发展上又出现了“急于求成”,通过大规模引进国外成套设备,发起了对工业化的新一轮强攻。

这第二次产业结构的超前转换进一步加剧了各产业间、轻重工业间、重工业内部的结构性的矛盾和比例关系失调,造成生产与消费的尖锐对立,社会经济关系全面紧张。

在整个80年代,在需求总量迅速增长和需求结构快速变动的作用下,中国经济增长出现了新的格局。

工业以重工业的主导向优先发展轻工业转化,第三产业出现了历史上最快的增长时期。

1951年至1990年期间,三次产业劳动力结构的变动更为显著,变动幅度超过国内生产总值的变动幅度,以此评价,产业结构的演进趋于合理。

1991年至1997年间,国民经济持续快速增长,产业结构变动较大,从三次产业国内生产总体的结构变化看,第二产业增长最快,比重增加较大;第一产业也保持了较快的增长,但比重有所下降;第三产业增长较快,比重也有所增加。

案例9 改革开放后中国产业结构的调整案例适用:产业结构案例来源:改编自国家统计局的有关资料案例内容:改革开放以来,伴随经济总量的快速增长,我国产业结构经历了两次大的调整。

一次发生在1989~1991年,短短三年时间的治理整顿是针对经济过热所进行的被动调整;另一次始于“九五”初期的1996年,这次调整是经济出现“软着陆”后所采取的主动调整。

经过“九五”时期的努力,我国在成功抵御东南亚金融危机冲击、积累反通涨和反通缩两方面经验、保持国民经济适度增长的同时,在产业结构调整方面也取得了实质性的进展。

我国“六五”以来的产业结构变化见表1。

“九五”时期,我国国内生产总值年均增长8.3%,比“八五”时期下降3.7个百分点。

其中第一产业增加值年均增长3.5%,第二、第三产业增加值分别增长9.8%和8.1%。

三次产业增长速度的不同导致了产业结构的明显变化。

三次产业增加值在宏观经济总量中的比例关系,由1996年的20.4 :49.5 :30.1 变为2000年的15.9 :50.9 :33.2。

对比改革开放以来的四个“五年计划”,可以发现:从“九五”时期年度间的连续变化上观察,三次产业增加值在GDP中所占比重的变动规律互不相同:第一产业比重呈稳步下降趋势;第二产业比重基本稳定,波动较小;第三产业比重持续上升。

具体如下:(1)第一产业比重始终呈下降趋势。

中间两个五年下降幅度较大,由“六五”时期的31.4%下降到“七五”时期的26.2%,再由此下降到“八五”时期的21%,几乎每年下降1个百分点。

“九五”时期下降幅度略有缓和,5年下降2.1个百分点。

(2)第二产业比重总体上呈上升趋势。

除“七五”时期略有下降外,“八五”和“九五”时期都呈上升趋势。

第二产业比重已由“六五”时期的44.2%上升为“九五”时期的49.8%。

(3)第三产业比重先升后降。

前三个五年计划时期,第三产业比重呈上升趋势,由“六五”的24.4%上升为“七五”的30.6%,“八五”时期继续上升为32.2%,“九五”时期则下降为32%。

三次产业结构演变的一般规律三次产业结构演变的一般规律:随着经济的发展和社会的进步,三次产业结构呈现出从以第一产业为主导,逐渐向以第二产业为主导,再向以第三产业为主导的演变趋势。

三次产业就像是一场接力赛,第一产业是起跑的先锋。

在经济发展的初期,农业作为第一产业,可是“挑大梁”的角色。

想象一下,在一个刚刚起步的小镇,人们首先得吃饱肚子,才能有精力去干别的事儿。

所以这时候,大家都忙着在田地里耕种,生产粮食、养殖家禽家畜,为的就是满足基本的生活需求。

这时候的第一产业,就像是一个勤劳的农民伯伯,默默耕耘,为大家提供着生存的基础。

不过,随着时间的推移,第二产业接过了发展的接力棒。

第二产业主要包括工业和建筑业,它就像一个充满力量的工人叔叔,热火朝天地盖房子、造机器、生产各种产品。

当人们不再仅仅满足于吃饱穿暖,开始追求更多更好的生活用品时,工厂里的机器轰鸣起来,建筑工地热闹非凡。

各种工厂如雨后春笋般涌现,生产出各种各样的商品,从简单的日用品到复杂的机械设备。

这个阶段,第二产业迅速发展,成为经济增长的主要动力。

而当经济进一步发展,第三产业就像是一位智慧的“军师”登场了。

第三产业涵盖了服务业的方方面面,比如金融、教育、医疗、旅游等等。

人们的生活水平提高了,不再只是关注物质的丰富,而是更注重生活的品质和体验。

于是,金融服务帮助人们管理财富,教育让大家变得更有知识和技能,医疗保障人们的健康,旅游则让人们开阔眼界、放松心情。

第三产业的发展,让生活变得更加丰富多彩。

比如说,在一些发达国家,第三产业占GDP 的比重往往超过70%。

像美国,其服务业高度发达,金融、科技服务等领域引领全球。

而在一些发展中国家,虽然第二产业仍占据重要地位,但第三产业的比重也在逐步上升。

总结一下,三次产业结构的演变规律反映了经济发展的不同阶段和人们需求的变化。

了解这个规律,对于国家制定经济政策、企业规划发展方向以及我们个人的职业选择都具有重要的意义。

我国三次产业结构演变规律

中国的产业结构演变是一个复杂的历史话题,近几十年来,从农牧渔经济型,再到今天的现代产业经济型,已经经历了多次演变。

我国三次产业结构演变大致可以分为农业社会、工业社会和服务业社会三个阶段。

20世纪50年代初,国家解放经济,开始进入工业社会阶段,以农业为主要产业,以机械制造、重工业部门、冶金业为支柱产业,经济总体开始快速发展。

到20世纪80年代末,随着我国转轨经济的实施,以及市场导向的引入,产业结构开始由重工业社会向混合型经济社会转变,国家引导和推动农村转移工业化发展,企业和个人办厂营企发展迅速,可再生能源、服务业产业部门发展迅速。

随着近30多年经济和社会的建设发展,我国产业结构由原来的重工业模式逐步迈向服务业型社会,以低碳经济、绿色经济、智能经济为发展模式,集成电路、新能源汽车、5G等技术产业加速发展,我国的服务业占GDP的比重也增大。

总而言之,从农牧渔经济型到工业经济型,再到今天的服务型社会,中国近几十年来经历着多次产业结构演变,催生出丰硕的成果,这也是我国发展取得积极成效的重要原因之一。

1

中国三次产业结构演变的研究

——探讨产业结构变迁与劳动生产率、居民收入水平、城镇化化的关系

郝成磊 20130202015 产业经济学

自1978年以来,中国经济取得了举世瞩目的成就。

外汇储备、外贸出口额由1978年的全球排名38、30上升到2011年的全球第一;国内生产总值由1978年的3548.20亿元飙升至2011年的79646.65亿元,增加了24.44倍;国内生产总值(GDP )的年均增9.62%,远远大于同期的世界经济平均增长水平约为2.5%。

特别是在2000——2010年这一段长达11年的时间里,国内生产总值每年的增长率都在10%以上。

经济总量的快速发展必然带来产业结构的变化,城镇化水平的变化。

本文通过分析全国三次产业结构的演变,研究我国在1978年到2012年期间,劳动生产率、居民收入水平、城镇化进程与产业结构变迁之间的关系,为当前国内正在进行的产业结构调整、城镇化推进提出合理的建议。

一、1978年——2012年产业结构的变动趋势

(一)中国产业结构的转变要受经济增长阶段的影响

判断不同时期中国经济增长所处的阶段,对于把握产业结构变迁有着重要的意义。

判断经济增长阶段的主要指标有三个:

1.人均收入水平。

人均收入水平是最重要的综合指标。

2.产业结构GDP 比例。

3.就业结构。

2

(二)中国产业结构转变受到国内具体条件的影响

1.较高速度的增长和较高的通货膨胀率仍将并存。

2.多层面多档次的需求旺盛。

中国是一个经济发展不平衡的大国,城乡消费水平差距很大,不同企业使用的设备和产品的技术档次差距很大,不同地区的收入水平和基础设施 建设状况差距很大,这种差距为各类产业的生产和服务提供了客观的市场条件。

3.就业压力很大。

在这16年中,有近2亿劳动力要从农业中转移出来,每年需要转移1000万人以上.再加上随着工业结构的升级,工业中就业人数的增长会明显慢于工业产值的增长,工业中吸收农业劳动力的能力下降,就业的压力十分突出。

(三)产业结构的变动趋势

1.三大产业结构的变化趋势分析

3

从1978年到2012年,第一产业的比重有大幅度的下降,第二产业的比重基本保持不变,第三产业比重大幅度上升。

这个趋势基本符合克拉克的发现:随着时间的推移,农业部门(第一产业)的国民收入在整个国民收入中的比重和农业劳动力在全部劳动力中的比重均处于不断下降之中;而服务部分的国民收入在整个国民收入中的比重和劳动力比重基本是上升的;工业部门的国民收入在整个国民收入中的比重和劳动力比重大体不变。

1979—2012年我国三次产业就业人员数比例变化情况

4

1978-2012我国三次产业人均产值

从比较劳动生产率的角度分析(比较劳动生产率=该产业的国民收入的相对比重/该产业的就业相对比

重),从1990年至2012年,农业部门的比较劳动生产率由1990年的0.69变为1992年0.12 后,自1993

年至2012年一直维持不变,严重低于平均比较劳动生产率;工业部门和服务业部门的比较劳动生产率由

1990年的1.92、0.94变为1992年2.93、1.59后,工业部门自1993年至2012年比较劳动生产率一直处于

下滑阶段,但仍高于平均比较劳动生产率水平1;服务业部门自1993年至2012年比较劳动生产率基本处于

平稳阶段,并且高于平均比较劳动生产率水平1。

值得注意的是,工业部门和服务业部门的比较劳动生产率

的差距逐渐缩小的趋势。

比较劳动生产率的差异,直接导致不同部门产业工人的人均产值的差异。

自1978年-1990年,三次产

业人均产值基本一致。

然而,从1991年之后,三部的人均产值出现分离,工业部门和服务部门的人均产值

出现飞速增长,农业部门的增长相对缓慢,进而导致工业部门和服务业部门人均产值高于平均水平,而农业

部门低于平均水平。

这与三部门产业比较劳动生产率基本一致。

显然比较劳动生产率的差异,是导致三部门

产业工人人均产值出现差别的重要原因。

2.农业内部的结构变动趋势分析

5受消费结构和价格信号的引导,长期以来在农业中占主导地位的种植业,在农业部门GDP产值中的比

重明显下降,牧业、渔业有较快的发展,林业基本维持不变。

随着农业结构的变化,农业生产的就业人数

会进一步下降,农业生产的比较优势会有所上升,这个趋势可以从第一产业的比较劳动生产率得到验证。

3.工业内部结构的变动趋势分析

从第二产业构成的内部结构看:工业部门占主体,但有逐年微弱递减的趋势;建筑业比重较小,但有逐年微弱递增的趋势。

从工业部门内部构成来看:制造业占绝对优势,且自2004年以来基本保持稳定;电力燃气及水的生产和供应业,有逐年递减的趋势;采矿业有逐年递增的趋势。

从国有和集体经济与个体和其他经济的角度分析,自1984年以来,国有和集体经济所占比重大幅度下降;个体和其他经济所占比重逐年上升。

从工业结构来看,自2001年后,我国工业进入工业化的第四阶段——重工业阶段。

7

4.第三产业内部的变动趋势分析

从传统服务业和新兴服务业的角度看,传统服务业(交通运输/住宿餐饮/商业等)发展相对稳定,新兴服务业(金融/房地产/咨询/科教文卫等)发展迅速。

可以预期,未来新兴服务业的发展相对传统服务业将更为迅速。

二、1982年——2012年中国的城镇化进程

我国的城镇化最早始于中共第十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》正式采用了“城镇化”一词。

经过1982年到2012年40年的发展,我国的农村人口所占的比例由1982年所占的79%降至2012年的47%。

随着我国产业结构的进一步升级,城镇化进程将进一步加快.

8

三、产业结构变迁(劳动生产率、居民收入水平)与城镇化化进程

城镇化的发展与我国的产业结构变迁有着密切的关系。

9通过比较分析,可以知道:城镇化进程与三次产业比较劳动生产率有着密切关系,第一、二、三产业的比较劳动生产率对城镇化进程具有线性相关关系,影响程度分别为:0.172、0.062、0.080;城市居民的可支配收入、农村居民的可支配收入对城镇化水平具有一定的线性相关关系,影响程度分别为:0.053、-0.026。

LS CITYP LABOR1 LABOR2 LABOR3 CITYINCOME RURALINCOME

Estimation Equation:

=========================

CITYP = C(1)*LABOR1 + C(2)*LABOR2 + C(3)*LABOR3 + C(4)*CITYINCOME + C(5)*RURALINCOME

Substituted Coefficients:

=========================

CITYP = 0.172*LABOR1 + 0.062*LABOR2 + 0.080*LABOR3 + 0.0530*CITYINCOME - 0.02627*RURALINCOME

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LABOR1 0.171566 0.069761 2.459351 0.0394 LABOR2 0.062278 0.005370 11.59679 0.0000

LABOR3 0.080342 0.009205 8.728166 0.0000

CITYINCOME 0.053026 0.006032 8.790806 0.0000

RURALINCOME -0.026241 0.006652 -3.945023 0.0043

R-squared 0.988313 Mean dependent var 0.444615 Adjusted R-squared 0.982470 S.D. dependent var 0.052538

S.E. of regression 0.006956 Akaike info criterion -6.814677

Sum squared resid 0.000387 Schwarz criterion -6.597389

Log likelihood 49.29540 Hannan-Quinn criter. -6.859340

Durbin-Watson stat 1.787980。