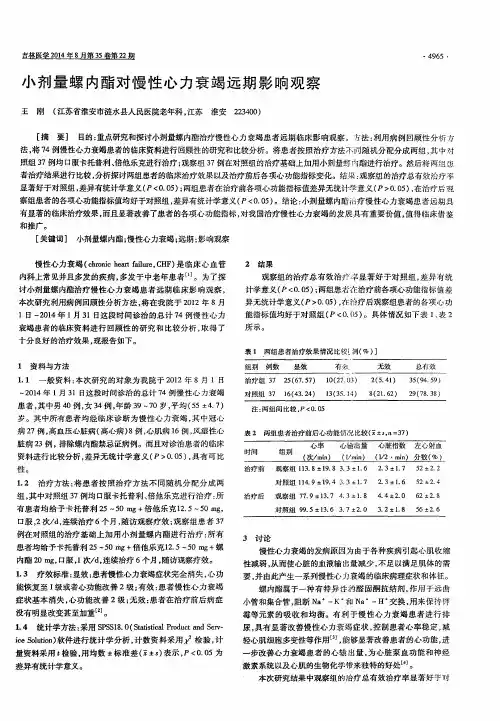

螺内酯治疗老年慢性心力衰竭疗效观察

- 格式:pdf

- 大小:175.47 KB

- 文档页数:3

小剂量螺内酯治疗慢性心力衰竭的临床疗效分析目的:针对慢性心力衰竭的患者实施小剂量螺内酯治疗的临床效果进行分析。

方法:筛选出2012年5月至2013年5月期间收治的56例慢性心力衰竭的患者为研究对象,随机分为参照组和实验组,参照组患者采用常规治疗方法,主要采用倍他樂克、卡托普利等药物,而实验组患者在常规治疗基础上加用小剂量的螺内酯药物,比较两组的临床效果。

结果:两组患者治疗前的LVEDV、LVESV、LVEF等指标均无统计学差异,即P>0.05。

治疗后实验组患者的各项指标情况要优于参照组,两组比较差异具有显著意义,即P<0.05。

结论:针对慢性心力衰竭的患者实施小剂量螺内酯治疗效果显著,值得在临床上推广。

标签:慢性心力衰竭小剂量螺内酯临床疗效心力衰竭主要是患者心脏因劳累、疾病、排血功能减退,导致排血量不能满足组织代谢与器官的需求。

临床表现为喘息、呼吸困难、乏力等。

不仅影响了患者的生活质量,同时对患者的生命健康也构成了威胁[1]。

现针对慢性心力衰竭患者实施小剂量螺内酯治疗效果进行探析,详细报告如下所示。

1 资料与方法1.1 基本资料筛选出2012年5月至2013年5月期间收治的56例慢性心力衰竭的患者为研究对象,所有患者均是自愿参加治疗,并签署同意书。

排除标准:(1)高血钾的患者除外;(2)严重肝肾功能不全的患者除外;(3)阻塞性肺部疾病反复发作的患者除外;(4)孕妇及哺乳期的患者除外。

随机分为参照组和实验组,实验组有28例患者,男性患者为15例,女性患者为13例;年龄范围49至76岁,平均年龄(61.9±2.4)岁;有5例患者为冠心病,有7例患者为风湿性心脏病,有7例患者为扩张性心肌病,有9例患者为高血压心脏病。

其中Ⅱ级患者有5例,Ⅲ级患者有16例,Ⅳ级患者有7例。

参照组有28例患者,男性患者为12例,女性患者为16例;年龄范围47至79岁,平均年龄(63.5±2.8)岁;有9例患者为冠心病,有6例患者为风湿性心脏病,有8例患者为扩张性心肌病,有4例患者为高血压心脏病。

螺内酯对慢性心衰患者心室重构及心功能的影响目的:探讨螺内酯治疗慢性心力衰竭(CHF)的,临床疗效及其对CHF患者心室重构的影响。

方法:62例随机分为治疗组和对照组各31例,均使用卡托普利>5年。

对照组常规使用抗心衰药(卡托普利,袢利尿剂,洋地黄等),治疗组在此基础上加螺内酯20mg,1次/日,疗程8个月,分别于治疗前和疗程结束后评价患者的心功能分级及心脏的形态学参数,比较其变化。

结果:治疗组临床总有效率90.32%,对照组为67.74%。

两组经过治疗IVST、PWT、LVMI、LVEF、CI、CO均有显著改善,治疗组优于对照组。

结论:在常规抗心衰药物中加用小剂量螺内酯治疗CHF可提高疗效,改善左室重构,显著改善心功能。

标签:心力衰竭螺内酯心功能心室重构资料与方法2004年3月~2007年1月住院患者62例,按纽约心脏病协会(NYHA)的心功能标准诊断为Ⅲ~Ⅳ级。

基础病因是高血压性心脏病28例,冠心病15例,风湿性心脏病12例,扩张性心肌病7例。

62例患者随机分成治疗组31例,男17例,女14例,年龄49~76岁;对照组31例,男18例,女13例,年龄49~79岁。

两组间年龄,性别,心功能分级上差异无统计学意义(P>0.05)。

治疗方法:两组均给予内科常规抗心力衰竭标准用药治疗,应用卡托普利、袢利尿剂、洋地黄,治疗组在标准用药基础上加螺内酯20mg,1次/日,连续服用8个月,坚持随访用药及心功能情况。

用药期间心衰加重者适当增加袢利尿剂量或(和)短期使用血管扩张剂。

观察指标:记录治疗前后心电图及心脏彩色多谱勒参数,分别测出IVST、PWT、LVEF、ESD、EDD。

依据Devereux公式计算左心室重量指数(LVMI),LVMI=左心室心肌重量(LVmass)/体表面积。

左心室心肌重量(LVmass)=1.04I(EDD+IVST+PWT)3-EDD3]-136。

疗效评定标准:①显效:心力衰竭症状消失或基本消失,心功能改善Ⅱ级以上,能平卧,心慌、气短、呼吸困难明显减轻,水肿消失或基本消失,双肺啰音消失。

醛固酮拮抗剂螺内酯在慢性心力衰竭治疗中的作用机制和应用进展近年来对慢性()机制的研究逐渐深入,的发生、发展是一个非常复杂的过程,有多种因素参与。

近年大量的研究显示,在心衰的发生、发展过程中,神经、激素系统长期过度增强是慢性心衰进行性恶化的一个重要因素。

调整交感神经系统和肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAs)是心衰治疗的关键。

醛固酮拮抗剂螺内酯(又称安体舒通,spironolactone,aldactone)是继血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)和β受体阻滞剂后第三个能降低心衰患者死亡率的药物,本文就醛固酮对心衰的影响,及螺内酯治疗心衰的作用机制和应用现状给予简介。

1.醛固酮的合成、代谢和生理功能:醛固酮是一种甾体类盐皮质激素,其分泌来自两条途径:一是经典的RAAs,由肾上腺皮质球状带合成分泌;另一个是在心血管系统独立存在的醛固酮形成系统。

近来发现,心血管局部有肾素mRNA在表达,并不受全身RAAs在影响,心血管系统分布的血管紧张素Ⅱl型受体(AT1)与肾脏细胞中的并不属同一类型,分别为ATla和ATlb,在血管内皮细胞和平滑肌细胞内找到CYP11B2基因,并发现血管平滑肌细胞内的醛固酮受体。

醛固酮与心肌细胞、血管平滑肌细胞、内皮细胞、心血管的成纤维细胞、肾小管等细胞胞浆盐皮质激素受体(MR)结合,形成激素-受体复合物;后者通过核膜,与核中的DNA醛固酮反应基因结合,调节特异性mRNA转录,最后合大成多种醛固酮诱导蛋白、包括肾小管腔膜的Na+通道白、细胞膜Na+泵,线粒体的ATP酶等,而影响心血管系统、泌尿系统和植物神经系统等,并参与组织修复,调节水电解质和血容量。

2.醛固酮对慢性心衰的病理生理机制:心衰时,由于RAAs活跃,使醛固酮合成和释放增加,正常人在镊钠量正常的情况下,一天分泌醛固酮的量是100~175μg(277~485nmoI/d)而心衰时醛固酮可高达400~500μg(1 100~1 400nmoI/d)。

卡托普利与螺内酯联合治疗慢性充血性心力衰竭的临床疗效观察充血性心力衰竭(CHF)是由多种病因所致的心脏病发展的终末阶段,过去传统的治疗方法是强心、利尿、扩血管。

近年来,随之对CHF的病理生理机制认识的深入,治疗原则有所改变,醛固酮受体拮抗剂因能够减缓心室重塑而改善心力衰竭患者的预后,受到越来越多的重视。

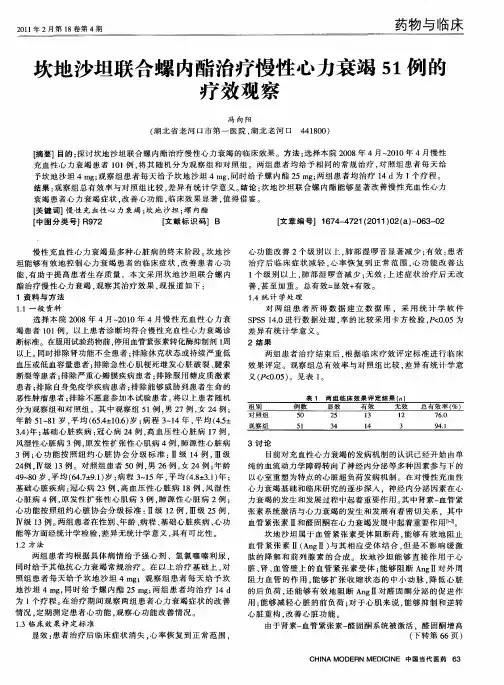

笔者就卡托普利与螺内酯治疗慢性充血性心衰的疗效进行了观察,报道如下:1资料与方法1.1一般资料:选择51例住院CHF病人,其中男30例,女21例,年龄50~75(平均62.4)岁,均根据病史、体征、X线及心脏超声检查等确诊;病因:冠心病26例、高血压性心脏病13例、扩张型心肌病3例、肺源性心脏病9例。

其心功能按NYHA分级,Ⅱ级9例、Ⅲ级30例、Ⅳ级12例。

排除肝、肾疾病、糖尿病等其他内科疾病;排除高钾血症(血钾>5.5 mmol/L)。

全部病人血肌酐<180 ?滋mol/L。

1.2方法:对照组入院后给予休息、吸氧、限盐。

并应用地高辛、速尿、硝酸甘油等药;观察组在对照组的基础上加用螺内酯20 mg/次,1~2次/天。

两组治疗疗程为8周。

超声心动图监测左室射血分数(LVEF)、左室舒张末期内径(LVED),左室收缩末期内径(LVES),E/A比值。

1.3观察指标:(1)临床症状和体征:胸闷、呼吸困难、心悸、心率、血压及肺部啰音;(2)实验室检查:血常规、电解质、肝功、肾功、血糖;(3)LVED,LVES,E/A比值,LVEF。

1.4心功能疗效评定:显效:治疗后心功能改善Ⅱ级或以上者,临床症状、体征基本消失;有效:心功能改善I级,症状、体征有所改善;无效:心功能改善不明显或恶化。

1.5统计学处理:采用SPSS13.0统计软件,计量资料以x±s表示,组间比较采用t检验。

2结果2.1治疗效果:治疗后与治疗前相比,显效25例(49.0%),有效22例(43.2%),无效4例(0.8%),治疗总有效率为(92.2%)。

厄贝沙坦和螺内酯合用治疗慢性心力衰竭的疗效观察目的观察厄贝沙坦和螺内酯合用治疗慢性心力衰竭的疗效。

方法选取2013年3月~2014年4月在我院进行治疗的100例慢性心力衰竭患者,随机分成两组,各50例。

对照组患者进行常规治疗方法,实验组在常规治疗的基础上应用厄贝沙坦和螺内酯,观察两组患者临床治疗效果。

结果实验组的总有效率(98.00%)高于对照组的总有效率(72.00%),差异具有统计学意义(P<0.05)。

结论厄贝沙坦与螺内酯联合使用对于治疗慢性心力衰竭的效果具有一定的优越性,治疗效果明显,不良反应少。

标签:慢性心力衰竭;厄贝沙坦;螺内酯慢性心力衰竭是由于血流动力学负荷过重、发生炎症等原因造成的心肌损伤,造成心肌结构和功能发生病变[1]。

慢性心力衰竭是大多数心血管疾病的最终结果,严重威胁患者的生命安全和影响患者的生活质量。

慢性心力衰竭的发作十分迅速,及时的救治,可以更好地帮助患者恢复健康[2]。

厄贝沙坦与螺内酯的联合使用在临床上取得了相应的治疗效果,现选取2013年3月~2014年4月在我院进行治疗的100例慢性心力衰竭患者进行临床观察,现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料选取2013年3月~2014年4月在我院进行治疗的100例慢性心力衰竭患者,平均分成两组。

对照组男23例,女27例,年龄15~76岁,平均年龄(46±4.56)岁;实验组男25例,女25例,年龄17~79岁,平均年龄(45±5.78)岁。

对所有患者进行心功能分级,Ⅱ级的患者有27例,Ⅲ级的患者有30例,Ⅳ级的患者有43例。

两组患者在性别,年龄及其疾病的类型等方面一般资料方面经统计学比较,差异无统计学意义,具有可比性。

1.2治疗方法所有患者均先采用常规治疗方法,给予患者进行口服地高辛,服用0.125~0.5mg/次,1次/d,服用7d。

呋塞米进行口服,服用20~40mg/次,1次/d,直到满足患者利尿效果。

临床医学研究与实践2021年4月第6卷第12期临床医学慢性心力衰竭是由心脏疾病引起的心功能减退的一种综合征,多指心肌收缩力下降导致心排血量不能满足机体代谢需求,器官、组织血液灌注不足,同时出现肺循环和/或体循环淤血表现,有基础心脏病的患者往往会因为感染、心脏负荷过重、心律失常、妊娠及分娩、不恰当的药物治疗等因素诱发心力衰竭,是各种心血管疾病的终末期表现,也是心内科患者死亡的主要原因[1]。

心力衰竭是一种非常常见的心脏疾病,具有较高的致残率及死亡率。

老年人为心力衰竭的高发人群,65岁及以上的老年人大约10%患有心力衰竭,老年患者由于机体机能不同程度的衰退,随着年龄的增加心功能也会降低,并且老年患者经常“多病同患”,增加了冠心病的发病风险,而左心室壁也会出现进行性增厚,诱发左室重构,加重心肌损伤和心功能恶化[2]。

传统治疗主要通过血管扩张剂、正性肌力药物等调整患者的血流动力学指标,改善其临床症状,但远期治疗效果不佳且病情容易反复[3]。

目前治疗慢性心力衰竭已转变为神经内分泌抑制剂与传统治疗方法(强心、利尿、扩血管)联合应用[4],如应用茁-受体阻滞剂(美托洛尔)+醛固酮受体拮抗剂(螺内酯)等,可更好地阻断肾素-血管紧张素-醛固酮系统和交感神经系统的过度兴奋。

本研究旨在探讨螺内酯联合美托洛尔治疗老年慢性心力衰竭患者的效果及对心功能的影响,详述如下。

螺内酯联合美托洛尔治疗老年慢性心力衰竭患者的效果及其对心功能的影响段亚妮1,张军2(1.西安市临潼区人民医院,陕西西安,710600;2.第四军医大学西京医院,陕西西安,710032)摘要:目的探讨螺内酯联合美托洛尔治疗老年慢性心力衰竭患者的效果及其对心功能的影响。

方法选择2018年10月至2020年10月我院收治的70例老年慢性心力衰竭患者,依据单双号将其随机分为参照组和研究组,各35例。

对照组给予常规药物治疗,研究组在常规药物治疗的基础上加用螺内酯和美托洛尔。

螺内酯治疗心力衰竭的临床研究螺内酯治疗心力衰竭的临床研究心力衰竭是现代医学领域中的一种重要疾病,其病程长、治疗困难、病死率高,对患者的生活质量和健康带来了极大的危害。

目前,临床上应用的治疗心力衰竭的药物主要包括利尿剂、ACEI、ARB、beta受体拮抗剂等,而螺内酯也是治疗心力衰竭的重要药物之一。

本文将针对螺内酯治疗心力衰竭的临床研究进行探讨。

一、螺内酯的作用机制螺内酯是一种使肾脏排钠、保钾的利尿剂,可以减轻水肿和张力性心力衰竭的症状。

其作用机制主要是通过抑制肾小管上皮细胞中的醛固酮受体,从而阻止醛固酮的作用,使得肾脏更好地排钠,同时减少返钾利和氢离子的分泌,达到利尿、保钾的效果。

而螺内酯对ATP敏感性的钾离子通道也有一定的激活作用,增加了心肌细胞内的钾离子平衡,保护了心肌细胞不受钾离子缺乏所引起的休克、心律失常等不良反应。

二、螺内酯治疗心力衰竭的临床研究进展1. 螺内酯与ACEI联合治疗心力衰竭对于治疗心力衰竭患者来说,ACEI、ARB是目前最有效的药物之一,联合应用螺内酯可以增加治疗的效果。

一项涉及217名心力衰竭患者的研究表明,螺内酯+ ACEI治疗组的生活质量、体力活动功能明显优于单独应用ACEI的组别。

并且,联合应用可以减少腹水、肺部充血等不良反应的发生率。

2. 螺内酯治疗心力衰竭的安全性螺内酯作为一种利尿剂,补充过多的钾离子是需要注意的,因为过多的钾离子可以导致心脏骤停或恶化患者的情况。

但鉴于在组胺缓解疗法中的作用和优点,在2001年欧洲心脏学会和美国心脏协会联合发布的治疗心力衰竭的药物指南中,强调了螺内酯联合ACEI或ARB等药物的应用。

3. 螺内酯治疗心力衰竭的新突破最近几年来,一些新型的治疗心力衰竭的药物也在发展中。

例如,ARNI和心脏抑制素受体拮抗剂,螺内酯可以与这些新型药物联合用药。

尤其是在ARNI和螺内酯联合治疗在美国的一项随机对照试验中,发现联合使用的患者在短时间内即可缓解心率和心力衰竭的症状。