肖邦故园1

- 格式:ppt

- 大小:1022.00 KB

- 文档页数:16

《肖邦故园》公开课教案以及原文《肖邦故园》是一篇散文,大家都学习过了吗?公开课的教案要怎么设计才好?小编为大家整理推荐了《肖邦故园》公开课教案设计和原文供大家阅读,希望对大家有所帮助。

《肖邦故园》公开课教案设计教学目标:1.了解肖邦的相关文学常识2.进一步理解故园的文化内涵,提升爱国主义的情操教学重点:故园景色的特点,以及描写故园景色与肖邦音乐和爱国情感的关系。

教学难点:1. 肖邦的音乐创作与他的故乡和祖国的关系。

2.将音乐鉴赏与文学鉴赏结合,沟通起来,把握文章的内容及思想感情。

教学方法:1. 反复阅读,用原句解读,加强文本与自己的对话体验,增进师生间、生生间的交流。

2. 音乐鉴赏与文学鉴赏结合。

课时安排:一课时教学过程:一、导入新课序曲1.《菊花台》为背景音乐2.人的五官中听觉是被动的,噪音袭来的时候,我们不得不听,是一种污浊。

但有人说,音乐的出现是耳朵的幸运。

那么今天我们听一支曲子,只为这只曲子保留耳朵。

谁在这样的钢琴之夜徘徊?那是“周杰伦”——十一月的肖邦。

一个肖邦对世界已经足够!今天我们走进肖邦,聆听肖邦。

板书课题二、新课分析第一篇章美丽的故园课文中提到“这片土地的景色正是肖邦音乐理想的序曲”,作者是怎样将肖邦故园的四季与肖邦的音乐结合起来的?请同学们找到课文中描写肖邦故园景色的语句或语段。

明确:主要在课文的后几节。

背景音乐《肖邦钢琴协奏曲》,自己品读鉴赏,思考提出的问题。

明确:春天的娇嫩色调,酷似一首最温柔的曲子,又如落在黑白琴键上的轻盈的速奏;肖邦之家的夏,往往使人浮想联翩,使人回忆起肖邦那些最成熟的作品,尤其是黄昏时分的景色,宛如F小调叙事的开头几节;秋天的落叶,就像忧伤的奏鸣曲中那结尾的、令人难忘的三重奏。

冬天,只有微弱的琴声在抗御风、雪和寂静,只有音乐长存。

简陋、朴素,周围景致的形、声、色的微妙变化在肖邦音乐中的完美体现。

所以四季如歌,琴声如诉,耳朵里空无一人,根本不要去听,肖邦是听不见的。

《肖邦故园》

第一部分字音

一、《肖邦故园》里需要掌握的拼音

灰烬.(jìn) 夙.愿(sù) 缱绻

..(qiǎn quǎn) 天籁.(lài)

温馨.(xīn) 贫瘠.(jí) 荒诞不经.(jīng) 促膝.谈心(xī)

马厩(jiù) 夙愿(sù) 陶冶(yě) 养尊处优(chǔ)

瘠薄(jí) 簌簌(sù) 栗树(Iì) 树冠(guān)

命运多舛(chuǎn) 茕茕孑立(qióng) 通衢大道(qù) 有条不紊(wěn)

玲珑剔透(tì) 树影婆娑(suō) 令人窒息(zhì)

第二部分字词

一、错别字

甜密(蜜) 浮想连翩(联)心荡神弛(驰)布署(部)

风采(彩)光彩(采)喝彩(采)仓促(伧)

仓皇(苍)沧桑(苍)怅然(伥)岔路(叉)

搀扶(掺)掣肘(扯)时辰(晨)松弛(驰)

第二部分文化常识

2.肖邦是波兰 (国籍)人,1830年到法国定居,创作了大量的饱含爱国主义优秀作品。

3.肖邦故园的特征是清寒、简陋、朴素,然而它却成了波兰的骄傲,是凝聚波兰民族的“最坚韧的纽带”。

4.肖邦以及肖邦音乐成为波兰民族精神的体现。

5.没有波兰,就没有肖邦,就没有肖邦的音乐,祖国与故乡是肖邦音乐的灵魂,是肖邦音乐创作的活水源头。

6.《肖邦故园》是一篇表现肖邦音乐生活与爱国情怀的散文(体裁)。

1。

文本3 肖邦故园 第1课时 导学与探究1.字音辨识(1)给下列词语中加点的字注音①马厩.( ) ②伶仃.( ) ③掳掠..( ) ④翩.翩起舞( ) ⑤夙.愿( ) ⑥通衢.( ) ⑦茕.茕孑.立( ) ⑧庇.护( ) ⑨缱绻..( ) ⑩命途多舛.( ) ○11窒.息( ) ○12婆娑.( ) (2)给多音字注音①⎩⎪⎨⎪⎧ 角.落 角.色 ②⎩⎪⎨⎪⎧ 一幢.房舍 灯影幢.幢 ③⎩⎪⎨⎪⎧烙.印 炮烙.④⎩⎪⎨⎪⎧给.予 给.以 ⑤⎩⎪⎨⎪⎧不可估量. 数量.2.辨形组词①⎩⎪⎨⎪⎧ 耙靶 ②⎩⎪⎨⎪⎧沧苍 ③⎩⎪⎨⎪⎧缱谴④⎩⎪⎨⎪⎧ 瞻 赡⑤⎩⎪⎨⎪⎧瓢 飘缥 ⑥⎩⎪⎨⎪⎧谍 碟牒⑦⎩⎪⎨⎪⎧娑挲 ⑧⎩⎪⎨⎪⎧簌 漱蔌3.词语释义 ①荡然无存:________________________________________________________________________②养尊处优:________________________________________________________________________③富丽堂皇:________________________________________________________________________④夙愿:________________________________________________________________________⑤渊源:________________________________________________________________________⑥命途多舛:________________________________________________________________________⑦促膝谈心:________________________________________________________________________⑧浮想联翩:________________________________________________________________________ 4.近义词辨析(1)圣地·胜地“圣地”指神圣或具有重大历史意义和作用的地方,“圣”这里是最崇高的或神圣的意思。

![肖邦故园[1]](https://uimg.taocdn.com/0b8b89252af90242a895e58b.webp)

《肖邦故园》教学设计《肖邦故园》教学设计1【设计理念】波兰作家雅-伊瓦什凯维奇的散文《肖邦故园》,教材的编写者将它归属于阅读教学中的”文本研习”。

其最大特点是”以研习文”。

文本研习不同于”问题探讨”和”活动体验”,也不完全是”文学鉴赏”。

文本研习需要探讨和鉴赏,要更多地着眼于”文本”中跟”语言”相关联的内容。

文学作品的阅读目标,一般有三种基本定位:理解、审美和探究。

本文主题明显,因而指导学生阅读时就应当更多地从”审美”层面去揣摩、感悟、思考和赏析,进行有效”研习”,从而真正把握”肖邦”、”故园”、”音乐”、”祖国”等诸多要素。

【学习流程】一、走近肖邦1.学生说说自己知道的波兰音乐家弗雷德里克?肖邦(让学生自由发言、互相补充,或者推荐几位同学发言,但不要求讨论)。

2.教师简介音乐家肖邦(用多媒体课件呈现简介内容,便于学生深入理解课文)。

二、感受美文1.梳理思路:以肖邦的故园为切入点,以肖邦的音乐为主线,将人、物、事、景、情与音乐交织在一起,构成一个密不可分的有机整体。

2.整体感知:作者以对肖邦满怀敬意的笔调,介绍了肖邦故居的历史和现状,追叙了肖邦不平凡的一生,着重表现了肖邦对祖国的眷恋及那种无法割舍的深沉的爱。

三、品味意蕴1.叩问”故园”。

问题(1):课文的题目是”肖邦故园”。

那么”故园”究竟是指什么?(问题的题目用多媒体”有形呈现”。

下同。

)a.答案猜想:①肖邦出生的小屋②热那佐瓦沃拉③华沙④波兰⑤精神栖息地⑥音乐b.设计思考:此环节之目的是让学生熟悉课文并作一定的思考,要求学生回答时找出课文依据。

估计学生回答较多会是①②两种(这两种合在一起当然也行),有部分学生会回答第④种。

①②两种是”故园”的具体所指,就从此处入手赏析作品。

2.漫步”故园”。

问题(2):肖邦故园(热那佐瓦沃拉)有什么特点?找出描写肖邦故园景色的片断。

a.答案猜想:多数学生会找出教材第13页的一些片断,让学生读读,概括特点。

也可能会有学生找出文章开头的一些片断。

肖邦故园读后感《肖邦故园》是一部关于肖邦生平的传记小说,作者是波兰作家亚当·齐格罗夫斯基。

小说以第一人称的方式叙述了肖邦的一生,以及他和乔治·桑的爱情故事。

这部小说通过对肖邦的生平和情感的描写,展现了一个伟大音乐家内心的孤独和坚韧,同时也展现了他对音乐的热爱和追求。

在小说中,肖邦被描绘成一个才华横溢、敏感脆弱的音乐家。

他在音乐上的天赋让人惊叹,但他的生活却充满了孤独和痛苦。

小说中描述了肖邦与乔治·桑的爱情,两人之间的情感纠葛让人动容。

他们之间的感情经历了种种考验,最终却无法走到一起。

肖邦的一生可以说是充满了坎坷和磨难,但他依然坚守着对音乐的热爱和追求,创作了许多不朽的音乐作品。

通过阅读《肖邦故园》,我深刻感受到了肖邦这位伟大音乐家的孤独和坚韧。

他在音乐上的天赋和对音乐的热爱让人敬佩,但他的一生却充满了磨难和挫折。

他与乔治·桑之间的爱情故事更是让人感到心痛。

他们之间的感情经历了许多波折和挫折,最终却无法走到一起,这让人感到遗憾和心痛。

在小说中,肖邦对音乐的追求和创作的执着让人深受感动。

他在音乐上的天赋和创作的热情让他成为了一个伟大的音乐家,他的音乐作品至今仍然被人们传颂。

他的一生虽然充满了坎坷和磨难,但他依然坚守着对音乐的热爱和追求,这种精神让人深受感动。

通过阅读《肖邦故园》,我对肖邦这位伟大音乐家有了更深刻的了解,也对他的一生有了更多的感悟。

他的坚韧和执着让人感到敬佩,他对音乐的热爱和追求更是让人深受感动。

他的音乐作品至今仍然被人们传颂,他的一生也将永远被人们铭记。

《肖邦故园》这部小说让我对肖邦这位伟大音乐家有了更深刻的了解,也让我对音乐有了更深的感悟。

感谢作者通过这部小说向我们展现了肖邦这位伟大音乐家的一生,让我们更加深刻地了解了他的音乐和他的人生。

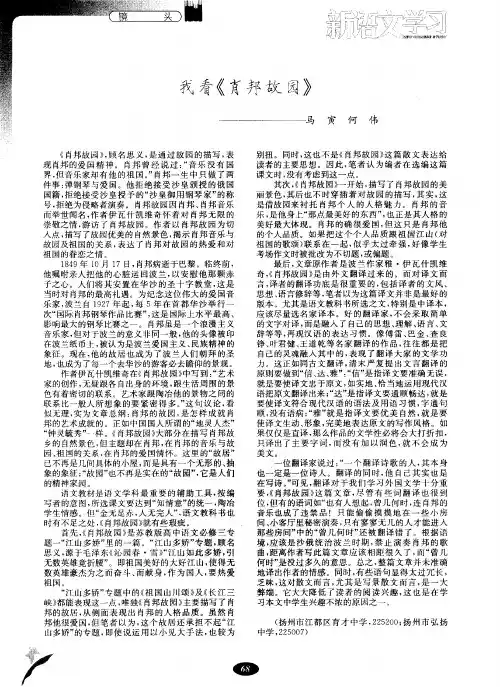

2013高考语文文本解读:《肖邦故园》别解《肖邦故园》是波兰著名作家雅·伊瓦什凯维奇的经典作品,作者以极为精巧的构思,引领着读者踏上朝拜的精神之旅,从而彰显出肖邦音乐的魅力以及他人格的美丽。

整篇文章就如同一部交响乐。

文章开头的1、2两小节可以视为这一交响乐的序曲,作者的起笔似乎是漫不经心的,“热那佐瓦沃拉。

一百多年前以前,弗雷德里克·肖邦的摇篮就放在这儿的一间小房子里。

”这就奠定了全文的的一个基调:缅怀。

接下来作者以平实而略带深沉的语调,以故园曾有的“宫殿式的豪华府第”、“富丽堂皇的建筑群”,“已消失得无影无踪”与“唯独留下一座简朴的小屋,一幢小小的房舍”进行对比,在貌似平静的叙述中披露了一个值得人们思考的事实,那就是“一切坚固的东西都烟消云散了”,然而肖邦的“小屋”何以得以幸存?“一定是受到了什么光辉的照耀或是某位神明的庇护”,这“光辉”、这“神明”自然是波兰人民,他们对肖邦倾注着满腹的爱,唯有这样的一种柔软的东西坚不可摧。

序曲的最后作者用抒情的语调,昭示了“小屋”非同寻常的意义,这一伟大艺术家的“摇篮”,而今已成为“波兰人民所能享有的最珍贵的古迹之一”,成为“波兰人朝拜的圣地”,“举行精神宴会的殿堂”,乃至世界各地的艺术家都把造访这里,“看成是自己一生的夙愿”。

由此,作者揭示了文章第一个层面的意蕴:故园因人而存现。

文章的3—8小节,可以将其当作交响乐的第一乐章。

第一乐章是以慢板为主,作者先是以舒缓的语调,饱含深情地赞颂了肖邦音乐作品的“博大精深”,肯定了他的音乐是“世界文化的不容置疑的组成部分。

接下来强调艺术创作的一条定律:“艺术家跟陶冶他的景物之间的联系比一般人所想像的要紧密得多”,特别是“孩提时代”对故土景物的印象,会半自觉或完全不自觉地出现在作品中。

借此引出肖邦音乐的色调与其故园景物色调的联系。

在此,作者叙述的节奏快了起来,特别是描述故园四季景色的文字,明快而轻盈,故园的春天有怒放的丁香呈现出一片紫色,夏天有欣欣向荣的树木青翠一片,秋天是遍野的金黄,冬天则是白雪覆盖,粉妆玉琢。

肖邦故园读后感《肖邦故园》是一本关于波兰音乐家肖邦的传记,作者是波兰作家亚当·齐格托夫斯基。

这本书通过对肖邦一生的描写,展现了这位音乐家的不凡才华和坎坷人生,以及他对音乐的热爱和追求。

读完这本书,我深受感动,对肖邦这位音乐巨匠有了更深刻的了解,也对他的音乐产生了更深的敬意。

肖邦是19世纪波兰最杰出的音乐家之一,他的音乐作品以其深情和浪漫而著称。

他的音乐承载了他对祖国的深情眷恋和对人民的热爱,其中《军队进行曲》和《夜曲》等作品更是成为了波兰人民的精神象征。

肖邦的音乐不仅表达了他对祖国的热爱,更是表达了他对自由和正义的追求。

他的音乐作品中蕴含着对人性的深刻理解和对美好生活的向往,这使得他的音乐成为了永恒的经典。

肖邦的一生并不如他的音乐那样光鲜亮丽。

他从小就展现出了非凡的音乐天赋,但却饱受疾病的折磨。

他在波兰的祖国之爱和对音乐的追求之间艰难抉择,最终选择了去巴黎发展音乐事业。

在异国他乡,他虽然取得了巨大的成就,但也经历了生活的艰辛和孤独。

他的一生充满了坎坷和挣扎,但他依然坚持着对音乐的追求,最终成为了音乐史上的传奇人物。

读完《肖邦故园》,我对肖邦这位音乐家产生了更深的敬意。

他不仅是一位音乐家,更是一位爱国者和追求自由的斗士。

他的音乐作品不仅是对音乐的贡献,更是对人类精神的鼓舞。

他的一生充满了传奇色彩,他的音乐也成为了永恒的经典,激励着世世代代的人们追求自由和美好的生活。

通过阅读《肖邦故园》,我对肖邦这位音乐巨匠有了更深刻的了解,也对他的音乐产生了更深的敬意。

他的音乐作品不仅是对音乐的贡献,更是对人类精神的鼓舞。

他的一生充满了传奇色彩,他的音乐也成为了永恒的经典,激励着世世代代的人们追求自由和美好的生活。

通过这本书,我也更加深刻地理解了音乐的力量,它不仅是一种艺术,更是一种精神的力量,能够激励人们追求美好生活和追求自由。

肖邦的音乐成为了永恒的经典,激励着世世代代的人们追求自由和美好的生活。