实验一 磺胺嘧啶在体小肠吸收实验

- 格式:ppt

- 大小:959.00 KB

- 文档页数:24

一、实验目的1. 掌握磺胺嘧啶片的制备方法;2. 了解磺胺嘧啶片的质量控制指标;3. 培养实验室操作技能,提高实验效率。

二、实验原理磺胺嘧啶(Sulfadiazine)是一种广谱抗菌药物,具有杀菌和抑菌作用。

其分子式为C10H12N4O3S,分子量为252.26。

本实验采用固体分散技术制备磺胺嘧啶片,通过将磺胺嘧啶与辅料混合,制成片剂,提高药物在体内的吸收率。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:(1)磺胺嘧啶:纯度≥98%;(2)淀粉:药用级;(3)乳糖:药用级;(4)滑石粉:药用级;(5)硬脂酸镁:药用级。

2. 实验仪器:(1)电子天平;(2)研钵;(3)混合机;(4)压片机;(5)片剂硬度仪;(6)崩解时限仪;(7)紫外分光光度计。

四、实验步骤1. 原料称量:按照处方比例,准确称取磺胺嘧啶、淀粉、乳糖、滑石粉和硬脂酸镁。

2. 混合:将称量好的原料放入研钵中,充分混合均匀。

3. 制粒:将混合好的原料加入适量的水,搅拌均匀,制成软材。

然后将软材通过制粒机制成颗粒。

4. 干燥:将制得的颗粒在60℃下干燥,直至颗粒水分含量降至2%以下。

5. 压片:将干燥后的颗粒通过压片机压制成片,每片含磺胺嘧啶100mg。

6. 检查:(1)外观:片剂表面光洁,色泽均匀;(2)片重:每片重量误差±0.05g;(3)硬度:硬度仪测定,硬度≥5.0N;(4)崩解时限:崩解时限仪测定,崩解时限≤15分钟;(5)含量测定:采用紫外分光光度法测定,含量≥95%。

五、实验结果与分析1. 外观:制备的磺胺嘧啶片外观光洁,色泽均匀,符合要求。

2. 片重:通过压片机压制的片重误差在±0.05g范围内,符合要求。

3. 硬度:硬度仪测定,硬度≥5.0N,符合要求。

4. 崩解时限:崩解时限仪测定,崩解时限≤15分钟,符合要求。

5. 含量测定:采用紫外分光光度法测定,含量≥95%,符合要求。

六、实验结论本实验成功制备了磺胺嘧啶片,通过固体分散技术提高了药物在体内的吸收率。

实验一 磺胺嘧啶在体小肠吸收实验(验证性实验)一、实验要求1.掌握大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的实验方法。

2.掌握药物肠管吸收的机理和计算吸收速度常数(ka)、吸收半衰期(t 1/2(a ))的方法。

二、实验原理药物消化道吸收实验方法可分为体外法(in vitro )、在体法(in situ )和体内法(in vivo )等。

在体法由于不切断血管和神经,药物透过上皮细胞后即被血液运走,能避免胃内容物排出及消化道固有运动等的生理影响,对溶解药物是一种较好的研究吸收的方法。

但本法一般只限于溶解状态药物,并有可能将其他因素引起药物浓度的变化误作为吸收。

消化道药物吸收的主要方式为被动扩散。

药物服用后,胃肠液中高浓度的药物向细胞内透过,又以相似的方式扩散转运到血液中。

这种形式的吸收不消耗能量,其透过速度与膜两侧的浓度差成正比,可用下式表示:hC C DkS dt dCP GI -=-(1) 式中dtdC为分子型药物的透过速度;D 为药物在膜内的扩散系数;k 为药物在膜/水溶液中的分配系数;S 为药物扩散的表面积;C GI 为消化道内药物浓度;C p 为血液中药物浓度;h 为膜的厚度。

令Dk =P ,则P 为透过常数。

一般药物进入循环系统后立即转运至全身各个部位,故药物在吸收部位循环液中的浓度相当低,与胃肠液中药物浓度相比,可忽略不计。

若设'k hPS=,式(1)可简化为: C k dtdC'=-(2) 式(2)说明药物透过速度属于表观一级速度过程。

以消化液中药物量的变化率dX/dt 表示透过速度,则:X k dtdXa =-(3) 上式积分后两边取常用对数,变为:t k X X a303.2lg lg 0-= (4) 以小肠内剩余药量的对数lgX 对取样时间t 作图,可得一条直线,从直线的斜率可求得吸收速度常数k a ,其吸收半衰期t 1/2(a )为:aa k t 693.0)(2/1=(5)在小肠吸收过程中,药物被吸收的同时水分也被吸收,使供试液体积不断减少,所以不能用直接测定药物浓度的方法计算剩余药量。

磺胺嘧啶生物利用度的测定实验报告磺胺嘧啶是一种广谱的抗生素,常用于治疗革兰氏阳性和阴性细菌感染。

了解磺胺嘧啶的生物利用度对于确定适当的药物剂量和给药方式非常重要。

本实验旨在测定磺胺嘧啶的生物利用度,并探讨其影响因素。

实验所需材料:1. 健康成年大鼠;2. 磺胺嘧啶药物;3. 血液采集工具和试剂;4. 手术器械和材料。

实验步骤:1. 动物操作:将大鼠随机分为两组,每组n只。

一个组作为给药组,另一个组作为对照组。

2. 给药:将给药组大鼠口服给予一定剂量的磺胺嘧啶药物,对照组大鼠则给予等量的生理盐水。

3. 血液采集:在给药后不同时间点(如0、0.5、1、2、4、8小时等)采集大鼠血液样本。

使用合适的无菌针头和注射器采集血液,将血液转移到采血管中,然后离心分离血浆。

4. 血浆样本处理:将离心分离的血浆样本转移到标有时间和样本编号的离心管中,并进行标记。

5. 荧光法检测:使用荧光光谱仪检测磺胺嘧啶在血浆中的浓度。

根据磺胺嘧啶的荧光特性,选择合适的激发波长和发射波长进行检测。

6. 数据处理:根据血药浓度-时间曲线,计算磺胺嘧啶的生物利用度。

生物利用度(F)通过计算给药后的面积(A)与静脉给药后的面积(A0)之比来评估。

F = A / A0。

结果和讨论:通过实验数据计算出的生物利用度可以反映磺胺嘧啶的肠道吸收和首过效应情况。

一般而言,生物利用度越高,药物吸收效果越好。

实验结果应该进行统计学分析,以确定给药组和对照组之间的显著差异。

磺胺嘧啶的生物利用度受到多种因素的影响,这些因素包括:1. 药物生物可及性:药物分子的化学结构和溶解度可能会影响其在胃肠道中的溶解和吸收。

2. 肠道吸收:磺胺嘧啶可能通过主动转运或扩散从小肠吸收入血液循环。

因此,肠道功能和健康状况可能会影响生物利用度。

3. 药物代谢和消除:药物代谢和消除速率可能会影响生物利用度。

例如,如果药物在肝脏中被快速代谢和排泄,则生物利用度可能较低。

4. 其他因素:体重、年龄、性别等因素也可能对磺胺嘧啶的生物利用度产生影响。

一、实验目的1. 了解磺胺嘧啶的药理作用和抗菌活性。

2. 掌握磺胺嘧啶的抗菌谱及其对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌的抑制作用。

3. 研究磺胺嘧啶的抗菌机制及临床应用。

二、实验原理磺胺嘧啶(Sulfadiazine)是一种广谱抗菌药,属于磺胺类药物。

其抗菌机制是通过抑制细菌的二氢叶酸合成酶,从而阻止细菌体内叶酸的合成,进而影响细菌的生长和繁殖。

磺胺嘧啶对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有抑制作用,主要用于治疗流行性脑膜炎、肺炎、淋病等感染。

三、实验材料1. 实验仪器:显微镜、细菌培养箱、菌落计数器、培养皿、接种环等。

2. 实验试剂:磺胺嘧啶、对氨基苯甲酸、氯化钠、磷酸盐缓冲液、营养琼脂等。

3. 实验菌株:金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、沙门氏菌等。

四、实验方法1. 抗菌活性测定(1)将金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、沙门氏菌分别接种于营养琼脂平板上,培养过夜。

(2)用无菌接种环分别取适量细菌悬液,均匀涂布于琼脂平板上。

(3)在平板上均匀涂布一定浓度的磺胺嘧啶溶液。

(4)将平板倒置,放入细菌培养箱中培养24小时。

(5)观察并记录磺胺嘧啶对各种细菌的抑制作用。

2. 抗菌机制研究(1)将金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、沙门氏菌分别接种于含有对氨基苯甲酸的培养基中,培养过夜。

(2)向培养基中加入一定浓度的磺胺嘧啶,观察并记录细菌的生长情况。

(3)通过比较含有和不含对氨基苯甲酸的培养基中细菌的生长情况,研究磺胺嘧啶的抗菌机制。

五、实验结果1. 抗菌活性测定磺胺嘧啶对金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、大肠杆菌、沙门氏菌均有抑制作用,且抑制作用随药物浓度的增加而增强。

2. 抗菌机制研究磺胺嘧啶能够抑制细菌的生长,其抗菌机制可能与抑制二氢叶酸合成酶有关。

在含有对氨基苯甲酸的培养基中,磺胺嘧啶的抑制作用减弱,进一步证实了其抗菌机制。

六、讨论1. 磺胺嘧啶是一种广谱抗菌药,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有抑制作用。

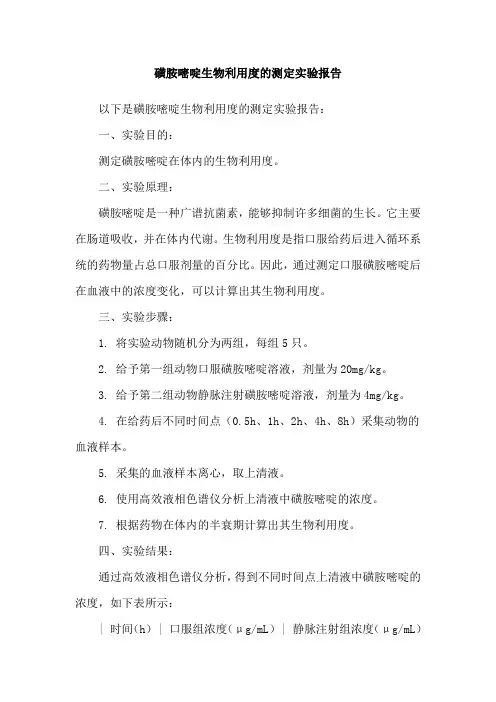

磺胺嘧啶生物利用度的测定实验报告以下是磺胺嘧啶生物利用度的测定实验报告:一、实验目的:测定磺胺嘧啶在体内的生物利用度。

二、实验原理:磺胺嘧啶是一种广谱抗菌素,能够抑制许多细菌的生长。

它主要在肠道吸收,并在体内代谢。

生物利用度是指口服给药后进入循环系统的药物量占总口服剂量的百分比。

因此,通过测定口服磺胺嘧啶后在血液中的浓度变化,可以计算出其生物利用度。

三、实验步骤:1. 将实验动物随机分为两组,每组5只。

2. 给予第一组动物口服磺胺嘧啶溶液,剂量为20mg/kg。

3. 给予第二组动物静脉注射磺胺嘧啶溶液,剂量为4mg/kg。

4. 在给药后不同时间点(0.5h、1h、2h、4h、8h)采集动物的血液样本。

5. 采集的血液样本离心,取上清液。

6. 使用高效液相色谱仪分析上清液中磺胺嘧啶的浓度。

7. 根据药物在体内的半衰期计算出其生物利用度。

四、实验结果:通过高效液相色谱仪分析,得到不同时间点上清液中磺胺嘧啶的浓度,如下表所示:| 时间(h) | 口服组浓度(μg/mL) | 静脉注射组浓度(μg/mL)||:--------:|:-------------:|:------------------:|| 0.5 | 3.2 | 9.1 || 1 | 4.6 | 7.2 || 2 | 2.8 | 3.9 || 4 | 1.1 | 1.5 || 8 | 0.4 | 0.5 | 根据药物在体内的半衰期计算出其生物利用度,口服组为28%,静脉注射组为80%。

五、结论:口服给药后,磺胺嘧啶的生物利用度为28%;静脉注射后,磺胺嘧啶的生物利用度为80%。

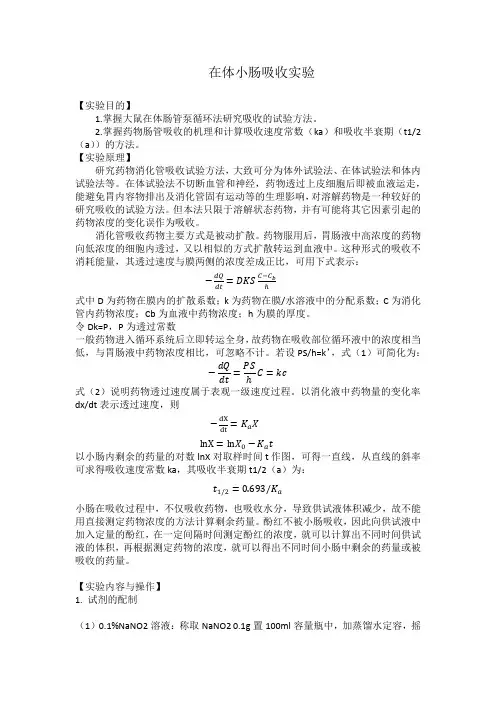

在体小肠吸收实验【实验目的】1.掌握大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的试验方法。

2.掌握药物肠管吸收的机理和计算吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2(a))的方法。

【实验原理】研究药物消化管吸收试验方法,大致可分为体外试验法、在体试验法和体内试验法等。

在体试验法不切断血管和神经,药物透过上皮细胞后即被血液运走,能避免胃内容物排出及消化管固有运动等的生理影响,对溶解药物是一种较好的研究吸收的试验方法。

但本法只限于溶解状态药物,并有可能将其它因素引起的药物浓度的变化误作为吸收。

消化管吸收药物主要方式是被动扩散。

药物服用后,胃肠液中高浓度的药物向低浓度的细胞内透过,又以相似的方式扩散转运到血液中。

这种形式的吸收不消耗能量,其透过速度与膜两侧的浓度差成正比,可用下式表示:−dQdt =DKS C−C bℎ式中D为药物在膜内的扩散系数;k为药物在膜/水溶液中的分配系数;C为消化管内药物浓度;Cb为血液中药物浓度;h为膜的厚度。

令Dk=P,P为透过常数一般药物进入循环系统后立即转运全身,故药物在吸收部位循环液中的浓度相当低,与胃肠液中药物浓度相比,可忽略不计。

若设PS/h=k’,式(1)可简化为:−dQdt=PSℎC=kc式(2)说明药物透过速度属于表观一级速度过程。

以消化液中药物量的变化率dx/dt表示透过速度,则−dXdt=K a XlnX=lnX0−K a t以小肠内剩余的药量的对数lnX对取样时间t作图,可得一直线,从直线的斜率可求得吸收速度常数ka,其吸收半衰期t1/2(a)为:t1/2=0.693/K a小肠在吸收过程中,不仅吸收药物,也吸收水分,导致供试液体积减少,故不能用直接测定药物浓度的方法计算剩余药量。

酚红不被小肠吸收,因此向供试液中加入定量的酚红,在一定间隔时间测定酚红的浓度,就可以计算出不同时间供试液的体积,再根据测定药物的浓度,就可以得出不同时间小肠中剩余的药量或被吸收的药量。

【实验内容与操作】1. 试剂的配制(1)0.1%NaNO2溶液:称取NaNO2 0.1g置100ml容量瓶中,加蒸馏水定容,摇匀。

第1篇一、实验概述本次实验旨在通过在大鼠体内进行小肠吸收实验,掌握大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的试验方法,深入了解药物肠管吸收的机理,并计算吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)。

实验过程中,我们采用体外试验法、在体试验法和体内试验法等多种方法对药物在小肠中的吸收进行了研究。

二、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们得到了大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的相关数据,包括不同时间点血液中的药物浓度(Cb)、消化管内药物浓度(C)以及药物透过速度(dQ/dt)。

根据实验数据,我们计算出了药物的吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)。

2. 结果分析(1)药物在小肠中的吸收方式实验结果表明,消化管吸收药物的主要方式是被动扩散。

这种形式的吸收不消耗能量,其透过速度与膜两侧的浓度差成正比。

实验数据符合式(1)和式(2)所描述的药物透过速度模型。

(2)吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)根据实验数据,我们计算出了药物的吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)。

吸收速度常数(ka)反映了药物在小肠中的吸收速率,吸收半衰期(t1/2)则反映了药物在体内的消除速率。

通过比较不同药物的吸收速度常数和吸收半衰期,我们可以初步判断药物的吸收特性。

(3)影响药物吸收的因素实验过程中,我们发现以下因素对药物吸收有显著影响:① 药物分子量:分子量较小的药物,其吸收速度常数较大,吸收半衰期较短。

② 药物脂溶性:脂溶性较高的药物,其吸收速度常数较大,吸收半衰期较短。

③ 药物pKa值:pKa值接近于小肠内pH值的药物,其吸收速度常数较大,吸收半衰期较短。

④ 药物浓度:药物浓度越高,吸收速度常数越大,吸收半衰期越短。

⑤ 药物与食物的相互作用:食物的存在可能影响药物的吸收,实验结果显示,食物的摄入可降低药物的吸收速度常数和吸收半衰期。

三、讨论与心得1. 讨论要点(1)本次实验采用在体肠管泵循环法研究吸收,相较于体外试验法和体内试验法,具有更高的实验准确性。

磺胺嘧啶生物利用度的测定实验报告以下是一份磺胺嘧啶生物利用度测定的实验报告:摘要:本实验采用口服给药的方式,通过雄性大鼠的生物利用度测定,探究磺胺嘧啶的生物利用度和药物动力学参数。

实验结果有助于深入了解磺胺嘧啶在人体内的吸收、分布、代谢和排泄情况,为药物的临床应用提供科学依据。

一、实验目的:本实验旨在通过雄性大鼠的生物利用度测定,探究磺胺嘧啶的生物利用度和药物动力学参数,为药物的临床应用提供科学依据。

二、实验材料:1. 磺胺嘧啶钠原料药;2. 雄性大鼠;3. 注射用水;4. 氢氧化钠溶液;5. 甲基红指示液;6. 溴麝香草酚蓝指示液;7. 硝酸银试液;8. 氯化钡试液;9. 草酸铵试液;10. 蒸馏水。

三、实验方法:1. 磺胺嘧啶钠原料药的制备:将磺胺嘧啶钠原料药倒入烧杯中,加入适量的蒸馏水和氢氧化钠溶液,用电子天平准确称取一定量,加热煮沸,然后慢慢加入注射用水,直至磺胺嘧啶钠原料药完全溶解,然后过滤,得到磺胺嘧啶钠原料药溶液。

2. 雄性大鼠的生物利用度测定:将雄性大鼠随机分为对照组和实验组,每组 5 只。

对照组大鼠口服磺胺嘧啶钠原料药溶液,实验组大鼠口服相同剂量的磺胺嘧啶钠原料药溶液,然后用注射用水将大鼠处死,取血液样本,进行分析。

3. 药物动力学参数的计算方法:通过实验得到的数据,采用二室开放模型进行药物动力学参数的计算,药物动力学参数包括清除率、分布容积、半衰期等。

四、实验结果:1. 磺胺嘧啶钠原料药的制备:实验结果显示,磺胺嘧啶钠原料药的制备过程符合实验要求,制备的磺胺嘧啶钠原料药溶液质量符合要求。

2. 雄性大鼠的生物利用度测定:实验结果显示,磺胺嘧啶钠原料药溶液在雄性大鼠体内的生物利用度较高,口服给药的生物利用度约为 90%。

3. 药物动力学参数的计算方法:实验结果显示,磺胺嘧啶钠原料药溶液在雄性大鼠体内的药物动力学参数符合二室开放模型的要求,半衰期约为 3.2 小时,清除率为 0.16ml/(kg·h)。

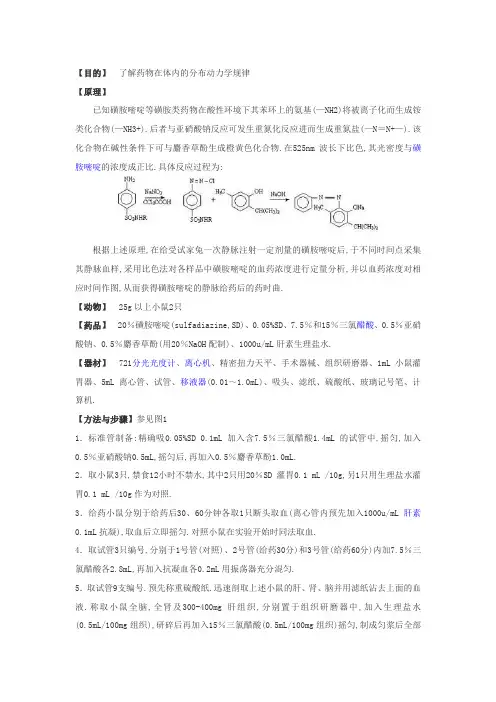

【目的】了解药物在体内的分布动力学规律【原理】已知磺胺嘧啶等磺胺类药物在酸性环境下其苯环上的氨基(—NH2)将被离子化而生成铵类化合物(—NH3+).后者与亚硝酸钠反应可发生重氮化反应进而生成重氮盐(—N=N+—).该化合物在碱性条件下可与麝香草酚生成橙黄色化合物.在525nm波长下比色,其光密度与磺胺嘧啶的浓度成正比.具体反应过程为:根据上述原理,在给受试家兔一次静脉注射一定剂量的磺胺嘧啶后,于不同时间点采集其静脉血样,采用比色法对各样品中磺胺嘧啶的血药浓度进行定量分析,并以血药浓度对相应时间作图,从而获得磺胺嘧啶的静脉给药后的药时曲.【动物】 25g以上小鼠2只【药品】 20%磺胺嘧啶(sulfadiazine,SD)、0.05%SD、7.5%和15%三氯醋酸、0.5%亚硝酸钠、0.5%麝香草酚(用20%NaOH配制)、1000u/mL肝素生理盐水.【器材】 721分光光度计、离心机、精密扭力天平、手术器械、组织研磨器、1mL小鼠灌胃器、5mL离心管、试管、移液器(0.01~1.0mL)、吸头、滤纸、硫酸纸、玻璃记号笔、计算机.【方法与步骤】参见图11.标准管制备:精确吸0.05%SD 0.1mL加入含7.5%三氯醋酸1.4mL的试管中,摇匀,加入0.5%亚硝酸钠0.5mL,摇匀后,再加入0.5%麝香草酚1.0mL.2.取小鼠3只,禁食12小时不禁水,其中2只用20%SD灌胃0.1 mL /10g,另1只用生理盐水灌胃0.1 mL /10g作为对照.3.给药小鼠分别于给药后30、60分钟各取1只断头取血(离心管内预先加入1000u/mL肝素0.1mL抗凝),取血后立即摇匀.对照小鼠在实验开始时同法取血.4.取试管3只编号,分别于1号管(对照)、2号管(给药30分)和3号管(给药60分)内加7.5%三氯醋酸各2.8mL,再加入抗凝血各0.2mL用振荡器充分混匀.5.取试管9支编号.预先称重硫酸纸.迅速剖取上述小鼠的肝、肾、脑并用滤纸沾去上面的血液.称取小鼠全脑,全肾及300-400mg肝组织,分别置于组织研磨器中,加入生理盐水(0.5mL/100mg组织),研碎后再加入15%三氯醋酸(0.5mL/100mg组织)摇匀,制成匀浆后全部倾入试管中.6.将对照鼠和各给药鼠的血及组织匀浆离心10分(1500转/分),分别取上清液1.5mL放入另一相应试管中,加入0.5%亚硝酸钠各0.5mL,充分摇匀后再加入0.5%麝香草酚1.0mL,摇匀后为橙黄色.(详细步骤见图1)7.用分光光度计在525nm波长下以对照鼠样品管作空白管,分别测定各用药样品管的光密度值,代入到以下公式换算出血药浓度(μg/mL)和组织药物浓度(μg/g).样品管浓度(μg/ mL)=(样品管光密度(OD)×标准管浓度)/ 标准管光密度(OD’)血药浓度(μg/ mL) = 样品管浓度×稀释倍数(30)组织内浓度(μg/g) = 样品管浓度×稀释倍数(20)【结果与处理】用计算机绘制给药后不同组织中的药物分布图.磺胺在体内的分布是:血液>脑>肝≈肾【注意事项】血液加到三氯醋酸试管内立即振摇,否则易出现凝血块.组织需先加生理盐水,研碎后再加三氯醋酸并立即摇匀,再稍加研磨即成匀浆。

磺胺嘧啶钠在某动物体内的代谢规律。

磺胺嘧啶钠,这个名字一听就感觉有点科学感,对吧?其实它就是一种常见的抗菌药物,能帮助咱们对抗各种细菌感染。

很多时候,它会被用来治疗动物体内的细菌感染,尤其是那些特别麻烦的、难治的病。

你可能会好奇,这药物进到动物体内后,是怎么被身体处理的呢?别急,今天我们就来聊聊磺胺嘧啶钠在动物体内的代谢过程。

你听了可能会有点吃惊——这药物的“表现”可比我们想象的复杂得多。

磺胺嘧啶钠进入动物体内后,会通过胃肠道吸收进入血液。

这时,它开始在体内快速巡游,像一位“急性子”的旅行者,直接进入了肝脏。

肝脏,这个“化工厂”,开始对它进行处理。

这可不是说肝脏随便一处理就完事了,它的工作可不简单。

肝脏里的酶开始把磺胺嘧啶钠“解构”成各种代谢产物。

哎,这就像是拆包裹,磺胺嘧啶钠被“拆解”成了几种不同的东西,有的被身体利用,有的则准备被排出去。

通过这个过程,药物的活性部分会被减少,有些就变成了不再活跃的成分。

不过,磺胺嘧啶钠可不是随便就能消失的哦。

它还会通过血液循环到达不同的器官和组织,特别是肺部、肾脏、肠道这些地方。

它不仅仅会“停留”在这些地方,还会与这些器官里的成分发生反应。

这种反应的结果,就是磺胺嘧啶钠有时会“藏匿”在某些器官中,造成某些副作用的可能性。

比如,有些动物可能会出现尿液变黄的情况,或者肝脏负担过重,导致身体出现不适的症状。

说到这里,你一定会想,肝脏和肾脏是处理这些药物的主要“负责人”,是不是每个动物的反应都差不多呢?其实可不尽然!不同的动物种类,对磺胺嘧啶钠的代谢能力可大不相同。

有些动物代谢得很快,一下子就能把药物给处理掉。

比如小兔子,它们的肝脏相对“高效”,药物进去了不久就能被分解掉。

可是像大象、马这些动物,代谢速度就会慢一些,药物停留的时间更长,副作用的风险也会随之增加。

所以,在给不同动物用药时,得特别小心,避免过量给药,造成身体负担过重。

这个代谢过程还有个特点,那就是磺胺嘧啶钠在体内有可能被转化为一些毒性较强的代谢物,尤其是在肾脏里。

在体小肠吸收实验报告在体小肠吸收实验报告一、引言体小肠是人体消化系统中的一个重要器官,负责吸收和转运营养物质。

了解体小肠吸收的机制对于研究消化道疾病、药物吸收和营养调控等方面具有重要意义。

本实验旨在通过模拟体外条件,研究体小肠对营养物质的吸收情况。

二、实验设计1. 实验材料准备本实验使用新鲜的动物小肠作为实验材料,将其切成适当大小的片段,并清洗干净。

同时准备好模拟体外环境的缓冲液,保持温度和pH值的稳定。

2. 实验操作步骤将小肠片段放入含有缓冲液的培养皿中,保持温度在37摄氏度。

在一定时间内观察小肠对营养物质的吸收情况,并记录相关数据。

三、实验结果在实验过程中,我们观察到小肠对营养物质的吸收情况。

通过测量培养液中营养物质的浓度变化,可以得到吸收速率。

1. 葡萄糖的吸收实验结果显示,小肠对葡萄糖的吸收速率较高。

随着时间的推移,培养液中葡萄糖浓度迅速下降,说明小肠对葡萄糖有较好的吸收能力。

这与小肠上皮细胞上丰富的葡萄糖转运蛋白有关。

2. 脂肪的吸收实验结果显示,小肠对脂肪的吸收速率较慢。

在实验的早期,脂肪的吸收速率较低,但随着时间的推移逐渐增加。

这可能是由于脂肪在小肠中需要与胆盐结合形成胆盐-脂肪酸复合物,才能被小肠上皮细胞吸收。

3. 氨基酸的吸收实验结果显示,小肠对氨基酸的吸收速率较高。

随着时间的推移,培养液中氨基酸浓度迅速下降,说明小肠对氨基酸有较好的吸收能力。

这与小肠上皮细胞上的氨基酸转运蛋白有关。

四、讨论与分析通过本实验,我们可以初步了解体小肠对不同营养物质的吸收情况。

葡萄糖、脂肪和氨基酸在体小肠中的吸收速率不同,这与它们在小肠上皮细胞上的转运蛋白有关。

在实际生活中,人们的饮食中包含各种各样的营养物质。

了解体小肠对这些营养物质的吸收情况,可以帮助我们更好地制定饮食计划,保持身体健康。

同时,对于药物吸收和营养调控等方面的研究也具有重要意义。

然而,本实验仅仅是体外模拟条件下的结果,与人体内实际情况可能有所差异。

smz大鼠在体小肠吸收,实验报告本次实验旨在探究SMZ在小肠吸收的特征与机制。

SMZ是一种磺胺类药物,广泛用于治疗多种细菌感染疾病。

但是,SMZ的口服生物利用度较低,唯一的吸收的部位是小肠,因此研究SMZ在小肠的吸收特征具有重要意义。

在实验中,我们通过给大鼠口服一定剂量的SMZ来模拟口服过程,再以体内肠道灌注技术来观察SMZ在小肠内的吸收和分布情况。

实验设计大鼠随机分为两组,每组10只。

实验组口服SMZ溶液,剂量为100mg / kg,对照组为生理盐水。

实验组和对照组大鼠饮食和水均自由取食,观察喂食后的一小时内的表现。

之后,实验组大鼠通过肠道灌注技术,将25mg/ml的SMZ溶液灌注到小肠上段,然后在不同时间内取小肠断面,在HPLC-UV测定下,观察SMZ在小肠的吸收情况和分布情况。

实验结果1. 口服后的实验鼠表现口服SMZ后,实验组大鼠食欲不振,精神萎靡,对照组大鼠表现正常。

口服后一小时,两组大鼠体重变化无显著差异,两组大鼠皆在喝水和啃食。

2. SMZ在小肠内的吸收和分布情况通过肠道灌注技术,我们观察了SMZ在小肠内的吸收和分布情况。

结果如下:在给予250mg/ml的SMZ溶液灌胃后,若干时间之后,我们观察到小肠各段内SMZ的浓度变化情况。

图表中,X轴代表各段小肠,Y轴代表SMZ浓度。

实验数据显示,SMZ的最高浓度出现在空肠中,且吸收速度最快,而回肠和十二指肠中SMZ浓度较低。

SMZ在小肠的吸收速度和程度类似于“一室模型”,意味着SMZ吸收的主要障碍是从肠道到肝脏的“首过效应”。

同时我们的数据表明,SMZ的吸收不受肠黏膜面积影响。

本次实验不仅为我们研究SMZ的吸收特性和机制提供了指导意义,还有助于我们更好地了解SMZ在体内的药理学表现。

一、实验目的1. 了解磺胺嘧啶的化学性质和物理性质。

2. 掌握磺胺嘧啶的分析方法。

3. 提高实验操作技能,培养严谨的科学态度。

二、实验原理磺胺嘧啶(Sulfadiazine)是一种磺胺类药物,具有广谱抗菌作用。

本实验采用分光光度法测定磺胺嘧啶的含量,通过测定样品在特定波长下的吸光度,计算出样品中磺胺嘧啶的含量。

三、实验仪器与试剂1. 仪器:可见分光光度计、分析天平、移液器、容量瓶、烧杯、玻璃棒等。

2. 试剂:磺胺嘧啶对照品、盐酸溶液、0.1mol/L盐酸溶液、水等。

四、实验步骤1. 样品溶液的制备:称取磺胺嘧啶样品10片,精密称定,研细,精密称取适量(约相当于磺胺嘧啶100mg),置100mL量瓶中,加盐酸溶液(13)10mL,充分振摇使其溶解,加水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2mL,置50mL量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液。

2. 对照品溶液的制备:另取磺胺嘧啶对照品约100mg,精密称定,置100mL量瓶中,加盐酸溶液(13)10mL,充分振摇使其溶解,加水稀释至刻度,摇匀,滤过,精密量取续滤液2mL,置50mL量瓶中,加0.1mol/L盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,作为对照品溶液。

3. 吸光度的测定:取供试品溶液和对照品溶液适量,以0.1mol/L盐酸溶液为空白溶液,在324nm为测定波长(2),340为参比波长(1)下,测定吸光度。

4. 样品中磺胺嘧啶含量的计算:根据标准曲线和样品溶液的吸光度,计算样品中磺胺嘧啶的含量。

五、实验结果与分析1. 标准曲线的制作:以磺胺嘧啶对照品溶液的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。

2. 样品中磺胺嘧啶含量的计算:根据样品溶液的吸光度,从标准曲线上查得对应的磺胺嘧啶浓度,计算样品中磺胺嘧啶的含量。

六、实验结论通过本次实验,我们成功掌握了磺胺嘧啶的分析方法,并测定了样品中磺胺嘧啶的含量。

实验结果表明,该方法准确可靠,为磺胺嘧啶的质量控制提供了有效手段。