中国药科大学生物药剂学实验课件——小肠吸收实验

- 格式:ppt

- 大小:1.86 MB

- 文档页数:15

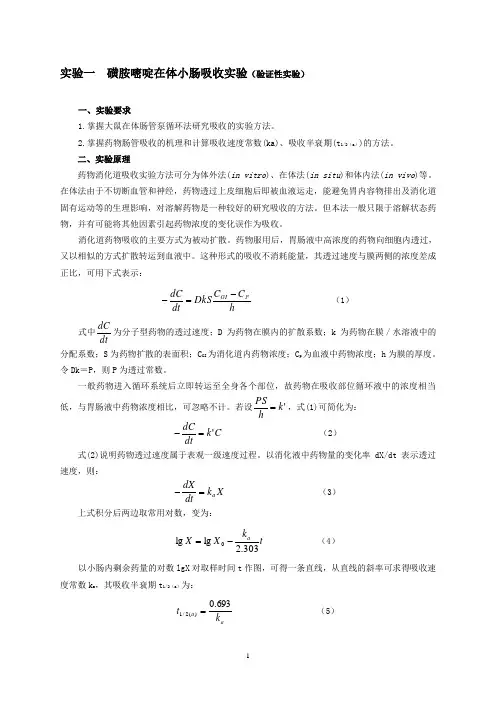

实验一 磺胺嘧啶在体小肠吸收实验(验证性实验)一、实验要求1.掌握大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的实验方法。

2.掌握药物肠管吸收的机理和计算吸收速度常数(ka)、吸收半衰期(t 1/2(a ))的方法。

二、实验原理药物消化道吸收实验方法可分为体外法(in vitro )、在体法(in situ )和体内法(in vivo )等。

在体法由于不切断血管和神经,药物透过上皮细胞后即被血液运走,能避免胃内容物排出及消化道固有运动等的生理影响,对溶解药物是一种较好的研究吸收的方法。

但本法一般只限于溶解状态药物,并有可能将其他因素引起药物浓度的变化误作为吸收。

消化道药物吸收的主要方式为被动扩散。

药物服用后,胃肠液中高浓度的药物向细胞内透过,又以相似的方式扩散转运到血液中。

这种形式的吸收不消耗能量,其透过速度与膜两侧的浓度差成正比,可用下式表示:hC C DkS dt dCP GI -=-(1) 式中dtdC为分子型药物的透过速度;D 为药物在膜内的扩散系数;k 为药物在膜/水溶液中的分配系数;S 为药物扩散的表面积;C GI 为消化道内药物浓度;C p 为血液中药物浓度;h 为膜的厚度。

令Dk =P ,则P 为透过常数。

一般药物进入循环系统后立即转运至全身各个部位,故药物在吸收部位循环液中的浓度相当低,与胃肠液中药物浓度相比,可忽略不计。

若设'k hPS=,式(1)可简化为: C k dtdC'=-(2) 式(2)说明药物透过速度属于表观一级速度过程。

以消化液中药物量的变化率dX/dt 表示透过速度,则:X k dtdXa =-(3) 上式积分后两边取常用对数,变为:t k X X a303.2lg lg 0-= (4) 以小肠内剩余药量的对数lgX 对取样时间t 作图,可得一条直线,从直线的斜率可求得吸收速度常数k a ,其吸收半衰期t 1/2(a )为:aa k t 693.0)(2/1=(5)在小肠吸收过程中,药物被吸收的同时水分也被吸收,使供试液体积不断减少,所以不能用直接测定药物浓度的方法计算剩余药量。

在体小肠吸收实验【实验目的】1.掌握大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的试验方法。

2.掌握药物肠管吸收的机理和计算吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2(a))的方法。

【实验原理】研究药物消化管吸收试验方法,大致可分为体外试验法、在体试验法和体内试验法等。

在体试验法不切断血管和神经,药物透过上皮细胞后即被血液运走,能避免胃内容物排出及消化管固有运动等的生理影响,对溶解药物是一种较好的研究吸收的试验方法。

但本法只限于溶解状态药物,并有可能将其它因素引起的药物浓度的变化误作为吸收。

消化管吸收药物主要方式是被动扩散。

药物服用后,胃肠液中高浓度的药物向低浓度的细胞内透过,又以相似的方式扩散转运到血液中。

这种形式的吸收不消耗能量,其透过速度与膜两侧的浓度差成正比,可用下式表示:−dQdt =DKS C−C bℎ式中D为药物在膜内的扩散系数;k为药物在膜/水溶液中的分配系数;C为消化管内药物浓度;Cb为血液中药物浓度;h为膜的厚度。

令Dk=P,P为透过常数一般药物进入循环系统后立即转运全身,故药物在吸收部位循环液中的浓度相当低,与胃肠液中药物浓度相比,可忽略不计。

若设PS/h=k’,式(1)可简化为:−dQdt=PSℎC=kc式(2)说明药物透过速度属于表观一级速度过程。

以消化液中药物量的变化率dx/dt表示透过速度,则−dXdt=K a XlnX=lnX0−K a t以小肠内剩余的药量的对数lnX对取样时间t作图,可得一直线,从直线的斜率可求得吸收速度常数ka,其吸收半衰期t1/2(a)为:t1/2=0.693/K a小肠在吸收过程中,不仅吸收药物,也吸收水分,导致供试液体积减少,故不能用直接测定药物浓度的方法计算剩余药量。

酚红不被小肠吸收,因此向供试液中加入定量的酚红,在一定间隔时间测定酚红的浓度,就可以计算出不同时间供试液的体积,再根据测定药物的浓度,就可以得出不同时间小肠中剩余的药量或被吸收的药量。

【实验内容与操作】1. 试剂的配制(1)0.1%NaNO2溶液:称取NaNO2 0.1g置100ml容量瓶中,加蒸馏水定容,摇匀。

第1篇一、实验概述本次实验旨在通过在大鼠体内进行小肠吸收实验,掌握大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的试验方法,深入了解药物肠管吸收的机理,并计算吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)。

实验过程中,我们采用体外试验法、在体试验法和体内试验法等多种方法对药物在小肠中的吸收进行了研究。

二、实验结果与分析1. 实验结果通过实验,我们得到了大鼠在体肠管泵循环法研究吸收的相关数据,包括不同时间点血液中的药物浓度(Cb)、消化管内药物浓度(C)以及药物透过速度(dQ/dt)。

根据实验数据,我们计算出了药物的吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)。

2. 结果分析(1)药物在小肠中的吸收方式实验结果表明,消化管吸收药物的主要方式是被动扩散。

这种形式的吸收不消耗能量,其透过速度与膜两侧的浓度差成正比。

实验数据符合式(1)和式(2)所描述的药物透过速度模型。

(2)吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)根据实验数据,我们计算出了药物的吸收速度常数(ka)和吸收半衰期(t1/2)。

吸收速度常数(ka)反映了药物在小肠中的吸收速率,吸收半衰期(t1/2)则反映了药物在体内的消除速率。

通过比较不同药物的吸收速度常数和吸收半衰期,我们可以初步判断药物的吸收特性。

(3)影响药物吸收的因素实验过程中,我们发现以下因素对药物吸收有显著影响:① 药物分子量:分子量较小的药物,其吸收速度常数较大,吸收半衰期较短。

② 药物脂溶性:脂溶性较高的药物,其吸收速度常数较大,吸收半衰期较短。

③ 药物pKa值:pKa值接近于小肠内pH值的药物,其吸收速度常数较大,吸收半衰期较短。

④ 药物浓度:药物浓度越高,吸收速度常数越大,吸收半衰期越短。

⑤ 药物与食物的相互作用:食物的存在可能影响药物的吸收,实验结果显示,食物的摄入可降低药物的吸收速度常数和吸收半衰期。

三、讨论与心得1. 讨论要点(1)本次实验采用在体肠管泵循环法研究吸收,相较于体外试验法和体内试验法,具有更高的实验准确性。

在体小肠吸收实验报告在体小肠吸收实验报告一、引言体小肠是人体消化系统中的一个重要器官,负责吸收和转运营养物质。

了解体小肠吸收的机制对于研究消化道疾病、药物吸收和营养调控等方面具有重要意义。

本实验旨在通过模拟体外条件,研究体小肠对营养物质的吸收情况。

二、实验设计1. 实验材料准备本实验使用新鲜的动物小肠作为实验材料,将其切成适当大小的片段,并清洗干净。

同时准备好模拟体外环境的缓冲液,保持温度和pH值的稳定。

2. 实验操作步骤将小肠片段放入含有缓冲液的培养皿中,保持温度在37摄氏度。

在一定时间内观察小肠对营养物质的吸收情况,并记录相关数据。

三、实验结果在实验过程中,我们观察到小肠对营养物质的吸收情况。

通过测量培养液中营养物质的浓度变化,可以得到吸收速率。

1. 葡萄糖的吸收实验结果显示,小肠对葡萄糖的吸收速率较高。

随着时间的推移,培养液中葡萄糖浓度迅速下降,说明小肠对葡萄糖有较好的吸收能力。

这与小肠上皮细胞上丰富的葡萄糖转运蛋白有关。

2. 脂肪的吸收实验结果显示,小肠对脂肪的吸收速率较慢。

在实验的早期,脂肪的吸收速率较低,但随着时间的推移逐渐增加。

这可能是由于脂肪在小肠中需要与胆盐结合形成胆盐-脂肪酸复合物,才能被小肠上皮细胞吸收。

3. 氨基酸的吸收实验结果显示,小肠对氨基酸的吸收速率较高。

随着时间的推移,培养液中氨基酸浓度迅速下降,说明小肠对氨基酸有较好的吸收能力。

这与小肠上皮细胞上的氨基酸转运蛋白有关。

四、讨论与分析通过本实验,我们可以初步了解体小肠对不同营养物质的吸收情况。

葡萄糖、脂肪和氨基酸在体小肠中的吸收速率不同,这与它们在小肠上皮细胞上的转运蛋白有关。

在实际生活中,人们的饮食中包含各种各样的营养物质。

了解体小肠对这些营养物质的吸收情况,可以帮助我们更好地制定饮食计划,保持身体健康。

同时,对于药物吸收和营养调控等方面的研究也具有重要意义。

然而,本实验仅仅是体外模拟条件下的结果,与人体内实际情况可能有所差异。

smz大鼠在体小肠吸收,实验报告本次实验旨在探究SMZ在小肠吸收的特征与机制。

SMZ是一种磺胺类药物,广泛用于治疗多种细菌感染疾病。

但是,SMZ的口服生物利用度较低,唯一的吸收的部位是小肠,因此研究SMZ在小肠的吸收特征具有重要意义。

在实验中,我们通过给大鼠口服一定剂量的SMZ来模拟口服过程,再以体内肠道灌注技术来观察SMZ在小肠内的吸收和分布情况。

实验设计大鼠随机分为两组,每组10只。

实验组口服SMZ溶液,剂量为100mg / kg,对照组为生理盐水。

实验组和对照组大鼠饮食和水均自由取食,观察喂食后的一小时内的表现。

之后,实验组大鼠通过肠道灌注技术,将25mg/ml的SMZ溶液灌注到小肠上段,然后在不同时间内取小肠断面,在HPLC-UV测定下,观察SMZ在小肠的吸收情况和分布情况。

实验结果1. 口服后的实验鼠表现口服SMZ后,实验组大鼠食欲不振,精神萎靡,对照组大鼠表现正常。

口服后一小时,两组大鼠体重变化无显著差异,两组大鼠皆在喝水和啃食。

2. SMZ在小肠内的吸收和分布情况通过肠道灌注技术,我们观察了SMZ在小肠内的吸收和分布情况。

结果如下:在给予250mg/ml的SMZ溶液灌胃后,若干时间之后,我们观察到小肠各段内SMZ的浓度变化情况。

图表中,X轴代表各段小肠,Y轴代表SMZ浓度。

实验数据显示,SMZ的最高浓度出现在空肠中,且吸收速度最快,而回肠和十二指肠中SMZ浓度较低。

SMZ在小肠的吸收速度和程度类似于“一室模型”,意味着SMZ吸收的主要障碍是从肠道到肝脏的“首过效应”。

同时我们的数据表明,SMZ的吸收不受肠黏膜面积影响。

本次实验不仅为我们研究SMZ的吸收特性和机制提供了指导意义,还有助于我们更好地了解SMZ在体内的药理学表现。

大鼠在体小肠吸收实验报告一、实验目的本实验旨在研究药物在大鼠在体小肠中的吸收情况,通过测定药物在不同时间段的浓度变化,计算吸收速率常数和吸收半衰期等参数,为药物的研发和临床应用提供参考依据。

二、实验材料1、实验动物:健康成年 SD 大鼠,体重 200 250g,雌雄不限。

2、实验药品:待研究药物,以适当的溶剂配制成一定浓度的溶液。

3、实验仪器:蠕动泵、恒温水浴箱、分光光度计、手术器械等。

三、实验方法1、大鼠麻醉将大鼠用戊巴比妥钠腹腔注射麻醉,剂量为 40mg/kg。

2、手术操作在大鼠腹部正中做一约 3cm 的切口,小心分离出小肠,选择一段约10cm 长的小肠,两端用丝线结扎,形成肠袢。

在肠袢的一端插入进液管,另一端插入出液管,并用丝线固定。

3、灌注液的配制以KrebsRinger 液为基础,加入待研究药物,使其浓度达到预定值。

4、实验灌注将灌注液通过蠕动泵以一定的流速(如 02ml/min)灌注小肠袢,同时将流出液收集在试管中,每隔一定时间(如 15min)收集一次。

5、样品处理与测定收集的流出液经适当处理后,采用分光光度计测定药物浓度。

四、实验结果1、药物浓度变化记录不同时间点流出液中药物的浓度,绘制药物浓度时间曲线。

2、吸收速率常数的计算根据药物浓度时间曲线,采用合适的数学模型(如一级动力学模型)计算吸收速率常数(Ka)。

3、吸收半衰期的计算根据吸收速率常数,计算药物在大鼠小肠中的吸收半衰期(t1/2)。

五、结果分析与讨论1、吸收速率常数的意义吸收速率常数反映了药物在小肠中的吸收速度。

较大的 Ka 值表示药物吸收迅速,较小的 Ka 值则表示吸收较慢。

本实验中,药物的 Ka 值为_____,表明其在大鼠小肠中的吸收速度处于_____水平。

2、吸收半衰期的意义吸收半衰期是指药物吸收量达到一半所需要的时间。

较短的半衰期意味着药物吸收较快,较长的半衰期则表示吸收较慢。

本实验中,药物的吸收半衰期为_____,这一结果提示在药物研发和临床应用中需要考虑给药间隔和剂量的调整。

一、实验目的1. 了解小肠的结构特点及其在消化和吸收中的作用。

2. 掌握小肠吸收实验的操作方法。

3. 分析小肠对不同营养物质的吸收情况。

二、实验原理小肠是人体内重要的消化和吸收器官,其长度约6米,内部布满了数百万细小绒毛状结构,极大增加了消化道表面积。

这些绒毛虽微小,却展现出从基部至尖端在基因表达及代谢功能上的多样性。

小肠的吸收功能主要依靠绒毛上皮细胞,通过主动和被动运输的方式,将营养物质、水分、电解质等吸收到血液和淋巴系统中。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:新鲜小肠、生理盐水、葡萄糖、蔗糖、淀粉、氯化钠、盐酸、酚酞、蒸馏水等。

2. 实验仪器:显微镜、解剖剪、镊子、烧杯、滴管、移液器、计时器等。

四、实验步骤1. 将新鲜小肠清洗干净,用解剖剪剪成小段,放置在生理盐水中浸泡。

2. 将浸泡好的小肠放在显微镜下观察其结构特点,如绒毛、皱襞等。

3. 将小肠分别浸泡在不同浓度的葡萄糖、蔗糖、淀粉、氯化钠溶液中,观察小肠的吸收情况。

4. 用酚酞指示剂检测小肠吸收后溶液的颜色变化,以判断小肠对不同物质的吸收能力。

5. 记录实验数据,分析小肠对不同营养物质的吸收情况。

五、实验结果与分析1. 小肠的结构特点:通过显微镜观察,发现小肠表面有许多绒毛和皱襞,绒毛壁很薄,有利于营养物质的吸收。

2. 小肠对不同营养物质的吸收情况:(1)葡萄糖:在葡萄糖溶液中浸泡后,小肠吸收了葡萄糖,溶液颜色由无色变为红色,说明小肠对葡萄糖有较强的吸收能力。

(2)蔗糖:在蔗糖溶液中浸泡后,小肠吸收了部分蔗糖,溶液颜色由无色变为浅红色,说明小肠对蔗糖的吸收能力较葡萄糖弱。

(3)淀粉:在淀粉溶液中浸泡后,小肠吸收了部分淀粉,溶液颜色由无色变为浅红色,说明小肠对淀粉的吸收能力较葡萄糖和蔗糖弱。

(4)氯化钠:在氯化钠溶液中浸泡后,小肠吸收了部分氯化钠,溶液颜色由无色变为红色,说明小肠对氯化钠有较强的吸收能力。

六、实验结论1. 小肠具有丰富的绒毛和皱襞,有利于营养物质的吸收。

实验二十二 大鼠在体小肠吸收实验一、 实验目的1. 掌握大鼠在体小肠吸收的实验方法。

2. 掌握计算药物的吸收速度常数(Ka ),以及每小时吸收率的计算方法。

二、 实验指导大多数药物以被动扩散方式从生物膜的高浓度侧通过膜向低浓度侧转运。

被动扩散可用Fick 第一定律来描述。

该定律指出,扩散速度(dC/dt )正比于膜两侧的浓度差(ΔC ),因此有:)(b C C Ka C Ka dtdc-=∆=-(1) 式中C 是消化道中药物浓度,C b 是血液中药物浓度,Ka 是吸收速度常数,其值大小取决于药物的扩散常数,吸收膜的厚度与面积,及药物对膜的穿透性。

胃肠道吸收的生物学过程包括这样一个系统,即药物从胃肠道屏障的一侧(吸收部位)向另一侧(血液)扩散。

因为进入血液的药物很快分布到全身,故与吸收部位比较,血中药物浓度维持在很低的水平。

几乎在所口服给药的情况下,对于胃肠道来说,血液(室)的作用尤如一个“水槽”(sink )。

并且在整个吸收相保持很大的浓度梯度,C >>C b ,则ΔC ≈C ,于是(1)式可以简化为KaC dtdc=-(2) 此为一级速度方程式的标准形式。

胃肠道按一级动力学从溶液中吸收大多数药物。

用消化液中药物量的变化(dXa /dt )表示扩散速度,则:KaX dtdXa=-(3) 将(3)式积分,并在方程两侧同取对数。

Kat Xa Xa -=)0(ln ln (4)式中Xa 为消化液中药物量,Xa (0)为零时刻消化液中药物量,Ka 为药物吸收速度常数。

以ln Xa 对t 作图得一条直线,其斜率为药物在小肠中的吸收速度常数(Ka )。

三、实验内容与操作1.仪器蠕动泵;分光光度计;红外灯;手术剪;止血钳;乳胶管;烧杯;固定板;电热恒温水浴锅。

2.试剂(1) 0.1%NaNO2液;(2)0.5%氨基磺酸铵(NH2SO3NH4)溶液;(3)0.1%二盐酸萘乙二胺溶液(偶合试剂);(以上置冰箱保存),(4)1 mol/L HCl;(5)0.2 mol/L NaOH;(6)生理盐水;(7)Krobs-Ringer试液(每1000ml内含NaCl7.8g,KCl0.35g,CaCl20.37g,NaHCO31.37g,NaH2PO40.32g,MgCl20.02g,葡萄糖1.4g);(8)戊巴比妥钠溶液(10mg/ml,大鼠每100g腹腔注射0.4ml麻醉。

一、实验目的1. 了解小肠吸收的基本原理和过程。

2. 掌握在体小肠吸收实验的操作方法。

3. 分析不同营养物质在小肠的吸收情况。

二、实验原理小肠是人体消化吸收的主要场所,具有丰富的绒毛结构和毛细血管,有利于营养物质的吸收。

本实验通过观察不同营养物质在小肠的吸收情况,了解小肠吸收的机制。

三、实验材料1. 实验动物:成年小鼠(体重20-25g)2. 实验器材:手术显微镜、解剖剪、镊子、注射器、剪刀、烧杯、秒表、滤纸等3. 实验试剂:葡萄糖、淀粉、蛋白质溶液、生理盐水、酚酞指示剂等四、实验方法1. 将小鼠麻醉后固定在手术显微镜下。

2. 暴露小肠,剪取一段长约2cm的小肠。

3. 将小肠剪成约0.5cm的环状,置于培养皿中。

4. 向小肠环状中加入适量生理盐水,观察小肠的蠕动情况。

5. 分别向小肠环状中加入不同浓度的葡萄糖、淀粉、蛋白质溶液,观察小肠的吸收情况。

6. 在小肠环状中加入酚酞指示剂,观察颜色变化,判断吸收情况。

五、实验步骤1. 准备实验动物,进行麻醉和固定。

2. 暴露小肠,剪取一段长约2cm的小肠。

3. 将小肠剪成约0.5cm的环状,置于培养皿中。

4. 向小肠环状中加入适量生理盐水,观察小肠的蠕动情况。

5. 分别向小肠环状中加入不同浓度的葡萄糖、淀粉、蛋白质溶液,观察小肠的吸收情况。

6. 在小肠环状中加入酚酞指示剂,观察颜色变化,判断吸收情况。

7. 记录实验数据,进行统计分析。

六、实验结果1. 生理盐水组:小肠蠕动缓慢,无明显吸收现象。

2. 葡萄糖组:小肠蠕动加快,出现明显的吸收现象,酚酞指示剂呈粉红色。

3. 淀粉组:小肠蠕动加快,出现明显的吸收现象,酚酞指示剂呈浅黄色。

4. 蛋白质组:小肠蠕动加快,出现明显的吸收现象,酚酞指示剂呈浅棕色。

七、实验讨论1. 实验结果表明,葡萄糖、淀粉、蛋白质等营养物质在小肠内均可被吸收。

2. 葡萄糖的吸收速度最快,淀粉次之,蛋白质最慢。

3. 酚酞指示剂的颜色变化表明,营养物质在小肠内被吸收后,导致小肠内的pH值发生变化。

一、实验目的通过本次实验,了解小肠的消化和吸收功能,观察食物在小肠内的消化过程,验证小肠对营养成分的吸收能力,并探讨小肠吸收功能与消化酶、营养物质的关系。

二、实验原理小肠是消化和吸收的主要场所,食物在小肠内被分解成可被吸收的小分子物质,如葡萄糖、氨基酸、脂肪酸等。

小肠壁有丰富的绒毛和微绒毛,增加了吸收面积,有利于营养物质的吸收。

实验中,通过观察食物在小肠内的消化和吸收情况,可以了解小肠的生理功能。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:煮熟的土豆、煮熟的鸡蛋、牛奶、生理盐水、胃蛋白酶、胰蛋白酶、碳酸钙、淀粉酶、碘液、酚酞指示剂等。

2. 实验仪器:显微镜、离心机、培养皿、试管、滴管、烧杯、酒精灯、水浴锅等。

四、实验步骤1. 将煮熟的土豆、鸡蛋、牛奶分别切碎,与适量的生理盐水混合,制成食物匀浆。

2. 将食物匀浆分别加入含有胃蛋白酶、胰蛋白酶、碳酸钙、淀粉酶的试管中,模拟小肠内消化酶的作用。

3. 将消化后的食物匀浆加入滴管,逐滴加入碘液,观察食物的消化情况。

4. 将消化后的食物匀浆加入酚酞指示剂,观察食物的吸收情况。

5. 将消化后的食物匀浆进行离心,观察上清液和沉淀物的颜色变化,分析营养物质的吸收情况。

五、实验结果与分析1. 观察食物的消化情况:加入胃蛋白酶、胰蛋白酶、碳酸钙、淀粉酶后,食物中的蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分被分解,碘液颜色逐渐变浅,说明食物在消化酶的作用下被分解。

2. 观察食物的吸收情况:加入酚酞指示剂后,消化后的食物匀浆呈现粉红色,说明小肠对营养物质的吸收功能正常。

3. 观察离心后的上清液和沉淀物:上清液呈粉红色,沉淀物呈无色,说明营养物质的吸收情况良好。

六、实验结论1. 小肠是消化和吸收的主要场所,食物在小肠内被分解成可被吸收的小分子物质。

2. 小肠壁有丰富的绒毛和微绒毛,增加了吸收面积,有利于营养物质的吸收。

3. 小肠对蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养成分的吸收功能正常。

七、实验讨论1. 实验中,消化酶对食物的消化起到了关键作用,胃蛋白酶、胰蛋白酶等消化酶可以将食物中的大分子物质分解成小分子物质,有利于小肠的吸收。

实验名称:小肠吸收实验实验目的:1. 了解小肠的结构特点及其在营养物质吸收中的重要性。

2. 掌握离体小肠平滑肌的观察方法。

3. 观察和分析不同溶液对小肠平滑肌运动的影响。

4. 学习小肠吸收实验的基本操作和数据处理方法。

实验原理:小肠是人体消化系统中最重要的吸收器官,其结构特点如皱褶、绒毛和微绒毛的存在极大地增加了吸收面积。

小肠内含有丰富的毛细血管和毛细淋巴管,有利于营养物质迅速进入血液循环。

本实验通过观察离体小肠平滑肌在不同溶液中的运动变化,模拟小肠吸收过程,探讨不同溶液对小肠吸收的影响。

实验材料:1. 新鲜小肠2. 灌流装置3. 不同浓度的NaCl溶液4. pH调节剂5. 温度计6. 显微镜7. 记录仪实验方法:1. 取新鲜小肠,剪成适当长度,用生理盐水清洗。

2. 将小肠固定在灌流装置上,保持一定的温度。

3. 通过灌流装置向小肠内灌流不同浓度的NaCl溶液,观察小肠平滑肌的运动变化。

4. 分别记录在不同溶液中的小肠平滑肌收缩幅度、频率和持续时间。

5. 使用pH调节剂调节溶液的pH值,重复上述实验步骤。

6. 观察和分析不同溶液对小肠平滑肌运动的影响。

实验结果:1. 在0.9% NaCl溶液中,小肠平滑肌呈现规律的收缩和舒张,收缩幅度、频率和持续时间均较为稳定。

2. 在0.5% NaCl溶液中,小肠平滑肌收缩幅度减小,频率降低,持续时间缩短。

3. 在1.5% NaCl溶液中,小肠平滑肌收缩幅度增大,频率加快,持续时间延长。

4. 在pH5.0的溶液中,小肠平滑肌收缩幅度减小,频率降低,持续时间缩短。

5. 在pH 7.0的溶液中,小肠平滑肌收缩幅度、频率和持续时间均较为稳定。

实验讨论:1. 本实验结果表明,NaCl溶液浓度对小肠平滑肌的运动有显著影响。

低浓度NaCl 溶液(0.5%)导致小肠平滑肌收缩减弱,可能是由于渗透压降低导致小肠平滑肌张力下降;高浓度NaCl溶液(1.5%)导致小肠平滑肌收缩增强,可能是由于渗透压升高导致小肠平滑肌张力增加。