高考地理总复习之地理计算

- 格式:pptx

- 大小:5.62 MB

- 文档页数:22

高考地理知识点汇总:区时的计算方法日界线区时的计算方法:①用经度推算时区号数:经度÷15°②两地所在地域,计算两地时差:(异区相加,同区相减) 假定两地同在东时区或西时区,那么两地时区数值相减后取相对值,即为所求时差值。

假定两地区分位于东、西时区,那么两地时区数值相加,即为所求时差值。

③某地域时,求另一地域时:所求区时=区时±时差正负号选取原那么:东加西减。

(所求区时的时区位于区时时区的东侧,取〝+〞;假定位于西侧,那么取〝-〞)本卷须知:计算时采用全天24小时制,区时计算结果假定大于24小时,那么为第二天,该数值减去24小时,即为所求时辰,日期加一天;假定区时小于0,那么为前一天,需用24小时减所得数的相对值,即为所求时辰,日期减一天。

1、日界限的划分东、西十二区钟点相反,日期相差一天。

在解题进程中异样强调绘制复杂的表示图,协助思想。

日界限防止经过陆地,以免影响一些国度或地域时间的完整性,实践上并不完全在180度经线上,而是有几处偏移成为折线。

因此,越过180度经线日期的变化就有三种能够。

2、日界限的性质:①更日性:只需中央时所在经线和时区中央经线过这两条日界限,都要改换日期。

在钟点上,人文日界限两侧是相反的;在时间上,自然日界限两侧是延续的。

②运动性:人文日界限相关于地球而言是运动的,相关于太阳来说那么是运动的(自转东移);自然日界限相关于地球而言是运动的(位置西移),相关于太阳来说那么是运动的。

说明运动是相对的,运动是相对的。

③转机性:为了照顾人文日界限左近国度或地域居民生活方便,人文日界限不完全按180°经线定位,而是在有些中央成折线在陆地上经过,从北极末尾经过白令海峡,绕过阿留申群岛西边,萨摩亚、斐济、汤加等群岛之间,经过新西兰东边,继续沿180°经线到南极为止。

自然日界限隐形而规那么,和地球上对应经线平行。

④意义性:人文日界限是地球上新的一天的终点和终点;自然日界限是外地新的一天的终点和终点。

高考地理复习重要知识点:地理计算1500字地理计算是高考地理考试一项重要的考察内容。

下面是一些高考地理计算的重要知识点:1. 经纬度计算:- 经度的转换:1°经度约等于111km,在东经和西经之间的距离可以通过经度的差值乘以111km计算得出。

- 纬度的转换:约有1度纬度相当于111km。

- 经纬度之差换算为实际距离:分别计算两个坐标点的经度和纬度之差,然后将经度之差乘以经度每度距离的换算系数,纬度之差乘以纬度每度距离的换算系数,最后将两个结果相加即可得到实际距离。

2. 地震计算:- 震中距离计算:通过地震波的传播时间和速度可以计算地震震中距离,公式为震中距离=传播时间x传播速度。

- 震级计算:通过测定地震波的振幅和震中距离,可以利用震级定标表来确定地震的震级。

3. 气候计算:- 年平均气温:将每月气温平均值相加,然后除以12,得到的结果就是年平均气温。

- 年降水量:将每月降水量相加,得到的结果就是年降水量。

4. 人口计算:- 人口密度计算:将总人口除以区域的面积,得到的结果就是人口密度。

- 年增长率计算:年增长率=(年末总人口-年初总人口)/年初总人口 x 100%。

5. 海拔计算:- 平均海拔计算:将所有地点的海拔相加,然后除以地点的个数,得到的结果就是平均海拔。

- 梯度计算:梯度=(终点海拔-起点海拔)/距离。

6. 尺度计算:- 距离的实际长度与地图上的长度之间的比例关系为尺度,尺度=实际长度/地图上的长度。

7. 距离计算:- 真方位角度计算:真方位角度 = 磁方位角度 + 磁偏角度。

这些是高考地理计算的一些重要知识点,希望对你的复习有帮助。

记住,通过理论学习和实际练习可以更好地掌握地理计算。

2020届高三地理复习讲解:等高线的相关计算一、知识讲解1.计算两地间的相对高度从等高线图上读出任意两点之间的海拔,就可以计算两地的相对高度:H相=H高-H低。

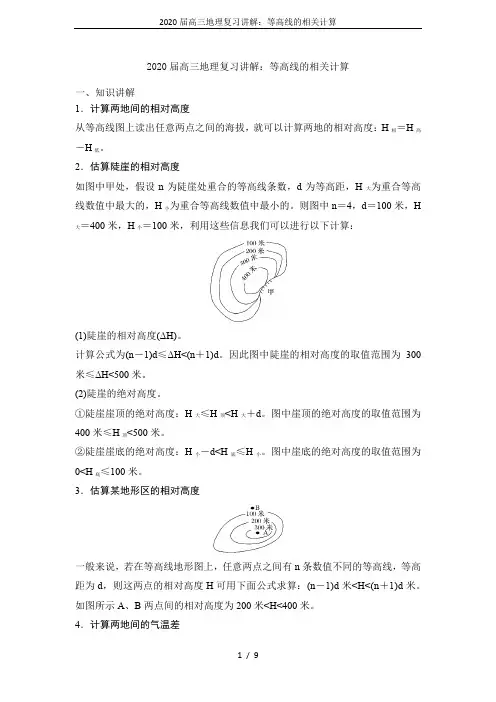

2.估算陡崖的相对高度如图中甲处,假设n为陡崖处重合的等高线条数,d为等高距,H大为重合等高线数值中最大的,H小为重合等高线数值中最小的。

则图中n=4,d=100米,H大=400米,H小=100米,利用这些信息我们可以进行以下计算:(1)陡崖的相对高度(ΔH)。

计算公式为(n-1)d≤ΔH<(n+1)d。

因此图中陡崖的相对高度的取值范围为300米≤ΔH<500米。

(2)陡崖的绝对高度。

①陡崖崖顶的绝对高度:H大≤H顶<H大+d。

图中崖顶的绝对高度的取值范围为400米≤H顶<500米。

②陡崖崖底的绝对高度:H小-d<H底≤H小。

图中崖底的绝对高度的取值范围为0<H底≤100米。

3.估算某地形区的相对高度一般来说,若在等高线地形图上,任意两点之间有n条数值不同的等高线,等高距为d,则这两点的相对高度H可用下面公式求算:(n-1)d米<H<(n+1)d米。

如图所示A、B两点间的相对高度为200米<H<400米。

4.计算两地间的气温差已知某地的气温和两地间的相对高度,根据气温垂直递减率(0.6℃/100 m)可计算两地间的气温差异:T差=(0.6℃·H相)/100 m。

5.闭合等高线区域内海拔的计算(图中a>b)(1)位于两条等高线之间的闭合区域,如果其值与两侧等高线中的较低值相等,则闭合区域内的海拔低于其等高线的值;如图,若c=b,则d<b,即“小于小的”。

(2)位于两条等高线之间的闭合区域,如果其值与两侧等高线中的较高值相等,则闭合区域内的海拔高于其等高线的值。

如图,若c=a,则d>a,即“大于大的”。

二、经典高考试题1.下图示意我国黄土高原某地林木的分布状况,图中相邻等高线之间高差均为30米。

高考地理第一轮总复习知识点填空(学生专用)专题7 时间计算【学习目标】1.理解时间计算的本质,掌握地方时计算的原则和方法,能在日照图上判定各地的地方时。

2.理解时区的划分方法,掌握有关时区和区时的计算。

3.掌握航程问题中的时间计算方法。

4.掌握运动物体上昼夜交替周期的计算方法。

【重点和难点】1.地方时计算的原则和方法,日照图上地方时的判定。

2.有关时区和区时的计算。

3.航程问题中的时间计算。

4.运动物体上昼夜交替周期的计算。

【知识结构和课前预读】——独立思考,课前填写,落实基础一、有关地方时的计算1.地方时计算的原则和方法时间计算的本质是 的计算。

地方时是因 而不同的时刻,即每条 的时刻。

在地方时的比较和计算中,原则和方法是:1)“东 西 ,东 西 ”;2)“经度每相差15°,地方时相差 小时(或经度每相差1°,地方时相差 分钟)”。

简记为:“东早西晚,东加西减;经经计较,分秒必算。

”【方法与技巧】时间与经度的计算模式。

求某地的时间或经度,需要确定一条经线的经度和时间,如右图:在四个量中,往往要确定三个已知量,再根据以上方法可求出第四个量。

【提示】为了规范统一,严谨准确,便于表达,在地理学中,地方时和区时都使用全天 制。

【警示】时间迟早的确定方法:1)同一时刻,不同地点的时间迟早比较:时间数越大的地点,越在 边,其区时越 ;时间数越小的地点,越在 边,其区时越 。

2)同一地点,不同时刻出现的时间迟早比较:时间数值越小,在同一地点出现越 ,即时间越 ;时间数值越大,在同一地点出现越 ,即时间越 。

【例1】 当我国最西端(73°E )太阳最高时,湖南长沙市(113°E )的地方时是多少?【例2】当甲地(115°E )的地方时为9时30分时,乙地的地方时为6时20分,求乙地的经度。

2.日照图上地方时的判读在日照图上根据以下方法判读和计算各地的地方时:1)昼半球中央经线的地方时为 时,与其正相对的经线(即夜半球的中央经线)的地方时为 时。

高考地理复习资料:陡崖高度的计算

高考地理复习资料:陡崖高度的计算

1.陡崖高度的计算

(1)估算陡崖的相对高度

计算陡崖或任意两点间的相对高度,一是可能求最大相对高度,二是可能求最小相对高度。

公式:(n-1)d≤H 蝴蝶法求陡崖高度

(2)陡崖的绝对高度

a.陡崖崖顶的绝对高度:H大≤H顶

b.陡崖崖底的绝对高度:H小-d

2.估算某地形区的相对高度

一般来说,若在等高线地形图上,任意两点之间有连续的变化的n条数值不同的等高线,等高距为d米,则这两点的相对高度H可用下面公式求算:(n-1)d米。

高考区域地理复习时间的计算地方时和区时高考是每个考生都要经历的一场重要考试,而地理是其中一门需要大量记忆和理解的科目。

为了顺利通过高考地理科目,考生需要制定合理的复习计划,包括确定复习时间。

在复习地理的过程中,了解地方时和区时的概念以及如何进行计算也是很有必要的。

地方时是指每个地方根据太阳时计算出来的时间,而区时是为了方便统一国内及国际交流而划分的时间区间。

下面我将分别介绍地方时和区时的计算方法。

地方时的计算方法是根据地理经度进行计算的。

地理经度是指任意一点与地球赤道东西线的角度,其取值范围为0°~180°,东经为正,西经为负。

地方时的计算方法是根据一个基准时刻,比如全球统一采用的格林威治时间(GMT),然后根据地方的经度计算出相应的时差。

计算方法如下:假设地的地理经度为x度,地方时差为t小时。

如果x度大于0,则该地东经,即东进,比GMT时间快t小时。

如果x度小于0,则该地西经,即西进,比GMT时间慢t小时。

可以使用如下公式进行计算:t=x/15区时是为了方便统一时间而划分的。

中国划分为五个时区,即东八区、东七区、东六区、东五区和东四区。

以北京时间(东八区)为例,其他各个时区相对于北京时间的时间差如下:东七区比北京时间慢1小时东六区比北京时间慢2小时东五区比北京时间慢3小时东四区比北京时间慢4小时计算时区时间的方法很简单,只需要根据相对于北京时间的时间差进行加减即可。

例如,如果现在是北京时间14:00,而你在东五区,那么东五区的时间就是北京时间减去3小时,即11:00。

在复习地理的过程中,考生可以根据这些时间概念进行合理安排,以提高复习效率。

早起早睡是个很好的习惯,因为早晨是大脑最清醒的时候,也是记忆力最好的时候。

而晚上应该避免熬夜,因为熬夜会严重影响大脑的工作效率和思维能力。

此外,可以根据自己的生物钟和精力状况合理安排复习时间。

总结:1.地方时是根据地理经度进行计算的,可以根据地方经度与基准时刻的时差计算得到。

高考地理一轮复习地方时的计算以一个地方太阳升到最高的地方的时间为正午12时,将连续两个正午12时之间等分为24个小时,所成的时间系统,称为地方时,下面是地方时的计算,希望对考生有帮助。

1.一个原理:东边的时刻早。

因为地球是自西向东自转的,所以东边先看到日出。

东时区区时早于西时区区时;东西时区内越往东区时越早。

2.二种线:特殊的时间经线和两个日期界线。

特殊的时间经线:(1)6时经线:晨线与赤道交点所在的经线的地方时。

(2)18时经线:昏线与赤道交点所在的经线的地方时。

(3)12时经线:平分昼半球的经线的地方时。

(4)24时经线:平分夜半球的经线的地方时。

两个日期界线:(1)180经线:固定性;日期为向东减一天,向西加一天。

(2)0时经线:不确定性。

3.计算区时和时区计算的三个步骤。

(1)计算当地时区:将已知经度数除以15,若余数小于7.5,则除得的商就是该经度所在的时区数:若余数大于7.5,则该地所在的时区数为商+1。

东经为东时区,西经为西时区。

(2)计算时区差:同为东时区或同为西时区,时区数相减,一个在东时区一个在西时区,则时区数相加。

例如东八区与东二区相差6个时区,东八区与西五区则相差13个时区。

(3)计算区时:利用所得的时区差,向东加向西则减。

例如当东二区为6时,东九区区时为6+7=13时;西三区区时为6-5=1时;西7区区时为6-13=-7,24-7=17时(日期减去一天)。

碰到跨年月时,要注意大月、小月、平年、闰年,才能准确作答。

地方时的计算的全部内容就是这些,希望考生可以获得更好的成绩。

地理高考中常考的地理计算一、地球、地球运动的计算(一)地方时、区时的计算依据:两地的经度相差15°,两地的地方时相差1小时。

方法:1、已知经度求时区时区数≈经度÷15 (四舍五入取整数。

东经为东时区,西经为西时区)。

2、已知某地地方时求另一地地方时地方时=已知地方时±两地经度差÷15°/时,东+西-。

3、已知某地区时求另一地区时某地区区时=已知地区区时±两地时区差,东+西-。

4、时区差=甲时区数-乙时区数。

5、已知两地地方时及一地经度,求另一地的经度所求经度=已知经度±两地地方时差÷4分/1°,东+西-。

6、已知某地正午时的北京时间,求该地经度所求经度=120°E±(当地北京时间-12)÷4分/1°。

7、已知某地的日出或日落的北京时间及昼长或夜长求经度①先求当地正午时的北京时间当地正午时的北京时间=日出+昼长/2=日落-昼长/2②再用6中的公式求解。

8、日照图上晨线与赤道交点所在经线地方时为6:00,昏线与赤道交点所在经线的地方时为18:00;晨昏线与某纬线的切点所在经线为0:00(切点为极昼)或12:00(切点为极夜)。

(二)两个日期范围比的计算依据:地方时为0时的经线向东到180°(国际日期变更线)为新一天;反之为旧的一天。

方法:180°经线的地方时为n时,则新一天的范围为n×15°。

由此,新一天/旧一天=15°n/180°-15°n。

(三)昼夜长短的计算依据:地球自转的角速度为15°/小时。

方法:1、某地昼(夜)长=该地纬线圈昼(夜)弧度数÷15°/小时;2、昼长=日落地方时-日出地方时=(12-日出地方时)×2=(日落地方时-12)×2;3、极昼区昼长为24小时,极夜区昼长为0小时,赤道上各地昼长永远是12小时,两分日全球各地昼长均为12小时;4、纬度相同,昼夜长短相等,日出日落时刻相同;5、不同半球相同纬度的两地昼夜长短相反,即某地昼长=对应另一半球相同纬度大小地的夜长。

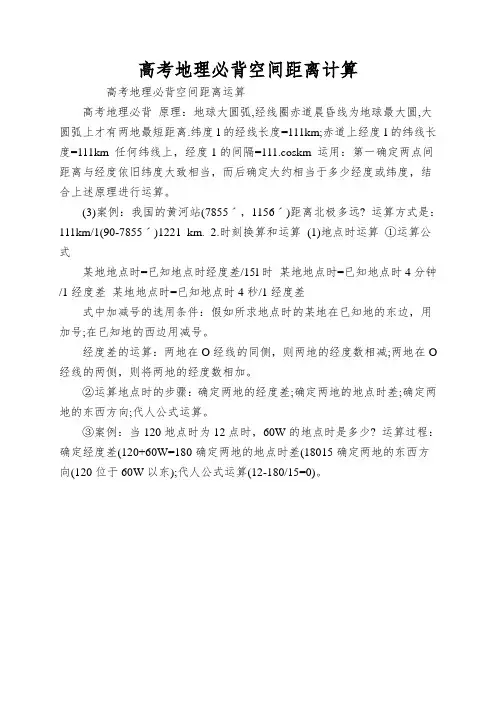

高考地理必背空间距离计算

高考地理必背空间距离运算

高考地理必背原理:地球大圆弧,经线圈赤道晨昏线为地球最大圆,大圆弧上才有两地最短距离.纬度1的经线长度=111km;赤道上经度1的纬线长度=111km 任何纬线上,经度1的间隔=111.coskm 运用:第一确定两点间距离与经度依旧纬度大致相当,而后确定大约相当于多少经度或纬度,结合上述原理进行运算。

(3)案例:我国的黄河站(7855ˊ,1156ˊ)距离北极多远? 运算方式是:111km/1(90-7855ˊ)1221 km. 2.时刻换算和运算(1)地点时运算①运算公式

某地地点时=已知地点时经度差/15l时某地地点时=已知地点时4分钟/1经度差某地地点时=已知地点时4秒/1经度差

式中加减号的选用条件:假如所求地点时的某地在已知地的东边,用加号;在已知地的西边用减号。

经度差的运算:两地在O经线的同侧,则两地的经度数相减;两地在O 经线的两侧,则将两地的经度数相加。

②运算地点时的步骤:确定两地的经度差;确定两地的地点时差;确定两地的东西方向;代人公式运算。

③案例:当120地点时为12点时,60W的地点时是多少? 运算过程:确定经度差(120+60W=180确定两地的地点时差(18015确定两地的东西方向(120位于60W以东);代人公式运算(12-180/15=0)。

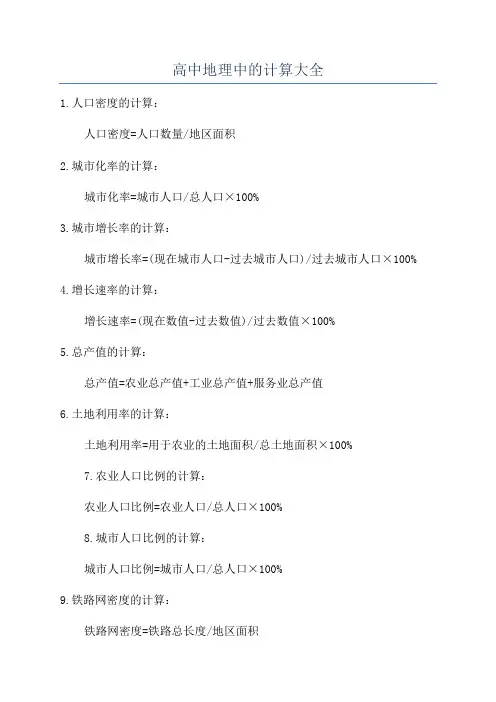

高中地理中的计算大全

1.人口密度的计算:

人口密度=人口数量/地区面积

2.城市化率的计算:

城市化率=城市人口/总人口×100%

3.城市增长率的计算:

城市增长率=(现在城市人口-过去城市人口)/过去城市人口×100% 4.增长速率的计算:

增长速率=(现在数值-过去数值)/过去数值×100%

5.总产值的计算:

总产值=农业总产值+工业总产值+服务业总产值

6.土地利用率的计算:

土地利用率=用于农业的土地面积/总土地面积×100%

7.农业人口比例的计算:

农业人口比例=农业人口/总人口×100%

8.城市人口比例的计算:

城市人口比例=城市人口/总人口×100%

9.铁路网密度的计算:

铁路网密度=铁路总长度/地区面积

10.公路密度的计算:

公路密度=公路总长度/地区面积

11.电力消耗量的计算:

电力消耗量=电力用量/人口数量

12.水资源供需平衡计算:

水资源供需平衡=可利用水资源量-水资源开发利用量

13.国内生产总值(GDP)的计算:

GDP=消费+投资+净出口

14.人均GDP的计算:

人均GDP=GDP/总人口

15.经济增长率的计算:

经济增长率=(现在GDP-过去GDP)/过去GDP×100%

16.自然增长率的计算:

自然增长率=(出生率-死亡率)/10

17.教育程度指数的计算:

教育程度指数=(大学生人数/总人口)×100%。

高考地理计算题汇总1.时区(1)为了各地交往的方便,将全球经度划分为24个时区,各时区以其中央经线的地方时作为全时区的共用区时。

(2)某经度所在的时区计算:经度/15度=商余数。

如果余数小于7.5,所在时区=商数如果余数大于7.5,所在时区=商数+12.区时(1)时区每差1个区,区时相差1小时,东早(多)西晚(少)注意:过日界线日期要先加减一天(2)公式计算:甲时区-乙时区=甲区时-乙区时注意:东时区写成正数,西时区写成负数。

正负数已经考虑了日界线两侧的日期差别。

3.地方时(1)根据太阳照射情况形成的时刻,如太阳直射点所在经线(位于昼半球中央)为12点。

(地球自转会造成照射情况的变化,地方时就变化)要求:能在任意形式的日照图上读出特殊地方时(如12点、0点或24点、6点、18点)的分布。

(2)图上计算:经度每相差15度地方时相差1小时(或1度/4分钟、经度1分/4秒钟),东早(加)西晚(减)注意:过日界线时日期还要再加(向西)减(向东)一天(3)公式计算:(甲经度-乙经度)×1小时/15度=甲地方时-乙地方时注意:东经度写成正数,西经度写成负数。

正负经度已经考虑了日界线两侧的日期差异。

4.太阳高度角的计算方法两地之间的太阳高度角的差=两地之间的纬度差5.日出、日落时刻(1)地方时、区时计算(2)日出时刻=(24-昼长)/2日出时刻=12-昼长/2(3)日落时刻=24-日出时刻日落时刻=12+昼长/26.正午太阳高度(1)正午太阳高度是指一天中的最大太阳高度,即地方时12点时的太阳高度。

(2)图上推导(略)(3)计算公式(与直射点相比):90度-某地H=直射点纬度与某地纬度的角度差的绝对值技巧:可以将北纬写成正数,而将南纬写成负数。

(4)计算公式(与任意纬度相比):甲H-乙H=(甲纬度-乙纬度)的绝对值注意:北纬度写成正数,南纬度写成负数7.某日(R)太阳直射点的地理纬度位置=23°26′N—R—6月22日*(23°26′*4/365)说明:(1)此公式只能大致计算一年当中某日太阳直射点的纬度位置;(2)计算结果若是正值,则为北纬;若为负值,则为南纬;(3)R为某日日期,R-6月22日为该日与6月22日相差的天数,(23°26′*4/365)为太阳直射点一日内移动的纬度距离。

专题复习——地方时区时的计算一.地方时计算的一般步骤:1.找两地的经度差:(1)如果已知地和要求地同在东经或同在西经,则:经度差=经度大的度数—经度小的度数(2)如果已知地和要求地不同是东经或西经,则:经度差=两经度和(和小于180°时)或经度差=(180°—两经度和)。

(在两经度和大于180°时)2.把经度差转化为地方时差,即:地方时差=经度差÷15°/H3.根据要求地在已知地的东西位置关系,加减地方时差,即:要求点在已知点的东方,加地方时差;如要求点在已知点西方,则减地方时差。

二.东西位置关系的判断:(1)同是东经,度数越大越靠东。

即:度数大的在东。

(2)是西经,度数越大越靠西。

即:度数大的在西。

(3)一个东经一个西经,如果和小180°,东经在东西经在西;如果和大于180°,则经度差=(360°—和),东经在西,西经在东;如果和等于180,则亦东亦西。

三、单纯数据地方时的计算1.已知A 、B 两地经度和A 地的地方时,求B 地的地方时:B 地地方时=A 地地方时±分钟经度差410⨯ 如果B 地在A 地的东面用“+”;如果B 地在A 地的西面用“-”。

例1:当东经115°的地方时为9时30分时,东经125°的地方时为多少?例2:A 地为东经120°当时的时间为10:20,B 地为东经90°,求B 地的地方时。

2.已知两地的地方时和其中一地的经度,求另一地经度所求经度=已知经度±014⨯分钟地方时差 例1.当伦敦为正午时,区时为20:00的城市是…………………………………( )A 、悉尼(150°E )B 、上海(120°E )C 、洛杉矶(120°W )D 、阿克拉(0°经线附近)五、时区和区时的计算1.已知A 、B 两地的时区和A 地的区时,求B 地的区时:B 地区时=A 地区时±时区差如果B 地在A 地的东面用“+”;如果B 地在A 地的西面用“-”。

高考备战—高中地理计算题通关公式汇总一、距离计算1.原理:纬度1°的经线长度=111km;赤道上经度1°的纬线长度=111km任何纬线上,经度1°的间隔=111•cosφkm2.运用:首先确定两点间距离与经度还是纬度大致相当,而后确定大约相当于多少经度或纬度,结合上述原理进行计算。

3.案例:我国的黄河站(78°55ˊΝ,11°56ˊΕ)距离北极多远?计算方式是:111km/1°×(90°-78°55ˊ)≈1221km二、地方时计算1.计算公式某地地方时=已知地方时±经度差/15°×l时某地地方时=已知地方时±4分钟/1°×经度差式中加减号的选用条件:如果所求地方时的某地在已知地的东边,用加号;在已知地的西边用减号。

经度差的计算:两地在O°经线的同侧,则两地的经度数相减;两地在O°经线的两侧,则将两地的经度数相加。

2.计算地方时的步骤:确定两地的经度差;确定两地的地方时差;确定两地的东西方向;代入公式计算。

3.案例:当120°Ε地方时为12点时,60°W的地方时是多少?计算过程:确定经度差(120°Ε+60°W=180°);确定两地的地方时差(180°÷15°=12);确定两地的东西方向(120°Ε位于60°W以东);代人公式计算(12-180/15=0)。

三、区时计算1.计算公式某地区时=已知地区时士1小时×两地相隔时区数式中加减号的选用条件:如果所求区时的某地在已知地的东边,用加号;在已知地的西边用减号。

时区差的计算:两时区同在东时区或西时区,则大数减去小数;如果一地在东时区,另一地在西时区,则两时区数相加。

时区数一所在地经度/15°,所得商四舍五入取整数。

高考地理24个地理计算公式地理计算公式在高考地理考试中非常重要,掌握这些公式可以帮助学生更好地解决与地理有关的问题。

以下是24个高考地理常用的地理计算公式:1.速度计算:速度(v)=距离(s)/时间(t)2.加速度计算:加速度(a)=变化的速度(v)/变化的时间(t)3.力的计算:力(F)=质量(m)×加速度(a)4.体积计算:体积(V)=长(l)×宽(w)×高(h)5.面积计算:面积(A)=长(l)×宽(w)6.比例计算:比例(P)=已知量(K)/需求量(D)7.密度计算:密度(ρ)=质量(m)/体积(V)8.水的比热容计算:热量(Q)=质量(m)×比热容(C)×温度变化(ΔT)9.比例尺计算:比例尺(E)=实际长度(L1)/图上长度(L2)10.尺寸计算:实际长度(L)=比例尺(E)×图上长度(l)11.重力加速度计算:重力加速度(g)=地球重力恒量(G)×地球质量(M)/地球半径(R)²12.地势高程计算:地势高程(H)=大气压强(P)/密度(ρ)×重力加速度(g)13.图上距离计算:图上直角三角形计算公式:a²+b²=c²14.图上角度计算:图上角度和计算公式:角度和(∑A)=180°×(n-2)15. 黄赤交角计算:黄赤交角(ε)= 23.5° × sin(366.24 / 365.24 ×(d - 81))16.温度转换计算:摄氏温度(°C)=(华氏温度(°F)-32)/1.817.人口密度计算:人口密度(D)=人口总数(P)/地区面积(A)18.坡度计算:坡度(S)=地形高差(h)/水平距离(l)19.平均高程计算:平均高程(H)=平均地势高程(h)+平均洼地深度(h1)20.角度计算:弧度(θ)=角度(°)×π/18021.大洋年龄计算:大洋年龄(A)=地壳年龄(C)+洋壳年龄(O)22. 地震震级计算:震级(M)= log(能量释放速度(E))/ 4.823.土地退化指数计算:土地退化指数(LDI)=单项指数(SI)+土地能力指数(LCI)24.基尼系数计算:基尼系数(G)=(A/A+B)×100以上是高考地理常用的24个地理计算公式。

高考地理专题复习:地图与等值线的相关计算(附练习与答案解析)【真题体验】考向1经纬网与地图的计算(2015·新课标全国文综Ⅰ)甘德国际机场(下图)曾是世界上最繁忙的航空枢纽之一,当时几乎所有横跨北大西洋的航班都要经停该机场补充燃料。

如今,横跨北大西洋的航班不再需要经停此地。

据此完成第1题。

1.一架从甘德机场起飞的飞机以650千米/小时的速度飞行,1小时后该飞机的纬度位置可能为( )A.66.5°NB.60°NC.53°ND.40°N答案:C解析:该机场位于50°N附近,根据经线圈上每隔纬度1°距离约为111千米,那么从甘德机场起飞的飞机以650千米/小时的速度飞行,1小时后该飞机最多飞过纬度6°,即位置可能为44°N到56°N之间。

(2014·重庆文综)下图示意某GIS软件显示的某校部分建筑分布的地图窗口及其属性(如用途、建筑面积、建筑高度等)的浏览窗口(面积单位:m2;高度单位:m)。

读图,完成下题。

2.若在该GIS软件中量算到学校局部用地的长为300 m、宽为220 m,要将此用地的平面图用1∶1 000的比例输出,则选用纸张幅面最小的是( )A.A4纸(29.7 cm×21 cm)B.B4纸(36.4 cm×25.7 cm)C.A3纸(42 cm×29.7 cm)D.B3纸(51.5 cm×36.4 cm)答案:B解析:比例尺=图上距离÷实地距离。

由题干可知,比例尺为1∶1 000。

用地长为300 m,则其在图上距离为30 cm;用地宽为220 m,则图上距离为22 cm。

结合选项可知,A4纸长度和宽度均不够,B4纸、A3纸、B3纸都能画出完整的平面图,其中B4纸幅面最小,B项正确。

考向2等值线的计算1.(2013·大纲全国文综)某种生物的种密度指单位面积该种生物的个体数量。

高考地理复习指导地理计算题的应对策略及提高方法高考地理复习指导主持人:确实需要反复地记忆,反复地摸索。

有一些考生对于地理的计算题特别头疼,他们就想问老师,在这块有没有什么方法可能借鉴?王海玲:其实地理的计算可能是有些考生容易丢分的地方,常见的地理计算大概有这么几类:第一、地方时和区时的计算,也就是我们经常说的时间计算。

第二、日区的推算。

第三、飞行或者是航行时间的计算。

第四、高度的计算。

第五、昼夜长短的计算。

第六、比例尺的计算。

第七、高差、温差、加差的计算。

我经常在讲课的时候跟我的学生说,这些从计算的角度来看都是小学地理,都是很简单的,就是加减,连乘除都没有。

但是为什么我们还经常出错呢?出错主要在这几个方面:第一、对计算的原理没有理解。

其实我们很多的学生,就是对这个原理没闹明白是怎么回事,所以他只是单纯地去记那个方法,你没有闹明白这个原理,所以你这个方法用的时候也是错的。

主要是原理没有理解,只是机械地记忆方法,题目又是灵活多变的,这个题会了,那个题稍微一变条件他就不会了。

第二、有的虽然理解了,但是由于他这方面的题做的比较少,所以我们经常说熟能生巧,他做的少就生,像计算题,过了一段时间,如果不做的话,他那种快速解题准确性的能力就降低了,所以他做起来也需要想半天,然后再慢慢做,这时候还要适当的做题,加强训练。

第三、审题和理解题意的能力不足。

也就是说他们应该把必要的条件充分挖掘出来,这样条件不充分的情况下,在计算的时候肯定是最后出现错误的。

所以审题也是很重要的。

我想针对这些问题,可以从这么几个方面去改进:第一、一定要理解这些计算的原理,它里面的道理是什么,你一定要非常清楚,这时候你才能够去更好地掌握它的计算方法。

第二、要进行针对的训练。

如果是时间计算的问题,你经常出错,你就找一些典型的题,有针对性的多做几个,总结它的方法和规律,达到熟能生巧的地步。

第三、要提高解题和析题的能力。

把条件找全,这时候再做这样的计算题一般不会出错的。