戴望舒简介

- 格式:docx

- 大小:16.09 KB

- 文档页数:1

《我用残损的手掌》有关资料《我用残损的手掌》有关资料一、诗人简介戴望舒(1905~1950),原名戴梦鸥。

浙江杭县人。

1923年秋入上海大学中文系。

1925年加入共产主义青年团,做宣传工作。

1928年在上海与人合办一线书店,出版《无轨列车》半月刊。

被查封后改名水沫书店,出版《新文艺》月刊。

1931年加入中国左联。

1932年自费赴法国,在里昂中华大学肄业。

一年后到巴黎大学听讲,受法国象征派诗人影响。

1935年回国。

次年创办《新诗》月刊。

1938年避居香港,主编《星岛日报》副刊《星座》及诗刊《顶点》。

还曾主编过《珠江日报》和《大众日报》副刊。

同时组织“文协”香港分会并任理事。

1941年,日本占领香港后曾被捕入狱,受伤致残,表现了高尚的民族气节。

1949年回到内地在国际新闻局法文组从事翻译。

1950年因气喘病去世。

诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》《戴望舒诗选》《戴望舒诗集》,另有译著等数十种。

为中国现代象征派诗歌的代表。

无论理论还是创作实践,都对中国新诗的发展产生过相当大的影响。

二、《我用残损的手掌》赏析1941年12月15日,香港英国当局向日本侵略军投降。

日军占领香港后,大肆搜捕抗日分子。

1942年春,戴望舒也被日本宪兵逮捕入狱。

在狱中,他受尽酷刑的折磨,人在狱中,想像祖国广阔土地好像就在眼前,不仅可以真切地看到它的形状、颜色,而且可以感触到它的冷暖,嗅到它的芬芳,这种虚拟,强烈地表现了诗人对祖国的深挚的情感。

诗人在虚拟性的总体形象之中,又对现实事物作了直观式的细节描绘:堤上的繁花如锦幛,嫩柳枝折断发出的芬芳,以及长白山的雪峰,夹着泥沙的黄河,岭南的荔枝花等。

这一些细节描绘正透露了诗人对祖国的眷恋、热爱之情,以及对祖国所遭受的沉重灾难所产生的哀痛。

值得注意的是,在直观式的细节描绘之中,诗人还运用“虚拟性想像”的手法:触到水的“微凉”,感受到长白山的“冷到彻骨”,黄河水“夹泥沙在指间滑出”,都是直观式描绘中存在的想像与虚拟,是诗的开头“我用残损的手掌摸索”这一幻觉的具体化。

【作者信息拓展】戴望舒简介2戴望舒(1905—1950),原名戴丞、戴梦鸥字朝宋,中国现代诗人,笔名有:江思、戴月、亚巴加、艾昂甫等,。

浙江杭州人,祖籍南京。

1923年秋入上海大学中文系。

1925年加入共产主义青年团,做宣传工作。

1928年在上海与人合办一线书店,出版《无轨列车》半月刊。

被查封后改名水沫书店,出版《新文艺》月刊。

1931年加入中国左联。

1932年自费赴法国,在里昂中华大学肄业。

一年后到巴黎大学听讲,受法国象征派诗人影响。

1935年回国。

次年创办《新诗》月刊。

1938年避居香港,主编《星岛日报》副刊《星座》及诗刊《顶点》。

还曾主编过《珠江日报》和《大众日报》副刊。

同时组织“文协”香港分会并任理事。

1941年,日本占领香港后曾被捕入狱,受伤致残,表现了高尚的民族气节。

1949年回到内地在国际新闻局法文组从事翻译。

1950年因气喘病去世。

主要作品戴望舒墓诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》《戴望舒诗选》《戴望舒诗集》,名著:《雨巷》。

另有译著等数十种。

为中国现代象征派诗歌的代表。

无论理论还是创作实践,都对中国新诗的发展产生过相当大的影响。

早年诗歌多写个人的孤寂心境,感伤气息较重,因受西方象征派的影响,意象朦胧、含蓄。

后期诗歌表现了热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情。

《我用残损的手掌》作于1942年?月3日,是诗人在侵略者的铁窗下献给祖国的歌。

《雨巷》并因此作被称为雨巷诗人,此外还有《寻梦者》、《单恋者》、《烦忧》等。

1923年入上海大学中国文学系,1925年转入上海震旦大学学习法文,并于翌年就读于该校法科。

先后创办过《璎珞》、《文学工场》、《新诗》等刊物。

1926年春,开始在与施蛰存合编的《璎珞》旬刊上发表诗歌,处女作《凝泪出门》。

1928年《雨巷》一诗在《小说月报》上刊出,受到人们注意,他由此获得雨巷诗人称号。

这一时期的作品在艺术上保留着中国古代诗歌传统及欧洲浪漫主义诗歌的痕迹,并带有明显的法国象征派诗人魏尔兰、中国的李金发等人的影响。

戴望舒生平简介推荐文章胡兰成简介与生平经历热度:胡适的生平简介内容热度:关于屈原的生平简介个人背景资料热度:有关吉鸿昌生平简介热度:陈云生平简介范文热度:戴望舒,中国现代派象征主义诗人、翻译家等。

下面是店铺给大家整理的戴笠生平简介,供大家参阅!戴望舒简介戴望舒(1905年11月15日-1950年2月28日),男,名承,字朝安,小名海山,浙江杭县(今杭州市余杭区)人。

后曾用笔名梦鸥、梦鸥生、信芳、江思等。

中国现代派象征主义诗人、翻译家等。

他先后在鸳鸯蝴蝶派的刊物上发表过三篇小说:《债》、《卖艺童子》和《母爱》。

曾经和杜衡、张天翼和施蛰存等人成立了一个名谓“兰社”的文学小团体,创办了《兰友》旬刊。

1950年戴望舒在北京病逝,享年45岁。

戴望舒人物经历1913年,入杭州鹾武小学读书,开始拥有私人阅读空间,阅读古典说部和《水晶鞋》、《木马兵》等外国童话。

1919年,考入宗文中学。

1922 年8月,首次公开发表文学作品小说《债》,载《半月》第1 卷第23期。

9月,与张天翼、施蛰存、叶秋源,李伊凉及马天骚等在杭州成立兰社。

1923年秋天,考入上海大学文学系。

师从田汉,在校期间,学习中外文学和革命理论,参加实际斗争。

1925年6月,上海大学被封。

秋,转入震旦大学学习法语。

1926年与施蛰存、杜衡等人创办《璎珞》旬刊,发表诗作《凝泪出门》。

1927年写的《雨巷》。

1928年发表《雨巷》,并与施蛰存、杜衡、冯雪峰创办《文学工场》。

1929年4月,出版了第一本诗集《我的记忆》。

1932年,任《现代》编辑。

11月初,赴法国留学,先后入读巴黎大学、里昂中法大学。

1935年春,被里昂中法大学开除回国,开除原因一说是在中法大学学习1年多时间,不上课,不按时交作业,年终也不参加考试,到了期限即回国;一说是在西班牙旅游期间参加反法西斯游行,法国警方通知中法大学当局,这个学生不能再留法国。

3一4 月,乘船回国到上海。

不久,与施绛年解除婚约。

作者简介:一.提问:“雨巷诗人”的大名我们早已听过,有谁知道作者的基本情况?根据学生回答总结:戴望舒,原名戴朝实又名戴梦鸥,1905年出生于杭州。

1929年4月出版第一本诗集《我底记忆》,他的成名作《雨巷》即收入此集中。

1933年8月出版了《望舒草》1948年出版了《灾难岁月》一生留下了诗篇92首。

《雨巷》写于1928年,是诗人前期的代表作,这是一首既具有音乐美,又具有朦胧美的象征诗。

这首诗发表后,戴望舒获得了“雨巷诗人”的美称。

戴望舒生于杭州,望舒是他给自己起的笔名,出自屈原的《离骚》“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属.”望舒是神话传说中替月亮驾车的天神,纯洁而温柔,多情又潇洒.戴望舒出生于3月5日,照西方星象学的说法,属于双鱼座.双鱼座的人浪漫柔情,以爱情为生命的养分,意志薄弱,喜好幻想,逃避现实,优柔寡断.戴望舒就是典型的双鱼座性格.二.从文本中,我们只知道她是一个“丁香一样的姑娘”.(板书:丁香)丁香是什麽样的呢,有同学见过吗(展示丁香图片)?丁香,又名紫丁香.春季开花,花紫色,密集成圆锥花序.有淡雅细沉的香气.因为它的高洁与冷艳,文人墨客把它作为哀婉、愁怨、惆怅的象征反复吟咏,古来已久。

唐代诗人李商隐有诗曰:“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

”唐中主李璟词曰:“青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁。

”可见,丁香在古典文学当中是个“愁品”,是柔弱和哀愁的象征物。

那麽,丁香一样的姑娘会是个什麽样子的姑娘呢?应该是一个纤弱的、优雅的、楚楚动人的、惹人爱怜的小家碧玉。

应该是忧郁的,你只要多看一眼就忍不住被吸引的姑娘。

这样一个动人的姑娘,我们忍不住都想看一看她那俏丽的脸庞,看一看她到底长什麽模样呢?我们看不到,就连诗中的我也看不到。

因为,姑娘打着一把油纸伞。

不知不觉当中,油纸伞已经定格为美的背景、美的点缀。

现在,这把油纸伞出现在丁香姑娘的肩头,我们单只看到伞,已经觉得它很美,那麽它点缀的姑娘肯定更美!《雨巷》是戴望舒的成名作和前期的代表作,他曾因此而赢得了“雨巷诗人”的雅号。

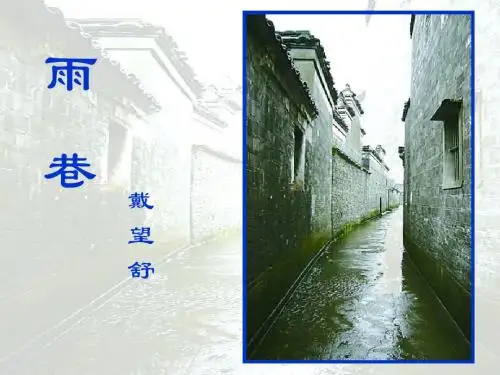

《雨巷》作者简介与分析《雨巷》作者简介与分析《雨巷》是中国诗人戴望舒1927年创作的一首现代诗。

诗中描写了抒情主人公“撑着油纸伞”,独自彷徨在悠长而又寂寥的雨巷。

以下是小编整理的《雨巷》作者简介与分析,希望对大家有所帮助。

作者简介戴望舒(1905.3.5~1950.2.28)现代诗人。

又称“雨巷诗人”,中国现代派象征主义诗人。

戴望舒为笔名,原名戴朝安,又名戴梦鸥。

笔名艾昂甫、江恩等。

浙江杭县( 今杭州市余杭区)人。

他的笔名出自屈原的《离骚》:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

”意思是说屈原上天入地漫游求索,坐着龙马拉来的车子,前面由月神望舒开路,后面由风神飞廉作跟班。

望舒就是神话传说中替月亮驾车的天神,美丽温柔,纯洁幽雅。

曾赴法国留学,受法国象征派诗人影响。

分析诗歌描绘了一幅梅雨时节江南小巷的阴沉图景,借此构成了一个富有浓重象征色彩的抒情意境。

在这里,诗人把当时黑暗阴沉的社会现实暗喻为悠长狭窄而寂寥的“雨巷”,没有阳光,也没有生机和活气。

而抒情主人公“我”就是在这样的雨巷中孤独的ㄔ亍着的彷徨者。

“我”在孤寂中仍怀着对美好理想和希望的憧憬与追求。

诗中“丁香一样的姑娘”就是这种美好理想的象征。

但是,这种美好的理想又是渺茫的、难以实现的。

这种心态,正是大革命失败后一部分有所追求的青年知识分子在政治低压下因找不到出路而陷于惶惑迷惘心境的真实反映。

在艺术上,本诗也鲜明地体现了戴望舒早期诗歌的创作特色。

它既采用了象征派重暗示、重象征的手法,又有格律派对于音乐美的追求。

诗中的“我”、“雨巷”、“姑娘”并非是对生活的具体写照,而是充满了象征意味的抒情形象。

全诗还回荡着一种流畅的节奏和旋律。

旋律感主要来自诗韵,除每节大体在第3、6行押韵外,每节的诗行中选用了许多与韵脚呼应的音组。

诗中重叠反复手法的运用也强化了音乐效果。

《雨巷》运用了象征性的抒情手法。

诗中那狭窄阴沉的雨巷,在雨巷中徘徊的独行者,以及那个像丁香一样结着愁怨的姑娘,都是象征性的意象。

《雨巷》文本解读一、作者简介戴望舒(1905-1950)名承,字朝安。

浙江杭县(今余杭)人,祖籍南京祖洪成古村,现代诗人,翻译家。

代表诗歌作品《雨巷》、《我的记忆》。

先后在鸳鸯蝴蝶派创办的刊物上发表小说:《债》、《卖艺童子》和《母爱》,与杜衡、张天翼和施舊存等成立过文学小团体“兰社”,并且创办了《兰友》旬刊。

“望舒”这个名字自取于屈原《离骚》中的“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属”。

其代表性诗作有:《雨巷》、《我思想》、《寒风中的闻声》、《偶成》、《无题》、《我用残损的手掌》、《在天晴了的时候》、《烦扰》等。

二、创作背景《雨巷》写于1927年,这部作品是影响戴望舒最大的作品之一,他也因此获得了“雨巷诗人”的称誉。

1927年的夏天中国正笼罩在大革命失败的阴影之下,全国人民特别是充满希望的年轻人承受着失败的痛苦,对于现实社会充满了迷惘的情绪和朦胧的希望。

另外,戴望舒早年留学法国,同时也是一名出色的翻译家,和许多勤工俭学的中国留学生一样,其深受法国文化特别是法国文学的影响,波德莱尔、魏尔伦,兰波等人的象征主义就对戴望舒产生过巨大的影响。

后来他也翻译过许多外国文学作品,创作手法深受其影响。

三、文本解读诗中主要描写了主人公“独自撑着油纸伞”在寂寥的雨巷彷徨,他希望遇到一个“丁香一样的姑娘”,这个姑娘有着丁香一样的颜色、芬芳、忧愁,她和主人公一样也独自徘徊在这凄清的雨巷里,姑娘和诗人擦肩而过,她“静默地走近”,好像梦一样飘过,只是这梦“凄婉迷茫”。

诗人目送姑娘离开,直到她走到雨巷的尽头。

姑娘的离开伴随着仿佛唱着哀曲的雨,也使她的颜色消失,带走了她的芬芳,包括她叹息一般的目光,都渐渐离诗人而去。

到最后又只剩诗人独自一人在这空无一人的雨巷里彷徨,好像刚刚路过的姑娘似梦一样,依旧让人向往,充满希望。

丁香是我国传统文化中的重要组成部分,丁香花香气浓郁、颜色淡雅,很多诗人借物喻人,以表达自身洁身自好、不与世俗同流合污的美好志愿,也象征着作者自身的革命思想。

雨巷诗人——戴望舒一、作者简介1.望舒”一词出自屈原的《离骚》:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

”意思是说屈原上天入地漫游求索,坐着龙马拉的车子,前面由月神望舒开路,后面由风神飞廉作跟班。

“望舒”就是神话传说中替月亮驾车的天神,美丽温柔,纯洁幽雅。

2.1905年11月15日,出生于浙江杭州。

1913年,入杭州鹾武小学读书。

1919年,考入宗文中学。

1922 年8月,首次公开发表文学作品小说《债》,载《半月》第1 卷第23期。

9月,与张天翼、施蛰存、叶秋源,李伊凉及马天骚等在杭州成立兰社。

1923年秋天,考入上海大学文学系。

师从田汉,在校期间,学习中外文学和革命理论。

3.少年时期的望舒不幸感染天花,毁坏了他俊逸的面容,脸上落下坑洼的瘢痕。

因为这一生理缺陷,少年时经常被讥讽和嘲笑,他总是默默地忍受着。

4.1923年秋,18岁的戴望舒考入上海大学。

二、与施绛年的感情纠葛1.戴望舒认识施绛年缘于她的哥哥施蛰存。

那时施蛰存是《现代》杂志的主编,和戴望舒是好友。

起初戴望舒写的诗并不被人看好,后来是施蛰存在《现代》杂志上主推戴望舒的诗,并高度评价他的诗是现代诗,一度让诗坛出现了与当时流行的"新月派"完全相反的诗歌。

2.有了这样的关系,戴望舒被邀至施家小住。

在那里,他见到施蛰存的妹妹施绛年。

施绛年当时在上海中学读书,性格活泼。

戴望舒被这个美丽的少女深深吸引。

他的第一本诗集《我底记忆》出版时,他在诗的扉页题字给绛年,大胆向她表白。

但绛年对戴望舒更多的是一份敬重之心。

她比他小5岁,对戴望舒写的诗并不以为意,甚至在看到他给她写的诗句时,也没有丝毫被打动。

3.诗集扉页题词,戴望舒自译为:“愿我在最后的时间将来的时候看见你,愿我在垂死的时候用我的虚弱的手把握着你。

”戴望舒以献辞作为一种特殊的表白方式,把自己对绛年的感情公开了,把自己痛苦的灵魂呈现出来了。

不过,诗人这些剖白,绛年并没有相应的回馈。

绛年的冷漠让戴望舒痛苦不堪。

戴望舒(1905.3.51950.2.28),浙江杭县(今杭州市余杭区)人,原名戴梦鸥,又名戴梦鸥,笔名艾昂甫、江思等。

他的笔名出自屈原的《离骚》:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

”意思是说屈原上天入地漫游求索,坐着龙马拉来的车子,前面由月神望舒开路,后面由风神飞廉作跟班。

望舒就是神话传说中替月亮驾车的天神,美丽温柔,纯洁幽雅。

戴望舒是中国现代派象征主义诗人。

1928年发表《雨巷》并与施蛰存、杜衡、冯雪峰创办《文学工场》。

1929年4月,出版了第一本诗集《我的记忆》,这本诗集也是戴望舒早期象征主义诗歌的代表作秋天,考入上海大学文学系。

1925年,转入震旦大学学习法语。

1926年与施蛰存、杜衡等人创办《璎珞》旬刊,发表诗作《凝泪出门》。

1927年写的《雨巷》。

1928年发表《雨巷》并与施蛰存、杜衡、冯雪峰创办《文学工场》。

1929年4月,出版了第一本诗集《我的记忆》,这本诗集也是戴望舒早期象征主义诗歌的代表作,其中最为著名的诗篇就是《雨巷》,受到了叶圣陶的极力推荐,盛赞他“替新诗开创了一个新纪元”,成为传诵一时的名作,因此他被誉为雨巷诗人。

1932年他参加施蛰存主持的《现代》杂志编辑社。

11月初赴法国留学,先后入读巴黎大学、里昂中法大学。

不过在留学期间,他并不喜欢去课堂听课,而是把更多的时间和精力花在了翻译外文著作上。

当时他翻译了《苏联文学史话》、《比利时短篇小说集》和《意大利短篇小说集》等,另外还研读了西班牙作家的许多小说集。

1935年春天,由于他参加了法国和西班牙的一些反法西斯游行,被学校开除,于是便启程回国。

1936年6月,与穆时英的妹妹穆丽娟结婚。

1936年10月,戴望舒与卞之琳、孙大雨、梁宗岱、冯至等人创办了《新诗》月刊,这是中国近代诗坛上最重要的文学期刊之一。

《新诗》在1937年7月停刊,共出版10期,是新月派、现代派诗人共同交流的重要场所。

抗日战争爆发后,戴望舒转至香港主编《大公报》文艺副刊,并且创办了《耕耘》杂志。

戴望舒(1905.3.5-1950.2.28) 笔名有戴梦鸥、江恩、艾昂甫等,生于浙江抗州,中国现代著名的诗人,为中国现代象征派诗歌的代表。

因《雨巷》成为传诵一时的名作,他被称为“雨巷诗人”。

早年就读于上海大学、复旦大学,曾因宣传革命被捕。

无论理论还是创作实践,都对中国新诗的发展产生过相当大的影响。

诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》《戴望舒诗选》《戴望舒诗集》,另有译著等数十种。

徐志摩(1897年1月15日-1931年11月19日),原名章垿,字槱森,后改字志摩,浙江海宁人,中国著名新月派现代诗人,散文家,亦是著名武侠小说作家金庸的表兄。

徐志摩出生于富裕家庭,并曾留学英国。

一生追求“爱”、“自由”与“美”(胡适语),这为他带来了不少创作灵感,亦断送了他的一生。

徐志摩倡导新诗格律,对中国新诗的发展做出了重要的贡献。

1918年赴美国学习银行学。

1921年入英国留学剑桥大学当特别生,研究政治经济学。

1926年任中央大学(49年更名南京大学)教授。

戴望舒简介

戴望舒的诗歌有《雨巷》、《寻梦者》、《单恋者》、《烦忧》,《我的记忆》、《望舒草》等。

戴望舒笔名有戴梦鸥、江恩、艾昂甫等,生于浙江杭州,中国现代著名的诗人,为中国现代象征派诗歌的代表。

因《雨巷》成为传诵一时的名作,他被称为“雨巷诗人”。

戴望舒的诗歌作品虽然不多,而且大多是短诗。

但在诗歌艺术上,却呈现出了独特的成就与魅力。

他的诗歌中内含的多种思想艺术气质,都显示着或潜存着新诗的发展与流变的种种动向。

新诗发展的历史从本质上说是一个大浪淘沙的过程。

戴望舒简介

戴望舒(1905.3.5~1950.2.28)现代诗人。

又称“雨巷诗人”,中国现代派象征主义诗人。

戴望舒为笔名,原名戴朝安,又名戴梦鸥。

笔名艾昂甫、江思等。

浙江杭县(今杭州市余杭区)人。

他的笔名出自屈原的《离骚》:“前望舒使先驱兮,后飞廉使奔属。

”意思是说屈原上天入地漫游求索,坐着龙马拉来的车子,前面由月神望舒开路,后面由风神飞廉作跟班。

望舒就是神话传说中替月亮驾车的天神,美丽温柔,纯洁幽雅。

曾赴法国留学,受法国象征派诗人影响。

1923年秋天,考入上海大学文学系。

1925年,转入震旦大学学习法语。

1926年与施蛰存、杜衡等人创办《璎珞》旬刊,发表诗作《凝泪出门》。

1927年写的《雨巷》。

1928年发表《雨巷》并与施蛰存、杜衡、冯雪峰创办《文学工场》。

1929年4月,出版了第一本诗集《我的记忆》,这本诗集也是戴望舒早期象征主义诗歌的代表作,其中最为著名的诗篇就是《雨巷》,受到了叶圣陶的极力推荐,成为传诵一时的名作。

1932年他参加施蛰存主持的《现代》杂志编辑社。

11月初赴法国留学,先后入读巴黎大学、里昂中法大学。

不过在留学期间,他并不喜欢去课堂听课,而是把更多的时间和精力花在了翻译外文著作上。

当时他翻译了《苏联文学史话》、《比利时短篇小说集》和《意大利短篇小说集》等,另外还研读了西班牙作家的许多小说集。

1935年春天,由于他参加了法国和西班牙的一些反法西斯游行,被学校开除,于是便启程回国。

1936年6月,与穆时英的妹妹穆丽娟结婚。

1936年10月,戴望舒与卞之琳、孙大雨、梁宗岱、冯至等人创办了《新诗》月刊,这是中国近代诗坛上最重要的文学期刊之一。

《新诗》在1937年7月停刊,共出版10期,是新月派、现代派诗人共同交流的重要场所。

抗日战争爆发后,戴望舒转至香港主编《大公报》文艺副刊,并且创办了《耕耘》杂志。

1938年春主编《星岛日报·星岛》副刊。

1939年和艾青主编《顶点》。

1941年底被捕入狱。

1949年6月,参加在北平召开的中华文学艺术工作代表大会。

后担任新闻出版总署国际新闻局法文科科长,从事编译工作。

1950年在北京病逝,享年45岁。

安葬于北京西山脚下的北京香山万安公墓,墓碑上有茅盾亲笔书写的“诗人戴望舒之墓”。

戴望舒通法语、西班牙语和俄语等欧洲语言,一直从事欧洲文学的翻译工作,他是首个将西班牙诗人洛尔卡的作品翻成中文的人。