因声求气 吟咏诗韵

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:2

人教新课标选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》第三单元“因气求声吟咏诗韵”第二版:1.本单元诗歌赏析指导(理论性)。

2.《阁夜》(杜甫)赏析。

3.《李凭箜篌引》(李贺)赏析。

因气求声吟咏诗韵何谓“因声求气、吟咏诗韵”呢?“声”指节奏、音调平仄、押韵,“气”指情感、气势,“因声求气”就是通过感受诗文语言的节奏.根据声韵的特点来把握作品的精神。

“吟咏诗韵”就是通过声情并茂的诵读、吟咏,体味诗歌作品的思想感情。

吟诵是我国传统的美读诗词文的方法,是历代文人欣赏古典美文的一种独特手段。

我们常说,“书读百遍,其义自见”,“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。

翻开《唐才子传》,王勃“六岁善辞章”,骆宾王“七岁能赋诗”,李白药“七岁能文”,刘慎虚“八岁属文上书”;再翻开《现代中国文学史》,康有为“七岁赋诗”,梁启超“六岁毕业《五经》,八岁学为文,九岁能日缀千言”。

可见,“读熟背出”乃学好古文的关键。

吟诵又是中华传统文化中的一门绝学。

绝学者,独特之学问也。

传统的吟,就是拉长了声音像歌唱似地读;传统的诵,就是用抑扬顿挫的声调有节奏地读。

传统的吟诵作为欣赏古典美文的一种手段,其独特之处主要有三点:首先,吟诵能激发想像、联觉和情绪,让吟诵者自己和听赏者“因声入境”,即随着吟诵时声音的抑扬顿挫、语速的疾徐变化、腔调的婉转曲折走进作品的意境之中,从而充分领略古诗词文的意境之美。

其次,吟诵本身是一种美。

南宋周密在《齐东野语》中记载了这样一则故事:“昔有以诗投东坡者,朗诵之,而请曰:‘此诗有分数否?’坡曰:‘十分。

’其人大喜。

坡徐曰:‘三分诗,七分读耳。

’”古诗词文的语言非常讲究声音的高下、长短、疾徐、抑扬、顿挫及其变化,吟诵时作品的有声语言表现出铿锵悦耳的音乐美,所以吟诵本身也就成为一种美的享受。

再次,吟诵能帮助我们神奇地记住古典美文。

徐城北先生在《说“背诵”》一文中曾讲到旧时私塾里蒙童背书的情景:“背诵,是中国古代一种普遍应用的学习方法。

《因声求气,吟咏诗韵》教案一、教学目标知识与技能:1. 学生能够理解吟咏诗韵的基本概念和技巧。

2. 学生能够运用因声求气的方法来吟咏诗句。

过程与方法:1. 学生通过小组合作和讨论,培养团队协作能力和表达能力。

2. 学生通过吟咏实践,提高对诗歌韵律的感知和表现能力。

情感态度与价值观:1. 学生能够体验到吟咏诗韵的乐趣,增强对古典文学的热爱。

2. 学生通过吟咏经典诗句,培养对中华文化的自豪感和传承意识。

二、教学重难点重点:1. 学生掌握吟咏诗韵的基本技巧和方法。

2. 学生能够正确运用因声求气来吟咏诗句。

难点:1. 学生对诗歌韵律的感知和运用能力。

2. 学生对经典诗句的深入理解和情感表达。

三、教学准备教师准备:1. 准备相关的诗歌材料,包括经典诗句和参考译文。

2. 准备教学PPT或者黑板,用于展示诗句和教学内容。

学生准备:1. 学生提前预习相关的诗歌材料,了解诗歌内容和背景。

2. 学生准备好吟咏的道具,如诗卷、笔墨等。

四、教学过程1. 导入:教师通过引入吟咏诗韵的定义和背景,激发学生对课题的兴趣。

2. 诗歌欣赏:教师展示一首经典诗句,学生欣赏并感受诗句的韵律和美感。

3. 技巧讲解:教师讲解吟咏诗韵的基本技巧和方法,如因声求气的方法。

4. 小组合作:学生分组合作,进行吟咏实践,互相交流和指导。

5. 展示与评价:每组学生展示自己的吟咏作品,教师和学生共同评价并进行反馈。

五、课后作业1. 学生选择一首自己喜欢的诗句,运用因声求气的方法进行吟咏练习。

六、教学延伸1. 诗歌创作:教师引导学生进行诗歌创作,运用所学的吟咏技巧,创作出具有韵律美的诗句。

2. 诗歌朗诵比赛:组织学生参加诗歌朗诵比赛,提高学生的表达能力和舞台表现力。

七、教学反思教师在课后对自己的教学过程进行反思,包括教学内容的安排、教学方法的选择、学生的学习效果等方面。

教师可以根据反思结果调整教学策略,以提高教学效果。

八、教学评价1. 学生自评:学生对自己的学习过程和成果进行自我评价,反思自己在吟咏诗韵方面的进步。

《因声求气,吟咏诗韵》教案第一章:课程导入1.1 教学目标让学生了解吟咏诗韵的基本概念和重要性。

激发学生对吟咏诗韵的兴趣和热情。

1.2 教学内容吟咏诗韵的定义与历史背景。

吟咏诗韵在传统文化中的地位和价值。

1.3 教学活动引入吟咏诗韵的概念,向学生介绍吟咏诗韵的基本知识。

通过举例示范,让学生初步体验吟咏诗韵的魅力。

引导学生思考吟咏诗韵对于理解和欣赏诗歌的重要性。

第二章:声音与气息的基本技巧2.1 教学目标让学生掌握吟咏诗韵中声音和气息的基本技巧。

培养学生正确发音和控制气息的能力。

2.2 教学内容声音的产生与控制。

气息的控制与运用。

2.3 教学活动通过口型和舌位练习,帮助学生正确发音。

引导学生进行呼吸练习,掌握气息的控制技巧。

结合诗歌实例,指导学生运用声音和气息进行吟咏。

第三章:韵律与节奏3.1 教学目标让学生理解韵律与节奏在吟咏诗韵中的重要性。

培养学生感知和表现诗歌韵律与节奏的能力。

3.2 教学内容韵律与节奏的定义和特点。

如何在吟咏中把握韵律与节奏。

3.3 教学活动分析诗歌中的韵律与节奏,让学生感受其美感。

引导学生进行韵律与节奏的练习,培养学生的感知和表现能力。

让学生通过吟咏实践,运用所学的韵律与节奏技巧。

第四章:情感表达与意境营造4.1 教学目标让学生了解情感表达与意境营造在吟咏诗韵中的作用。

培养学生正确表达情感和营造意境的能力。

4.2 教学内容情感表达的方法与技巧。

意境营造的要素与方法。

4.3 教学活动分析诗歌中的情感表达和意境营造,让学生理解其重要性。

引导学生进行情感表达和意境营造的练习。

让学生通过吟咏实践,运用所学的情感表达和意境营造技巧,传达诗歌的情感和意境。

第五章:诗歌吟咏欣赏与分析5.1 教学目标让学生欣赏和分析经典的诗歌吟咏作品。

培养学生的审美能力和鉴赏能力。

5.2 教学内容经典的诗歌吟咏作品欣赏。

分析诗歌吟咏中的技巧与特色。

5.3 教学活动播放或表演经典的诗歌吟咏作品,让学生欣赏和感受其魅力。

因声求气,吟咏诗韵一、导入《从百草园到三味书屋》“铁如意,指挥倜傥,一坐皆惊呢~~;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬~~……”我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。

缺乏诵读的阅读与作品的对话是沉闷陌生甚至不友好的。

诵读令作品所有的内容变得栩栩如生,仿佛是在与作者或作品中的人物侃侃而谈。

在这种对谈中,阅读者自己不断改变着自己的精神状态,产生着共鸣。

桐城派代表人物刘大櫆教人读诗文要“因声求气”:“烂熟后,我之神气即古人之神气,古人之音节都在我喉吻间,合我喉吻者,便是与古人神气音节相似处,久之自然铿锵发金石声。

”读而出声,始能体会到诗文的声韵之美,诗文作为审美对象的美感将大大增强。

而且,一篇文章的声韵特征往往适应于文章内在的情感特征而呈现出自身的独特性,只有出声朗读,我们才能体会到其中的节奏,由节奏而把握到文中的情感与气韵。

一篇文章作为一个阅读对象的内涵才有可能充分地展现出来。

二、解题:因声求气清代桐城派作家刘大櫆提出“因声求气”的说法,“行文之道,神为主,气辅之。

” “神气者,文之最精处也;音节者,文之稍粗处也;字句者,文之最粗处也。

”“神气不可见,于音节见之;音节无可准,以字句准之。

”神气,指作品体现出来的神韵和气势,是作家精神气质和作品的情感内涵高度艺术化的体现。

音节,是指长短相间、参差错落的句式和抑扬顿挫、高下缓急的声韵等语言因素。

神气需要借助音节的外在形式表现出来;通过对诗文音节的揣摩,能够领会到作品的神气,这就是所谓的“因声求气”。

1、因声求气:因:依据;声:声律(节奏、平仄、押韵);求:探求;气:诗的精神。

2、吟咏诗韵:通过声情并茂的诵读、玩味,品味诗歌的思想感情。

音韵——诗韵三、方法解说1、定准基调基调在音乐作品中是指主要的高低长短配合成组的音,通常用以贯穿作品的全过程。

诵读中的基调是根据感情而确定的气息、音色。

一般说来:爱的感情“气徐声柔”;憎的感情“气足声硬”;悲的感情“气沉声缓”;喜的感情“气满声高”;惧的感情“气提声凝”;欲的感情“气多声放”;急的感情“气短声促”;冷的感情“气少声平”;怒的感情“气粗声重”;疑的感情“气细声粘”。

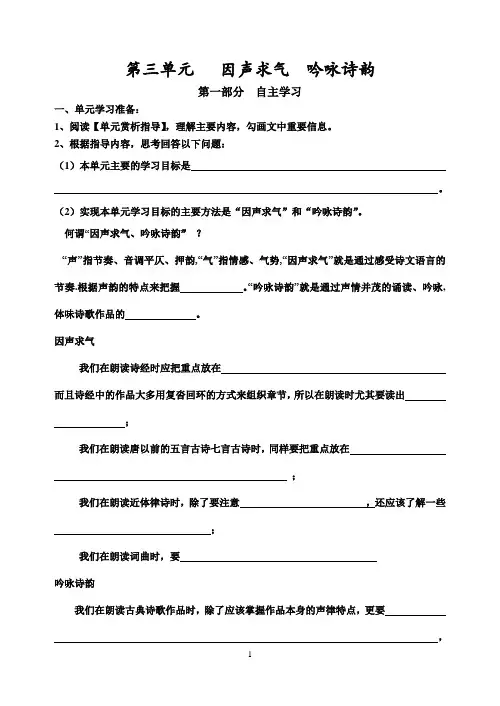

第三单元因声求气吟咏诗韵第一部分自主学习一、单元学习准备:1、阅读【单元赏析指导】,理解主要内容,勾画文中重要信息。

2、根据指导内容,思考回答以下问题:(1)本单元主要的学习目标是。

(2)实现本单元学习目标的主要方法是“因声求气”和“吟咏诗韵”。

何谓“因声求气、吟咏诗韵””?“声”指节奏、音调平仄、押韵,“气”指情感、气势,“因声求气”就是通过感受诗文语言的节奏.根据声韵的特点来把握。

“吟咏诗韵”就是通过声情并茂的诵读、吟咏,体味诗歌作品的。

因声求气我们在朗读诗经时应把重点放在而且诗经中的作品大多用复沓回环的方式来组织章节,所以在朗读时尤其要读出;我们在朗读唐以前的五言古诗七言古诗时,同样要把重点放在;我们在朗读近体律诗时,除了要注意,还应该了解一些;我们在朗读词曲时,要吟咏诗韵我们在朗读古典诗歌作品时,除了应该掌握作品本身的声律特点,更要,在缓急曲直的语调中,以充分体现出作品的。

一般说来,韵字开口度越大者,越容易表现,开口度小、音阻大者,则易于吻合。

平声韵合于,仄声韵合于。

我们在朗读吟诵时,不应仅凭主观理解,要,注意。

我们在朗读古典诗歌时,还要注意作品的整体风格,有些作品本身的情感是起伏变化的,所以我们在朗读时就要在理解诗意的基础上,。

另外我们在朗读吟诵一些意境优美的作品时,还要在脑海中浮现出,读出诗情画意来。

二、相关知识链接:文学常识(1)李白,字,号,唐诗人。

他的诗风,特点是,他被后人称为。

(2)杜甫,字,号,唐诗人。

他的诗风,特点是,他被后人称为,他的诗被称为。

(3)高适,唐诗人。

其诗思想感情,语言。

(4)李贺,唐诗人。

他的诗作想象,立意,用辞。

(5)李煜,史称,其诗多抒写和。

(6)周邦彦,代词人,他进一步完善了词的体制形式。

他的词富艳精工,自成一家,有“”“”之称,但在内容上有明显不足,多为、之作。

(7)温庭筠,为之鼻祖,对晚唐五代词及宋词影响很大。

诗与李商隐齐名,时称“”。

(8)柳宗元,代散文大家,“”之一。

一曲长歌,因声求气吟咏诗韵教案实战技巧诗歌是中华文化的重要组成部分,也是现代文学的重要艺术形式之一。

吟咏诗韵需要具备一定的技巧和积累。

一曲长歌,因声求气,是吟咏诗韵中的一种技法,也是一种实战技巧。

下面将分享一些一曲长歌,因声求气吟咏诗韵教案实战技巧。

一、了解一曲长歌的定义和特点一曲长歌是指在吟咏诗韵时,把前一句的末音和后一句的首音连起来,用一个长音来唱出。

具体来说,是指把句子一个字的尾音拉长,和下一句的第一个字的音连起来,唱成长音。

例如“落日楼头,断鸿声里,江水流长,楼船慢去。

”这里的“头”、“里”、“长”、“去”都是要唱成长音的。

一曲长歌的特点是抑扬顿挫明显,能凸显诗歌的情感。

在演唱时,要注意情感的把握,把整首诗歌的情感、意境都表现出来。

同时,要注意音韵的把握,选取平仄和谐的字句。

二、积累诗歌库存要掌握一曲长歌,因声求气吟咏诗韵教案实战技巧,就需要积累诗歌库存。

阅读、背诵、欣赏优秀诗歌,是积累诗歌库存的主要方式。

可以从课本选取一些经典诗歌,如《春晓》、《将进酒》、《登高》等。

也可以阅读一些现代诗歌,如徐志摩的《再别康桥》、顾城的《一代人》等。

这样可以从经典到现代,从文言到白话,从古风到时尚,扩大自己的诗歌库存,为一曲长歌唱出优美的诗歌铺垫基础。

三、练习一曲长歌技巧练习一曲长歌的技巧,需要从以下几个方面入手。

1. 培养音乐感吟咏诗韵毕竟和音乐相关,要想掌握一曲长歌,就需要培养音乐感。

可以学习一些音乐理论知识,例如节奏、音高、音轨、音韵等。

也可以学习一些乐器基础知识,例如钢琴、古筝等。

通过这些学习,可以提升自己的音乐感,更好地把握一曲长歌抑扬顿挫的特点。

2. 锻炼发声技巧在唱一曲长歌时,需要将前一句的末音和后一句的首音紧密衔接,用一个长音来唱出。

这就需要良好的发声技巧。

可以通过练习瑜伽、太极拳等方式,提升自己的呼吸和声音技巧。

可以通过练习方法,放松声音、舌、唇与颌、眼、脑四个器官的协作,凝练诗歌的情感与意涵短短的几行之中。

《因声求气,吟咏诗韵》知识讲解因声求气,吟咏诗韵学习目标1.了解诗、词、元曲的相关知识;2.理解“因声求气、吟咏诗韵”的内涵;3.掌握鉴赏借景抒情类诗歌的原则。

知识积累文学常识律诗律诗是中国近体诗的一种,格律要求非常严格,常见的类型有五律、七律。

词词是诗的别体,是唐代兴起的一种新的文学样式;到了宋代,经过长期不断的发展,进入了全盛时期。

词又称曲子词、长短句、诗余,是配合宴乐乐曲而填写的歌诗;词牌是词的调子的名称,不同的词牌在总句数、句数,每句的字数、平仄上都有规定。

根据字数多少分为:小令、中调、长调。

元曲元曲是我国文学史上著名的文学体裁之一,是元杂剧和散曲的合称。

杂剧最基本的特点是有剧情,能演出;散曲起于金元,便于清唱,它包到千年往迹,将恢弘的意象和沉郁顿挫的情感结合在一起,表达了作者那上天下地、俯仰古今的悲怆之慨,以及先天下之忧而忧、后天下之乐而乐的爱国情怀。

《李凭箜篌引》通过描绘李凭箜篌所创造的离奇幽怪的艺术境界,赞美李凭的高超技巧,也曲折地流露出作者怀才不遇的悲凉心境。

《虞美人》这首词抒发了作者的故国之思、亡国之恨。

其中,既有他为曾经拥有的王国、权利、荣华富贵、享乐生活而发的痛苦哀叹,也包含了对故国山河的留恋和自己逸乐亡国的悔恨。

《苏幕遮》以咏雨后荷花为中心,表现思念故乡、思念朋友的情怀。

作者面对象征江南陂塘风景的荷花时,很自然地会勾起乡思。

《国殇》这首诗是祭祀为保卫国土而战死的将士的祭歌。

诗中不仅歌颂了他们的英雄气概和壮烈的精神,而且对雪洗国耻寄予热望,抒发了作者热爱祖国的高尚感情。

《燕歌行》诗人写的是边塞战争,但重点不在于民族矛盾,而是同情广大兵士,讽刺和愤恨不恤兵士的将军。

《登柳州城楼寄漳汀封连四州》这首诗托景抒怀,通过登柳州城楼所见景物的描写,曲折地谴责了当时朝廷保守势力对革新人士的打击和迫害,委婉地表达了诗人由此而生的悲愤心情和对同贬战友们的深切怀念。

《菩萨蛮》此词写女子起床梳洗时的娇慵姿态,以及妆成后的情态,暗示了人物孤独寂寞的心境。

《因声求气,吟咏诗韵》教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1.1.1 知识与技能:使学生了解吟咏诗韵的基本方法和技巧,能够正确地吟咏诗歌。

1.1.2 过程与方法:通过实践活动,培养学生对诗歌的感知能力和表达能力。

1.1.3 情感态度与价值观:激发学生对古典文学的兴趣,培养学生的审美情趣。

1.2 教学内容1.2.1 吟咏诗韵的基本概念:吟咏、声母、韵母、声调等。

1.2.2 吟咏诗韵的基本方法:正确的发音、节奏的把握、情感的融入等。

1.2.3 吟咏诗韵的实践练习:选取一些简单的诗歌进行吟咏练习。

第二章:教学方法与手段2.1 教学方法2.1.1 讲授法:讲解吟咏诗韵的基本概念和方法。

2.1.2 示范法:教师进行吟咏示范,学生跟随模仿。

2.1.3 实践法:学生进行吟咏实践,教师进行指导。

2.2 教学手段2.2.1 多媒体教学:播放吟咏诗歌的音频资料,帮助学生更好地理解和学习。

2.2.2 网络教学:利用网络资源,为学生提供更多的学习材料和实践机会。

第三章:教学步骤与时间安排3.1 教学步骤3.1.1 导入:通过引入一些经典的吟咏诗歌,激发学生的兴趣。

3.1.2 讲解:讲解吟咏诗韵的基本概念和方法。

3.1.3 示范:教师进行吟咏示范,学生跟随模仿。

3.1.4 实践:学生进行吟咏实践,教师进行指导。

3.2 时间安排3.2.1 导入:5分钟3.2.2 讲解:10分钟3.2.3 示范:10分钟3.2.4 实践:15分钟第四章:教学评价与反馈4.1 教学评价4.1.1 学生自我评价:学生对自己的吟咏表现进行自我评价。

4.1.2 教师评价:教师对学生的吟咏表现进行评价。

4.2 教学反馈4.2.1 学生反馈:学生对教学内容和方法进行反馈,提出意见和建议。

4.2.2 教师反馈:教师根据学生的表现和反馈,调整教学方法和手段。

第五章:教学资源与参考资料5.1 教学资源5.1.1 教材:吟咏诗韵教材、诗歌选集等。

5.1.2 音响设备:播放音频资料的音响设备。

因声求气吟咏诗韵教案《因声求气吟咏诗韵》教案第三单元因声求气吟咏诗韵【因声求气】就是感受诗的节奏,根据声韵的特点,把握诗的精神。

【吟咏诗韵】就是字词本身所包含的感情,通过声情并茂的诵读、吟咏,体味诗歌的思想感情。

一、因声求气---“读” 在诵读诗歌的时候,应该从哪些方面加以注意,来达到“因声求气,吟咏诗韵”的目的,进而促进对诗歌美感的把握、对思想感情的领悟呢?1、定准基调:基调在音乐作品中是指主要的高低长短,配合成组的音,通常用以贯穿作品的全过程。

诵读中的基调是根据感情而确定的气息、音色。

一般说来:爱的感情“气徐声柔”;憎的感情“气足声硬”;悲的感情“气沉声缓”;喜的感情“气满声高”;惧的感情“气提声凝”;欲的感情“气多声放”;急的感情“气短声促”;冷的感情“气少声平”;怒的感情“气粗声重”;疑的感情“气细声粘”。

唐诗、宋词也不外乎表达喜怒哀乐之情。

其中程度不同,声音的表现也不同:小喜往往声丽,如“有时三点两点雨,到处十枝九枝花”;小怒往往声愤,如“颠狂柳絮随风舞,轻薄桃花逐流水”;小哀往往声伤,如“泪流襟上血,发变镜中丝”;小乐而往往声逸,如“谁家绿酒欢连夜,何处红妆睡到明”;大喜往往声放,如“春风得意马蹄疾,一日看遍长安花”;大怒往往声躁,如“解通银汉终须曲,才出昆仑便不清”;大哀往往声惨,如“主客夜呻吟,痛人妻子心”;大乐往往声荡,如“骤然始散东城外,倏忽还逢南陌头”。

2、掌握知识技巧——声律知识诗文的韵律音乐性首先体现在音顿的疏密、音尾的长短、音高的抑扬、音量的强弱几个方面有明显的对比,吟诵时应该有所变化。

一般来说,每个节拍的后一个字遇到平声时,可适当延长,遇到仄声时宜作停顿,可以达到抑扬顿挫的效果。

①节奏七言诗的节拍“2221、2212、223”。

如:五言诗的节拍:“23、212、221”。

如:孤帆/远影/碧空/尽,唯见/长江/天际/流。

欲穷/千里目,更上/一层楼。

乱花/渐欲/迷/人眼,浅草/才能/没/马蹄。

因声求气吟咏诗韵

教学参考

0529 1814

因声求气吟咏诗韵

教学目标

一、诵读教学是本单元的教学重点。

在反复诵读、整体感知的基础上,深入品味诗词的优美意境和情感世界。

二、培养学生自主领会诗词意旨的能力。

诗词中的某些句子,往往可以有不同的理解。

在教学中要有意识地培养学生的自主鉴赏能力。

单元说明

古人云:“读书百遍,其义自见。

”可见诵读在学习中的重要作用。

学习古代诗词,尤其要重视诵读,养成诵读的习惯。

因为中国的古典诗词最初都是配乐歌唱的,流传至今,虽然乐曲失传,不能再演唱了,但是诗词的韵律和节奏还在。

而韵律和节奏又不单纯是语言技巧的问题,是和诗歌所表达的情感紧密联系在一起的。

“情动于中而形于言”,有什么样的感情,就会有什么样的语言节奏和音韵。

所以,诵读诗词,能够培养对古典诗词的良好语感,进而“进入角色”,深切体会诗词中的情感。

“因声求气,吟咏诗韵”,是在诵读诗词方面对学生提出的基本要求。

“因声求气”是指通过感受诗文语言的节奏来把握作品的精神,“吟咏诗韵”是指通过吟咏诗文的音韵来体味其中蕴含的情感。

“因声求气”之说早已有之,韩愈、柳宗元、苏洵等人都有这方面的阐述。

清代桐城派作家刘大櫆提出的“因声求气”说影响较大,他在《论文偶记》中说:“行文之道,神为主,气辅之。

”“神气者,文之最精处也;音节者,文之稍粗处也;字句者,文之最粗处也。

”“神气不可见,于音节见之;音节无可准,以字句准之。

”这段话阐述了“神气”和“音节”之间的关系。

所谓“神气”,是指作品所体现出来的神韵和气势,是作家精神气质和作品的情感内涵高度艺术化的体现;所谓“音节”,则是指长短相间、参差错落的句式和抑扬顿挫、高下缓急的声韵等语言因素。

“神气”需要借助“音节”的外在形式表现出来;通过对诗文“音节”的揣摩,能够领会到作品的“神气”,这就是所谓“因声求气”。

刘大櫆进而提到了“因声求气”的具体方法──诵读。

“烂熟后,我之神气即古人之神气,古人之音节都在我喉吻间”(《论文偶记》)。

这些观点,在今天仍旧是有指导意义的。

古人学习古诗文尚且重视“因声求气”和诵读,对于今人来说,这些方法更为重要。

现代人的生活已经失去了古代诗词流行时期的语言氛围和文化环境,如果想通过古代诗词进入古人的情感世界,就必须养成诵读的

习惯。

只有通过反复诵读,才能够形成语感,达到和古人相感应相契合的境界。

这种境界是默读所不能达到的。

周振甫先生在《文章例话·因声求气》中说,“专以沉思力索为事者”的默读虽然可以得到启示,但跟诵读时“心凝形释,冥合于言议之表”的状态还有所区别。

第三单元因声求气吟咏诗韵本单元的设计意图就是培养学生诵读诗词的习惯。

通过诵读进入诗词的语境,体会创作时的情感状态,真正进入诗词的情感世界。

本单元自主赏析部分选了四首作品:《阁夜》为七言律诗,格律严整,声韵铿锵;《李凭箜篌引》为七言歌行,篇幅较长,句句用韵,节奏很快;《虞美人》和《苏幕遮》为词,都是长短句相间,前者以长句为主,声韵流转自然,后者以短句为主,押仄韵到底。

此外,推荐作品部分除诗词外,还选了楚辞体的《国殇》和散曲《般涉调·哨遍·高祖还乡》。

这样设计,可以让学生通过诵读不同体裁的作品,体会其声韵节奏的不同特征和其中所蕴含的不同韵味。