科学技术史课程标准

- 格式:doc

- 大小:107.50 KB

- 文档页数:12

科学技术史教学大纲

一、课程目标:

1. 了解科学技术史的发展脉络,掌握科学技术对人类社会发展的重要影响;

2. 培养学生对科学技术史的兴趣,激发对科学技术的探索和创新意识;

3. 培养学生的历史思维和科学素养,提高学生的批判性思维和分析能力。

二、课程内容:

1. 古代科学技术的发展,古代文明中的科技成就、古代科学家和发明家;

2. 中世纪科学技术的发展,中世纪科学技术的传播与发展、中世纪的科学思想;

3. 近代科学技术的发展,工业革命及其影响、近代科学家和技

术发明;

4. 当代科学技术的发展,现代科技革命、信息时代的科技进步。

三、教学方法:

1. 讲授结合讨论,介绍科学技术史的基本知识,引导学生展开

讨论,激发学生的兴趣;

2. 多媒体辅助教学,利用图片、视频等多媒体资料,生动形象

地呈现科学技术史的发展;

3. 实践体验,组织学生参观科技博物馆、实验室等,让学生亲

身感受科学技术的发展历程。

四、评估方式:

1. 平时表现,参与课堂讨论、作业完成情况等;

2. 课堂测试,针对课程内容进行的小测验;

3. 期末考试,综合考察学生对科学技术史知识的掌握程度。

以上是一个简要的科学技术史教学大纲建议,当然具体的大纲内容还需要根据教学实际情况进行调整和完善。

科学与技术新课程标准

引言

本文档旨在介绍科学与技术新课程标准的主要内容和目标。

新课程标准为学生提供了全面的科学和技术教育,帮助他们获得必要的知识和技能,并培养创新和解决问题的能力。

主要内容

1. 教学目标

科学与技术新课程标准旨在提高学生的科学素养和技术能力,培养他们的创新思维和实践能力。

具体目标包括:

- 掌握科学基本概念和关键技术;

- 培养科学实验和观察的能力;

- 培养科学思维和解决问题的能力;

- 培养科学探究与创新的能力;

- 培养科学沟通与合作的能力。

2. 教学内容

科学与技术新课程标准的教学内容包括科学知识和技术技能的研究。

其中,科学知识包括物质与能量、生物多样性、地球与宇宙等方面的知识,技术技能包括信息技术、工程设计和创新等方面的技能。

3. 教学方法

科学与技术新课程标准强调学生参与式的研究和实践。

教师应该采用多种教学方法,包括实验、观察、探究和合作研究等,培养学生的科学思维和实践能力。

结论

科学与技术新课程标准的推行将为学生提供更全面的科学与技术教育,培养他们的创新和解决问题的能力。

学生将通过研究科学知识和技术技能,培养自己的科学素养和实践能力,为未来的发展做好准备。

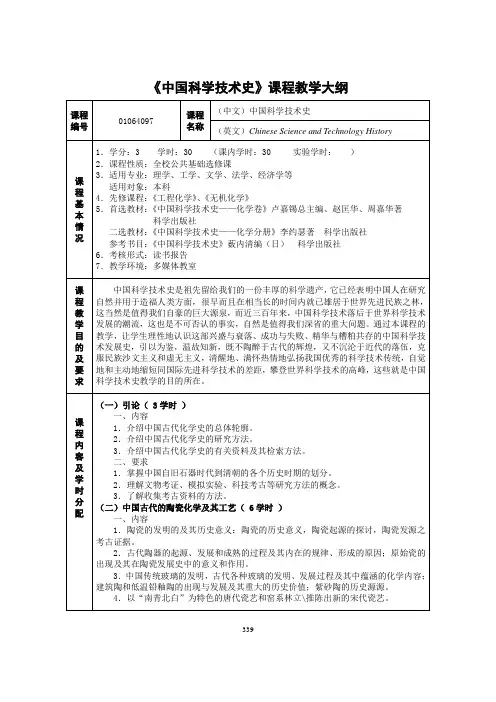

世界科学技术史课程教学大纲一、中文课程简介(含课程名、课程编号、学分、总学时、课程内容概要等内容)课程名称:世界科学技术史课程编号: 32学时,2学分课程内容概要:本课程对科学史上的重大理论、重要人物和重点事件,进行了系统的历史考察。

对古代、近代和现代科技文化发展概论以及代表人物的科学思想作了比较全面的介绍。

二、英文课程简介(含课程名、课程编号、学分、总学时、课程内容概要等内容)Name: History of World Science and Technology Course Code:32 hours, 2 creditsCourse content summary: This course conducts a systematic historical investigation of major theories, important figures and key events in the history of science. It gives a comprehensive introduction to the ancient, modern and modern science and technology and cultural development and the scientific thoughts of the representatives.三、教学目标1.总体上展示科学技术的主要发展脉络,获得科学发展过程的历史知识,了解自然科学体系内部不同学科之间的关系,重点把握重大科学突破的产生背景、实现过程和影响,加深对科学技术史的理解和认识;2.了解科学发展和经济、哲学、社会发展的关系,认识科学技术与政治、经济、文化、哲学、宗教等各个领域之间互动关系;3.通过阅读文献史料、科学家传记选读,以史为鉴,感悟科学精神,拓展视野,增进对科学思想和科学技术研究方法的理解;实践采用小组讨论、课堂展示并撰写总结报告的授课方式进行,培养和提高学生自主学习、创新能力,团队协作精神。

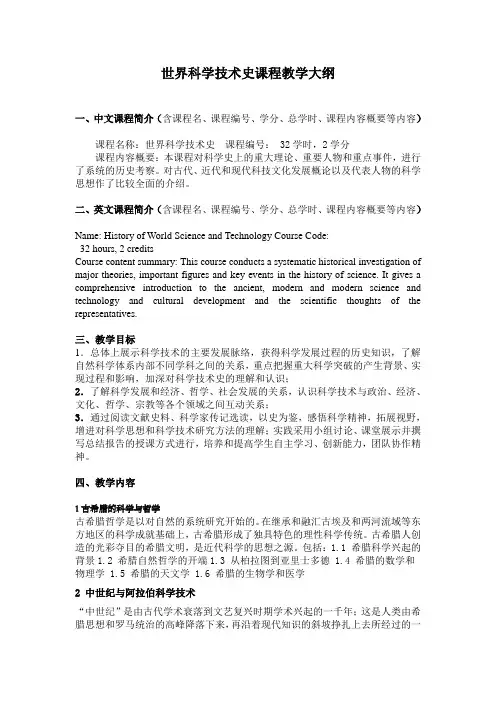

体现科学本质提高科学素养——《义务教育科学课程标准(7—9年级)(实验稿修订解读义务教育科学课程标准(7—9年级)修订组聚焦课程标准:◇课程性质:(一)初中科学课程是以提高学生科学素养为宗旨的课程。

(二)初中科学课程是体现科学本质的课程。

(三)初中科学课程是一门综合性的科学课程。

◇课程设计思路:统一的科学概念与原理;科学探究的基本过程和方法;自然科学中最基本的事实、概念、原理、观点和思想;发展学生思维能力、创新精神和实践能力的内容;培养学生科学精神、科学态度的内容;反映现代科学技术发展的新成果以及科学技术社会之间关系的内容。

2001年7月,教育部颁布了《全日制义务教育科学(7~9年级)课程标准(实验稿)》(以下简称《科学(7~9年级)课程标准(实验稿)》)。

2001年9月,初中科学课程按照新的课程标准在浙江省以及广东深圳南山区、湖南长沙开福区、山西临汾曲沃县等七个区县开始了新一轮实验,至今已经十年。

2003年,根据教育部基础司的要求,科学课程标准研制组开始课程标准修订,主持人分别是袁运开(华东师范大学)、赵峥(北京师范大学)、余自强(浙江温州市教育教学研究院)。

2004年6月完成了第一次修订稿。

2007年4月,重新组建的初中科学课程标准修订组开始第二轮修订工作,主持人为陈佳圭(中国科学院物理研究所)、陈受宜(中国科学院遗传与发育生物学研究所)、赵峥(北京师范大学物理系)。

修订工作组成员有(以拼音为序):方红峰(浙江省教研室)、郭玉英(北京师范大学物理系)、何力千(北京联合大学师范学院)、刘炳异(南京师范大学物科院)、刘洁民(北京师范大学数学科学学院)、罗星凯(广西师范大学教科所)、王顺义(华东师范大学)、余自强(浙江温州市教育教学研究院)。

2009年底,由于修订工作需要,增补陈胜庆(华东师范大学第二附属中学)、王运生(复旦大学附属中学)为修订组成员,并特邀胡久华(北京师范大学化学学院)、刘健(清华大学附属中学)、王能智(北京教育学院石景山分院)参加修订工作。

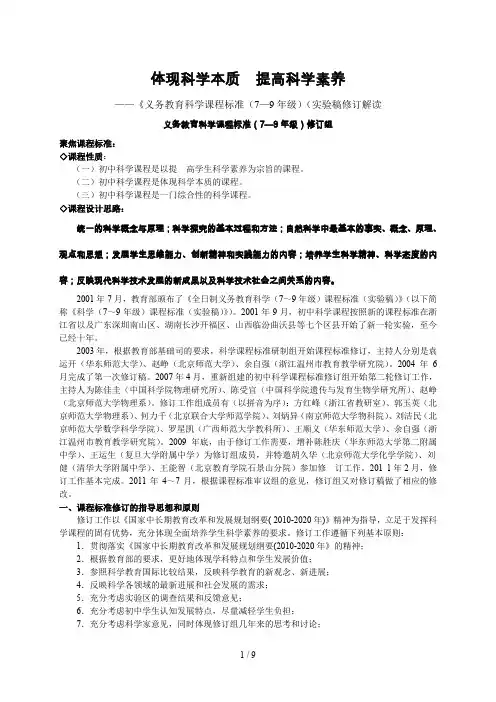

科学技术史教学大纲

一、课程简介。

在教学大纲中,首先需要对科学技术史课程进行简要介绍,包

括课程的背景、意义、目的和适用对象等内容。

这部分内容可以帮

助学生和教师了解该课程的重要性和必要性。

二、教学目标。

教学大纲中需要明确科学技术史课程的教学目标,包括知识、

能力和素养等方面的目标。

这些目标需要具体明确,能够指导教学

实践,帮助学生明确学习的方向和重点。

三、教学内容。

教学大纲中需要详细列出科学技术史课程的教学内容,包括时

间分配、主题和具体内容等。

这部分内容需要符合课程设置的要求,能够全面系统地呈现科学技术史的发展历程和重要事件。

四、教学方法。

教学大纲中需要介绍科学技术史课程的教学方法,包括讲授、讨论、实验、案例分析等多种教学方法的选择和运用。

这些方法需要与教学内容和教学目标相适应,能够激发学生的学习兴趣和提高他们的学习效果。

五、教学评价。

教学大纲中需要对科学技术史课程的教学评价进行说明,包括考核方式、评分标准和考核内容等。

这部分内容需要能够客观公正地评价学生的学习情况,激励他们的学习动力,促进他们的全面发展。

六、教材参考。

教学大纲中需要列出科学技术史课程的教学参考书目和教学资源,包括教材、参考书、文献和网络资源等。

这些资源能够帮助学生深入学习和了解科学技术史,拓展他们的知识视野和学习途径。

总之,科学技术史教学大纲是教学工作的重要指导文件,它能够规范和指导教学实践,促进学生的全面发展和素质提高。

建设中国特色的科学技术史学科体系1. 学科目标确定:确定科学技术史学科的学科定位和目标,明确学科的研究内容和研究方法,以及学科发展的方向和重点。

科学技术史学科应以研究和传承中国古代科技创新成果为主要任务,同时也要关注国际科技史的研究和比较,以提升学科的国际影响力。

2. 课程设置:在高等教育阶段开设科学技术史相关课程,包括中国古代科技史、中国近代科技史、世界科技史、科技与社会等。

还应开设交叉学科的课程,如科技哲学、科技经济学等,以促进跨学科的研究和交流。

3. 教材编写:编写与中国特色科学技术史学科体系相适应的教材和教学辅助材料,包括教材的更新和修订。

教材应注重培养学生的独立思考能力和创新意识,以及科技史研究的方法论和理论能力。

4. 教师培养:培养和引进一支高素质的科学技术史教师队伍。

培养科学技术史研究领域的专家和学者,鼓励他们参与国内外重大科学技术史研究项目和学术交流活动。

还要加强对科学技术史教师的培养和培训,提升其教学和研究能力。

5. 科研支持:加大对科学技术史研究的资金投入,支持和鼓励科学技术史研究项目的申报和实施。

开展科学技术史领域的前沿科研工作,推动科学技术史研究与实践相结合,促进科学技术史的实证研究和理论研究的相互融合。

6. 学术交流:加强国内外科学技术史学术交流与合作。

组织举办科学技术史国际会议和学术讲座,邀请国内外知名学者和专家来华讲学和合作研究。

加强与世界科学技术史学术组织和研究机构的交流与合作,提高中国科学技术史研究的国际影响力。

7. 文献资源建设:加强科学技术史文献资源的管理和开发。

建立科学技术史专门的图书馆和档案馆,收集、整理和保护科学技术史相关文献和资料。

建立科学技术史的数据库和数字化资源平台,提供方便快捷的科学技术史研究工具和资源。

中国特色的科学技术史学科体系的建设是中国科学技术发展的迫切需要,对于推动中国科技创新和自主创新具有重要作用。

通过科学技术史的研究和传承,可以深入挖掘中国古代科技创新的宝贵财富,为当前科技创新提供借鉴和启示,同时也可以通过与国际科技史的比较研究,加强与国际科技界的交流与合作,提升中国科技创新的国际竞争力。

2024版科学课程标准2024版科学课程标准是中国教育部颁布的关于中小学科学课程的教学内容和要求的指导性文件。

它的出台旨在推动科学教育的,提高学生的科学素养和创新能力,培养学生的科学思维和实践能力。

下面就是对2024版科学课程标准的一些重要内容和特点的详细介绍。

1.科学思维的培养:2024版科学课程标准重视培养学生的科学思维能力,包括观察、分类、比较、实验、推理、创新等。

其中,“科学探究”和“科学推理”是重要的教学方法,通过实验和探究的方式,培养学生发现问题、提出假设、进行观察实验和数据分析的能力。

2.实践能力的培养:2024版科学课程标准注重培养学生的实践能力,包括实验设计与操作、信息获取和处理、表达和交流等。

学生需要通过科学实验和科学项目活动,锻炼问题解决能力、观察和实验技能、数据处理能力以及团队合作和沟通能力。

4.关注科学伦理和科学文化:2024版科学课程标准关注科学伦理和科学文化的教育,引导学生正确认识科学的方法和价值,强调科学研究的诚信和公正,培养学生珍爱生命、尊重自然和生态环境的意识,同时培养学生对科学历史、科学思想和科学成就的理解与欣赏。

5.素质教育的整合:2024版科学课程标准将素质教育的任务纳入其中,包括关注学生的兴趣培养、创新精神培养、实践能力培养等。

课程标准将科学与其他学科、广泛的社会实践活动结合起来,提供丰富的学习资源和实践机会,培养学生的综合能力和创新素质。

在实施过程中,2024版科学课程标准要求教师积极创设情境,引导学生主动探究,强调学科知识的触类旁通和应用创新,注重培养学生的实践能力和科学精神,通过课内外的丰富实践活动提高学生的学习兴趣和动手能力。

总之,2024版科学课程标准通过培养学生科学思维和实践能力,强调科学知识的融合整合和创新应用,关注科学伦理和科学文化教育,结合素质教育的要求,致力于提高学生的科学素养和创新能力,培养学生适应未来发展需要的综合能力。

这将为我国科学教育的发展起到重要的指导作用。

科学技术史教学大纲全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:科学技术史是人类社会发展史上极为重要的一部分,它记录着人类在探索自然规律、发明创新方面的伟大成就。

科学技术史教学大纲旨在系统地介绍人类科学技术发展的历程,让学生了解科学技术的起源、演变和对社会的影响,培养学生对科学技术的兴趣和热爱,引导学生树立正确的科学技术观念和方法论,为他们未来的科学研究和创新奠定基础。

一、课程目标1. 使学生了解科学技术的概念、性质和历史背景;2. 帮助学生掌握科学技术史的基本内容和发展规律;3. 引导学生思考科学技术对社会的影响和作用;4. 培养学生科学技术思维和创新意识;5. 培养学生对科学技术的尊重和热爱。

二、课程内容1. 科学技术的定义和分类- 科学技术的概念及其与其他学科的关系- 科学技术的基本分类及各自特点2. 古代科学技术的发展- 古代文明的科学技术成就- 古代科学家和发明家的贡献- 古代科学技术的传播与交流3. 近代科学技术的崛起- 文艺复兴以来科学技术的重大进展- 工业革命对科学技术发展的推动- 近代科学技术的国际化与全球化趋势4. 当代科学技术的前沿- 信息技术、生物技术、材料技术等前沿科学技术的发展- 科学技术与社会问题的关系- 科学技术创新的重要性及方式5. 科学技术史的价值和意义- 科学技术对社会和经济的贡献- 科学技术对人类文明的推动- 科学技术史对当代科学技术发展的启示三、教学方法1. 采用多媒体教学手段,展示丰富的图片、视频资料;2. 组织实地考察,让学生感受科学技术发展的历史气息;3. 鼓励学生分组讨论、提出问题,培养学生思考和分析能力;4. 引导学生进行科学实验和创新设计,培养学生的实验技能和创造力;5. 组织科学技术史知识竞赛和展示活动,激发学生学习兴趣。

四、评估方式1. 期中和期末考试,考察学生对科学技术史内容的掌握程度;2. 出题考察学生对科学技术史的理解和分析能力;3. 组织小组展示,评价学生团队合作和表达能力;4. 研究报告评定学生对科学技术史的研究深度和创新;5. 平时作业、参与度等评价学生在课堂学习中的表现。

义务教育科学课程标准提及地科学史标题:探究义务教育科学课程标准:科学史的重要性在当今社会,科学技术的飞速发展正在深刻地改变着我们的生活方式和工作方式。

而对于每一个学生来说,科学教育的重要性不言而喻。

义务教育科学课程标准的制定和实施至关重要。

在本文中,我们将探究义务教育科学课程标准,并特别强调科学史在其中的重要性。

一、深入理解义务教育科学课程标准义务教育科学课程标准作为教育部门对科学教育内容和要求的总结和规范,是引导和保障学生科学学习的关键文件。

它旨在全面提高学生的科学素养,培养学生的科学思维和创新能力,使他们具备扎实的科学知识和方法。

在义务教育科学课程标准中,我们常常能看到各种科学概念、原理、实验方法的要求。

这些内容既是学生学习科学知识的基础,也是他们走向更高层次科学学习的桥梁。

更重要的是,这些内容的深度和广度的要求,决定了学生在日后科学研究和应用中的能力和潜力。

义务教育科学课程标准的深度和广度决定了国家未来科技创新和发展的潜力。

二、科学史在义务教育科学课程标准中的重要性科学史是指人类对自然界的认识历史,是科学发展的过程和结果的总和。

它既有助于学生了解科学事实和理论的发展历程,又有助于学生理解科学的价值和精神。

科学史在义务教育科学课程标准中有着不可替代的重要性。

通过学习科学史,学生可以了解科学理论是如何一步步建立起来的。

这有助于他们理解科学的本质和规律,培养他们逻辑思维和批判性思维。

科学史可以帮助学生了解科学家们是如何面对困难和挑战,在挫折和失败中坚持不懈地探究真理。

这有助于培养学生的毅力和信心,使他们能够在科学学习和研究中有所作为。

通过学习科学史,学生可以领悟科学的价值和精神,明白科学是为了人类的福祉和未来的发展。

三、总结与展望在理解义务教育科学课程标准的要求和科学史的重要性之后,我们可以看到,科学教育不仅是为了学生的成绩和未来就业,更重要的是为了培养他们的科学素养和科学精神。

而这正是义务教育科学课程标准制定和实施的初衷。

2021年浙江省初中科学课程标准2021年初中科学课程标准1.课程性质:①初中科学课程是以提高学生科学素养为宗旨的课程②初中科学课程是体现科学本质的课程(基础)③初中科学课程是一门综合性的科学课程2.课程的基本理念:(1)面向全体学生(2)立足学生发展(3)引导学生逐步认识科学的本质(4)体现科学探究精神(5)反映当代科学成果3.设计思路(课程应包括的内容):突出“整合”与“探究”两个特点(1)统一的科学概念、原理;(2)科学探究的基本过程和方法;(3)自然科学中最基本的事实、概念、原理、观点和思想;(4)发展学生思维能力、创新精神和实践能力的内容;(5)培养学生科学精神、科学态度的内容;(6)反映现代科学技术发展的新成果以及科学技术与社会之间关系的内容。

4.科学素养:一般指了解必要的科学技术知识,掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,并具备一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。

5.科学知识:科学知识是人类经过科学探究对客观世界和人类自身的系统认识,其表现形式包含科学事实、科学概念、科学原理、科学模型和科学理论,对自然现象有解释和预见的功能。

6.课程目标:科学课程以提高每个学生的科学素养为总目标。

(1)科学探究(过程、方法和能力)①理解科学探究是获取科学知识的基本方式。

②经历提出问题和假设,设计研究方案,获取证据,分析和处理数据,得出结论,评价与交流的过程。

③能用科学探究的过程和方法开展学习与探究活动。

④掌握观察、实验、收集处理信息的基本技能。

(2)科学知识与技能①逐步加深对自然科学中一些统一的概念与原理的理解。

(物质、能量、系统、结构和功能等)②了解生命系统的结构层次,认识生物体的基本构造、生命活动的基本过程,以及人、健康、环境之间的相互关系。

③了解物质的一些基本性质,认识常见的物质运动形态,理解物质运动及其相互作用中的基本概念和原理。

④了解地球、太阳系和宇宙的基本情况及其运动变化的规律。

科学课程标准(2011年版)中华人民共和国教育部制订目录第一部分前言(1)一、课程性质(2)二、课程基本理念(5)三、课程设计思路(7)第二部分课程目标(10)第三部分课程内容(13)一、科学探究(13)二、生命科学(15)三、物质科学(26)四、地球和宇宙(39)五、科学、技术、社会、环境(45)第四部分实施建议(52)一、教学建议(52)二、评价建议(59)三、教材编写建议(65)四、课程资源开发和利用建议(68)附录(72)附录1行为动词(72)附录2教学案例(73)第一部分?前言20世纪以来,科学进入了有史以来发展最快的时期,创建和发展了相对论、量子论、信息论、基因论等基础理论,提出了宇宙起源和演化的大爆炸模型、粒子物理的标准模型、遗传物质DNA分子双螺旋结构模型、信息智能处理的图灵计算模型和地壳构造的板块模型等基本模型,形成了对自然界的全新认识。

各学科领域之间呈现出相互渗透、交叉和融合的发展趋势。

科学在不断揭示客观世界和人类自身规律的同时,也促进了人类思维方式的发展和认识水平的提高,科学蕴涵的科学精神和科学伦理已经成为先进文化的重要组成部分,不断升华着人类的精神境界。

与此同时,科学与技术之间出现了空前的全面而深刻的互动,诞生了信息技术、现代生物技术、新材料技术、新能源技术、空间技术、海洋技术等高技术领域,极大地提高了生产力,推动着社会的进步。

科学和技术一方面以不断分化的方式向纵深发展;另一方面又表现出前所未有的相互渗透,形成了一个多层次的、综合的统一整体。

面对科学技术在社会生产和生活中的深刻影响,人们迫切需要提高科学素养,以适应社会的要求和获得自身的发展。

与此同时,人类还面临着资源、环境等一系列新问题,这些都对科学教育提出了新的要求。

为了适应时代和学生发展的需要,有必要设置一门整合的科学课程,呈现各学科领域知识的相互渗透和联系,统筹科学探究的过程和方法,关注科学、技术、社会、环境之间的关系,以帮助学生从整体上认识自然和科学,深化对科学的理解,促进科学素养的发展,为认识和适应未来不断变化的世界做好准备。

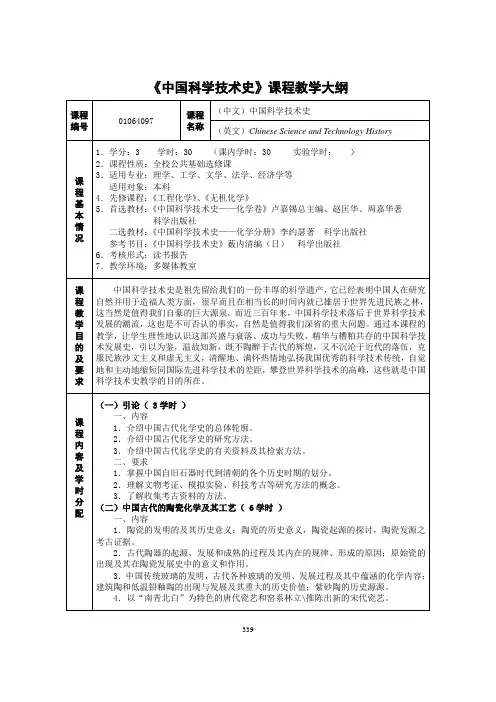

《科学技术史》课程标准课程代码:课程名称:科学技术史英文名称:The history of science and technology课程类型:限定选修课总学时:36 授课学时: 30 实践(实验)学时:6学分:2适用对象: 小学教育专业一、课程概述(一)课程性质《科学技术史》是关于科学技术的产生、发展及其规律的科学。

科学技术史既要研究科学技术内在的逻辑联系和发展规律,又要探讨科学技术与整个社会中各种因素的相互联系和相互制约的辩证关系。

因此,科学技术史既不是一般的自然科学,也不同于一般的社会历史学。

它是横跨于自然科学与社会科学之间的一门综合性学科。

(二)课程基本理念《科学技术史》是一门具有史学和哲学性质的通识教育与文化素质教育的课程。

从事通过大量的史料生动地再现科技发展的历史,力求做到论从史出,以论带史,史论有机结合,理论联系实际。

该课程在培育学生的科学文化和人文文化素养,提升学生的科学思维能力和创新能力,帮助学生深刻理解科学技术及其与社会之间的关系,引导学生树立正确的科学观、世界观和方法论等方面都发挥了很好的作用。

(三)课程教授的设计思路本课程要求教师对科学技术史有深入的见解,注重从文化视角分析科学技术,力图揭示科学文化和人文文化的互动关系引导学生对科学技术史的兴趣,提升学生的科学思维能力和创新能力。

二、课程目标(一)总体目标通过本课程的学习使学生的科学文化和人文文化素养,提升学生的科学思维能力和创新能力,帮助学生深刻理解科学技术及其与社会之间的关系,引导学生树立正确的科学观、世界观和方法论。

(二)具体目标1、了解各个时期各个地区的科学技术发展成就2、了解科学技术发展本身的逻辑,科学技术发展的内在规律;3、了解科学技术发展的社会历史条件;4、了解科学技术对社会的反作用,科学技术未来的发展方向。

三、课程内容与要求第一章科学技术的起源教学目标:1、了解科学技术的起源2、学技术有初步的认识。

教学重点:理解和掌握古代科技的发端和萌芽课时安排:2第一节古代技术的发端1、古代技术的发端的背景2、古代技术的特点第二节古代科学的萌芽1、古代科学萌芽的起因2、古代科学萌芽的背景第二章古代河流文明的科学技术教学目标:1、了解文明古国的科学技术2、分析文明古国科学技术的特点教学重点:理解掌握古代河流文明的科学技术课时安排:2第一节古代巴比伦的科学技术1、古代巴比伦科学技术产生的历史背景2、古代巴比伦科学技术的主要成就第二节古代埃及的科学技术1、古代埃及科学技术产生的历史背景2、古代埃及科学技术的主要成就第三节古代印度的科学技术1、古代印度科学技术产生的历史背景2、古代印度科学技术的主要成就第四节古代中国的科学技术1、古代中国科学技术产生的历史背景2、古代中国科学技术的主要成就第三章古希腊罗马的科学技术教学目标:1、了解古希腊罗马的科学技术2、总结古代中、西放科学技术的特点,分析产生差异的原因教学重点:掌握了解古希腊罗马科学技术的成就课时安排:2第一节古希腊的科学技术1、古希腊科学技术产生的历史背景2、古希腊科学技术的主要成就第二节古罗马的科学技术3、古罗马科学技术产生的历史背景4、古罗马科学技术的主要成就第三节古代中、西科学技术发展的特点1、古代东方科学技术发展的特点2、古代西方科学技术发展的特点第四章近代科学的兴起与第一次技术革命教学目标:1、了解近代科学技术兴起的历史背景2、初步认识近代科著名科学理论体系3、初步认识第一次技术革命教学重点:掌握近代科学兴起与第一次技术革命课时安排:2第一节近代科学技术产生的历史背景1、近代科学技术产生的社会经济背景2、近代科学技术产生的社会文化背景第二节近代科学的独立宣言:哥白尼的日心说1、哥白尼日心说的内容2、哥白尼日心说的历史意义第三节经典力学体系的建立1、经典力学体系的内容2、经典力学体系建立的历史意义第四节近代生物学、化学和数学的形成1、近代生物学的形成2、近代化学的形成3、近代数学的形成第五节第一次技术革命1、第一次技术革命发生的过程2、第一次技术革命的历史贡献第五章近代科学的发展与第二次技术革命教学目标:1、了解近代科学技术各学科的发展2、了解第二次技术革命教学重点:掌握近代科学的发展与第二次技术革命课时安排:2第一节 19世纪的天文学和地质学1、19世纪的天文学2、19世纪的地质学第二节 19世纪的物理学和数学1、19世纪的物理学2、19世纪的数学第三节 19世纪的生物学和化学1、19世纪的生物学2、19世纪的化学第四节第二次技术革命1、第二次技术革命发生的过程2、第二次技术革命的历史贡献第六章近代科学技术的特点与启示教学目标:1、了解近代科学发展的特点2、世纪科技中心转移的启示教学重点:通过讨论总结近代科学发展的特点以及对世界科技中心的转移的启示,并能做到理论联系实际课时安排:2。

第一节近代科学发展的特点1、近代科学发展的特点第二节世界科技中心的转移及其启示1、世界科技中心的转移2、世界科技中心转移的启示第三节近代科学技术没有在中国产生的原因探析1、近代科学技术没有在中国产生的内因2、近代科学技术没有在中国产生的的外因第七章物理学革命与现代科学的产生教学目标:1、了解科学革命产生的历史背景2、初步认识相对论、量子力学教学重点:掌握物理学革命与现代科学产生的背景课时安排:2第一节科学革命的序幕1、科学革命的社会经济背景2、科学革命的社会人文背景第二节相对论的创立1、广义相对论2、狭义相对论第三节量子理论的建立1、量子力学的原理2、量子力学的应用第八章基础科学的新发展教学目标:了解基础科学的新发展教学重点:对基础科学的新发展有初步认识,启发学生对科学技术的兴趣课时安排:2第一节微观物理学的诞生1、微观物理学诞生的历史背景2、围观物理学的诞生第二节化学键理论与元素周期律的本质解释1、化学键理论2、元素周期率的本质解释第三节基因理论与分子生物学1、基因理论2、分子生物学第四节现代宇宙学的创立和发展1、现代宇宙学的创立2、现代宇宙学的发展第五节大地构造理论与地学的新发现1、大地构造理论2、地学的新发现第六节希尔伯特的23个数学问题与发展1、希尔伯特的23个数学问题2、希尔伯特的23个数学问题的发展第九章现代新兴科学的兴起教学目标:了解现代新兴科学教学重点:了解兴起的现代新兴科学课时安排:4第一节横断科学脱颖而出1、横断科学的理论2、横断科学的发展第二节综合科学方兴未艾1、综合科学的理论2、综合科学的发展第三节交叉科学突飞猛进1、交叉科学的理论2、交叉科学的发展第十章现代高技术与第三次技术革命教学目标:1、了解现代高技术2、了解第三次科技革命教学重点:掌握现代高技术的基本理念,了解第三次技术革命课时安排:4第一节信息技术1、信息技术的发展历程2、信息技术的应用第二节材料技术1、材料技术的发展历程2、材料技术的应用第三节能源技术1、能源技术的发展历程2、能源技术的应用第四节空间技术1、空间技术的发展历程2、空间技术的应用第五节生物技术1、生物技术的发展历程2、生物技术的应用第十一章现代科学技术的特点、结构与发展趋势教学目标:1、了解现代科学技术的特点、结构与发展趋势2、初步了解科学技术发展本身的逻辑,科学技术发展的内在规律教学重点:讨论总结现在科学技术的特点、结构,并预测发展趋势并对科学技术发展本身的逻辑,科学技术发展的内在规律有初步的了解。

课时安排:4第一节大科学时代科学技术革命的特点1、大科学时代的定义2、科学基础革命的特点第二节现代科学技术的系统结构1、现代科学技术的系统结构第三节百年诺贝尔奖回顾与反思1、百年诺贝尔奖回顾2、百年诺贝尔奖的反思第四节科学主义的是与非1、科学主义的是2、科学主义的非第十二章中国科学技术的现代发展教学目标:1、了解中国基础科学的进展高新技术的成就2、了解软科学的形成与发展教学重点:熟练掌握中国现在基础科学、高新技术、软科学的形成与发展现状第一节基础科学的进展1、基础科学的发展第二节高新技术的成就1、高新技术的成就第三节软科学的形成与发展1、软科学的形成2、软科学的发展第四节中国的科技进步与和平发展1、中国的科技进步2、中国科技的和平发展第十三章现代科学技术与人类社会教学目标:1、了解现代科学技术与生产力、世界经济格局的关系2、认清科学技术的重要性激发学生对学习现代科学技术的热情。

教学重点:了解现代科学技术与生产力、世界经济格局的关系,以及现代科学技术与全球化等问题,认清科学技术的重要性激发学生对学习现代科学技术的热情。

课时安排:4第一节现代科学技术与生产力1、现代科学技术促进生产力发展2、生产力促进现代科学技术发展第二节现代科学技术与世界政治经济格局的演变1、现代科学技术促进世界政治经济格局的演变2、世界政治经济格局的演变反作用于现代科学技术第三节现代科学技术与全球化1、现代科学技术促进全球化2、全球化反作用与现代科学技术第四节现代科学技术与全球问题1、全球问题的概念2、全球问题的背景和现状3、现代科学技术与全球问题的关系四、实施建议(一)教学建议教师应注重教学方法创新,将讲授法与启发式、讨论式、问题探索式、演讲式、辩论式等多种方法进行优化组合,尤其注重培养学生的创造性思维和理论联系实际的能力,贯通古今、对比中西、史论结合、以史为鉴,启迪学生联系我国现代化建设中的实际思考问题,活跃课堂的学术气氛,调动了学生的学习积极性,有助于创造型科技人才的培养。

同时,该课程应采用了多媒体教学手段,生动形象地再现了科技历史,丰富了教学信息的呈现方式,改变了课堂教学沉闷的现状,使学生在科技美的艺术享受中受到历史的启迪。

(二)考核方式建议该课程为为考查课。

课程成绩的考核采用平时成绩、期末综合测试相结合的方式。

注重学习思考问题、理论联系实际的能力(三)教学参考书选用建议主要参考书目1)张密生:《科学技术史》武汉大学出版社 20052)王鸿生:《科学技术史》中国人民大学出版社 20113)美 J . E 麦克劳伦第三哈罗得.多恩:《世界科学技术通史》上海世纪出版集团 20124李约瑟(Joseph Needham)、汪受琪:《中国科学技术史》科学出版社2008(四)课程资源开发与利用建议课程应采用了多媒体教学手段,生动形象地再现了科技历史,丰富了教学信息的呈现方式,改变了课堂教学沉闷的现状,使学生在科技美的艺术享受中受到历史的启迪。

制订人:吴建隆审核:邓惠明制订日期:2013年3月15日。