西安城市规划布局与发展演变过程梳理

- 格式:pptx

- 大小:13.33 MB

- 文档页数:33

2005城市规划年会论文集:特稿西安首轮城市总体规划回忆周千峙新中国成立以后西安的第一轮城市总体规划,是伴随发展国民经济的第一个五年计划的实施而诞生的。

1953年,第一个五年计划开始,西安城市总体规划也开始编制。

1954年8月编制完成,报送中央。

同年10月29日国务院批准《1953年一1972年西安市总体规划》(图1)。

这个总体规划勾画的是1953—1972年西安城市发展的前景,适应了社会主义建设的需要,为西安的发展奠定了比较好的基础。

我有幸亲历了这一轮西安城市总体规划的编制工作。

半个世纪过去,当时的许多情况仍不能忘怀。

1搞建设先要编制城市规划新中国刚成立,百废待兴。

先是为期三年的国民经济恢复时期。

在此同时,中央就开始酝酿以建设苏联帮助我国设计的100多个工业项目为主要任务的发展国民经济的第一个五年计划。

负责筹划的是陈云同志任主任的政务院财政经济委员会。

人们习惯称作“中财委”。

为了迎接大规模的建设,1952年8月中央人民政府决定成立建筑工程部。

(1952年11月,决定成立国家计委。

)图11953—1972年西安市总体规划图苏联援助的工业项目是陆续增加的,1952年是50项,1953年5月确定为141项,1954年10月增加到156项。

这100多项如何布局、放在哪里、怎么建?经反复研究,有了初步方案,除东北以外,主要布局在京广线及以西地区,并确定了一批重点建设城市。

西安是其中的一个,还有兰州、包头、太原、大同、洛阳、武汉、成都。

由于我国缺乏经济建设的经验,各行各业都学习苏联,聘请苏联专家来华指导。

苏联专家提出,搞经济建设,城市规划非常重要;建设那么多的项目,首先要编制城市总体规划。

于是,从设计、施工等单位抽调技术人员,抽调新毕业的大学生,由建筑工程部组建城市规划队伍。

由于各城市不可能同时建立起自己的规划队伍,西安等上述八个重点建设城市的城市总体规划全部由建工部派规划组帮助编制。

1953年9月,中共中央还特别强调:重要的工业城市规划工作必须抓紧。

城市更新视角下西安市历史城区演变历程摘要:本文梳理了城市更新概念的起源、内涵与历程。

基于此开展对西安历史城区空间更新历程的梳理研究,发掘其共态拼贴的城市“容器”本质。

关键字:历史城区;城市更新;西安市1历史城区更新内涵梳理1.1城市更新概念的演变历程1.1.1城市更新的起源从城市出现开始,城市更新(Urban Regeneration)就已经成为一种有效的自我调节机制,贯穿于城市的整个生命周期。

城市并非物质要素在空间上的简单叠加,而是具有生命特征的复杂系统。

在漫长且持续的更新中,城市的功能结构、空间格局等不断发生变化。

关于现代城市更新的研究,则开始于16世纪工业革命,工业化对传统城市格局产生了强烈冲击,各种城市问题集中出现,学界对城市更新的一系列探索。

二战以后,欧美国家针对被毁城市战后如何重建的问题展开讨论,由此引发了城市更新运动。

1.1.2动态变化的城市更新内涵国内学者对于城市更新的内涵概念尚无统一的见解和定义。

1980年陈占祥首次提出“城市更新”的概念,强调城市的“新陈代谢”过程。

随后,吴良镛(1994)、张平宇(2004)、吴晨(2005)、于今(2007)分别提出了“有机更新”、“城市再生”、“城市复兴”、“城市更新”的概念,从不同角度强调了城市更新在城市发展过程中的作用。

城市更新是采用综合手段来解决多种城市问题的途径。

由于不同发展阶段的城市面临的问题社会背景有所差异,因此针对某一城市的更新实践也处于动态变化的过程中。

但无论何时,城市更新都应致力于对城市的社会、经济、物质空间等方面做出长远可持续的改善,更新的根本目的在于通过一系列措施促使城市恢复活力,推动社会进步[1]。

1.1.3渐重保护的城市更新历程回顾我国建国后城市建设发展的历程,结合不同时期城市发展的主导力量,可以将城市更新的历史划分为5个阶段[2]。

计划经济时期(1949-1965年),工业生产主导城市建设,城市更新重点是“充分利用,逐步改造,加强维修”;政治特殊时期(1966-1976年),政治斗争背景下城市更新走向错误的路线,“更新”实际上是对城市历史遗产的严重破坏;体制改革时期(1978-1989年),政府通过城市规划的管控手段,进行城市更新与重建工作;经济转型时期(1990-2000年),市场经济主导城市改造,过分追求经济效益导致城市更新过程简单粗糙;综合建设时期(2000年至今),城市更新仍然以城市物质环境改造为重点,逐步开始关注城市的文化内涵,“自下而上”的更新诉求开始显现。

一、概述西安作为我国历史文化名城,其城市发展史承载了丰富的历史遗产和文化传统。

本文旨在通过对西安城市发展史的学术文献研究,探讨其城市发展的演变过程和特点,从而对西安城市的未来发展提出一定的建设性意见。

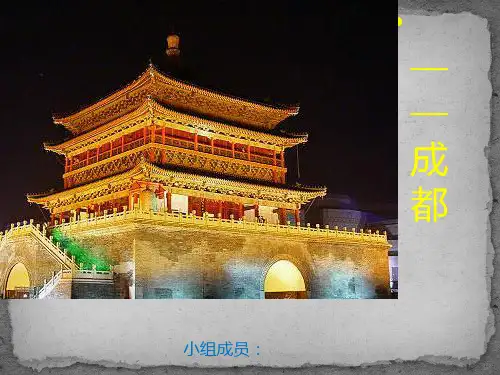

二、古代西安城市发展1. 秦始皇统一六国后,筑造了西安古城的第一块城墙,奠定了西安作为古都的基础。

2. 汉代的长安城,因统一帝国而成为世界上最繁荣的城市之一,城市规模扩大,建筑风格变化。

3. 隋唐时期,长安城成为当时世界上最大城市之一,大唐盛世时期的长安城建设和文化繁荣成为西安城市发展史上的巅峰。

三、中世纪至现代西安城市发展1. 西安在宋、元、明、清时期,由于战乱和政治变迁,遭受了一定程度的破坏和沉寂。

城市的规模和影响力相对较弱。

2. 20世纪初至20世纪中叶,西安经历了政治社会变革和城市建设的新起点。

城市规划逐渐进行,工业化带来了城市的快速发展。

3. 20世纪末以来,西安城市发展进入了全新阶段,城市化进程加快,城市规划与建设不断提升。

四、西安城市发展的特点与问题1. 历史文化传承:西安城市发展史是具有重要历史文化传承的城市,对历史遗产的保护和传承是城市发展过程中的重要问题之一。

2. 城市规划:城市发展中出现的城市规划不合理、土地使用混乱问题,影响城市发展的长远规划和可持续发展。

3. 环境治理:城市快速发展带来的环境问题,包括空气质量、水资源和土地资源的合理利用等问题,需要引起重视和改善。

五、西安城市未来发展的建设性意见1. 加强历史文化保护:在城市发展中,加强对历史文化遗产的保护和传承,打造具有独特历史文化特色的城市形象。

2. 完善城市规划:加强城市规划与建设的统筹规划和管理,优化土地利用,建设生态宜居城市。

3. 环境保护与治理:加大对环境污染治理力度,推进节能环保产业发展,打造宜居和环保的城市环境。

六、结论西安作为我国历史文化名城,其城市发展史承载了丰富的历史遗产和文化传统。

但在城市发展中也面临着一系列的问题和挑战。

[城市总体规划简介]西安,位于黄河流域关中平原中部,南依秦岭,北濒渭河,总面积9983平方公里,陕西省省会。

西安是中华民族发祥地之一,又是国内外著名历史文化古都,中国有12个王朝在此建都,历时1200年。

西安曾是中外经济、文化交流的国际大都会,以汉长安城为起点的“丝绸之路”,不但是中国与欧亚大陆的商贸通道,也是东西方文明和科学文化交流的桥梁和纽带。

唐以后,西安虽失去了京城地位,但仍作为西北重镇历经苍桑。

新中国成立后,西安发生了翻天覆地的变化,1950年-1953年进行了第一次总体规划使西安用地扩展到100余平方公里,成为我国八大城市之一。

1979年-1982年的第二次总体规划,突出了西安作为我国重要历史文化名城的地位。

为了适应国家对西部地区发展新的城要,1992年-1995年初完成了第三次总体规划,提出了把西安建设成为外向型城市,进而实现建设现代化国际的宏伟目标。

一、城市性质西安是世界闻名的历史文化名城,我国重要的科研、高等教育及高新技术产业基地,北方中西部地区和陇海兰新地带中心城市之一,陕西省省会。

西安今后的发展要在保护历史文化名城的同时,以科技、旅游、商贸为先导,优化经济结构,促进电子、机械、轻工等工业的改组改造,优先发展高新技术产业,大力发展第三产业,逐步把西安建设成经济繁荣、功能齐全、环境优美、具有自己历史文化特色和现代文明的社会主义外向型城市,成为世界一流的历史名城和旅游胜地,进而实现建设现代化国际城市的宏伟目标。

二、城市规模1、人口规模2000年中心城市实际居住人口为265万左右(其中非农业人口228.5万左右,农业人口37.5万左右),暂住人口从60万增加到90万左右;2005年中心城市实际居住人口为286.8万人左右(其中非农业人口249.5万左右,农业人口37.3万左右),暂住人口105万左右。

2010年中心城市实际居住人口为310万左右(其中非农业人口273.6万左右,农业人口36.4万左右),暂住人口为120万左右。

建国后西安城市地域结构的演变一、建国初期西安城市的地域结构1950年至1977年)对西安城市规模发展影响最大的是1949年5月20日西安解放以后,西安的城市建设由于工业化和各种城市建设的飞速发展,出现了盛唐以后一千多年以来从未有过的变化。

这一时期城市有两个较为明显的发展阶段:⑴城区扩展阶段。

为恢复国民经济和工农业生产,恢复战争给人民带来的创伤,西安进行了大规模的经济建设,这些建设极大地恢复并发展了西安的经济、文教、卫生事业,也迅速地扩展了城市空间。

解放后的西安第一个城市总体规划于1954年得到国家正式批准,总体规划确定距旧城区东、西各四公里的地区为工业区。

生活居住区主要分布于旧城外的东、西、南三个方向;工业区于居住区之间设置防护林带。

陇海铁路以北作为仓库区和铁路职工住宅区:考虑到汉长安城和大明宫遗址的保护,陇海铁路穿越城市等因素,铁路北不作大的扩建。

南郊为文教区,以旧城为中心,从三个方向向外发展。

建国以来,西安市基本上是按照这个规划进行城市建设的。

现在的城市格局:东郊为纺织、印染联合企业组成的“纺织城”;西郊为以生产输变电设备的“电工城”;南郊为以高等院校和中等专业技术学校为主的“文教城”;北郊为仓库区和铁路职工住宅区;旧城区为省市领导机关所在的“行政中心城”和商业区;周围为服务于城市的郊县。

西安市建城区的外部轮廓约成“T"形。

城市总平面布局在一定程度上保持了唐长安城的棋盘方格式特点。

这样,经过几十年的建设,西安建城区面积扩大,城市外缘迅速蔓延。

在对旧城区(即明代老城)采取“充分利用,基本不改建”的原则下,新建区以老城为依托,向东、西、南三面扩展,如西郊几条主要道路(阿房路、劳动路、未央东路、未央西路)的开通,东郊工业区和南郊文化区规模的扩大,城市建成区范围由建国时的13.2平方公里扩展到1972年的131平方公里。

市内由东五路、西五路、长乐路、莲湖路、大庆路等相互联组而成、长达18公里的东西向主干道,这条主干道向东通临渔风景区,西达三桥镇和咸阳秦都区,是西安市区最重要的主干道路。

西安都市圈演变历程分析摘要:西部大开发十年间,关中地区城市迅速发展,中心城市和周边地区两种异质空间在相邻条件下相互作用,即以“流”的形式表现为各种要素和经济活动在空间上的集聚和扩散,促进了西安都市圈的形成。

鉴于目前文献中关于西安都市圈经济空间演变历程阶段性划分尚不明晰,本文运用熵测度指数和Esteban-Ray指数定量分析西安都市圈经济空间集聚、扩散和极化现象,在此基础上分析西安都市圈空间范围的演变历程。

关键词:西安都市圈;熵测度指数;Esteban-Ray指数都市圈是一个具有密切职能联系的经济实体和社会实体,它是一个经济圈,根据核心—边缘理论,都市圈空间分布是动态的,其发展变化具有明显的阶段性,即包括离散阶段→极化(集聚)阶段→扩散阶段→成熟(均衡)阶段。

区域经济集聚和扩散功能是区域经济一体化的重要支撑,是促进关中区域经济增长的重要机制动力,当前西安都市圈处于加速极化过程,主要表现为集聚效应大于扩散效应,西安都市圈核心和边缘的发展差距不断加大。

伴随着空间扩散和集聚,区域内以各地级市为核心呈现出多极化加速发展的趋势,次级核心区域正逐步形成。

一、都市圈形成的现实条件1.从经济发展指标来看,西安已经具备了作为区域中心城市的实力。

2011年,西安的国内生产总值达到3864.21亿元,与5个重要城市(铜川、咸阳、宝鸡、渭南、杨凌示范区)持平,总人口达到791.83万人,占4个重要城市总人口之和的1/2以上,非农业人口占到67.12%,具备作为区域中心城市的实力。

2.从产业发展格局来看,当前西安都市圈正处于工业转移的活跃期,西安产业结构不尽合理,为了达到国际化大都市的水准,西安都市圈的产业发展必须加快重组与转型,而最为有效的就是产业空间的合理再分布,目前,西安和咸阳周边的郊县成为现阶段西安和咸阳工业转移的集中承接地。

西安与周边市县正逐步形成各有分工、特色鲜明、功能互补的格局。

3.从人文地缘渊源来看,关中五城市地缘相近、人文相亲、经济相融,从古到今都有着极为密切的联系。

西安城市总体规划(2008年-2020年)概要一、基本情况(一)城市概况西安市南和东南与汉中市、安康市、商洛市相邻;西与宝鸡市接壤;北与咸阳市相连;东与渭南市相接。

东西最长约204千米,南北最宽约116千米,总面积10108平方千米,下辖新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、蓝田县、周至县、户县、高陵县等9区4县。

到2007年末,全市常住人口已达830.54万人。

二十世纪90年代以来,西安市的经济社会发展取得了显著成效,全市经济总量连续多年保持13%的增长速度,2007年全市国内生产总值达1737.1亿元,地方财政总收入达到125.33亿元。

(二)西安城市总体规划修编的必要性1.修编是落实国家西部大开发战略决策的需要党的十六届三中全会提出了加强对区域发展的协调和指导,积极推进西部大开发的重大战略决策。

西安作为我国西北地区规模最大、综合实力最强的城市,具有承东启西、连接南北的战略地位,是西部地区最具发展带动作用的中心城市之一,国家对西安的发展日益重视。

随着国家西部大开发战略的深入实施,西安已经并在更多地承担着国家的发展建设任务。

2.修编是落实区域统筹发展,构建和谐社会的需要在陕西省域范围内,陕南地处秦岭山脉,是国家重要的水源涵养和生态保护区,陕北有相当部分地区生态环境十分脆弱,必须严格控制发展,而关中地区以良好的生态环境,丰富的资源,便利的交通,成为陕西省人口最重要的聚集地。

西安地处关中腹地,是陕西省唯一人口超过百万的城市,国内生产总值约占全省的40%,拥有充足的就业机会和比较完善的教育、医疗等公共服务设施,是落实区域发展整体战略,促进区域协调发展的核心所在。

为此,陕西省委、省政府按照党的十六届六中全会《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的精神,根据国家关于着力打造关中经济区建设的战略部署,提出西安市要率先建成现代功能完善的西部经济强市,切实承担起促进区域协调发展、建设和谐社会的职能。

西安城市总体规划(2008年-2020年)概要一、基本情况(一)城市概况西安市南和东南与汉中市、安康市、商洛市相邻;西与宝鸡市接壤;北与咸阳市相连;东与渭南市相接。

东西最长约204千米,南北最宽约116千米,总面积10108平方千米,下辖新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、未央区、雁塔区、阎良区、临潼区、长安区、蓝田县、周至县、户县、高陵县等9区4县。

到2007年末,全市常住人口已达830.54 万人。

二十世纪90年代以来,西安市的经济社会发展取得了显著成效,全市经济总量连续多年保持13%的增长速度,2007年全市国内生产总值达1737.1亿元,地方财政总收入达到125.33亿元。

(二)西安城市总体规划修编的必要性1.修编是落实国家西部大开发战略决策的需要党的十六届三中全会提出了加强对区域发展的协调和指导,积极推进西部大开发的重大战略决策。

西安作为我国西北地区规模最大、综合实力最强的城市,具有承东启西、连接南北的战略地位,是西部地区最具发展带动作用的中心城市之一,国家对西安的发展日益重视。

随着国家西部大开发战略的深入实施,西安已经并在更多地承担着国家的发展建设任务。

2.修编是落实区域统筹发展,构建和谐社会的需要在陕西省域范围内,陕南地处秦岭山脉,是国家重要的水源涵养和生态保护区,陕北有相当部分地区生态环境十分脆弱,必须严格控制发展,而关中地区以良好的生态环境,丰富的资源,便利的交通,成为陕西省人口最重要的聚集地。

西安地处关中腹地,是陕西省唯一人口超过百万的城市,国内生产总值约占全省的40%,拥有充足的就业机会和比较完善的教育、医疗等公共服务设施,是落实区域发展整体战略,促进区域协调发展的核心所在。

为此,陕西省委、省政府按照党的十六届六中全会《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》的精神,根据国家关于着力打造关中经济区建设的战略部署,提出西安市要率先建成现代功能完善的西部经济强市,切实承担起促进区域协调发展、建设和谐社会的职能。