李杲的介绍

- 格式:ppt

- 大小:347.00 KB

- 文档页数:10

142019.02名医坐堂蒙古人很奇怪,他们看不起读书人,但是特别重视医术,这也与他们长期游牧草原,医疗条件落后。

寿命普遍偏短有着直接的关系。

所以元朝政府无论中央与地方都设有医科专门学校,医学水平普遍发达,其中不乏杏林高手,李杲与朱震亨就是其中的佼佼者。

李杲是元朝初年真定(今河北正定)人。

李果家为名门望族,当地方圆数百里都是李家的产业,家大业大,富甲一方。

李杲作为家中长孙,受尽家中长辈的宠爱,再加上他自幼聪明伶俐、讨人喜欢,全家上下恨不能把天上的星星月亮摘下来让他玩。

李杲这孩子与众不同,既不要星星。

也不要月亮。

他要读书。

他小小年纪,最喜欢做的事情就是读书。

这个好办,李家藏书丰富,四书五经,应有尽有,由此李杲便如鱼得水,得以博览群书。

令人奇怪的是。

他偏偏对医学书籍情有独钟。

医学书看多了,李呆也成了半个大夫。

有时,家里人生病,他准会滔滔不绝地讲出一套医理,甚至还会开方子。

家里人只当李杲是闹着玩,对他不加理会,等到请了大夫来,发现大夫的诊断与所开的药方。

竟然与李杲不谋而合,李果的父母亲真是大吃一惊,这才知道中国历史故事:妙手仁心的名医李杲■ 杜 莎自己的儿子真有两下子。

李杲钟情于医学,做父母的当然大力支持。

于是,李家上上下下都发动起来,忙着为李杲搜集各类医书,只要听说哪一本书不错。

必然想方设法弄回来。

医学毕竟是一门博大精深的学问,虽然李杲非常用功。

自己也读了不少的医学典籍,但是他只是一个人闷着头研究,既无老师请益,又无同学切磋,遇到疑难问题时,只好对着天花板发愣,一筹莫展。

这时的李杲想到了拜师,如果能得一位名师指点。

自己的医术定能突飞猛进。

于是,他不止一次央求父母:“我真需要一个好老师。

”可怜天下父母心,李家父母为了栽培这个宝贝儿子,也是倾尽心力。

既然李杲要拜师,就要拜一位名师,否则于事无补,反倒会害了李杲。

李家二老四处托人,多方打听,终于物色到了一个合适的人选—名医张元素,在百般央求后得到了他的首肯,答应收李呆为徒。

温补派医学大师李杲作者:赵明信来源:《当代人》2009年第10期在北宋政治腐败之时,女真族的金南下攻宋。

虽有宋朝军民英勇抗击,统一的局面终被剪为南北两块,真定一带从1127年——1225年被金统治百年。

金朝统治者注重吸收汉族的先进文化,为治理国家做了努力,出现了金世宗的“大定之治”,真定一带的经济得到发展。

与北宋形成鲜明对比的,是真定一带在政治上为金施展才能的人才几乎没有,蔡松年、蔡珪、王若虚等展示的是他们的文学才华。

金代最了不起的,是出了名医李杲。

他是温补派的著名代表,其医学理论和临床实践为中医发展做出了重要贡献。

李杲,字明之,晚号东垣老人,生于金大定二十年(1180),卒于蒙古宪宗元年(1251)。

金代真定东垣(今长安区东古城)人,金元四大名医之一,我国中医史上补土派(或称温补派)的著名代表。

李杲出生的李氏家族是真定实力最强的大地主。

李杲忠信笃敬,慎交游,和人交往无戏言。

大街上众人聚集在闹市,李杲从来不去。

同辈的人在一起秘密商议搞恶作剧,让妓女去戏弄他。

妓女牵扯他的衣服,他勃然大怒,叫骂着脱下衣服烧毁。

府尹听说青春年少的李杲很有操守,便让妓女强灌他酒,没有灌醉,人走之后,他便大吐而出。

其洁身自爱,远近闻名。

年轻时期,李杲曾跟翰林王从之学习《论语》《孟子》,跟翰林冯叔献学习《春秋》。

他在家里建起书院,接待儒士,供他们读书学习,有的儒士生活拮据,李杲便给他们以帮助。

泰和年间发生灾荒,人们纷纷逃亡,李杲全力赈灾,救活了许多人。

李杲20岁时,其母病重,他请来许多医生诊治,温凉寒热,各个医生说得都不相同。

百药尝遍,最后不知为何便死去了。

李杲非常悲痛,认为是自己不懂医学而失去了母亲,从此他发愤学医,发下宏愿:“如遇良医,一定努力学习,补救自己的过失。

”听到易水有一位洁古老人张元素,医术名闻天下,他便带上千金,去跟张元素学医。

不出几年,尽得张元素真传。

特别善于诊治痈疽和眼病,被人称为神医。

后来,他在济源县当了个主管税收的官。

152019.09名医坐堂亨小的时候,十分热心读书。

他读书必须知道书中所讲的意思,并且将它理解吸收。

在他年轻的时候读经书 渴望能够入仕途做官,但是后来他考了两次科举都没有过。

在朱震亨母亲染上疾病后 他开始走上学医之路,四处求学,在全国各地拜访名医热衷于医学。

朱震亨非常的谦虚,每次求学时都带着自己的真心求学。

他在杭州拜访当地的一位名医罗知悌时候,前前后后一共十次去求见罗知悌,却都遭到了拒绝。

但是朱震亨并没有放弃,仍然每天都拱着手毕恭毕敬的站在罗知悌的家门口,就连刮大风下大雨也没有过丝毫的松懈。

罗知悌被朱震亨的诚心求学所打动了,便收朱震亨为自己的门徒,把自己从医多年的经验和心得传授给朱震亨。

从朱震亨的求学经历中 我们不难看出来他的意志坚定,心怀诚意。

我们也钦佩他这种诚心求学的精神。

心怀百姓,常常为百姓做贡献朱震亨走上医生的道路拥有几个方面的原因,一个方面是朱震亨的母亲沾染上了疾病,朱震亨想要通过学医来治好母亲的病;而另一个方面便是朱震亨有一颗为百姓服务,惠民乡里的心。

朱震亨常常为百姓着想,为百姓挺身而出。

在朱震亨居住的乡里,有一个灌溉农田的水塘。

可是因为塘的堤岸坏了,常常引发旱灾,导致百姓们的农田旱死而没有收成。

朱震亨便去积极的组织乡里的人,去兴修水利,来修理这个水塘。

大家在朱震亨的组织带领下,把水塘的堤岸进行了加固,并且又开凿了三条水渠,让农田得到了灌溉。

这样的做法使百姓们都得到了好处,所以百姓们都非常爱戴朱震亨。

朱震亨在平时给百姓治病时候,也尽心尽力,总是心中怀着一颗医者之心,竭力为百姓服务,为百姓着想。

为后世人留下著作在朱震亨晚年的时候,开始对自己多年的行医心得经验开始进行整理,并且制作著作留传给后人。

在朱震亨晚年即将逝去的时候,并没有留下什么遗嘱,只是将自己的侄子喊到自己身边,并且叮嘱侄子医学难以懂,要谨慎行医。

然后就端坐好,就逝去了。

朱震亨形成了自己的新说法,自己新成一家,并且朱震亨通过了自己多年以来行医临床治疗的经验,创立了“相火论”的学说。

本刊记者/孙学达采访专家/高建忠 山西中医药大学 副教授 副主任医师医家李杲出生于河北正定的名门望族。

从小家境富庶,教育环境优越,再加上他自幼天资聪慧、勤奋好学,长大后成了当地很有名的儒生。

在性格方面,李杲受儒家影响比较深,属于思想传统、做事严谨、比较讲究礼节的儒学之士。

如果把历史的镜头切换到李杲的时空,会看到一位彬彬有礼的白面书生,和人聊天的时候都是正襟危坐、不苟言笑,开玩笑这种事对他来说,简直难于上天摘星。

这样一个李杲,本来是要走仕途的,这是家族的期待,也是众望所归。

然而,在人生重要的节点上,人往往意识不到命运正在悄然转弯。

山西中医药大学临床学院副院长高建忠介绍,李杲走上中医之路,是偶然中的必然,他的现实经历比故事更精彩。

从医非我所料 拜师诚意十足李杲20岁时,母亲王氏患重病,内伤脾胃 百病由生“全科医生”李杲遍寻当地名医,也未能挽回母亲的生命。

这件事对李杲造成了莫大的冲击,他下定决心学医。

除了自学外,李杲还想拜高师求指点。

几番打听,他得知河北易水有位叫张元素的医家,医术水平很高,便要拜其为师。

当他找到张元素时,发现张元素当时是拒收弟子的。

虽然问题横在眼前,并没有难住李杲。

他为师“捐千金”以示诚意,表明只要能拜师学医,身外之物皆不足为道;其次,他软磨硬泡,用坚持打动了张元素。

最终张元素答应收他为徒,将多年临证法宝倾囊相授。

李杲跟师学习数年,尽得真传。

创立内伤学说 影响一众医家李杲生前亲自完成的著作只有一本,叫做《内外伤辨惑论》。

《脾胃论》和《兰室秘藏》是李杲去世后,由他的弟子罗天益整理成书的。

这三本著作是李杲主要的学术成就。

虽然后世署名李杲的书籍还有很多,但有待进一步考证真伪。

从其著作中可以看出,李杲其实擅长治疗内科、妇科、五官科、外科等多科疾病,在如今看来是位全科医生。

高建忠认为,后世一直强调李杲创立了中医“脾胃学说”,是“补土派”的开山鼻祖,这远远低估了李杲的学术成就,也在无形中缩小了其理论建树的范畴。

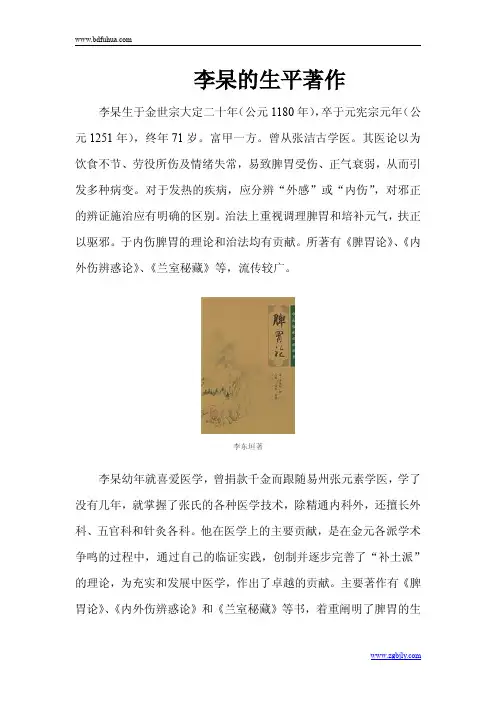

李杲的生平著作李杲生于金世宗大定二十年(公元1180年),卒于元宪宗元年(公元1251年),终年71岁。

富甲一方。

曾从张洁古学医。

其医论以为饮食不节、劳役所伤及情绪失常,易致脾胃受伤、正气衰弱,从而引发多种病变。

对于发热的疾病,应分辨“外感”或“内伤”,对邪正的辨证施治应有明确的区别。

治法上重视调理脾胃和培补元气,扶正以驱邪。

于内伤脾胃的理论和治法均有贡献。

所著有《脾胃论》、《内外伤辨惑论》、《兰室秘藏》等,流传较广。

李东垣著李杲幼年就喜爱医学,曾捐款千金而跟随易州张元素学医,学了没有几年,就掌握了张氏的各种医学技术,除精通内科外,还擅长外科、五官科和针灸各科。

他在医学上的主要贡献,是在金元各派学术争鸣的过程中,通过自己的临证实践,创制并逐步完善了“补土派”的理论,为充实和发展中医学,作出了卓越的贡献。

主要著作有《脾胃论》、《内外伤辨惑论》和《兰室秘藏》等书,着重阐明了脾胃的生理功能,内伤病的致病、发病机理,鉴别诊断,治疗方药等一系列问题。

东垣认为脾胃是元气之本,元气是健康之本。

脾胃伤,则元气衰﹔元气衰,则疾病所由生。

这是李东垣内伤学说的一个基本论点。

据此创制了“甘温除大热”之法。

李氏根据脾胃的重要性而创立的补脾法,丰富了中医学治疗理论。

李氏的学术思想,是在《内经》的理论基础上发展起来的。

并通过实践,对内伤病的致病因素,发病机理等作了深入细致的阐发,给后人治疗脾胃病指出了新的途径。

李氏主要著作有:《内外伤辨惑论》,成书于公元1231年,全书共二卷;《脾胃论》成书于公元1249年,全书共三卷;《兰室秘藏》三卷;《药象论》一卷;《医学发明》、《伤寒会要》等。

古代名医李杲生平简介姓名李杲字明之、东垣老人别名李东垣去逝时间暂无资料。

所在朝代金出生地区暂无资料。

主要成就“脾胃学说”的创始人擅长领域调治脾土代表作品《内外伤辨惑论》一、李杲简介:李杲,字明之,真定(今河北省正定)人,晚年自号东垣老人,生于1180年,卒于1251年。

他是中国医学史上“金元四大家”之一,是中医“脾胃学说”的创始人,他十分强调脾胃在人身的重要作用,因为在五行当中,脾胃属于中央土,因此他的学说也被称作“补土派”。

据《元史》记载“杲幼岁好医药,时易人张元素以医名燕赵间,杲捐千金从之学”。

二、人物介绍:李杲,字明之,生于金世宗大定二十年(公元1180年),卒于元宪宗元年(公元1251年)。

他家世代居住在真定(今河北省正定),因真定汉初称为东垣国,所以李杲晚年自号东垣老人,学医于张元素,尽得其传而又独有发挥,通过长期的临床实践积累了一定的经验,提出“内伤脾胃,百病由生”的观点,形成了独具一格的脾胃内伤学说。

是我国医学史上著名的金元四大家之一。

是中医“脾胃学说”的创始人。

他十分强调脾胃在人身的重要作用,因为在五行当中,脾胃属于中央土,因此他的学说也被称作“补土派”。

三、主要著作:李杲虽非易水学派之起始人,然因在老师张元素的影响下,颇多创见,著述甚丰,故在易水学派中,影响较大。

其著述有:《内外伤辨惑论》、《脾胃论》、《兰室秘藏》、《医学发明》、《东垣试效方》《活法机要》等。

另有《伤寒会要》、《保婴集》、《伤寒治法举要》、《东垣心要》、《万愈方》、《医学辨论》、《用药珍珠囊》、《五经活法机要》、《疮疡论》、《医方便儒》、《药性赋》等,有些已亡,有的系依托之作,故真伪尚待考。

李杲医书,唯《内外伤辨惑论》,为其生前手定。

余皆由门人校定。

或据其有关资料所整理。

四、学术内容:李氏认为脾胃为元气之本,是人身生命活动的动力来源,突出强调了脾胃在人体生命活动中的重要作用。

他说:“夫元气、谷气、荣气、清气、卫气、生发诸阳上升之气,此数者,皆饮食入胃上行,胃气之异名,其实—也。

李东垣传李杲,字明之,生于金世宗大定二十年(公元1180年),卒于元宪宗元年(公元1251年)。

他家世代居住在真定(今河北省正定),因真定汉初称为东垣国,所以李杲晚年自号东垣老人,学医于张元素,尽得其传而又独有发挥,通过长期的临床实践积累了一定的经验,提出“内伤脾胃,百病由生”的观点,形成了独具一格的脾胃内伤学说。

是我国医学史上著名的金元四大家之一。

是中医“脾胃学说”的创始人。

他十分强调脾胃在人身的重要作用,因为在五行当中,脾胃属于中央土,因此他的学说也被称作“补土派”。

李杲自幼天赋聪颖,沉稳安静,喜爱读书。

他出生在一个书香门第,父辈们也都是崇文好读之人,与当时的名流雅士有密切的交往。

他家是当地的豪门望族,富有钱财,李杲虽生在富贵人家但生活严谨,行为敦厚,令人敬重。

李杲二十岁时,母亲王氏患病卧床不起,后因众医杂治而死,李杲痛悔自己不懂医而痛失生母,于是立志学医。

当时易水的张元素是燕赵一带的名医,李杲求医心切,不惜离乡四百余里,捐千金拜其为师。

凭着他扎实深厚的文学功底,经过数年的刻苦学习,李杲“尽得其学,益加阐发”,名声超出老师,成为一代医家大宗。

病人来看病,他总是先诊脉,辨明脉象,而后进行诊断,告诉病人他们患得是什么症,然后从医经里引出经文,加以分析对照,证明自己的诊断与医经的论述完全一致,直到把病人说得心服口服了,才拿起笔处方。

经过多年临证,李杲的医技日益精湛,各科疾病均能诊治,当时的人都把他当作神医来看待。

李杲虽非易水学派之起始人,然因在老师张元素的影响下,颇多创见,著述甚丰,故在易水学派中,影响较大。

其著述有:《内外伤辨惑论》、《脾胃论》、《兰室秘藏》、《医学发明》、《东垣试效方》《活法机要》等。

另有《伤寒会要》、《保婴集》、《伤寒治法举要》、《东垣心要》、《万愈方》、《医学辨论》、《用药珍珠囊》、《五经活法机要》、《疮疡论》、《医方便儒》、《药性赋》等,有些已亡,有的系依托之作,故真伪尚待考。

医疗卫生基本概念系列——

李杲

医疗卫生是人类文明之一,

尤其是在抗击非典和新冠疫情中,东方传统医学起了决定性的治疗作用。

本文提供对医疗卫生行业基本概念

“李杲”

的解读,以供大家了解。

李杲

【介绍】:公元1180~1251年,金代真定(今河北省正定)人。

字明之,自号东垣老人。

金代着名医学家,金元四大家之一。

自幼拜名医张元素为师,学术上受其影响。

30岁其母王氏患重病,经治不愈而亡,从此发奋读书。

因当时处于战乱,瘟疫流行,人民颠沛流离,经予伤寒法治,往往不能奏效。

李氏结合临床实践,悟出“内伤学说”,认识到人们“内伤脾胃,百病由生”,根据《内经》养胃气为本的理论,治疗以调理脾胃,升提中气为主的治法,并创制补中益气汤等方剂。

由于他主张以温补脾胃为主治法,后人称他为代表的学术派别为补土派。

着作有《脾胃论》、《内外伤辨惑论》、《兰室秘藏》、《医学发明》、《药象论》等。

李杲脾胃论主要内容《脾胃论》,撰于公元1249年,三卷,是李东垣创导脾胃学说的代表著作。

卷上为基本部分,引用大量《内经》原文以阐述其脾胃论的主要观点和治疗方药。

卷中阐述脾胃病的具体论治。

卷下详述脾胃病与天地阴阳、升降浮沉的密切关系,并提出多种治疗方法,列方60余首,并附方义及服用法。

所创补中益气汤、调中益气汤、升阳益胃汤、升阳散火汤等为临床所习用。

作者简介李杲,字明之,晚号东垣老人,宋金时真定(今河北省正定)人,生活于金大定二十年至元宪宗元年(公元1180-1251年)。

李杲出身富豪之家,早年其母患病,遍延诸医,杂药乱投,竟不知为何证而毙。

李杲痛悔自己不知医,于是以千金为贽,受业于易州张元素,尽得其传而多阐发。

他不仅重视脏腑辨证,且精于遣药制方,尤其对《内经》《难经》等典籍深有研究,结合其丰富的临床经验,对脾胃与元气的关系作了重要的发挥,提出“内伤脾胃,百病由生”的论点,颇有见地。

李氏治疗脾胃内伤诸病,主用益气升阳,结合苦寒泻火,对后世影响甚大。

其著作有《脾胃论》《内外伤辨惑论》和《兰室秘藏》等。

书评、序言天之邪气,感则害人五脏,八风之邪,中人之高者也。

水谷之寒热,感则害人六腑,谓水谷入胃,其精气上注于肺,浊溜于肠胃,饮食不节而病者也。

地之湿气,感则害人皮肤筋脉,必从足始者也。

《内经》说百病皆由上中下三者,及论形气两虚,即不及天地之邪,乃知脾胃不足为百病之始。

有余不足,世医不能辨之者,盖已久矣。

往者遭壬辰之变,五六十日之间,为饮食劳倦所伤而殁者,将百万人,皆谓由伤寒而殁。

后见明之“辨内外伤”及“饮食劳倦伤”一论,而后知世医之误。

学术不明,误人乃如此,可不大哀耶?明之既著论矣,且惧俗蔽不可以猝悟也,故又著《脾胃论》叮咛之。

上发二书之微,下祛千载之惑,此书果行,壬辰药祸,当无从而作。

仁人之言,其意博哉!内容简介《脾胃论》是东垣学说中理论最集中的部分。

卷上为本书的基本部分,尤其开卷三篇“脾胃虚实传变论”、“脏气法时升降浮沉补泻之图”和“脾胃胜衰论”,引用了大量经文来论述作者关于脾胃论学说的主要观点和治疗方药,为全书奠定基础。