传热机理

- 格式:doc

- 大小:48.00 KB

- 文档页数:1

超临界流体传热换热机理的研究一、前言超临界流体传热换热机理是近年来热力学、流体力学界的研究热点。

超临界流体是指在临界点以上,但压力仍高于饱和蒸汽压强时所具有的高密度、低粘度、高扩散性等特点的流体。

由于这些特点,超临界流体应用广泛,可以用于能源开采、化工制造、环境保护等领域,并且超临界流体传热换热机理也是研究这些领域的核心问题之一。

本文将重点介绍超临界流体传热换热机理的最新研究进展和理论基础。

二、超临界流体传热机理1. 动态小结晶动态小结晶是指在超临界流体中,由于密度变化、扩散性变化、界面张力变化等因素的影响导致的“小结晶”现象。

这种“小结晶”不同于常规的晶化现象,它是动态的,而且会随着温度、压力等因素的改变而改变。

动态小结晶对超临界流体的传热有重要影响。

2. 温度梯度扰动温度梯度扰动指的是在超临界流体中,由于温度梯度的存在,会引起流体分子的扰动,从而导致流体传热的增强。

这种扰动和动态小结晶相互作用,会形成一种复杂的传热机制。

3. 热力学力效应超临界流体的高密度和低粘度使得流体内部存在着强烈的热力学力效应。

当流体受到温度或压力变化时,热力学力效应会导致流体内部形成湍流或涡流现象,从而增强流体的传热效果。

三、超临界流体换热机理1. 对流传热超临界流体的高密度和低粘度使得其对流传热效果较好。

通常情况下,超临界流体在热力学不平衡的情况下会发生湍流或涡流,从而增强对流传热效果。

2. 热边界层传热超临界流体具有高扩散性和低粘度,可以较好地克服热边界层对传热的影响。

因此,在热边界层传热方面,超临界流体比普通流体具有优越性。

3. 相变传热超临界流体在压力和温度变化时,可能会发生相变现象。

这种相变是瞬间发生的,且非常强烈,是一种很有效的传热机制。

四、超临界流体换热器研究现状超临界流体换热器被广泛应用于化工、电力、航空航天、海洋工程等领域。

目前,超临界流体换热器的研究与发展以提高传热效率、降低换热器结构复杂度、降低成本为主要研究方向。

锂离子电池传热机理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:锂离子电池是目前广泛用于电子设备、电动汽车以及储能领域的一种重要电池。

在锂离子电池中,传热机理起着至关重要的作用,影响着电池的性能、寿命和安全性。

本文将深入探讨锂离子电池的传热机理,介绍传热的基本原理、影响因素以及最新的研究进展。

传热是指热量在物体之间传递的过程。

在锂离子电池中,传热主要发生在电池的三个部分:电解质、正极和负极。

电解质是电池中起着离子导电和电子隔离作用的材料,其传热机理主要包括热传导和对流传热。

正极和负极是电池的主要能量转化部件,其传热机理主要包括热传导和相变热传导。

影响锂离子电池传热的因素有很多,其中包括电池结构、工作状态、温度、功率等。

电池结构的设计对传热有着直接影响,如电极的材料选择、电极之间的间隙等。

工作状态是指电池在充放电过程中的状态,不同状态下的传热特性有所不同。

温度是影响电池性能和寿命的重要因素,过高或过低的温度都会影响传热效率。

功率则决定了电池在单位时间内所产生的热量,对于电池的散热和传热效率也有很大影响。

近年来,随着电动汽车和储能设备的快速发展,锂离子电池传热机理的研究也取得了很大进展。

一方面,新型的电极材料和电解质材料的不断开发使得电池具有更高的传热效率和更长的寿命。

传热模拟和仿真技术的不断发展使得研究人员能够更加准确地模拟和预测电池的传热特性,从而指导设计和优化电池结构。

第二篇示例:锂离子电池是目前应用最广泛的电池类型之一,其在电动汽车、移动电子设备和能源存储等领域发挥着重要作用。

在实际应用中,通过传热机制来控制锂离子电池的温度是至关重要的,因为温度直接影响着电池的性能和寿命。

本文将重点讨论锂离子电池传热机理以及对电池性能的影响。

我们需要了解锂离子电池的基本结构。

一般来说,锂离子电池包括正极、负极、电解质和隔膜四个主要部分。

当电池放电或充电时,正负极之间会发生化学反应,锂离子在正负极之间移动,从而释放能量或者吸收能量。

凝结与沸腾传热知识点总结一、凝结传热1. 基本概念凝结传热是指气体或蒸汽在与冷凝器或凝析器接触时,由于在高温高压下从气态转变为液态而释放出的潜热,使得冷却表面获得热量,达到热交换的目的。

凝结传热广泛应用于蒸汽动力设备、空调制冷系统、核电站等领域。

2. 传热机理凝结传热的机理主要包括蒸汽在冷却表面附近冷凝成液态的过程。

蒸汽接触冷却表面后,从气态开始逐渐降温,当温度降至饱和温度时,蒸汽开始冷凝成液态,同时向冷凝器表面释放潜热。

这一过程中,冷凝器表面得到了传热,达到冷却的效果。

3. 影响因素凝结传热的影响因素主要包括冷凝器表面的特性、冷却介质的流动情况、冷凝器的结构设计等。

其中,冷凝器表面的特性对传热性能影响较大,如表面粗糙度、表面材质等都会对凝结传热产生影响。

二、沸腾传热1. 基本概念沸腾传热是指在液体受热时,液体表面发生气泡并从表面蒸发的过程,通过气泡与液体间传热的方式,将热量传递给液体。

沸腾传热广泛应用于锅炉、蒸馏器、冷却设备等领域。

2. 传热机理沸腾传热的机理主要包括液体受热后,液体表面产生气泡并从表面蒸发,同时气泡与液体之间发生传热。

气泡在液体中的形成、生长、脱离和再次形成的过程构成了沸腾传热的基本机理。

3. 影响因素沸腾传热的影响因素主要包括液体的性质、加热表面的特性、液体的流动情况等。

其中,液体的性质对沸腾传热产生较大影响,如液体的表面张力、黏度、温度等都会对沸腾传热产生影响。

三、凝结与沸腾传热的比较凝结传热与沸腾传热在传热机理、应用领域等方面存在显著差异。

凝结传热是气体或蒸汽在冷却表面附近冷凝成液态,释放潜热的过程,适用于蒸汽动力设备、空调制冷系统等领域。

而沸腾传热是液体受热后,液体表面产生气泡并从表面蒸发,通过气泡与液体间传热的方式,适用于锅炉、蒸馏器等领域。

在传热特性上,沸腾传热的传热系数通常比凝结传热高,因此在某些情况下,沸腾传热更适于热交换。

此外,在应用领域上,凝结传热主要应用于蒸汽动力设备、空调制冷系统等领域,而沸腾传热主要应用于锅炉、蒸馏器、冷却设备等领域。

自然对流传热强制对流传热机理

自然对流传热是指在液体或气体中由于温度差异而产生的自发流动,而强制对流传热是通过外部力量驱动使流体产生流动。

自然对流传热机理:

当液体或气体中存在温度差异时,由于热胀冷缩效应,密度较高的冷流体下沉,密度较低的热流体上升,从而形成自然对流。

这种流动会在液体或气体中形成对流传热。

自然对流传热的速率取决于温差、流体性质、流体的运动性能和流体与外部物体之间的传热面积。

强制对流传热机理:

强制对流传热是通过外部力量驱动使流体产生流动,这种流动可以通过搅拌器、风扇、泵等方式实现。

外部力量的作用下,流体会形成流动,从而增加了传热的速率。

强制对流传热的速率可以通过控制外部力量来调节。

总而言之,自然对流传热是通过温度差异所产生的自发流动,而强制对流传热是通过外部力量驱动使流体产生流动。

两种机制在传热过程中起着重要的作用,具体的传热速率取决于流体的性质和运动性能以及与外部物体的接触面积。

强化传热传质的机理与优化方法传热、传质是物质运动中常见的现象,具有着广泛的应用价值。

强化传热传质的方法有很多种,例如采用传热传质增强剂、改变流动状态等。

本文将探讨强化传热传质的机理与优化方法,旨在帮助读者更好地了解该领域的相关知识。

一、强化传热传质的机理传热传质的机理主要涉及流场、传热传质机制、物理化学特性等,下面将分别展开讨论。

1. 流场流动状态是影响传热传质机理的关键因素之一。

在很多情况下,流体的流动状态是不稳定的,容易产生湍流。

由于湍流的结构较复杂,流体中的物理量(如温度、浓度等)变化也较大,从而加快了传热传质过程。

另一方面,湍流促进了物质混合,提高了传质速率。

因此,湍流通常是强化传热传质的重要手段。

2. 传热传质机制传热传质过程的机制是影响传热传质效率的另一要素。

常见的传热传质机制有对流传热、辐射传热和传导传热。

对流传热是物体表面和周围流体之间的热交换,是传热传质的主要形式。

对流传热主要依靠流动状态的变化,因此能够受到湍流等因素的影响。

辐射传热是指加热体和周围物体之间的能量传递,通常发生在高温下,能够远距离传递能量。

传导传热是物质内部分子间能量传递,是固体、液体和气体传热传质的重要方式,但由于传导传热速率较慢,不易被强化。

传质过程机制与传热过程机制有些类似。

分子扩散、对流扩散和化学反应是常见的物质传输机制。

分子扩散是指由浓度梯度引起的物质向低浓度区域的传输,常见于气体与液体中。

对流扩散是指流体运动和分子扩散共同引起的物质传输,可以充分利用流动状态的变化提高物质传输速率。

化学反应通常会消耗或产生能量,从而影响物体的热平衡,如化学反应热能在反应过程中“带”走物体中的热量导致其温度降低。

3. 物理化学特性物质的物理化学特性也会影响传热传质效率。

例如,某些物质在高温下会分解或发生化学反应,从而影响传热传质性能。

另一方面,传热传质过程中涉及到的流体粘度、热导率、扩散系数等物理化学特性也会直接影响其传热传质性能。

锂离子电池传热机理

锂离子电池是一种常见的电池类型,其传热机理涉及到多个方面。

首先,我们可以从电池内部的结构和材料的角度来看。

锂离子

电池通常由正极、负极、电解质和隔膜组成。

正极和负极中的活性

材料在充放电过程中会发生化学反应,释放或吸收热量。

这些热量

会影响电池内部的温度分布。

此外,电解质的热导率也会影响热量

在电池内部的传递。

其次,从外部环境和工作条件来看,锂离子电池在充放电过程

中会产生热量,而外部环境的温度变化也会影响电池的温度。

因此,传热机理还涉及到电池与外部环境之间的热量交换过程。

此外,锂离子电池的传热机理还与电池的安全性密切相关。

过

高的温度会引发热失控,导致电池发生热失控、燃烧甚至爆炸。

因此,研究锂离子电池的传热机理对于提高电池的安全性至关重要。

在实际应用中,为了更好地管理锂离子电池的温度,可以采取

一些措施,比如设计散热结构、优化电池内部材料的热导率、采用

温度传感器进行实时监测等。

这些措施都需要深入理解锂离子电池

的传热机理。

总的来说,锂离子电池的传热机理涉及到电池内部结构和材料

的热物性质、外部环境的影响以及与电池安全性的关联,深入研究

和理解这些机理对于提高锂离子电池的性能和安全性具有重要意义。

纳米流体在换热器中的传热机理研究随着科技的进步和工业的发展,换热器已经成为许多行业中不可或缺的设备。

然而,由于传统换热器存在传热效率低和体积庞大等问题,研究人员开始寻找新的材料和技术来改善换热器的传热性能。

纳米流体作为一种前沿材料,被广泛用于换热器中的传热机理研究。

首先,我们来了解一下纳米流体的基本特性。

纳米流体是由纳米颗粒悬浮在基础流体中形成的。

这些纳米颗粒具有很小的尺寸和大的比表面积,使其具有出色的热传导性能。

同时,由于纳米颗粒的存在,纳米流体还具有可控的流变性质,可以通过调节纳米颗粒的浓度和大小来改变纳米流体的黏度和密度。

这些特性使得纳米流体成为提高换热器传热性能的理想选择。

纳米流体在传热器中的传热机理可以通过以下几个方面来解释。

首先,由于纳米颗粒的热传导性能优越,纳米流体的热导率可以大大提高。

这意味着通过使用纳米流体作为传热介质,换热器可以更有效地将热量从一个介质传递到另一个介质中。

其次,纳米颗粒的存在可以增大流体的有效比表面积,进一步提高传热性能。

当流体与固体界面接触时,热量的传递主要发生在界面处。

而纳米颗粒的存在可以增加界面积,从而增加热量的传递面积,使传热更加高效。

第三,纳米流体的流变性质可以改善传热的对流传热机制。

由于纳米颗粒的存在,纳米流体的黏度比基础流体要大,流体在流动过程中产生的摩擦力也会增加。

这种增加的摩擦力有助于将纳米流体更好地与换热器内的壁面接触,提高热量的传递效率。

除了以上几点,纳米流体在传热器中的应用还可以通过控制纳米颗粒的浓度和粒径来调节其性能。

例如,通过增加纳米颗粒的浓度,可以进一步提高纳米流体的热导率和黏度,从而增强换热性能。

同时,随着纳米颗粒大小的减小,纳米流体中颗粒的分布将更加均匀,提高了纳米流体在换热器中的稳定性和传热效果。

然而,纳米流体在换热器中的应用也面临着一些挑战。

首先,纳米颗粒的悬浮稳定性是一个关键问题。

由于纳米颗粒的表面能较高,纳米颗粒易于发生聚集现象,影响纳米流体的性能。

纳米流体传热机理

纳米流体是指尺寸在1纳米到100纳米范围内的纳米颗粒悬浮在基础流体中所形成的复合流体。

纳米流体具有优异的传热性能,其传热机理主要有以下几个方面:

1. 基于纳米颗粒的尺寸效应:纳米颗粒具有较大的比表面积,因此可以提高对流体的吸附,增大热边界层面积,加强传热。

2. 基于纳米颗粒的热传导机制:纳米颗粒通过与基础流体分子碰撞和传递能量的方式,能够增强整个体系的热传导性能。

3. 基于纳米颗粒的浸润性:纳米颗粒能够减小基础流体的表面张力,使纳米流体更好地与固体表面接触,从而提高传热效率。

4. 基于纳米颗粒的湍流增强效应:纳米颗粒悬浮在基础流体中能够增加流体的湍流强度,从而增强了传热过程。

综上所述,纳米流体的传热机理主要包括尺寸效应、热传导、浸润性和湍流增强效应等因素的综合作用。

这些机理使纳米流体具有较高的传热效率和传热性能,广泛应用于热管理、散热等领域。

蒸汽冷凝过程中传热传质机理分析随着科技的不断发展,蒸汽作为一种常见的动力源在各行各业中得到了广泛的应用。

蒸汽的产生需要通过吸收热量来实现,而蒸汽的冷凝则需要通过放出热量来实现。

因此,蒸汽的冷凝过程是一种重要的传热传质过程。

本文将对蒸汽冷凝过程中的传热传质机理进行深入的探讨。

一、蒸汽冷凝的过程及其特点蒸汽冷凝即是指高温高压下的蒸汽经过一定的降温压力处理之后,发生气相到液相的相变过程,是一种自然界中常见的现象。

在工业生产中,蒸汽冷凝广泛应用于各种冷凝器中,以实现热量的转移和利用。

蒸汽冷凝的过程一般分为三个阶段,即初期快速冷凝阶段、中期常速凝结阶段和末期缓慢凝结阶段。

这三个阶段的特点如下:1. 初期快速冷凝阶段:在这个阶段中,高温高压下的蒸汽在冷凝器的冷却作用下,迅速冷却到其饱和温度以下,接近于饱和状态,此时冷凝速度非常快,很大一部分蒸汽被迅速冷凝成水,并释放出大量的热量。

2. 中期常速凝结阶段:在这个阶段中,蒸汽的温度和压力继续下降,但是此时的冷凝速度却明显变慢,呈现出一个相对稳定的状态。

此时的蒸汽主要是通过界面传热的方式释放热量,逐渐形成较厚的液膜层。

3. 末期缓慢凝结阶段:在这个阶段中,蒸汽的温度和压力进一步下降,冷凝速度变得更加缓慢,蒸汽中的水分子只能以极慢的速度通过液膜扩散进入冷凝器内部。

二、蒸汽冷凝过程中的传热传质机理蒸汽冷凝过程中的传热传质机理主要分为两个方面,即热力学和动力学。

1. 热力学方面蒸汽冷凝涉及到热力学方面的过程,其中蒸汽的温度、压力和比焓等物理量都会对传热传质过程产生影响。

在冷凝过程中,蒸汽向冷凝器内部释放的热量主要分为两部分,一部分用于墨液层的升温,一部分用于液膜的蒸发。

当蒸汽中的水分子到达冷凝器内部时,会与冷凝器中的水分子发生碰撞,从而释放出能量,这种过程被称为热传递。

2. 动力学方面蒸汽冷凝涉及到动力学方面的过程,其中冷凝器几何形状、流速和分布式位移等因素都会对传热传质过程产生影响。

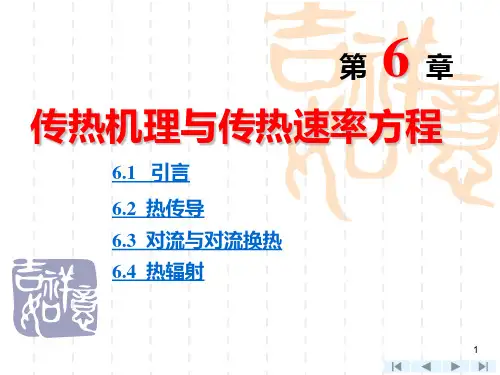

传热的基本方式分为导热、对流和辐射三种,其传热机理分别是: (1)导热是由温度不同的质点(分子、原子、自由电子)在热运动中引起的热能传递现象。

固体导热是由

于相邻分子发生的碰撞和自由电子迁移所引起的热能传递;液体导热是通过平衡位置间歇着的分子振动引起;气体导热是通过分子无规则运动时互相碰撞而导热。

(2) 对流是由于温度不同的各部分流体之间发生相对运动、互相掺合而传递热能。

(3) 辐射传热以电磁波传递热能。

凡是温度髙于绝对零度的物体,由于物体原子中的电子振动或激动,就会从表而向外界空间辐射出电磁波。

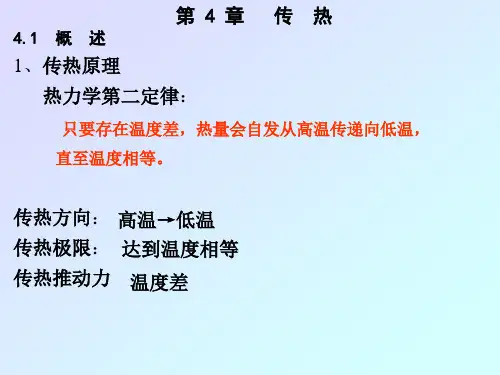

根据传热机理不同,传热的基本方式有以下三种。

1.热传导,简称导热。

当

物体间存在温差时,通过分子

间物理相互作用造成的能量转

移,称为热传导。

其特点是物

体中的分子或质点不发生宏观

的相对位移。

在金属固体中,

通过自由电子的扩散运动导

热;在不良导体的固体和大部

分液体中,通过振动能或者转动能导热;在气体中,通过分子的不规则热运动而导热。

导热是固体中热传递的主要方式,而在流体中所进行的导热,并不显著。

导热不能在真空中进行。

2.对流传热是指不同温度的流体质点在运动中的热量传递。

由于引起流体运动的原因不同,对流分为自然对流和强制对流。

若由于运动是因流体内部各处温度不同引起局部密度差异所致,则称为自然对流。

若由于水泵、风机或其它外力作用引起流体运动,则称为强制对流。

但实际上,热对流的同时,流体各部分之间还存在着导热,而形成一种复杂的热量传递过程。

3.辐射辐射又称热辐射,是一种以电磁波传递热能的方式。

热辐射不需要任何物质作媒介。

任何物体只要在绝对零度以上,都能发射辐射能,但只有在高温下物体之间温度差很大时,辐射才成为主要传热方式。

热的辐射 Radiation

热的对流 Convection

热的传导 Conduction。