班杜拉新新行为主义理论

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:8

班杜拉的社会学习理论社会学习理论是指认为个体通过观察他人的行为、接受强化和惩罚,从而获得新的行为模式和技能的理论。

在各种学习理论中,班杜拉的社会学习理论被广泛运用和研究。

本文将对班杜拉的社会学习理论进行详细探讨。

理论起源班杜拉社会学习理论的提出源于对行为主义学习理论和认知心理学的综合研究。

在行为主义学习理论中,强调个体通过与环境的互动来形成行为,而认知心理学关注个体的思维过程。

班杜拉认为,个体获取新行为的方式不仅仅是通过强化和惩罚,还可以通过观察他人的行为并模仿。

关于观察和模仿班杜拉的社会学习理论强调了观察和模仿在学习过程中的重要性。

个体可以通过观察他人的行为并模仿其行为来获得新的技能和行为方式。

这种观察学习的方式可以帮助个体快速有效地获取知识和技能,避免了通过试错而产生的不必要的错误。

强化与惩罚在班杜拉的社会学习理论中,强化和惩罚仍然是影响学习过程的关键因素。

个体通过观察他人的行为,根据他人获得的强化或惩罚来决定自己是否模仿该行为。

当他人获得积极的强化或避免惩罚时,个体更有可能模仿这种行为。

社会环境的作用班杜拉社会学习理论认为,社会环境对个体的学习和行为产生重要影响。

通过社会交往、观察和模仿,个体可以获取他人的经验和知识,快速适应社会环境的变化。

因此,班杜拉提倡创造一个积极向上的社会环境,以促进个体的学习和成长。

理论应用班杜拉的社会学习理论在教育、培训和领导领域得到广泛应用。

教育工作者可以通过示范、鼓励和强化来促进学生的学习和发展。

领导者可以通过榜样效应和奖励机制来影响团队成员的行为和绩效。

此外,在职场培训和团队建设中也可以运用班杜拉的社会学习理论,帮助员工更好地学习和适应工作环境。

总结班杜拉的社会学习理论强调了观察、模仿、强化和惩罚在学习过程中的重要性。

个体可以通过观察他人的行为来获取新的技能和知识,社会环境的积极影响可以促进个体的学习和发展。

在实际应用中,班杜拉的社会学习理论为教育、培训和领导提供了重要的理论支持。

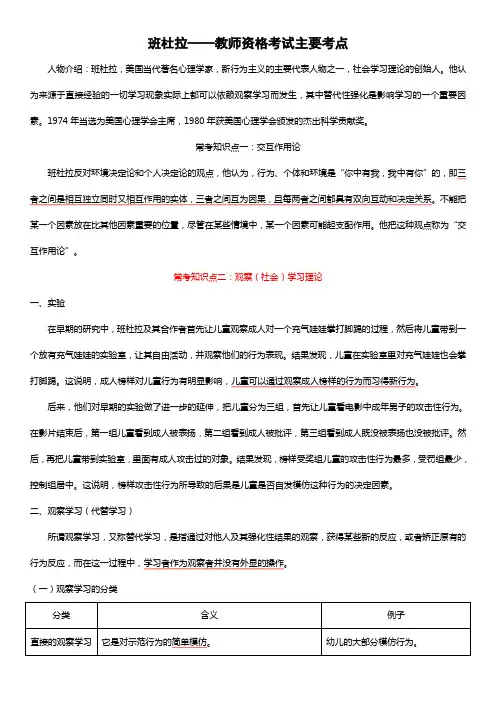

班杜拉——教师资格考试主要考点人物介绍:班杜拉,美国当代著名心理学家,新行为主义的主要代表人物之一,社会学习理论的创始人。

他认为来源于直接经验的一切学习现象实际上都可以依赖观察学习而发生,其中替代性强化是影响学习的一个重要因素。

1974年当选为美国心理学会主席,1980年获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖。

常考知识点一:交互作用论班杜拉反对环境决定论和个人决定论的观点,他认为,行为、个体和环境是“你中有我,我中有你”的,即三者之间是相互独立同时又相互作用的实体,三者之间互为因果,且每两者之间都具有双向互动和决定关系。

不能把某一个因素放在比其他因素重要的位置,尽管在某些情境中,某一个因素可能起支配作用。

他把这种观点称为“交互作用论”。

常考知识点二:观察(社会)学习理论一、实验在早期的研究中,班杜拉及其合作者首先让儿童观察成人对一个充气娃娃拳打脚踢的过程,然后将儿童带到一个放有充气娃娃的实验室,让其自由活动,并观察他们的行为表现。

结果发现,儿童在实验室里对充气娃娃也会拳打脚踢。

这说明,成人榜样对儿童行为有明显影响,儿童可以通过观察成人榜样的行为而习得新行为。

后来,他们对早期的实验做了进一步的延伸,把儿童分为三组,首先让儿童看电影中成年男子的攻击性行为。

在影片结束后,第一组儿童看到成人被表扬,第二组看到成人被批评,第三组看到成人既没被表扬也没被批评。

然后,再把儿童带到实验室,里面有成人攻击过的对象。

结果发现,榜样受奖组儿童的攻击性行为最多,受罚组最少,控制组居中。

这说明,榜样攻击性行为所导致的后果是儿童是否自发模仿这种行为的决定因素。

二、观察学习(代替学习)所谓观察学习,又称替代学习,是指通过对他人及其强化性结果的观察,获得某些新的反应,或者矫正原有的行为反应,而在这一过程中,学习者作为观察者并没有外显的操作。

(一)观察学习的分类(二)观察学习的过程:包括注意、保持、复制和动机四个子过程。

(1)注意过程:观察者注意知觉榜样情景的过程。

佛山教师招聘考试高频考点:班杜拉思想概括资深讲师宋军乐为考生准备了教师招聘考试高频考点:班杜拉思想概括,希望对大家有所帮助!班杜拉是新行为主义的主要代表人物之一,社会学习理论的创始人,其思想了理论在教师资格和教师招聘的教育理论考试中出现的频率比较高。

为了帮助考生梳理思路,现把班杜拉的思想做以下概括。

首先,回顾一下班杜拉的经典实验。

实验过程,班杜拉把被试儿童分别带进不同房间,让儿童看成人打玩偶。

实验发现,当成人模特对他们的行为表示赞赏时,儿童就更喜欢模仿攻击行为,而当他们看到成人模特因他们暴力行为收到惩罚或者谴责的时候,儿童的模仿就会少一些。

班杜拉通过这个实验得出了社会学习理论,认为儿童的学习主要是观察学习。

班杜拉的社会学习理论所强调的是这种观察学习或模仿学习。

认为人的多数行为是通过观察别人的行为和行为的结果而学得的,依靠观察学习可以迅速掌握大量的行为模式。

在观察学习中要重视榜样的作用,强调人的行为可以通过对观察榜样的行为而学习获得。

其次,班杜拉的自我效能理论。

自我效能是指个体对自己能否在一定水平上完成某一活动所具有的能力判断、信念或主体自我把握与感受,也就是对自己能否成功地胜任某一活动的主观预测或判断。

班杜拉认为影响自我效能感的因素有一下几点:第一,成败的经验(影响自我效能感的最主要因素)。

成功的经验可以提高自我效能感,使个体对自己的能力充满信心:反之,多次的失败会降低对自己能力的评估,使人丧失信心,降低自我效能感。

第二,替代性经验。

指别人成败的经验对自己的影响,个体能够通过观察他人的行为获得关于自我可能性的认识。

第三,言语信息。

比如他人的暗示、说服、告诫、建议等,都会影响一个人的自我效能感。

第四,情绪和生理状态。

高度的情绪唤起和紧张的生理状态会降低对成功的预期水准,因此要保持一个适度的情绪唤起才能有较高的自我效能感。

最后,外部情景。

当个体进入一个陌生而易引起焦虑的情境中时,会降低自我效能的水平与强度。

总结班杜拉理论引言班杜拉理论(Bandura’s theory)是心理学家Albert Bandura在20世纪60年代提出的一种认知社会学理论。

该理论通过研究个体观察和模仿他人行为的过程来解释人类行为的发展和学习机制。

班杜拉理论认为人类行为不仅受遗传和环境因素的影响,还受到观察和模仿他人行为的认知过程的影响。

本文旨在总结班杜拉理论的核心思想和重要概念。

班杜拉理论的核心思想1.观察学习:班杜拉理论认为,人类通过观察他人的行为来学习新的行为和技能。

观察学习的过程中,个体会注意到他人的行为,并将其存储在记忆中以备将来的使用。

2.模仿行为:观察学习并不仅仅是被动地接受信息,个体会通过模仿他人的行为来学习新的行为方式。

班杜拉将这种模仿行为称为“社会性学习”(social learning)。

3.自我效能感:班杜拉理论强调,个体的行为不仅受到外界的影响,还受到自身对自己行为能力的评估。

个体对自己能否成功地模仿和表现出他人的行为有一定的自我评估,这种自我评估被称为“自我效能感”(self-efficacy)。

4.强化和惩罚:班杜拉认为,个体通过观察他人的行为和后果,来判断特定行为的后果是积极的还是消极的。

这种判断会影响个体对特定行为的选择和模仿。

班杜拉理论的重要概念观察学习观察学习是班杜拉理论中的核心概念。

它指的是个体通过观察他人的行为和后果来学习新的行为和技能。

观察学习可以通过直接观察他人行为或通过媒体等间接观察来实现。

在观察学习过程中,个体会注意到他人的行为,并将其存储在记忆中以备将来的使用。

社会性学习班杜拉理论将通过模仿他人的行为来学习新的行为方式称为“社会性学习”。

社会性学习强调了个体对他人的观察和模仿行为在学习中的重要性。

个体通过模仿他人的行为来学习新的行为,并尝试将其应用到自己的生活中。

自我效能感自我效能感是班杜拉理论中的重要概念之一。

它指的是个体对自己能否成功地模仿和表现出他人行为的评估。

个体通过对自己能力的评估,来决定是否尝试模仿他人的行为。

班杜拉的新新行为主义理论行为主义学派是由美国心理学家华生(J.watson,1878-1958)于1913年创立的,是美国心理学家的主要流派之一,也是对西方心理学影响最大的流派之一。

行为主义体系的基本特点可归结为三点:第一,强调客观观察和测量记录人的行为。

该理论认为,意识是不能客观观察和测量记录的,所以意识不应该包括在心理学研究的范围内。

第二,认为构成行为的基础是个人的反应,而某种反应的形成是经历学习过程的。

第三,认为个体的行为不是与生俱来的,不是遗传的,而是在生活环境种获得的。

行为主义产生后,在世界各国心理学界产生了很大的反响。

行为主义强调研究行为,强调从刺激与反应的关系上客观地研究行为,而不从主观上加以描述。

这种研究方法上的客观原则,对当代心理学的发展产生了重大的影响。

但是,由于它否定人的心理、意识的观点,以及分析人的行为的机械主义的错误,则对心理学的发展产生了消极影响。

一、班杜拉的生平艾伯特‧班杜拉(Albert Bandrua,1925—),出生在加拿大艾伯特省的蒙达。

像斯金纳(Skinner)一样,他也是在一个小镇上长大的。

他就读的中学只有20个学生。

1949年他在加拿大不列颠哥伦比亚大学获学士学位,1951年在美国爱荷华大学获心理学硕士学位,翌年获哲学博士学位。

他在爱荷华大学攻读研究生学位期间,尽管接受的是临床心理学方面的教育,但由於受赫尔的学生史班斯的影响,对实验模式的有效性印象颇深。

1953年,他到维基台的堪萨斯指导中心,担任博士後临床实习医生,同年应聘在史丹福大学心理学系执教,1964年升任正教授。

在这期间,受赫尔派学习理论家米勒(N. Miller)、多拉德(J. dollard)和西尔斯(R.R. Sears)的影响,把学习理论应用於社会行为的研究中。

此後,除了1969年任行为科学高级研究中心研究员一年外,一直在该校任教。

其中,1976年至1977年间出任心理学系系主任。

(施良方,民90)由於班杜拉的奠基性研究,导致了社会学习理论的诞生,从而也使他在西方心理学界获得了较高的声望。

一、班杜拉所属流派1、简要介绍行为主义的发展历程和代表人物2、新新行为主义的诞生过程二、班杜拉的生平事迹1、求学经历2、发表的著作3、理论的产生4、拒绝接受环境决定论5、强调个人主观能动性,越来越积极乐观6、四大理论三、班杜拉的重要研究成果(一)观察学习(无尝试学习/替代性学习)1、借用皮亚杰的理论介绍班杜拉的理论(1)感知运动阶段:借助自己的动作来增加表象;能将别人的行为进行表象化、符号化(2)观察学习的精髓2、观察学习的特点(1)不一定具有明显的行为反应(2)并不依赖直接强化——反驳斯金纳(3)具有认知性,观察学习基本上是认知过程(4)不同于模仿,不是简单的复制,从行为和后果中进行学习3、观察学习的三种类型(1)直接观察学习:别人做什么你就做什么(2)抽象观察学习:谢里夫的游动效应(3)创造观察学习:从不同行为示范中抽取一定的特点,然后进行新的行为知识拓展:育儿指导:如何培养孩子的创新能力?4、观察学习的四个阶段(1)注意-对榜样的觉知1)事例讲解:“同卵双生子,从小看着父亲家暴母亲,长大结婚之后,老大疼爱妻子,老二暴打妻子”不同行为的成因2)教育者上课典型事例:“给学生讲乌鸦喝水的故事”3)细数影响注意的因素:示范事件、显著性、情感诱发力、复杂性、观察者自身能力、人际关系结构特征......(2)保持过程-示范信息的存储过程1)从保持过程中提炼出的三个知识要点2)如何把榜样身上优秀的特点充分学到手?3)介绍一种高效的学习方法:演练(行动上的演习+认知上的演习)4)案例指导:“一个女来访者,一考驾照就紧张,来做考前减压”具体怎么做?5)《青岛往事》片段介绍一个人做计划的重要性(3)动作再现1)动作能够再现需要具备的两个要素2)动作机能获得的方式3)学习到底学什么?4)心理咨询师应具备投石问路的思维模式5)广义的本能包括两个部分6)什么叫中枢表征物(4)动机过程1)动机直接决定哪一种观察到的行为经由动作表现2)“学没学会”和“做不做”中间是有距离3)操作是在足够的动机和激励作用下才会出现的4)详细讲解行为操作受3类诱因:直接诱因、替代性诱因和自我诱因5)观察的东西能不能通过行为做出来的五个影响因素(二)总结:在教育中存在的一个错误结论:“教育者和老师总是强调家长的作用,但这个强调没有操作性和可行性”1、社会背景:家长所处的时代穷困+上山下乡不能学知识2、根据家长的实际情况:(1)没有多少人能够受到高等教育;(2)即便受过高等教育,也没有多少人受过教育学和心理学专业;(3)忙着养家糊口,没有时间耐心学习;3、教育孩子是一个很专业的事情4、教育现状:(1)教育者就是专业,但却把专业甩锅给家长(2)家长对教育孩子有影响,但又不会。

行为主义心理学家——班杜拉班杜拉是美国当代著名心理学家,新行为主义的主要代表人物之一,社会学习理论的创始人。

他所提出的社会学习理论影响波及实验心理学、社会心理学、临床心理治疗以及教育、管理、大众传播等社会生活领域。

其中关于学习理论的相关知识最为突出,在各类教师招考中都有涉及,考查题型主要以客观题为主,尤其是强化的类型,需要重点关注。

接下来就帮助大家梳理班杜拉关于学习理论的相关知识点。

知识点一:交互决定论班杜拉并不满于极端行为主义者的观点,他认为学习并不仅是刺激和反应二者之间简单联系而形成的,而是由个体、环境和行为三者之间相互作用而形成的,其观点具有一定的认知流派的色彩,被称为“新行为主义者”。

关于这部分的知识点,考查频率不高,备考时了解即可。

知识点二:观察学习理论(1)实验:“打BOBO玩偶”实验。

班杜拉所做的这一实验,为他的观察学习理论的提出奠定了基础。

在实验中,实验人员将小朋友分为三个组,分别为奖赏组、惩罚组与控制组,三组小朋友分别观看三个不同的视频。

A组看到的视频是一个房间里大人打娃娃结果得到了奖励,B组看到的视频是一个房间里大人打娃娃结果收到了惩罚,C组看到的视频是一个房间里大人打娃娃结果什么反应都没有,没有强化行为。

结果发现A组小朋友见到娃娃就会表现出更多打娃娃的行为,B组小朋友表现出更少的打娃娃行为,C组小朋友的会打有的不会打。

在这个实验中,小朋友的学习现象就是通过观察他人的行为以及结果而实现的。

(2)概念:观察学习,又叫替代学习,是指通过对他人行为及其强化性结果的观察,一个人获得某些新的反应,或者矫正原有的行为反应,而在这一过程中,学习者作为观察者并没有外显的操作。

(3)考察角度:观察学习的概念,主要以客观题形式进行考查,具体以例子反选型选择题为主,学习是需要掌握,在实际生活中的实例,例如课堂上老师想培养学生举手回答问题的习惯,当堂表扬举手回答的小红同学,从此之后,班上学生积极举手回答问题的人数就越来越多了,这就符合观察学习的概念,当其他学生看到榜样(小红)的行为和行为的结果(被表扬),从而学会了举手回答问题。

关于班杜拉关于班杜拉阿尔伯特班杜拉(Albert Bandura,1925—):老先生是美国当代著名心理学家,现任斯坦福大学心理学系约丹讲座教授。

其头衔有新行为主义的主要代表人物之一,社会学习理论的创始人,认知理论之父。

他是新行为主义的主要代表人物之一,社会学习理论的创始人。

他所提出的社会学习理论是在与传统行为主义的继承与批判的历史关系中逐步形成的,并在认知心理学和人本主义心理学几乎平分心理学天下的当代独树一帜,影响波及实验心理学、社会心理学、临床心理治疗以及教育、管理、大众传播等社会生活领域。

他认为来源于直接经验的一切学习现象实际上都可以依赖观察学习而发生,其中替代性强化是影响学习的一个重要因素。

有人称他为社会学习理论的奠基者,社会学习理论的集大成者或社会学习理论的巨匠。

关于班杜拉的社会学习理论班杜拉不满于极端行为主义的观点,在吸取了认知学习理论观点后,通过波波玩偶实验得出了社会学习理论。

在该实验中,班杜拉让斯坦福大学幼儿园年龄介于3-6岁之间的36名男孩和36名女孩观看一位榜样殴打一个波波玩偶。

分为三个小组,分别是控制组、第一实验组和第二实验组,每组各包括24名儿童。

三个小组观看的电影情节一样,都是有一位坏叔叔不停地打一只小熊玩偶——“波波”,并伴随一定的攻击性语言:“踢死你!踢死你!”。

但是三个小组看到的结尾是不一样的:小组一的孩子看到的是坏叔叔打完玩偶“波波”后,一名成人走进房间,表扬“坏叔叔”,并给他很多糖果;小组二的小孩子看到的是坏叔叔打完玩偶“波波”后,既没有被奖励,也没被惩罚;小组三的小孩子看到的是坏叔叔打完玩偶“波波”后,一名成人走进房间,批评坏叔叔。

电影看完后,班杜拉把三组孩子分别带到与电影场景相同的房间里,里面当然会有波波玩偶啦!然后观察小孩子的行为,结果发现,小组一和小组二的小孩子更多的表现出攻击性行为,小组一更为强烈。

班杜拉为了确认小孩子是否都学会了成人打玩偶的行为,而小组三是因为榜样行为被惩罚而没有表现出来相同的行为,班杜拉进行了第二阶段的实验。

班杜拉的社会学习理论

皮亚杰是当代著名的行为主义心理学家,他在继承了前人研究“刺激-反应”的基础上,吸取了认知学习理论的观点,形成了认知—行为主义模式,并建立了社会学习理论或称为社会认知理论。

一、班杜拉的实验:波波玩偶实验

在该实验中,班杜拉选用儿童作为实验对象,因为通常儿童很少有社会条件反射。

班杜拉试图使儿童分别受到成人榜样的攻击性行为与非攻击性行为的影响。

然后将这些儿童置于没有成人榜样的新环境中,以观察他们是否模仿了成人榜样的攻击性行为与非攻击性行为。

通过这一实验,他认为由直接导致的所有学习现象,都可以在替代的基础上发生,即都可以通过观察他人行为及其结果而实现即观察学习。

所谓观察学习,又称替代学习,是指通过对他人及其强化性结果的观察,一个人获得某些新的反应,或者矫正原有的行为反应,而在这一过程中,学习者作为观察者并没有外显的操作。

观察学习是人类学习的另一重要来源。

换而言之,观察者自己不去做,看别人做(实验中的别人就是成年人),由此儿童学会或者改正某一行为。

在观察学习中,观察学习的对象称为榜样或示范者。

实验中的成年人就是作为榜样存在。

班杜拉的三个理论

社会学习理论是对传统的行为主义的继承和发展。

社会学习理论坚持行为主义的客观化立场,认为心理学研究的最终目的仍然在于说明、预测和控制行为,但同时,这一理论也超越了传统行为主义的局限性,成为新行为主义的代表性理论。

社会学习理论的特点是:突破了传统行为主义的研究领域,探索认知和思维等心理活动在行为调节中的作用;强调行为与认知结合;突出主体的积极性与主动性,强调主体的自我调节作用。

其中班杜拉的社会学习理论具有典型性。

1.三元交互决定论:班杜拉认为,在人的心理机能中,人的内部因素、行为和环境影响三者之间互为决定因素,三个决定因素之间是一种连续不断的交互作用。

与传统的行为主义相比,明显地重视人的因素在行为中的决定作用。

2.观察学习:个人通过观察他人行为及其强化结果,习得某些新的反应,或矫正已有的某些行为反应特征,而在这一过程中观察者并未对示范反应做出实际的外部操作。

观察学习是一种示范行为学习,是通过替代强化,以间接经验为基础的学习。

班杜拉认为,观察学习是一种最主要的社会学习形式。

3.主体的自我调节作用:班杜拉的社会学习理论把人的自我调节能力放在突出的地位。

人不是环境刺激的消极的反应者,而是具有自我组织、自我调节能力的积极塑造者;人本身就是改变自己的动因。

班杜拉的新新行为主义理论行为主义学派是由美国心理学家华生(J.watson,1878-1958)于1913年创立的,是美国心理学家的主要流派之一,也是对西方心理学影响最大的流派之一。

行为主义体系的基本特点可归结为三点:第一,强调客观观察和测量记录人的行为。

该理论认为,意识是不能客观观察和测量记录的,所以意识不应该包括在心理学研究的范围内。

第二,认为构成行为的基础是个人的反应,而某种反应的形成是经历学习过程的。

第三,认为个体的行为不是与生俱来的,不是遗传的,而是在生活环境种获得的。

行为主义产生后,在世界各国心理学界产生了很大的反响。

行为主义强调研究行为,强调从刺激与反应的关系上客观地研究行为,而不从主观上加以描述。

这种研究方法上的客观原则,对当代心理学的发展产生了重大的影响。

但是,由于它否定人的心理、意识的观点,以及分析人的行为的机械主义的错误,则对心理学的发展产生了消极影响。

一、班杜拉的生平艾伯特‧班杜拉(Albert Bandrua,1925—),出生在加拿大艾伯特省的蒙达。

像斯金纳(Skinner)一样,他也是在一个小镇上长大的。

他就读的中学只有20个学生。

1949年他在加拿大不列颠哥伦比亚大学获学士学位,1951年在美国爱荷华大学获心理学硕士学位,翌年获哲学博士学位。

他在爱荷华大学攻读研究生学位期间,尽管接受的是临床心理学方面的教育,但由於受赫尔的学生史班斯的影响,对实验模式的有效性印象颇深。

1953年,他到维基台的堪萨斯指导中心,担任博士後临床实习医生,同年应聘在史丹福大学心理学系执教,1964年升任正教授。

在这期间,受赫尔派学习理论家米勒(N. Miller)、多拉德(J. dollard)和西尔斯(R.R. Sears)的影响,把学习理论应用於社会行为的研究中。

此後,除了1969年任行为科学高级研究中心研究员一年外,一直在该校任教。

其中,1976年至1977年间出任心理学系系主任。

(施良方,民90)由於班杜拉的奠基性研究,导致了社会学习理论的诞生,从而也使他在西方心理学界获得了较高的声望。

他在1972年获美国心理学会授予的杰出科学贡献奖;1973年获加利福尼亚心理学会杰出科学成就奖;1974年当选为美国心理学会主席。

班杜拉一生论著甚丰,其主要代表著有:《青少年的攻击(Adolescent Aggression)》(1959);《社会学习与个性发展(Social Learning and Personality Development)》(1963,这是与他的第一个博士生合著的);《社会学习理论(Social Learning Theory)》(1971、1977);《思想行为的社会基础:一种社会的认知理论(Social Foundations of Thought and Action: AsocialCognitive Theory)》(1986)等等。

(施良方,民90)直到20世纪50年代,新行为主义在美国心理学界仍然占据主导地位。

然而,认知心理学的迅速崛起,使被传统行为主义拒绝的意识、思维、记忆、表象等概念再次成为心理学的合法研究对象,新行为主义也开始面临日益增多的质疑。

☐在这种情况下,一部分新行为主义者在坚持行为主义基本精神的前提下,大胆介入认知心理学的研究,强调自我调节的作用,强调行为与认知的结合,重新使用以往被传统行为主义抛弃的概念,在行为主义和认知心理学之间开辟了一条独特的折中的道路,导致了新的新行为主义即第三代行为主义的产生。

☐班杜拉(1925—)生于加拿大,1951年获美国衣阿华大学心理学硕士学位,翌年获哲学博士学位,1953年起应聘在斯坦福大学心理系任教。

☐美国当代著名心理学家,是观察学习理论的创立者,也是社会学习理论的主要代表之一,他的观察学习被认为是行为学习的三大原理之一。

☐1974年当选美国心理学会主席,1980年获美国心理学会颁发的杰出科学贡献奖。

☐主要著作有《行为矫正原理》(1969)、《攻击:社会学习的分析》(1973)、《社会学《变化社会中的自我效能》(1997)。

(1986)、习理论》(1977)、《思想与行为的社会基础》☐(一)观察学习/替代学习主要思想:☐【观察学习】又称无尝试学习或替代学习、模仿学习。

由于人有通过语言和非语言形式获得信息以及自我调节的能力,使得个体通过观察他人(榜样)所表现的行为及其结果,不必事事经过亲身体验,就能学到复杂的行为反应☐特点:☐1、观察学习不一定具有外显的行为反应(习得行为不一定表现出来);☐2、观察学习不一定依赖直接强化(可以是自我强化等);☐3、观察学习具有认知性;☐4、观察学习不等同于简单模仿。

☐类型:☐1、【直接的观察学习】也称行为的观察学习,指对示范行为的简单模仿。

☐2、【抽象性观察学习】指观察者从他人的行为中获得一定的行为规则或原理,以后在一定条件下观察者会表现出能体现这些规则或原理的行为,却不需要模仿所观察到的那些特殊的反应方式。

☐3、【创造性观察学习】指的是观察者通过观察可将各个不同榜样行为特点组合成不同于个别榜样特点的新的混合体,即从不同的示范行为中抽取不同的行为特点,从而形成一种新的行为方式。

☐观察学习的过程:☐1、注意过程☐2、保持过程☐3、动作再现过程☐4、强化和动机过程注意过程:对榜样的知觉☐注意过程决定了个体在众多榜样影响时会选择观察哪些方面。

观察者的特征、榜样活动本身的特点,以及人际互动的安排等等都会影响个体的观察学习,而学习者的交往方式是影响学习者注意的一个最重要的因素。

保持过程:示范信息的储存☐观察学习主要依赖于两种表征系统:映像表征系统和语言表征系统。

在儿童发展的早期阶段,由于语言技能的缺乏,视觉映像在观察学习中起着非常重要的作用。

但是,支配行为的大多数认知过程是语言的而不是映像的。

因为通过这种符号编码,可以用容易贮存的方式掌握最大量的信息,从而促进观察学习和保持。

动作再现过程:记忆向行为的转变☐学习者通过按照榜样行为方式组织自己的反应而达到行为再现。

具体说来,行为再现包括:对反应的认知组织,反应的发起,对反应的监控,根据信息反馈矫正反应。

动机过程:从观察到行为☐众多因素支配观察学习,观察者没有作出与榜样行为相匹配的行为反应,可能是由于下列因素引起的:没有观察到有关的活动;在记忆贮存中没有对榜样行为进行适当编码;没有保持所学到的内容;尚未具备从事这种行为的体能;没有足够的诱因动机。

☐行为习得后是否表现出来?主要取决于三类诱因动机:榜样行为的价值(外部强化),榜样行为的后果(替代强化),行为的自我评价(自我强化)。

交互决定论☐1、班图拉主张行为、环境、个人内在诸因素三者相互影响、交互决定,构成一种三角互动关系。

他认为个人的成就如何是由外界环境与人的因素交互作用的结果。

☐2、评价:交互决定论的独到之处在于把人的行为与认知因素区别开来,指出了认知因素在决定行为中的作用,在行为主义的框架内确立了认知的地位。

此外,这种观点视环境、行为、人的认知因素为相互决定的因素,注意到了人的行为及其认知因素对环境的影响,避免了行为主义的机械环境论的倾向。

☐个人☐↗↖☐↙↘☐行为←→环境班杜拉交互决定论示意图☐(二)自我效能感☐1、自我效能感含义☐个体相信自己能够成功地做出某种行为的主观体验。

☐知觉到的自我效能是一种对自我生成能力的知觉,被感知到的自我效能结果即自我效能感。

☐自我效能感深化到价值系统就成为自我效能信念,即有关自我能力判断的认知取向。

☐自我效能从本质上讲是自我生成的能力。

☐(二)自我效能感☐1、自我效能感含义☐个体相信自己能够成功地做出某种行为的主观体验。

☐知觉到的自我效能是一种对自我生成能力的知觉,被感知到的自我效能结果即自我效能感。

☐自我效能感深化到价值系统就成为自我效能信念,即有关自我能力判断的认知取向。

☐自我效能从本质上讲是自我生成的能力。

班杜拉社会学习论简评☐[贡献]☐1、注重社会因素的影响,改变了传统学习理论重个体轻社会的思想倾向,把学习心理学的研究同社会心理学的研究结合在一起,对学习理论的发展做出了独树一帜的贡献;☐2、吸收认知心理学的研究成果,把强化理论与信息加工理论有机地结合起来,改变了传统行为主义重“刺激—反应”轻中枢过程的思想倾向,使解释人的行为的理论的参照点发生了一次重要的转变;☐强调学习过程中的社会因素和认知过程在学习中的作用,在方法论上注重以人为被试的实验,改变了行为主义以动物为实验对象、把由动物实验中得出的结论推广到人类学习现象的错误倾向;☐4、他的概念和理论建立在丰富坚实的实验验证资料的基础上,其实验方法比较严谨,结论比较有说服力。

☐[局限]☐1、由于班图拉的理论具有开放性特征,导致了它缺乏富有内在统一性的理论框架;☐2、大多数发展心理学家认为班图拉的观点忽视了发展变量的重要性,即它忽视了儿童在多大程度上能独立进行学习,以及发展阶段在多大程度上对儿童的观察学习产生影响;☐3、班图拉在研究攻击行为观察学习中所采用的一些方法难以让人苟同,对儿童的健康成长产生不利影响;☐4、班图拉虽然强调了人的认知能力对行为的影响,但他以研究行为为重心和目的,实际上并没有给认知因素以应有的位置。

在心理咨询中的作用:从变态心理学中获取知识:巴普洛夫的行为主义的起始:☐巴甫洛夫(1849-1936)的经典条件反射、桑代克(1874-1949)的工具性条件反射的学习理论与研究为行为学习论打下了理论与方法基础社会学习理论是由美国心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura)于1977年提出的。

它着眼于观察学习和自我调节在引发人的行为中的作用,重视人的行为和环境的相互作用。

所谓社会学习理论,班杜拉认为是探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响。

按照班杜拉的观点,以往的学习理论家一般都忽视了社会变量对人类行为的制约作用。

他们通常是用物理的方法对动物进行实验,并以此来建构他们的理论体系,这对于研究生活于社会之中的人的行为来说,似乎不具有科学的说服力。

由于人总是生活在一定的社会条件下的,所以班杜拉主张要在自然的社会情境中而不是在实验室里研究人的行为。

编辑本段基本观点班杜拉指出,行为主义的刺激一反应理论无法解释人类的观察学习现象。

因为刺激一反应理论不能解释为什么个体会表现出新的行为,以及为什么个体在观察榜样行为后,这种己获得的行为可能在数天、数周甚至数月之后才出现等现象。

所以,如果社会学习完全是建立在奖励和惩罚之结果的基础上的话,那么大多数人都无法在社会化过程中生存下去(Bandura,1969)。

为了证明自己的观点,班杜拉进行了一系列实验,并在科学的实验基础上建立起了他的社会学习理论。

1、观察学习班杜拉认为,人的行为,特别是人的复杂行为主要是后天习得的。