罗中立《父亲》赏析初中美术课件

- 格式:ppt

- 大小:836.50 KB

- 文档页数:30

罗中立油画作品《父亲》赏析油画《父亲》诞生于中国改革开放初期,正是思想解放,个性自由的历史阶段。

人们从革命与领袖的空洞口号中解放出来,开始关注民族的未来和国家的前途,开始关怀底层民众的疾苦。

罗中立深刻把握住了时代的脉络,通过照相写实主义的手法,精细刻画了中国农民的内心世界:面对苦难的泰然与麻木。

这是历史的悲剧更是人的悲剧。

是作者对民族文化的深刻反思。

看到这样一幅画,上层社会的浮躁会渐趋平息;底层民众的热泪将夺眶而出。

他是罗中立的父亲,更是全中国人的父亲。

那千沟万壑的皱纹是民族悲情的历史写照;那擎起的粗瓷大碗,以及那碗中的黄泥水又在时刻警示着人们,祖先留给我们的并不多,后世必须通过不断的学习进步,才能求得菲薄的生存。

虽说当时的气氛已经相当轻松,但也难免受到政治的束缚。

作家将一支笔极不协调的放在了父亲的耳朵上,虽是无奈之举,但无异于佛头着粪,实在是令人扼腕叹息。

整幅画面以老人的面部为核心,形成三角构图,使画面稳固而突出,给人一种严肃庄重的心灵震慑。

从着色角度来讲,整幅图画以冷色调为主要色彩,黑褐色的皮肤,黄色的背景。

黄色是北方农村的主色调,是黄土的颜色,更是中华民族的肤色。

同时他也暗示出了农民本初的肤色。

如果说黄色是起源,那么黑褐色就是现状——生活的种种压迫与苦难,艰苦恶劣的自然环境,活生生的将农民的金色皮肤熬煎成了黑褐色。

通过这种对比,更加深刻的刻画出了人物的悲剧命运。

《父亲》是美术学的父亲,也是历史学、哲学、社会学、文化学的父亲。

《父亲》象一座丰碑,屹立在人们的心中。

名作欣赏:罗中立《父亲》背后的故事昨天和前天,中央电视台连续两天播出《一路走来的父亲》,揭秘四川美术学院院长罗中立创作《父亲》的故事——二十年前一幅名为《父亲》的油画感动了整个中国,今天再看这幅画的背后,原来还经历许多不为人知的坎坷——与其说罗中立创作了《父亲》,还不如说是那个年代选择了父亲。

含辛茹苦的父亲一路走来,他那张布满皱纹的脸见证了中华民族沧桑的历史,他养育了罗中立,养育了那个时代的每一个人。

![初中美术_中国画欣赏课件[1]](https://uimg.taocdn.com/8471a13a5a8102d276a22f25.webp)

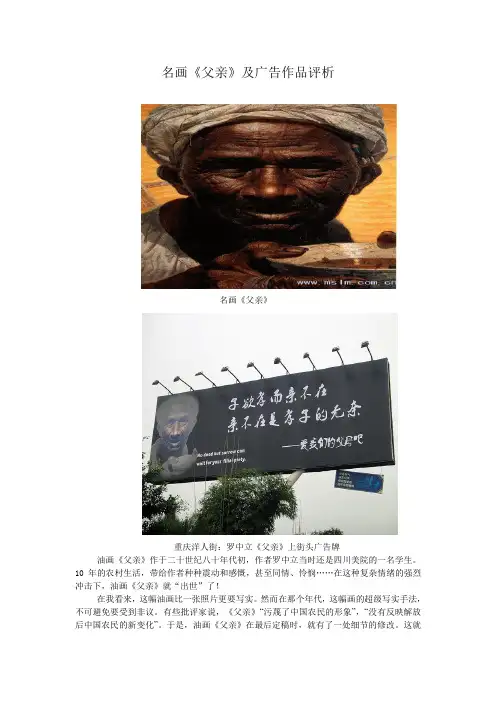

名画《父亲》及广告作品评析名画《父亲》重庆洋人街:罗中立《父亲》上街头广告牌油画《父亲》作于二十世纪八十年代初,作者罗中立当时还是四川美院的一名学生。

10年的农村生活,带给作者种种震动和感慨,甚至同情、怜悯……在这种复杂情绪的强烈冲击下,油画《父亲》就“出世”了!在我看来,这幅油画比一张照片更要写实。

然而在那个年代,这幅画的超级写实手法,不可避免要受到非议。

有些批评家说,《父亲》“污蔑了中国农民的形象”,“没有反映解放后中国农民的新变化”。

于是,油画《父亲》在最后定稿时,就有了一处细节的修改。

这就是我们现在看到的:在父亲的左耳上,夹了一支圆珠笔。

据说,这样就体现了解放后的农民已经是有文化的农民了,但这些并不影响《父亲》的整体艺术感以及它的艺术价值。

我们见到的是父亲被太阳灼伤成咖啡色的皮肤,那深深的皱纹正是生活刻下的轨迹。

一双布满灰尘的变形的手,指甲里还填满了泥土。

似乎看见父亲用这双手握住镰刀锄头,将汗水一滴滴洒在黄土地上。

这幅画作重要的成功之处在于作者罗中立对父亲脸部光照的安排:一缕阳光斜斜地射来,在父亲脸上留下一些明暗变化,更显出他饱经沧桑的面容;眼部因光线较暗而笼罩在阴影里,自然给人一种目光深邃的感觉。

那双眼睛我们并不能看清,正因为这样,才比让人物整个地暴露于阳光下看,更使我们看到其内心隐藏的情感。

每次看到《父亲》,我都会被他深深打动。

品读出作者对“父亲”整体形象的无比深情,对“粒粒皆辛苦”的农民生活的深切关怀和同情、甚至感激,更多的是产生了心理上的共鸣:那种慈祥、宁静、幸福的神态充满了无言的人性关怀。

好像他是我们的爷爷,是我们的亲人……前不久,在重庆洋人街上:高大的《父亲》上了街头广告牌,引起了很多的关注。

大家对此意见不一,有的认为肆意将艺术作品包装成广告是一种侵犯版权的行为,有的则认为这样为社会创造了有利价值是可取的。

我作为社会小小的一份子,还是赞同此类公益广告的。

《父亲》的公益广告,一方面宣传了孝道,《父亲》全是沟壑纵横的树皮般的脸给我们带来的震撼与深思,"子欲孝而亲不在,亲不再是孝子的无奈" 一种无法言语的疼痛示意我们更多的关心父母,平时应多花点时间来陪伴我们的父母。

父亲作品赏析

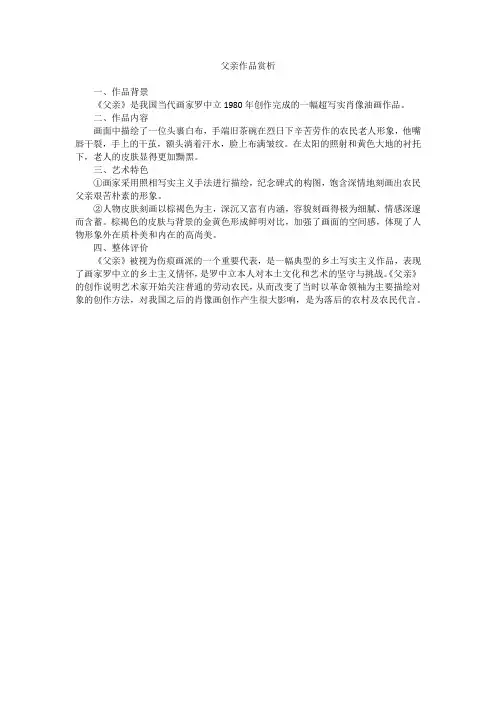

一、作品背景

《父亲》是我国当代画家罗中立1980年创作完成的一幅超写实肖像油画作品。

二、作品内容

画面中描绘了一位头裹白布,手端旧茶碗在烈日下辛苦劳作的农民老人形象,他嘴唇干裂,手上的干茧,额头淌着汗水,脸上布满皱纹。

在太阳的照射和黄色大地的衬托下,老人的皮肤显得更加黝黑。

三、艺术特色

①画家采用照相写实主义手法进行描绘,纪念碑式的构图,饱含深情地刻画出农民父亲艰苦朴素的形象。

②人物皮肤刻画以棕褐色为主,深沉又富有内涵,容貌刻画得极为细腻、情感深邃而含蓄。

棕褐色的皮肤与背景的金黄色形成鲜明对比,加强了画面的空间感,体现了人物形象外在质朴美和内在的高尚美。

四、整体评价

《父亲》被视为伤痕画派的一个重要代表,是一幅典型的乡土写实主义作品,表现了画家罗中立的乡土主义情怀,是罗中立本人对本土文化和艺术的坚守与挑战。

《父亲》的创作说明艺术家开始关注普通的劳动农民,从而改变了当时以革命领袖为主要描绘对象的创作方法,对我国之后的肖像画创作产生很大影响,是为落后的农村及农民代言。

罗中立油画《父亲》赏析心灵深处的感动——罗中立油画《父亲》赏析80年代初,罗中立以一幅《父亲》震惊中国画坛,该作品以纪念碑式的宏伟构图,饱含深情地刻画出中国农民的典型形象,深深地打动了无数中国人的心。

罗中立也由此被誉为20世纪80年代中国画坛的一面旗帜,该作品是“从艺术的天国向现实的复归”,是“中国社会和历史文化的一面镜子”。

一.油画《父亲》诞生的时代背景1975 除夕之夜,重庆的某个角落,站着一个中年农民,他死死地盯着粪池,依靠在厕所墙壁上,嘴里叼着一支旱烟,身体已经冻得僵硬,四处的高低起落的灯光和人们的欢乐映射在他麻木呆滞的脸上,他经不起雪水的潮湿冰冷,冻得缩成一团,但是心中却还有所期盼,他期盼粪池快满,多赚几个工分,变成粮食和家人共享的其乐融融。

就是这样的一个普通农民触动了从此路过的罗中立,他看到的不但是中年农民的痛苦和无助,更重要的是他看到了处在那个时代背景下农民的孤独,十年浩劫后的中国农民还在默默无言承受着生活的辛酸苦痛。

罗中立想替他们说点什么,于是便有了感动一代人的《父亲》。

在画家的笔下,我们看到的不仅是中国千千万万的农民,更是代表着整个中华民族的不屈的脊梁。

他并不是罗中立一个人的父亲,更是那一代人的父亲,是整个中华民族精神上的父亲。

二.油画《父亲》带给观者的感动作品整体画面具有一种悲剧性的震撼力,激起了观者内心的共鸣,使之看到佝偻着身体在田野里劳作的自己的父亲,不用更多的语言便让观者有一种想哭的悲伤。

画面中,老人枯黑.干瘦的脸上布满了沟壑般的皱纹,深陷的眼睛透露这凄楚。

迷茫又带有恳切的目光,像是缅怀过去,又像是在期待未来。

干裂的嘴唇似乎已被风干许久。

仅剩一颗门牙的嘴里不知饱尝多少酸甜苦辣,犹如耕犁一般的大手捧着一个破了又被重新粘合的粗瓷碗在喝水,淋漓的汗水从脸上细小的毛孔里渗出稀疏的胡须,虽然没有斑斓夺目的华丽色彩,也没有激越荡漾的宏大场景,但作者却将这一位饱经风霜的父亲刻画的严谨朴实,发人深省。

《父亲》这幅画赏析

《父亲》这幅画是由当代艺术家罗中立创作的一幅油画,也是中国现代美术史上具有里程碑意义的作品之一。

该画以巨幅尺寸和细腻的笔触,描绘了一个充满艰辛和劳累的农民形象,表达了对父辈的崇敬和感恩之情。

从艺术手法来看,罗中立采用了写实主义风格,以细腻的笔触和真实的色彩,还原了农民的生活状态和形象特征。

画中的父亲形象高大而魁梧,身穿破旧的衣服和裤子,手拿烟斗,坐在椅子上,眼神坚毅而深邃。

画家通过父亲的形象,表现了农民的艰辛和劳累,也表达了对父辈的敬意和感激之情。

从文化背景来看,《父亲》这幅画反映了中国农村的现状和历史。

在20世纪80年代,中国农村还处于贫困和落后状态,农民的生活条件十分艰苦。

罗中立通过这幅画,表达了对农民的关注和对农村现状的反思。

同时,这幅画也反映了中国现代美术的发展趋势,即更加关注现实生活和社会问题。

从精神内涵来看,《父亲》这幅画表达了对父辈的敬意和感激之情。

父亲是家庭的顶梁柱,承担着家庭的重任和期望。

罗中立通过这幅画,表达了对父亲的敬意和感激之情,也呼吁人们要珍惜父辈的付出和牺牲,感恩他们的辛勤劳动和付出。

总之,《父亲》这幅画是一幅具有深刻内涵和历史价值的作品。

它不仅反映了中国农村的现状和历史,也表达了对父辈的敬

意和感激之情。

同时,它也提醒我们要珍惜父辈的付出和牺牲,感恩他们的辛勤劳动和付出。