室性早搏

- 格式:pptx

- 大小:11.65 MB

- 文档页数:21

频发室性早搏的危害

一、概述

早搏是目前临床上最常见的心律失常,其中以室性早搏最多见,也是是目前临床上比较严重的一种早搏现象。

早搏常见于健康人,尤其是精神或者体力过分疲劳,情绪激动,过度吸烟,饮酒或者饮茶时出现,医学上称之为生理性过早搏动。

但是比如说冠状动脉粥样硬化性心脏病,风湿性心脏病,心肌炎以及心肌病等心脏病更为多见。

此为,心脏手术,药物中毒等也可以引起早搏。

二、步骤/方法:

1、

首先我们来谈谈室性早搏中最为常见的偶发性室性早搏,偶发性室性早搏是一种良性疾病,通常是由于情绪激动,烟酒咖啡等因素引起的,这是没有危害,且不需要治疗。

然而频发室性早搏会演变成严重的心律失常,或者导致心绞痛,以及心衰的可能。

所以我们应当引起重视。

2、

此外,室性早搏还有可能导致死亡,严格的来说,室性早搏本身是不会导致患者死亡的,但是会导致心脏病患者的死亡率增加。

建议患者不要忽视疾病,并且不要在没有通过医生指导的情况下私自服药。

3、

如果发现心脏有异常,建议应当及时到正规的医院进行检查,尽早确诊病因病情,积极配合治疗,以免耽误病情恶化病情。

并且频发室性早搏是有可能诱发恶性心律失常的,所以建议尽早治疗,以免加重病情。

三、注意事项:

首先应当对于自身疾病要有所了解,知道疾病的防治知识。

患者应到劳逸结合,生活规律,保证充足的睡眠与休息。

保持乐观,稳定的情绪,切忌辛辣刺激食物,合理营养饮食,保持排便通畅。

室早定义和分类

室性早搏,简称室早,是指在窦房结冲动尚未抵达心室之前,由心室中任何一个部位或室间隔的异位节律点提前发出电冲动引起的心室的除极。

这种心律失常是最常见的心律失常,其发生人群相当广泛,包括正常健康人群和各种心脏病患者。

根据起源部位的不同,室性早搏可以分为高位(室间隔)室性期前收缩,右心室(或右束支)期前收缩,左心室后壁(或左后分支)期前收缩,心尖部室性期前收缩,心底部室性期前收缩,后壁期前收缩,前壁期前收缩。

根据病情程度,室性早搏可以分为:偶发性室性早搏、频发性室性早搏、多形性室性早搏、连续性、呈二三联律或短阵室速室性早搏、RonT(R波落在T波上)。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询专业医生。

频发室性早搏最好的治疗方法

频发室性早搏是一种心律失常,通常会让患者感到心悸、胸闷、头晕等不适症状。

对于频发室性早搏的治疗,我们需要综合考虑患

者的具体情况,包括症状的严重程度、心脏健康状况、年龄等因素。

针对频发室性早搏,我们可以采取以下几种治疗方法。

首先,调整生活方式。

生活方式的改变对于心律失常的治疗非

常重要。

患者可以通过规律的作息时间、健康饮食、适量的运动等

方式来改善心脏健康状况,减少心律失常的发作。

此外,避免过度

饮酒、吸烟以及过度的咖啡因摄入也是非常重要的。

其次,药物治疗。

对于频发室性早搏,医生可能会给患者开一

些药物来控制心律失常的发作。

常用的药物包括β受体阻滞剂、钙

通道阻滞剂等。

这些药物可以帮助减缓心率、稳定心律,从而减少

心律失常的发作。

另外,手术治疗。

对于一些顽固性的频发室性早搏,可能需要

进行射频消融手术。

这种手术通过导管在心脏内部进行消融治疗,

可以有效地减少心律失常的发作。

除此之外,心理治疗也是非常重要的。

心理压力过大可能会导

致心律失常的发作,因此患者可以通过放松训练、心理咨询等方式

来减轻心理压力,从而减少心律失常的发作。

总的来说,频发室性早搏的治疗方法有多种途径,我们需要根

据患者的具体情况来选择合适的治疗方案。

生活方式的调整、药物

治疗、手术治疗以及心理治疗都可以作为治疗频发室性早搏的手段。

在治疗过程中,患者应该密切配合医生的指导,定期复诊,保持良

好的心态,从而有效地控制心律失常的发作,提高生活质量。

室性早搏的治疗室性早搏是一种常见的心律失常,它指的是在窦性激动到达之前,心室中的某一起搏点提前发生激动,导致心室除极。

它在正常人和器质性心脏病患者中都很常见,从胎儿到老年人都可能发生,但在10岁以下儿童中较为罕见。

随着年龄增长,室性早搏的发生率也会增加。

室性早搏的病因有多种,其中自主神经功能失调是最常见的原因之一。

当自主神经功能失调时,心肌的快、慢纤维的兴奋性失去均衡,不应期和传导速度会发生改变,引发折返性室性早搏。

此外,过量的烟、酒、茶、咖啡等的摄入,精神过度紧张、过度疲劳、长期失眠、进食过饱、神经衰弱、自主神经功能紊乱,更年期等因素也与室性早搏的发生有关。

左心室内假腱索也是室性早搏的一种原因。

在没有器质性心脏病的情况下,有室性早搏的患者中,56%~75%的人被检测出有左心室内假腱索。

假腱索所致的室性早搏是良性的,如果发作不频繁,则不需要治疗。

器质性心脏病也是室性早搏的常见原因,例如缺血性心肌病、冠心病、肺心病、风湿性心脏瓣膜病、甲状腺功能亢进性心脏病等。

各种病因的心肌炎、心肌病等,心力衰竭,无论是急性弥漫性心肌病变,还是局灶性病变,都可能因缺血、缺氧、炎症损害等导致异位节律点兴奋性增高或影响心肌纤维不应期或传导速度,引起室性早搏。

在心肌炎患者中,室性早搏的发生率为34.3%~81.3%,而室上性早搏为8%~28.1%。

在扩张性心肌病患者中,室性心律失常的发生率高达83%~100%,复杂性室性心律失常(≥LownⅢ级)发生率为58%~87%。

尤其是当EF<0.40时易诱发室性心律失常。

需要注意的是,一些器质性心脏病早期的患者可能合并有自主神经功能紊乱而导致室性早搏,因此在病因鉴别时需要进行分析,不能简单地认为器质性心脏病患者发生的室性早搏均为器质性的。

3.急性心肌梗死:室性早搏是急性心肌梗死早期、恢复期及晚期心律失常并发症中最常见的。

尤其是在起病最初数小时发生的概率最高。

在监护期中,室性早搏的检出率为63.2%。

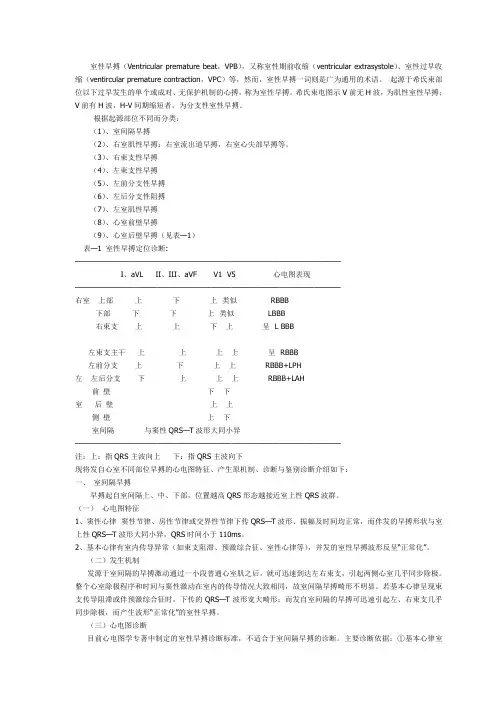

室性早搏(Ventricular premature beat,VPB),又称室性期前收缩(ventricular extrasystole)、室性过早收缩(ventircular premature contraction,VPC)等,然而,室性早搏一词则是广为通用的术语。

起源于希氏束部位以下过早发生的单个或成对、无保护机制的心搏,称为室性早搏。

希氏束电图示V前无H波,为肌性室性早搏;V前有H波,H-V间期缩短者,为分支性室性早搏。

根据起源部位不同而分类:(1)、室间隔早搏(2)、右室肌性早搏:右室流出道早搏,右室心尖部早搏等。

(3)、右束支性早搏(4)、左束支性早搏(5)、左前分支性早搏(6)、左后分支性阻搏(7)、左室肌性早搏(8)、心室前壁早搏(9)、心室后壁早搏(见表—1)表—1 室性早搏定位诊断: ———————————————————————————————————————I、aVL II、III、aVF V1 V5 心电图表现———————————————————————————————————————右室上部上下上类似 RBBB下部下下上类似 LBBB右束支上上下上呈 L BBB左束支主干上上上上呈 RBBB左前分支上下上上RBBB+LPH左左后分支下上上上RBBB+LAH前壁下下室后壁上上侧壁上下室间隔与窦性QRS—T波形大同小异———————————————————————————————————————注:上:指QRS主波向上下:指QRS主波向下现将发自心室不同部位早搏的心电图特征、产生原机制、诊断与鉴别诊断介绍如下:一、室间隔早搏早搏起自室间隔上、中、下部,位置越高QRS形态越接近室上性QRS波群。

(一)心电图特征1、窦性心律窦性节律、房性节律或交界性节律下传QRS—T波形、振幅及时间均正常,而伴发的早搏形状与室上性QRS—T波形大同小异,QRS时间小于110ms。

2、基本心律有室内传导异常(如束支阻滞、预激综合征、室性心律等),并发的室性早搏波形反呈“正常化”。

室性早搏治疗方法室性早搏是一种常见的心律失常,它会给患者带来不适甚至危险。

因此,了解室性早搏的治疗方法是非常重要的。

在治疗室性早搏时,首先需要明确病因,然后选择合适的治疗方法进行干预。

下面我们将详细介绍室性早搏的治疗方法。

1. 药物治疗。

药物治疗是治疗室性早搏的常见方法。

常用的药物包括β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂和抗心律失常药物等。

这些药物可以通过调节心脏的电生理活动和心肌收缩力来减少室性早搏的发作次数和减轻症状。

2. 射频消融术。

对于反复发作的室性早搏,射频消融术是一种有效的治疗方法。

该方法通过导管在心脏内进行消融,破坏异常的传导途径或激动灶,从而减少室性早搏的发作。

3. 心脏起搏器植入术。

对于合并严重心脏传导阻滞或心脏停跳的室性早搏患者,可以考虑进行心脏起搏器植入术。

心脏起搏器可以通过调节心脏的搏动频率和节律来减少室性早搏的发作。

4. 心脏射频消融联合心脏起搏器植入术。

对于一些难治性室性早搏患者,可以考虑联合心脏射频消融和心脏起搏器植入术。

这种综合治疗方法可以有效地减少室性早搏的发作,并提高患者的生活质量。

5. 心理疗法。

心理疗法在治疗室性早搏中也起着重要作用。

通过心理疗法,患者可以减轻焦虑和紧张情绪,从而减少室性早搏的发作。

总结。

在治疗室性早搏时,应根据患者的具体情况选择合适的治疗方法。

药物治疗是常规的治疗方法,对于难治性室性早搏患者,射频消融术和心脏起搏器植入术是有效的选择。

此外,心理疗法也是重要的辅助治疗手段。

综合运用各种治疗方法,可以有效地控制室性早搏的发作,提高患者的生活质量。

希望本文对您了解室性早搏的治疗方法有所帮助。

室性早搏的实验原理

室性早搏的实验原理可以简单描述如下:

室性早搏是指心脏的室部(心室)在心脏正常节律之外产生一个额外的搏动。

而进行室性早搏的实验主要是通过心电图(ECG)来观察和记录心脏电活动的变化。

实验过程中,研究者会将导电粘贴电极或传感器附着到被试者的身体上,以便测量心脏的电活动。

一般会采集胸前导联(V1至V6)和四肢导联(Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ)的心电数据。

当被试者的心脏出现室性早搏时,心电图上会出现异常的搏动特征。

在室性早搏发生时,心脏的一个室壁起搏点提前产生冲动,导致心室提前收缩,形成额外的搏动,即室性早搏。

心电图上可以观察到室性早搏时的电活动变化,如QRS波形异常、T波形态改变等。

通过对实验数据的收集和分析,研究者可以进一步了解室性早搏的起源、传导路径、心电图特征等,从而推测其可能的生理或病理机制。

实验数据还可以与其他研究对象的数据进行对比,从而研究或评估室性早搏的影响和临床意义。

总之,室性早搏的实验原理是通过采集和分析心电图数据,观察和记录室性早搏在心脏电活动中的特征和变化,从而探索和研究室性早搏的机制和影响。

室性早搏的定义

室性早搏是指心脏室壁部分的心肌细胞在正常的心脏节律下提前激动发放电冲动,引起心室收缩的一种心律失常。

它通常是由心脏的非典型起搏点引起的,这些起搏点在心脏脉络系统中分布广泛。

室性早搏可以在心脏正常的节律下发生,也可以在房性早搏或其他心律失常的基础上发生。

室性早搏通常表现为心脏跳动的突然加速和不规则性。

虽然室性早搏本身通常是无害的,但在某些情况下可能会引发心脏性猝死等严重并发症,特别是当室性早搏的频率非常高或伴随有其他心脏问题时,需要及时治疗。

室性早搏的护理措施引言室性早搏是指心脏在不应出现期的室性心搏,是常见的心脏节律失常之一。

室性早搏在许多人身上是无症状的,但在某些情况下,它可能导致心悸、心动过速、心慌等不适症状。

对于那些有室性早搏的患者,合理的护理措施是非常重要的。

本文将介绍室性早搏的护理措施,以帮助患者更好地管理和控制心律失常。

护理措施1. 避免刺激因素室性早搏的发作一般与刺激因素有关,如情绪激动、过度疲劳、咖啡因和酒精的摄入等。

因此,患者应尽量避免这些刺激因素的影响。

对于容易受到情绪波动影响的患者,建议学习并采取一些适当的情绪调节技巧,如放松训练和呼吸法等。

2. 调整生活方式良好的生活方式对于控制心律失常非常重要。

患者应保持规律的作息时间,养成良好的饮食习惯,尽量避免高糖、高盐和高脂肪的食物。

此外,适当的有氧运动,如散步、慢跑、游泳等,对于心脏健康也非常有益。

3. 注意药物治疗室性早搏的治疗主要包括药物和非药物治疗。

如果患者需要药物治疗,应遵医嘱服用。

常用的抗心律失常药物包括β受体阻滞剂、钙通道阻滞剂和抗心律失常药物等。

然而,患者在服药期间应定期返回医院进行复查,以便及时调整药物剂量或替换其他药物。

4. 管理焦虑和恐惧室性早搏的发作可能会导致患者产生焦虑和恐惧心理。

在这种情况下,患者可以通过参加心理咨询或心理治疗来缓解压力。

此外,一些放松的活动,如听音乐、看电影、读书等,也有助于缓解焦虑和恐惧。

5. 规律的心律监测定期的心律监测对于室性早搏的患者非常重要。

患者可以使用便携式心电监测器或智能手表等设备来记录心率和心律的变化。

定期监测能够帮助医生了解患者的病情发展,制定更有效的治疗方案。

6. 密切观察症状患者应密切观察和记录自己的症状。

如果室性早搏的频率增加或出现其他不适症状,如呼吸困难、胸闷等,应及时就医并告知医生。

医生可以根据症状的变化来调整治疗方案,以达到更好的治疗效果。

结论室性早搏是一种常见的心律失常,对于患者的生活和健康有一定的影响。

频发室性早搏最好的治疗方法

室性早搏是一种心脏节律异常,常常会给患者带来焦虑和不适。

目前,针对频发室性早搏的治疗方法主要包括以下几种:

1. 观察不干预:对于偶尔发作的室性早搏,如果患者没有明显不适症状,医生可能会建议观察不干预,因为这种情况下室性早搏往往是无害的。

2. 生活方式调整:通过改善生活方式可以减少室性早搏的发作频率。

建议患者戒除烟酒、限制咖啡因的摄入、规律作息以及避免过度劳累等,这些改变可以有助于减轻心脏的负担,减少早搏的发生。

3. 药物治疗:对于频繁发作的室性早搏,医生可能会选择适当的药物来控制心律。

常用的药物包括β受体阻滞剂、利多卡因、胺碘酮等,这些药物可以调节心脏的节律,减少室性早搏的发作。

4. 消融术:对于药物治疗无效或无法耐受的患者,医生可能会建议进行消融术。

这是一种介入性治疗方法,通过导管将高频电流传输至心脏特定部位,破坏异常传导的心肌组织,从而达到控制室性早搏的目的。

总的来说,针对频发室性早搏的治疗方法可以根据患者的具体情况进行选择。

一般而言,如果患者无明显不适症状,且早搏发作不频繁,可以先通过生活方式调整来改善;如果症状严重

影响生活质量,或者伴有其他心脏疾病风险,可以考虑药物治疗或消融术。

最终的治疗方案需由医生根据具体情况来决策。