必修二第一课 发达的古代农业知识梳理 讲义 笔记

- 格式:docx

- 大小:24.68 KB

- 文档页数:1

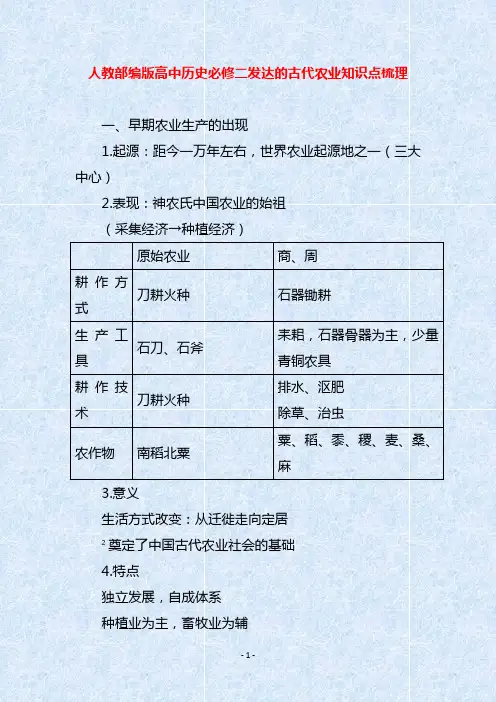

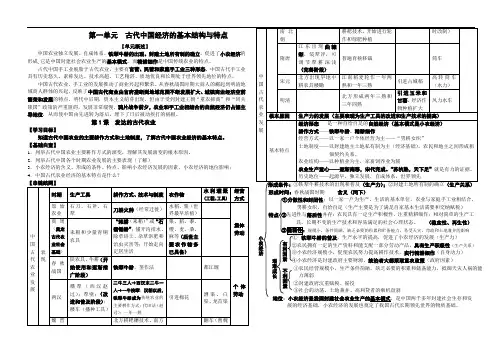

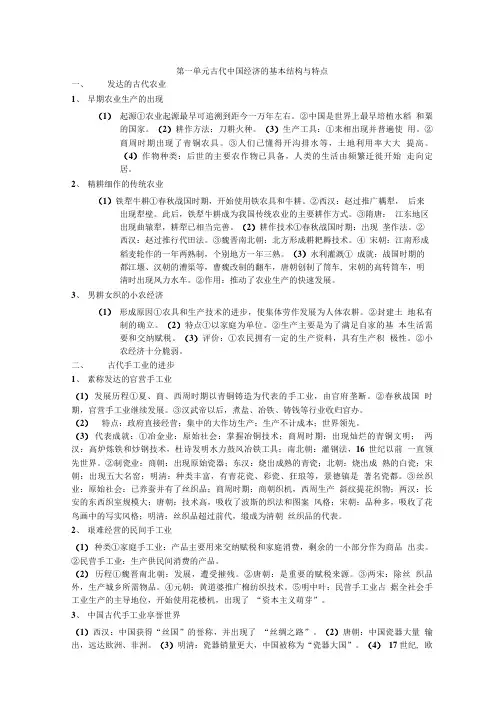

人教部编版高中历史必修二发达的古代农业知识点梳理一、早期农业生产的出现1.起源:距今一万年左右,世界农业起源地之一(三大中心)2.表现:神农氏中国农业的始祖(采集经济→种植经济)原始农业商、周耕作方式刀耕火种石器锄耕生产工具石刀、石斧耒耜,石器骨器为主,少量青铜农具耕作技术刀耕火种排水、沤肥除草、治虫农作物南稻北粟粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻3.意义生活方式改变:从迁徙走向定居²奠定了中国古代农业社会的基础4.特点独立发展,自成体系种植业为主,畜牧业为辅二、精耕细作的传统农业生产工具耕作技术耕作制度水利灌溉春秋战国铁犁牛耕,农用动力革命,汉代逐渐普及垄作法都江堰郑国渠两汉耦犁耧车犁壁代田法一年一熟曹渠白渠龙首渠魏晋南北朝耕耙耱技术、耕耙技术翻车隋唐曲辕犁犁评筒车宋朝一年两熟、一年三熟高转筒车明清风力水车1.影响古代农业发展的因素制度政策(土地私有、重农政策)生产工具、耕作方式、耕作技术、水利灌溉、生产经验等根本动力:生产力的发展(工具的进步)2.我国农业出现的变化从集体劳作,到个体农耕从刀耕火种,到石器锄耕,再到铁犁牛耕从土地国有制到封建土地私有制三、男耕女织的小农经济1.地位:中国传统农业社会生产的基本模式2.形成时间:春秋战国时期3.原因:①铁犁牛耕的出现和普及②封建土地所有制的确立4.性质:自给自足的自然经济5.特点:分散性、封闭性、脆弱性、落后性一家一户,精耕细作男耕女织,农业和家庭手工业相结合自给自足,生产目的为生活和缴税负担沉重,抵御天灾人祸的能力有限不利于技术革新6.评价:积极方面:基本生产模式,在封建经济中占主导地位²调动农民积极性,推动精耕细作技术发展封建王朝主要财源,中国一切文明的基础在封建社会形成和发展时期,基本适应生产力发展的水平,有利于社会经济的发展消极方面:始终在中国封建经济中占主导地位中国发展缓慢和长期延续的主要原因农民承受封建剥削,阶级矛盾年尖锐在封建社会后期成为阻碍生产力发展和社会进步四、古代中国农业的基本特点农业起源:独立发展,自成体系内部分工:以种植业为主,家畜蓄养业为辅耕作方式:以铁犁牛耕为主耕作技术:精耕细作基本模式:男耕女织、自给自足的自然经济土地制度:封建土地私有制主干线索:1、生产方式:经历了原始社会的刀耕火种、石器锄耕(也叫耜耕)、青铜农具到封建社会的铁犁牛耕的演变;2、精耕细作的技术由春秋时期形成并逐渐走向成熟;3、小农经济艰难成长,始终在中国的封建社会中占据主导地位;“农本”和传统的“以农立国”思想是传统农业思想。

①铁犁牛耕技术的出现和普及(生产力);②封建土地所有制的确立(生产关系) 春秋战国时期 含义(同下):以一家一户为生产、生活的基本单位,农业与家庭手工业相结合,男耕女织,自给自足(生产主要是为了满足自家基本生活需要和交纳赋税)先进性与落后性并存:农民具有一定生产积极性,注重精耕细作;相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的社会心理状态。

(稳定性、再生性)规模小,条件简陋,缺乏必要的积累和贮备能力,易受天灾、苛政和土地兼并的影响铁犁牛耕的普及,生产水平的提高,促进了小农经济的发展(生产力) ②农民拥有一定的生产资料和能支配一部分劳动产品,具有生产积极性(生产关系) ③小农经济规模小,促使农民努力提高耕作技术,实行精耕细作(自身动力)④小农经济是封建政府主要财源,统治者大都采取重农政策(政府因素) 小农经济是我国封建社会农业生产的基本模式,是中国两千多年封建社会生存和发展的经济基础,小农经济的发展也奠定了我国古代长期领先世界的物质基础。

不利因素①农民经营规模小,生产条件简陋,缺乏必要的积累和储备能力,抵御天灾人祸的能力薄弱 ②封建政府沉重赋税、徭役 ③社会的动荡、土地兼并、高利贷者的乘机盘剥影响:①小农经济下的农民拥有一定的生产资料和能支配一部分劳动产品,具有生产的积极性(是历史的一大进步),也是推动古代农业精耕细作的主要动力;②在较长时间内推动了社会的发展和经济的进步。

①自然经济无法扩大再生产,它的牢固存在,不利于商品经济的发展,严重地阻碍了新的生产力和生产关系的发展。

②在整个中国古代社会,自然经济始终在中国封建经济中占主导地位,是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因,也是中国近代落后挨打的根源之一。

③随着人口增加和土地兼并的加剧,人地矛盾日益突出。

小农经济下,只有通过对自然的过度索取来解决,恶化了【综合探究】1.耕作方式与农业经营方式演进的互动关系2.古代经济重心南移[史料印证](1)魏晋南北朝时期:趋向平衡。

第一单元古代中国经济的基本结构与特点一、发达的古代农业1、早期农业生产的出现(1)起源①农业起源最早可追溯到距今一万年左右。

②中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

(2)耕作方法:刀耕火种。

(3)生产工具:①耒相出现并普遍使用。

②商周时期出现了青铜农具。

③人们已懂得开沟排水等,土地利用率大大提高。

(4)作物种类:后世的主要农作物已具备,人类的生活由频繁迁徙开始走向定居。

2、精耕细作的传统农业(1)铁犁牛耕①春秋战国时期,开始使用铁农具和牛耕。

②西汉:赵过推广耦犁,后来出现犁壁。

此后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式。

③隋唐:江东地区出现曲辕犁,耕犁已相当完善。

(2)耕作技术①春秋战国时期:出现垄作法。

②西汉:赵过推行代田法。

③魏晋南北朝:北方形成耕耙耨技术。

④ 宋朝:江南形成稻麦轮作的一年两熟制,个别地方一年三熟。

(3)水利灌溉① 成就:战国时期的都江堰、汉朝的漕渠等,曹魏改制的翻车,唐朝创制了筒车, 宋朝的高转筒车,明清时出现风力水车。

②作用:推动了农业生产的快速发展。

3、男耕女织的小农经济(1)形成原因①农具和生产技术的进步,使集体劳作发展为人体农耕。

②封建土地私有制的确立。

(2)特点①以家庭为单位。

②生产主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税。

(3)评价:①农民拥有一定的生产资料,具有生产积极性。

②小农经济十分脆弱。

二、古代手工业的进步1、素称发达的官营手工业(1)发展历程①夏、商、西周时期以青铜铸造为代表的手工业,由官府垄断。

②春秋战国时期,官营手工业继续发展。

③汉武帝以后,煮盐、冶铁、铸钱等行业收归官办。

(2)特点:政府直接经营;集中的大作坊生产;生产不计成本;世界领先。

(3)代表成就:①冶金业:原始社会:掌握冶铜技术;商周时期:出现灿烂的青铜文明;两汉:高炉炼铁和炒钢技术,杜诗发明水力鼓风冶铁工具;南北朝:灌钢法,16世纪以前一直领先世界。

②制瓷业:商朝:出现原始瓷器;东汉:烧出成熟的青瓷;北朝:烧出成熟的白瓷;宋朝:出现五大名窑;明清:种类丰富,有青花瓷、彩瓷、狂琅等,景德镇是著名瓷都。

高中必修二发达的古代农业知识点总结《发达的古代农业》是高中历史必修二的内容,这一课讲述了古代中国农业经济的基本特点和土地制度。

以下是店铺为你整理的发达的古代农业知识点总结,欢迎大家阅读。

发达的古代农业知识点梳理发达的古代农业难点知识点1、董永和七仙女所向往的生活是什么样的?这段戏词反映了我国古代农业经济的什么特点?解题关键:理解“你耕田来我织布”的含义。

思路引领:先归纳出戏词中反映出来的现象,然后根据现象归纳出古代农业经济的特点。

答案提示:向往男耕女织的生活,反映出我国古代农业生产自给自足的特点。

2、请你谈谈开发这些“边际土地”的利弊得失,它对当时和当今的社会经济生活产生了怎样的影响?我们今天应该吸取什么样的经验教训?解题关键:辩证分析开发边际土地的利弊得失。

思路引领:分析垦荒的原因,然后由垦荒的原因和影响得出我们应该汲取的教训。

答案提示:开发边际土地是由于人口增加太快,在农业科技发展水平低的情况下,为了养活这么多人口,只能采取垦荒的方式。

垦荒导致了水土流失、环境恶化。

我们今天一是要控制人口的增长,二是要提高农业发展的科技水平。

发达的古代农业知识链接考古遗址中反映的早期农业情况我国农业出现的时期,大约是考古学上的新石器时代早期。

其中黄河流域的裴李岗文化、磁山文化和长江下游的河姆渡文化等,都属于这个时期。

这些地方的农业都有明显的进步性。

位于河南新郑县西北7.5千米的裴李岗遗址,出土的生产工具有石斧、石铲、石镰、石刀、石磨盘和石磨棒等。

石斧和石铲可用于砍伐和挖掘,石镰可用于收割农作物,石磨盘和石磨棒是进行谷物加工的工具。

这些工具集中反映了当时的农业生产状况。

裴李岗遗址的年代,经碳十四测定,其数据为公元前5495~公元前5195年。

位于今河北省武安县南20千米的磁山遗址,发现的石器很多,共有三百多件,与农业有关的工具有石斧、石铲、石磨盘和石磨棒等。

这个遗址的文化堆积中,值得注意的是,在第一文化层中发现了157个长方形灰坑,其中有62个发现有粮食堆积。

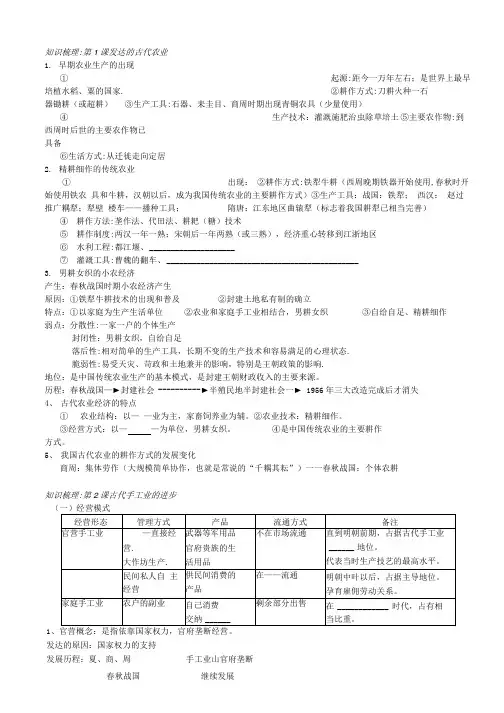

知识梳理:第1课发达的古代农业1.早期农业生产的出现①起源:距今一万年左右;是世界上最早培植水稻、粟的国家. ②耕作方式:刀耕火种一石器锄耕(或超耕)③生产工具:石器、耒圭目、商周时期出现青铜农具(少量使用)④生产技术:灌溉施肥治虫除草培土⑤主要农作物:到西周时后世的主要农作物已具备⑥生活方式:从迁徙走向定居2.精耕细作的传统农业①出现:②耕作方式:铁犁牛耕(西周晚期铁器开始使用,春秋时开始使用铁农具和牛耕,汉朝以后,成为我国传统农业的主要耕作方式)③生产工具:战国:铁犁;西汉:赵过推广耦犁;犁壁楼车——播种工具;隋唐:江东地区曲辕犁(标志着我国耕犁已相当完善)④耕作方法:垄作法、代田法、耕耙(糖)技术⑤耕作制度:两汉一年一熟;宋朝后一年两熟(或三熟),经济重心转移到江浙地区⑥水利工程:都江堰、____________________⑦灌溉工具:曹魏的翻车、_____________________________________________3.男耕女织的小农经济产生:春秋战国时期小农经济产生原因:①铁犁牛耕技术的出现和普及②封建土地私有制的确立特点:①以家庭为生产生活单位②农业和家庭手工业相结合,男耕女织③自给自足、精耕细作弱点:分散性:一家一户的个体生产封闭性:男耕女织,自给自足落后性:相对简单的生产工具,长期不变的生产技术和容易满足的心理状态.脆弱性:易受天灾、苛政和土地兼并的影响,特别是王朝政策的影响.地位:是中国传统农业生产的基本模式,是封建王朝财政收入的主要来源。

历程:春秋战国—►封建社会 ---------- ►半殖民地半封建社会一► 1956年三大改造完成后才消失4、古代农业经济的特点①农业结构:以——业为主,家畜饲养业为辅。

②农业技术:精耕细作。

③经营方式:以——为单位,男耕女织。

④是中国传统农业的主要耕作方式。

5、我国古代农业的耕作方式的发展变化商周:集体劳作(大规模简单协作,也就是常说的“千耦其耘”)一一春秋战国:个体农耕知识梳理:第2课古代手工业的进步1发达的原因:国家权力的支持发展历程:夏、商、周手工业山官府垄断春秋战国继续发展汉武帝以后:、等收归官办(二)特点1.历史悠久,兴起较早,是的重要组成部分(自然经济是基本形式)。

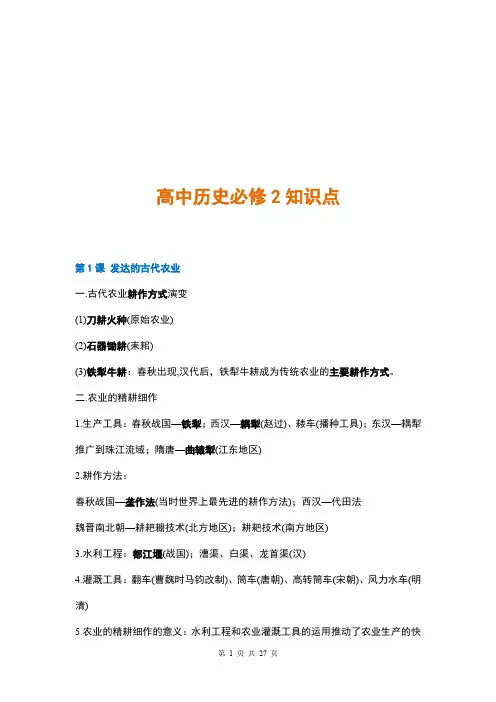

高中历史必修2知识点第1课发达的古代农业一.古代农业耕作方式演变(1)刀耕火种(原始农业)(2)石器锄耕(耒耜)(3)铁犁牛耕:春秋出现,汉代后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

二.农业的精耕细作1.生产工具:春秋战国—铁犁;西汉—耦犁(赵过)、耧车(播种工具);东汉—耦犁推广到珠江流域;隋唐—曲辕犁(江东地区)2.耕作方法:春秋战国—垄作法(当时世界上最先进的耕作方法);西汉—代田法魏晋南北朝—耕耙耱技术(北方地区);耕耙技术(南方地区)3.水利工程:都江堰(战国);漕渠、白渠、龙首渠(汉)4.灌溉工具:翻车(曹魏时马钧改制)、筒车(唐朝)、高转筒车(宋朝)、风力水车(明清)5.农业的精耕细作的意义:水利工程和农业灌溉工具的运用推动了农业生产的快速发展。

三.男耕女织的小农经济时间:春秋战国原因:①春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的普及,提高了生产力。

(根本原因);②封建土地私有制的确立特点:①以家庭为生产单位;②男耕女织;③是一种自给自足的自然经济;④精耕细作地位:小农经济在中国封建经济中占据主导地位,是中国传统农业社会生产的基本模式。

评价:积极:①提高农民生产的积极性;②为我国农业的精耕细作做出了贡献。

消极:①小农经济比较脆弱,容易破产;②是我国封建社会繁荣的原因,也是中国封建社会发展缓慢和长期延续的重要原因。

第2课古代手工业的进步一.手工业的发展形态官营手工业、民营手工业、家庭手工业发展历程:①夏商西周的手工业以青铜铸造为代表由官府垄断②春秋战国时期,官营手工业继续发展③西汉汉武帝以后,煮盐、冶铁、铸钱等最有利可图的行业为代表由官府垄断经营特点:①由官府直接经营,进行集中的大作坊生产②凭借国家权力,征调优秀的工匠,使用上等的原料,生产不计成本,产品大多精美官营手工业的地位:历史悠久,在冶金,制瓷,丝织诸多行业中一直保持世界领先。

二.手工业的发展1.冶金青铜:商周—鼎盛(青铜时代)代表:司母戊鼎、四羊方尊等冶铁:西周晚期出现铁器,东汉杜诗发明水排(水利鼓风冶铁工具)炼钢:南北朝—灌钢法(水排和灌钢法使中国的冶炼技术在16世纪前一直领先于世界)2.瓷器商朝—原始瓷器;东汉—青瓷;北朝—白瓷;唐朝—形成南青北白的两大制瓷系统;宋朝—五大名窑明朝—青花瓷、彩瓷;江西景德镇成为瓷都(明代有些瓷器带有阿拉伯文和梵文装饰)清朝—珐琅彩3.丝织业商朝—出现丝织品;西周—斜花提纹织物;唐代—吸收了波斯的织法和图案风格宋朝—写实风格,图案生动;明清—丝织业鼎盛时期(苏州和杭州成为全国丝织业中心)三.资本主义萌芽的产生和发展时间:明朝中后期地区:江南原因:社会生产力和商品经济的发展含义:江南一些手工业部门开始出现了资本主义性质的生产关系(雇佣与被雇佣)标志:苏州丝织业出现“机户出资,机工出力”的手工业工场。

历史必修2笔记第一单元第1课发达的古代农业一、早期农业的出现1、早期农业起源(1)出现时间:公元前7、8千年(距今一万年前)(2)标志:粟稻的种植(3)早期农业简介①耕作方式:刀耕火种②工具:骨制的耒耜(原始农业)→木制耒耜(商周出现青铜农具)③作物:粟稻黍稷麦桑麻等(西周)2、早期农业影响:中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业1、生产工具改进铁犁牛耕(春秋战国)→耦犁(西汉)→铁犁牛耕成为主要耕作方式(汉朝以后)→曲辕犁(隋唐)【耕犁基本完善并沿用】2、耕作技术进步垄作法(春秋战国)→代田法(西汉)→耕耙耱技术(魏晋南北朝)3、水利工程的完善都江堰(战国)→漕渠、白渠、龙首渠(汉朝)4、灌溉工具的改良翻车(曹魏)→桶车(唐,基本无需人力操作)→高转筒车(宋,水力)→风力水车(明清)三、男耕女织的小农经济1、出现时间:春秋战国时期2、小农经济的特征(1)生产规模小:一家一户为单位(2)农业手工业相结合:男耕女织(农业为主)(3)自给自足的自然经济3、小农经济的影响:①农民拥有一定土地,具有生产积极性,为我国农业精耕细作做出了重要贡献②在封建地主阶级的沉重剥削下,农民需要承担沉重的徭役,小农经济十分脆弱,遇到自然灾害,农民家庭会限于贫困,失去土地或破产流亡。

第2课古代手工业的进步一、素称发达的官营手工业1、官营手工业的概念由官府垄断、经营的手工业2、官营手工业的几个部门(1)冶铸金属①金属:青铜(商周)→铁器(西周晚期)②技术:高炉炼铁、炒钢技术(两汉)→水力鼓风冶铁工具(东汉)→灌钢法(南北朝)(2)制瓷业原始瓷器(商朝)→青瓷(东汉)→白瓷(北朝)→南青北白制瓷系统形成(唐)→青花瓷、彩瓷、珐琅彩(明清时期)(3)丝织业汉代工具改进,技术进步突出,丝织业发达(素纱禅衣、丝绸之路)3、分配(满足征服、国家的需要):日常用品分给贵族,武器分给军队士兵(工商食官)4、素称发达的原因:凭借国家权力征调优秀工匠,使用上等原料,生产不计成本,产品精美,代表中国手工业最高水平二、艰难经营的民间手工业:满足百姓的需要,不缺乏市场1、民间手工业的分类(1)家庭手工业①性质:农户的副业②产品分配:消费、纳税、出售(2)民营手工业①性质:私人经营的工厂作坊②产品分配:出售供官民消费2、发展历程(1)出现时间:春秋战国时期(2)过程:①春秋战国时期出现②魏晋南北朝受摧残③唐代恢复发展④宋代艰难发展⑤元朝黄道婆推广先进的棉纺织技术,棉纺织品产量增多,改变了丝麻棉纺织品的比例!⑥明中叶以后,民营手工业超过官营手工业,占据手工业生产的主导地位。

第一单元古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业一、早期农业生产的出现1、原始农业(中国是世界农业的起源地之一。

)(1)起源:距今一万年左右(2)相当发达:距今七八千年时(3)培植作物:中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

(4)耕作方式:刀耕火种(砍-烧-种-徙)。

主要生产工具:石刀、石犁、石斧2、商周时期(1)工具:出现青铜农具但很少使用;随着松土工具的出现,中国农业进入“石器锄耕”阶段。

(2)技术:开沟排水、除草培土、用杂草沤制肥料和治虫灭害。

(3)作物(西周):粟su、稻、黍shu、稷ji、麦、桑、麻(4)影响:①从频繁迁徙开始走向定居(生活方式)。

②中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业1、耕作方式:铁犁牛耕(1)春秋战国:开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广(2)西汉:赵过推广耦犁,后来又出现犁壁翻土作垄。

还出现了播种工具耧车。

(3)东汉:使用耦犁的牛耕方法推广到珠江流域。

汉朝以后,铁犁牛耕成为传统农业的主要耕作方式。

(4)隋唐:江东出现曲辕犁,安装犁评来调节犁耕的深浅,至此我国犁耕已相当完善,一直为后世沿用。

2、耕作技术:(1)春秋战国:已使用当时世界上先进的耕作方法——垄作法(2)西汉:赵过推广代田法(3形成,南方的水田采用耕耙技术。

3、耕作制度(1)两汉:以一年一熟为主(2)宋朝后:江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

极大地提高了土地的利用效率。

4、水利灌溉技术:(1)水利工程:战国李冰父子主持修建都江堰;汉朝漕渠、白渠和龙首渠等(2)灌溉工具:曹魏改制翻车;唐朝创制筒车;宋朝出现高转筒车;明清出现风力水车。

三、男耕女织的小农经济1、条件:(1)春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。

(2)封建土地私有制的确立2、特点:(1)组织形式:以一家一户为单位,农业和家庭手工业相结合(男耕女织)(2)生产目的:主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税(自给自足)(3)生产技术:精耕细作3、评价:积极:①农民拥有一定的生产资料甚至产品→提高生产积极性②土地有限,经营规模小→提高耕作技术消极:A天灾人祸→脆弱性B一家一户→分散性C工具简陋→落后性D自给自足→封闭性四、总结:中国古代农业生产的耕作方式经历了哪些主要变化?刀耕火种——“耜耕”或“石器锄耕”——铁犁牛耕。

第1课发达的古代农业一、早期农业生产的出现1、起源中国是世界农业起源地之一,农业起源最早可追溯到距今一万年左右.距今七八千年时,中国原始农业已相当发达.2、表现河姆渡氏族公社遗址发现稻谷神农氏被尊奉为中国农业的始祖3、地位中国是世界上最早培植水稻和粟的国家.4、概况1原始农业主要生产工具:石刀石斧石犁耒耜主要耕作方法:刀耕火种作物种类:水稻和粟生活方式:为了寻找肥沃的土地,人们不得不经常迁徙.2商周农业主要生产工具:出现了青铜农具,但在农业生产中很少使用.木制的耒耜和石锄、石犁,仍是人们进行农业生产的重要工具.耕作技术:开沟排水,除草培土,沤制肥料,治虫灭害作物种类:农作物种类更加丰富,有粟、稻、黍、稷、麦、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备.生活方式:人们的生活从频繁迁徙开始走向定居.5、农业发展特点独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础.二、精耕细作的传统农业1、铁犁牛耕的发展1春秋战国时期:人们开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广.2汉朝:西汉赵过推广的耦犁,要用两头牛牵引,三个人驾驭.后来又出现犁壁,使铁犁可以朝着同一个方向翻土.使用耦犁的牛耕方法,到东汉时已推广到珠江流域.汉朝以后,铁犁牛耕成为我国传统农业的主要耕作方式.3隋唐:江东地区出现曲辕犁.这种犁安装了犁评,可以调节犁耕的深浅,既简便.又轻巧,能适应各种土壤和不同田块的耕作要求.2、耕作技术的不断进步1耕作方法:①垄作法春秋战国②代田法西汉2耕作技术:①西汉发明播种用的耧车②魏晋南北朝采用耕耙耱技术北方旱地和耕耙技术南方水田3耕作制度:①两汉的耕作制度是以一年一熟为主.②宋朝以后,江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制.3水利灌溉的发展:①水利工程:都江堰战国时期;漕渠、白渠、龙首渠汉朝②灌溉工具:翻车曹魏时期、筒车唐朝、水力高转筒车宋朝、风力水车明清三、男耕女织的小农经济1、商周时期的土地国有制和集体劳动:分封制与井田制2、小农经济的形成条件1生产力:春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力2生产关系:随着封建土地私有制的确立,如鲁国的初税亩、商鞅变法等2、小农经济的主要特点1生产方式:以一家一户为单位,男耕女织以家庭为生产、生活的基本单位;农业与家庭手工业相结合2生产目的:主要满足自家的基本生活需要和交纳赋税自给自足的自然经济3、小农经济下的农民1拥有一定的土地、农具或耕畜等生产资料,具有生产积极性.2农民在自己有限的土地上,努力提高耕作技术,为我国农业的精耕细作作出了重要贡献.3小农经济十分脆弱,承担沉重的徭役,每遇灾荒瘟疫,多数农民家庭就会陷于贫困,失去土地或破产流亡.第2课古代手工业的进步一、素称发达的官营手工业1、历程1夏、商、西周时期以青铜铸造为代表的手工业,由官府垄断.2春秋战国时期,官营手工业继续发展.3西汉武帝以后,煮盐、冶铁、铸钱等最有利可图的行业,都收归官办.2、特点官营手工业由政府直接经营,进行集中的大作坊生产.它凭借国家权力,征调优秀工匠,使用上等原料,生产不计成本,产品大多精美.3、地位中国的官营手工业素称发达,在冶金、制瓷、丝织等诸多行业中,一直在世界上保持领先地位.4、表现1冶金业①冶铜技术:原始社会晚期,中国人已掌握了冶铜技术;商周时代,青铜铸造进入繁荣时期.②冶炼钢铁技术:西周晚期,中国已有铁器;战国时期,铁农具推广;这一领域众多的发明创造,如两汉的高炉炼铁和炒钢技术,东汉杜诗发明的水力鼓风冶铁工具,南北朝的灌钢法等,使中国钢铁冶炼技术和产量,在16世纪以前一直领先世界.2制瓷业①商朝时已烧制出原始瓷器②东汉烧出成熟的青瓷③北朝烧出成熟的白瓷④唐朝,已形成南青北白两大制瓷系统⑤宋朝中国制瓷技术大放异彩,瓷窑遍布全国各地,并出现了五大名窑⑥明清时期瓷器种类丰富,青花瓷、彩瓷、珐琅彩争奇斗艳江西景德镇是着名的瓷都3丝织业①距今四五千年,我国已养蚕并有了丝织品.②商朝时已有了织机,能织出多种丝织品.③西周时能生产斜纹提花织物.④西汉政府设在长安的东西织室有数千工人.⑤唐朝丝织技术高,以轻盈精湛着称,还吸收了波斯的织法和图案风格.⑥宋朝丝织品品种繁多,织锦吸收了花鸟画中的写实风格,图案生动活泼.⑦明清中央或地方官府设在苏杭等地的织造局生产的丝织品超过前代,特别是细密精致的缎,成为清朝丝织品的代表.二、艰难经营的民间手工业1、生产特点1家庭手工业作为农户的副业,家庭手工业产品主要用来交纳赋税和家庭消费,剩余的一小部分作为商品出卖.2民营手工业由民间私人经营,主要生产供民间消费的产品.2、发展历程1早期状况民间手工业经历春秋战国和秦汉的发展后,魏晋南北朝时曾遭受摧残.2隋唐到隋唐才得以恢复和发展.唐朝朝廷赋税户调的布、绢、锦等,多数出自农夫织妇之手.3宋元两宋以后,民间手工业在曲折中继续艰难发展.除纺织品外,城乡所需的日常用具及用品,主要出自民营手工业.元朝时,民间棉纺能手黄道婆推广先进的棉纺织技术,棉纺织品产量增多,改变了丝、麻、棉的纺织品比例.4明清时期明中叶以后,纺织、制瓷、矿冶等行业中,民营手工业甚至超过官营手工业,占据全社会手工业生产的主导地位.明朝中后期,随着社会生产力和商品经济的发展,江南一些手工业部门开始出现了资本主义性质的生产关系,学术界称之为“资本主义萌芽”.清朝时,资本主义萌芽继续发展.三、中国古代手工业享誉世界1、地位中国古代的手工业生产长期领先于世界,产品不仅供国内消费,而且很早就远销亚、非、欧许多国家,广受欢迎和赞誉.2、手工业的外传1西汉:中国丝绸远销亚洲、欧洲,为中国获得“丝国”的誉称.运送丝绸产品的商路被后世称为“丝绸之路”.2唐朝:中国瓷器大量输出国外,远达欧洲、非洲.3明清:通过海上丝绸之路,瓷器对外的销量更大.为适应国外客户的需要,明代烧制了带有阿拉伯文和梵文装饰图案的瓷器.清代还根据欧洲商人的订单,专门烧制西餐用具和鱼缸等.西方国家称中国为“瓷器大国”.第3课古代商业的发展一、重农抑商下的古代商业1、古代商业发展历程1兴起于先秦时期①商朝:商朝人以善于经商着称,因此后世将从事商业活动的人称为“商人”.②春秋战国:我国商业繁荣.官府控制商业的局面被打破,商人社会地位提高,各地出现了许多商品市场和拥有雄厚资产的大商人.2秦汉以来商业艰难发展①艰难原因:秦汉以来,统治者多推行重农抑商政策,使商业的发展比较艰难.秦汉至隋唐,商人经商受到时间、地点的限制,商业总体水平还不高.②发展原因:秦始皇统一货币、度量衡,修建驰道;汉代“开关梁,驰山泽之禁”;两汉开通了陆上和海上丝绸之路③发展表现:西汉富商大贾周流天下,对外贸易发展,出现许多商业中心3隋唐商业的发展①原因:隋唐时期农业、手工业的发展,大运河的开通,有利于商品流通.国家统一、政局稳定、开明的民族政策、开放的对外政策.②表现:邸店不断兴办,都市商业不断发展;农村集市贸易也发展起来;为商业服务的柜坊和飞钱相继问世.4宋元商业繁荣①原因:社会经济发展,农业手工业的发展;政府逐渐放松对商品交易的限制,商业环境相对宽松;纸币的出现便利了商业活动;水陆交通的便利②表现:城市繁荣,彻底打破市坊界限,商业活动不受时间限制;商品种类迅速增加;出现了世界上最早的纸币“交子;边境贸易榷场和海外贸易发达;商税收入成为政府的重要财源;元代大都成为国际性的商业大都会,国内外各种商品汇聚于此.5明清时期商业发展概况:政府对商人征收沉重的商税;并施行种种压制政策.继承专卖专营的传统,限制了民营商业的经营范围.城镇商业依然呈现繁荣景象:棉花、茶叶、甘蔗、染料等农副产品大量进入市场成为商品.区域间长途贩运贸易发展较快,货币的作用越来越大.一些地方还出现了地域性的商人群体,叫做“商帮”.二、市的变迁和城市的发展1、市的变迁1宋朝以前①位置和时间:县治以上的城市,一般都在特定的位置设市,用于货物聚集和商品交易.市四周有围墙,与民居严格分开.②政府监管:官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理,按时开市、闭市,闭市后不许交易.③设市表现:西汉都城长安城东、西有“市”九处.唐长安城设东西二市,各占两坊之地,仅东市就有二百二十行.2宋朝时期①位置和时间:城市中坊和市的界限被打破,市分散在城中.旧时日中为市的经营时间限制也被打破,早市、夜市昼夜相接.②政府监管:交易活动不再受官府的直接监管.③设市表现:全国出现了数十座较大的市镇.其中,汉口镇、佛山镇、景德镇、朱仙镇是最着名的四大商业名镇.2、城市的发展1北方重要大城市古代的长安、洛阳、开封、临安、大都等大城市,既是不同时期的政治中心、军事重镇,也是着名的商业中心.2一批新兴城市兴起繁荣的原因:丝绸之路的开通、大运河的开凿、经济重心的逐渐南移等.表现:南方经济的发展,使扬州、成都等一批南方城市成为当时最繁荣的大都会,以至出现“扬一益二”的说法.三、官府控制下的对外贸易1、历代对外贸易发展的表现1西汉:由于开通了陆地和海上两条丝绸之路,中外贸易逐渐发展起来.2唐朝:广州成为重要的外贸港口,政府在这里设有市舶使,专管对外贸易.3两宋:中国同东南亚、南亚、阿拉伯半岛以至非洲的几十个国家进行贸易,海外贸易税收甚至成为南宋国库重要财源.4元朝:泉州是重要的对外贸易港口,在此停泊的外国海船经常在百艘以上,被誉为当时世界第一大港.2、主要特点1中国古代对外贸易主要由官府控制.2朝贡贸易即通过朝贡与赏赐完成交易,占有重要地位.这种朝贡贸易,往往“厚往薄来”“倍偿其价”,目的不在于获取最大的经济效益,而是要宣扬国威,加强与海外各国的联系,满足统治者对异域珍宝特产的需求.3、明清时期对外贸易逐渐萎缩1原因:统治者实行海禁和“闭关锁国”政策2表现:只开广州一处对外通商,规定由政府特许的广州“十三行”统一经营对外贸易.出口商品仅占市场商品总量的3%左右.第4课古代的经济政策一、土地制度的演变1、原始社会1土地制度:土地公有制2表现形式:土地属于氏族公社所有2、奴隶社会1土地制度:国王所有的贵族土地所有制2表现形式:井田制3主要特点:夏、商、西周时期,一切土地属于国家.国王把土地层层分封,受封者世代享用,但不得转让与买卖;同时要向国王交纳贡赋.庶民和奴隶在贵族封地上耕种,遭受着残酷剥削和奴役.3、封建社会1土地制度:以私有制为主体的多种土地所有制封建土地私有制2形成过程①井田制的瓦解:春秋时期出现大量私田,土地转让关系进一步发展.②税制改革:公元前594年,鲁国首先规定:不论公田、私田,都要按亩收税.其他诸侯国也相继进行税制改革,这实际上承认了土地私有的合法性.③法律确认:秦国商鞅变法,废除井田制,以法律形式确立了封建土地私有制.3土地兼并问题①出现原因:在封建土地私有制下,地主依靠政治经济特权,大量兼并农民的土地,造成了社会的两极分化.②抑制兼并:北魏至唐朝前期,政府实行均田制,制定官民占有土地的最高限额,限制土地买卖.明朝政府丈量全国土地,按照人丁和田亩的多寡收取赋税.③后果:这些措施起到鼓励农民垦荒的作用,但不能真正阻止土地兼并.二、“重农抑商”1、原因1商周,社会上出现了商业与农业争夺劳动力、影响农业生产甚至危及封建政权统治等问题.2封建统治者大多继承重农抑商政策,保护农业生产和小农经济,以确保赋役征派和地租征收,巩固封建统治.2、历代表现1战国时期,为了禁止农民弃农经商,商鞅在秦国实行变法时,首倡“重农抑商”,限制工商业的发展.2西汉时期:汉武帝推行一系列经济政策,包括:货币官铸、盐铁酒专卖、官营贩运、物价管理,以及向工商业者加重征税等.这些政策,在一定程度上抑制了富商大贾的势力.3明清时期:明太祖强调“使农不废耕,女不废织,厚本抑末”.清雍正帝也强调“农为天下本务,而王贾皆其末也”.明清两代继续实行专卖制度,垄断盐、茶等重要商品的经营,而对民营商业,不断加征商税.3、影响破坏工商业的正当经营,以致影响到资本主义萌芽的发展.三、“海禁”与“闭关锁国”1、明朝的海禁1原因:明太祖担心流亡海上的敌对势力勾结倭寇,危及统治.2内容:人民不得擅自出海与外国互市,对外贸易只能在官方主持下进行.2、清朝闭关锁国1原因:为了对付东南沿海的抗清斗争;统治者认为天朝大国物产丰盈,无所不有,无需与外国进行贸易.2内容:厉行海禁,禁止官民私自出海;又将沿海居民内迁数十里,不许人民片板下海,实行“闭关锁国”政策;只允广州一处通商.3后果:不仅妨碍海外市场的开拓,抑制资本的原始积累,阻碍了资本主义萌芽的滋长,而且使中国与世界隔绝,中国逐渐落后于世界潮流.第5课开辟新航路一、东方的诱惑1、原因1经济根源:15世纪前后,西欧国家商品经济发展,出现了资本主义萌芽.2社会根源:人们对黄金、白银的渴望也日趋强烈.3直接原因:奥斯曼土耳其控制了东西方之间的商路,西欧同东方的贸易更加困难.4宗教原因:教会鼓励人们去遥远的东方传播天主教.2、条件1西班牙、葡萄牙王室的支持2航海技术和造船技术的发展;地理知识的积累;指南针的应用二、新航路的开辟1、迪亚士到达好望角1487年,葡萄牙航海家迪亚士开辟了沿着非洲西海岸向南航行到达“好望角”的新航线.2、哥伦布到达美洲1492年,意大利航海家哥伦布在西班牙王室的支持下,横渡茫茫的大西洋,开辟了由欧洲到美洲的新航路.3、达迦马到达印度1497——1498年,葡萄牙航海家达·伽马沿着迪亚士开辟的航路,继续前行,终于到达了印度.4、麦哲伦船队环球航行1519~1522年,西班牙支持的另一位葡萄牙航海家麦哲伦率领的船队绕过了美洲南端的海峡,横渡太平洋,完成了环球航行.三、走向会合的世界1、地理大发现荷兰、英国、法国等欧洲国家也紧随其后,纷纷加入海外探险的行列,开辟了欧洲前往世界各地的航路.2、世界市场新航路的开辟结束了世界各地相对孤立的状态,各地的文明开始会合交融,日益连成一个整体.从此,以西欧为中心的世界市场的雏形开始出现.3、欧洲社会重大变革1商业革命:贸易规模不断扩大,商品种类日益增多,商业经营方式也发生变化,股份公司、证券交易所纷纷出现,商业的地位日益重要.贸易中心也由原来的地中海区域转到大西洋沿岸.2价格革命:由于黄金、白银大量流人欧洲,造成物价上涨,依靠固定地租为生的封建地主地位下降,从事商品生产的资产阶级实力上升.4、制度影响加速了西欧封建制度的解体,促进了资本主义的发展.第6课殖民扩张与世界市场的拓展一、“海上马车夫”1、兴起的条件1地理条件:优越的地理位置.荷兰濒临大西洋,背靠欧洲大陆,既有天然良港可以驾船出海,又有广阔的欧洲腹地作为依托2经济条件:资主主义萌芽最早的地区之一;悠久的经商传统,手工业发达,经济基础较好;新航路开辟后,荷兰是商业革命的受益者.3政治条件:摆脱西班牙殖民统治赢得独立1581年.2、荷兰兴起的表现荷兰之最1欧洲最富庶的地区16C:海上贸易发达,为荷兰人带来了丰厚的利润2第一个标准的资本主义国家17C3“海上马车夫”17C:欧洲商船数量最多的国家,商船数超过欧洲其他国家的总和3、殖民扩张1机构:成立了东印度公司等垄断性的贸易公司,建立了遍布世界的商业殖民帝国.2表现:① 非洲从葡萄牙手里夺取了好望角殖民地②亚洲在印度沿海建立殖民据点;从葡萄牙手中夺取马六甲和锡兰;侵入今天的印度尼西亚一带,并一度占领了中国领土台湾等地,建立东方殖民总部.③美洲建立了以新阿姆斯特丹为中心的殖民地.4、结果:荷兰成为17世纪世界范围的殖民帝国.二、“日不落帝国”1、条件1地理优势:新航路开辟以后,大西洋航运日趋繁忙,英国得天独厚的地理位置2经济优势:以手工业为代表的资本主义工商业日益繁荣,为殖民活动奠定了物质基础3政治优势:17世纪英国爆发了革命,资产阶级开始掌握政权,促进了资本主义的发展4军事优势:大力发展海军力量,为殖民争夺提供武力保障2、表现1殖民机构:17世纪初,英国成立了东印度公司等垄断性贸易公司,积极进行殖民扩张2殖民扩张:17世纪初,在印度和北美大西洋沿岸建立了殖民据点.3殖民战争:①1588年,英国大败西班牙“无敌舰队”,西班牙失去了海上霸主地位.②17世纪中期,英国颁布航海条例,遭到了荷兰的强烈反对,双方爆发了三次战争,结果荷兰战败.英国夺取了荷兰在北美的殖民地新阿姆斯特丹,改名为纽约.③18世纪中期,英国最终打败法国,不仅从法国手里获得了北美的加拿大和密西西比河以东的新法兰西,还在印度迅速扩大了殖民势力,侵占了更多的印度土地.3、结果英国最终确立了世界殖民霸权,在亚洲、非洲、美洲和大洋洲都建立了殖民地,逐步建立起自诩为“日不落”的殖民帝国.三、世界市场的拓展1、原因:殖民者在世界各地建立了殖民地,并与世界各地更多的地方建立了直接的贸易联系,从而使世界市场得到进一步拓展.2、早期殖民扩张的途径:海外贸易、抢掠、欺诈3、早期殖民扩张的影响1被殖民国家灾难①美洲:殖民者抢夺大量财富的同时,屠杀、奴役印第安人②非洲:15—19世纪的近四百年间,黑奴贸易使非洲丧失了上亿的人口③亚洲:英国殖民者洗劫了当地国库2西欧国家在殖民扩张过程中,大量财富流入西欧,为西欧资本主义发展提供了资本原始积累.3世界市场在西欧殖民列强获得血腥财富的同时,世界市场进一步得到拓展.第7课第一次工业革命一、英国工业革命1、英国首先进行工业革命的条件1前提:资产阶级统治的确立,英国社会稳定2资金:殖民掠夺、圈地运动获得巨额财富3市场:海外殖民地提供了广阔的海外市场4劳动力:圈地运动 ,大批农民被迫离开土地,去工厂做工5技术:工场手工业的发展积累了大量的生产技术2、工业革命的时间1765年——1840年前后18世纪中后期——19世纪中期3、英国工业革命的进程1开始标志:1765年,哈格里夫斯发明“珍妮机”.珍妮机的出现引发了纺织生产领域一系列的发明创造,后来,在冶金、采煤等其他生产领域也纷纷出现了发明和使用机器的高潮.2主要发明①1785年瓦特发明的改良蒸汽机投入使用大大推动了机器的发明和使用,工业革命进入一个崭新的发展阶段②1807年富尔顿发明蒸汽轮船;1814年史蒂芬孙发明蒸汽机车;1825年火车试车成功改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为密切3完成1840年前后二、工业革命的影响1、生产方式:从工场到工厂,工厂成为工业生产的主要组织形式2、经济结构:农业在国民经济的比重减少,工业日益发挥重要作用3、生活方式:工业城市形成,城市化进程加快4、社会关系:工业资产阶级和工业无产阶级成为社会的两大对立阶级5、政治:工业资产阶级要求获得更多的政治权利.于是,欧美资本主义国家纷纷进行了社会变革,进一步巩固了资产阶级的统治6、对外:资产阶级希望进一步摆脱封建束缚,要求自由经营、自由竞争和自由贸易,加快了殖民扩张和殖民掠夺的步伐7、推动了世界市场的基本形成三、世界市场的基本形成1、原因1经济:机器大工业生产的需要市场和原料2政治:资产阶级竭力在全世界拓展市场,抢占原料产地,使世界贸易的范围和规模迅速扩大3交通运输:蒸汽机车和轮船的出现大大改变了交通运输条件,世界各地间的联系更为便捷2、途径1政治:凭借经济和军事实力,在亚洲、非洲和拉丁美洲等地建立殖民地或半殖民地2经济:推销工业品,收购原材料,把越来越多的地区纳入资本主义世界市场之中3、形成19世纪中后期,一个以欧美资本主义国家为主导的世界市场基本形成.当时,最发达的资本主义国家英国已经成为世界工厂,也是世界贸易中心.来自美洲、亚洲和非洲等地的原料在英国工厂里被加工成商品,销往世界各地.4、影响1主观:以英国为代表的欧美资本主义国家攫取利益2客观:传播了先进的思想和生产方式,开始改变世界的面貌第8课第二次工业革命一、条件1、世界市场:19世纪中后期,资本主义世界市场的基本形成2、制度前提:19世纪中后期资产阶级革命和改革使资本主义制度在世界范围内确立3、资金和原料:殖民地和工业革命积累了大量资金4、科学技术的进步:19世纪自然科学研究取得重大进展二、标志和特点1、标志:以冶金、内燃机技术、发电机、电动机、合成化工为标志2、特点:科学成了技术进步最重要的推动力,科技和生产的联系更加紧密。

第一单元——古代中国经济的基本结构与特点第1课 发达的古代农业课标要求知道古代中国农业的主要耕作方式,了解古代中国农业经济的基本特点。

栏目索引CONTENTS PAGE1预习导学 梳理·知识·点拨 2课堂讲义 理解·深化·探究3当堂检测 巩固·应用·反馈4教材问题解答 答疑·释惑·应用1.原始农业(1)起源:农业起源最早可追溯到距今一万年左右。

(2)特点①中国是世界上最早培植 的国家。

②距今七八千年时,中国原始农业已相当发达。

③原始农业的主要耕作方法是 。

预习导学 梳理·知识·点拨一、早期农业生产的出现水稻和粟刀耕火种2.商周农业青铜农具(1)工具:出现,但使用少,木制耒耜和石锄、石犁是重要工具。

(2)技术:已懂得开沟排水,除草培土,沤制肥料,治虫灭害。

(3)品种:有粟、稻、黍、稷、 、桑、麻等,后世的主要农作物多已具备。

(4)地位:独立发展, ,奠定了中国古代农业社会的基础。

麦自成体系知识点拨 原始农业是从采集经济向种植经济发展而来的。

中国的原始农业并非起源于个别地区,而是由多个中心逐渐向周边发展起来的。

以种植业为主、家畜饲养业为辅是中国古代农业的重要特点。

二、精耕细作的传统农业1.生产工具(1)春秋战国:人们开始使用铁农具和 并将其逐渐推广。

(2)西汉:赵过推广耦犁,后来出现 。

(3)东汉:使用耦犁的牛耕方法已推广到牛耕犁壁珠江流域曲辕犁铁犁牛耕2.耕作方式:汉朝以后,成为我国传统农业的主要耕作方式。

3.耕作技术垄作法(1)春秋战国:已使用当时世界上先进的耕作方法代田法耕耙耱耕耙4.耕作制度(1)两汉: 为主。

(2)宋朝以后:江南逐渐形成稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成 制。

一年一熟一年三熟5.灌溉技术都江堰漕渠(1)水利工程:战国时期的、汉朝的翻车风力水车误区警示 标志着中国传统步犁基本定型的事件不是牛耕的出现,而是曲辕犁的发明,因为曲辕犁可以调节犁耕深浅,适应各种土地的精耕细作。

高三历史必修二知识点总结古代中国经济的基本结构与特点第1课发达的古代农业早期农业生产的出现1、中国是2、原始农业的主要耕作方法是。

商周时期,的重要工具。

精耕细作的传统农业3、4、的水利工程有战国时期的都江堰、汉朝的漕渠、白渠和龙首渠等。

曹魏时,经改制的翻车用于灌溉;唐朝时创造了筒车。

男耕女织的小农经济5、商周时期,土地归国家所有,劳动者在田间集体耕作。

6、春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。

封建土地私有制确立,以一家一户为单位男耕女织的小农经济逐步形成。

农民要交纳赋税。

7、小农经济下的农民,拥有一定的土地、农具或耕畜等生产资料,但在封建地主阶级的严重剥削下多数农民家庭就会陷于贫困,失去土地或破产流亡。

第2课古代手工业的进步素称发达的官营手工业8、由政府直接经营,进行,使用,生产。

官营手工业素称发达,保持地位。

9、造进入繁荣时期,展示出辉煌灿烂的10、有。

,极大地提高了生产力的水平。

11、烧出成熟的烧出成熟的江西景德镇是的瓷都。

12、中国是世界上最早艰难经营的民间手工业13、元朝时,民间棉纺能手黄道婆推广先进的棉纺织技术,棉纺织品产量增多,改变了丝、麻、棉的纺织品比例。

明中叶以后,纺织、制瓷、矿冶等行业中,民营手工业甚至超过官营手工业,占据全社会手工业生产的主导地位。

中国古代手工业享誉世界14、西汉开始,中国丝绸远销亚洲、欧洲,为中国获得“丝国”的誉称。

起,中国第3课古代商业的发展重农抑商下的古代商业16、时期,17、两宋出现了世界上最早的纸币“交子”。

18、的作用越来越大,出现了地域性的商人群体,叫做“商帮”。

实力的是徽商和晋商。

市的变迁和城市的发展19、宋朝以前,县治以上的城市,一般都在特定的位置设市,市四周有围墙,与民居严格分开。

官府设市令或市长,对市场交易进行严格的管理。

限制也被打破,早市、夜市昼夜相接,交易活动也不再受官府的直接监管。

21成都成为当时最繁荣的大都会。

第一单元古代中国经济的基本结构与特点

第1课发达的古代农业

一、早期农业生产的出现

1、原始农业(中国是世界农业的起源地之一。

)

(1)起源:距今一万年左右

(2)相当发达:距今七八千年时

(3)培植作物:中国是世界上最早培植水稻和粟的国家。

(4)耕作方式:刀耕火种(砍-烧-种-徙)。

主要生产工具:石刀、石犁、石斧

2、商周时期

(1)工具:出现青铜农具但很少使用;随着松土工具的出现,中国农业进入“石器锄耕”阶段。

(2)技术:开沟排水、除草培土、用杂草沤制肥料和治虫灭害。

(3)作物(西周):粟su、稻、黍shu、稷ji、麦、桑、麻

(4)影响:①从频繁迁徙开始走向定居(生活方式)。

②中国农业独立发展,自成体系,奠定了中国古代农业社会的基础。

二、精耕细作的传统农业

1、耕作方式:铁犁牛耕

(1)春秋战国:开始使用铁农具和牛耕并将其逐渐推广

(2)西汉:赵过推广耦犁,后来又出现犁壁翻土作垄。

还出现了播种工具耧车。

(3)东汉:使用耦犁的牛耕方法推广到珠江流域。

汉朝以后,铁犁牛耕成为传统

农业的主要耕作方式。

(4)隋唐:江东出现曲辕犁,安装犁评来调节犁耕的深浅,至此我国犁耕已相当

完善,一直为后世沿用。

2、耕作技术:

(1)春秋战国:已使用当时世界上先进的耕作方法——垄作法

(2)西汉:赵过推广代田法

(3形成,南方的水田采用耕耙技术。

3、耕作制度

(1)两汉:以一年一熟为主

(2)宋朝后:江南逐渐形成了稳定的稻麦轮作的一年两熟制,有些地方形成一年三熟制。

极大地提高了土地的利用效率。

4、水利灌溉技术:

(1)水利工程:战国李冰父子主持修建都江堰;汉朝漕渠、白渠和龙首渠等

(2)灌溉工具:曹魏改制翻车;唐朝创制筒车;宋朝出现高转筒车;明清出现风力水车。

三、男耕女织的小农经济

1、条件:

(1)春秋战国时期,铁农具的出现和牛耕的逐渐推广,提高了社会生产力。

(2)封建土地私有制的确立

2、特点:

(1)组织形式:以一家一户为单位,农业和家庭手工业相结合(男耕女织)

(2)生产目的:主要是为了满足自家的基本生活需要和交纳赋税(自给自足)

(3)生产技术:精耕细作

3、评价:

积极:①农民拥有一定的生产资料甚至产品→提高生产积极性

②土地有限,经营规模小→提高耕作技术

消极:A天灾人祸→脆弱性B一家一户→分散性C工具简陋→落后性D自给自足→封闭性

四、总结:中国古代农业生产的耕作方式经历了哪些主要变化?

刀耕火种——“耜耕”或“石器锄耕”——铁犁牛耕。