三国各个势力介绍

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:2

几分钟看懂三国历史,从起源到灭亡,都理清了三国,上承东汉,下启晋朝。

从公元220年到公元280年(也有说从公元184年到公元280年),持续60年。

这一个时期,先后出现了曹魏、蜀汉、孙吴三个主要政权。

黄巾之乱动摇东汉统治,引发群雄割据东汉末年,十常侍祸乱朝政,中央政府对地方的控制越来越弱,造成土地兼并严重,天灾加人祸压的百姓喘不过气。

张角凭借自身医术救治百姓,并创立太平道教,用宗教笼络人心。

受苦受难的百姓们有很多喝了张角的药水治好疾病的,纷纷加入太平道教。

太平道教快速发展起来,散落在全国的教众有几十万人。

张角将教众统一起来,为起义做准备,意图推翻汉朝,建立自己的政权。

184年,逢大旱,许多地方粮食绝收,而朝廷税赋不减。

加上朝廷卖官爵,致使官吏腐败,大肆搜刮百姓。

官逼民反,张角与信众相约造反,起义军头绑黄巾,因此称“黄巾起义”。

起义军烧毁官府,四处劫掠,一个月内,起义军就席卷全国七州二十八郡(汉朝共设十三个郡)。

一时之间,州郡失守,官吏逃亡,东汉中央政府震惊。

汉灵帝闻讯急忙调兵遣将与张角军周旋,有大将军何进、名将皇甫嵩、朱儁、孙坚等人,但初战汉军并未成功,黄巾军势如破竹。

后来皇甫嵩被围,用火攻击黄巾军,使黄巾军大乱,恰逢曹操赶来援助,皇甫嵩、朱儁和曹操三面夹击,斩杀黄巾军数万人,汉军大胜。

经过10个月的激战,黄巾起义才被平息。

黄巾起义虽然被镇压了,但是天下大大小小的起义浪潮已经掀起,接连的起义使汉室朝廷疲于应对,汉室江山处于风雨飘摇中。

188年,黄巾余部再次发动起义。

为了快速平定叛乱,汉灵帝接受太常刘焉的建议,将部分刺史改为州牧,让其拥有地方军政大权,以便加强实力进剿起义军。

汉灵帝下放权力的政策,导致地方军拥兵自重,形成割据势力,朝廷无力约束。

群雄并起,逐鹿中原,东汉朝廷名存实亡,为三国拉开了序幕。

宦官与外戚争权,引董卓进京189年,汉灵帝去世,年仅14岁的皇子辩继位,史称东汉后少帝。

刘辩年幼,其母何太后和舅舅何进掌权。

三国时期魏蜀吴三分天下三国时期,是中国历史上一个非常动荡的时期。

当时的中国分为三大势力,分别是魏、蜀、吴。

这三个国家之间的厮杀和纷争,使得整个中国陷入了战乱和分裂的局面。

本文将介绍三国时期魏蜀吴三分天下的背景、战争以及对中国历史的影响。

一、背景1. 曹操的崛起曹操是三国时期魏国的奠基人,他具备卓越的军事才能和政治智慧。

曹操在取得一系列胜利后,逐渐崛起成为中国北方的权力中心。

2. 刘备的蜀汉刘备是三国时期蜀国的奠基人,他在曹操的追击下逃到蜀地,并且充分利用蜀地的地理优势,建立了自己的势力。

3. 孙权的东吴孙权是三国时期吴国的奠基人,他接替父亲孙坚,建立了以江南地区为基地的东吴,成为曹操最强大的对手之一。

二、战争1. 赤壁之战赤壁之战是三国时期最著名的战役之一,也是孙权和刘备联手对抗曹操的重要一役。

在赤壁之战中,刘备和孙权联军成功击败了曹操的大军,使得曹操无法南下攻打蜀国。

2. 荆州之战荆州之战是孙权和刘备之间为争夺荆州而展开的战役。

最终,刘备占领了荆州,孙权退出荆州,双方未能取得明确的胜利。

3. 五丈原之战五丈原之战是刘备和曹操之间发生的战役,也是刘备生前最后一场重要战役。

最终,刘备在这场战役中失败,而后在蜀地逝世。

三、影响1. 统一中国希望破灭三国时期的魏蜀吴三分天下,使得中国的统一希望破灭。

三国之间的战争不断,使得中国各地陷入了战乱和动荡。

2. 五虎将的崛起在三国时期的战乱中,出现了一批杰出的军事将领,被称为五虎将。

这五位将领分别是关羽、张飞、赵云、马超和黄忠,他们各自在战场上展现了出色的军事才能。

3. 诸葛亮的谋略在蜀国的统治者刘备身边,有一位非常杰出的谋士,他就是诸葛亮。

诸葛亮以其出色的智谋和深思熟虑的计划,成为刘备的得力助手,为蜀国的发展和抵御外敌做出了重要贡献。

四、结论三国时期的魏蜀吴三分天下,给中国历史带来了深远的影响。

这段历史时期充满了英雄人物和激烈的战争,也展示了每个势力的优势和劣势。

三国演义中的蜀魏吴三方势力对比【正文】三国演义是中国文学中一部脍炙人口的史诗之作,其中的蜀魏吴三方势力的对比是整个故事的核心。

蜀、魏、吴三方各具特色,代表了不同的政治、经济和军事实力。

本文将从这三个方面进行对比,以了解它们在故事中的角色与地位。

一、政治实力对比在政治方面,蜀汉是以刘备为主的,蜀汉以勇猛的战士和善于政务的刘备为核心,拥有着较高的政治智慧和强大的影响力。

相对而言,刘备在治国之道上有其独到之处,能够赢得众多人心。

蜀汉在政治上以和平、公正和智慧著称,深受人民拥戴。

魏国以曹操为主导,曹操以其卓越的军事才能和权谋手段而闻名,他深谙政治之道,并能够运筹帷幄,化解敌对势力的威胁。

曹操在政治上以权术和威严政治而出名,对内保持严格的军事纪律,对外采取灵活的外交政策。

吴国则以孙权为首,孙权智勇双全,善于制定巧妙的政治策略。

吴国在政治上以稳定、灵活为特点,善于利用中原势力之间的纷争,保护并扩展自己的领土。

二、经济实力对比从经济实力的角度来看,蜀汉以川西地区为基础,拥有丰富的农业资源和较为发达的经济。

蜀汉的经济以农业为主导,其粮食产量对整个势力的发展起到了重要作用。

魏国则以中原地区为核心,拥有广阔的土地和丰富的资源。

魏国的经济实力主要依靠中原地区的农业和手工业,其中农业生产的贡献较为突出。

吴国则以长江流域为依托,拥有发达的渔业资源和航运业。

吴国的经济主要依赖长江流域的农业、渔业和贸易,其船队活跃于长江和东海之间,保护并推动了吴国的经济发展。

三、军事实力对比在军事实力方面,蜀汉以关羽、张飞等勇猛的将领和精锐的部队为依托,拥有强大的战斗力。

蜀汉的军事力量主要以步兵为主,擅长山地作战和防守。

魏国则以曹操和曹丕为首的将领和精兵强将为核心,拥有庞大的军事力量。

魏国的军事力量以骑兵为主,善于机动作战和攻城拔寨。

吴国则以陆逊、鲁肃等将领和水军部队为依托,拥有雄厚的军事力量。

吴国的军事实力主要以水军为主,擅长水上战争和江户之间的河流交战。

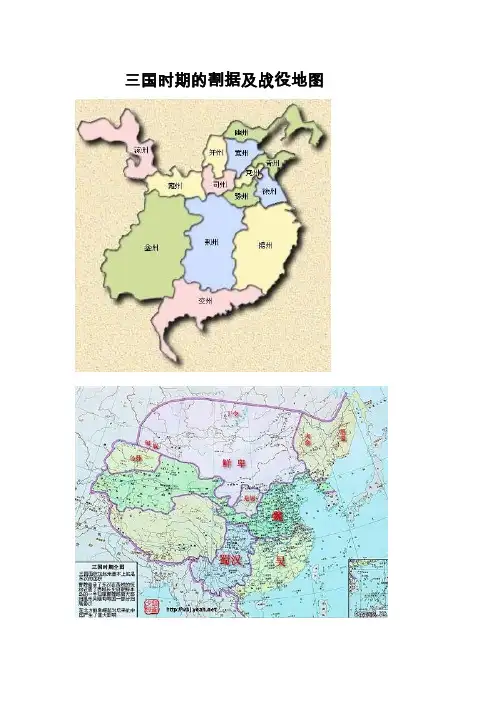

三国时期的割据及战役地图黄巾起义示意图东汉末年政治腐败,统治阶级内部出现外戚和宦官之间争权夺位的斗争,相互轮番擅权,同时更加残酷地剥削压迫人民,皇族地主豪强强占土地,使之出现“馆舍布于州郡,田亩连于方国。

”对人民加重征收赋税,加之旱灾,水灾连年发生,致使广大农民生活贫困,倾家荡产,“流离沟壑,嫁妻卖子”,到处出现“地广而不得耕,民矢而无所食”的凄凉景象。

劳动人民被逼得走投无路只好举起义旗,起来造反。

公元184年,冀州农民在张角领导下首先起义,接着颍川和南阳等地农民起来响应,“旬日之间,天下响应,京师震动。

”最后各地农民起义军在东汉朝廷和地方豪强武装的镇压下告败了。

东汉末年群雄割据形势图在镇压黄巾农民大起义的过程中,各地地主武装乘机扩大自己的势力,强占地盘,从而形成一股歌据势力,“务相兼并以自强大”。

如:公孙度,占据辽东。

刘虞,公孙瓒,先后占据幽州。

袁绍,占据冀州,青州和并州。

曹操,占据兖州。

孙策,占据江东。

袁术,先占据南阳,后占据扬州一部分。

刘表,占据荆州。

刘焉,占据益州。

张鲁,占据汉中。

陶谦,刘备,吕布,先后占据徐州。

董卓,李傕等,先后占据司隶。

马腾,韩遂,占据凉州。

张绣,占据宛。

曹操对袁术、张绣、吕布、张杨之战示意图建安元年(196年)曹操把吕布逐出兖州,接着攻取陈国,迫降袁嗣,占领豫州,这时,在他的周围还有占据青、并、冀三州的袁绍、占据徐州的吕布、占据淮南的袁术,占据荆州的刘表、占据南阳的张绣和占据河内的张杨等割据势力。

当时曹操占据的兖、豫二州处在敌对势力四面包围之中,曹操是处于内线作战、敌强我弱的不利态势。

袁绍是主要的敌人,而吕布是凶恶的敌人,又担心袁绍勾结其他豪强,形成外线包围,合力并击。

面对这种形势,曹操采取“先弱后强,各个击破”的战略方针,具体的策略是:羁縻袁绍,安抚吕布,厚结陈登,西抚关中,东联孙策,北抚渔阳。

在一切部署完之后,建安二年(197年),曹操便乘袁绍正在河北以全力攻幽州的公孙瓒,无暇南顾之机,开始各个击破的行动。

图解三国:一文讲清楚袁绍集团的派系斗争(多图警告)知我者谓我心忧,不知我者谓我何求。

唯有三国,可以解忧。

有人的地方就有政治,有政治的地方就有斗争。

汉晋之间,天下一分为三。

三国不仅互相争斗不休,内部不同派系也争权夺势。

作为曾经的汉末第一大势力,群雄第一强主公,袁军内部权力斗争的精彩程度比魏蜀吴有过之而无不及。

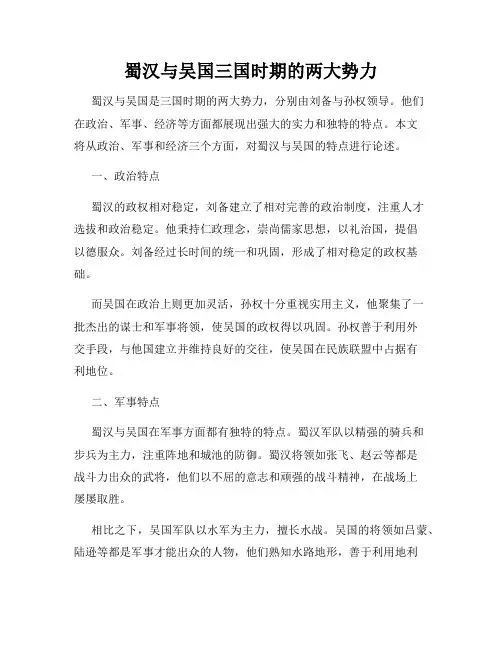

袁绍集团内部,除了籍贯汝南的主公袁绍,大体分三股势力:冀州派冀州派:以袁绍二号人物冀州别驾田丰为首,以及奋威将军,监军沮授。

军方代表为河北四庭柱,颜良、文丑、张郃、高览。

几乎总览袁军精锐。

冀州派代表人物一览表三国志12的田丰三国志12的沮授三国志12的颜良三国志12的文丑三国志12的张郃三国志12的高览南阳派南阳派:同是出身冀州,总领大将军幕府的审配却不屑与冀州派为伍,和出身南阳的逢纪,许攸为一派,在政治上占据优势。

南阳派代表人物一览表三国志12的审配三国志12的逢纪三国志12的许攸颍川派颍川派:颍川郭家的郭图、荀谌,以及辛评、辛毗兄弟,外联军中大佬,颍川人淳于琼。

实力最弱,所以积极钻营。

颍川派代表人物一览表三国志12的郭图三国志12的荀谌三国志12的辛评三国志12的辛毗三国志12的淳于琼梳理好这几人的派系,我们再看袁军在官渡的几招臭棋,就不难理解了。

官渡之战前,田丰给袁绍先后出过两次主意,一次是迅速南下击败曹操,第二次是不要南下与曹军决战。

看似自相矛盾,但结合当时战略环境,两次意见都是正确的。

可惜袁绍不是曹操,对这两次矛盾的计策起了疑心。

而且史评田丰“刚而犯上”,其原因在于背后有冀州大族的支持。

这令外来统治者袁绍感到了威胁,所以果断把二把手抓起来(这段好熟悉......)。

田丰的倒台令冀州派深感不安。

冀州大族不支持南征的原因在于,南阳派颍川派包括袁绍都是外来者。

袁绍如想在河北立足,必然着重依赖冀州人士。

时间一久,地头蛇冀州派必能压倒其他各派,成一家独大之势。

可袁绍南下,是拿冀州的兵来夺取天下,消耗了冀州的实力,巩固袁家的权势。

蜀汉与吴国三国时期的两大势力蜀汉与吴国是三国时期的两大势力,分别由刘备与孙权领导。

他们在政治、军事、经济等方面都展现出强大的实力和独特的特点。

本文将从政治、军事和经济三个方面,对蜀汉与吴国的特点进行论述。

一、政治特点蜀汉的政权相对稳定,刘备建立了相对完善的政治制度,注重人才选拔和政治稳定。

他秉持仁政理念,崇尚儒家思想,以礼治国,提倡以德服众。

刘备经过长时间的统一和巩固,形成了相对稳定的政权基础。

而吴国在政治上则更加灵活,孙权十分重视实用主义,他聚集了一批杰出的谋士和军事将领,使吴国的政权得以巩固。

孙权善于利用外交手段,与他国建立并维持良好的交往,使吴国在民族联盟中占据有利地位。

二、军事特点蜀汉与吴国在军事方面都有独特的特点。

蜀汉军队以精强的骑兵和步兵为主力,注重阵地和城池的防御。

蜀汉将领如张飞、赵云等都是战斗力出众的武将,他们以不屈的意志和顽强的战斗精神,在战场上屡屡取胜。

相比之下,吴国军队以水军为主力,擅长水战。

吴国的将领如吕蒙、陆逊等都是军事才能出众的人物,他们熟知水路地形,善于利用地利进行战术布置。

吴国在战略布局上也较为灵活,能够根据实际情况进行机动调整,具备一定的战略决断能力。

三、经济特点蜀汉以农耕经济为主,发展了相对独立的经济体系。

刘备注重土地开发和农田水利建设,提倡农业生产和发展手工业,使得蜀汉国力逐渐增强。

此外,蜀汉还通过加强物资调拨和商业贸易,提高了国家财政收入,增加了经济实力。

吴国则以水路交通为基础,发展了繁荣的海洋经济。

吴国沿海以渔业和航运商贸为主要产业,依靠舰队的保护及商业贸易来增加国家收入。

同时,吴国着力发展手工业和冶炼业,提高军事装备和生产能力。

综上所述,蜀汉与吴国在政治、军事和经济方面都展现出各自的特点和优势。

蜀汉稳定的政治制度和强悍的军事力量为其壮大奠定了基础,而吴国的政治灵活和水战能力使其在南方地区成为强大势力。

两国在军事方面相互借鉴,取长补短,互相配合形成了对抗曹魏的三足鼎立局面。

三国时期的政治派系和文化氛围三国时期是中国历史上一个著名的战乱时期,这个时期的政治派系和文化氛围也是其重要的组成部分。

三国时期的政治派系主要分为蜀、魏、吴三大阵营,而文化氛围则被蜀汉文化和魏晋文化所主导。

下面将分别对其进行具体的介绍和分析。

一、三国时期的政治派系1. 蜀汉蜀汉是三国时期政治派系的一个分支,也是三国时期的一个著名国家之一。

这个国家是由刘备所建立的,其政治体制主要是以王为本,设有丞相、太尉、车骑将军等职位。

在蜀汉国家的建设中,长流水墨、严复、姜维、诸葛亮等人都做出了很大的贡献。

2. 魏晋魏晋是三国时期政治派系中的另一个重要分支,其始祖是曹操,后世者有司马炎、曹丕、曹彰等。

魏晋政治体制主要是以皇帝为最高统治者,其权力为中央集权,设有将军、丞相、侍中等职位。

在魏晋政治历史中,出现了很多重要的人物,如司马懿、荀攸、于禁、王导等。

3. 吴国吴国是三国时期政治派系的另一个分支,其发展与壮大主要得益于孙权的努力。

吴国的政治体制主要是以王为本,设有相国、卫将军、中书令等职位。

在吴国时期,有赵云、陆逊、凌统、朱然等著名人物。

二、三国时期的文化氛围1. 蜀汉文化蜀汉文化是三国时期文化的一个重要组成部分,在东汉文化和南北朝文化之间形成了一种独特的文化氛围。

蜀汉文化对中国文化的发展和演变产生了重要影响,其代表人物有诸葛亮、刘备、李密、石崇等。

蜀汉文化主要表现在文学方面,诗歌、文言小说、神怪小说等均有很高水平。

2. 魏晋文化魏晋文化是三国时期的另一个重要文化派系,其代表人物有嵇康、陶渊明、王羲之等。

魏晋文化以典范性文化为中心,尤其在文学、艺术和哲学方面有很高成就,其中以吴晋文学最为重要。

三、总结三国时期是中国历史上一个重要的时期,其政治派系和文化氛围也是其重要的组成部分。

蜀汉、魏晋、吴国三大阵营是三国时期政治派系的主要体现,而蜀汉文化和魏晋文化则体现了三国时期文化的不同变化。

三国时期政治派系和文化氛围对中国文化和历史的演变产生了重要影响。

三国时期曹魏、东吴、蜀汉势力范围东汉末年朝廷衰微,天下扰攘,威令不行,各路英雄霸据一方(见《东汉末年地方主要割据势力》)以伺扩大势力范围。

这期间东吴军事统帅鲁肃(172-217,字子敬,今安徽定远人)提出了鼎足江东的战略规划,得到孙权的赏识。

之后,孙权的整个战略思路就是联刘拒曹,以成鼎足之势。

后来,诸葛亮也秉承了鲁肃的战略思想,按着“ 三分天下” 的思路,帮助刘备建立起了蜀汉政权。

213年,曹操被汉献帝册封为魏王,以冀州、并州等十郡为魏国封地;220年,汉献帝禅位,曹丕称帝,这年也被认为是东汉与三国分界之年。

219年,刘备自立为汉中王;221年,刘备称帝。

222年,孙权被曹丕册封为吴王、大将军、督交州荆州扬州诸军事;229年,孙权称帝。

魏、吴、蜀三国都比较重视发展社会生产,稳定社会秩序。

因而三国鼎立时期也是从破坏到统一的恢复过渡阶段。

这时期魏国主要推行屯田制和九品中正制;蜀国推行“西和诸戎,南抚夷赵,外结孙权,内修政治”的策略;吴国则发展世家大族。

这其中曹操的贡献相对较大。

无论军事还是文学,他都引领了那个时代的潮流。

尤其是他接受羽林监枣祗的建议,实行屯田制,把荒芜的无主土地收归国有,招募流亡百姓到北方屯田。

流民按军队建制,由国家统一发放土地、种子、耕牛和农具,所得收成由国家和流民按比例分成。

这一制度,不仅解决了军事战备的物资需要,极大地发展了北方农业生产,加快了统一北方的进程,也开创了寓兵于农、兵农合一的先例,在中国政治、经济、军事发展史上,占有重要的地位,为后世仿效。

魏、蜀、吴三国鼎立期间,兼并战争并未停止,而是仍旧进行。

但是,淮南(魏吴相争)、荆州(魏吴蜀相争)、汉中(魏蜀相争)是三国鼎立时期的主要战场,其中荆州因为接壤三国,因而也成为争夺最激烈的地区。

魏地:司州(司隶校尉部)、幽州、冀州、并州、青州、兖州、豫州、徐州、凉州(后分为雍州、凉州)、荆州(其中南阳、南乡、江夏、襄阳、等四郡65县属魏地)、扬州(九江、庐江等二郡十四县属魏地)吴地:荆州(南郡、武陵、长沙、零陵、贵阳等五郡102县属吴地)、扬州(丹阳、会稽、建安、吴郡、豫章、庐陵、庐陵南部等七郡146县属吴地)、交州(后分为交州(后被蜀汉占据)、广州(东吴所置。

三国演义中的体制与统治者形象在中国古代历史上,三国演义是一本具有极高影响力的历史小说。

它以中国三国时期的政治剧变和英雄豪杰的故事为背景,以展现那个时代的体制与统治者形象为主题。

本文将就三国演义中的体制和统治者形象展开探讨。

一、三国演义中的体制1. 三国鼎立在《三国演义》中,中国被划分为三个势力庞大的国家:魏、蜀、吴,即魏国、蜀国和吴国。

三国之间形成相互制衡的格局,争夺天下成为各方统治者的首要目标。

2. 君主专制三国演义中的体制以君主专制为核心。

各国君主都拥有绝对的权力,可以任意掌控政局和军权。

他们往往依靠将领、谋士等手下人的建议来辅助治理国家。

3. 封建制度在三国演义中,君主往往通过封爵来奖赏有功的将领和臣子,以巩固统治。

封爵制度体现了封建社会的等级差异,同时也加强了君臣之间的忠诚关系。

二、三国演义中的统治者形象1. 严谨做事的曹操曹操是三国时期魏国的首领,也是三国演义中最具代表性的统治者之一。

他以权谋手段扩张势力,对政务非常重视,善于组织管理,严守纪律,对待下属严苛而公正。

然而,他的绝对权力使得他也充满了欲望和野心。

2. 忠诚仗义的刘备刘备是三国时期蜀国的创立者,也是三国演义中的正面形象之一。

他重视仁义道德,对待臣下宽厚仁义,以人治理国家,得到了广泛的拥护。

尽管刘备并没有夺得天下,但他在统治者形象中体现了仁爱、忠诚和正直的品质。

3. 策略高超的孙权孙权是三国时期吴国的创立者,也是三国演义中的重要统治者。

他善于机智过人,尊重百姓,信任人才。

孙权在政治和军事上都展现了高超的才能,他的智谋和胆识为吴国的稳定发展起到了重要的推动作用。

4. 重情义的刘备诸葛亮关羽在三国演义中,刘备周围的两位重要人物诸葛亮和关羽也代表了君主统治者的形象。

诸葛亮被称为“卧龙”,他才智卓越,以智谋辅佐刘备,为刘备提供了许多有效的建议和战略。

关羽则忠诚勇猛,以义气闻名,他与刘备同生共死,展现了兄弟之间的深厚情谊。

综上所述,三国演义中的体制与统治者形象展现了古代中国三国时期政治和社会的方方面面。

三国鼎立时期各方势力如何经营地方政权三国鼎立时期,魏、蜀、吴三方势力为了巩固自身的统治,在经营地方政权方面都采取了一系列独特而有效的策略。

曹魏政权占据了中原广大地区,其经营地方政权的重点在于稳定社会秩序和恢复经济生产。

曹操深知农业乃立国之本,因此推行了一系列鼓励农耕的政策。

他实行屯田制,将大量流民组织起来进行农业生产,不仅解决了军队的粮食供应问题,还促进了地方经济的复苏。

同时,曹魏政权重视水利工程的建设,修缮和新建了许多灌溉渠道,使得农业生产有了更好的保障。

在政治方面,曹魏政权推行九品中正制,试图选拔人才为其所用。

然而,这一制度后期逐渐被世家大族所操纵,成为他们垄断政治权力的工具。

但在初期,九品中正制的确为曹魏政权选拔了一些有才能的官员,对于地方治理起到了一定的积极作用。

在法律方面,曹魏政权修订了法律,使其更加适应当时的社会情况。

通过严格的法律制度,维护了社会的稳定和秩序。

蜀汉政权地处西南,面临着地理环境复杂、资源相对匮乏等诸多问题。

刘备和诸葛亮在经营地方政权时,着重加强了对内部的治理和民族关系的处理。

为了发展经济,蜀汉政权积极开展屯田和兴修水利。

同时,他们大力发展蜀锦等特色手工业,通过贸易增加财政收入。

在政治上,诸葛亮主张“依法治蜀”,强调法律的公正性和权威性。

他以身作则,严格执法,使得蜀汉政权的政治较为清明。

在民族关系方面,蜀汉政权采取了安抚和融合的政策。

对于西南地区的少数民族,诸葛亮通过和抚的手段,争取他们的支持,同时加强了对这些地区的管理和开发。

东吴政权位于江南地区,其经营地方政权的策略具有鲜明的地域特色。

东吴政权充分利用江南水乡的优势,发展水利灌溉和渔业,推动了农业和渔业的繁荣。

他们还积极开拓海外贸易,与东南亚等地进行经济交流,增加了国家的财富。

在政治方面,东吴政权依靠江东大族的支持来巩固统治。

但同时,也注意平衡各方势力,防止大族权力过度膨胀。

在军事上,东吴重视水军的建设,凭借长江天险来抵御外敌。

袁绍势力:张颌、高览、高干、高柔、马延、文丑、颜良、田丰、鞠义、沮授、淳于琼、袁熙、袁谭、袁尚、阎柔、吕翔、逢纪、郭图、许攸、郭援、审配、韩猛、蒋奇、韩莒子、蒋义渠。

公孙瓒势力:公孙范、关靖、皱丹、王斗、赵云、公孙越、公孙续、严纲、单经、田楷。

刘表势力:刘琮、刘琦、蔡瑁、蔡中、蔡和、王威、黄祖、甘宁、蒯越、蒯良、陈生、张虎、张允、刘先、文聘、韩玄、黄忠、魏延、金旋、巩志、刘度、刘贤、陈应、、鲍隆、赵范、王粲、吕公、苏飞、霍峻。

刘焉势力:张任、董和、刘璋、冷苞、杨怀、严颜、张松、法正、许靖、庞义、刘巴,黄权、吴懿、费祎、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义、霍峻、邓芝、杨洪、周群、费诗、孟达。

江东势力,刘繇、王朗、严白虎势力):张英、笮融、薛礼、樊能、陈横、于糜、太史慈、严兴、许贡。

袁术势力:俞涉、纪灵、张勋、袁胤、陈纪、雷薄、韩暹、陈兰、桥蕤、乐就、韩浩、史涣、杨弘、杨大将、韩胤、李灵、袁耀、梁纲。

陶谦势力:曹豹、糜芳、糜竺、乍融、孙观、尹礼、陈圭、陈登、张闿、臧霸。

董卓势力:吕布、华雄、张辽、李儒、李肃、李傕、郭汜、张绣、张济、牛辅、樊稠、李蒙、王方、胡轸、徐荣、董旻。

马腾势力:马超、马铁、马休、马岱、庞德、韩遂、杨秋、李堪、梁兴、候选、成宜、张横、阎行、成公英。

此外还有一些人,只能写大致的魏势力:曹操、荀彧、荀攸、程昱、贾诩、郭嘉、陈宫、戏志才、满宠、毛介、崔炎、陈群、司马朗、董昭、刘晔、吕虔、徐晃、张辽、张郃、于禁、乐进、李典、典韦、许诸、庞德、臧霸、李通、文聘、曹丕、曹宇、曹昂、曹植、曹彰、曹纯、曹休、曹仁、曹洪、夏侯渊、夏侯敦、夏侯威、夏侯玄、夏侯霸、夏侯尚、曹安民、夏侯惠、夏侯和、夏侯恩、司马懿、徐质、典满等。

蜀势力:刘备、关羽、张飞、赵云、马超、黄忠、魏延、诸葛亮、庞统、法正、董和、姜维、蒋琬、费祎、诸葛均、诸葛瞻、徐庶、刘封、孟达、张苞、关兴、关平、关索、张南、霍峻、吕凯、陈寿、王平、张翼、张绍、廖化、马忠、马岱、张嶷、马谡、马良、谯周、吴懿、吴班、杨仪、夏侯霸、尹黙、周仓王甫、傅士仁、糜芳、糜竺、张达、范疆等。

高考三国历史知识点:魏、蜀、吴三国鼎立高考三国历史知识点:魏、蜀、吴三国鼎立1. 曹操统一北方董卓之乱:董卓原是临洮(今甘肃岷县)的豪强,曾参加镇压羌人和黄巾大起义。

后任并州(治今山西太原)牧,驻河东(今夏县)。

中平六年(公元189年)灵帝死,何皇后之兄何进任大将军,立皇子刘辩为皇帝,史称少帝。

何进被宦官杀死,袁绍率兵全部诛杀大小宦官两千余人。

董卓乘机率军入雒阳,废少帝,另立九岁小儿陈留王刘协为帝,即献帝,董卓独揽朝政,袁绍被迫逃出雒阳。

次年,关东各州郡牧守、军事集团推举袁绍为盟主,联兵进攻雒阳,讨伐董卓。

董卓以武力不敌,就挟持献帝西走长安,并裹挟雒阳附近的居民同行。

行前,董卓的士卒大肆烧掠,雒阳周围二百里内尽成瓦砾。

董卓到长安后,为部将吕布杀死,部属分裂为数支,互相火并,长安城内外的居民死亡逃散,关中一带路无行人。

就在此时,汉献帝亦乘机东逃。

董卓西逃后,关东的联盟也随之瓦解。

各割据势力开始互相攻杀吞并。

几年之后,逐渐形成若干个较强大的割据势力,其中最主要的有占据冀、青、并三州的袁绍,占据兖、豫二州的曹操,占据幽州的公孙瓒,先后占据过徐州的刘备、吕布,占据淮南的袁术,占据荆州的刘表;此外,还有占据益州的刘焉,占据江东的孙策,占据凉州的韩遂、马腾,占据辽东的公孙度等。

官渡之战:官渡之战是曹操和袁绍为争夺对黄河中下游的统治权而进行的一场有决定意义的战争。

曹操字孟德,沛国谯(今安徽亳县)人。

父曹嵩是宦官曹腾的养子,曾任东汉太尉。

曹操二十岁时,任雒阳北部尉,后参与镇压黄巾起义。

初平三年(公元192年),他在济北(今山东长清)收编青州黄巾三十余万人,叫做“青州兵”,加强了他的军事力量。

建安元年(公元196年),他又把在逃难中的汉献帝迎到许(今河南许昌),取得了“奉天子以令不臣”的有利地位。

袁绍字本初,汝南汝阳(今河南汝南)人,父祖四代有五人官至三公,属于名门大族。

他于公元199年灭了公孙瓒,地跨青、冀、并、幽四州,势力很强。

三国时期的格局三国时期是中国历史上一个重要的时期,也是一个动荡的时期。

在这个时期,中国分裂为三个主要的政权,分别是魏、蜀、吴。

这三个政权之间的斗争和争夺,构成了三国时期的格局。

一、魏国的格局魏国是由曹操所建立的,他在长期的战乱中崭露头角,最终成为北方最为强大的势力。

魏国的政权地位稳固,统治范围广大,经济、军事实力强大。

在魏国的统治下,北方地区得到相对的稳定和繁荣。

然而,魏国的政权也存在着一些问题,比如内部的权力斗争、官员贪污腐败等,这些问题最终导致了魏国的衰弱和灭亡。

二、蜀国的格局蜀国是由刘备所建立的,他以仁义和忠诚赢得了人民的支持。

蜀国的统治范围相对较小,但在这块地区上,刘备领导下的蜀国取得了一些成就。

蜀国注重文化的发展和社会的稳定,重用人才,提倡农业生产。

然而,由于地理位置的不利,蜀国在与魏国和吴国的战争中处于劣势,最终战败被灭亡。

三、吴国的格局吴国是由孙权所建立的,他继承了父亲孙坚和兄长孙策的遗志,抵抗了东吴政权的灭亡和被魏国统一的命运。

吴国的统治范围较广,海军实力强大,经济发达。

吴国注重海洋贸易的发展,积极扶持商业和手工业,使得经济繁荣。

同时,吴国也很注重人才的培养和运用,尤其擅长用兵之道。

然而,吴国在政权的稳定性上存在一定问题,如孙权晚年多疑、猜忌等,这最终导致了吴国的灭亡。

三国时期的格局就是这样,魏国构成了北方的主要政权,蜀国和吴国则相对比较独立,各自拥有一定的领土和资源。

这三个政权之间的战争和斗争,构成了三国时期的主要背景。

不同政权之间的格局不尽相同,但都存在各自的优点和问题。

最终,魏国统一了中国,结束了三国时期的动荡。

三国时期的格局对后来的历史产生了深远的影响,也为后来的政治格局和社会发展奠定了基础。

三国时期各势力分布图。

1、官渡之战前势力分布如下:

2、官渡之战后,袁绍所占之地被曹操吞并,同年诸葛亮出山,势力如下:

3、212年,刘备在诸葛亮的帮助下,初次占领川地,以荆州为首,势力如下:

4、218年,刘备入主汉中,这一年三国鼎立初次形成,以曹操势力最大,刘备最弱小。

5、夷陵之战后,刘备去世,孟获反蜀。

6、诸葛亮六出祁山,终未能统一三国。

这也是三国势力最后的定型,虽然很快就会被改变。

如下图:

扩展资料:

三国(220年-280年)是上承东汉下启西晋的一段历史时期,分为曹魏、蜀汉、东吴三个政权。

赤壁之战时,曹操被孙刘联军击败,奠定了三国鼎立的雏型。

220年,曹丕篡汉称帝,定都洛阳,国号“魏”,史称曹魏,三国历史正式开始。

次年刘备称帝,定都成都,史称蜀汉。

222年刘备在夷陵之战失败,孙权获得荆州大部。

223年刘备去世,诸葛亮辅佐刘备之子刘禅与孙权重新联盟。

229年孙权称帝,定都建邺,国号“吴”,史称东吴,至此三国正式成立。

此后的数十年内,蜀汉诸葛亮、姜维多次率军北伐曹魏,但始终未能改变三足鼎立的格局。

曹魏后期的实权渐渐被司马懿掌控。

263年,曹魏的司马昭发动魏灭蜀之战,蜀汉灭亡。

两年后司马昭病死,其子司马炎废魏元帝自立,建国号为“晋”,史称西晋。

公元280年,西晋灭东吴,统一中国,至此三国时期结束,进入晋朝时期。

三国演义权谋与战略的博弈三国演义是中国古代一部脍炙人口的经典小说,描绘了三国时期权谋和战略的博弈。

本文将从权谋与战略的角度,探讨三国演义中各个势力的权谋手段和战略布局。

一、袁绍与曹操的权谋较量袁绍是当时北方的强势势力,他拥有人才济济的幕府,为自己的势力发展提供了不少支持。

曹操则是一个在势力发展过程中崛起的野心家,他充分利用手中的资源和人才,对抗袁绍。

他们的权谋较量多以谋略和军事手段为主,同时也包括政治手段。

曹操在与袁绍的斗争中,借重其身边的智囊荀攸,深入了解对方的势力和情况。

曹操采取多种策略,如避实就虚、声东击西等,削弱袁绍势力。

同时,他也积极运用政治手段,与袁绍的部下针锋相对,制造内部矛盾,逐渐削弱对方的势力。

袁绍则也不甘示弱,他充分发挥自己的军事优势,寻求战略上的突破口。

袁绍采取了集中兵力、先发制人的策略,试图一举击败曹操。

然而,袁绍在谋略上并不如曹操稳定,最终导致了失败。

二、刘备与孙权的权谋与战略刘备和孙权则是南方两大势力,他们之间也展开了一场精彩的权谋与战略博弈。

刘备是个有理想、有野心的人,他积极争取支持,并充分利用自己的人脉资源。

孙权虽然在起初时势力较弱,但通过巧妙的谋略和策略,逐渐壮大自己。

刘备在对抗曹操和袁绍的战争中,丧失了大量的资源和援助,不得不寻找新的突破口。

他经过精心考虑后,决定向东南方发展,并找到合作伙伴孙权,共同对抗强大的敌人。

刘备利用自己的仁德形象,在孙权面前树立了良好的形象,并通过婚姻联盟巩固两者之间的信任。

孙权则充分运用外交手段,在与刘备初次接触时就发现了刘备的潜力,并主动向刘备伸出援手,共同对抗曹操。

在孙权的智谋下,两人形成了既长期又稳定的合作关系,共同对抗曹操,最终实现了各自的理想。

三、诸葛亮的智谋与刘备的权谋诸葛亮作为刘备的谋士,他的智谋与刘备的权谋密切相关。

刘备充分利用了诸葛亮的智慧和才能,为自己的势力建立了强大的战略基础。

诸葛亮的战略智慧使得刘备的势力得以保持稳定并不断壮大。

三国演义人物故事三国演义描述了在东汉末年三国鼎立的混乱局面,三大势力分别是蜀汉、魏国和吴国,以及各路诸侯、军阀混战的历史故事。

曹操,字孟德,魏武帝刘备之孙,沛国谯县(今安徽亳州)人。

有“孤注一指,深谋远虑”的古典评语,因出身官宦且有一定民望,挥师河东,在徐州、官渡、阳平关等多次大胜吕布,乃中原封建王朝的主要继承者。

刘备,字玄德,涿郡涿县(今河北涿州)人,有“数枪穿云,將拔一統”的誉語,在前朝奔走,曾有“先主万世帝王,精兵猛将皆驰骋”的出色功绩,后在赤壁取得大捷,建立蜀汉,自称皇帝,以樊城(今河南安阳县东)为都城,后重邮成都。

孙权,字仲谋,吴郡富春(今浙江杭州)人,东汉末年建立的吴国的建立者,官至大将军、丞相,被世人尊称为“吴王”,他非常重视江东经济的发展,加大船舶生产以及对外贸易,他也尊师重道,重贤爱士,他曾募集资金,筹建江陵城(今江浙一带),完善治理江东一带,以增强吴国的力量。

袁绍,字本初,凉州渭河人,有“子胥锄奸,轻重倚肩”的句号,谋士出身,抗击曹操,险些在荊州得到控制权,最后被四死,但威震天下,因为他威武的军纪,英勇的果断,以及暴力的手段。

曹丕,字子桓,曹操之子,“曹洪之孙”,官至丞相,统帅三军,在曹操病逝后,受任西曹丞相,接掌父任的大权,因其父任的名声压倒一切,曹军继续大获全胜,他也被称作“康后”,行音之“项妃”,今人颂扬他是“一代名臣”。

马超,字孟起,河东解(今山西运城市东南)人,有“双关长枪,驰骋疆场”的说法,东汉末年驱逐黄巾军,后在西凉时期挥兵抗击曹魏,被刘备招降,潜心学习孙子兵法,运用围剿之法,多次大捷,因其军事才能,而被认为东汉末年天下第一将军,也是名将的代表之一。

魏延,字子俊,凉州郡拓跋氏人,有“虎痴狼烁,落花有神”的语句,曾被刘备招降后,他大放厥词,威猛无比,曾多次突围,出奇制胜,屡建奇功,但因军队险些遭曹军围剿而惨败,甚至导致他的死亡,但其重骑将军的形象仍然留在世人心中。

袁绍势力:张颌、高览、高干、高柔、马延、文丑、颜良、田丰、鞠义、沮授、淳于琼、袁熙、袁谭、袁尚、阎柔、吕翔、逢纪、郭图、许攸、郭援、审配、韩猛、蒋奇、韩莒子、蒋义渠。

公孙瓒势力:公孙范、关靖、皱丹、王斗、赵云、公孙越、公孙续、严纲、单经、田楷。

刘表势力:刘琮、刘琦、蔡瑁、蔡中、蔡和、王威、黄祖、甘宁、蒯越、蒯良、陈生、张虎、张允、刘先、文聘、韩玄、黄忠、魏延、金旋、巩志、刘度、刘贤、陈应、、鲍隆、赵范、王粲、吕公、苏飞、霍峻。

刘焉势力:张任、董和、刘璋、冷苞、杨怀、严颜、张松、法正、许靖、庞义、刘巴,黄权、吴懿、费祎、卓膺、李严、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义、霍峻、邓芝、杨洪、周群、费诗、孟达。

江东势力,刘繇、王朗、严白虎势力):张英、笮融、薛礼、樊能、陈横、于糜、太史慈、严兴、许贡。

袁术势力:俞涉、纪灵、张勋、袁胤、陈纪、雷薄、韩暹、陈兰、桥蕤、乐就、韩浩、史涣、杨弘、杨大将、韩胤、李灵、袁耀、梁纲。

陶谦势力:曹豹、糜芳、糜竺、乍融、孙观、尹礼、陈圭、陈登、张闿、臧霸。

董卓势力:吕布、华雄、张辽、李儒、李肃、李傕、郭汜、张绣、张济、牛辅、樊稠、李蒙、王方、胡轸、徐荣、董旻。

马腾势力:马超、马铁、马休、马岱、庞德、韩遂、杨秋、李堪、梁兴、候选、成宜、张横、阎行、成公英。

此外还有一些人,只能写大致的

魏势力:曹操、荀彧、荀攸、程昱、贾诩、郭嘉、陈宫、戏志才、满宠、毛介、崔炎、陈群、司马朗、董昭、刘晔、吕虔、徐晃、张辽、张郃、于禁、乐进、李典、典韦、许诸、庞德、臧霸、李通、文聘、曹丕、曹宇、曹昂、曹植、曹彰、曹纯、曹休、曹仁、曹洪、夏侯渊、夏侯敦、夏侯威、夏侯玄、夏侯霸、夏侯尚、曹安民、夏侯惠、夏侯和、夏侯恩、司马懿、徐质、典满等。

蜀势力:刘备、关羽、张飞、赵云、马超、黄忠、魏延、诸葛亮、庞统、法正、董和、姜维、蒋琬、费祎、诸葛均、诸葛瞻、徐庶、刘封、孟达、张苞、关兴、关平、关索、张南、霍峻、吕凯、陈寿、王平、张翼、张绍、廖化、马忠、马岱、张嶷、马谡、马良、谯周、吴懿、吴班、杨仪、夏侯霸、尹黙、周仓王甫、傅士仁、糜芳、糜竺、张达、范疆等。

吴势力:孙坚、孙策、孙权、孙休、孙秀、孙俊、孙琳、孙皓、周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊、张昭、张紘、顾雍、太史慈、甘宁、陆抗、程普、黄盖、韩当、周泰、潘璋、凌统、丁奉、丁封、张休顾谭、韩综、陈表、陈武子、太史享、周循、吕范、薛综、朱异、朱恒、吕据、

濮阳兴、楼玄、张悌、陶瑢、宋谦等。