计算机应用基础教案—计算机的分类与发展

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:4

课题一:计算机的分类与发展[教学目标]1、了解计算机的发展史、分类及应用。

2、掌握计算机中数据的表示方法。

[教学重点]计算机中数据的表示方法。

[教学难点]引入数据的二进制、八进制和十六进制的表示方法。

[教学手段]采用课件播放、投影演示、多媒体电子教室同步演示等现代化教学手段。

[作业]1、(237)10=( )22、(125)10=( )16=( )23、(11011.101)2=( )104、(AF2.8C)16=( )105、P31 第2、3题[教学内容]一、导入新课本次课为该课程的第一讲,首先向同学们介绍学习该课程的意义、教学目标、学习要求与方法,以及本课程的教学内容、教学安排与考试方式。

二、计算机发展概述1、计算机发展简史世界上第一台电子计算机1)ENIAC(爱尼亚克),于1946年由美国宾夕法尼亚大学研制成功。

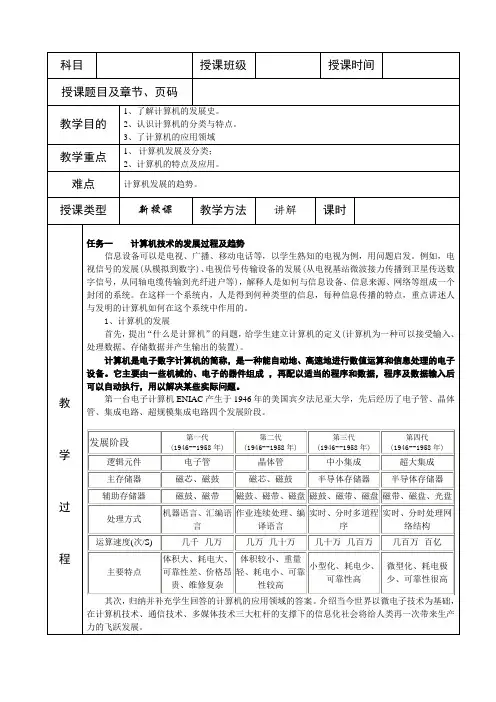

2)冯·诺依曼:提出三个基本思想,即A、计算机从硬件角度分五大部分B、程序和数据在计算机中用二进制数表示C、计算机工作过程中,是由存储程序控制的计算机发展所经历的五代计算机发展至今50多年里,计算机的发展非常迅猛,从逻辑元件及软件方面来分析,它已经历了四代,正向第五代迈进:1)第一代计算机:1946~1957年,主要逻辑元件为电子管;2)第二代计算机:1958~1964年,主要逻辑元件为晶体管;3)第三代计算机:1965~1971年,主要逻辑元件为中小规模集成电路;4)第四代计算机:1972年以后,主要逻辑元件为大规模集成电路(LSI);5)第五代计算机:1982年以来,许多西方国家开始研制这一代计算机,称为智能计算机,这种计算机的主要特点是实现计算机从“做什么”到“怎么做”的功能转变,即智能化。

计算机的特点、分类及应用1、运算速度快每秒钟几十万次到几亿次,甚至几千亿次。

2、计算精度高在圆周率的计算上,过去经过艰苦努力只能计算到小数点后几百位,现在采用计算机可以轻而易举的计算到小数点后几千位。

《计算机应用基础》教案完整版一、教学目标1、让学生了解计算机的发展历程、组成结构和工作原理。

2、使学生熟练掌握 Windows 操作系统的基本操作,如文件管理、系统设置等。

3、培养学生熟练使用办公软件(Word、Excel、PowerPoint)进行文字处理、数据处理和演示文稿制作的能力。

4、提高学生的计算机网络应用能力,包括网络浏览、信息搜索和电子邮件的使用。

5、增强学生的信息安全意识,了解计算机病毒的防范和网络安全知识。

二、教学重难点1、重点(1)Windows 操作系统的操作技巧,如文件和文件夹的管理。

(2)办公软件中 Word 的排版、Excel 的函数运用和 PowerPoint 的设计制作。

(3)计算机网络的基础知识和应用。

2、难点(1)Excel 复杂函数的理解和应用。

(2)PowerPoint 中动画效果和切换效果的合理搭配。

(3)计算机网络安全的防范措施和实际应用。

三、教学方法1、讲授法:讲解计算机应用基础的理论知识,使学生对相关概念有清晰的认识。

2、演示法:通过实际操作演示,让学生直观地了解软件的使用方法和操作流程。

3、实践法:安排学生进行实际操作练习,巩固所学知识和技能。

4、讨论法:组织学生对疑难问题进行讨论,培养学生的合作学习和解决问题的能力。

四、教学设备1、计算机教室,配备足够数量的计算机。

2、投影仪,用于展示教学内容和演示操作。

3、网络连接,以便学生进行网络学习和资源搜索。

五、教学过程1、导入(约 5 分钟)通过展示一些计算机在现代生活中的广泛应用实例,如智能家居、在线办公、电子商务等,引起学生对计算机应用的兴趣,从而引出本节课的主题——计算机应用基础。

2、计算机基础知识讲解(约 20 分钟)(1)介绍计算机的发展历程,从第一代计算机到现代的微型计算机,让学生了解计算机技术的不断进步。

(2)讲解计算机的组成结构,包括硬件(中央处理器、内存、硬盘、显示器、键盘等)和软件(系统软件、应用软件)。

计算机应用基础计算机的发展与应用教案【教案】一、教学目标1. 了解计算机的发展历程;2. 掌握计算机的基本组成和工作原理;3. 理解计算机在不同领域中的应用。

二、教学重点1. 计算机的发展历程;2. 计算机的基本组成和工作原理。

三、教学内容1. 计算机的发展历程a. 机械计算工具时代b. 电子管计算机时代c. 晶体管计算机时代d. 集成电路计算机时代e. 微处理器计算机时代f. 现代计算机时代2. 计算机的基本组成和工作原理a. 中央处理器(CPU):控制计算机的操作和数据处理;b. 存储器(Memory):存储数据和程序;c. 输入设备:将外部数据输入到计算机中;d. 输出设备:将计算机处理的结果输出到外部。

四、教学方法1. 引导学生积极参与讨论,探究计算机发展的背景和原因;2. 结合示意图或实物,解释计算机的组成和工作原理;3. 利用多媒体展示,演示计算机在不同领域中的应用案例。

五、教学过程1. 导入(5分钟)展示计算机的图片,引导学生回答:“你对计算机有什么了解?”2. 计算机的发展历程(20分钟)a. 分析机械计算工具时代、电子管计算机时代、晶体管计算机时代等各个时代的特点,并引导学生从中体会计算机的进步和演变;b. 引导学生思考现代计算机时代的特点,并询问:“你认为未来计算机的发展趋势是什么?”3. 计算机的基本组成和工作原理(40分钟)a. 通过示意图或实物,展示计算机的基本组成结构;b. 解释中央处理器、存储器、输入设备和输出设备的功能和作用;c. 引导学生思考:“计算机中的信息是如何被处理的?”4. 计算机的应用案例(40分钟)a. 利用多媒体展示计算机在教育、医疗、交通、通信等领域中的应用案例;b. 引导学生分析计算机在不同领域中的优势和带来的便利。

六、教学评价1. 利用课堂讨论、提问等方式检验学生对计算机发展历程的理解;2. 观察学生在实物展示或示意图解释中的反应,评估学生对计算机基本组成和工作原理的掌握程度;3. 结合应用案例,要求学生阐述计算机在不同领域中的应用效果,并提出自己的观点。

中职计算机应用基础教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)掌握计算机的基本组成原理和操作方法;(2)学会使用常用的计算机软件和操作系统;(3)了解计算机网络的基本概念和应用。

2. 过程与方法:(1)通过实践操作,培养学生的计算机操作能力;(2)通过小组合作,培养学生的团队协作能力;(3)通过问题解决,培养学生的创新思维和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对计算机科学的兴趣和爱好;(2)培养学生遵守计算机伦理和网络安全意识;(3)培养学生积极面对挑战,不断学习和进步的态度。

二、教学内容第1课时:计算机概述1. 计算机的发展历程2. 计算机的基本组成原理3. 计算机的分类和应用领域第2课时:计算机硬件1. 计算机硬件的组成2. 常见的外设设备及其作用3. 计算机的性能指标第3课时:计算机软件1. 软件的分类和作用2. 操作系统的基本概念和功能3. 常用软件的使用方法第4课时:计算机操作基础1. 操作系统的启动和关闭2. 桌面环境的使用和管理3. 文件和文件夹的操作第5课时:计算机网络基础1. 计算机网络的定义和分类2. 网络协议和网络结构3. 互联网的基本应用三、教学资源1. 计算机硬件和软件设备2. 投影仪或白板3. 教学PPT或教案4. 网络连接设备四、教学过程1. 导入:通过展示计算机的发展历程,引发学生对计算机的兴趣和好奇心。

2. 讲解:讲解计算机的基本组成原理、硬件设备和软件知识。

3. 演示:通过实际操作,展示计算机的操作方法和网络应用。

4. 实践:学生分组进行实践操作,巩固所学知识。

5. 总结:对本节课的内容进行总结,强调重点和难点。

五、教学评价1. 学生操作计算机的能力;2. 学生对计算机知识和网络应用的掌握程度;3. 学生对计算机科学的兴趣和爱好;4. 学生遵守计算机伦理和网络安全的意识。

六、教学策略1. 实践教学:以实际操作和实践为主,让学生在动手实践中掌握计算机知识。

科目授课班级授课时间授课题目及章节、页码教学目的1、认识组成微型计算机系统的主要外部部件的名称。

2、熟悉硬件和软件所包括的主要内容:硬件的主机和外设;软件的种类。

3、认识微型计算机的主板系统单元电路组成的电子器件的名称及其功能。

4、熟悉常用的外存储器设备的种类及使用特点:硬盘、闪盘、光盘及光盘驱动器等。

教学重点1、认识微型计算机系统外部主要组成设备。

2、认识常用外存储器的种类及功能。

教学难点计算机系统基本组成、工作原理和主要技术指标授课类型新授课教学方法讲解课时教学过程任务一认识微型计算机的组成计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。

硬件是计算机物理装置,看得见,摸得着的实体。

软件系统是计算机系统中运行的程序,这些程序使用的数据以及相应的文档集合。

“什么是个人计算机系统?”的问题。

教师再给学生概括小结“尽管个人计算机的外观各有不同,但其系统组成通常都包括以下的部件:计算机系统单元(主机)、显示器、键盘、鼠标、磁盘驱动器、CD-ROM或DVD-ROM驱动器或光盘刻录机、音箱、打印机等”引导学生过渡并完成下一个活动。

任务二认识主板系统单元展示计算机系统单元的内部结构,剖析微型计算机主板的组成结构,向学生展示CPU、内存储器、芯片组(南桥、北桥芯片)、总线、BIOS芯片是什么样子的,初步认识它们的外观,并学习系统单元电路的主要部件特点、功能与作用等知识。

教学过程接口。

即显示器或投影机的信号接口。

一般为D形三排15针插口。

任务六键盘操作1、键盘的使用。

正确的指法是提高计算机数据录入速度的关键,因此初学计算机应严格按照正确的键盘指法进行学习。

操作键盘时上身要挺直,稍偏于键盘左方,全身重心置于椅子上。

两手自然放松,方便手指击键,两脚平放在地面上。

手腕及肘部要成一条直线,手指自然弯曲地轻放于基准键上,手臂不要往两边张开,击键时要保持相同的击键节拍,不可用力过大。

2、键盘操作的基本指法。

不击键时,手指放在基准键上,其中F、J键是中心键,其键面上有一条小小的横杠;击键时手指从基准位置伸出,左、右手的手指位置操作时两眼应看稿件或屏幕(称为盲打),而手指则按操作指法击相应的键位,长期训练可养成好的操作习惯,使击键快速准确。

计算机应用基础全套电子教案完整版章节一:计算机概述1.1 计算机的定义和起源1.1.1 计算机的定义1.1.2 计算机的起源和发展历程1.2 计算机的分类和组成1.2.1 计算机的分类1.2.2 计算机的基本组成部分1.2.2.1 中央处理器(CPU)1.2.2.2 存储器(内存)1.2.2.3 输入设备1.2.2.4 输出设备1.3 计算机的工作原理1.3.1 计算机的工作过程1.3.2 信息的表示和存储1.3.2.1 二进制表示1.3.2.2 数字编码方式1.3.2.3 字符编码方式章节二:计算机硬件基础2.1 主板和CPU2.1.1 主板的功能和组成2.1.2 CPU的工作原理和性能参数2.1.2.1 运算速度和主频2.1.2.2 处理器位数2.1.2.3 缓存和内核数2.2 存储器2.2.1 主存储器(RAM)2.2.1.1 随机存取原理2.2.1.2 存储容量和速度2.2.2 辅助存储器(硬盘、固态硬盘、光盘等) 2.2.2.1 存储介质和读取原理2.2.2.2 存储容量和速度2.3 输入输出设备2.3.1 键盘和鼠标2.3.1.1 键盘的布局和原理2.3.1.2 鼠标的工作原理和类型2.3.2 显示器和打印机2.3.2.1 显示器的工作原理和类型2.3.2.2 打印机的工作原理和类型章节三:操作系统基础3.1 操作系统的定义和作用3.1.1 操作系统的定义3.1.2 操作系统的作用和功能3.2 操作系统的分类和常见操作系统3.2.1 操作系统的分类3.2.2 常见操作系统的特点和应用领域 3.2.2.1 Windows操作系统3.2.2.2 macOS操作系统3.2.2.3 Linux操作系统3.3 操作系统的用户界面3.3.1 命令行界面(CLI)3.3.1.1 命令行界面的特点和使用方法 3.3.1.2 常用的命令行工具3.3.2 图形用户界面(GUI)3.3.2.1 图形用户界面的特点和使用方法 3.3.2.2 常见的图形用户界面操作章节四:办公软件应用4.1 文字处理软件4.1.1 Word的基本操作4.1.1.1 文档的创建和保存4.1.1.2 文字的输入和编辑4.1.1.3 格式调整和样式设置4.1.2 Word的高级功能4.1.2.1 表格和图形的插入和调整4.1.2.2 页面设置和打印排版4.2 电子表格软件4.2.1 Excel的基本操作4.2.1.1 工作表的创建和编辑4.2.1.2 公式和函数的使用4.2.1.3 数据排序和筛选4.2.2 Excel的数据分析和图表制作4.2.2.1 数据透视表和数据分析工具 4.2.2.2 图表的插入和调整4.3 演示文稿软件4.3.1 PowerPoint的基本操作4.3.1.1 幻灯片的创建和编辑4.3.1.2 文字和图形的插入和编辑4.3.2 PowerPoint的幻灯片放映和设计 4.3.2.1 幻灯片的放映设置4.3.2.2 动画效果和设计模板的应用章节五:互联网基础与网络安全5.1 互联网基础5.1.1 互联网的定义和特点5.1.2 互联网的组成和基本原理5.1.2.1 TCP/IP协议5.1.2.2 域名系统(DNS)5.1.3 互联网的应用和发展趋势5.1.3.1 World Wide Web(WWW)5.1.3.2 电子邮件和网上交流5.2 网络安全基础5.2.1 网络安全的定义和重要性5.2.2 常见的网络安全威胁和攻击方式5.2.2.1 病毒和恶意软件5.2.2.2 黑客攻击和网络钓鱼5.2.3 网络安全的防范和保护措施5.2.3.1 防火墙和安全软件5.2.3.2 密码和加密技术结语:本电子教案全面介绍了计算机应用基础的知识,包括计算机概述、计算机硬件基础、操作系统基础、办公软件应用和互联网基础与网络安全。

计算机应用基础教案—计算机的分类与发展在当今数字化的时代,计算机已经成为了我们生活和工作中不可或缺的一部分。

了解计算机的分类与发展,对于我们更好地掌握和应用这一强大的工具具有重要意义。

一、计算机的分类计算机的分类方式多种多样,常见的分类方式包括以下几种:1、按照计算机的性能和规模分类(1)巨型机巨型机是指运算速度最快、性能最高、存储容量最大的计算机。

它们通常用于国家级的科学计算、天气预报、军事模拟等对计算能力要求极高的领域。

例如,用于模拟核爆炸、预测气候变化等。

(2)大型机大型机具有较高的性能和较大的存储容量,主要用于企业级的大规模数据处理、事务处理和科学计算等。

大型银行、航空公司等大型企业常常使用大型机来处理海量的业务数据。

(3)中型机中型机的性能和规模介于大型机和小型机之间,适用于中等规模的企业或组织的业务处理和科学计算。

(4)小型机小型机具有一定的性能和存储容量,适用于小型企业或部门级的应用,如文件服务器、数据库服务器等。

(5)微型机微型机也就是我们常说的个人计算机(PC),包括台式机、笔记本电脑和平板电脑等。

微型机具有体积小、价格低、使用方便等特点,广泛应用于家庭、办公和个人娱乐等领域。

2、按照计算机的用途分类(1)通用计算机通用计算机可以用于多种不同的任务和应用场景,如文字处理、图像处理、游戏娱乐、编程开发等。

个人计算机大多属于通用计算机。

(2)专用计算机专用计算机是为特定的任务或应用而设计的,其功能和性能针对特定的需求进行了优化。

例如,用于工业控制的 PLC(可编程逻辑控制器)、用于医疗设备的计算机等。

3、按照计算机的处理方式分类(1)数字计算机数字计算机以数字形式处理信息,其内部的运算和存储都是基于数字信号。

我们日常使用的计算机大多是数字计算机。

(2)模拟计算机模拟计算机以连续的物理量(如电压、电流等)来表示和处理信息。

模拟计算机主要用于一些需要处理连续变化信号的领域,如模拟仿真、自动控制等。

大学计算机应用基础教案姓名:黎坤系院:计算机学院2014学年第一讲计算机基础知识概述【教学目的】了解计算机概念、特点、发展历程、类型和应用领域等基本知识。

【教学重点】计算机基本概念和分类【教学难点】计算机的概念【教学方法】多媒体教学【教学内容】一、计算机的概念计算机(computer)是一种能自动、高速进行大量算术运算和逻辑运算的电子设备。

其特点为:速度快、精度高、存储容量大、通用性强、具有逻辑判断和自动控制能力。

二、计算机的发展简史1、第一台计算机:ENIAC,美国,1946年。

ENIAC是为了解决新武器研发中有关弹道问题的许多复杂计算而研制的。

它采用电子管作为计算机的基本元件,由18000多个电子管,1500多个继电器,10000多只电容器和7000多只电阻构成,占地170m2,重量30吨,每小时耗电30万千瓦,每秒能进行5000次加法运算。

由于它使用电子器件来代替机械齿轮或电动机械进行运算,并且能在运算过程中不断进行判断,做出选择,过去需要100多名工程师花费1年才能解决的计算问题,它只需要2个小时就能给出答案。

2、计算机的发展过程第一代(1946年~1958年)电子管计算机:几千——几万(次/秒)主要逻辑元件是电子管,特点:体积庞大、运算速度低、成本高、可靠性差、内存容量小。

主要用于科学计算,从事军事和科学研究方面的工作。

第二代(1959年~1964年)晶体管计算机:几万——几十万(次/秒)主要逻辑元件是晶体管,特点:体积小、速度快、功耗低、性能更稳定。

应用扩展到数据处、自动控制等方面。

第三代(1965年~1970年)集成电路计算机:几十万——几百万(次/秒)可靠性和存储容量进一步提高,运算速度更快,价格更低,外部设备种类繁多,与通信密切结合起来。

广泛用于科学计算、数据处理、工业控制等领域。

第四代(1971年以后)大规模集成电路计算机:千万——万亿(次/秒)计算机的存储容量和可靠性又有了很大提高,功能更加完备。

《计算机应用基础》精品课程电子教案第一章:计算机基础知识1.1 计算机概述计算机的定义与发展历程计算机的分类与性能指标1.2 计算机系统组成硬件系统:CPU、内存、输入输出设备等软件系统:系统软件、应用软件1.3 操作系统简介操作系统的功能与作用常见操作系统简介:Windows、Linux、macOS 1.4 计算机病毒与网络安全计算机病毒的定义与传播途径网络安全的基本概念与措施第二章:计算机软件与应用2.1 软件概述软件的定义、分类与开发过程软件版权与知识产权保护2.2 常用软件与应用办公软件:Word、Excel、PowerPoint等网络通信软件:QQ、、电子邮件等2.3 计算机编程基础编程语言的分类与选择常见编程语言简介:C、C++、Java、Python等2.4 计算机应用领域与案例科学计算与数据分析图形图像处理与多媒体应用与机器学习第三章:计算机网络基础3.1 计算机网络概述计算机网络的定义、功能与分类网络拓扑结构与传输介质3.2 网络协议与分层模型网络协议的定义与作用OSI七层模型与TCP/IP协议族3.3 局域网与广域网技术局域网:以太网、Wi-Fi等广域网:电话网、互联网等3.4 网络设备与网络配置网络设备的分类与功能:路由器、交换机、网卡等网络配置方法与技巧第四章:文字处理与办公自动化4.1 文字处理基础文字处理软件的基本操作字体、段落格式设置与排版4.2 表格制作与数据处理表格制作技巧与样式设置数据排序、筛选与公式应用4.3 演示文稿制作演示文稿软件的基本操作幻灯片设计、动画与放映4.4 办公自动化系统与实践办公自动化概述与分类常见办公自动化设备与软件应用第五章:网络通信与信息安全5.1 网络通信技术互联网接入方式与网络速度网络浏览、与5.2 电子邮件应用电子邮件的发送与接收管理、邮件分类与搜索5.3 信息安全概述信息安全的基本概念与威胁信息安全技术与管理措施5.4 网络安全实践与案例分析网络攻击手段与防范策略网络安全事件案例分析与启示第六章:计算机组装与维护6.1 计算机硬件系统主要硬件组件的功能与性能指标计算机组装的基本步骤与技巧6.2 计算机软件安装与升级操作系统安装的一般流程驱动程序的安装与更新软件升级与更新的方法6.3 计算机系统维护定期维护的重要性和方法清理磁盘和文件管理系统优化和性能检测6.4 计算机故障诊断与处理常见硬件故障的诊断与排除软件故障的常见表现与解决办法数据恢复原理与实践第七章:数据库基础与应用7.1 数据库概述数据库的基本概念数据管理系统的演变数据库系统的组成7.2 数据库设计与创建数据库设计的基本步骤创建数据库和表格设置数据类型和约束7.3 数据查询与操作SQL语言的基本查询语句数据更新、删除和插入操作高级查询技术7.4 数据库应用实例数据库在实际应用中的案例分析数据库管理系统的使用数据库应用开发流程第八章:程序设计基础8.1 程序与编程语言程序的基本概念编程语言的分类与特点程序设计的基本原则8.2 算法与逻辑结构算法的定义与特性常见算法设计与分析逻辑结构:顺序、选择、循环8.3 常用编程工具与环境集成开发环境(IDE)的使用代码编辑、编译与调试版本控制与协同开发8.4 编程实践与案例分析简单的编程案例:计算器、数据分析等面向对象程序设计的基本概念实际项目开发流程简介第九章:多媒体技术基础9.1 多媒体概述多媒体的基本概念多媒体技术的应用领域多媒体文件格式9.2 图像与音频处理图像处理基本技术音频文件格式与处理多媒体编辑软件的使用9.3 视频处理与动画制作视频文件格式与编码视频编辑与特效制作动画设计原理与软件9.4 多媒体应用案例多媒体演示文稿的制作数字故事讲述与多媒体教学交互式多媒体应用开发第十章:电子商务与互联网生活10.1 电子商务概述电子商务的基本概念与类型电子商务模式与交易流程电子商务的安全与法律问题10.2 网上购物与支付网上购物平台的使用电子支付系统的原理与实践网络安全支付的注意事项10.3 社交媒体与网络生活社交媒体的基本概念与影响社交媒体平台的应用网络生活的法律与道德规范10.4 互联网创业与就业互联网创业的基本条件与风险网络营销的基本策略互联网行业就业前景与趋势第十一章:计算机图形学与动画11.1 计算机图形学概述图形与图像的区别计算机图形学的应用领域图形处理的基本概念11.2 图形软件与工具常见的图形软件及其特点矢量图形与位图图形的处理动画制作软件与技术11.3 图形设计原则与技巧设计原则:统一性、对比性、重复性等色彩理论及其在图形设计中的应用图形设计的基本技巧11.4 动画原理与制作动画的基本类型与原理帧动画与补间动画的制作动画编辑与优化技巧第十二章:与机器学习12.1 概述的定义与发展历程的应用领域与挑战的基本技术12.2 机器学习基础机器学习的定义与类型监督学习与无监督学习的区别常见机器学习算法简介12.3 深度学习与神经网络深度学习的基本概念神经网络的结构与工作原理常用深度学习框架简介12.4 应用案例自然语言处理与应用计算机视觉与图像识别智能推荐系统与智能第十三章:云计算与大数据13.1 云计算概述云计算的定义与服务模型云计算的类型与优势云计算平台的选择与使用13.2 云存储与云服务云存储的基本概念与特点常见云存储服务及其比较云服务的安全性与隐私保护13.3 大数据概述大数据的定义与特征大数据处理的技术挑战大数据的应用领域13.4 数据分析与挖掘数据分析的基本方法数据挖掘的技术与流程数据可视化与报告第十四章:编程语言进阶与应用14.1 高级编程语言特性面向对象编程函数式编程并发编程14.2 编程语言选择与应用场景不同编程语言的特点与应用领域跨平台编程与框架现代编程语言的发展趋势14.3 软件开发方法与实践敏捷开发与Scrum方法持续集成与持续部署代码复用与模块化设计14.4 项目管理与协作工具项目管理的基本概念与方法版本控制系统的使用团队协作与沟通工具的选择第十五章:计算机伦理与社会责任15.1 计算机伦理计算机伦理的基本原则与问题网络安全与隐私权知识产权与数字鸿沟15.2 社会责任与法律规范网络行为规范与法律责任企业社会责任与可持续发展信息技术对社会的积极与消极影响15.3 信息技术教育与普及信息技术教育的意义与现状数字素养与终身学习信息技术在教育中的应用案例15.4 未来信息技术发展趋势信息技术发展的驱动因素未来计算技术的前景人类与机器的融合与挑战重点和难点解析本文主要介绍了《计算机应用基础》精品课程的电子教案,内容涵盖了计算机基础知识、软件与应用、网络基础、文字处理与办公自动化、网络通信与信息安全、计算机组装与维护、数据库基础与应用、程序设计基础、多媒体技术基础、电子商务与互联网生活、计算机图形学与动画、与机器学习、云计算与大数据、编程语言进阶与应用、计算机伦理与社会责任等十五个章节。

第1章计算机基础教案一、教学目标1.掌握计算机的定义和基本组成部分。

2.了解计算机的分类和发展历程。

3.熟悉计算机的工作原理和数据表示方法。

二、教学内容1.计算机的定义和基本组成部分a.计算机的定义:计算机是一种能够按照预先编好的指令,自动高速地进行各种数值计算和逻辑运算的电子设备。

b.计算机的基本组成部分:中央处理器(CPU)、内存、输入设备、输出设备和存储设备。

2.计算机的分类和发展历程a.计算机的分类:按用途分类(通用计算机和专用计算机)、按处理能力和性能分类(超级计算机、大型计算机、中型计算机、小型计算机和微型计算机)。

b.计算机的发展历程:电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机、微型计算机和个人计算机。

3.计算机的工作原理和数据表示方法a.计算机的工作原理:输入、处理、输出和存储。

b.数据的表示方法:二进制和十进制。

三、教学方法1.教师讲授:通过讲解和举例子,介绍计算机的定义、基本组成部分、分类和发展历程等知识点。

2.学生讨论:鼓励学生进行小组讨论,激发学生的思维能力和对计算机的兴趣。

3.实验演示:通过实验演示计算机的工作原理和数据表示方法,加深学生对相关知识的理解和记忆。

四、教学过程1.探究引入:通过提问学生对计算机的定义和组成部分进行思考。

2.知识讲解:以PPT为工具,讲解计算机的定义和基本组成部分,让学生对计算机有一个基本的概念。

3.教学互动:让学生分组进行小组讨论,讨论计算机的分类和发展历程,并向全班汇报讨论结果。

4.实验演示:进行计算机的工作原理和数据表示方法的实验演示,让学生亲自操作计算机,加深对相关知识的理解。

5.总结复习:梳理本节课的重点知识,帮助学生进行知识的巩固和复习。

五、教学评价1.参与讨论:通过小组讨论和汇报,评价学生对计算机分类和发展历程的理解和表达能力。

2.实验表现:通过实验演示,评价学生对计算机工作原理和数据表示方法的理解和操作能力。

3.总结复习:通过学生对本节课重点知识的总结复习,评价学生对相关知识的掌握程度。

《计算机应用基础》电子教案尊敬的教师或读者:欢迎使用本《计算机应用基础》电子教案。

本教案旨在帮助学生全面理解计算机应用基础的知识,提供详细而全面的教学内容和指导。

第一章:计算机基础知识1.1 计算机的定义与发展历史1.2 计算机的组成与原理1.3 计算机硬件与软件1.4 计算机的操作系统第二章:计算机网络基础2.1 计算机网络的定义与分类2.2 计算机网络的拓扑结构2.3 网络协议与通信原理2.4 互联网与局域网第三章:操作系统基础3.1 操作系统的功能和作用3.2 常见操作系统的特点和应用3.3 操作系统的安装和配置3.4 操作系统的常见故障与解决方法第四章:办公软件应用4.1 文字处理软件的使用4.2 电子表格软件的使用4.3 演示文稿软件的使用4.4 数据库软件的使用第五章:编程基础5.1 编程语言的选择与概述5.2 程序设计基本概念5.3 编程语言的基本语法和结构5.4 常见编程错误和调试技巧第六章:信息安全与保护6.1 信息安全的概念与重要性6.2 常见的信息安全威胁与防范措施6.3 隐私保护和个人信息安全6.4 网络攻击与防御第七章:计算机应用的伦理和法律7.1 计算机伦理与职业道德7.2 版权与知识产权保护7.3 网络信息安全法律法规7.4 个人隐私保护法律法规附件:1、计算机应用基础练习题集2、计算机网络实验指导书3、计算机应用案例分析及解析集法律名词及注释:1、版权:指对著作权法所规定的文学、艺术作品享有的专有权利。

2、知识产权:指一国家所生产的知识、文化和创造性产品所拥有的权利。

3、网络信息安全:指网络信息系统所拥有的保密性、完整性和可用性的状态。

4、个人隐私保护:指保护个人隐私不被侵犯的权利。

敬请注意:本文档中所提及的法律名词及注释仅供参考,如需具体法律解释请咨询相关法律专业人士。

本文档涉及附件:1、《计算机应用基础练习题集》附件-答案2、《计算机网络实验指导书》附件-实验代码3、《计算机应用案例分析及解析集》附件-案例解析感谢您使用本教案,希望能够对您的教学和学习提供帮助。

课题一:计算机的分类与发展

[教学目标]

1、了解计算机的发展史、分类及应用。

2、掌握计算机中数据的表示方法。

[教学重点]

计算机中数据的表示方法。

[教学难点]

引入数据的二进制、八进制和十六进制的表示方法。

[教学手段]

采用课件播放、投影演示、多媒体电子教室同步演示等现代化教学手段。

[作业]

1、(237)10=( )2

2、(125)10=( )16=( )2

3、(11011.101)2=( )10

4、(AF2.8C)16=( )10

5、P31 第2、3题

[教学内容]

一、导入新课

本次课为该课程的第一讲,首先向同学们介绍学习该课程的意义、教学目标、学习要求与方法,以及本课程的教学内容、教学安排与考试方式。

二、计算机发展概述

1、计算机发展简史

世界上第一台电子计算机

1)ENIAC(爱尼亚克),于1946年由美国宾夕法尼亚大学研制成功。

2)冯·诺依曼:提出三个基本思想,即

A、计算机从硬件角度分五大部分

B、程序和数据在计算机中用二进制数表示

C、计算机工作过程中,是由存储程序控制的

计算机发展所经历的五代

计算机发展至今50多年里,计算机的发展非常迅猛,从逻辑元件及软件方面来分析,它已经历了四代,正向第五代迈进:

1)第一代计算机:1946~1957年,主要逻辑元件为电子管;

2)第二代计算机:1958~1964年,主要逻辑元件为晶体管;

3)第三代计算机:1965~1971年,主要逻辑元件为中小规模集成电路;

4)第四代计算机:1972年以后,主要逻辑元件为大规模集成电路(LSI);

5)第五代计算机:1982年以来,许多西方国家开始研制这一代计算机,称为智能计算机,这种计算机的主要特点是实现计算机从“做什么”到“怎么做”的功能转变,即智能化。

计算机的特点、分类及应用

1、运算速度快

每秒钟几十万次到几亿次,甚至几千亿次。

2、计算精度高

在圆周率的计算上,过去经过艰苦努力只能计算到小数点后几百位,现在采用计算机可以轻而易举的计算到小数点后几千位。

3、通用性好

各个领域都能使用计算机进行数值运算和数据处理。

4、运算过程的自动化

计算机根据所存储的程序一步一步地往下执行,中间不需人工干预。

计算机的未来发展趋势

从计算机硬件的未来发展趋势看,主要有以下几个方向:

1、微型化

体积更小,重量更轻,价格更便宜,且功能更强。

2、巨型化

目前世界上还有很多领域,如国防、百年天气预测和地震分析等,都需要功能更为强大的计算机。

3、网络化

将计算机连成网络,可实现计算机的相互通信和资源共享。

4、多媒体化

使人们面对图、文、声并茂的计算机信息。

5、智能化

让计算机能够模仿人脑的功能,即对信息具有智能处理能力。

二、计算机信息处理技术

数制及其转换

(一)数制

1、十进制

1)十进制的数值部分是用10个不同的数码表示的,这10个数码分别是:0、1、2、……、8、9。

2)数码在数据中的位置不同,所代表的数值大小也不同。

例如: (121.45)10=1×102+2×101+1×100+4×10-1+5×10-2

其中:10为十进制数的基数。

2、二进制

1)二进制数只有两个数码符号0、1。

2)其进位基数是2,即每相邻两位之间存在着“逢二进一”的关系。

例如:(10101.101)2=1×24+0×23+1×22+0×21+1×20+1×2-1 +0×2-2+1×2-3

二进制数的运算:

①加法运算规则:

0+0=0; 0+1=1;1+0=1;1+1=10(逢二进一,向高位进位)

②减法运算规则:

0-0=0;1-1=0;1-0=1;0-1=1(向高位借位,借1当2)

③乘法运算规则:

0×0=0;1×0=0;0×1=0;1×1=1;

④除法运算规则:

0/1=0 ;1/1=1( 0/0、 1/0无意义);

3、八进制和十六进制

1)八进制的数码集有8个,即0~7;其进位基数为8,即逢八进一。

2)十六进制的数码集有16个,即0~9,A、B、C、D、E、F。

其中A~F分别代表10~15;十六进制的基数为16,即逢十六进一。

例如:八进制数(476.667)8

十六进制数(B5A.E3)16

(二)转换

1、二--十进制数的互相转换

二-->十的转换:

任何一个二进制数总可以写成上节式(*)的形式.例如:

(111.01)2=(1x22+1x21+1x20+0x2-1+1x2-2)10

将上式的右端按十进制数算出来,就是二进制数101.11对应的十进制数.

十-->二的转换:

我们知道,用"除二取余"的法则可以将十进制数的整数部分化为二进制数的整数部分;用"乘二取整"的法则可以将十进制数的小数部分化成二进制数的小数部分.

例1、将十进制数(139)10转换成二进制数。

(139)10=(10001011)2

2、二--十六进制数的互相转换

二-->十六的转换

从小数点开始,分别向左、向右每四位二进制数为一组,用十六进制数来书写。

如果小数点左侧的位数不是4的倍数则在最左侧用0补足;同样如果小数点右侧位数不足4的倍数,则在最右侧用0补足。

例如、将二进制数(10101.101)2转换成十六进制(15.A)16。

二进制数: 0001 0101 . 1010

十六进制数: 1 5 . A

十六-->二的转换

十六进制到二进制数的转换是二进制到十六进制数转换的逆运算,所以,只要将一个十六进制数的每一位均以四位二进制数来表示就好了。

数据的单位

1、位(Bit)

二进制的位(0或1)是数据的最小单位,又称为比特。

2、字节(Byte)

8个二进制位为一个字节,字节是构成信息的基本单位。

3、字及字长(Word)

①计算机处理信息通常是成批处理,字是这个信息整体的单位。

②字长是一个字中二进制的位数。

③一个字由若干个字节组成。

4、存储容量单位

1字节=8位

1K=1024B

1M=1024KB

1G=1024MB

5、数据的传输单位

Bps 每秒传输的二进制位

Kbps 1Kbps=1000bps

Mbps 1Mbps=1000Kbps

Gbps 1Gbps=1000Mbps

字符型数据的表示方法

ASCII码

数字、字母和符号被计算机处理时都是以二进制码的形式出现的。

这种二进制码的集合就是所谓的ASCII码。

基本的ASCII码有128个,每一个ASCII码与一个8位(bit)二进制数对应,其最高位是0。

相应的十进制数是0-127。

如数字“0”的编码用十进制数表示就是48。

另有128个扩展的ASCII码,最高位都是1,用于表示一些图形符号。

汉字的编码

在汉字处理流程的不同阶段,汉字采用不同的编码。

输入时汉字转化为输入码,计算机处理汉字时采用机内码,显示汉字时转化为显示字型码,交换汉字时又采用交换码。

之所以要用各种不同的编码,主要原因在于为了适应汉字在其处理的不同阶段有不同的要求。

1.汉字输入码

输入码也叫做外部码或外码。

不同的输入法对同一个汉字有不同的编码。

2.汉字机内码

机内码也叫做内码。

时一种用于存贮和处理汉字的代码。

输入码到机内码的转换依赖于输入码表。

每一种输入码都有其各自的转换码表。

3.国标码

国标码是1981年由国家标准局颁布的《信息交换用汉字编码字符集--基本集》的简称,代号是GB2312-80。

共收录了6763个汉字(其中一级汉字3755个,二级汉字3008个)。

4.汉字字型码和汉字库

字型码也叫字模点阵码,是确定一个汉字字型和字体的代码。

规格的字型码有7级。