聚类分析(Q型,R型聚类)算法

- 格式:doc

- 大小:102.00 KB

- 文档页数:11

聚类分析聚类分析又称群分析,它是研究(样品或指标)分类问题的一种多元统计方法,所谓类,通俗地说,就是指相似元素的集合。

聚类分析内容非常丰富,按照分类对象的不同可分为样品分类(Q-型聚类分析)和指标或变量分类(R-型聚类分析);按照分类方法可分为系统聚类法和快速聚类法。

1. 系统聚类分析先将n 个样品各自看成一类,然后规定样品之间的“距离”和类与类之间的距离。

选择距离最近的两类合并成一个新类,计算新类和其它类(各当前类)的距离,再将距离最近的两类合并。

这样,每次合并减少一类,直至所有的样品都归成一类为止。

系统聚类法直观易懂。

1.1系统聚类法的基本步骤:第一,计算n 个样品两两间的距离 ,记作D= 。

第二,构造n 个类,每个类只包含一个样品。

第三,合并距离最近的两类为一新类。

第四,计算新类与各当前类的距离。

第五,重复步骤3、4,合并距离最近的两类为新类,直到所有的类并为一类为止。

第六,画聚类谱系图。

第七,确定类的个数和类。

1.2 系统聚类方法:1.2.1最短距离法1.2.2最长距离法1.2.3中间距离法1.2.4重心法1.2.5类平均法1.2.6离差平方和法(Ward 法)上述6种方法归类的基本步骤一致,只是类与类之间的距离有不同的定义。

最常用的就是最短距离法。

1.3 最短距离法以下用ij d 表示样品i X 与j X 之间距离,用ij D 表示类i G 与j G 之间的距离。

定义类i G 与j G 之间的距离为两类最近样品的距离,即ij G G G G ij d D j J i i ∈∈=,min设类p G 与q G 合并成一个新类记为r G ,则任一类k G 与r G 的距离是:ij G X G X kr d D j j i i ∈∈=,min ⎭⎬⎫⎩⎨⎧=∈∈∈∈ij G X G X ij G X G X d d q j k i p j k i ,,min ,min min {}kq kp D D ,min = 最短距离法聚类的步骤如下:ij d {}ij d(1)定义样品之间距离,计算样品两两距离,得一距离阵记为)0(D ,开始每个样品自成一类,显然这时ij ij d D =。

r型聚类算法r型聚类算法聚类算法是一种常用的数据挖掘技术,通过对数据进行分组,使得同一组内的数据相似度较高,而不同组之间的数据相似度较低。

其中,r型聚类算法是一种基于密度的聚类算法,能够有效地识别出复杂的聚类结构。

一、引言在数据挖掘和机器学习领域,聚类是一项重要任务。

聚类算法的目标是将数据集划分成不同的组,使得同一组内的数据具有较高的相似度,而不同组之间的数据具有较低的相似度。

r型聚类算法是一种热门的聚类算法,具有高效、准确的特点,被广泛应用于各种领域。

二、r型聚类算法原理r型聚类算法基于密度的概念,通过计算数据点周围的点的密度来确定聚类结构。

其核心思想是找到具有高密度的局部区域,这些区域被认为是聚类的中心。

1. 密度定义r型聚类算法中,密度被定义为某个点周围半径为r的圆内包含的点的个数。

密度越大,表示该点周围的数据点越密集。

2. 核心对象核心对象是指在半径为r的圆内包含的点的个数大于等于某个阈值MinPts的点。

核心对象是聚类算法的关键。

3. 直接密度可达(Directly Density Reachable)在r型聚类算法中,直接密度可达是指对于两个点p和q来说,如果q在p的r-领域内,并且p是一个核心对象,那么就称q是直接密度可达于p的。

这个关系是聚类的基础。

4. 密度可达(Density Reachable)对于两个点p和q来说,如果存在一条点的序列p1,p2,...,pn,使得p1=p,pn=q,并且pi+1是pi的直接密度可达点,那么就称q是密度可达于p的。

5. 密度相连(Density Connected)如果存在一个点o,使得点p和q对于o来说是密度可达的,那么称p和q是密度相连的。

密度相连是一种传递关系,能够将具有相似密度的点连接在一起。

三、算法步骤r型聚类算法的具体步骤如下:1. 初始化:设置半径r和最小密度阈值MinPts。

2. 寻找核心对象:遍历数据集中的每一个点,计算其半径为r的圆内包含的点的个数,如果大于等于MinPts,则将其标记为核心对象。

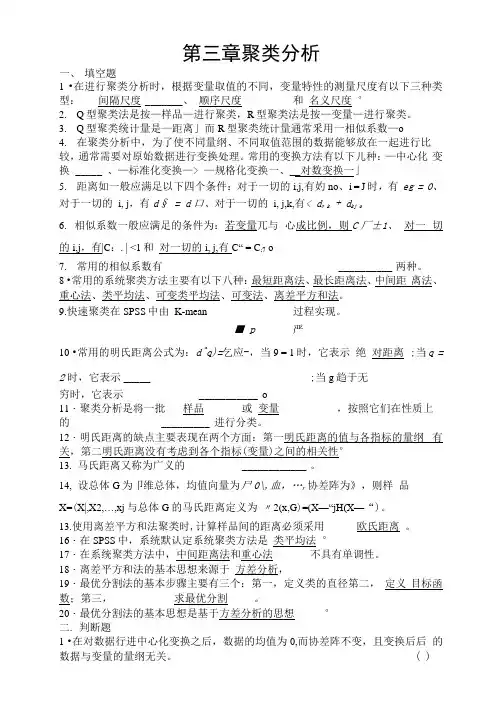

第三章聚类分析一、填空题1 •在进行聚类分析时,根据变量取值的不同,变量特性的测量尺度有以下三种类型:间隔尺度_______ 、顺序尺度和名义尺度°2.Q型聚类法是按—样品—进行聚类,R型聚类法是按—变量—进行聚类。

3.Q型聚类统计量是—距离」而R型聚类统计量通常釆用一相似系数—o4.在聚类分析中,为了使不同量纲、不同取值范围的数据能够放在一起进行比较,通常需要对原始数据进行变换处理。

常用的变换方法有以下儿种:—中心化变换 _____ 、—标准化变换—> —规格化变换一、__对数变换一」5.距离如一般应满足以下四个条件:对于一切的i,j,有妁no、i = J时,有eg = 0、对于一切的i, j,有d§ = d口、对于一切的i, j,k,有< d,k + d kj o6.相似系数一般应满足的条件为:若变量兀与心成比例,则C厂±1、对一切的i,j,有|C:. | <1和对一切的i, j,有C“ = C;7 o7.常用的相似系数有__________ 两种。

8 •常用的系统聚类方法主要有以下八种:最短距离法、最长距离法、中间距离法、重心法、类平均法、可变类平均法、可变法、离差平方和法。

9.快速聚类在SPSS中由_K-mean ________________ 过程实现。

■ p严10 •常用的明氏距离公式为:d^q)=乞应-,当9 = 1时,它表示绝对距离 ;当q =2时,它表示_____ ;当g趋于无穷时,它表示___________ o11・聚类分析是将一批样品或变量,按照它们在性质上的_________ 进行分类。

12・明氏距离的缺点主要表现在两个方面:第一明氏距离的值与各指标的量纲有关,第二明氏距离没有考虑到各个指标(变量)之间的相关性°13.马氏距离又称为广义的____________ 。

14,设总体G为卩维总体,均值向量为尸0\,血,…,协差阵为》,则样品X=(X|,X2,…,xj与总体G 的马氏距离定义为〃2(x,G)=(X—“jH(X—“)。

聚类分析cluster analysis聚类分析方法是按样品(或变量)的数据特征,把相似的样品(或变量)倾向于分在同一类中,把不相似的样品(或变量)倾向于分在不同类中。

聚类分析根据分类对象不同分为Q型和R型聚类分析在聚类分析过程中类的个数如何来确定才合适呢?这是一个十分困难的问题,人们至今仍未找到令人满意的方法。

但是这个问题又是不可回避的。

下面我们介绍几种方法。

1、给定阈值——通过观测聚类图,给出一个合适的阈值T。

要求类与类之间的距离不要超过T值。

例如我们给定T=0.35,当聚类时,类间的距离已经超过了0.35,则聚类结束。

聚类分析的出发点是研究对象之间可能存在的相似性和亲疏关系。

样品间亲疏程度的测度研究样品或变量的亲疏程度的数量指标有两种,一种叫相似系数,性质越接近的变量或样品,它们的相似系数越接近于1或一l,而彼此无关的变量或样品它们的相似系数则越接近于0,相似的为一类,不相似的为不同类;另一种叫距离,它是将每一个样品看作p维空间的一个点,并用某种度量测量点与点之间的距离,距离较近的归为一类,距离较远的点应属于不同的类。

变量之间的聚类即R型聚类分析,常用相似系数来测度变量之间的亲疏程度。

而样品之间的聚类即Q型聚类分析,则常用距离来测度样品之间的亲疏程度。

定义:在聚类分析中反映样品或变量间关系亲疏程度的统计量称为聚类统计量,常用的聚类统计量分为距离和相似系数两种。

距离:用于对样品的聚类。

常用欧氏距离,在求距离前,需把指标进行标准化。

相似系数:常用于对变量的聚类。

一般采用相关系数。

相似性度量:距离和相似系数。

距离常用来度量样品之间的相似性,相似系数常用来度量变量之间的相似性。

样品之间的距离和相似系数有着各种不同的定义,而这些定义与变量的类型有着非常密切的关系。

距离和相似系数这两个概念反映了样品(或变量)之间的相似程度。

相似程度越高,一般两个样品(或变量)间的距离就越小或相似系数的绝对值就越大;反之,相似程度越低,一般两个样品(或变量)间的距离就越大或相似系数的绝对值就越小。

聚类分析是一种建立分类的多元统计分析方法,它能够将一批样本(或变量)数据根据其诸多特征,按照在性质上的亲疏程度在没有先验知识的情况下进行自动分类,产生多个分类结果,类内部个体特征具有相似性,不同类间个体特征的差异性较大。

没有先验知识是指没有事先指定分类标准。

亲疏程度是指各变量取之上的总体差异程度。

对亲疏程度的测量一般有两个角度:第一,个体间的相似程度;第二,个体间的差异程度。

相似程度通常用简单相关系数或等级相关系数。

差异程度通常计算某种距离来测度。

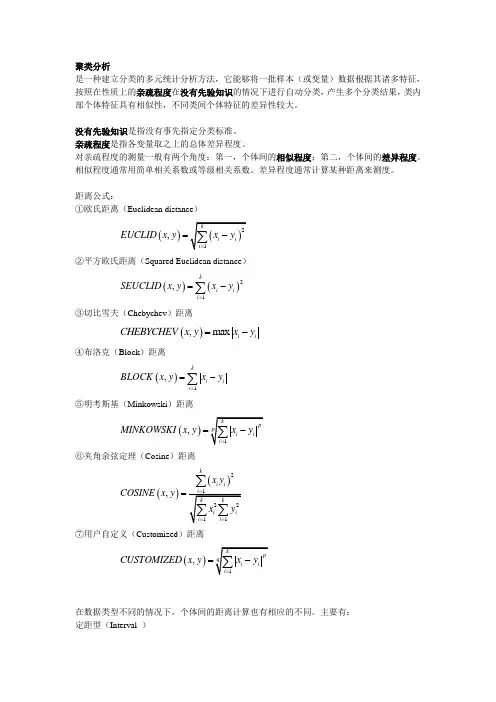

距离公式:①欧氏距离(Euclidean distance )(),EUCLID x y =②平方欧氏距离(Squared Euclidean distance )()()21,ki i i SEUCLID x y x y ==-∑③切比雪夫(Chebychev )距离(),max i i CHEBYCHEV x y x y =-④布洛克(Block )距离()1,ki i i BLOCK x y x y ==-∑⑤明考斯基(Minkowski )距离(),MINKOWSKI x y =⑥夹角余弦定理(Cosine )距离()()2,ki i x y COSINE x y =∑⑦用户自定义(Customized )距离(),CUSTOMIZED x y =在数据类型不同的情况下,个体间的距离计算也有相应的不同。

主要有: 定距型(Interval )计数变量(Count ) 二值变量(Binary )在计数变量时,有卡方距离和Phi 方距离 ①卡方距离(Chi-Square measure )(),CHISQ x y =②Phi 方距离(Phi-Square measure )(),PHISQ x y =二值变量时,有简单匹配系数和雅科比系数 ①简单匹配系数(Simple Matching )(),S x y a b c d =+++②雅科比系数(Jaccard )(),b cJ x y a b c+=++聚类分析的应注意的几点:1.变量的选择:所选择的变量应符合聚类的要求(即指标体系要符合要求)2.数量级的问题:变量之间不应该有数量级上的差异。

聚类分析也是一种分类技术。

与多元分析的其他方法相比,该方法较为粗糙,理论上还不完善,但应用方面取得了很大成功。

与回归分析、判别分析一起被称为多元分析的三大方法。

聚类的目的。

根据已知数据,计算各观察个体或变量之间亲疏关系的统计量(距离或相关系数)。

根据某种准则(最短距离法、最长距离法、中间距离法、重心法),使同一类内的差别较小,而类与类之间的差别较大,最终将观察个体或变量分为若干类。

聚类分析又叫群分析、点群分析或者簇分析,是直接比较各事物之间的性质,将性质相近的归为一类,将性质差别较大的归入不同的类。

1、聚类分析聚类分析也称群分析、点群分析。

例如,我们可以根据各个银行网点的储蓄量、人力资源状况、营业面积、特色功能、网点级别、所处功能区域等因素情况,将网点分为几个等级,再比较各银行之间不同等级网点数量对比状况。

1、基本思想:我们所研究的样品(网点)或指标(变量)之间存在程度不同的相似性(亲疏关系——以样品间距离衡量)。

于是根据一批样品的多个观测指标,具体找出一些能够度量样品或指标之间相似程度的统计量,以这些统计量为划分类型的依据。

把一些相似程度较大的样品(或指标)聚合为一类,把另外一些彼此之间相似程度较大的样品(或指标)又聚合为另一类,直到把所有的样品(或指标)聚合完毕,这就是分类的基本思想。

在聚类分析中,通常我们将根据分类对象的不同分为Q型聚类分析和R型聚类分析两大类。

R型聚类分析是对变量进行分类处理,Q型聚类分析是对样本进行分类处理。

R型聚类分析的主要作用是:1、不但可以了解个别变量之间的关系的亲疏程度,而且可以了解各个变量组合之间的亲疏程度。

2、根据变量的分类结果以及它们之间的关系,可以选择主要变量进行回归分析或Q型聚类分析。

Q型聚类分析的优点是:1、可以综合利用多个变量的信息对样本进行分类;2、分类结果是直观的,聚类谱系图非常清楚地表现其数值分类结果;3、聚类分析所得到的结果比传统分类方法更细致、全面、合理。

第七章聚类分析第七章聚类分析§7.1聚类分析方法一、基本思想根据一批样品的多个观测指标,具体找出一些能够度量样品或指标间相似程度的统计量,以这些统计量为划分类型的依据,把一些相似程度较大的样品聚为一类。

关系密切的聚为一个小的分类单位,关系疏远的聚为一个大的分类单位,直到把所有样品或指标都聚类完毕,这样就可以形成一个由小到大的分类系统。

聚类分析分类:按聚类变量分为样品聚类(Q聚类)和指标聚类(R聚类);按聚类方法分为系统聚类和动态聚类二、相似性测度1、对样品进行聚类时,相似性一般用距离来衡量:(1)绝对值距离(2)欧氏距离(欧几里得距离)(3)平方欧氏距离(4)切比雪夫距离(5)闵可夫斯基距离2、对指标进行聚类时,相似性通常根据相关系数或某种关联性来决定(1)夹角余弦(2)皮尔逊相关系数(简单相关系数)§7.2系统聚类法一、基本思想系统聚类法分类:聚集法和分解法。

聚集法:首先将每个个体各自看成一群,将最相似的两个群合并,重新计算群间距离,再将最相似的两群合并,每步减少一群,直至所有个体聚为一群为止。

分解法:首先将所有个体看成一群,将最不相似的个体分成两群,每步增加一群,直至所有个体各自成为一群。

二、群间距离的定义1、最短距离法将两变量间的距离定义为一个群中所有个体与另一个群中的所有个体距离最小者。

设为群中的任一个体,为群中的任一个体,表示个体与间的距离,表示群与群间的距离,则最短距离法把两群间距离定义为:设类合并成一个新类记为,则任一类的距离为最短距离法进行聚类分析的步骤如下:(1)定义样品间距离,计算样品的两两距离,得一距离阵记为,开始每一个样品即为一类,显然这时(2)找出距离最小元素,设为,则将合并成一个新类,记为,即(3)按类间距离计算新类与其他类的距离(4)重复(2)(3)步,直到所有元素并成一类。

如果某一步距离最小的元素不止一个,则对应这些最小元素的类可以同时合并。

例7.1设有六个样品,每个只测量一个指标,分别是1, 2,5,7,9,10,试用最短距离法将它们分类。

聚类算法聚类分析根据分类对象不同分为Q型聚类分析和R型聚类分析。

Q型聚类是指对样品进行聚类;R型聚类是指对变量进行聚类。

根据处理方法的不同又分为:系统聚类法、有序样品聚类法、动态聚类法、模糊聚类法、图论聚类法等。

算法原理:对于样品(变量)进行分类,就需要研究样品之间的关系。

性质越接近的样品(变量),它们的相似系数绝对值越接近1,而彼此无关的样品(变量),它们相似系数的绝对值接近于0.比较相似的样品(变量)归为一类,不怎么相似的样品归为不同的类。

一、数据类型在实际问题中,遇到的变量有的是定量的(如长度、重量等),有的是定性的(如性别、职业等),因此将变量的类型分为以下三种尺度:间隔尺度:变量是用实数来表示的,如长度、重量、压力和速度等等。

有序尺度:变量度量时没有明确的数量表示,而是划分一些等级,等级之间有次序关系,如产品分为上、中、下三等,此三等有次序关系,但没有数量关系。

名义尺度:变量度量时既没有数量表示,也没有次序关系,而用不同状态来表示,如性别变量有男、女两种状态;某物体有红、黄、白三种颜色等。

二、对于数据具有不同的量纲以及不同的数量级单位,为了使不同量纲及不同数量级的数据能放在一起比较,一般在具体运用多元统计各种方法之前,先对数据进行变换处理。

(一)间隔尺度变量变换方法1、中心化处理变换:变换后数值=变换前数值-该变量的均值称为中心化变换,即平移变换,该变换可以使新坐标的原点与样品点集合的重心重合,而不会改变样本间的相互位置,也不会改变变量的相关性。

2、标准化变换变换:变换后数值=(变换前数值-该变量的均值)/该变量标准差称为标准化变换,变换后的数据,每个变量的样本均值为0,标准差为1,而且标准化变换后的数据与量纲无关。

3、极差正规化变换(规格化变换)变换:变换后数值=(变换前数值-该变量最小值)/极差称为极差正规化变换,变换后的数据在0到1之间;也是与量纲无关。

4、对数变换变换:变换后数值=log(变换前数值)称为对数变换,要求该变量所有值均大于0,它可以将具有指数特征的数据结构变换为线性数据结构。

聚类分析简单说就是对数据进行分类,对于一个行列数据表来说,我们既可以对变量(通常是数据表中的列)进行分类,也可以对个案(通常是数据表中的行)进行分类。

对变量的聚类称为R型聚类,对个案的聚类称为Q型聚类,这两种聚类在数学上是对称的,并无不同。

聚类是一种探索性分析,事先并不知道有多少种分类,而是从数据本身出发,根据算法自行分类,算法不同,聚类的结果也不同。

但是原则都是统一的,那就是:类别内部的差异尽可能小,而类别间的差异尽可能大。

一、聚类分析的基本算法1.非层次聚类法首先根据经验或者专业确定一个最终的类别个数,在所有数据中选取一些作为初始类作为质心,通过计算剩余数据到质心之间的距离来判断归类,每归一类就重新计算质心,如此迭代直至达到标准。

整个计算过程都是针对数据本身,不会出现类与类之间的层次关系,因此速度较快。

缺点是只能对个案进行聚类,而不能对变量聚类,数据必须是连续型数据,并且要求多元正态性和方差齐性。

2.层次聚类法首先确定数据间的距离计算方式和类与类之间的距离计算方式,根据距离的远近进行归类,这种方法存在类与类之前的层次关系,因此成为层次聚类法,缺点是计算速度较慢,优点是既能对变量进行聚类,也能对个案进行聚类,并且数据可以为连续型数据和分类数据,提供的距离测量方法也很丰富。

3.智能聚类法无论是层次聚类法还是非层次聚类法,都属于传统聚类法,都有一定的局限,而随着数据挖掘而发展起来的智能聚类法,既继承了传统聚类方法的优点,也改进了诸如计算速度慢等缺点,同时还可以自动判断最佳类别数,越来越受到重视。

二、距离与相似系数既然聚类分析对数据进行分类的标准主要是距离和相似系数,那么就来介绍一下这两个指标在聚类分析中都有哪些计算方式。

聚类分析中的距离分为数据与数据间的距离和类与类之间的距离,类与类之间的距离只有层次聚类法和智能聚类法会用到。

数据与数据间的距离计算方式有1.欧式距离(Euclidean)两样本x,y之间的距离是各样本中变量之差的平方和的平方根2.欧式平方距离两样本x,y之间的距离是各样本中变量之差的平方和的平方根3.切比雪夫距离两样本x,y之间的距离是各样本中所有变量值之差绝对值中的最大值4.块距离(Block)两样本x,y之间的距离是各样本中所有变量值之差绝对值的总和,用于Q型聚类5.明氏距离两样本x,y之间的距离是各样本中每对变量值之差的绝对值的p次方的总和6.设定距离两样本x,y之间的距离是各样本中每对变量值之差的绝对值的p次方的总和,再求q次方根7.卡方统计量针对分类变量的距离8.Phi方统计量针对分类变量的距离其中以上6种距离是针对连续变量的,最后两种是针对分类变量的类与类间的距离计算方式有1.组内连接法两类合并为一类后,合并后的类中所有项之间的平均距离最小2.组间连接法合并两类的结果使所有的两两项对之间的平均距离最小。