实验4实验指导书

- 格式:docx

- 大小:202.24 KB

- 文档页数:7

化工原理实验指导书化学工程系目录实验一流体机械能转换实验 (1)实验二离心泵特性曲线测定 (3)实验三对流给热系数测定 (9)实验四筛板精馏塔实验 (13)实验一流体机械能转换实验一、实验目的熟悉流动流体中各种能量和压头的概念及其互相转换关系,在此基础上掌握柏努利方程。

二、实验原理1. 流体在流动时具有三种机械能:即①位能,②动能,③压力能。

这三种能量可以互相转换。

当管路条件改变时(如位置高低,管径大小),它们会自行转换。

如果是粘度为零的理想流体,由于不存在机械能损失,因此在同一管路的任何二个截面上,尽管三种机械能彼此不一定相等,但这三种机械能的总和是相等的。

2. 对实际流体来说,则因为存在内摩擦,流动过程中总有一部分机械能因摩擦和碰撞而消失,即转化成了热能。

而转化为热能的机械能,在管路中是不能恢复的。

对实际流体来说,这部分机械能相当于是被损失掉了,亦即两个截面上的机械能的总和是不相等的,两者的差额就是流体在这两个截面之间因摩擦和碰撞转换成为热的机械能。

因此在进行机械能衡算时,就必须将这部分消失的机械能加到下游截面上,其和才等于流体在上游截面上的机械能总和。

3. 上述几种机械能都可以用测压管中的一段液体柱的高度来表示。

在流体力学中,把表示各种机械能的流体柱高度称之为“压头”。

表示位能的,称为位压头;表示动能的,称为动压头(或速度头);表示压力的,称为静压头;已消失的机械能,称为损失压头(或摩擦压头)。

这里所谓的“压头”系指单位重量的流体所具有的能量。

4. 当测压管上的小孔(即测压孔的中心线)与水流方向垂直时,测压管内液柱高度(从测压孔算起)即为静压头,它反映测压点处液体的压强大小。

测压孔处液体的位压头则由测压孔的几何高度决定。

5. 当测压孔由上述方位转为正对水流方向时,测压管内液位将因此上升,所增加的液位高度,即为测压孔处液体的动压头,它反映出该点水流动能的大小。

这时测压管内液位总高度则为静压头与动压头之和,我们称之为“总压头”。

实验一园林花卉的分类与识别(一)花卉的原产地、形态特征、生态习性和栽培方式的识别一、实验目的与要求:通过对花卉的分类、识别和不同生态环境下生长发育状况观察,使学生能了解主要花卉的原产地、形态特征、生态习性和栽培方式,从而指导花卉生产和为园林应用服务。

二、实验原理:全球花卉种属繁多,由于原产地和遗传基础的不同,形成了不同的生态习性和生长发育特点,但从生活型、栽培方式或应用特点等不同角度来看,某些花卉有共同的特性或相似的用途,这是对花卉进行各种不同分类的基础。

三、实验地点:本市花卉市场四、材料与用具:记录板、扩大镜、卷尺、《花卉识别手册》等。

五、方法与步骤(可分数次进行)1. 由教师指导识别300-500种或品种,并按生活型、栽培方式、观赏特性、系统分类和原产地气候型等进行分类。

2. 学生3~5人一组,通过观察分析并对照识别手册或相关专业书籍,记载花卉主要观赏部位的形态,并记忆花卉中名和学名,归纳其所属类别。

3. 观察不同生长条件或栽培方式下花卉生长发育表现,了解各类花卉或种、品种的生态习性。

六、作业与思考1. 每次重点识别开花植物5-10种,按多种分类法分类,并填写下表。

2. 掌握10-20处常见花卉所属原产地气候型。

3. 花卉依原产地的分类与依生活型和栽培方式的分类的关系如何?4. 理解花卉分类的意义。

如何评价各种分类法的优缺点?花卉分类与识别记载表(二)花卉的品种分类识别一、实验目的与要求:通过花卉品种分类,为花卉生产和园林应用提供服务;为科学研究如新品种培育、品种改良等提供依据。

二、实验原理:本着科学、实用的原则,采用不同的依据对花卉品种进行分类。

三、实验地点:花房或省市菊展现场四、材料与用具:植物材料为菊花(Dendranthema morifolium),主要用具有钢卷尺、记录板等。

五、方法与步骤(一)由指导教师到菊展地点作简单介绍,并指定各类盆菊若干盆进行编号,重点观测记载有关分类指标:(二)学生2人一组,对指定盆菊按以下依据进行分类(以《花卉学》教材菊花分类系统为参考)1.按花径大小分类1.1大菊:直径在18cm以上者1.2中菊:直径在9-18cm以上者1.3小菊:直径在9cm以下者2. 按瓣形及花型分类(参考中国园艺学会和中国花卉盆景协会1982年分类系统5类30型13亚型)2.1 平瓣类2.2 匙瓣类2.3 管瓣类2.4 桂瓣类2.5 畸瓣类3. 按栽培及造型分类3.1独本菊3.2案头菊3.3多头菊3.4大立菊3.5塔菊3.6 悬崖菊3.7 盆景菊3.8切花菊3.9其它六、作业与思考1. 自制表格填写分类结果2. 比较按栽培与造型方式分类的各类菊花欣赏特点及造型要点。

实验指导书一、实验目的本实验旨在帮助学生掌握实验室基本操作技能,提高实验仪器的使用水平,培养实验设计和实验数据处理的能力。

二、实验器材本实验所需器材如下:1. 显微镜2. 高压电源3. 量筒4. 试剂瓶5. 称量瓶6. 烧杯7. 导线8. 静电仪9. 板卡三、实验步骤1. 实验前准备a. 检查所需实验器材是否准备齐全。

b. 清洗实验器材,确保没有污染物。

c. 与实验小组成员分工合作,确定实验计划和操作流程。

2. 实验操作a. 根据实验要求,配置实验所需试剂。

b. 根据实验要求,进行量筒、称量瓶等设备的校准工作。

c. 进行实验样品的制备或准备好实验样品,保证实验数据的准确性。

d. 启动实验仪器,根据仪器指南进行操作。

e. 记录实验过程中的操作步骤以及观察到的现象。

f. 根据实验数据,进行相应的统计和处理。

3. 实验结果分析a. 对实验结果进行详细的数据分析,包括数值计算和统计处理。

b. 根据实验结果,结合实验目的,进行合理的结论推理。

4. 实验报告编写a. 撰写实验报告,按照规定的格式进行排版。

b. 在实验报告中清晰地介绍实验目的、实验原理、实验步骤和实验结果。

c. 分析实验结果,展示数据处理方法和结果。

d. 提出实验中存在的问题和改进方案。

e. 根据实验所得结果,进行相关的讨论和思考。

四、实验注意事项1. 实验过程中要佩戴实验手套、实验眼镜等个人防护装备,确保实验安全。

2. 实验前请仔细阅读实验指导书,并熟悉实验原理和操作方法。

3. 操作实验仪器时要小心谨慎,避免操作失误和仪器损坏。

4. 实验过程中要注意环境卫生,保持实验台面的整洁。

5. 实验结束后,将实验器材进行清洗归位,保持实验室的整洁。

五、实验安全提示1. 实验过程中要避免接触有毒有害物品,如酸碱溶液等。

2. 实验操作时要注意电源的正确使用,以避免触电事故的发生。

3. 实验中如遇到异常情况,应立即停止操作并向实验室管理员报告。

六、实验评分标准1. 实验仪器的正确使用和操作流程的掌握程度。

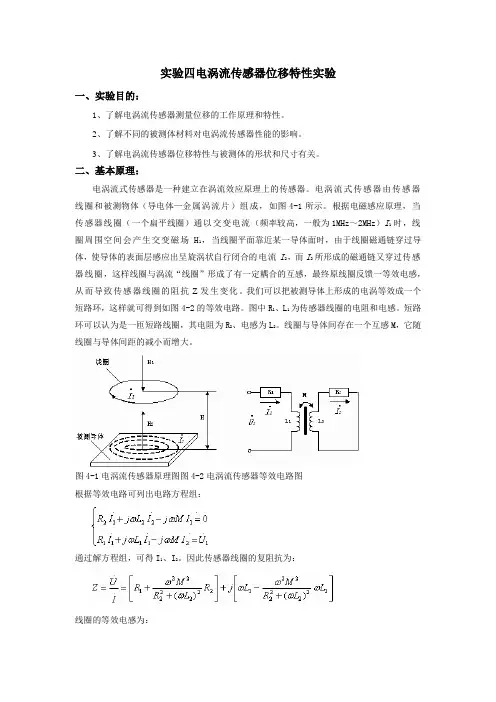

实验四电涡流传感器位移特性实验一、实验目的:1、了解电涡流传感器测量位移的工作原理和特性。

2、了解不同的被测体材料对电涡流传感器性能的影响。

3、了解电涡流传感器位移特性与被测体的形状和尺寸有关。

二、基本原理:电涡流式传感器是一种建立在涡流效应原理上的传感器。

电涡流式传感器由传感器线圈和被测物体(导电体—金属涡流片)组成,如图4-1所示。

根据电磁感应原理,当传感器线圈(一个扁平线圈)通以交变电流(频率较高,一般为1MHz~2MHz)I1时,线圈周围空间会产生交变磁场H1,当线圈平面靠近某一导体面时,由于线圈磁通链穿过导体,使导体的表面层感应出呈旋涡状自行闭合的电流I2,而I2所形成的磁通链又穿过传感器线圈,这样线圈与涡流“线圈”形成了有一定耦合的互感,最终原线圈反馈一等效电感,从而导致传感器线圈的阻抗Z发生变化。

我们可以把被测导体上形成的电涡等效成一个短路环,这样就可得到如图4-2的等效电路。

图中R1、L1为传感器线圈的电阻和电感。

短路环可以认为是一匝短路线圈,其电阻为R2、电感为L2。

线圈与导体间存在一个互感M,它随线圈与导体间距的减小而增大。

图4-1电涡流传感器原理图图4-2电涡流传感器等效电路图根据等效电路可列出电路方程组:通过解方程组,可得I1、I2。

因此传感器线圈的复阻抗为:线圈的等效电感为:线圈的等效Q值为:Q=Q0{[1-(L2ω2M2)/(L1Z22)]/[1+(R2ω2M2)/(R1Z22)]}式中:Q0—无涡流影响下线圈的Q值,Q0=ωL1/R1;Z22—金属导体中产生电涡流部分的阻抗,Z22=R22+ω2L22。

由式Z、L和式Q可以看出,线圈与金属导体系统的阻抗Z、电感L和品质因数Q值都是该系统互感系数平方的函数,而从麦克斯韦互感系数的基本公式出发,可得互感系数是线圈与金属导体间距离x(H)的非线性函数。

因此Z、L、Q均是x的非线性函数。

虽然它整个函数是一非线性的,其函数特征为"S"型曲线,但可以选取它近似为线性的一段。

岩体⼒学实验指导书实验4 测定岩⽯的静⼒变形参数⼀、基本原理岩⽯的变形是指岩⽯在外荷载作⽤下,内部颗粒间相对位置变化⽽产⽣与⼤⼩的变化,反映岩⽯变形性质的参数常⽤的有:弹性模量和泊松⽐。

岩⽯变形模量是指试样在单向压缩条件下,压应⼒与纵向应变之⽐,⼜可分为:1、初始模量:应⼒应变曲线原点处的切线斜率。

2、切线模量:对应于应⼒应变曲线上某⼀点M处的切线斜率。

3、割线模量:应⼒应变曲线某⼀点M与原点O的联线的斜率;⼀般取单轴抗压强度的50%的应变点与原点联线的斜率代表该岩⽯的变形模量。

泊松⽐是指单向压缩条件下横向应变与纵向应变之⽐;⼀般⽤单轴抗压强度的50%对应的横向与纵向应变之⽐作为岩⽯的泊松⽐。

本试验是将岩⽯试样置于压⼒机上加压,同时⽤应变计或位移计测记不同压⼒下的岩⽯变形值,求得应⼒应变曲线,然后通过该曲线求岩⽯的变形模量和泊松⽐。

⽬前,测记变形(或应变)的仪表很多,如电阻应变仪、千分表、线性差动变换器等等,其中以电阻应变仪使⽤最⼴,在此着重介绍这种仪器的测量⽅法。

电阻应变仪测量岩⽯应变的基本原理是将电阻应变⽚粘贴在试样的表⾯,当岩⽯受压变形时,电阻应变⽚与岩⽯⼀起变形,并使其电阻值产⽣变化,通过电阻应变仪的电桥装置,测出该变化的电阻值并⾃动转换为应变值,此值即为岩⽯的应变值。

⼆、仪器设备1、制样设备:钻岩机、切⽯机、磨⽚机等;2、测量平台;3、压⼒机;4、静态电阻应变仪;5、惠斯顿电桥、万⽤表、兆欧表;6、电阻⽚及贴⽚设备;7、电线及焊接设备。

三、操作步骤1、试样制备(1)样品可⽤钻孔岩芯或在坑槽中采取的岩块,在取样和试样制备过程中,不允许发⽣认为裂隙。

(2)试件规格:采⽤直径5厘⽶,⾼为10厘⽶的⽅柱体,各尺⼨允许变化范围为:直径及边长为±0.2厘⽶,⾼为±0.5厘⽶。

(3)试样制备的精度应満⾜如下要求:a沿试样⾼度,直径的误差不超过0.03cm;b试样两端⾯不平⾏度误差,最⼤不超过0.005cm;c端⾯应垂直于轴线,最⼤偏差不超过0.25°;d ⽅柱体试样的相邻两⾯应互相垂直,最⼤偏差不超过0.25°。

《食品工艺学-果蔬》实验指导书实验一、果蔬罐头实验:实验项目名称:桔子罐头的制作实验项目性质:验证性所属课程名称:食品工艺学试验计划学时:4一、实验的目的通过实验使学生熟识和掌握罐头制作的一般工艺流程及工艺参数,及其不同类别食品罐头的加工技术。

二、实验内容和要求以新鲜的桔子为原料,采取去皮、碱水浸泡、酸洗等工艺,最后密封杀菌制作罐头。

三、本实验的基本原理和方法罐藏是把食品原料经过前处理后,装入能密封的容器内,添加糖液、盐液或水,通过排气、密封和杀菌,杀灭罐内有害微生物并防止二次污染,使产品得以长期保藏的一种加工技术。

四、实验主要仪器设备和材料及其基本工作原理温州蜜桔、白砂糖、柠檬酸、盐酸、氢氧化钠、四旋玻璃瓶、不锈钢锅、镊子、天平、称、测糖仪、温度计五、实验方法、步骤及结果测试(一)工艺流程原料选扦一选果分组一清洗—热烫剥皮—去络、分瓣—酸碱处理一漂洗一整理—分选一装罐一真空封罐,杀菌一冷却一擦罐、人库、贴标(二)制作方法1.原料选择选用肉质致密、色泽鲜艳美观、香味良好、糖分含显高、糖酸比适度、含橙皮苷低的果实。

果实呈扁圆形、原料无、果皮薄.桔大小一致、无损伤果,适于加丁的品种有温州蜜柑、本地早及红桔。

2.原料处理①去皮、分瓣桔子经剔选后在生产罐头前需进行清洗后剥皮、有热剥和冷剥。

热剥是把桔子放在90℃的热水中烫2-3min,烫至易剥皮但果心不热为准。

不热烫者为冷剥,一般这种方法多采用于出口厂家,剥皮稍费功夫,由于预热次数减少对营养、风味保存较好。

皮剥号后即进行分瓣,分瓣要求手轻,以免囊因受挤压而破裂,因此要特别注意,可用小刀帮助分瓣,办要干爽,桔络去净为宜。

另一方面办的大小在分瓣是应分开便于处理。

一般按大、中、小三级分,烂瓣另作处理。

②去囊衣:可分为全去囊衣及半去囊衣两种。

a、全去囊衣:将桔半先行浸酸处理,办与水之比为1:1.5(或2),用0.4%左右的盐酸溶液处理桔办,一般为30min左右,具体使用酸的浓度及桔办的囊衣厚薄,品种等来定浸泡的时间,水温要求在20℃以上随温度上升其作用加速,但要注意温度不易过高,20—25℃为宜,当浸泡到囊衣发软并呈疏松状,水呈乳浊状即可沥干桔瓣,放入流动清水中漂洗至不浑浊止,然后进行碱液处理,使用浓度为0.4%,水温在20-24℃浸泡2-5min,具体软囊衣厚薄而定。

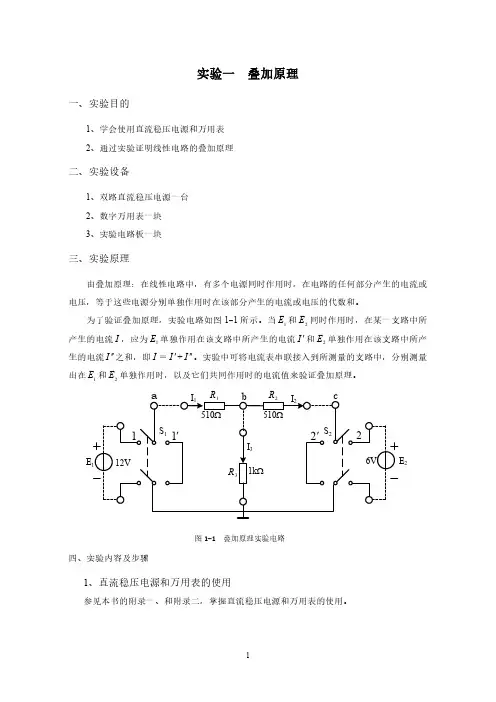

实验一叠加原理一、实验目的1、学会使用直流稳压电源和万用表2、通过实验证明线性电路的叠加原理二、实验设备1、双路直流稳压电源一台2、数字万用表一块3、实验电路板一块三、实验原理由叠加原理:在线性电路中,有多个电源同时作用时,在电路的任何部分产生的电流或电压,等于这些电源分别单独作用时在该部分产生的电流或电压的代数和。

为了验证叠加原理,实验电路如图1-1所示。

当1E 和2E 同时作用时,在某一支路中所产生的电流I ,应为1E 单独作用在该支路中所产生的电流I '和2E 单独作用在该支路中所产生的电流I ''之和,即I =I '+I ''。

实验中可将电流表串联接入到所测量的支路中,分别测量出在1E 和2E 单独作用时,以及它们共同作用时的电流值来验证叠加原理。

2E 四、实验内容及步骤1、直流稳压电源和万用表的使用参见本书的附录一、和附录二,掌握直流稳压电源和万用表的使用。

图1-1叠加原理实验电路2、验证叠加原理实验电路如图1-1所示,1E 、2E 由直流稳压电源供给。

1E 、2E 两电源是否作用于电路,分别由开关1S 、2S 来控制。

实验前先检查电路,调节两路稳压电源使V 121=E 、V 62=E ,进行以下测试,并将数据填入表1-1中。

(1)1E 单独作用时(1S 置“1”处,2S 置“'2”处),测量各支路的电流。

(2)2E 单独作用时(1S 置“1'”处,2S 置“2”处),测量各支路的电流。

(3)1E 、2E 共同作用时(1S 置“1”处,2S 置“2”处),测量各支路的电流。

表1-1数据记录与计算1I (mA )2I (mA)3I (mA)电源电压测量计算误差测量计算误差测量计算误差V 121=E V 62=E VE 6E V,1221==五、预习要求1、认真阅读本书附录中对稳压电源的介绍,掌握稳压电源的使用方法。

2、认真阅读本书附录中对万用表的介绍,掌握测量直流电压、电流,交流电压及电阻值的使用方法。

icore4实验指导书

iCore4实验指导书

一、实验目的

本实验旨在让学生了解iCore4芯片的基本操作,掌握其开发流程,为后续深入学习嵌入式系统打下基础。

二、实验设备

iCore4开发板

电脑(已安装iCore4开发环境)

电源适配器

杜邦线

串口转接器

三、实验步骤

实验准备:确保iCore4开发板与电脑已正确连接,电源适配器已接入。

打开电脑,进入iCore4开发环境。

启动iCore4:按下开发板上的电源按钮,观察开发板上的LED灯是否正常点亮。

在电脑的iCore4开发环境中,应能检测到设备并显示连接状态。

编写程序:使用iCore4开发环境中的代码编辑器,编写简单的程序。

例如,使LED灯闪烁。

编译程序:在开发环境中,选择“编译”功能,将编写好的程序编译成iCore4可以执行的二进制文件。

下载程序:将编译好的二进制文件通过串口转接器下载到iCore4中。

在开发环境中选择“下载”功能,并确保正确连接串口转接器。

运行程序:下载完成后,重新启动iCore4。

观察LED灯是否按照编写的程序进行闪烁。

调试程序:如果在运行过程中出现异常,可以使用开发环境中的调试工具进行调试。

检查代码中的错误,并进行修正。

实验总结:完成实验后,记录实验过程和结果,并进行总结。

四、注意事项

在使用过程中,确保电源适配器安全可靠,防止过载或短路。

在下载程序时,确保串口转接器连接正确,避免造成数据丢失或损坏。

食品化学实验指导合肥工业大学生物与食品工程学院目录实验一美拉德反应初始阶段的测定实验二脂肪氧化、过氧化值及酸价的测定(滴定法)实验三蛋白质的功能性质(一)实验四蛋白质的功能性质(二)实验五绿色果蔬分离叶绿素及其含量测定实验一美拉德反应初始阶段的测定一、原理美拉德反应即蛋白质、氨基酸或胺与碳水化合物之间的相互作用。

美拉德反应开始,以无紫外吸收的无色溶液为特征。

随着反应不断进行,还原力逐渐增强,溶液变成黄色,在近紫外区吸收增大,同时还有少量糖脱水变成5-羟甲基糖醛(HMF),以及发生健断裂形成二羰基化合物和色素的初产物,最后生成类黑精色素。

本实验利用模拟实验:即葡萄糖与甘氨酸在一定pH缓冲液中加热反应,一定时间后测定HMF的含量和在波长为285nm处的紫外消光值。

HMF的测定方法是根据HMF与对-氨基甲苯和巴比妥酸在酸性条件下的呈色反应。

此反应常温下生成最大吸收波长的550nm的紫红色。

因不受糖的影响,所以可直接测定。

这种呈色物对光、氧气不稳定,操作时要注意。

二、实验仪器与试剂(一)实验仪器:分光光度计、水浴锅、试管等。

(二)实验试剂:1.巴比妥酸溶液:称取巴比妥酸500mg,加约70ml水,在水浴加热使其溶解,冷却后转移入100ml容量瓶中,定容。

2.对-氨基甲苯溶液:称取对-氨基甲苯10.0g,加50ml异丙醇在水浴上慢慢加热使之溶解,冷却后移入100ml容量瓶中,加冰醋酸10ml,然后用异丙醇定容。

溶液臵于暗处保存24小时后使用。

保存4-5天后,如呈色度增加,应重新配制。

3.1mol/L葡萄糖溶液。

4.0.1mol/L甘氨酸溶液。

三、操作步骤(一)取5支试管,分别加入5 ml 1.0 mol/L葡萄糖溶液和0.1mol/L赖氨酸溶液,编号为A1、A2、A3、A4、A5。

A2、A4调pH 到9.0,A5加亚硫酸钠溶液。

5支试管臵于90℃水浴锅内并记时,反应1h,取A1、A2、A5管,冷却后测定它们的258nm紫外吸收和HNF 值。

东华大学信息学院电力电子技术实验指导书2014年4月目录实验一晶闸管触发电路研究实验二单相桥式半控整流电路实验三三相桥式整流电路实验四三相有源逆变电路附录一固纬GRS-6032A示波器使用简介附录二固纬GRS-6032A示波器面板图片《电力电子实验》一般注意事项:1.每次合、分主回路电源前要将各高、低压调压器(如:三相交流调压器、G给定Ug电位器)旋至最小位置,电阻器置最大值。

2.晶闸管控制极内部已连线至触发电路,面板上插孔禁止连接导线。

3. 使用双踪示波器时两个探头的接地线要共点,以免因电压差造成过流。

测量Ud时示波器探头的正极(红线)置晶闸管共阴极,负极(黑线)置晶闸管共阳极;UVT是晶闸管阳极对阴极的电压,测量时探头红线置阳极,黑线置阴极。

4. 交直流表要分清,选择量程要符合要求。

5.“主电源送电”的含义是:按下交流电源“闭合“的绿色按钮。

6. 数字表计的读数显示滞后于调节进程,因此相应的操作宜缓。

固纬GRS-6032A示波器的使用1.示波器调节的主要目标显示为:屏幕上方显示信息:“ smpl ”屏幕下方显示信息:“DC 2V(或5V) 2 mS (或5mS) LINEf AC”2.测量前扫描线居中校准:对“CH1”/ “CH2”通道选择“GND”方式后,调节“POSITION”使扫描线居中。

3. TIME/DIV一般选择5mS,正弦波一个周期在水平方向占4格(90°/格)4.测试过程LEVEL、POSITION、TIME/DIV、X1/MAG等功能键钮均不能随意操作,以免引起波形在水平、垂直方向的移动,影响测量结果。

实验一锯齿波同步移相触发电路实验一.实验目的1.锯齿波同步移相触发电路的工作原理。

2.掌握锯齿波同步触发电路的调试方法。

3.测试锯齿波同步触发电路各点波形及移相特性。

二.实验内容1.锯齿波同步触发电路的调试。

2.锯齿波同步触发电路各点波形观察,分析。

三.实验线路及原理锯齿波同步移相触发电路主要由同步电源、同步信号、锯齿波形成、脉冲移相、脉冲形成、脉冲放大、脉冲输出七个环节。

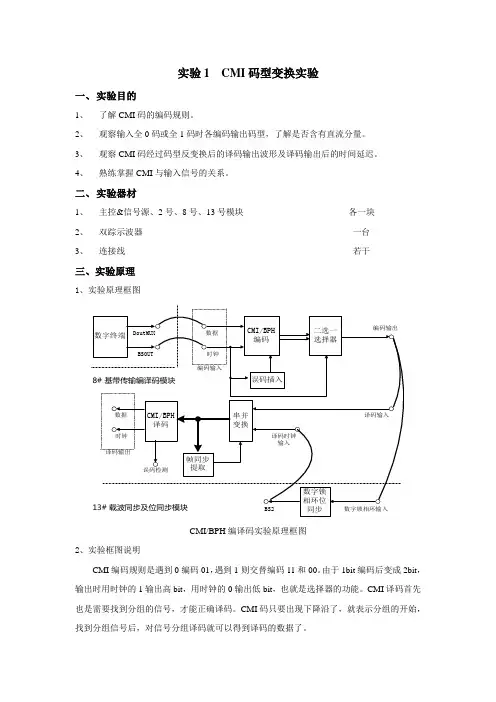

实验1 CMI码型变换实验一、实验目的1、了解CMI码的编码规则。

2、观察输入全0码或全1码时各编码输出码型,了解是否含有直流分量。

3、观察CMI码经过码型反变换后的译码输出波形及译码输出后的时间延迟。

4、熟练掌握CMI与输入信号的关系。

二、实验器材1、主控&信号源、2号、8号、13号模块各一块2、双踪示波器一台3、连接线若干三、实验原理1、实验原理框图CMI/BPH编译码实验原理框图2、实验框图说明CMI编码规则是遇到0编码01,遇到1则交替编码11和00。

由于1bit编码后变成2bit,输出时用时钟的1输出高bit,用时钟的0输出低bit,也就是选择器的功能。

CMI译码首先也是需要找到分组的信号,才能正确译码。

CMI码只要出现下降沿了,就表示分组的开始,找到分组信号后,对信号分组译码就可以得到译码的数据了。

四、实验步骤概述:本项目通过改变输入数字信号的码型,分别观测编码输入输出波形与译码输出波形,测量CMI编译码延时,验证CMI编译码原理并验证CMI码是否存在直流分量。

1、关电,按表格所示进行连线。

2、开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【CMI码】→【无误码】。

13号模块的开关S3置为0011,即提取512K同步时钟。

3、此时系统初始状态为:PN为256K。

4、实验操作及波形观测。

(1)观测编码输入的数据和编码输出的数据:用示波器分别观测和记录TH38#和TH68#的波形,验证CMI编码规则。

(2)观测编码输入的数据和译码输出的数据:用示波器分别观测和记录TH38#和TH138#的波形,测量CMI码的时延。

(3)断开电源,更改连线及设置。

开电,设置主控菜单,选择【主菜单】→【通信原理】→【CMI码】→【无误码】。

将模块13的开关S3置为0011即提取512K同步时钟。

将模块2的开关置为00000000 00000000 00000000 00000011,用示波器分别观测编码输入的数据和编码输出的数据,调节示波器,将信号耦合状况置为交流,观察记录波形。

《动物营养与饲料》实验实训指导书第一部分实验部分 (2)实验一畜禽营养缺乏症临床症状观察 (2)实验二常用饲料的识别及感官鉴定 (2)实验三应用饲料配方软件进行配方设计 (3)实验四饲料样本的采集、制备及保存 (4)实验五饲料中水分的测定 (6)实验六、饲料中粗灰分的测定 (8)实验七配合饲料粉碎粒度的测定 (9)第二部分实训部分 (10)实训一、饲料中钙的测定 (10)实训二、饲料中总磷量的测定 (15)实训三、饲料中粗蛋白的测定 (17)实训四、饲料中粗脂肪的测定 (19)实训五、饲料中粗纤维的测定 (21)实训六、饲料配方的设计 (23)第一部分实验部分实验一畜禽营养缺乏症临床症状观察一、目的要求通过幻灯片、录像片的放映或到饲养现场观察,识别动物营养缺乏症的表现,达到能确认动物典型营养缺乏症的目的。

二、材料用具动物营养缺乏症电子课件三、方法步骤首先由教师结合课件,启发学生回顾课堂讲授的有关内容。

师生无同总结出所观察到的动物营养缺乏症的典型症状。

然后让学生反复观看,以加深记忆,增强识别能力。

主要观察内容如下:1、观察钙、磷、铜、锰及维生素D等所引起的“佝偻症”表现。

2、观察生长猪缺乏锌引起的“不全角化症”、羔羊缺锌引起的皮肤炎的表现。

3、观察猪、鸡缺乏维生素B12所引起的贫血症。

4、观察猪、鸡缺乏维生素A患“干眼症”的表现。

5、缺乏维生素E引起的羔羊“白肌病”、肉鸡“脑软化症”的表现。

6、鸡缺维生素B1引起的“多发性神经炎”及缺乏维生素B2引起的“蜷爪麻痹症”的表现。

7、猪缺乏烟酸引起的“癞皮症”及缺乏泛酸引起的“鹅行步伐”的表现。

8、动物缺乏维生素B族引起的皮肤炎症。

9、鸡缺乏维生素B6引起的眼睑炎性水肿。

四、作业记录观察到的营养缺乏症的典型症状,并从营养的角度阐述其产生的原因。

实验二常用饲料的识别及感官鉴定一.目的要求对所提供的饲草、饲料能正确识别、认识和描述其典型感观特征,并能根据其营养特点进行分类。

化工原理实验指导书实验目的本实验旨在通过实验操作,加深对化工原理的理解,掌握化工实验的基本操作技能,培养实验分析和数据处理能力。

实验原理化工原理实验主要涉及到以下几个方面的内容: 1. 反应平衡和化学动力学 2. 热力学计算 3. 流体力学和传质过程 4. 反应器与过程控制 5. 传热过程实验器材和试剂1.实验器材:反应器、加热器、冷却器、分离仪器、计量仪器等。

2.试剂:根据实验要求使用不同的化学试剂。

实验步骤实验一:反应平衡和化学动力学1.准备反应器和试剂。

2.将试剂按照给定的比例加入反应器中。

3.根据实验要求设置反应温度。

4.开始反应,并记录实验过程中的温度、压力等数据。

5.根据实验结果分析反应平衡和化学动力学。

实验二:热力学计算1.准备热力学计算所需的实验数据。

2.计算化学反应的焓变、熵变和自由能变化。

3.根据计算结果分析反应的热力学性质。

实验三:流体力学和传质过程1.准备流体力学和传质实验所需的设备和试剂。

2.将试剂按照给定的比例注入传质设备中。

3.通过设备控制流体的流速和压力,并记录实验过程中的数据。

4.根据实验结果分析流体力学和传质过程的特性。

实验四:反应器与过程控制1.准备反应器与过程控制实验所需的设备和试剂。

2.将试剂按照给定的比例加入反应器中。

3.通过过程控制设备调节反应的温度、压力、流速等参数。

4.记录实验过程中的数据,并根据数据分析反应过程的控制效果。

实验五:传热过程1.准备传热实验所需的设备和试剂。

2.将试剂加热并通过设备控制传热过程的温度和压力。

3.记录实验过程中的数据,并根据数据分析传热过程的特性。

数据处理和实验分析在实验过程中,要认真记录实验数据,并根据数据进行分析和处理。

对于实验中的问题,要及时进行实验探讨和解决,并得出实验结论。

安全注意事项1.在实验操作过程中,要注意个人安全,避免直接接触危险试剂。

2.注意实验室卫生,保持实验环境整洁。

3.遵守实验室的操作规程,正确使用实验器材和试剂。

园林树木学实验指导书上海应用技术学院二○一二年一月编写说明《园林树木学实验指导书》是按照《园林树木学实验》教学大纲的要求编写的,与卓丽环、陈龙清主编《园林树木学》教材配套使用,适合于园林专业。

因学时不同,教师应根据教学计划选择使用指导书的实验内容。

编者目录实验一树木冬态识别实验二裸子植物形态和观赏特性观察实验三被子植物形态和观赏特性观察实验四道路树种调查实验一树木冬态识别一、实验目的与要求树木的冬态是指树木入冬落叶后营养器官所保留可以反映和鉴定某种树种的形态特征。

东北地区气候严寒,冬季漫长,除常绿树种外,绝大部分树木均失去夏季叶、花和果的特征。

在其落叶至发芽这一阶段,必需掌握依其冬态特征进行鉴定。

本实验的主要目的是通过对一些树种的冬态观察,掌握树木的冬态特征和主要的冬态形态术语。

二、材料与用具记录板、记录表、卷尺、枝剪、植物检索表、植物志、图鉴等。

调查对象:上海师范大学常见冬态树木50-60种。

三、实验方法和步骤教师简要介绍学生分组观察、记载、完成作业和种的形态特点总结四、实验内容1、冬态识别的一般特征1)冬芽的种类与特征芽是茎叶花的雏形,落叶树种进入冬季后叶片逐渐脱落,夏绿季节的识别特征渐渐消失,此时落叶树木的芽就会显得特别的显眼,冬态上称为冬芽。

按不同的分类方法可将冬芽分类很多种:依据芽的着生部位可分为顶芽、假顶芽、侧芽、柄下芽、隐芽等。

依据芽的性质可分为叶芽、花芽、混合芽。

依据芽的作用可分为主芽、副芽。

依据有无芽鳞包被可分为鳞芽和裸芽。

依据芽的着生方式可分为单芽、叠生芽、并生芽。

柄下芽:树木的芽通常着生于叶柄的上方,但也有例外,柄下芽就是其一。

柄下芽指植物的芽被包被在叶柄内(对芽安全越冬有利),如悬铃木、国槐、盘槐、黄檗、火炬漆等。

叠生芽:主芽和副芽上下叠生如野茉莉、秤锤树等。

并生芽:主副芽并列而生,如山桃、碧桃、郁李、欧李等。

顶芽:位于枝条顶端的芽。

一些树种常无顶芽,例如丁香、杜仲、白榆、桑等。

实验一 应用 Quartus进行编译、综合、仿真实验目的:熟悉 QuartusⅡ的图形设计流程全过程,电路设计、编译、仿真和综合。

实验内容 :首先利用 QuartusⅡ完成工程创建、综合、仿真等步骤。

在资源管理器下新建schematic文件夹,并在其中创建工程adder.qpf,新建图形文件adder.bdf。

实验步骤:一、 创建工程1. 打开创建工程向导执行菜单命令“ File > New Project Wizard”,打开Introduction对话框。

单击“Next”。

选择所建立工程的工作目录,输入工程名称、顶层实体名。

第3步加入设计文件时先略过,直接点击 next。

第4步指定目标器件类型。

在“Family”栏中选择“CycloneII” ,选择目标器件为EP2C8Q208C8(注意一个字母和数字都不能不同)第5步指定第三方对代码进行综合和仿真的工具,略过,直接点击 next。

第6步点击finish完成工程创建。

二、进行工程设置执行“Assignments > Settings” 菜单命令Files——添加和删除文件;User Libraries——添加用户库;Device——更改器件系列;EDA Tool Settings——设置其它EDA工具;Timing Analyzer——定时分析设置Simulator——仿真设置:选择功能仿真或时序仿真(目前什么设置都不修改,记住这个操作,以后进行设计时可能经常要打开这个窗口进行参数的修改)三、建立图形设计文件1. 建立一个新文件执行File-New命令,打开“New”对话框;选择 “Design Files”标签下的“Block Diagram/Schematic File”;单击OK,打开图形编辑器。

文件名后缀为.bdf进入图形编辑器后,在工作区空白处双击鼠标左键,或单击符号工具按钮,或选择菜单“Edit>Insert Symbol”,打开“Symbol”对话框;2. 打开元件仓库并从库中取出基本元件当符号放置好后,单击鼠标右键,选择下拉菜单的 Properties项,弹出“Symbol Properties”对话框,可修改符号的实例名。

《集成电路原理》课程实验指导书目录目录 (1)实验一集成电路基本单元反相器的仿真 (2)一、目的与要求 (2)二、实验内容 (2)三、实验步骤 (2)实验二基本集成电路的功能仿真 (4)一、目的与要求 (4)二、实验内容 (4)三、实验步骤 (5)实验三基本集成电路的时序和驱动特性仿真 (6)一、目的与要求 (6)二、实验内容 (7)三、实验步骤 (7)实验四基本集成电路的参数确定和温度、功耗特性仿真 (10)一、目的与要求 (10)二、实验内容 (10)三、实验步骤 (10)实验一集成电路基本单元反相器的仿真一、目的与要求1.学习设置和运行Hspice。

2.学习使用Hspice进行功能仿真。

3.熟悉Hspice软件,使用MetaWaves 浏览波形。

二、实验内容本实验通过设计一个四个反相器构成的输出电路,学习设置和运行Hspice,学习使用Hspice进行功能仿真,熟悉Hspice软件,使用MetaWaves 浏览波形。

三、实验步骤写出反相器构成的输出电路Hspice仿真的详细步骤1.选用1.2um CMOS工艺level II模型(Models.sp)MODEL NMOS NMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10 VTO=0.74 KP=8.0E-05+NSUB=5.37E+15 GAMMA=0.54 PHI=0.6 U0=656 UEXP=0.157 UCRIT=31444+DELTA=2.34 VMAX=55261 XJ=0.25U LAMBDA=0.037 NFS=1E+12 NEFF=1.001+NSS=1E+11 TPG=1.0 RSH=70.00 PB=0.58+CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0003 MJ=0.66 CJSW=8.0E-10 MJSW=0.24 .MODEL PMOS PMOS LEVEL=2 LD=0.15U TOX=200.0E-10 VTO=-0.74 KP=2.70E-05 +NSUB=4.33E+15 GAMMA=0.58 PHI=0.6 U0=262 UEXP=0.324 UCRIT=65720+DELTA=1.79 VMAX=25694 XJ=0.25U LAMBDA=0.061 NFS=1E+12 NEFF=1.001+NSS=1E+11 TPG=-1.0 RSH=121.00 PB=0.64+CGDO=4.3E-10 CGSO=4.3E-10 CJ=0.0005 MJ=0.51 CJSW=1.35E-10 MJSW=0.242.设计基本反相器单元根据模型参数、设计要求设定管子尺寸写出反相器网单。

实验指导书实验指导书一、实验目的二、实验原理三、实验器材四、实验步骤五、注意事项六、实验结果及分析七、思考题八、参考文献一、实验目的本次实验旨在通过对某种物质的化学反应进行观察和分析,掌握化学反应的基本原理,了解化学反应的特点和规律,并培养科学思维和实验技能。

二、实验原理本次实验采用A与B两种物质进行化学反应,其中A为XXX,B为XXX。

在一定条件下,A与B会发生XXX反应,产生XXX物质。

该反应符合化学守恒定律和能量守恒定律。

三、实验器材1.XXX试剂2.XXX试剂3.XXX试剂4.容量瓶5.移液管6.烧杯7.玻璃棒8.加热板等四、实验步骤1.将XXX试剂按要求加入容量瓶中。

2.将XXX试剂按要求加入容量瓶中。

3.使用移液管将两种试剂充分混合。

4.观察化学反应过程,记录反应时间和反应现象。

5.将反应产物过滤,收集固体产物。

6.使用玻璃棒将固体产物均匀搅拌,使其充分干燥。

7.称取干燥后的产物质量,并计算出反应的收率。

五、注意事项1.实验过程中要注意安全,避免接触皮肤和吸入气体。

2.试剂的加入顺序要按照实验指导书中的要求进行。

3.操作时要认真仔细,避免出现误操作和漏操作。

4.实验器材要保持清洁干净,以免影响实验结果。

六、实验结果及分析在本次实验中,我们成功地观察到了A与B两种物质发生化学反应的现象,并得到了XXX产物。

通过对实验数据的统计和分析,我们得到了该反应的收率为XX%。

同时,在观察化学反应过程中,我们还发现了XXX现象,并对其进行了解释和分析。

七、思考题1.XXX试剂与XXX试剂在该化学反应中起到了什么作用?2.本次实验中是否存在误差?如何减小误差?3.如果将XXX试剂的用量加倍,该反应会发生什么变化?八、参考文献1.XXX,《化学实验指导书》。

2.XXX,《化学实验技术手册》。

3.XXX,《化学实验原理与应用》。

实验四网络地址转换实验一、实验目的1.搭建动态NAT互连网络;2.完成路由器配置3.完成相关路由器NA T配置;4.建立网络内部各终端之间的通信连接;5.建立与公共网络终端的连接;6.分析网络地址转换过程。

二、实验原理互连网络结构如图4-1所示,图中内部网络中的其中一个子网和公共网络中的其中一个子网都分配了网络地址192.1.2.0/24,这就使得内部网络中的终端无法直接用公共网络地址访问公共网络中的终端,如果图中的主机3用192.1.2.3访问公共网络中的服务器3,其结果是访问内部网络中的服务器2。

为了解决内部网络与存在地址重叠的公共网络的通信问题,需要在内部网络为这一部分与内部网络地址重叠的公共网络地址分配内部网络唯一的本地地址空间。

如图所示的外部本地地址池192.168.2.0/28,内部网络用该组本地地址映射与内部网络地址重叠的公共网络地址。

内部网络终端发送给公共网络终端的IP分组,离开内部网络时,需要转换为全球IP地址池中某个与内部网络地址建立映射的全球IP分组,IP地址与内部网络地址重叠的公共网络终端发送给内部网络终端的IP分组,进入内部网络时,需要转换为本地地址池中与公共网络地址建立映射的本地IP地址。

在建立某个公共网络地址与本地地址池某个本地地址之间映射前,内部网络终端无法访问IP地址与内部网络地址重叠的公共网络终端,如果内部网络终端想要发起访问公共网络中的服务器3,必须建立某个本地地址与服务器3的公共网络地址之间的映射,如建立公共网络地址192.1.2.3与本地地址192.168.2.14之间的静态映射192.1.2.3:192.168.2.14.图4-1中,公共网络终端用全球IP地址192.1.1.13和192.1.1.14访问内部网络中的服务器1和服务器2,公共网络终端发送给内部网络中服务器1和服务器2的IP分组一旦进入内部网络,其目的IP地址由192.1.1.13和192.1.1.4转换为192.168.1.3和192.1.2.3.内部网络终端发送给公共网络终端的IP分组一旦离开内部网络,其源IP地址转换为全球IP地址池中与该内部网络终端地址建立映射的全球IP 地址。

如图4-1中内部网络终端用外部本地地址192.168.2.14访问公共网络中的服务器3,内部网络终端发送给公共网络中服务器3的IP分组一旦离开内部网络,器其目的IP地址由192.168.2.14转换为服务器3的公共网络地址192.1.2.3。

公共网络终端发送给内部网络终端IP分组一旦进入内部网络,其源IP 地址转换为外部本地地址池中与该公共网络终端地址建立映射的外部本地地址。

图4-1 互连网络结构表1IP地址池及映射关系三、实验步骤(1)启动Packet Tracer,根据图4-1所示互连网络结构在逻辑工作区放置和连接设备。

由于路由器2811常规配置下只有两个快速以太网接口,因此需要增加两个快速以太网接口,为此,在插槽中插入模块NM-2FE2W,插入过程如图4-2所示。

图4-2路由器插入模块(2)根据图4-1所示的路由接口配置信息为各个路由器接口配置IP地址和子网掩码。

在router1中配置目的网络地址为192.168.2.0/28、下一跳地址为192.1.3.2的静态路由项,在router2中配置目的网络地址为192.1.1.0/28,下一跳地址为192.1.3.1的静态路由项。

完成上述配置过程后,router1和router2的路由表如4-3所示。

图4-3路由器1、2路由表(3)完成路由器router1有关NAT的配置。

这里涉及两方面的NAT操作:一是内部网络终端本地地址至全球地址之间的相互转换过程,二是公共网络中与内部网络重叠的地址与外部本地地址之间的相互转换过程。

针对内部网络终端本地地址至全球地址之间的相互转换过程:一是指定允许进行NAT 操作的内部网络私有地址范围,二是定义全球IP地址池,三是建立允许进行NAT操作的私有地址范围与全球IP地址池之间的关联,四是配置允许公共网络终端发起访问内部网络服务器的静态地址转换项,五是指定连接内部网络和公共网络的路由器接口。

针对公共网络中与内部网络重叠的地址与外部本地地址之间的相互转换过程,一是指定允许进行NAT操作的公共网络地址范围,二是定义外部本地地址池,三是建立允许进行NAT操作的公共网络地址范围与外部本地地址池之间的关联,四是配置允许内部终端发起访问公共网络服务器的静态地址转换项。

(4)根据图所示的终端配置信息完成各个终端IP地址、子网掩码和默认网关地址配置。

(5)内部网络终端可以通过浏览器访问公共网络中的Server3,但必须使用与Server3的公共网络地址192.1.2.3建立映射的外部本地地址192.168.2.14,图4-4是主机3访问Server3的浏览界面。

公共网络终端可以通过浏览器访问内部网络中的server1和server2,但必须使用与server和server2的本地地址192.168.1.3和192.1.2.3建立映射的全球IP地址192.1.1.13和192.1.1.14。

内部网络终端主机3用浏览器访问公共网络中server3和公共网络终端主机4用浏览器访问内部网络的Server1后,router1创建如图4-5所示的地址转换表。

对于主机3访问server3的过程,主机3在内部网络中使用私有地址192.168.1.1(inside local),内部网络终端用外部本地地址192.168.2.14(outside local)标识server3,公共网络用全球IP地址池中选择的全球地址192.1.1.1(inside global)标识主机3,server3在公共网络中的地址为192.1.2.3(outside global)。

对主机4访问server1 的过程,PC4在公共网络中使用公共网络地址192.1.2.1(outside global),主机4在公共网络中使用公共网络地址192.1.2.1(outside global),主机4在公共网络用全球IP地址192.1.1.13(inside global)标识server1,主机4在内部网络使用外部本地地址池中选择的外部本地地址192.168.2.1(outside local),server1在内部网络使用私有地址192.168.1.3(inside local)。

图4-4主机3访问Sever3的浏览器界面图4-5 Router1地址转换表(6)进入模拟操作模式,截获主机3发送给server3的IP分组。

命令行配置1、router1命令行配置过程Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)# hostname Router1Router1(config)#interface FastEthernet0/0Router1(config-if)#ipaddress 192.168.1.254 255.255.255.0Router1(config-if)#exitRouter1(config)#interface FastEthernet0/1Router1(config-if)#ipaddress 192.1.2.254 255.255.255.0Router1(config-if)#exitRouter1(config)#interface FastEthernet1/0Router1(config-if)#no shutdowntRouter1(config-if)#ip address 192.1.3.1 255.255.255.252Router1(config-if)#exitRouter1(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.240 192.1.3.2Router1(config)#access-list1 permit 192.168.1.0. 0.0.0.255Router1(config)#access-list1 permit 192.1.2.0. 0.0.0.255Router1(config)#access-list2 permit 192.1.2.0. 0.0.0.255Router1(config)#ip nat pool a1 192.1.1.1 192.1.1.12 netmask 255.255.255.240Router1(config)#ip nat pool a2 192.168.2.1 192.168.2.13 netmask 255.255.255.240Router1(config)#ip nat inside source list 1 pool a1Router1(config)#ip nat inside source list 2 pool a2Router1(config)#ip nat inside source static 192.168.1.3 192.1.1.13Router1(config)#ip nat inside source static 192.1.2.3 192.1.1.14Router1(config)#ip nat inside source static 192. 1.2.3 192.168.1.14Router1(config)#interface FastEthernet0/0Router1(config-if)#ip nat insideRouter1(config-if)#exitRouter1(config)#interface FastEthernet0/1Router1(config-if)#ip nat insideRouter1(config-if)#exitRouter1(config)#interface FastEthernet1/0Router1(config-if)#ip nat insideRouter1(config-if)#exit1、router2命令行配置过程Router>enableRouter#configure terminalRouter(config)# hostname Router2Router2(config)#interface FastEthernet0/0Router2(config-if)#no shutdowntRouter2(config-if)#ip address 192.1.2.254 255.255.255.0Router2(config-if)#exitRouter2(config)#interface FastEthernet0/1Router2(config-if)#no shutdowntRouter2(config-if)#ip address 192.1.3.2 255.255.255.252Router2(config-if)#exitRouter2(config)#ip route 192.1.1.0 255.255.255.240 192.1.3.1四、思考题1、命令配置过程中,不同NA T操作命令的含义?2、分析步骤6中所截获的IP分组格式,不同阶段的源IP地址和目的IP地址分别是什么?。