2-4经济大危机

- 格式:ppt

- 大小:1.72 MB

- 文档页数:17

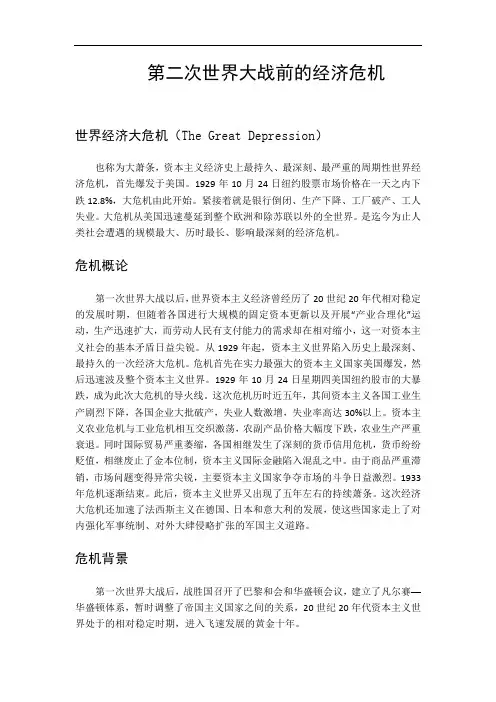

第二次世界大战前的经济危机世界经济大危机(The Great Depression)也称为大萧条,资本主义经济史上最持久、最深刻、最严重的周期性世界经济危机,首先爆发于美国。

1929年10月24日纽约股票市场价格在一天之内下跌12.8%,大危机由此开始。

紧接着就是银行倒闭、生产下降、工厂破产、工人失业。

大危机从美国迅速蔓延到整个欧洲和除苏联以外的全世界。

是迄今为止人类社会遭遇的规模最大、历时最长、影响最深刻的经济危机。

危机概论第一次世界大战以后,世界资本主义经济曾经历了20世纪20年代相对稳定的发展时期,但随着各国进行大规模的固定资本更新以及开展“产业合理化”运动,生产迅速扩大,而劳动人民有支付能力的需求却在相对缩小,这一对资本主义社会的基本矛盾日益尖锐。

从1929年起,资本主义世界陷入历史上最深刻、最持久的一次经济大危机。

危机首先在实力最强大的资本主义国家美国爆发,然后迅速波及整个资本主义世界。

1929年10月24日星期四美国纽约股市的大暴跌,成为此次大危机的导火线。

这次危机历时近五年,其间资本主义各国工业生产剧烈下降,各国企业大批破产,失业人数激增,失业率高达30%以上。

资本主义农业危机与工业危机相互交织激荡,农副产品价格大幅度下跌,农业生产严重衰退。

同时国际贸易严重萎缩,各国相继发生了深刻的货币信用危机,货币纷纷贬值,相继废止了金本位制,资本主义国际金融陷入混乱之中。

由于商品严重滞销,市场问题变得异常尖锐,主要资本主义国家争夺市场的斗争日益激烈。

1933年危机逐渐结束。

此后,资本主义世界又出现了五年左右的持续萧条。

这次经济大危机还加速了法西斯主义在德国、日本和意大利的发展,使这些国家走上了对内强化军事统制、对外大肆侵略扩张的军国主义道路。

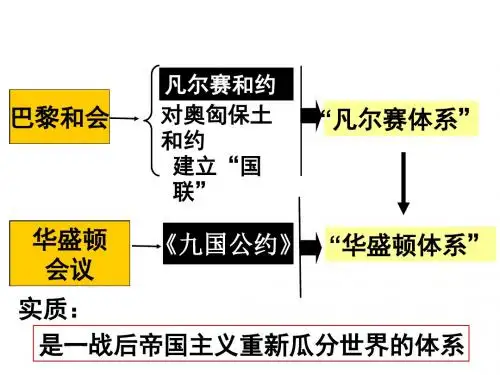

危机背景第一次世界大战后,战胜国召开了巴黎和会和华盛顿会议,建立了凡尔赛—华盛顿体系,暂时调整了帝国主义国家之间的关系,20世纪20年代资本主义世界处于的相对稳定时期,进入飞速发展的黄金十年。

二战前的经济危机

世界经济危机也称为大萧条,资本主义经济史上最持久、最深刻、最严重的周期性世界经济危机,首先爆发在美国。

一、爆发原因:

1、贫富差距过大,资本家盲目扩大生产,人民相对贫困,购买力低于生产力。

2、信贷消费过度膨胀,造成市场虚假繁荣,加剧生产力与销售的矛盾。

3、股票投机过度,造成经济虚假繁荣掩盖了矛盾。

4、股票投机猖獗,掩盖了生产力和销售的矛盾。

5、各国国内政治失误,即经济危机是自由放任、政策的产物。

二、导火线:

1929年10月24日,美国纽约股市暴跌

三、危机表现:

1、工业生产大幅下降。

2、企业大批破产,工人大量失业,经济损失严重。

3、世界商业市场急剧萎缩,关税战,贸易战加剧。

四、危机特点:

1、涉及范围广,影响到整个资本主义世界。

2、持续时间长,1929年~1933年

3、破坏性大。

宋雨霏。

高中历史经济大危机知识点汇总

【经济大危机】(1929—1933)

1、危机爆发原因

⑴根因:资本主义制度基本矛盾(生产社会化VS生产资料私有制)

⑵具体:供求矛盾突出

⑶导火线:1929.10,纽约股市崩溃(金融)

2、过程:⑴行业:金融——工农业生产——失业⑵资义世界:

美国----世界?

3、危机特点:⑴时间长⑵范围广⑶破坏大

4、影响

⑴经济:破坏生产力、浪费社会资源

⑵政治:激化资义社会矛盾

①国内矛盾激化,工农运动不断

②与殖、半殖矛盾激化,转嫁危机

③资义矛盾尖锐,关税、倾销、货币战,货币体系瓦解、经济

秩序混乱

④世界局势紧张:人们对资本主义制度丧失信心,法西斯上台,

积极对外扩张。

经济大危机和第二次世界大战目录经济大危机 (2)一、经济大危机爆发 (2)二、罗斯福新政 (2)法西斯势力的猖獗 (3)一、德国法西斯政权建立 (3)二、意大利、日本法西斯的暴行 (3)第二次世界大战的爆发 (3)一、慕尼黑阴谋 (3)二、第二次世界大战 (4)世界反法西斯战争的胜利 (4)一、国际反法西斯联盟建立 (4)二、雅尔塔会议 (4)三、二战的转折——斯大林格勒战役 (5)四、二战的胜利 (5)五、二战的影响 (5)六、二战的启迪 (5)经济大危机一、经济大危机爆发1.相对稳定时期:1924—1929年。

2.根本原因:资本主义社会固有的基本矛盾。

3.时间:1929--1933年。

4.开始国:美国5.特点:涉及范围广;持续时间长;破坏性大。

6.影响:生产受到严重破坏。

社会矛盾加深。

经济危机引起了政治危机,资本主义各国社会矛盾尖锐,政局动荡。

二、罗斯福新政1.原因:1929-1933年严重的经济危机,美国社会矛盾尖锐,政局动荡。

2.目的:是在资本主义制度内部进行调整,加强国家对经济的干预和指导,以消除经济危机。

(根本目的:巩固维护资本主义制度)3.特点:加强国家对经济的干预和指导。

4.时间:1933年(罗斯福就任总统)5.中心措施:调整工业,通过《国家工业复兴法》,加强政府对资本主义生产的调控。

6.评价:(1)取得了显著成效,美国经济恢复,人民生活改善。

资本主义制度得到调整、巩固与发展。

(2)资本主义国家对经济的宏观控制与管理得到加强;美国联邦政府的权力明显增强。

新政对美国和世界资本主义发展具有重要意义。

(3)新政不可能从根本上消除经济危机。

7.启示:罗斯福新政为资本主义国家干预经济生活提供了先例,成为今天许多发达国家、发展中国家制定政策法规的依据,说明现代资本主义制度具有自我调节和改良的功能。

法西斯势力的猖獗一、德国法西斯政权建立1.背景:(1)1929-1933年经济危机激化了德国社会阶级矛盾。

经济大危机罗斯福“新政”一、经济大危机1.时间:1929年爆发。

2.原因:资本主义制度的基本矛盾;供需失衡;股票投机活动;自由放任的经济政策。

3.概况:1929年10月下旬,爆发于美国的经济大危机迅速席卷了整个资本主义世界。

1929~1933年,整个资本主义世界的工业产量、贸易额大幅下降,大量企业破产,银行倒闭,失业人数激增。

4.特点:持续时间长;涉及范围广;破坏性特别大;经济危机引发政治危机。

5.影响:①对资本主义世界:给资本主义世界的工业生产、对外贸易等以沉重打击;给人民带来沉重灾难。

②对美国:经济危机的沉重打击,使美国调整了经济政策,实施罗斯福新政。

③对德意日:使德国、意大利和日本走上了侵略扩张的道路。

④对苏联:经济危机并未波及实行计划经济的苏联,苏联利用经济危机引进西方技术和设备等,经济建设取得巨大成就。

二、罗斯福“新政”1.时间:1933年开始。

2.背景:1929年,经济大危机爆发;1933年3月,罗斯福就任美国总统。

3.目的:①直接目的:应付经济危机。

②根本目的:维护资本主义制度,巩固资产阶级统治。

4.主要措施:①整顿金融体系,恢复银行信用。

②加强对工业的计划指导,通过《全国工业复兴法》,协调企业活动;通过《全国劳工关系法》,在一定范围内维护工人合法权益。

③调整农业政策,通过《农业调整法》,稳定农产品价格。

④推行“以工代赈”,大量兴建公共设施,为失业者提供就业机会。

⑤建立社会保障制度。

5.特点:加强国家对经济的干预和指导。

6.作用:①美国经济开始复苏,工业生产有所恢复,就业人数逐步增加,人民生活得到改善。

②新政增强了美国政府的宏观调控能力,对资本主义世界产生深远影响。

7.局限性:新政是在维护资本主义制度的前提下作出的政策调整,没有改变资本主义的本质,无法解决美国社会的根本矛盾。

第二次世界大战胜利75周年《联合国家宣言》雅尔塔会议召开75周年1.时间:1939~1945年。

2.主要进程:(1)序幕:1931年,日本发动侵略中国的九一八事变,成为中国人民抗日战争的起点,揭开了世界反法西斯战争的序幕。

部编九年级上册第四单元《经济大危机和二战》复习纲要一、罗斯福新政1.背景:1929~1933年经济危机的爆发2.特点:国家干预经济3.内容:涉及金融业、工业、农业、社会保障等4.结果:美国渡过经济危机5.局限性:无法根除经济危机二、法西斯专政1.意大利:一战后,墨索里尼建立法西斯政权2.德国:希特勒上台,世界大战欧洲策源地形成在经济大危机打击下建立3.日本:军部成为权力核心,标志着世界大战亚洲策源地形成【基础知识梳理】一、罗斯福新政知识点1.从繁荣到危机1.经济繁荣:20世纪20年代,美国经济空前繁荣,新兴产业迅猛发展。

2.经济危机(1929年到1933年)(1)根源:资本主义制度的基本矛盾依然存在,生产力不断提高,企业利润大幅增加,但工人购买力严重不足,导致出现生产过剩。

(2)开始标志:1929年10月下旬,美国股票突然暴跌。

(3)影响:大量企业破产,银行倒闭,失业人数激增。

知识点2.新的表现:(1)新的经济理论:罗斯福新政的措施与国家干预经济理论(凯恩斯主义)基本一致。

(2)新的模式:开创了国家垄断资本主义的新模式。

(3)新的起点:资本主义制度获得新生,成为继续向前发展的新起点。

1.背景:1933年3月,富兰克林·罗斯福就任美国总统,开始实施新政。

2.特点:国家干预经济。

3.措施项目具体内容整顿金融体系对银行业进行整顿,恢复银行信用加强对工业的通过《国家工业复兴法》,规定公平竞争法规,在一定范围计划指导内维护工人合法权益调整农业政策通过《农业调整法》,对全国农业生产和销售进行调节推行“以工代赈”通过投资兴建大量公共设施,为失业者提供就业机会社会福利通过《社会保障法》,建立社会福利体制4.意义:新政期间,美国经济开始了缓慢的复苏,人民生活得到改善。

新政增强了政府的宏观调控能力,对资本主义世界产生了深远影响。

5.局限性:新政是在维护资本主义制度的前提下作出的政策调整,它没有改变资本主义的本质,无法解决美国社会的根本矛盾。

2战后的经济危机历史.txt心脏是一座有两间卧室的房子,一间住着痛苦,一间住着快乐。

人不能笑得太响,否则会吵醒隔壁的痛苦。

世界经济危机史简述.二战后第一次世界经济危机(1957年-1958年)二战决定性地改变了世界经济地图。

战争期间,美国非但没有遭到战争的直接破坏,其生产能力反而有了巨大增长。

从1939 年到1942年,美国工业生产即增加近一倍,1945年又比1940年增加116%。

1948年,美国工业生产占整个资本主义世界工业生产的54.6%,出口贸易占23.9%,还集中了世界3/4的黄金。

不仅如此,美国工业产品的国际竞争力十分明显。

1950年美国制造业的劳动生产率为英国的3倍,西德的4倍,是日本的更多倍。

美国制成品的生产为西德的6倍,为日本的30倍。

美国煤矿的生产率比英国、西德高3-4倍,是法国的7倍。

因此,战争刚结束时,美国的政策是利用美国统治的全部优势,为美国资本取得最有利的地位,迫使各国开放市场,接受价廉物美的美国货,摧毁德国、日本、英国、法国、意大利的经济,夺取这些国家对殖民地的统治和影响,从而实现美国独霸西方世界的美梦。

为达此目的,美国对盟国援助只用于救急,不是帮助盟国重建生产体系;援助都附有“排除国际商业中的一切歧视待遇的协议”,并且在货币和贸易体系计划中,美国不让各国为平衡支付而限制贸易。

最重要的是,美国以防止德、日再次侵略他国为名,制定了拆毁德国、日本军事工业的计划,从根本消灭这两个新兴工业强国的竞争能力。

如果这一切都成为现实,则美国将成为新的世界工厂,而欧洲和日本将成为美国的原材料及初级产品加工地,那里的经济需求将无法增长,一个长达二十多年的繁荣期也就不可能出现。

事实上,美国的这一商业野心并没能实现。

随着美国商品大量输入各国,随着拆毁德、日两国军事工业的进程的开始,欧洲和日本国内失业工人大量增加,各国共产党势力迅速壮大,美国不得不更弦改张。

美国统治精英终于发现,他们的头号敌人是苏联社会主义阵营,而不是欧洲和日本,因此美国对外经济政策发生了一百八十度的变化,变消灭竞争对手为扶植竞争对手。

专题:金融危机历史上几次大的经济危机产生的原因及影响1637年郁金香狂热 17世纪30年代后期,郁金香已成为荷兰、法国等投机者猎取的对象,出现全民买卖郁金香的狂潮。

1637年2月4日,郁金香价格突然暴跌,使欧洲无数人瞬间倾家荡产,进而影响到国民经济陷入数年的衰退。

1720年“南海泡沫” 1720年1月,英国南海公司接受投资者以分期付款方式认购公司新发股票。

公司股票价格狂飙。

1720年6月,英国议会通过了《反金融诈骗和投机法》,知情者和政府官员提前抛售股票。

此后,南海股价很快一落千丈,许多投资者血本无归,英国金融业陷入长期危机。

1837年经济大恐慌 1836年,美国总统杰克逊关闭了美国联邦银行,以使美国经济摆脱其严格的信贷监管,招致英国方面的来历报复,英国立刻停止了对美国的各种贷款,国际银行家也同时紧缩美国银根,使美国陷入了严重的“人为”货币流通量剧减的境地,最终引发了“1837年经济大恐慌”。

这场金融恐慌带来的经济萧条一直持续到1843年。

1907年银行危机 20世纪初,美国兴起的信托投资公司享有许多银行不能经营的业务,使整个金融市场陷入极度投机状态,到1907年金融危机发生,导致美国破产的信贷机构超过了300个,共负债3。

56亿美元,还有2。

74万家工商企业登记破产,共负债4。

2亿美元。

危机波及世界许多国家,加剧了英德、法德等国家之间的矛盾,第一次世界大战在危机中孕育。

1929年美国金融危机 1922年至1929年,美国经济空前的繁荣和巨额回报让不少人进入到毕尔街头狂热的投机活动中。

1929年10月24日,纽约股票交易所的股票价格突然从高峰暴跌。

从1929年10月到1932年8月,纽约股市道指从380。

33跌到42。

84点,累计跌幅近90%。

美国国民生产总值下降了30%,进出口贸易锐减77。

6%,企业利润下降90%,银行业破产49%,失业率高达25%。

这次大危机不仅对世界经济造成巨大损害,而且带来了极惨重的政治后果——法西斯主义兴起和第二次世界大战爆发。