色谱法分类

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:1

一、胶囊色谱(Micellar Chromatography,MC)又称拟相液相色谱或假相液相色谱(Pseudophase LC),是一种新型的液相色谱技术。

特点是应用含有高于临界胶囊浓度的表面活性剂溶液作为流动相。

所谓“胶囊”就是表面活性剂溶液的浓度超过其临界胶囊浓度(Critical MicelleConcentration,CMC)时形成的分子聚合体。

通常每只胶囊由n个(一般为25~160个)表面活性剂单体分子组成,其形状为球形或椭圆球形。

在CMC值以上的一个较大浓度范围内,胶囊溶液的某些物理性质(如表面张力、电导等等)以及胶囊本身的大小是不变的。

构成胶囊的分子单体与溶液中自由的表面活性剂的分子单体之间存在着迅速的动态平衡。

通常有正相与反相两种胶囊溶液。

前者是由表面活性剂溶于极性溶剂所形成的亲水端位于外侧而亲脂端位于内部的胶囊;后者是指表面活性剂溶于非极性溶剂所形成的亲水端位于核心而亲脂基位于外面的胶囊。

被分离组分与胶囊的相互作用和被分离组分与一般溶剂的作用方式不同,并且被分离组分和两种胶囊的作用也有差别。

改变胶囊的类型、浓度、电荷性质等对被分离组分的色谱行为、淋洗次序以及分离效果均有较大影响。

胶囊色谱就是充分运用了被分离组分和胶囊之间存在的静电作用、疏水作用、增溶作用和空间位阻作用以及其综合性的协同作用可获得一般液相色谱所不能达到的分离效果。

适用于化学结构类似、性质差别细微的组分的分离和分析,是一种安全、无毒、经济的优越技术。

(一)原理:胶囊溶液是一种微型非均相体系(Microheterogenous system)。

在胶囊色谱中,分离组分在固定相与水之间、胶囊与水相之间以及固定相与胶囊之间存在着分配平衡。

组分的洗脱得为取决于三相之间分配系数的综合作用;同时定量地指出分离组分的容量因子k’的倒数值与胶囊浓度成正比,一般增加胶囊浓度即可获得较佳的分离效果。

(二)方法特点:与传统液相色谱的最大区别在于胶囊色谱流动相是由胶囊及其周围溶剂介质组成的一种微型的非均相体系,而常规流动相是一种均相体系。

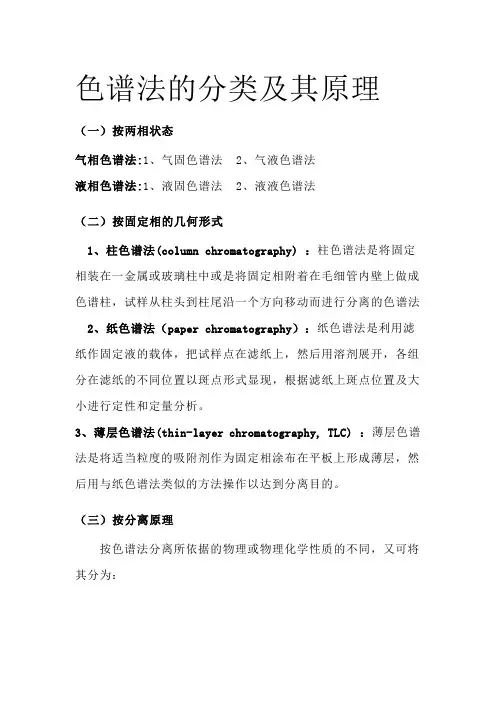

色谱法的分类及其原理(一)按两相状态气相色谱法:1、气固色谱法 2、气液色谱法液相色谱法:1、液固色谱法 2、液液色谱法(二)按固定相的几何形式1、柱色谱法(column chromatography) :柱色谱法是将固定相装在一金属或玻璃柱中或是将固定相附着在毛细管内壁上做成色谱柱,试样从柱头到柱尾沿一个方向移动而进行分离的色谱法2、纸色谱法(paper chromatography):纸色谱法是利用滤纸作固定液的载体,把试样点在滤纸上,然后用溶剂展开,各组分在滤纸的不同位置以斑点形式显现,根据滤纸上斑点位置及大小进行定性和定量分析。

3、薄层色谱法(thin-layer chromatography, TLC) :薄层色谱法是将适当粒度的吸附剂作为固定相涂布在平板上形成薄层,然后用与纸色谱法类似的方法操作以达到分离目的。

(三)按分离原理按色谱法分离所依据的物理或物理化学性质的不同,又可将其分为:1、吸附色谱法:利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能的差别而使之分离的色谱法称为吸附色谱法。

适于分离不同种类的化合物(例如,分离醇类与芳香烃)。

2、分配色谱法:利用固定液对不同组分分配性能的差别而使之分离的色谱法称为分配色谱法。

3、离子交换色谱法:利用离子交换原理和液相色谱技术的结合来测定溶液中阳离子和阴离子的一种分离分析方法,利用被分离组分与固定相之间发生离子交换的能力差异来实现分离。

离子交换色谱主要是用来分离离子或可离解的化合物。

它不仅广泛地应用于无机离子的分离,而且广泛地应用于有机和生物物质,如氨基酸、核酸、蛋白质等的分离。

4、尺寸排阻色谱法:是按分子大小顺序进行分离的一种色谱方法,体积大的分子不能渗透到凝胶孔穴中去而被排阻,较早的淋洗出来;中等体积的分子部分渗透;小分子可完全渗透入内,最后洗出色谱柱。

这样,样品分子基本按其分子大小先后排阻,从柱中流出。

被广泛应用于大分子分级,即用来分析大分子物质相对分子质量的分布。

色谱法(C h r o m a t o g r a p h y)引论§1概述一、色谱法色谱法早在二十世纪初由俄国科学家建立,并用来分离植物色素。

后来不仅用于分离有色物质,还用来分离无色物质,并出现了各种类型的色谱法。

许多气体、液体和固体样品都能找到合适的色谱法进行分离和分析。

目前色谱法已广泛应用于许多领域,成为十分重要的分离分析手段。

各种色谱法共同的特点是具备两个相,有一相不动,称为固定相;另一相携带样品移动,称为流动相。

当流动相中样品混合物经过固定相时,就会与固定相发生作用,由于各组分在性质和结构上有差异,与固定相相互作用的类型、强弱就会有差异,因此在同一推动力下,不同组分在固定相滞留时间长短不同,从而按先后不同的次序从固定相中流出。

现以填充柱内进行的吸附色谱为例来说明色谱分离过程。

色谱柱内紧密而均匀的固定相,流动相则连续不断地流经其间,将样品一次性注入色谱柱后,各组分就被固定相所吸附,流动相不断地流入色谱柱。

当流动相流过组分时,已被吸附在固定相上的样品分子又溶解于流动相(此过程称为解吸)而随流动相向前移动,已解吸的组分遇到新的吸附剂颗粒,又再次被吸附。

如此在色谱柱内不断地发生吸附、解吸、再吸附、再解吸的过程。

不同组分其分子结构不同,在固定相上的吸附力也不同,随流动相向前移动的速度也就不同,最后从色谱柱内流出的时间不同,分别用容器盛接,就达到了分离的目的。

各组分间的性质差异即使很小,通过改进措施,如加长色谱柱,也可将它们分离。

二、色谱法分类1.按两相状态分类流动相为气体的色谱法称为“气相色谱法”(GC),其中固定相是固体吸附剂的称为气固色谱(GSC),固定相为液体的称为气液色谱(GLC)。

流动相为液体的色谱法称为“液相色谱法”(LC),同上,液相色谱法也可分成液固色谱(LSC)和液液色谱(LLC)。

2.按分离机理分类根据组分与固定相的作用,可分为:吸附色谱法、分配色谱法、离子交换色谱法、凝胶色谱法等。

色谱法的分类及其原理(一)按两相状态气相色谱法:1、气固色谱法2、气液色谱法液相色谱法:1、液固色谱法2、液液色谱法(二)按固定相的几何形式1、柱色谱法(column chromatography):柱色谱法是将固定相装在一金属或玻璃柱中或是将固定相附着在毛细管内壁上做成色谱柱,试样从柱头到柱尾沿一个方向移动而进行分离的色谱法2、纸色谱法(paper chromatography ):纸色谱法是利用滤纸作固定液的载体,把试样点在滤纸上,然后用溶剂展开,各组分在滤纸的不同位置以斑点形式显现,根据滤纸上斑点位置及大小进行定性和定量分析。

3、薄层色谱法(thin-layer chromatography, TLC):薄层色谱法是将适当粒度的吸附剂作为固定相涂布在平板上形成薄层,然后用与纸色谱法类似的方法操作以达到分离目的。

(三)按分离原理按色谱法分离所依据的物理或物理化学性质的不同,又可将其分为:1、吸附色谱法:利用吸附剂表面对不同组分物理吸附性能的差别而使之分离的色谱法称为吸附色谱法。

适于分离不同种类的化合物(例如,分离醇类与芳香烃)。

2、分配色谱法:利用固定液对不同组分分配性能的差别而使之分离的色谱法称为分配色谱法。

3、离子交换色谱法:利用离子交换原理和液相色谱技术的结合来测定溶液中阳离子和阴离子的一种分离分析方法,利用被分离组分与固定相之间发生离子交换的能力差异来实现分离。

离子交换色谱主要是用来分离离子或可离解的化合物。

它不仅广泛地应用于无机离子的分离,而且广泛地应用于有机和生物物质,如氨基酸、核酸、蛋白质等的分离。

4、尺寸排阻色谱法:是按分子大小顺序进行分离的一种色谱方法,体积大的分子不能渗透到凝胶孔穴中去而被排阻,较早的淋洗出来;中等体积的分子部分渗透;小分子可完全渗透入内,最后洗出色谱柱。

这样,样品分子基本按其分子大小先后排阻,从柱中流出。

被广泛应用于大分子分级,即用来分析大分子物质相对分子质量的分布。

1. 色谱法按分离原理分类, 可分为吸附色谱,分配色谱,排阻色谱和离子交换色谱。

2. 所采用流动相的密度与液体接近, 粘度又与气体接近的色谱方法称超临界流体色谱法。

3. 1956年范德姆特提出色谱速率理论方程。

其方程简式表示为H=A+B/u+Cu4.分离非极性组分, 可选择非极性固定液, 组分分子与固定液分子之间的作用力主要为色散力5.目前常用的色谱柱有填充柱和空心毛细管柱两种。

6.根据范氏方程,试简要分析要实现色谱快速分析应注意哪些操作条件?答:要兼顾到提高柱效和加快分析速度两个方面。

提高载气流速可加快分析速度,抑制分子扩散(B/u),但将使传质阻力增加( Cg+ Cs) 为此,可采用降低固定液用量,减少液层厚度df,同时应用轻质载气提高Dg来减少气相传质阻力等措施。

因此,结论是:选用轻质载气,减少固定液用量,提高载气流速。

7.试预测下列操作对色谱峰形的影响, 并简要说明原因。

(1) 进样时间超过10 s (2) 气化温度太低,以致试样不能瞬间气化(3) 加大载气流速很多(4) 柱长增加一倍答: 1. 谱峰变宽,柱外分子扩散加剧。

2. 谱峰变宽,柱外分子扩散加剧。

3. 峰形变窄,保留时间缩短。

4. 峰形变宽,增加0.4倍,保留时间增加。

8.试预测下列实验条件对色谱峰宽的影响, 并简要说明原因.(1) 柱温增加(2) 相比减小(3) 分配比增加(4) 试样量减小很多答: (1) 峰宽减小,因为分配系数减小。

(2) 峰宽增加,传质阻力增加。

(3) 峰宽增加,传质阻力增加。

(4) 峰宽减小,柱外初始带宽减小。

第一章1.由俄国植物学家茨维特创立的色谱法, 应该是属于(4)液-固色谱2.什么叫气-固色谱法? 气-固色谱法是流动相为气体, 固定相为固体吸附剂。

分离原理是利用组分与固体吸剂的吸附与脱附能力不同进行分离。

可适用于气体及低沸点烃类3.什么叫气-液色谱法? 气-液色谱法是流动相为气体, 固定相为液体。

简述色谱法的分类

色谱法的分类:

一、点色谱法

1. 静态点色谱:是将系统压力调整为静止,只需在头部加入样品,在另一端收集分离后产物,实现一次模式。

2. 动态点色谱:是在管路内反复循环,使气体流动,让不同物质不停地在分离和回收之间进行交替。

二、梯度点色谱法

1. 固态梯度点色谱:是将固体吸附剂装入柱管中,使成分在不同的条件下进行分离,实现多模分离。

2. 液态梯度点色谱:是将溶剂装入柱管中,使溶剂分解成具有不同离子浓度的混合溶剂,调节溶剂混合比,实现多模分离。

三、蒸馏色谱法

1. 密瓶蒸馏色谱:是首先将样品放入密闭玻璃瓶内,加热至沸点,使沸点高的成分先汽化,从而分离出不同的物质。

2. 蒸馏柱色谱:是将样品放入柱腔内,在头部加温回收,将沸点较高的物质先汽化,从而实现不同组分的分离。

色谱法(chromatography)概念、特点和分类1903年,俄国科学家M.C.ЦВЕТ首创了一种绿叶中分离多种不同颜色色素成分的方法,命名为色谱法(chromatography),由于翻译和习惯的原因,又常称为层析法。

近百年来,色谱法不断发展,形式多种多样。

50年代开始,相继出现了气相色谱、液相色谱、高效液相色谱、薄层色谱、通透色谱、离子交换色谱、凝胶色谱、亲和色谱、金属螯合色谱等。

几乎每一种色谱法都已发展成为一门独立的生化技术,在生化领域内得到了广泛的应用。

色谱技术因操作较简便,设备不复杂,样品量可大可小,既可用于实验室的科学研究,又可用于工业化生产。

它与光电仪器、电子计算机结合,可组成各种各样的高效率、高灵敏度的自动化分离分析装置。

这充分显示色谱技术的强大生命力,它是近代生物化学发展的关键技术之一。

一、色谱法的概念和特点色谱法是利用混合物中各组分的理化性质的差异(吸附力、溶解度、分子形状和大小、分子极性、分子亲和力等),使各组分以不同程度分布在两个相中,其中一个相叫固定相(stationnary phase),另一相流过此固定相叫作流动相(mobile phase)。

由于各组分受流动相作用产生的推力和受固定相作用产生的阻力的不同,使各组分产生不同的移动速度,使得结构上只有微小差异的各组分得到分离。

再配合相应的光学、电学、电化学和或其他相关检测手段,对各组分进行定性和定量分析。

色谱法是一种物理化学分离分析方法。

它既是一种极好的分离纯化的方法,也是一种进行精确定性、定量分析的方法。

在色谱分析中,通常是根据色谱峰的位置来进行定性分析,根据色谱峰的面积或高度进行定量分析的。

色谱法的特点是:1.具有极高的分辨效力:只要选择好适当的色谱法(色谱类型、色谱条件),它就能很好地分离理化性质极为相近的混合物,如同系物、同分异构体,甚至同位素,这是经典的物理化学分离方法不可能达到的。

2.具有极高的分析效率:一般说来,对某一混合组分的分析,只需几十分钟,乃至几分钟就可完成一个分析周期。

色谱法分类

按两相的物理状态可分为:气相色谱法(GC)和液相色谱法(LC)。

气相色谱法适用于分离挥发性化合物。

GC根据固定相不同又可分为气固色谱法(GSC)和气液色谱法(GLC),其中以GLC应用最广。

液相色谱法适用于分离低挥发性或非挥发性、热稳定性差的物质。

LC同样可分为液固色谱法(LSC)和液液色谱法(LLC)。

此外还有超临界流体色谱法(SFC),它以超临界流体(界于气体和液体之间的一种物相)为流动相(常用CO2),因其扩散系数大,能很快达到平衡,故分析时间短,特别适用于手性化合物的拆分。

按原理分为吸附色谱法(AC)、分配色谱法(DC)、离子交换色谱法(IEC)、排阻色谱法(EC,又称分子筛、凝胶过滤(GFC)、凝胶渗透色谱法(GPC)和亲和色谱法。

(此外还有电泳。

) 按操作形式可分为纸色谱法(PC)、薄层色谱法(TLC)、柱色谱法。