《弗洛斯河上的磨坊》ppt课件

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:21

浅析《弗洛斯河上的磨坊》中麦琪人物形象体现出的婚姻道德观【摘要】在小说《弗洛斯河上的磨坊》中,麦琪是一个既复杂又矛盾的人物形象,其婚姻道德观念体现了多样性。

麦琪在小说中展现出对婚姻的矛盾态度,同时也表现出对婚姻的忠诚度。

在面对婚姻道德困境时,麦琪做出了一系列抉择,体现了其对婚姻道德的思考和尊重。

她的形象使得小说中的婚姻议题更加丰富和复杂,影响着整个故事情节的发展。

通过分析麦琪的人物形象,可以深入探讨《弗洛斯河上的磨坊》中的婚姻议题,以及探讨婚姻道德观在小说中的重要性和作用。

麦琪人物形象的多样性和复杂性为整个故事增添了不少的戏剧性和张力,使读者对婚姻道德观有了更深入的思考和探讨。

【关键词】《弗洛斯河上的磨坊》、麦琪、婚姻观念、态度、忠诚度、道德困境、多样性、影响、婚姻议题、重要性1. 引言1.1 介绍《弗洛斯河上的磨坊》《弗洛斯河上的磨坊》是19世纪英国作家乔治·艾略特的代表作之一,也是英国文学史上的经典之作。

小说以英国乡村为背景,描绘了一个贫穷的家庭在经济压力和社会观念的困扰下所展开的生活故事。

故事的主要情节围绕着主人公麦琪展开,她是一个坚强而独立的女性形象,同时也是一个富有同情心和理想主义的角色。

麦琪在整个故事中扮演着不同的角色,既是一个贤妻良母,又是一个坚强的事业女性,同时也是一个面对婚姻道德困境时的思考者和抉择者。

《弗洛斯河上的磨坊》通过描写麦琪的人物形象,探讨了婚姻观念在社会中的重要性和多样性。

麦琪的形象不仅代表着英国乡村中普通妇女的生活现实,同时也体现了当时社会对婚姻和家庭的期望和规范。

通过分析麦琪的人物形象,我们可以更深入地了解《弗洛斯河上的磨坊》所展现的婚姻道德观念。

1.2 概述麦琪人物形象"弗洛斯河上的磨坊"是一部由芭芭拉·彭诺撰写的小说,通过讲述主人公麦琪的故事,揭示了婚姻与家庭关系中的种种挑战和困境。

麦琪是一个充满魅力和魄力的女性角色,她在小说中展现出了复杂而多维的人物形象。

生态女性主义视角下的《弗洛斯河上的磨坊》★基金项目:安徽省高校人文社会科学研究专项课题SK2015A817)、引言20世纪70年代,法国作家弗朗西丝娃?德?奥波妮发表了两部具有代表性的作品:《女性主义或死亡》和《生态女性主义:革命或变化》,在这两本书中弗朗西丝娃?德?奥波妮首次提出了生态女性主义的概念。

此后,从梭罗、卢梭、到利奥波德等许多具有理性良知和自然爱心的有志之士,均清楚地认识到资本主义社会经济的快速发展将给人类带来毁灭性的灾难。

美国批评家谢里尔?格劳特费尔蒂曾说过:“生态女性主义是一种理论话语,其前提是父权制社会对妇女的压迫和对自然界主宰之间的联系”。

[1] 生态主义和女权主义的默契结合形成了生态女性主义,并且产生了很多分支。

目前学术界对生态女性主义比较常见的一种划分是:文化生态女性主义,社会生态女性主义,精神生态女性主义,以及哲学生态女性主义。

本文不从生态女性主义的发展史及划分流派来探讨这一理论,而是以生态女性主义为视角来解读乔治?艾略特的成名作《弗洛斯河上的磨坊》。

二、女性与自然一)女性与自然的内在联系著名生态女性主义者卡林?沃伦提出“人对自然的统治与男性对女性的支配者之间至少有八种联系――历史的、经验的、象征的、理论的、政治的、认识论的、伦理的、概念的联系”。

[2]很久以前,自然就以女性的形象在很多文学作品和专著里出现过,她可以孕育生命并且养育万物,与女性有很多的相似之处。

乔治?艾略特在《弗洛斯河上的磨坊》中将女主人公麦琪与自然融合在一起,对他们的描述让我们看到了女性与自然和谐相生的美好画面。

文中有这样一个段落“她(麦琪)听着浮到水面上来的鱼又沉下去的轻微声音,树木柔和的飒飒声,就像柳树、芦苇和水也在愉快地低声交谈似的。

这时候,她在这种低语和梦幻似的寂静中,感到了莫大的快乐。

麦琪想,像这样坐在池塘旁边,现实生活中无论遭遇怎样的冷落和痛苦,只要栖身于美丽的大自然,她便能很快自愈。

麦琪的美与自然的美都是原生态的、他们的美是同根同源的。

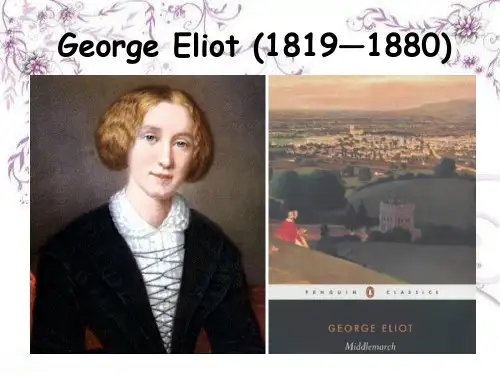

074《名家名作》·研究一、引言乔治·艾略特(1819—1880年),因其在英国文坛的独特地位而成为19世纪文坛最受推崇的小说家之一,她写了大量具有较高价值和深远影响的作品。

由于她对这一特殊时期的文学舞台产生了巨大影响,文学评论家试图从不同的角度对她进行研究。

D.H.劳伦斯称她为第一个将全部精力投入写作的小说家;伊莱恩·肖沃尔特认为她是女性文学的先驱;托马斯·哈代也称赞她的文学成就,指出她不仅不断地揭露和批判各种社会不公,而且开始质疑和攻击维多利亚时代的习俗和道德,因此了解艾略特本人的作品,对了解她个人来说也具有很大的帮助。

二、小说及女主人公简介《弗洛斯河上的磨坊》首次出版于1860年,是乔治·艾略特最优秀的自传体小说,她在书中直接描写了自己的童年。

麦琪·特利弗,一个敏感的孩子,出生在一个冷漠的家庭,生长在一个狭窄的对生活、美和知识极度渴望的世界里,这就是年轻的玛丽安·埃文斯本人的缩影,她被改编成了小说。

而麦琪的形象则被认为是作者对自己的“自我理想化”。

因此,在艾略特笔下,麦琪成为艾略特思想的化身。

世界各国对这部小说都有很多批评的声音,尤其是对小说结尾的批评。

麦琪的故事显然不是玛丽安·埃文斯(乔治·艾略特的另一个名字)的历史,但她们有太多的共同元素,太多的相似之处,很明显,探索小说中麦琪的人生目标和行动动机有助于进一步理解乔治·艾略特的故事——包括作者本身的一些观点。

本论文旨在对小说中的女主人公形象进行解读,展示了乔治·艾略特如何通过对小说中女性的歧视和压迫的揭露和批判,揭示出她远比小说中更强烈的女性主义意识。

三、麦琪的人物形象分析麦琪·特利弗是《弗洛斯河上的磨坊》中的女主角。

这部小说几乎描述了这个女孩的一生——从她甜蜜而痛苦的童年,到她为了救她深爱的哥哥汤姆而勇敢地牺牲。

但是从小说开头的出现到最后的死亡,这个人物一直生活在与她的容貌不相称的环境中。

外国语学院学士学位论文论文题目:Reflections of Morality on the Character Maggie in The Mill on the Floss论《弗洛斯河上的磨坊》中麦琪人物形象体现出的道德观学生姓名:张尔虔学号:0709120215专业:英语语言文学班级:英语2007-2班指导教师:张娜论文提交日期:2011年6月10日Abstract:As an excellent novelist of Victorian Age, George Eliot is famous for her brilliance and anti traditional thoughts. Meanwhile, Eliot’s views on morality and rich life experiences are also drawing people’s attention. However, writers and critics pay less attention to the views of morality from the characterization that Eliot’s portrays.The Mill on the Floss is Eliot’ early works and it is also her autobiography. This novel describes the heroine Maggie’s short life experiences. She is brave enough to struggle for the outer strength. And from Maggie’s behaviors, we can realize the standard of Eliot’s views on morality.The paper will discuss the gender inequality in Victorian Age, Eliot’s human-oriented religion and Eliot’s marriage morality on the characterization of Maggie. The author will firstly introduce the reality of gender inequality in Victorian Age, and tell the Maggie’s rebellion and her helpless on changing this situation. And then it goes to Eliot’s human-oriented religion. Love is the core of Eliot’s human-oriented religion, and it is reflected on Maggie’s death for love. After that, the paper will discuss Eliot’s marriage morality. Maggie’s love with Philip and Stephen will explain Eliot’s marriage morality.George Eliot is a faithful believer in the importance of morality in society. She acted by high moral standards in her own life and developed her moral ideas in her books. Known Eliot’s moral ideas will be of great help in studying Eliot’s works.Key words:gender morality; religion morality; marriage morality摘要:作为19世纪英国维多利亚时期杰出的小说家,乔治·艾略特以其博学多才和反传统的思想而倍受人们瞩目。

2009.08.20XUEBAO乔治·艾略特(George Eliot ,1819—1880)是英国维多利亚时代著名作家之一,原名玛丽-安·伊文思(Marry Ann Evans),生长在英国华立克郡。

父亲是一处大庄园的代理人。

乔治·艾略特从小就比较熟悉英国农村的风土人情。

因此,她的小说清新优美,极富田园生活的大自然的气息。

乔治·艾略特的早年作品都流露出了她对英国乡村生活的亲身体验。

作为艾略特的一部重要作品,《弗洛斯河上的磨坊》是以作者本人早年生活为蓝本,围绕弗洛斯河上的磨坊描写了一个动人的爱情悲剧故事。

女主人公玛吉的父亲塔利弗在一场诉讼中败诉,赔掉了所有的家产,债台高筑,因此迁怒于对方的辩护律师威克姆,不许儿子汤姆和威克姆的儿子菲利普同学接近,但玛吉却与聪明好学、性格温存、身体残疾的菲利普成为好朋友。

这场家庭变故给全家带来了不可估量的影响:玛吉的父亲气得中风昏倒,丧失了自尊,母亲则带着玛吉做些针线活贴补家用,玛吉和汤姆中断了学业远离了童年的幸福生活,之后,玛吉为了哥哥的感情拒绝了菲利普的求婚,为了不伤害好友露茜又拒绝了斯蒂芬的求婚。

最后,弗济斯河洪水泛滥,磨坊被淹,玛吉想到母亲和哥哥尚在磨坊,便独自驾舟去营救。

母亲早已离开,玛吉只救出汤姆。

兄妹重见,汤姆深为手足之情所感动。

两人在危难中和解,但后来小船不幸覆没,兄妹二人均未能幸免,双双淹死。

这部作品带有浓厚的自传色彩,尤其是女主人公玛吉,更是与作者有许多相似之处。

《弗洛斯河上的磨坊》以悲剧收场,汤姆和玛吉双双葬身于洪水之中。

小说始终带有一种悲剧的色彩,这种悲剧性使整个小说显得十分的凝重。

本文将从社会家庭、人物的性格、作者和读者这三个方面人手,探析小说悲剧结局的原因。

一、19世纪的英国资本主义社会制度是无数家庭悲剧的主要原因首先,在维多利亚时代,英国资本主义文明获得长足发展,资本主义的生产方式传播到世界各地。

1.众所周知,乔治艾略特生活在维多利亚时期的英国,该时期以其文学艺术而著名。

维多利亚时期不仅在政治经济和科学技术,而且在世界文学上都有重要的地位。

哲学思想和对艺术欣赏的强烈渴望深深地影响着乔治艾略特。

艾略特对人的内心世界,道德斗争和道德选择表现出极大的兴趣。

她用自然,含蓄的手法描绘了人物形象没心的挣扎和他们的道德选择。

艾略特的文学创作受制于她所生活的时代。

当时,英国的文学成就主要促使她带着深刻的哲学伦理思想和道德进行创作。

然而,由于小说中的很多情节都来自艾略特的童年生活,因此《弗洛斯河上的磨坊》被认为是艾略特的自传。

小说中,女主人公麦琪的人生经历就是艾略特自己经历的映射。

当麦琪还是小女孩时,她和父母,哥哥生活在一起,她是父亲最喜欢的孩子,而母亲最喜欢的是哥哥汤姆。

尽管麦琪那时还是个小女孩,她已近具有反抗精神,并且追求自由。

但是她总是害怕罪恶,因此她的言行举止非常的轻,非常的温柔。

相反,麦琪的哥哥汤姆是一个僵硬呆板的男孩,他喜欢去控制麦琪。

在汤姆的思想里,整个世界都是由男性支配的。

当麦琪长大成人后,有两个男人走进了她的生活——菲利普和史蒂分芬。

菲利普非常爱麦琪,但是由于麦琪的人本宗教和两个家庭的仇恨,麦琪拒绝了菲利普。

在菲利普之后,史蒂芬是另一个深爱麦琪的年轻男人。

由于婚姻道德,她和史蒂芬的爱情也夭折了。

总之,因为麦琪担心道德问题,她没有实现自己的梦想和幸福。

在她生命的最后,她为了救哥哥汤姆被洪水冲走。

本文通过人物麦琪来分析三种道德。

这三种道德分别是性别,宗教和婚姻道德。

本文以小说的故事梗概介绍为开头,接着是文献综述,这部分主要介绍国内外作家和评论家对《弗洛斯河上的磨坊》的研究现状,以及本论文的意义。

这些讨论过之后就是本文的主体部分,主体部分可以分为三个部分。

第一部分是性别道德,接着是宗教道德,最后是婚姻道德。

所有的这些观点都表现在人物麦琪的身上。

文献综述作为维多利亚时期杰出的女性作家,乔治艾略特以她不寻常的哲学思维能力和强烈的道德意识而著名。