第四章 犯罪心理的形成与发展

- 格式:ppt

- 大小:543.50 KB

- 文档页数:31

罪犯心理矫正学教学大纲广东司法警官职业学院编写说明一、《罪犯心理矫治学》是狱政管理专业必修的一门专业课,通过学习使学生在掌握心理学原理的基础上,具体掌握运用心理矫治的基本理论和方法。

二、《罪犯心理矫治学》是一门实践性较强的学科,在讲授过程中充分重视实践技术训练,通过案例教学、心理训练等方式培养学生的学科实践技能。

三、按照教学计划的规定,本课程教学时数为104学时,理论、实践教学内容及时数的具体安排详见《教学时间分配表》。

四、教学大纲是参考性文件,教师在保证完成教学大纲基本要求的前提下,可以灵活掌握,适当调整。

五、完成本门课程的具体要求是:提供心理训练场所;教师应做好组织和指导教学,确保每一个学生的技能训练时间。

六、本教学大纲经狱政管理教研室集体讨论,最后通过科研处审定。

编写本教学大纲尚属尝试,难免存在错误,恳请教师在使用中提出修改意见。

编者二〇〇三年六月一、适用对象三年制狱政管理专业二、课程性质与任务《罪犯心理矫治学》是狱政管理专业的一门专业必修课。

是一门专业性很强的技能性学科,包含罪犯心理理论及罪犯矫治技术两部分内容。

通过本学科的学习,使学生不仅掌握罪犯心理特点,同时能运用心理学原理、方法进行针对性的矫治活动,为改造罪犯工作提供心理依据和科学方法。

三、课程教学目标通过本学科的学习,使学生能够了解掌握罪犯心理特征及罪犯心理分析的方法,能够运用各种心理矫治手段具体解决服刑罪犯的心理问题,掌握各种心理矫治技术。

四、考核方式1.评价目的通过学习评价,判断课程目标是否达到,分析教学方法是否有效,教学进度是否得当,选择的教学资料是否适宜,从而检查和提高教与学的效果与质量。

2.评价原则学习评价应遵循知识、能力相统一,理论和实践相结合的原则。

3.评价途径及考核方式评价的主体应包括教师考核、学生互评、社会实践评价和学生自我考核。

评价的方式包括笔试、口试、模拟测试和实践活动等。

4.评价标准学习评价标准分为认知水平评价和运用能力评价。

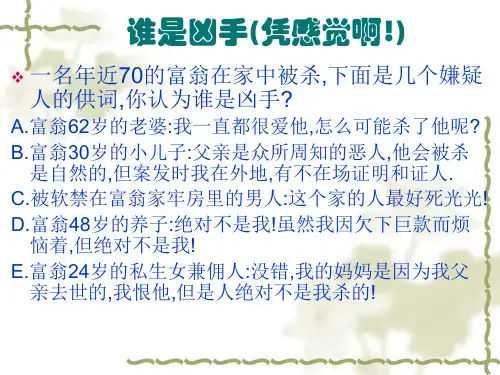

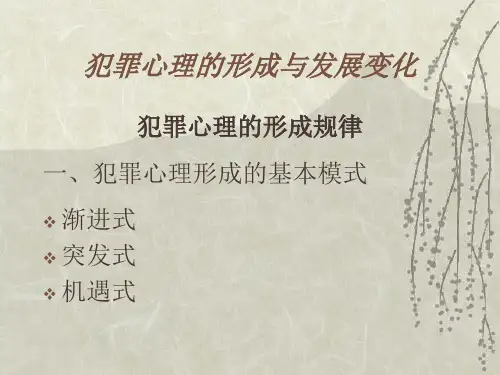

犯罪心理的形成和发生对于大多数的一般犯罪人来讲,犯罪心理的形成是一个有意识的过程,而且在这个过程当中犯罪心理会逐渐地、自觉地演化,越来越强烈,直到最后产生犯罪的行为。

对于这个过程的研究也有着非常重要的意义。

一、犯罪心理的形成过程第一个步骤是产生强烈的欲求和选择不同的满足方式。

每个人都有自己的需求,需求的强弱程度也是不同的。

如果一个人的需求是比较弱的,一般来说不会产生犯罪的动机。

但是如果一个人本身就有着非常强烈的欲望,尤其是当这种欲望得不到满足的时候,就很可能就会选择一种特殊的满足方式。

这种满足方式如果是以侵犯别人的利益和社会利益为前提,就会在之后逐渐形成犯罪心理。

第二个步骤是品德的缺陷和意志力的缺乏。

当一个人决定用非法的手段来满足自己的欲望的时候,就基本上已经选择了一种即将犯罪的命运,这样的行为一定是与犯罪人的人格有很大的关系的。

犯罪人的人格一般都是不健全的,他们的人格一般都会因为社会化程度的不足而偏离社会的规范。

这类人一般认知水平比较低下,内心常常出现矛盾,欠缺法律知识,而且对于主流的文化和道德标准采取蔑视的态度。

一个人的品格是最为重要的部分,如果一个人不能够遵守自己应该遵守的社会规范,不能够严格遵守“克己”和“利他”的标准,不能建立自我调控的机制,最终可能就会产生违法犯罪的意向。

第三个步骤是形成犯罪意向。

犯罪意向指的是犯罪人在实施犯罪行为之前具有的一种朦胧的冲动或者意图,这种违法犯罪的需要可能并没有被明显意识到,没有明显的分化,但是这种人的人格却存在着非常明显的缺陷,并逐渐会养成一些不良的习惯。

这类人在遇到外界的刺激的时候,很可能就会产生一种内心冲动,进而会萌发犯罪的意向。

犯罪意向的形成是犯罪心理的初步过程,从这个步骤开始,有关实施犯罪活动的各种因素就开始不断结合,并且朝着犯罪的方向发展。

于是只要有合适的犯罪条件和机遇,人很可能就会产生明确的犯罪动机,并且实施犯罪行为。

但是从法律的意义上来讲,这一阶段的人只有内在的犯罪意图,并没有实施真正的犯罪行为,没有造成对社会的危害。

第四章犯罪行为发生机制理论在犯罪原因和犯罪行为(结果)之间,并不是简单的线性关系,而是各种原因和诱发因素综合地起动力作用的结果,并且由于主体内外因素的变动和相互影响,存在着发生犯罪行为的必然性和偶然性。

只有当主体外原因转化为主体原因,客观刺激与生理原因内化为主体的社会心理原因之后,也就是在形成犯罪心理与犯罪决意并寻找到犯罪机会之后,犯罪行为才会发生。

研究犯罪原因在行为人的头脑中演化为犯罪动机直至发生犯罪行为的一般规律,便是本章的主题—犯罪心理机制。

它说明了犯罪行为是怎样发生的。

第一节犯罪心理机制的概念和理论一、概念(一)机制概念1.机器的构造和工作原理2.有机体的构造、功能和相互关系3.泛指一个复杂的工作系统和某些自然现象的物理、化学规律。

(二)犯罪心理机制的概念犯罪心理形成和犯罪行为发生的过程和规律。

以内外化的机制为主,包括防卫机制在内的多种机制的综合运作系统。

二、主要理论(一)本质(天生)相异论1.生理上的异质论把犯罪人视在生理上存在异常特质的人,如在血型、体型、染色体、内分泌、脑电波等方面存在异常,这些异常特质由遗传所决定;认为生理上存在异质或存在部分异质构成犯罪行为的驱动力和机制。

2.心理上的异质论把犯罪人看做心理上存在异常的人,诸如“狂人”、智力低下者、性格异常者或具有某种“犯罪人格”、“犯罪人思想模式”的人,认为正是这种心理、精神状态和人格上的异常特质构成其发动犯罪行为的驱动力和机制。

(二)犯罪倾向论这种理论与天生异质论相反,认为人都存在着侵害他人利益以满足自己欲望的犯罪心理倾向。

犯罪人与正常人之间,只有倾向程度不同,并不存在生理和心理上本质的区别。

犯罪行为的发生机制表现为外界的情景诱惑对个体犯罪倾向的驱动。

当这种诱惑达到一定的强度时,“好人”也会犯罪。

(三)欲求不满论当人的欲求处于不满、失控状态并具备一定条件时,便会产生越轨行为和违法犯罪行为。

这一理论来源于精神分析学派,反映了弗洛伊德的人格理论和犯罪观。