稻田养鱼

- 格式:ppt

- 大小:4.62 MB

- 文档页数:24

稻田养鱼实施方案范本一、前言。

稻田养鱼是一种生态循环的农业养殖方式,通过在稻田中养殖鱼类,既可以提高稻田的产量,又可以增加养殖收益,实现农业的多元化发展。

本文将介绍稻田养鱼的实施方案范本,希望能够为广大农户提供一些参考和借鉴。

二、水稻品种选择。

在进行稻田养鱼时,首先需要选择适合养鱼的水稻品种。

一般来说,水稻品种应选择生长周期短、抗逆性强、产量稳定的优质品种。

同时,要考虑水稻的生长期与鱼类生长期的匹配,以便充分利用稻田资源。

三、水稻田的改造。

为了适应稻田养鱼的需要,需要对水稻田进行一定的改造。

首先,要加强水稻田的水利设施建设,保证稻田中的水源充足。

其次,要在稻田中设置适当的鱼塘,为鱼类提供生长的环境。

同时,要合理布局水稻田和鱼塘,使二者相互配合,实现生态循环。

四、鱼类的选择。

在进行稻田养鱼时,选择合适的鱼类也是非常重要的。

一般来说,应选择适应稻田环境的鱼类,如鲫鱼、鲤鱼等,这些鱼类对水质要求不高,适应性强,生长速度快,适合在稻田中养殖。

五、养殖管理。

稻田养鱼的养殖管理也是至关重要的。

首先,要注意水稻田的施肥管理,合理施用有机肥和化肥,保证水稻的生长需要。

其次,要定期清理鱼塘,保持水质清洁,防止病虫害的发生。

同时,要注意饲料的投喂,保证鱼类的正常生长。

六、收获与销售。

在稻田养鱼的过程中,要根据鱼类的生长情况,合理安排收获时间。

一般来说,鱼类的生长周期较短,可以进行多次收获。

同时,要注意鱼类的销售渠道,可以通过农贸市场、电商平台等渠道进行销售,提高养殖收益。

七、结语。

稻田养鱼是一种可持续发展的农业养殖方式,通过合理的实施方案,可以提高稻田的产量,增加农户的收入。

希望本文介绍的实施方案范本能够为广大农户在稻田养鱼方面提供一些帮助,推动农业的多元化发展,实现农业的可持续发展。

稻田养鱼实施方案范文(6篇)第一篇: 稻田养鱼实施方案浙、闽、赣、黔、湘、鄂、蜀等省的山区稻田养鱼较普遍,养殖鱼类以草鱼、鲤鱼为主,也养殖鲫、鲢、鳙、鲮等鱼。

养鱼前须将稻田堤埂加宽、加高,并拍打结实;同时挖鱼沟、鱼溜或鱼坑,并设置鱼栅。

放养时间一般在插秧后7~10天为宜,每亩可养殖鱼种1000尾左右。

稻田养鱼后应保持较高水层,关键是防止大雨时逃鱼。

此外,在施用化肥、农药和烤田、耘草时,应充分考虑到鱼类生长的要求,可分片间隔施放,以免影响鱼类生长。

折叠实用技术稻田养鱼应以水稻为主,兼顾养鱼。

这一指导思想是根据稻鱼共生理论,利用人工新建的稻鱼共生关系,将原有的稻田生态向更加有利的方向转化,达到水稻增产鱼丰收的目的。

根据促进水稻增产兼顾养鱼的指导思想,我们认为稻田养鱼应以草鱼为主(50%-70%),因地制宜搭配一些鲤和尼罗罗非鱼等。

草鱼是典型的草食性鱼类,又是典型的杂食性鱼类,在有适口的动物性食料时,它先吃动物性的后吃草料,如芜萍与孑孓-起放入水中,草鱼先吃孑孓后吃芜萍。

体长10cm以后,转入以食高等水生植物为主。

目前稻田里所知的常见杂草有30-50种,其中轮叶黑藻、苦草、小茨藻、菹草、眼子菜、聚合草、嫩芦苇和禾本科植物以及淹没在水中的陆生高等植物的茎叶都是草鱼最喜吃的天然饵料。

可是在没有喜食型的草料时,其他水生植物也都可摄食,即所谓迫食型草料。

此外,商品饲料草鱼也很喜食。

草鱼在幼鱼阶段,完全以动物食料为生,体长1cm左右的鱼苗,食物主要还是以小型浮游动物以及小型水生昆虫的幼虫为食,长达夏花鱼种时,就逐步转入草食性了。

草鱼种,其肠内主要食物组成为水生植物占40%-50%,水生动物和昆虫占20%-40%。

据报导,取食红虫(枝角类)的夏花草鱼生长甚快,其日增重率为11.55-14.3%;取食浮萍次之,为7.3%-8.2%;取食豆饼的最慢,为4.9%。

随着时间的推移,草鱼长大,杂草长出来,即被草鱼吃掉,其除草既经常又彻底。

稻田养鱼模式和技术要点

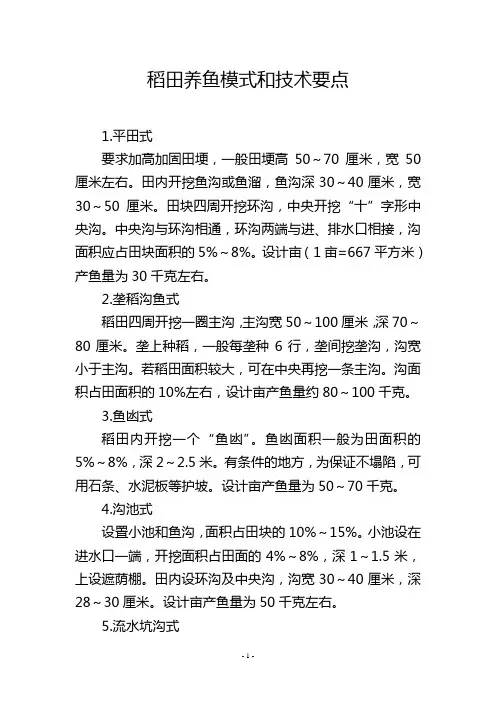

1.平田式

要求加高加固田埂,一般田埂高50~70厘米,宽50厘米左右。

田内开挖鱼沟或鱼溜,鱼沟深30~40厘米,宽30~50厘米。

田块四周开挖环沟,中央开挖“十”字形中央沟。

中央沟与环沟相通,环沟两端与进、排水口相接,沟面积应占田块面积的5%~8%。

设计亩(1亩=667平方米)产鱼量为30千克左右。

2.垄稻沟鱼式

稻田四周开挖一圈主沟,主沟宽50~100厘米,深70~80厘米。

垄上种稻,一般每垄种6行,垄间挖垄沟,沟宽小于主沟。

若稻田面积较大,可在中央再挖一条主沟。

沟面积占田面积的10%左右,设计亩产鱼量约80~100千克。

3.鱼凼式

稻田内开挖一个“鱼凼”。

鱼凼面积一般为田面积的5%~8%,深2~2.5米。

有条件的地方,为保证不塌陷,可用石条、水泥板等护坡。

设计亩产鱼量为50~70千克。

4.沟池式

设置小池和鱼沟,面积占田块的10%~15%。

小池设在进水口一端,开挖面积占田面的4%~8%,深1~1.5米,上设遮荫棚。

田内设环沟及中央沟,沟宽30~40厘米,深28~30厘米。

设计亩产鱼量为50千克左右。

5.流水坑沟式

距进水口1米处开挖深1~1.5米,面积占稻田面积4%~8%的流水坑(又称宽沟),四周设环沟。

沟宽、深各25厘米。

设计亩产鱼量为50千克以上。

稻田养鱼实施方案模板一、项目背景。

稻田养鱼是一种传统的农业生产方式,通过在稻田中养殖鱼类,可以实现稻田与养鱼的双重效益。

随着人们对健康、绿色农业的追求,稻田养鱼在农村地区得到了越来越多的关注和应用。

本文旨在提供一份稻田养鱼实施方案模板,帮助农民朋友们更好地开展稻田养鱼项目。

二、实施方案。

1. 确定养鱼品种。

在选择养鱼品种时,需要考虑当地的气候条件、水质情况以及市场需求。

常见的稻田养鱼品种包括鲫鱼、鲤鱼、鳊鱼等,可以根据当地的实际情况进行选择。

2. 准备稻田。

在选择稻田时,需要优先选择水稻田或者旱地水库等水体资源丰富的地方。

在养鱼前,需要对稻田进行清理、修整,确保水体通畅、水质清澈。

3. 配备养殖设施。

根据养鱼品种和养殖规模,需要配备相应的养殖设施,包括鱼苗池、投饵器、网箱等。

同时,还需要考虑饲料的储存和投喂设备。

4. 养殖管理。

在养殖过程中,需要定期检查水质、饲料投喂和疾病防控等工作。

同时,还需要做好稻田和鱼类的协调管理,确保稻田和鱼类的共生共存。

5. 市场销售。

在养殖结束后,需要制定合理的销售计划,将养殖的鱼类销售到市场或者直接销售给消费者。

可以通过合作社、农产品市场等渠道进行销售。

三、实施效果。

通过稻田养鱼项目的实施,可以实现稻田与养鱼的双重效益。

一方面,可以提高稻田的生产效益,增加农民的收入;另一方面,可以丰富农田生态,提高农田的综合效益。

四、风险与对策。

在实施稻田养鱼项目时,可能会面临水质污染、鱼类疾病等风险。

针对这些风险,需要制定相应的防范措施,保障养鱼项目的顺利实施。

五、总结与展望。

稻田养鱼项目是一种具有潜力的农业生产方式,可以实现农田与养鱼的双重效益。

希望通过本文提供的实施方案模板,能够帮助更多的农民朋友们开展稻田养鱼项目,实现农业生产的可持续发展。

稻田养鱼可行性分析引言稻田养鱼是一种传统的农业养殖方式,将鱼类放养在水稻田中,通过互利共生的方式,实现农业与养殖的双丰收。

这种养殖方式不仅可以提供丰富的鱼类资源,还可以增加稻田的产量,提高土壤肥力。

本文将从生态环境适宜性、经济可行性和社会效益三个方面进行稻田养鱼的可行性分析。

生态环境适宜性稻田养鱼是基于稻田的自然生态系统构建的,因此生态环境适宜性是评估其可行性的重要指标。

首先,稻田提供了良好的生态环境基础,如大量的水源和足够的面积供鱼类生长。

其次,水稻在生长过程中需要一定的水淹条件,这为养鱼提供了理想的生长环境。

此外,稻田内长有丰富的水草和浮游生物,为鱼类提供了丰富的食物来源。

综上所述,稻田养鱼具备较好的生态环境适宜性。

经济可行性农业养殖项目的经济可行性是决定其可持续发展的重要因素。

稻田养鱼在经济效益方面具有以下优势。

首先,农民利用现有的稻田资源,不需要投入额外的土地,降低了项目的成本。

其次,稻田养鱼可以提高稻田的综合利用价值,增加土地产出。

稻田和养殖互为补充,相互促进,既可以收获丰收的水稻,又可以收获丰富的鱼类资源。

此外,稻田养鱼可以为农户提供额外的收入来源,缓解了农业收入不稳定的问题。

由于减少了土地和劳动力投入,稻田养鱼具有较高的经济效益,使农业养殖产业更具可持续发展的优势。

社会效益稻田养鱼除了经济效益外,还具有显著的社会效益。

首先,稻田养鱼可以提高农田的生态环境,促进农田的生态恢复和保护。

鱼类可以吃掉病虫害和杂草,减少农药的使用,降低环境污染风险。

其次,稻田养鱼可以增加农田的生物多样性,促进农田生态系统的平衡发展。

同时,稻田养鱼还可以提供就业机会,创造更多的农村就业岗位,有效缓解农村劳动力闲置的问题。

稻田养鱼还可以推动当地农业的产业升级和转型,促进农村经济的发展。

综上所述,稻田养鱼具有显著的社会效益,对促进农业可持续发展和农村社会稳定具有重要意义。

总结稻田养鱼是一种具有良好生态环境适宜性、经济可行性和显著社会效益的农业养殖方式。

稻田养鱼对稻田的要求一、水源1. 充足稳定稻田养鱼需要有充足的水源供应,以保证在整个养殖期间稻田内始终有合适的水量。

一般来说,水源应能满足稻田保持一定的水位深度,例如在养鱼期间,稻田水深需维持在10 20厘米左右,这就要求水源能够持续稳定地补充因蒸发、渗漏等损失的水量。

2. 水质良好水质要符合渔业用水标准。

水的酸碱度(pH值)应在6.5 8.5之间,这个范围内的水质有利于鱼类的生长和生存。

水中的溶氧量要充足,一般要求溶氧量在5毫克/升以上。

良好的溶氧状况有助于鱼类正常呼吸和新陈代谢。

水源应无污染,不能含有过量的农药、化肥残留以及重金属等有害物质。

例如,受到工业废水污染的水源不能用于稻田养鱼,否则会对鱼造成毒害,影响鱼的健康和产量。

二、田块条件1. 面积与形状面积方面,没有严格的固定标准,但一般以0.5 10亩为宜。

较小面积的稻田便于管理,如投喂饲料、观察鱼的生长状况等;较大面积的稻田如果管理得当,也能获得较好的养殖效益。

形状以长方形为好。

长方形的稻田有利于合理规划鱼沟、鱼凼的布局,并且在进行灌溉、排水等操作时,水流能够较为均匀地分布在稻田内。

2. 田埂田埂要坚固,高度一般在30 50厘米,顶宽30 40厘米。

坚固的田埂能够防止鱼逃逸,并且在稻田蓄水时承受水的压力。

田埂需要进行夯实处理,避免出现渗漏和垮塌现象。

在田埂的内侧可以用塑料薄膜或其他防渗材料进行铺设,进一步提高田埂的防渗能力。

3. 土壤土壤以壤土或黏土为好。

这类土壤保水性能强,能够减少稻田内水的渗漏。

土壤的肥力要适中,过于贫瘠的土壤不利于水稻生长,从而间接影响鱼的生存环境;而肥力过高的土壤可能会因为施肥过多而对鱼产生不良影响。

三、水利设施1. 进水口和出水口进水口和出水口要分开设置。

进水口应高于稻田水面,以便于控制进水的流量和方向;出水口应低于稻田水面,这样有利于稻田内的水自然流出。

进水口和出水口都要安装拦鱼设施,如拦鱼栅。

拦鱼栅的网目大小要根据养殖鱼的规格确定,一般以不使鱼逃逸为原则,例如养殖草鱼种时,拦鱼栅网目可在1 2厘米左右。

稻田养鱼三大矛盾的解法

稻田养鱼是发展生态农业的一种很好的形式,但稻田养鱼必须解决好以下三个矛盾:

1.晒田与养鱼的矛盾在稻田中挖鱼沟、鱼坑,待晒田时让鱼在其中栖息,是解决这个矛盾的较好办法。

鱼沟深、宽各为50厘米,在稻田纵横交错呈“井”字型。

鱼坑面积2平方米,深1米,每亩挖1个~2个。

鱼沟、鱼坑要相通。

晒田时要慢放水,使鱼有充足的时间游进鱼沟、鱼坑。

浅藻晒田期间要注意观察鱼情,发现鱼浮头,要立即向鱼沟、鱼坑加注新水。

2.追肥与养鱼的矛盾以有机肥为主并施足底肥,是减少追肥数量,解决追肥与养鱼矛盾的好办法。

如果稻田群体小、长得弱,需要追肥时,一定要控制数量。

一般追施农家肥每亩每次不能超过150千克,追施硫酸铵每亩每次不超过10千克,追施过磷酸钙每亩每次不超过6千克。

追肥时稻田水深应保持在15厘米以上,二次追肥间隔应在15天以上。

注意,养鱼稻田严禁施用碳酸氢铵,农家肥一定要完全腐熟。

3.预防水稻病虫害与养鱼的矛盾稻田养鱼可使水稻的病虫害明显减轻,一般不需要用药防治。

如确需用药,一定要使用对鱼危害很小的农药,控制用药量,采用正确的施药方法。

一般可采用杀虫脒、敌枯净、稻瘟净等低毒农药。

施药时,将稻田水加至深20厘米以上,在早晨露水未干时对稻苗呈45度角顺风喷药。

喷完药后立即换新水,换水时要边排边灌,以防干滩死鱼。

- 1 -。

关于稻田养鱼模式应用特点及思考稻田养鱼模式是指在水稻田中养殖鱼类的一种农业生产方式。

稻田养鱼模式通常是将鱼群引入水稻田中,利用田中的水体和稻田生态系统提供的水质、饵料等资源,同时也能利用鱼粪和鱼类死亡产生的有机物质来促进水稻生长,从而实现水稻和养鱼的良性循环。

稻田养鱼模式的应用特点主要表现在以下几个方面:1.资源共享,提高土地利用效益。

稻田养鱼使得水稻田和养鱼能够共同利用水质、养分等资源,节约了土地利用面积,提高了土地的利用效益。

2.生态循环,保护环境。

稻田养鱼将水稻田和养鱼有机地结合在一起,通过充分利用鱼类粪便等有机物质,使其成为稻田的有机肥料,减少了化学肥料的使用,有助于保护环境和生态系统。

3.增加农民收入,改善农民生活质量。

稻田养鱼能够提供额外的养殖收入,对农民来说是一种经济多元化的方式,可以增加农民的收入,改善农民的生活质量。

稻田养鱼模式的应用也提出了一些值得思考的问题:1.饲料来源及饲养技术的问题。

稻田养鱼需要合理选择饲料,如何合理利用田间作物残余物、水中水生生物等作为饲料,以及如何科学地进行饲养管理,是影响稻田养鱼效果的重要因素。

2.水稻和鱼类配套生长的相关性。

稻田养鱼模式中,鱼类对水稻的生长和品质有一定影响,如何选择适宜的鱼种,控制鱼群密度,从而实现水稻和鱼类之间的良性互动,是一个需要进一步研究和实践的问题。

3.生态系统的平衡及稳定问题。

稻田养鱼需要维持田间的生态系统平衡,如何避免因养鱼而引起的水质污染、病虫害问题,保持田间生态系统的平衡和稳定,也是稻田养鱼的一个重要挑战。

稻田养鱼模式是一种有效利用资源、保护环境、增加农民收入的农业生产方式。

在应用中,需要不断探索和完善技术和管理,提高模式的可持续发展能力,并在实践中解决相应的问题,以实现稻田养鱼模式的最大效益。

稻渔综合种养发展历程

稻渔综合种养是一种生态种养模式,通过在种水稻的禾田里养殖鱼类,利用鱼稻共生原理,实现“一地两用、一水双收”。

以下是其发展历程:

- 起源:稻田养鱼起源于汉朝,有着悠久的发展历史和深厚的文化积淀。

- 列入遗产:2005年5月16日,联合国世界粮农组织将浙江省青田县方山乡龙现村的稻田养鱼列入“全球农业文化遗产(GIAHS)——传统稻鱼共生农业系统”,稻田养鱼成为首批五个世界农业遗产保护项目。

- 模式演变:传统稻田养鱼多为平板田养鱼,即稻田不开沟、不挖凼,蓄满水放种养鱼。

建国初期,有稻田养鱼传统的地区的农民多延用“稻底养鱼”这类低产低效的养殖模式。

改革开放后,科技人员先后研发和推广了“垄稻沟鱼”“垄稻凼鱼”“垄稻沟(凼)鱼”和“大沟大凼养鱼”等稻田养鱼模式,同时推广稻田养殖毛蟹、沼虾、“禾花鲤”和多品种鱼类混养,提高了产量与效益。

稻渔综合种养通过建立一个稻鱼共生、相互依赖、相互促进的生态种养系统,对提高土地产出量和产出值,保证粮食产出安全与供给安全,又促进农民增收,振兴农业经济,意义重大。

稻田养鱼名词解释

答: 稻田养鱼是一种传统的粮食耕种模式,包括在台地上建立的稻田中种植稻谷和养殖鱼类,它遵循着“生态农耕”的理念,使双方受益,在稻田中提供了自然肥料和有机物质,与此同时,鱼苗则通过稻田中摄取营养,在湿地上大量繁殖,也是生态保护的有效方式。

稻田养鱼的优势是明显的,它不仅可以改善农田的肥力,促进农作物的生长,而且可以把水体中的水面利用率提高,达到有效利用资源和提高农民收入的目的。

另外,稻田养鱼技术也能够有效地防止水土流失,抑制水土污染,维护水质。

此外,稻田养鱼还可以改善稻田的生态环境,促进水生植物的生长,减少污染物,维护水质。

总之,稻田养鱼技术不仅可以实现双重收益,而且还可以对当地水体环境起到有利的作用。

此外,稻田养鱼技术可以减少对传统捕鱼技术的依赖,减少捕鱼对鱼类及水质的破坏,并可以改善鱼类的繁殖环境。

通过稻田养鱼,农民可以每年多收获若干养鱼产品,为当地乡村的农民带来经济收入。

此外,稻田养鱼也有助于减少农田的水污染,维护水质,有利于当地环境及水生植物的生长,有助于改善乡村的环境及整体的可持续性发展。

稻田养鱼技术还可以构建和保护自然生态系统,改善农业生态环境,减少污染,保护湖泊。

此外,稻田养鱼技术也可以丰富农村的多样经济,改变人们单一的经济来源,为乡村的农民带来可持续的经济收益。

在总体上,稻田养鱼可以达到一个双赢的结果:稻田可以提供营养物质和有机物,从而使植物和鱼类都受益;鱼苗则可以从稻田中摄取营养,提高繁殖率,改善环境质量,并有利于减少污染物的排放;乡村的农民可以通过养鱼收获自然肥料和可持续的经济收益。

总之,稻田养鱼技术为当地的农民、湖泊、环境及整个生态系统都带来了积极的影响。

试论稻田养鱼的作用与意义【摘要】稻田养鱼是一种将鱼类放养在稻田中与稻作耦合的农业方式。

这一做法不仅可以提高稻田生态系统的多样性,还能够提高农田的综合效益。

稻田养鱼还能够节约水资源,保护环境,增加农民收入,改善当地人民的饮食结构。

稻田养鱼对于农田生态系统和社会经济的双重作用十分重要,未来发展稻田养鱼具有重要意义。

通过这种方式,可以实现生态、经济和社会的可持续发展,促进农业现代化进程,提高农村居民的生活水平。

稻田养鱼不仅仅是一种农业技术模式,更是一种可持续发展的农业生产方式,值得在未来的农业生产中更加重视和推广。

【关键词】稻田养鱼、生态系统、综合效益、水资源、环境保护、农民收入、饮食结构、社会经济、发展意义、双重作用。

1. 引言1.1 介绍稻田养鱼的背景稻田养鱼不仅可以提高农田的综合效益,还可以节约水资源,保护环境,增加农民收入,改善当地人民的饮食结构。

通过在稻田中养鱼,可以有效提高稻田生态系统的多样性,促进农田生态环境的平衡发展,保护土壤和水资源,减少化肥和农药的使用,实现农业的可持续发展。

稻田养鱼不仅对于农田生态系统有着积极的影响,同时也对社会经济有着重要的作用。

未来发展稻田养鱼将能更好地实现水资源的节约利用,促进农业产业的可持续发展,提升农民的生活水平,为实现农业现代化和农村振兴作出更大的贡献。

1.2 探讨稻田养鱼的意义稻田养鱼的意义是多方面的。

通过在稻田中养鱼可以提高稻田生态系统的多样性。

鱼类的存在可以改善水质,促进藻类生长,从而影响整个水生生态系统的平衡。

稻田养鱼可以提高农田的综合效益。

鱼类可以食用害虫和杂草,减少化肥和农药的使用,从而提高农田的产量和质量。

鱼塘中的有机废物可以作为肥料,促进稻田的生长。

稻田养鱼还可以节约水资源,保护环境。

通过充分利用稻田中的水资源,既可以种植水稻,又可以养鱼,降低水资源的浪费。

稻田养鱼可以增加农民的收入,提高农民的经济收益。

稻田养鱼还可以改善当地人民的饮食结构,提供更多的鱼类食物,满足人们对高蛋白饮食的需求。

稻田养鱼水稻栽培技术与管理一、稻田养鱼水稻栽培的背景和意义稻田养鱼是一种将养鱼和种植水稻结合起来的农业生态系统,具有很高的经济和生态效益。

通过在稻田中养殖鱼类,可以增加农田的综合效益,提高农民的收入。

同时,养鱼可以促进稻田中的生态平衡,减少害虫的发生,提高水稻的产量和品质。

二、稻田养鱼水稻栽培技术1. 稻田鱼塘建设鱼塘的建设需要选择地势较高,水源充足的地方。

鱼塘的大小要根据养殖的鱼种和数量进行合理规划。

鱼塘的底部可以铺设一定厚度的塑料膜,用以防止水渗漏。

还需要建设好水源引入和排水系统。

2. 养殖鱼种选择在稻田中养殖鱼类,常用的鱼种有鲤鱼、鳜鱼、草鱼等。

选择鱼种时要考虑水质适宜、耐寒耐高温、抗病能力强等因素。

3. 水质管理稻田养鱼水稻栽培中,合理的水质管理十分重要。

要保证水质的清洁和稳定,避免鱼类患病和死亡。

定期检测水质指标,调整水质的pH值、氧气含量等,保持适宜的水质条件。

4. 饲料投喂管理在稻田中养鱼,需要合理投喂饲料,使鱼类得到充分的营养。

饲料的投喂量要根据鱼的种类和生长阶段进行科学控制,避免喂养过量或过少。

5. 疾病防治稻田养鱼水稻栽培中,鱼类容易发生疾病,需要及时进行防治。

可以采用定期检查、隔离治疗、合理使用药物等方法,预防和控制鱼类疾病的发生。

三、稻田养鱼水稻栽培管理1. 稻田水稻栽培技术稻田养鱼水稻栽培中,水稻的栽培技术同传统的水稻栽培相似。

需要选择适宜的水稻品种,合理施肥、灌溉、除草和病虫害防治等。

2. 鱼类对稻田的影响稻田养鱼可以增加水稻的养分供应,提高水稻的产量和品质。

鱼类的排泄物可以作为水稻的有机肥料,同时,鱼类的活动还可以松土、促进水稻的生长。

3. 稻田养鱼水稻的布局设计在稻田养鱼水稻栽培中,需要合理设计稻田的布局。

可以采用分区域养鱼的方式,使水稻和鱼类养殖有机结合,最大程度上发挥两者的互补作用。

4. 稻田养鱼水稻的经济效益评估稻田养鱼水稻栽培可以提高农田的综合效益,增加农民的收入。

稻田养鱼的可行性报告

一、背景介绍

稻田养鱼是一种传统农业与现代水产养殖相结合的模式,通过在稻田内引入适

宜的淡水鱼类,利用稻田的生态系统实现稻鱼共生,可以提高农田的综合利用效率,同时也促进了当地水产业的发展。

二、稻田养鱼的优势

1.资源共享:稻田提供了适宜的生长环境,鱼类可以在其中寻找食物,

稻田也能得到鱼类排泄物的有机肥料。

2.生态平衡:稻鱼共生能够维持稻田的生态平衡,减少害虫数量,提

高稻田生产力。

3.经济效益:稻鱼共生不仅可以增加农田收益,还能带动当地水产养

殖业的发展,形成产业链。

三、技术要点

1.水体管理:保持稻田水质清洁,避免水体污染,定期换水和通风。

2.饲料供应:合理选择鱼类饲料,注意饲养密度,避免饲料过量造成

水体污染。

3.疾病防控:定期检查水质、观察鱼类健康状况,一旦发现异常及时

处理,避免疾病传播。

四、市场前景

随着人们对安全、绿色农产品的需求不断增加,稻田养鱼的模式得到了越来越

多的关注。

稻田养鱼不仅可以提高农田收益,还可以为农民提供更多的就业机会,促进当地经济发展。

五、风险与挑战

1.环境污染:若不注意水质管理,容易导致水体污染,对生态环境造

成危害。

2.市场波动:养殖规模扩大后,面临市场价格波动的风险,需要制定

灵活的经营策略。

六、结论

稻田养鱼作为一种新型的农业模式,在提高农田综合利用效率的同时,也可以为农民增加收入,促进当地水产业的发展。

然而,要想取得长期稳定的效益,需要农户不断优化经营管理,加强技术培训,以及保护良好的生态环境。

试论稻田养鱼的作用与意义稻田养鱼是指在稻田中同时养殖水稻和鱼类的一种农业生产方式。

这种方式不仅可以增加稻田的产出,还可以改善生态环境,提高农田的综合效益。

稻田养鱼的作用与意义是多方面的,下面从几个方面进行论述。

稻田养鱼可以提高农田的产出。

传统的农业生产方式中,农民只会在稻田里种植水稻,而忽略了水域资源的合理利用。

稻田中养鱼可以有效利用水域资源,增加农田的产出。

鱼类可以在水中取食杂草、虫子等有害物质,减少了田间的害虫数量,有利于水稻的生长。

鱼类的排泄物可以成为水稻的有机肥料,提高了稻田的肥力。

稻田养鱼不仅可以增加农田的产出,还可以提高农民的经济收入。

稻田养鱼可以改善生态环境。

在传统的农田中,化肥农药的使用会导致土地的污染,对生态环境造成很大的破坏。

而稻田养鱼可以减少对化肥农药的使用,利用鱼类排泄物作为水稻的肥料,减少了对环境的污染。

稻田养鱼可以增加农田的生物多样性,鱼类可以吃掉一些害虫,保护水稻的生长,增加了农田的生态平衡。

稻田养鱼不仅可以改善农田的生态环境,还可以保护水源、净化水质,促进土地的可持续利用。

稻田养鱼在农业生产中起着非常重要的作用,不仅可以增加农田的产出,改善生态环境,提高农田的综合效益,还可以促进农业的可持续发展。

应该积极推广稻田养鱼的生产方式,促进农业的现代化发展,实现农业的可持续发展。

政府部门应该出台相关政策、加大对稻田养鱼的扶持力度,引导农民积极参与稻田养鱼,实现农业与农村经济的融合发展。

只有这样,才能更好地发挥稻田养鱼的作用与意义,推动农业的现代化建设。

稻田养鱼总结引言稻田养鱼是一种将稻田与养鱼相结合的农业种养方式,它在提供粮食的同时,还能养殖鱼类,充分利用农田资源。

稻田养鱼不仅可以增加农田利用率,还能提高农民的收益。

本文将总结一些关于稻田养鱼的相关经验和技术,希望能对稻田养鱼的实践者有所帮助。

稻田养鱼的优势1. 资源共享稻田养鱼实现了水稻与鱼类的资源共享。

鱼类对水中的废物具有很强的消化能力,可以有效降解水中的有机物质,保持水质清洁。

同时,水稻能够为鱼类提供养分和庇护所,稻田的杂草也能够为鱼类提供食物和隐蔽的生活环境。

2. 农田利用率高传统的稻田只能种植水稻,而稻田养鱼则能够兼顾粮食和鱼类的养殖,大大提高了农田的利用率。

相比于传统的单一农业种植方式,稻田养鱼为农民带来了更多的经济收益。

3. 生态环境友好稻田养鱼能够有效改善稻田生态环境,提高水稻的产量和质量。

鱼类的存在,减少了有害昆虫和杂草的数量,降低了农民的农药使用量。

同时,鱼类的粪便可以为水稻提供肥料,促进其生长发育。

稻田养鱼的实施方法1. 筛选合适的稻田选用适宜养鱼的稻田对于稻田养鱼的成功至关重要。

首先,稻田应具备良好的水源和排水体系,确保水质清洁。

其次,土壤质地应适宜,土壤肥力较高。

最后,种植稻谷的方式要适合鱼类的生活需求,避免对鱼类产生不良影响。

2. 选择适宜的鱼类品种养鱼部分的成功与否与所选择的鱼类品种密切相关。

鱼类品种的选择应根据当地的气候、水质和稻田环境等因素进行综合考虑。

适合稻田养鱼的常见鱼种有鲤鱼、鲫鱼、草鱼等。

选择耐寒、抗病的品种,能够更好地适应稻田中的环境。

3. 合理养殖管理稻田养鱼需要进行合理的管理,以确保养鱼的效益最大化。

首先,要控制鱼类的数量,避免过度密度养殖造成环境的恶化。

其次,要进行科学的饵料投放,保证鱼类的饮食均衡。

同时,定期清理稻田中的污秽物,保持水质清洁。

4. 生态平衡调整稻田养鱼的成功与生态平衡的调整密不可分。

要保持稻田生态的稳定,可以采用生物控制的方式,增加天敌和供食物的生物种群数量,控制有害生物的繁殖。