稻田养鱼循环示意图 农村经济发展

- 格式:ppt

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:2

稻渔共生是一种典型的农渔共生的耕作模式,是一种将种植与渔业结合在一起的生态系统,将稻田和渔塘联合起来,使两者互为依托、互为促进,实现了种养一体、循环利用的目标。

稻渔共生耕作模式的特点是:在稻田中种植水稻,同时在稻田中设置渔塘或池塘,在水田和渔塘中养殖鱼类、蟹类和其他水生生物。

稻田的灌溉、施肥、打药都可以利用鱼塘的污水、淤泥和鱼粪等有机肥料,提高土地肥力,减少农药残留和化肥的使用,降低农业产生的水污染问题。

与此同时,在稻渔共生系统中,养殖的鱼类、蟹类和其他水生生物可以通过捕捞、出售或自家食用来增加农民收入。

稻渔共生耕作模式对于提高稻田生产力、增加农民收入、促进节约能源、保护环境等方面都有着积极的效果。

然而,这种模式需要时刻维护和管理,如稻田与渔塘的水管理、控制种鱼密度、选择适宜的品种等都需要科学合理地运用。

总之,稻渔共生耕作模式是一种循环利用水资源、提高土地肥力、增加农民收入、保护生态环境的可持续发展生态农业模式,目前受到越来越多的关注和推广。

当你继续推广稻渔共生耕作模式时,以下几个方面是需要考虑的:1. 地理适宜性:确保适合开展稻渔共生耕作模式的地区条件,包括土壤类型、水质、气候等因素。

稻渔共生模式更适合水田较多、水资源丰富的地区。

2. 建设渔塘或池塘:在稻田中建设渔塘或池塘作为养殖区,均衡选择鱼类、蟹类和其他水生生物的品种和密度。

确保鱼塘水体流通,水质清洁,养殖环境良好。

3. 稻田管理:合理安排水田的灌溉、排水和施肥,利用渔塘的有机肥料和鱼粪进行农田肥料补给。

保持稻田水质清洁,适宜稻田生态环境。

4. 生产管理:合理控制稻田的种植密度和农药使用,选择适应耕种条件的稻种,确保产量和质量稳定。

同时,管理渔塘的鱼类养殖,定期清理渔塘和控制养殖密度。

5. 技术培训和支持:为农民提供稻渔共生耕作模式的培训和技术指导,增加他们的技术和管理能力。

同时,提供相关政策支持和经济补贴,鼓励农民参与稻渔共生耕作模式。

稻田养鱼经济效益全面分析1、经济效益(1)节约耕地稻田养鱼是内涵扩大再生产,综合利用稻田空间,进行立体开发。

它节约耕地,既可减少占田挖鱼塘面积,稳定粮食种植面积,又可避免因单一种粮效益不高而撂荒耕地的现象发生。

(2)节约肥料鱼类,特别是草食性鱼类,在稻田中活动可起到保田造肥作用,有利于稻禾有效分蘖增多和谷粒饱满。

稻田养鱼农户反映,稻田养鱼2、3年后,不施或少施化肥,稻谷同样能增产。

据四川省大足县水产部门测定,亩产成鱼90千克的稻田,鱼排出的粪便相当于增加12.6千克纯氮(折合27.4千克尿素)。

(3)节约用工稻田养鱼工程建设使稻田的进排水渠、田埂等得到永久性修固,不再每年护田埂;鱼的觅食活动可疏松泥土,改善土壤物理结构,可以免耕;草食性鱼类以稻田杂草为食,不需要人工薅秧除草。

(4)节省农药鱼能吞食水稻的害虫,还可吃掉多余的“稻脚叶”,可使稻田通风、透光性增强,增加溶氧,提高水稻的抗病虫害能力。

据试验观察,不养鱼稻田中飞虱、稻叶蝉的发生率,比养鱼稻田高200%至300%。

每年每亩稻田可节约农药开支10至15元。

(5)增产粮食稻田养鱼虽然因开挖沟占用少量面积(一般占稻田面积5%至10%),但由于在稻田内养鱼,使土壤肥力提高,杂草减少,沟使水稻产生边行优势,透光性增强,稻田水温升高,有利于水稻的分蘖,能使水稻产量增加5%至10%。

(6)增产鲜鱼稻田养鱼把池塘养鱼的高产技术和稻田的生态优势充分结合起来,使产量大大提高。

亩单产一般能达到50至100千克,最高的可达500千克。

(7)增加收入由于稻田养鱼是一家一户经营,这种增收具有普遍性和直接性。

据测算,一般的稻田养鱼每亩可综合增收100元左右。

如果实施高产模式的“稻鱼工程”的养殖稻田,平均每亩可增收400至800元。

稻田养殖名、特、优、新品种,每亩稻田增收超过千元,相当于或超过稻谷的收入。

2、生态效益(1)增加有效蓄水稻田养鱼,相应加高、加固了田埂,开挖沟渠大大增加了蓄水能力,有利于防洪抗旱。

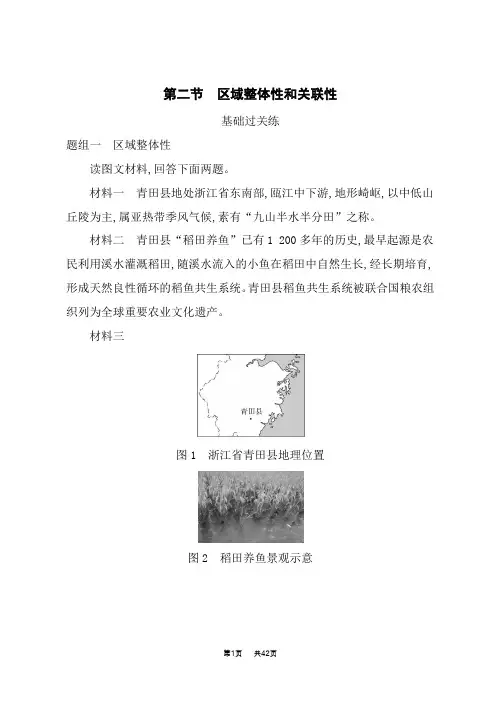

第二节区域整体性和关联性基础过关练题组一区域整体性读图文材料,回答下面两题。

材料一青田县地处浙江省东南部,瓯江中下游,地形崎岖,以中低山丘陵为主,属亚热带季风气候,素有“九山半水半分田”之称。

材料二青田县“稻田养鱼”已有1 200多年的历史,最早起源是农民利用溪水灌溉稻田,随溪水流入的小鱼在稻田中自然生长,经长期培育,形成天然良性循环的稻鱼共生系统。

青田县稻鱼共生系统被联合国粮农组织列为全球重要农业文化遗产。

材料三图1 浙江省青田县地理位置图2 稻田养鱼景观示意图3 青田县稻鱼共生系统1.(原创)根据图文材料可知,形成青田县稻鱼共生系统的主要区域要素是( )A.地形、气候B.地貌、水文C.气候、文化D.地形、经济2.(原创)根据图2和图3可知,浙江省青田县稻田养鱼反映出( )A.区域自然要素B.区域人文要素C.区域整体性D.区域差异普遍存在读下面两幅景观图,回答下题。

3.(原创)两幅景观图共同体现的自然和人文要素是( )A.地貌、劳动力B.气候、文化C.水文、聚落D.生物、农业生产韩国的河回村位于洛东江一处曲流的凸岸,背倚青山,面向河流及开阔的农田。

房屋主人按个人生辰和周边环境的五行相生相克的关系选择房屋的朝向。

河回村被列入《世界遗产名录》。

据此完成下题。

4.(原创)分析材料,说明与河回村被列入《世界遗产名录》有关的区域要素有( )A.自然要素:地形、地貌、气候、土壤;人文要素:人口、文化B.自然要素:地形、地貌、水文、生物;人文要素:文化、经济C.自然要素:气候、水文、生物、土壤;人文要素:人口、经济D.自然要素:地貌、气候、水文、土壤;人文要素:文化、经济题组二区域差异与区域关联5.(原创)读“中国区域经济布局示意图(不含港、澳、台)”,说明按照区域差异,制定不同发展战略的最主要依据是( )A.地理位置差异B.自然条件差异C.社会经济发展水平差异D.文化习俗差异读图,回答下题。

图1 东非野生动物迁徙路线图图2 美国本土人口迁移的主要流向示意图6.(原创)以上两幅图反映出( )A.区域关联主要是通过自然要素和人文要素的区域间流动实现的B.区域间流动的要素种类虽有不同,但方向一致C.区域间流动的要素对区域发展有影响,但不会改变区域生产、生活方式D.区域间流动的要素不存在种类、方向、强度的变化读区域之间的经济要素流动示意图,完成下题。

青田稻鱼共生系统的生态学原理简述青田稻鱼共生系统是一种生态友好的农业模式,通过稻田与养鱼塘的结合,实现了资源循环利用和生物多样性的保护。

这一系统基于一系列生态学原理,旨在提高农田的产品性能和生态效益。

在本文中,我将简要介绍青田稻鱼共生系统的生态学原理,以及它对环境和经济的积极影响。

1. 互惠共生原理青田稻鱼共生系统的核心原理是互惠共生。

稻田提供了养鱼所需的水源和自然庇护所,并将废物转化为养分供鱼类和其他水生生物利用。

鱼类则为稻田提供有机肥料,促进稻田的生长和产量。

这种互惠关系使得稻田和鱼塘成为一个有机整体,相互依存、互相受益。

2. 生态循环原理青田稻鱼共生系统强调生态循环,通过优化资源的利用和再利用来实现可持续发展。

稻田中的浅水域提供了一个良好的生境,吸引了大量的浮游生物和昆虫,它们是鱼类和稻田的主要食物来源。

鱼类在吃食的也将有机物质排泄到水中,提供了水中微生物和植物的营养。

这种生态循环保持了系统的平衡,并减少了化肥和农药的使用。

3. 多样性保护原理青田稻鱼共生系统注重保护和促进农田的生物多样性。

稻田和鱼塘提供了丰富的栖息地和食物来源,吸引了多种水生生物,包括鱼类、鸟类、两栖类和昆虫。

这些生物之间形成了复杂的食物网,维持了一个生态平衡。

稻鱼共生系统也利用天敌来控制病虫害,减少了对化学农药的依赖,进一步保护生物多样性。

4. 水质净化原理青田稻鱼共生系统在提高农田产量的也净化了水质。

稻田的水稻根系能吸收废水中的养分,减少水体中的氮和磷的含量,从而降低了水体富营养化的风险。

鱼类通过吃食沉积物和底部有机物,降解了水体中的有害物质,并提高了水体的透明度和氧气含量。

青田稻鱼共生系统是一个基于生态学原理的可持续农业模式。

通过互惠共生、生态循环、多样性保护和水质净化等原理,这种系统能够提高农田的效益和生态效果。

青田稻鱼共生系统不仅为农民提供了经济利益,还促进了农田生态系统的稳定和生物多样性的保护。

它值得在农业发展中得到更加广泛的推广和应用。

“稻鱼共生”综合种养模式的优点、技术及典型案例“稻鱼共生”是一种田面种稻、水体养鱼的生态农业模式,鱼儿在田里找虫吃,水稻就减少了虫害,同时鱼排出的粪便形成有机肥,向稻田提供养料,二者相辅相成,形成良性的稻鱼共生综合种养系统,有效提高农业土地综合利用效率。

一、“稻鱼共生”综合种养模式的优点1、增加收入“稻鱼共生”系统可实现每667m2水稻增收50~80元;收获成鱼50kg左右,按市场价2.5元/kg计,产值可达500元上下,除去成本,每667m2纯收入300~400元。

2、充分利用物质能量稻田里的野草、虫类等都是对水稻有影响的自然资源,而资源对鱼种而言,基本上都是较好的天然饵料。

发展稻田喂鱼可以对稻田开展立体式运用,完成稻鱼共生,既节约用水和土地,又可灵活运用稻田中的很多物质能量,废物利用。

3、改善水稻生产环境稻田的除草一直影响着稻农和决定着水稻生长,一直以来要用人力和用化学剂除草,需要大量劳动力和资金,选用有机化学除草,不仅会导致土壤退化,并且破坏环境和谷粒。

实践经验证明,稻田喂鱼能够完全解决地里的野草浮游动物和落入水中病虫,变害为利,可习惯性除草,具备人力除草相提并论更有效化除不可以相比的无污染化,既节省成本又优化了水稻生长自然环境。

4、减少鱼病大量的研究和实践证明,肥水水体中寄生虫和病原菌比瘦水水体中寄生虫和病原菌成倍增加,肥水环境更利于寄生虫和病原菌滋生,特别是池塘底泥,更被称为寄生虫和病原菌的温床。

通过稻鱼共生技术,池塘底泥可装入种植钵中,既固定秧苗,又为秧苗早期提供营养,减少了池塘底泥的危害。

同时水稻生长中必将大量消耗水中氮磷等营养,必然使水体变瘦,瘦水则不利于寄生虫和病原菌滋生,客观上减少了寄生虫和病原菌密度,降低了鱼发病的风险。

5、提升鱼产品的品质稻鱼共生系统中,鱼在养殖过程中用药量较少,产出的鱼产品清洁无污染,鱼肉美味紧实。

6、获得优质大米“稻鱼共生”技术所产大米,由于水稻在生长全过程中不施肥不打药,米质特好。

稻渔综合种养原理稻渔综合种养是一种农业生产模式,通过将稻田与鱼塘结合起来,实现水稻种植和鱼类养殖的有机结合。

这种模式具有高效利用资源、提高农田生态系统功能、增加农民收入等优点,被广泛应用于我国南方地区。

稻渔综合种养原理主要包括以下几个方面:1.水体循环利用:稻渔综合种养利用了水体的循环利用原理。

在这个系统中,水稻生长需要大量的水分,而鱼类养殖则需要清洁的水体。

通过建设沟渠和堤坝,可以实现稻田和鱼塘之间的水流循环。

鱼塘中的废弃物和粪便会随着水流进入稻田,为稻米提供肥料;而稻田中的氮磷等营养物质则会随着水流进入鱼塘,为鱼类提供充足的食物。

2.生态平衡:稻渔综合种养模式倡导生态平衡原则。

在传统的农田中,农民常常使用化肥和农药来提高产量,但这样会造成土壤质量下降、水体污染等问题。

而稻渔综合种养模式中,稻田和鱼塘之间的生态关系可以相互促进,实现生态平衡。

稻田提供了良好的栖息环境和食物来源,吸引了大量的有益昆虫和微生物群落,从而控制了害虫的繁殖;鱼类则可以吃掉稻田中的杂草和害虫,起到了除草和杀虫的作用。

3.资源共享:稻渔综合种养模式实现了资源共享原理。

在传统的农田中,水资源是分散利用的,而在稻渔综合种养模式中,稻田和鱼塘共用同一片水域。

这样不仅减少了水资源的浪费,还可以提高水资源利用效率。

同时,在这个系统中,废弃物也得到了有效利用。

稻田中产生的秸秆可以作为鱼塘的饲料或覆盖物;鱼塘底泥则可作为肥料施入稻田中,提供养分。

4.经济效益:稻渔综合种养模式具有良好的经济效益。

传统的农田只有水稻种植的收入,而在稻渔综合种养模式中,除了水稻的收入外,还可以获得鱼类和虾类等水产品的收入。

同时,这种模式还可以提高土地利用率和资源利用效率,减少了农民的劳动投入和生产成本。

5.生态环境改善:稻渔综合种养模式对生态环境有积极的改善作用。

通过增加湿地面积和保护水体生态系统,可以提高土壤质量、净化水体、改善空气质量等。

同时,这种模式还能够增加植被覆盖率和土壤有机质含量,促进土壤保持和水源涵养能力。

稻渔综合种养发展历程

稻渔综合种养是一种生态种养模式,通过在种水稻的禾田里养殖鱼类,利用鱼稻共生原理,实现“一地两用、一水双收”。

以下是其发展历程:

- 起源:稻田养鱼起源于汉朝,有着悠久的发展历史和深厚的文化积淀。

- 列入遗产:2005年5月16日,联合国世界粮农组织将浙江省青田县方山乡龙现村的稻田养鱼列入“全球农业文化遗产(GIAHS)——传统稻鱼共生农业系统”,稻田养鱼成为首批五个世界农业遗产保护项目。

- 模式演变:传统稻田养鱼多为平板田养鱼,即稻田不开沟、不挖凼,蓄满水放种养鱼。

建国初期,有稻田养鱼传统的地区的农民多延用“稻底养鱼”这类低产低效的养殖模式。

改革开放后,科技人员先后研发和推广了“垄稻沟鱼”“垄稻凼鱼”“垄稻沟(凼)鱼”和“大沟大凼养鱼”等稻田养鱼模式,同时推广稻田养殖毛蟹、沼虾、“禾花鲤”和多品种鱼类混养,提高了产量与效益。

稻渔综合种养通过建立一个稻鱼共生、相互依赖、相互促进的生态种养系统,对提高土地产出量和产出值,保证粮食产出安全与供给安全,又促进农民增收,振兴农业经济,意义重大。

稻渔综合种养的生态学原理稻渔综合种养的生态学引言•稻渔综合种养是一种古老而又有效的农业生态系统,它将稻田和水产养殖结合起来,实现资源的综合利用。

•本文将从生态学的角度解释稻渔综合种养的原理,并探讨其在可持续农业发展中的意义。

稻渔综合种养原理1.互惠共生:稻田和水产养殖相互促进,形成良性循环。

–稻田底泥提供养料供水产养殖使用。

–水产养殖的废弃物提供有机物质和氮磷等营养物质,促进稻田生长。

2.能量转化:稻田和水产养殖之间实现能量的交换和转化。

–稻田通过光合作用将光能转化为化学能,为养殖活动提供能源。

–水体中的有机物质被水产生物吸收,将能量转化为养殖产物。

3.生物多样性:稻渔综合种养促进了生态系统的多样性。

–稻田提供了适宜的生境环境,吸引了大量的鸟类、昆虫和微生物等。

–水体中的生物种类丰富,包括鱼类、虾类和藻类等。

4.生态调节:稻渔综合种养能够调节生态系统的平衡。

–稻田能够吸收和净化农田的农药和化肥等农业污染物质。

–水体中的水生生物能够吸收废弃物和有毒物质,维护水体的清洁。

稻渔综合种养的意义1.提高农业产能:稻渔综合种养可以充分利用土地和水资源,提高农田的综合利用率,增加农作物和水产养殖的产量。

2.保护生态环境:通过稻渔综合种养,减少了农田的化学农药和化肥使用,降低了农田的污染风险,形成了绿色、健康的农业生态系统。

3.促进可持续发展:稻渔综合种养符合可持续农业发展的要求,实现了资源的高效利用和生态的平衡发展,对农村经济的可持续发展具有重要意义。

结论稻渔综合种养作为一种农业生态系统模式,在提高农业产能的同时,保护了生态环境,促进了可持续发展。

我们应该进一步推广和应用这种种养模式,为农村经济的可持续发展做出贡献。

注意: 文中无法呈现标志语”有序列表1”, “有序列表2”, 以及结尾的“感谢使用Ope nAI”。

感谢使用OpenAI谢谢您阅读本文,希望对您了解稻渔综合种养的生态学原理有所帮助。

如有任何问题或建议,欢迎留言讨论。

快速了解循环农业5种发展模式循环农业是指一种以循环利用资源为特点的农业模式,通过最大限度地利用农田、水资源、动植物等自然资源,实现农业生产的可持续发展。

下面将为您介绍五种发展模式。

1. 水稻鱼、田菜养模式:这种模式主要在水田里同时种植水稻和蔬菜,并放养鱼类。

水稻鱼、田菜的种植互补作用能够提高土地的利用率,鱼类的排泄物可以作为植物肥料,有机肥的使用可以减少化学肥料的使用,同时鱼类也可以起到控制虫害的作用,达到生态循环利用。

2. 农田养猪、果树林种模式:这种模式主要是在果树林的下方放养猪类。

猪类的排泄物可以作为果树的有机肥料,果树可以提供猪栏的阴凉和食物,这种模式可以有效地利用果树林的空间和提供额外的收入。

3. 池塘养鸭、养鱼模式:这种模式主要是在池塘里放养鸭类和鱼类。

鸭子可以吃水中的杂草和虫害,鱼类的排泄物可以提供鸭子的食物,同时鸭子的粪便也可以作为鱼类的饲料,形成鸭鱼共生的循环。

4. 农林牧、生态养殖模式:这种模式主要是提倡农田、林地和牧场的综合利用。

在农田里同时种植农作物和苗木,牧场放牧家畜。

家畜的粪便可以作为农田和苗圃的有机肥料,农作物和苗木的秸秆可以作为家畜的饲料,形成生态循环。

5. 城市农田、有机种植模式:这种模式主要是在城市里兴建农田,进行有机种植。

城市废弃物、粪便等可以作为有机肥料,种植食物可以为城市居民提供健康的农产品,同时农田还可以起到绿化、减少城市热岛效应的作用。

这些循环农业模式的发展,可以实现资源的最大利用和提高农田的利用率,减少农业生产对环境的污染,实现农业的可持续发展。

这些模式也为农民提供了额外的收入来源,促进了农村经济的发展。

循环农业的发展将是未来农业发展的重要方向。

稻萍鱼立体农业原理随着城市化进程的加速,土地资源日益紧缺,传统的农业模式已经无法满足人们对食品的需求。

为了解决这个问题,立体农业逐渐成为了一种新的农业模式。

稻萍鱼立体农业就是其中的一种,它以水稻、萍藻和鱼类为主要种植对象,通过立体种植的方式,实现了高效、环保、经济的种植模式。

一、稻萍鱼立体农业的原理稻萍鱼立体农业的原理是将水稻、萍藻和鱼类三者相互结合,形成一个生态循环系统。

水稻作为主要作物,通过种植在水中,可以有效地利用土地资源,而萍藻和鱼类则是水稻种植的附属品。

萍藻可以吸收水中的营养物质,保持水质清洁,同时也是鱼类的食物来源。

而鱼类则可以吃掉萍藻,帮助维持水质的平衡,同时也是水稻的肥料来源。

二、稻萍鱼立体农业的优点1. 高效节约资源稻萍鱼立体农业可以最大限度地利用土地和水资源,实现高效的种植。

同时,种植水稻的同时也可以养殖鱼类,实现资源的最大化利用。

2. 环保节能稻萍鱼立体农业在种植过程中不需要使用化肥和农药,避免了对环境的污染。

同时,其种植方式也不需要大量的机械设备,节约了能源。

3. 经济效益高稻萍鱼立体农业不仅可以实现高效的种植,同时也可以养殖鱼类,增加了经济效益。

同时,其种植方式也节约了土地和水资源,降低了种植成本。

三、稻萍鱼立体农业的应用稻萍鱼立体农业已经在一些地方得到了广泛的应用。

比如,在中国的福建省,就有不少农民采用这种种植方式。

此外,在一些发展中国家,稻萍鱼立体农业也被认为是一种解决粮食和水资源短缺的有效途径。

四、稻萍鱼立体农业的发展前景随着城市化进程的加速,土地和水资源的短缺问题将愈加突出。

在这种情况下,稻萍鱼立体农业作为一种高效、环保、经济的种植模式,将会得到更广泛的应用和推广。

我们相信,在未来的发展中,稻萍鱼立体农业将会成为一种重要的农业模式,为人们提供更加安全、健康的食品。

2021届高三地理复习专题讲解:循环经济关联图的判读一、专题讲解1.明确产业特点循环经济的判断关键是看产业发展过程中是否涉及物质的循环利用。

2.理清内部联系注意产业发展过程中内部的联系如何,如稻田养鱼,鱼吃掉稻田里的杂草、害虫,鱼的排泄物增加了土壤肥力;垃圾发电、残余物制砖;“卤水制盐”。

3.关联的特点稻田养鱼、垃圾发电、“卤水制盐”都涉及物质循环利用,共享单车不涉及物质循环利用。

4.影响及意义减少了废弃物的排放,减轻对环境的污染;减少生产投入,降低了成本;延长了产业链,增加了附加值,提供了更多的就业机会。

实现了经济效益、社会效益和环境效益三者的统一。

二、同步训练1.在下列经济活动中,不属于循环经济的是( )[答案] B桑沟湾是位于山东半岛最东端的一处海湾,这里是我国最早海带人工养殖的地方。

近年来,中国水产黄海研究所的科研人员在此成功探索出了海带、鲍鱼和海参三者混合养殖的新模式(见下图)。

据此完成2~4题。

2.桑沟湾由单一的海带养殖到海带、鲍鱼、海参三者混合养殖的变化,主要得益于( )A.优质的海洋环境B.养殖技术的进步C.市场的需求升级D.保鲜技术的出现答案 B解析近年来,中国水产黄海研究所的科研人员在此成功探索出了海带、鲍鱼和海参三者混合养殖的新模式,可见此模式是科研人员研究的成果,得益于养殖技术的进步,B项正确。

3.与单一养殖相比,该混合养殖模式的突出优点有( )①节省饵料投放,提高经济效益②吸收海水中的CO,减缓温室效应③调整2生产规模,市场适应性强④改善水质,减少海洋养殖污染A.①② B.①④C.②③ D.③④答案 B解析读图可知,混合养殖中,海带作为食料提供给鲍鱼,鲍鱼的粪便提供给海参,海参的排泄物提供给海带,节省了饵料投放,提高了经济效益,而且改善了水质,减少了海洋养殖污染,故①④正确。

4.冬季,农户们常将鲍鱼和海参送往福建和广东沿海养殖,其最主要目的是( )A.靠近消费市场B.获得优惠补贴C.躲避大风暴雪D.缩短养殖周期答案 D解析只是冬季送往福建和广东沿海养殖,并且会增加成本,说明不是为了靠近消费市场和优惠补贴,排除A、B两项;养殖主要在海水中,受大风暴雪影响小,闽粤沿海也会有大风,故排除C项;应是利用福建、广东纬度低、热量充足的条件,缩短养殖周期,D项正确。

发展稻渔综合种养促进绿色生态循环农业发展的思考摘要:稻鱼综合种养是一种新型水产养殖方式,既有利于促进农民增产增收,也有利于促进生态环境循环发展,推进养殖业、种植业朝着绿色、环保方向发展。

新时期背景下,为进一步促进循环农业发展,本文立足实际,就稻渔综合种养方式以及发展策略做具体分析,以供参考。

关键词:稻渔综合种养;特点;发展途径与传统种植、养殖模式相比,稻渔综合种养是一种具有稳粮、促渔、增收、提质、环境友好、发展可持续等多种生态系统功能的稻渔结合种养模式[1]。

尽管该种种养模式具有增产增收、绿化环境、节约资源等多种作用,但是在实际推广发展过程中还是存在较多问题,如种植养殖人员对稻鱼综合种养概念不了解、种养目标不明确、种养质量效益不高等。

针对这些问题,相关部门以及人员首先要明确稻鱼综合种养的特点特征,在此基础上整合各类有效资源、采取科学手段积极调整种养策略,促进综合种养效益提高。

下面联系实际,首先就稻鱼综合种养的特点特色做简要分析。

1稻鱼综合种养特征特色1.1以生态经济学原理、生态循环农业为理论依据稻鱼综合种养的发展依据为生态经济学原理与生态循环农业原理,在此理论的支持下,该种种养模式将水产养殖、水稻种植有机结合,构建了种植业与养殖业共生互促的系统,并最终达到互利共赢的目的。

如在该种养系统中,鱼儿等的排泄物可作为水稻生长的营养物质,而水稻田也能对水产养殖产生一定的促进、推动作用,通过两者间的互相补充、利用,有效减少了水产养殖与水稻种植中的物力、财力投入,为农民创造了更大的盈利空间;同时水产养殖还具有一定的生态环保功能,如降低农药、化肥等的使用,在减少了农业面源污染的同时也提升了食品食用的安全性,更在一定程度上保护了生物的多样性[2]。

1.2 具有更为环保的生产工艺与传统种植、养殖方式相比,稻鱼综合种养在生产工艺上取得了很大创新,有很大不同。

如,传统稻田养殖,一般选择低洼田地,而这些田块对水稻生产的能力相对较弱。

稻田综合种养模式及技术要点稻田综合种养是一种将水稻种植与水产养殖相结合的生态农业模式,它充分利用了稻田的生态空间和自然资源,实现了稻、鱼、虾、蟹等多物种共生互利,提高了农田的经济效益和生态效益。

这种模式不仅能够增加农民的收入,还能够减少化肥和农药的使用,保护农田生态环境,具有广阔的发展前景。

一、稻田综合种养的主要模式1、稻鱼共生模式稻鱼共生是稻田综合种养中最常见的模式之一。

在稻田中开挖一定比例的鱼沟、鱼溜,投放适量的鱼苗,如鲤鱼、鲫鱼、草鱼等。

鱼类在稻田中觅食害虫、杂草和浮游生物,其排泄物又可以为水稻提供养分,减少化肥的使用。

同时,鱼类的活动还能够疏松土壤,增加土壤的透气性,有利于水稻的生长。

2、稻虾共作模式稻虾共作是近年来发展迅速的一种稻田综合种养模式。

在稻田中开挖环形沟,种植水稻的同时养殖小龙虾。

小龙虾以稻田中的杂草、昆虫和腐败有机物为食,其排泄物为水稻提供了优质的有机肥料。

在水稻生长期间,适当降低水位,让小龙虾进入稻田觅食;在水稻收割后,加深水位,为小龙虾提供良好的生长环境。

3、稻蟹共生模式稻蟹共生模式是在稻田中养殖河蟹。

河蟹喜欢在稻田中栖息、觅食,能够清除稻田中的杂草和害虫,其排泄物也能够增加土壤肥力。

在养殖过程中,需要设置防逃设施,防止河蟹逃逸。

同时,要合理控制河蟹的放养密度,避免对水稻生长造成不利影响。

4、稻鳅共养模式稻鳅共养是将泥鳅养殖与水稻种植相结合的模式。

泥鳅具有钻泥的习性,能够疏松土壤,增加土壤的含氧量。

泥鳅以稻田中的昆虫、杂草和微生物为食,其生长过程中产生的代谢产物可以作为水稻的肥料。

在稻田中设置一定的遮阴设施和防逃网,为泥鳅提供适宜的生长环境。

二、稻田综合种养的技术要点1、稻田选择与改造选择水源充足、水质良好、排灌方便、保水保肥能力强的稻田。

在稻田改造方面,根据不同的种养模式,合理开挖鱼沟、鱼溜、环形沟等。

鱼沟一般宽 05-1 米,深 03-05 米;鱼溜的面积一般占稻田面积的5%-8%,深度 08-1 米。