高考语文一轮专题复习现代文阅读·归纳内容要点

- 格式:doc

- 大小:45.00 KB

- 文档页数:7

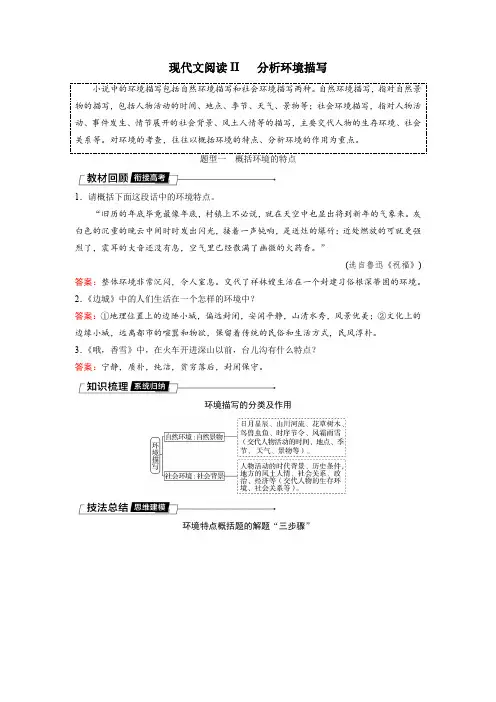

现代文阅读II 分析环境描写小说中的环境描写包括自然环境描写和社会环境描写两种。

自然环境描写,指对自然景物的描写,包括人物活动的时间、地点、季节、天气、景物等;社会环境描写,指对人物活动、事件发生、情节展开的社会背景、风土人情等的描写,主要交代人物的生存环境、社会关系等。

对环境的考查,往往以概括环境的特点、分析环境的作用为重点。

题型一概括环境的特点1.请概括下面这段话中的环境特点。

“旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。

灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。

”(选自鲁迅《祝福》)答案:整体环境非常沉闷,令人窒息。

交代了祥林嫂生活在一个封建习俗根深蒂固的环境。

2.《边城》中的人们生活在一个怎样的环境中?答案:①地理位置上的边陲小城,偏远封闭,安闲平静,山清水秀,风景优美;②文化上的边缘小城,远离都市的喧嚣和物欲,保留着传统的民俗和生活方式,民风淳朴。

3.《哦,香雪》中,在火车开进深山以前,台儿沟有什么特点?答案:宁静,质朴,纯洁,贫穷落后,封闭保守。

环境描写的分类及作用环境特点概括题的解题“三步骤”阅读下面的文字,完成后面的题目。

文本一:羊解放黄风黑眼圈公羊昂首站在青疙瘩上,我们村的人一致认为,它在眺望羊解放。

羊解放自幼左眼失明,剩下一只右眼孤单单的,上学后看书总是串行,背课文也颠三倒四。

有一天老师把他送回家,对他娘说,让咱解放回来做点事吧,比如放羊,也比他念书强。

后来羊解放真的放了羊,直到被黑眼圈公羊一头顶下青疙瘩。

羊解放给我印象最深的,是他每晚挎着半导体收音机(村人通称“半导体”)走过大街的情形。

那时的村里,像旱魃薅过的赤地,有时一年不唱一场大戏,放电影也就那么几次。

夏天的时候,夜里人们还在街头乘乘凉,冬天天一黑就关了门,早早地钻进被窝睡觉。

但自从羊解放买下半导体,村里的夜晚稍稍发生了改变。

专题二散文阅读概括内容要点题型一特定指向信息概括1.《记念刘和珍君》中,作者说“我懂得衰亡民族之所以默无声息的缘由了”。

这个“缘由”是什么?答案:反动统治者不但用武力极其凶残地屠杀人民,而且利用御用文人制造舆论进行严酷的思想统治。

2.从《秦腔》一文来看,秦地、秦人、秦腔的特点各是什么?他们之间有着怎样的关联?答案:(1)特点:①秦地,八百里秦川,辽阔厚重,广漠旷远。

②秦人,民性敦厚、直率;勤劳质朴,吃苦耐劳;敢爱敢恨,能享大乐。

③秦腔,大喊大叫,高亢激越,雄浑奔放,具有极强的震撼力和感染力。

(2)联系:①一方水土养育一方人。

辽阔厚重、广漠旷远的秦川大地养育了秦人,给予了他们旺盛的生命力,也给予了他们敦厚、直率的性情和勤劳质朴、敢爱敢恨的品格。

②一方水土、一方人造就一方文化。

秦地的厚重辽阔,与秦人的直率豪放、秦腔的激越奔放形成一种高度的内在统一。

这样的秦地,这样的秦人,才创造出高亢激越、雄浑奔放的秦腔。

秦腔只能诞生在秦地,也只有秦腔才能承载秦人的喜怒哀乐,表达他们对真善美的追求。

归纳概括的原则1.尽可能用原文中的词语作归纳这是就独立归纳而言的,这样可以防止归纳不准确。

2.防止要点遗漏无论是分析还是概括,都要从命题出发。

看命题要求从哪个角度,依据什么标准进行分析或概括,分析时要注意分为哪些部分,内容是否交叠,有没有多余或遗漏。

概括时要注意整合哪些内容,怎样整合,有没有多余或遗漏。

3.必须防止任意“拔高”或“贬低”把文中没有体现的意义强加给作者,或概括不准确贬低了文章的价值。

一、信息检索提炼“三方法”二、特定指向信息概括“三步骤”第一步:审题干,明指向。

明确概括对象是什么以及指向对象的哪一方面信息(原因、结果、作用、意义、影响、方式、特点、情感等)。

第二步:理思路,定区间。

不论是概括哪类指向信息,都要确保不遗漏要点,对全文思路进行梳理,这样才能明确所要概括的信息在哪里。

第三步:巧提炼,组答案。

在确定信息存在的区间后,要逐段(层)提炼,分类整合。

2024届高考语文第一轮专题复习——现代文阅读文评类主观题:依关键词写短评思路现代文阅读文评类主观题专项精讲精练系列三种题型全透析精要讲解对点练高阶思维一点通现代文阅读文评类专项一:写文学短评(简要短评+列短评要点)现代文阅读文评类专项二:写文学短评(依关键词+写短评思路)现代文阅读文评类专项三:析文学评论(依据观点+ 理解分析)现代文阅读文评类主观题专项第二节:写文学短评,题型——依关键词+写短评思路01理论指导(精讲)读书小组要为此文写一则文学短评。

经讨论甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长:乙组提出一个关键词:河流。

请任选一个小组加入围绕关键词写出你的短评思路。

(6分)答题思路:【真题试卷示例】例(多个关键词):2023年高考真题试卷全国I卷现代文阅读《给儿子》第9题读书小组要为此文写一则文学短评。

经讨论甲组提出一组关键词:未来·回忆·成长: (6分)甲组答案示例:(1)本文采用时空重叠的交错叙事,表面上是关于未来的想象,即父亲想象儿子长大后的以此旅行。

(2)实际上是父亲对过去的回忆。

(3)交叠未来与回忆,指向成长的主题,即父亲带儿子重温自己的成长过程,并期待儿子也能从中找到自我。

甲组:(1)(2)小点结合文本具体阐释“未来”“回忆”的内容,(3)小点从“成长”主题的角度,分析时空重叠叙事的原因。

例(单一关键词):2023年高考真题试卷全国I卷现代文阅读《给儿子》第9题读书小组要为此文写一则文学短评。

乙组提出一个关键词:河流。

请任选一个小组加入围绕关键词写出你的短评思路。

乙组答案示例:(1)河流是文章最重要的抒情意象之一。

(2)表现在从爬上江堤到独坐河滩,儿子的板桥之旅始终与河流相伴。

(3)河流既是环境与风景,也代表着空间的延展和时间的流逝,并承载着人的思索。

乙组:(1)(2)小点指出“河流”是意象,以及在文中的具体表现,(3)小点分析“河流”作为意象的内涵。

2024届高考语文第一轮专题复习——现代文阅读文评类主观题三种题型全透析精要讲解对点练高阶思维一点通现代文阅读文评类专项一:写文学短评(简要短评+列短评要点)现代文阅读文评类专项二:写文学短评(依关键词+写短评思路)现代文阅读文评类专项三:析文学评论(依据观点+ 理解分析)现代文阅读文评类主观题专项一:写文学短评+列短评要点文学短评知识点普及一、什么是文学短评?文学短评是文学评论的一个分支,主要以具体的文学作品为评论对象,并对对象的某一点进行深入品析和阐发,进而得出某个评论性观点。

文学短评是对作家、作品和其他文学现象进行评论而篇幅相对短小的一类文章,主要是评论作家创作的得失,分析作品的思想内容、艺术特色等。

文学:对诗歌、散文、小说、戏剧等具体的文学作品进行评论。

短:篇幅短小精悍,字数在300-400字(300-800字)。

评:既然是“点评”性质的文章,自然文学短评是属于议论文的范畴,即要求观点鲜明、层次清晰、结构完整。

二、考教结合【教材链接】必修上册第三单元单元研习任务——《学写文学短评》优秀的古诗词作品往往具有深刻的意蕴和独特的艺术匠心,学习欣赏时应当重点关注,细加品味。

比如,曹操《短歌行》运用比兴手法和典故表述心志,陶渊明《归园田居》用白描呈现日常生活画面,李白《梦游天姥吟留别》用瑰丽的想象表现梦境,白居易《琵琶行》把抽象无形的音乐化为具体可感的形象等。

从本单元选择一首诗词,就你感触最深的一点,写一则800 字左右的文学短评。

+范例1:(观点+叙述+分析)诗中大量运用比喻的手法来描写音乐。

(观点)//如“大弦嘈嘈如急雨”及后面的三句,用“急雨、私语、珠落玉盘”这样的喻体,把音乐的节奏、旋律的变化、音色的清脆圆润都具体形象地描绘了出来,(灵活翻译诗句大意——简要叙述)//化抽象为具体,化无形为有形,使人不仅得到听觉的享受,而且得到视觉的美感。

(自己的分析评论)//范例2:(观点+叙述+分析)“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白”写音乐结束时寂静的环境,正是“一切景语皆情语”。

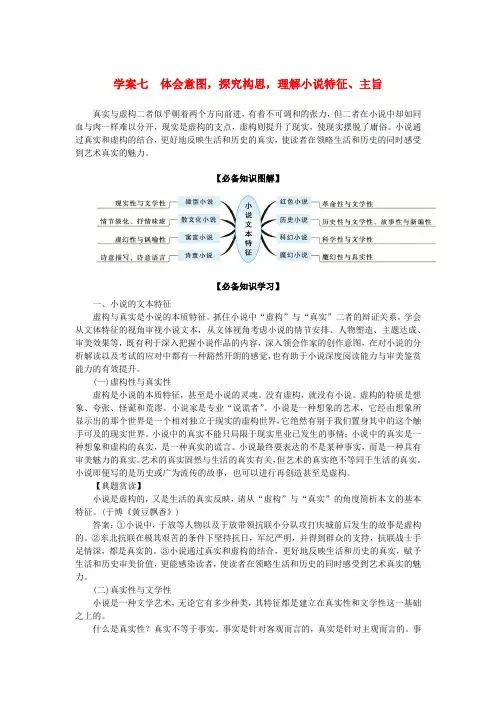

学案七体会意图,探究构思,理解小说特征、主旨真实与虚构二者似乎朝着两个方向前进,有着不可调和的张力,但二者在小说中却如同血与肉一样难以分开,现实是虚构的支点,虚构则提升了现实,使现实摆脱了庸俗。

小说通过真实和虚构的结合,更好地反映生活和历史的真实,使读者在领略生活和历史的同时感受到艺术真实的魅力。

【必备知识图解】【必备知识学习】一、小说的文本特征虚构与真实是小说的本质特征。

抓住小说中“虚构”与“真实”二者的辩证关系,学会从文体特征的视角审视小说文本,从文体视角考虑小说的情节安排、人物塑造、主题达成、审美效果等,既有利于深入把握小说作品的内容,深入领会作家的创作意图,在对小说的分析解读以及考试的应对中都有一种豁然开朗的感觉,也有助于小说深度阅读能力与审美鉴赏能力的有效提升。

(一)虚构性与真实性虚构是小说的本质特征,甚至是小说的灵魂。

没有虚构,就没有小说。

虚构的特质是想象、夸张、怪诞和荒谬。

小说家是专业“说谎者”。

小说是一种想象的艺术,它经由想象所显示出的那个世界是一个相对独立于现实的虚构世界,它绝然有别于我们置身其中的这个触手可及的现实世界。

小说中的真实不能只局限于现实里业已发生的事情;小说中的真实是一种想象和虚构的真实,是一种真实的谎言。

小说最终要表达的不是某种事实,而是一种具有审美魅力的真实。

艺术的真实固然与生活的真实有关,但艺术的真实绝不等同于生活的真实。

小说即便写的是历史或广为流传的故事,也可以进行再创造甚至是虚构。

【典题赏读】小说是虚构的,又是生活的真实反映,请从“虚构”与“真实”的角度简析本文的基本特征。

(于博《黄豆飘香》)答案:①小说中,于放等人物以及于放带领抗联小分队攻打庆城前后发生的故事是虚构的。

②东北抗联在极其艰苦的条件下坚持抗日,军纪严明,并得到群众的支持,抗联战士手足情深,都是真实的。

③小说通过真实和虚构的结合,更好地反映生活和历史的真实,赋予生活和历史审美价值,更能感染读者,使读者在领略生活和历史的同时感受到艺术真实的魅力。

2024届高考语文第一轮专题复习——现代文阅读文评类主观题:依评论观点理解分析三种题型全透析精要讲解对点练高阶思维一点通现代文阅读文评类专项一:写文学短评(简要短评+列短评要点)现代文阅读文评类专项二:写文学短评(依关键词+写短评思路)现代文阅读文评类专项三:析文学评论(依据观点+ 理解分析)现代文阅读文评类主观题专项第三节:写文学短评题型——依据观点+ 理解分析01理论指导(精讲)【认识题型】☆【天域全国名校协作体2023-2024学年高三10月联考(《东南亚餐厅的歌手》)】9. 有人评价说,读完这篇小说让人感觉“笑中带泪”。

请结合小说内容分析这样评价的理由。

☆【2024届高三湖北十一校第一次联考(《看菜》)】9. 小说描写了特定时代的乡村风俗和手艺人的人情世故,有评论家称“《看菜》透露出苦涩,但也不乏温情”,请结合文本谈谈你对该评价的理解。

(6分)☆【湖北省部分学校2023-2024学年高三上学期12月联考(《苦恼》)】9.有人说,“客观的叙述、精简的白描和热烈的抒情”构成了《苦恼》独特的艺术风格。

请结合文本加以分析。

(6分)☆【湖北腾云联盟2023—2024学年度上学期高三年级12月联考(《送灯》)】9.“个性化的人物、好看的故事、富有意蕴的主题”是高军小小说的主要特点,请简要分析本文是如何体现这些特点的。

(6分)这类文评类题型在古代诗歌阅读中也有:☆后人评价此词下阕“似旷达而实痛楚”,请结合内容简要分析。

☆后人评价此诗“熔诗情和哲理于一炉”,请结合诗歌内容谈谈这首诗是如何体现这一评价的。

☆明末清初王夫之在《姜斋诗话》中说:“关情者景,自与情相为珀芥也。

”本诗的颈联是如何体现这一观点的?请简要分析。

【解题步骤】第一步:读评论、找关键词,明确观点内涵。

读评论就是读题审题,找到题目评论观点中的关键性词语,然后想一想这些关键词的内涵是什么。

关键词往往不是一个,可能是两个或三个,这就意味着得分点有两个或三点。

高考语文一轮专题复习现代文阅读·归纳内容要点归纳内容要点是社会科学类文章和文学作品阅读的常考点,但往往得分率不高。

所谓“要点”,《现代汉语词典》认为是“话或文章的主要内容”。

文章的内容要点,就是指文章的主要内容,或者说是文章内容的精要之处。

文章的内容要点,可是指全文的,也可以是指文章的局部的。

高考试题,这两方面的都有。

就全文的内容要点而言,较典型也是比较难的是1996年的第27题:“根据文意简要概括从巴赫到莫扎物到贝多芬在音乐创作上的发展变化。

(不超过60个字)”。

2000年第21题也有点难。

“这篇散文(《长城》)中,①作者对历史上的长城的评价是什么?②又是如何看待长城的现实的?”这也是着眼于全文的内容要点归纳。

一、归纳内容要点的途径1.找出相关的概括性语句在具体的文章中,概括性的语句与具体的叙述描写或阐述是相互依存、相互作用的。

因此寻找概括性语句来概括内容要点,是最重要的途径。

上举2000年第21题是对全文内容要点的归纳,而全文的主体部分分为两大部分,第一部分与历史上的长城,其中有这样三句话:①“所以我说,你是一卷凄婉的历史,长城!”②“所以我说,你又是民族封闭的象征,长城!”③“所以我说,你是一个文化愚钝的标志,长城!”据此,作者对“历史上长城的评价”可归纳为以上三点:①一卷凄婉的历史;②民族封闭的象征;③文化愚钝的标志。

文章第二部分写现实的长城,其中有“他们的来,使你显得十分开放,而且充满自信”这一个概括性的句子。

据此,对“如何看待长城的现实的”这一小题,可以归纳为“开放,自信”。

文章局部内容要点的归纳,一般说来,也可以运用这一方法。

2.分析相关文字的层次为了防止内容要点的遗漏,应对相关文字作大致的层次分析。

威廉斯根据吉尔福特的理论,经10年实验,数百名教师参与,归纳出18种创造思考教学的策略。

威廉斯认为,传统教学偏重教师的教学行,以教材或教学内容为中心,而现代教学则特别重视以学生为中心,这两者都忽视了教师、教材和学生之间不可分割的一体关系;只有将这三者形成一个有机整体,才能发挥最大的教学效益,促进学生思维和情感的发展。

他曾设想过在不同学科中通过教师的教学方法来引发学生的认知、情感和能力发展的教学模式。

威廉斯的研究。

由于其设计的整体性、灵活性和明确性而易为广大教师所接受,并在教师的教学实践中收到了显著的效益。

威廉斯的研究成果为什么有具有“整体性、灵活性和明确性”而易为广大教师所接受,并在教师的教学实践中收到显著的效益?答案不超过60字。

本题要求归纳文章局部的内容要点。

怎样回答本题呢?首先要分析这段文字的层次。

这段文字首句是概括性语句,为一层。

下文“威廉斯认为”、“他曾设想”各领起一个层次,最后一句是结论。

首句包括两个要点:①有吉尔福特的理论作根据;②有数百名教师参与,有10年的实践经验。

中间两层包括两个要点:①正确理处教师,教材和学生的关系;②探求不同学科的教学模式。

这四点就是威廉斯研究成果具有“整体性、灵活性和明确性”而易为广大教师接受并在实践中收到显著效益的原因。

这样的归纳自然是正确的。

如果不是这样通过层次分析来归纳,就会出现要点不全的毛病。

3.提取精要,独立归纳有的文章,虽然有概括力强的语句,但与试题要求归纳的角度并不一致;也有一些文学作品并没有相应的概括语句。

遇到这样的情况,就要求我们根据要求,认定范围、提取精要,用自己的语言独立概括。

前面此述1996年的第27题就属于这种情况。

当年选择的文章是爱尔兰作家萧伯纳的《贝多芬之谜》。

全文共四段,第一段介绍巴赫和莫扎特的音乐创作特色,第二、三两段详述贝多芬的音乐创作特色,最后一段说明贝多芬的音乐创作对后世的影响。

文章首句说,“音乐的作用并不止于创造悦耳的乐式,它还能表达感情。

”联系全文看,所谓“音乐创作上的发展变化”,就是在处理“音式”和“表达感情”关系上的发展变化。

首段说,欣赏巴赫的序曲,“好像观赏精美的波斯地毯一样,可是乐趣也只限于此”。

可见巴赫只重“乐式”。

莫扎特呢?它的音乐既表达感情,“又是乐式设计的杰作”,可见是既表达感情,又讲究乐式的。

关于贝多芬的音乐创作,文中说,他非常保守地使用旧的乐式,可是为了表达感情,“这些乐就被不客气地分散了”。

可见它的音乐创作是感情突破乐式的。

这样,该题的答案就行成了:巴赫——只讲究乐式;莫扎特既讲究乐式又表达感情;贝多芬——感情突破乐式。

这样的答案正好从一个稳定的角度归纳出从巴赫到莫扎特到贝多芬“在音乐创作上的发展变化”,也符合文意,因而是正确的。

一般说来,需要考生自己提取精要,独立概括的试题往往是比较难的。

二、归纳内容要点应该注意的问题归纳内容要点的前提是对文章内容有准确的理解,对文章的写作思路有清晰的判断。

在此基础上还应注意两点:1.尽可能用原文中的词语作归纳这是就独立归纳而言的。

尽可能用原文中的重要词语组织答案,可以防止归纳的不准确。

2.防止要点遗漏要点遗漏,答案便不完整。

防止的方法就是对相关文字作层次分析。

这两点请参考下面的试题分析。

三、典型试题分析1.文中成人们的议论大体反映了哪几种态度?请用自己的话概括说明(每种态度的概括限用4—6字)村子附近发现了虎,孩子们凭着一股锐气,和虎搏斗了一场,结果遭牺牲了,于是成人们之间便发生了这样一串分歧的议论:——立即发动全村的人手去打虎。

——在打虎的方法没有布置周密时,劝孩子们暂勿离村,以免受害。

——已经劝阴过了,他们不听,死了活该。

——咱们自己赶紧别提了,免得鼓励孩子们去冒险。

——虎在深山中,你不惹它,它怎么会惹你?——是呀!虎本无罪,祸是喊打虎的人闯的。

——虎是越打越凶的,谁愿意打谁打好了,反正我是不去的。

议论发展下去是没完的,而且有的离奇到不可想象。

当然这里只限于人——善良的人言论。

至于那“为虎作伥”的鬼的想法,就不必去揣测了。

但愿世上真没有鬼,然而我真担心,人既是这样的善良,万一有鬼,是多么容易受愚弄啊!这是2000年春季高考卷的第23题。

试题所说的“议论”,就是用破折号标示的七种议论。

从各句“议论”的内容看,前两句“大体”上属一种态度,即起来斗争或发动全村打虎;三四两句属于明哲保身的态度;“虎在深山中”一句是是非不分;最后两句则是是非颠倒的态度。

因为试题要求是“大体上”的,所以不必一一概括;概括时要抓住主要的文句,即鲜明地表示某种态度的文句,否则要点会遗漏。

2.从文中看,乡土都给人们打下了哪些“童年的烙印”?(不超过28个字)人生旅途崎岖修远,起点站是童年。

人第一眼看见的世界,就是生我育我的乡土。

他从母亲的情抱,父亲的眼神,亲族的逗弄中开始体会爱。

乡土的一山一水,一草一木,都溶化为童年生活的血肉,不可分割。

而且可能祖祖辈辈都植根在这片土地上,有一部悲欢离合的家史,在听祖母讲故事的同时,就种在小小的心坎里。

邻里乡亲,早晚在街头巷尾、桥上井边、田塍篱角相见,音容笑貌,闭眼塞耳也彼此了然,横竖呼吸着同一的空气,濡染着同一的风习,千丝万缕沾着边。

一个人为自己的一生定音定调定向定位,要经过千磨百折的摸索,前途充满未知数,但童年的烙印,却像春蚕作茧,紧紧地包着自己,又像文身的花纹,一辈子附在身上。

这是2003年全国卷的第19题。

从这段文字看,最后一句是小结句,“童年的烙印”就在该段的前几句中。

前两句是领起性质的句子,打下“烙印”的应在这两句之后。

中间的四句话分别为一层意思。

第一层说的是“父亲”、“母亲”“亲族”的爱;第二层说的是家乡的山水草木;第三层说的是“悲欢离合的家史”;第四层说的“邻里乡情”。

据此,本题的答案是:①父母亲族的爱;②家乡的山水草木;③悲欢离合的家史;④邻里乡情。

如果不对这段文字作层次分析,不凭借文中的词语,就会像许多考生一样,比较容易的题目也得不到好分。

四、练习与答案(一)阅读下面一段文字,完成1—4题。

杂剧的产生“杂”与“剧”本为两个独立的字眼,唐人将其捏合为“杂剧”一词来概括某种表演形式时,自然要受到当时语言环境的影响。

换言之,在“杂”与“剧”的诸种义项中,唐人的取义势必要打上时代的烙印。

同时,“杂”与“剧”的组合也势必最能体现它所要概括的表演形式的基本特征,让人观其名而知其实。

那么,最初的“杂剧”之名所要表达的特征是什么呢?其一是“杂”,也就是说,此种伎艺属于娱乐性质的俗乐而非雅乐,同时,该伎艺形式多样,杂七杂八。

其次是“剧”,也即此伎艺包含了戏谑的科白形式。

因其“杂”,所以杂剧最初包含了许多杂戏的内容,这是杂剧从散乐杂戏是脱胎的痕迹;因其有“剧”,故其表演中又包含了诨科对白的因素,这是杂剧区别于杂戏的重要标志。

在这两个特点中,“杂”为形,“剧”为神,前者使杂剧形式多样化而具有综合性的优势,后者则使杂剧超越百戏的伎艺表演而升华为戏剧艺术。

明乎此,我们就知道最初时杂剧何以和杂戏混称,就能了解杂剧与诸戏的差别,就能明白杂剧之名,之所以有从诸多的歧称中脱颖而出的原因。

因为杂剧本身包含杂戏的内容,所以杂剧有时也被称为“杂戏”、“百戏”、“角抵之戏”、“参军戏”等名(其例证说下节)。

这些名称要么过于宽泛而不能体现杂剧这一表演形式的特点,如杂戏、百戏;要么过于具体而不能概括杂剧的基本形态,如角抵、参军,从而最终将冠名权拱手让给了“杂剧”。

由此,我们还明白了另一个问题:杂剧何以会在唐代产生。

虽然与剧谈戏谑相近的俳优滑稽周秦就有记载,虽然与杂剧同属一路的散乐百戏先秦也已出现,但直到魏晋,二者一直局限在滑稽说白和伎艺性表演的戏路里,未越雷池一步。

这一僵局,直到杂剧的问世才被打破。

而杂剧之所以在唐代出现,是因为有了适宜的土壤,这一土壤就是魏晋以来盛行的剧谈之风。

剧谈作为一种戏谑斗嘴,不仅有诙谐滑稽,而且更强调“斗”即对抗性,其蕴涵的新的戏剧因素——“剧”,也即诙谐的话语冲突很容易在这片活土上发育为新戏种。

那么,剧谈之风自何而来?我以为来自魏晋的论难。

论难不自魏晋始,但成为社会习尚则在魏晋。

当时的士大夫受佛教玄谈的影响,好斗机锋,论难成风,王衍、王澄、谢鲲之辈皆为论难高手。

更重要的是,在这一时期,由于佛教论议的影响,论难逐渐向伎艺化、通俗化转变,由学术活动转化为民众的娱乐活动。

剧谈就是一种在此基础上形成的具有戏谑性质的通俗论难。

在斗口一义上,二者相通。

《钓矾立谈》:“是以一时豪杰,如萧俨、江文蔚……之徒,举集其门。

(韩)熙载又长于剧谈,与相反复论难,多深切当世之务。

”这里,“剧谈”与“论难”并举,可见其意相近。

当然,如前所述,剧谈更具有戏谑诮难之义。

事实上,某些带有嘲诨意味的论难,已和后世的戏剧相当接近,如《启颜录》中有一段北齐弄痴人石动筒与法师的论难即是例子。

(节选自刘晓明《杂剧起源新论》)1.“杂剧”之名所要表达的特征是什么?请简要作答。

答:2.“杂剧”与诸戏的主要差别是什么?答:3.作者认为杂剧产生于唐代的主要原因是什么?答:4.根据文意作推断,下列说法不符合作者观点的两项是()A.杂剧脱胎于散乐杂戏,插科打诨、念唱做打等戏剧因素是不断增强的。