也谈宜兴紫砂陶刻装饰之创新

- 格式:pdf

- 大小:337.02 KB

- 文档页数:1

浅谈宜兴紫砂壶创作过程中的外观创新作者:***来源:《江苏陶瓷》2020年第05期0 前言宜兴是紫砂艺术的发祥地,有着七千年的制陶史,尽管在宜兴漫长的制陶史中,紫砂艺术历时不长,却以其独有的魅力倍受世人青睐,成为中华民族的艺术瑰宝。

紫砂历史上名家辈出,时至今日,紫砂艺术可谓巧夺天工、技冠寰宇。

当代紫砂艺人吴云根、王寅春、顾景舟等都是杰出代表,而当今的紫砂艺人更是追慕前贤,先是效仿先人的经典之作,打下扎实的基础;再在传统的基础上,通过自己的感悟,根据时代的特点及当代人的审美需要进行创作,不断创新、打破束缚。

而紫砂壶作为紫砂艺术的主流载体,艺人们在创新时,有的在钮上变化造型,有的在把上另作处理,又或在嘴上加以修饰,有的会在壶身上加以点缀,还有的在壶所用之泥料的颜色上细心钻研、独树一帜,形成许多独特自由的艺术风格。

本文从紫砂壶器型的钮、流、把、盖、身、材质等方面,浅谈紫砂艺人在紫砂壶创作过程中的外观创新。

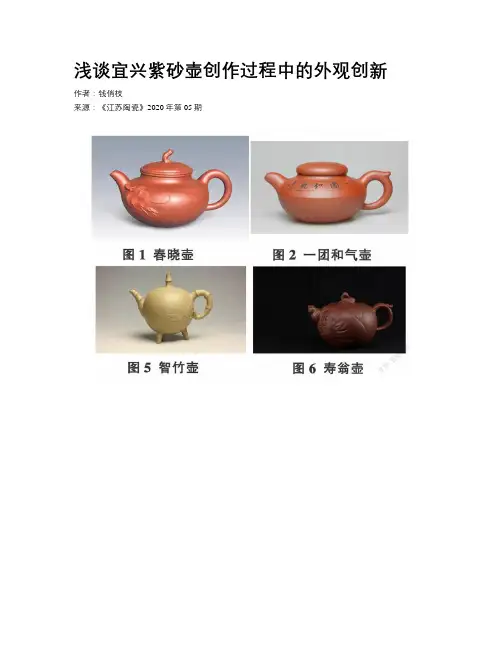

1 紫砂壶创作中壶钮的创新壶钮的造型一般为实心圆钮型和空心桥梁型,传统型大都是圆形,经过紫砂艺人们不懈的追求,不断地丰富壶钮的造型和颜色,有的用具体的动植物形象代替了传统的壶钮,有的在壶钮上贴上装饰物或刻上线条。

像“春晓壶”(见图1)以树藤作钮,增加动感;再如“一团和气壶”(见图2),钮即是盖,盖亦是钮,融合一体,和谐天成。

空心桥梁型壶钮发展至今,跟实心型钮一样,也有丰富的颜色和造型。

比如“一夜鱼龙舞壶”(见图3),壶钮塑成双鲤戏水之态,并与盖面形成中空之势,一幅鲤鱼跃龙门的画面立显眼前;又如“天地人和壶”(见图4),壶钮虽为圆形,但中间镂空,外面的圆曲线和中间的自由曲线构成圆、半圆、波状纹云形,不仅体现线律的变化多端和形态的柔和生动,且给人以柔和、流畅之感,展现出逶迤婉转的韵律美感。

2 紫砂壶创作中壶流的创新传统壶流造型一般为直流和弯流,现代的艺人们为了增强动感和视觉效果,有的会在壶嘴上贴有装饰,或在壶嘴的线条上变化。

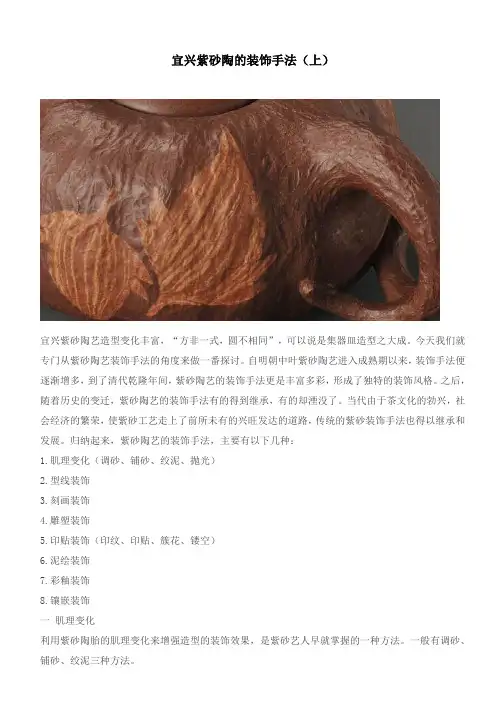

宜兴紫砂陶的装饰手法(上)宜兴紫砂陶艺造型变化丰富,“方非一式,圆不相同”,可以说是集器皿造型之大成。

今天我们就专门从紫砂陶艺装饰手法的角度来做一番探讨。

自明朝中叶紫砂陶艺进入成熟期以来,装饰手法便逐渐增多,到了清代乾隆年间,紫砂陶艺的装饰手法更是丰富多彩,形成了独特的装饰风格。

之后,随着历史的变迁,紫砂陶艺的装饰手法有的得到继承,有的却湮没了。

当代由于茶文化的勃兴,社会经济的繁荣,使紫砂工艺走上了前所未有的兴旺发达的道路,传统的紫砂装饰手法也得以继承和发展。

归纳起来,紫砂陶艺的装饰手法,主要有以下几种:1.肌理变化(调砂、铺砂、绞泥、抛光)2.型线装饰3.刻画装饰4.雕塑装饰5.印贴装饰(印纹、印贴、簇花、镂空)6.泥绘装饰7.彩釉装饰8.镶嵌装饰一肌理变化利用紫砂陶胎的肌理变化来增强造型的装饰效果,是紫砂艺人早就掌握的一种方法。

一般有调砂、铺砂、绞泥三种方法。

《阳羡茗壶系》称:“壶之土色自供春而下及时大(彬)初年皆细土淡墨色,上有银沙闪点,迨碙砂和制,谷绉周身,珠粒隐隐,更自夺目”指的就是调砂手法。

在紫砂泥里沉入适量颗粒状的细小碙砂,此碙砂既可以用烧发的紫砂器敲碎加工,也可以用未经粉碎的矿泥加工,从而变化出梨皮、鲨鱼皮、满天星等各种肌理效果。

由于是掺入泥中,因此制品表里均有,是调砂手法的特点。

铺砂手法是将准备好的碙砂或紫砂泥矿砂颗粒撒置于泥片表面,再敲打平整,使砂粒大部嵌入泥片之中,与调砂不同的是只限于制品表面。

绞泥是我国陶瓷装饰的一种传统手法,早在唐宋时就在长沙窑、磁州窑等制品中出现。

紫砂绞泥是利用不同呈色的泥料绞结起来,形成木纹、石纹等自然纹理,或者是布满作品周身,或是作为局部的装饰。

抛光是对制成品表面加工的一种方法,清末民初出口到泰国的紫砂壶,进入泰国后均被抛光再包镶金属边口。

由于抛光的紫砂器失去了温润质朴的表皮肌理,且不利养壶,因此抛光制品在真正的茶人面前是不受欢迎。

二型线装饰紫砂陶艺有很多型制是紫砂艺人吸取了我国铜器、玉器及日常生活中用竹、木、石等材料制成的器具的特点而成,因此利用各种型线来加强造型的装饰效果也成为紫砂陶艺的一个特色。

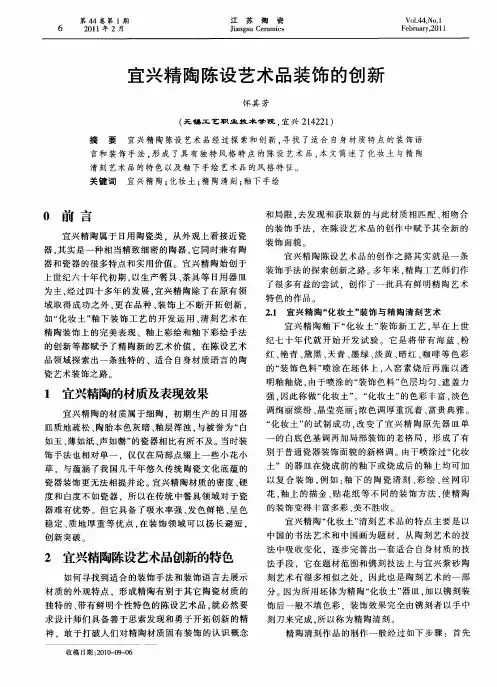

2020-09文艺生活LITERATURE LIFE艺术广角浅谈宜兴紫砂陶艺的继承与创新薛春蕾(江苏省宜兴市铭泓阁,江苏宜兴214200)摘要:我国历史文化悠久,上下五千年的历史文化,沉底出诸多的传承。

我国自步入21世纪,人们生活水平提升,越来越追求个性化发展,作为中国的传统文化宜兴紫砂陶艺,需要不断创新,在传承传统文化的同时,也应该不断与时俱进。

在宜兴紫砂陶艺的发展中,应该秉持创新是传承的发展,在其生产中,临摹是生产与创新的主要手段,工艺则是其主要的创新条件,唯有不断创新,注入新的设计理念以及创新灵魂,才能够为我国传统文化的传承与创新打下坚实的基础。

关键词:传承;宜兴紫砂陶艺;创新;措施中图分类号:J527文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)26-0024-01DOI:10.12228/j.issn.1005-5312.2020.26.016一、引言从目前而言,我国的传统文化居多,都是我国先辈们知识的体现,就宜兴紫砂陶艺来看,若想继续传承,必须不断进行创新,这也是任何一门技术发展下去的关键,在传承中不断创新,紧随时代发展的步伐。

对于宜兴紫砂陶艺创作者而言,首先必须要做的就是传承,只有传承,才能够了解其文化精髓,除此之外,在传承中要不断的创新。

在作者传承到一定阶段,就需要进行创新,这是水到渠成的必然体现,传承是创新的基础,若只是一味的传承,没有根据时代的特征进行创新,此文化产物只是一个毫无价值的观赏品,难以在市场中生存。

为了避免艺术生命的停止,就需要作者不断的创新,通过言传身教的方式,通过祖祖辈辈的传承,掌握其文化精髓,并根据时代特征进行创新,最终实现宜兴紫砂文化传承的价值。

二、简述泥料的处理紫砂泥在紫砂原料中的重要作用当仁不让,所谓“物以稀为贵”,由于其紫砂泥的特性--稀有性成为紫砂泥作品的收藏价值不断提升,在宜兴丁蜀镇黄龙山陶土甲泥矿中的一个夹层中是真正的紫砂泥。

在对紫砂泥进行初次开采时,主要是呈岩石状,在开采完毕,将其进行摊晒,经过一段时间的风化,最终形成豆粒大小形状的颗粒,之后经过研磨和粉碎,将研磨成粉的紫砂泥加水制成泥块,并进行防腐处理,将制成的泥块进行多次的捶打压缩,最终制坯。

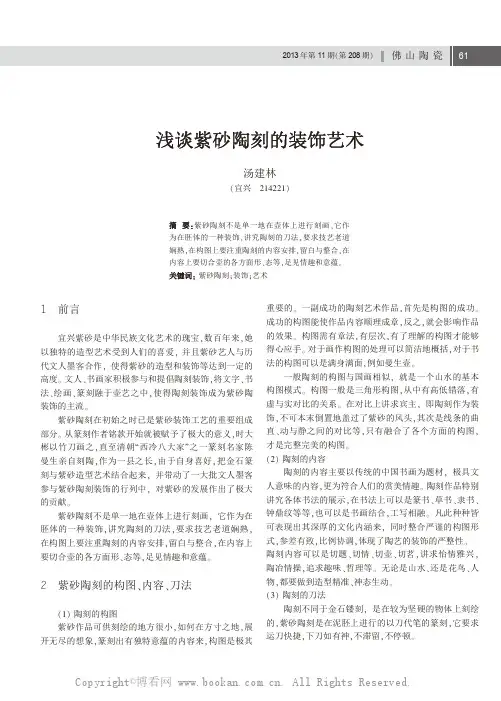

1前言宜兴紫砂是中华民族文化艺术的瑰宝,数百年来,她以独特的造型艺术受到人们的喜爱,并且紫砂艺人与历代文人墨客合作,使得紫砂的造型和装饰等达到一定的高度。

文人、书画家积极参与和提倡陶刻装饰,将文字、书法、绘画、篆刻融于壶艺之中,使得陶刻装饰成为紫砂陶装饰的主流。

紫砂陶刻在初始之时已是紫砂装饰工艺的重要组成部分。

从篆刻作者铭款开始就被赋予了极大的意义,时大彬以竹刀画之,直至清朝“西冷八大家”之一篆刻名家陈曼生亲自刻陶,作为一县之长,由于自身喜好,把金石篆刻与紫砂造型艺术结合起来,并带动了一大批文人墨客参与紫砂陶刻装饰的行列中,对紫砂的发展作出了极大的贡献。

紫砂陶刻不是单一地在壶体上进行刻画,它作为在胚体的一种装饰,讲究陶刻的刀法,要求技艺老道娴熟,在构图上要注重陶刻的内容安排,留白与整合,在内容上要切合壶的各方面形、态等,足见情趣和意蕴。

2紫砂陶刻的构图、内容、刀法(1)陶刻的构图紫砂作品可供刻绘的地方很小,如何在方寸之地,展开无尽的想象,篆刻出有独特意蕴的内容来,构图是极其重要的。

一副成功的陶刻艺术作品,首先是构图的成功。

成功的构图能使作品内容顺理成章,反之,就会影响作品的效果。

构图需有章法,有层次,有了理解的构图才能够得心应手。

对于画作构图的处理可以简洁地概括,对于书法的构图可以是满身满面,例如曼生壶。

一般陶刻的构图与国画相似,就是一个山水的基本构图模式。

构图一般是三角形构图,从中有高低错落,有虚与实对比的关系。

在对比上讲求宾主,即陶刻作为装饰,不可本末倒置地盖过了紫砂的风头,其次是线条的曲直、动与静之间的对比等,只有融合了各个方面的构图,才是完整完美的构图。

(2)陶刻的内容陶刻的内容主要以传统的中国书画为题材,极具文人意味的内容,更为符合人们的赏美情趣。

陶刻作品特别讲究各体书法的展示,在书法上可以是篆书、草书、隶书、钟鼎纹等等,也可以是书画结合,工写相融。

凡此种种皆可表现出其深厚的文化内涵来,同时整合严谨的构图形式,参差有致,比例协调,体现了陶艺的装饰的严整性。

浅谈紫砂壶的陶刻装饰作者:何杰来源:《江苏陶瓷》2016年第04期紫砂艺术发展至今,已形成多种装饰工艺。

陶刻作为紫砂壶的装饰工艺之一,能与作品本身相得益彰,更好地表达作品的文化内涵。

宜兴紫砂壶艺之所以有独特的艺术魅力,恰到好处使用陶刻装饰也是其原因之一。

要让陶刻装饰锦上添花,需从以下几个方面考虑。

1 陶刻类型的选择陶刻以坯为载体,以刀为笔,以书画为媒,以金石篆刻的形式,将中国传统文化融入紫砂壶作品,同时赋予作品外观装饰性与主题内涵,使原本单纯的手工艺品升华为人文精神的载体。

紫砂陶刻的类型可分为阴刻和阳刻,这与印章的篆刻十分相似。

阴刻是直接沿墨线进行刻、切,需注意线条的起承转收和块面协调,印章的白文印即为阴刻;阳刻则相反,是采用保留墨稿的方法,用各种刀法把无画面的部分浅刻清除,即在墨稿墨线两边刻线定位,然后再把无墨处逐一清除,印章的朱文印即为阳刻。

紫砂陶刻实际上就是借鉴了篆刻技法而逐步发展起来的,其表现的题材超越了书法的范畴。

清代书法家、篆刻家陈曼生于此功不可没,他与杨彭年等紫砂匠人合作创作了“曼生壶”,才有了“字依壶传,壶随字贵”的佳话,也使陶刻作为一种紫砂壶装饰工艺正式进入了公众的视野。

阴刻相对容易,因此应用广泛;内容可详可简,往往廖廖数笔就蕴意无限,给人留下广阔的想象空间。

用刀更显沉着、舒畅、利落,随心所欲掌握深浅和节奏,凸显出古朴、典雅、清逸的特征,更宜于表现书画题材。

一把经典的“石瓢壶”(见图1)上草书“花木清香庭院翠”,通过运刀时轻重缓急的不同处理,洒脱优雅、刚健遒劲。

观之则仿佛独步庭院,花香弥漫,满目青翠,此壶将这种恬静愉悦表达得淋漓尽致。

相对于阴刻,紫砂阳刻费工费时,有时数倍于阴刻,但其画面感更强因而更具艺术魅力。

一般阳刻适合表现富丽堂皇的题材,内容具体、画面饱满、繁而不乱。

通过细刻精雕来实现边缘线的光洁、圆润、通畅,更见匠心。

北京故宫博物院藏“时大彬款紫砂雕漆四方壶”就是一件优秀的阳刻作品。

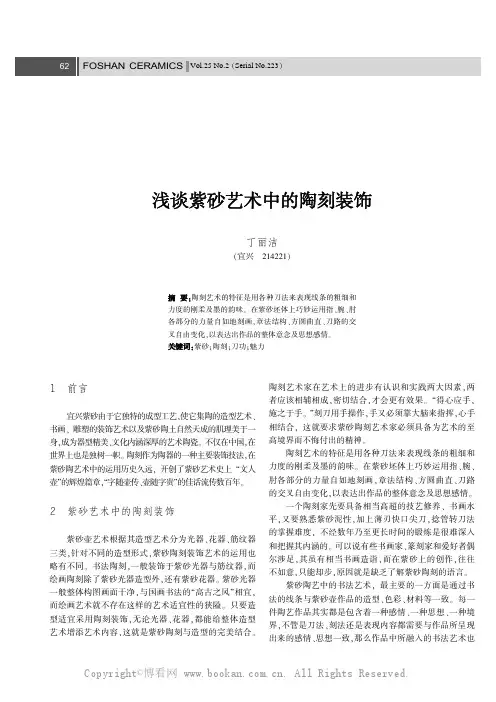

65艺术论丛刀尖上的国粹——浅谈陶刻技法创新表现杨皓然摘要:紫砂陶刻技法经历了数百年的传承和发展,其魅力深邃悠远。

如同其他技艺一样,面对纷繁复杂的21世纪,紫砂陶刻艺术也需要新的创意与提升,才能使紫砂事业继续蓬勃发展。

关键词:紫砂陶器;陶刻技法;刀法技巧;陶刻艺术的创新紫砂是中国陶瓷艺苑中的瑰宝,它以紫砂泥为原料,经精心设计制作,极具东方特色富有鲜明的地域性。

而在其数百年的发展中,作为重要装饰手段的紫砂陶刻艺术,也随之变化、发展和丰富起来并逐渐成为一种独特的装饰工艺形式。

紫砂陶刻大多以中国传统书画为题材,尽管它与纯粹的书画创作有相同的意趣追求,但因二者所需载体不同工具也不同,加之紫砂器本身具有材质与造型的美感,必须多角度地将绘画、书法与器皿协调地、有机地结合在一起的同时,又能完整表达创作意图。

所以在创作时,书画结构就需要整体疏密相间,布局错落有致,画面虚实结合。

陶刻学习之初并非难事,只需反复练习,就可掌握一般雕刻技巧,但是若想达到一定艺术高度,则绝非易事了。

作为艺术创作者,必须要有扎实的功底和高超的技艺,它是实现作品艺术性的基础。

而创作者艺术修养的高低则决定了作品是否形神兼具、和谐统一,是否具有艺术价值等。

要想不断提高自身的陶刻技艺,学习和研究中国传统文化精华,是我们现代陶刻艺术者的一条必经之路。

只有将传统文化精髓融会贯通,才能真正寻找到属于自己的陶刻语言,创造出具有鲜明个性特征的优秀作品。

紫砂作品可供刀笔驰骋的天地很有限,如何在有限的空间刻出无限的意境,是每一个紫砂陶作者需要思考的问题。

想寻求陶刻技法的突破,不得不细细品味作为主要题材的国画艺术。

国画在题材上,分为人物、山水、花鸟;在技法上,分为工笔画和写意画。

当笔者尝试让工笔与写意在紫砂陶器上发生碰撞的时候,产生了意想不到的效果。

首先,做到主体形象的准确。

突出主体的同时,注意它与所处周围环境的关系。

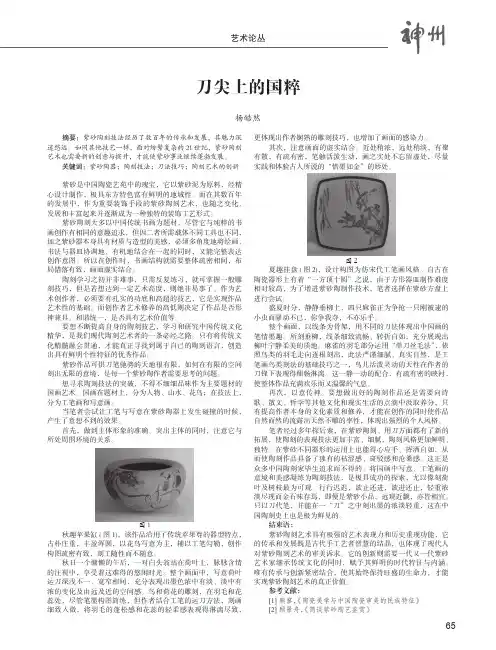

图1秋趣苹果缸(图1),该作品沿用了传统苹果尊的器型特点,古朴庄重,丰盈浑圆,以花鸟写意为主,辅以工笔勾勒,创作构图疏密有致,刻工随性而不随意。

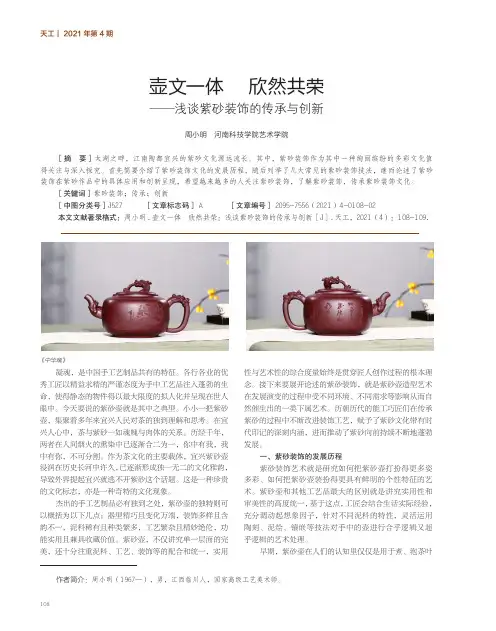

天工|2021年第4期壶文一体 欣然共荣—浅谈紫砂装饰的传承与创新凝魂,是中国手工艺制品共有的特征。

各行各业的优秀工匠以精益求精的严谨态度为手中工艺品注入蓬勃的生命,使得静态的物件得以最大限度的拟人化并呈现在世人眼中。

今天要说的紫砂壶就是其中之典型。

小小一把紫砂壶,集聚着多年来宜兴人民对茶的独到理解和思考。

在宜兴人心中,茶与紫砂一如魂魄与肉体的关系。

历经千年,两者在人间烟火的熏染中已逐渐合二为一,你中有我,我中有你,不可分割。

作为茶文化的主要载体,宜兴紫砂壶浸润在历史长河中许久,已逐渐形成独一无二的文化雅韵,导致外界提起宜兴就逃不开紫砂这个话题。

这是一种珍贵的文化标志,亦是一种奇特的文化现象。

杰出的手工艺制品必有独到之处,紫砂壶的独特则可以概括为以下几点:器型精巧且变化万端,装饰多样且含韵不一,泥料稀有且种类繁多,工艺繁杂且精妙绝伦,功能实用且兼具收藏价值。

紫砂壶,不仅讲究单一层面的完美,还十分注重泥料、工艺、装饰等的配合和统一,实用性与艺术性的综合度量始终是贯穿匠人创作过程的根本理念。

接下来要展开论述的紫砂装饰,就是紫砂壶造型艺术在发展演变的过程中受不同环境、不同需求等影响从而自然催生出的一类下属艺术。

历朝历代的能工巧匠们在传承紫砂的过程中不断改进装饰工艺,赋予了紫砂文化带有时代印记的深刻内涵,进而推动了紫砂向前持续不断地蓬勃发展。

一、紫砂装饰的发展历程紫砂装饰艺术就是研究如何把紫砂壶打扮得更多姿多彩、如何把紫砂壶装扮得更具有鲜明的个性特征的艺术。

紫砂壶和其他工艺品最大的区别就是讲究实用性和审美性的高度统一,基于这点,工匠会结合生活实际经验,充分调动起想象因子,针对不同泥料的特性,灵活运用陶刻、泥绘、镶嵌等技法对手中的壶进行合乎逻辑又超乎逻辑的艺术处理。

早期,紫砂壶在人们的认知里仅仅是用于煮、泡茶叶[摘 要]太湖之畔,江南陶都宜兴的紫砂文化源远流长。

其中,紫砂装饰作为其中一种绚丽缤纷的多彩文化值得关注与深入探究。

浅述宜兴紫砂陶刻技法作者:秦志荣来源:《佛山陶瓷》2012年第07期摘要:宜兴紫砂陶器的装饰方法有很多,如:陶刻、镶嵌、包锡、泥绘、贴花、彩釉、浮雕、镂雕、抛光等等。

其中最有代表性的还是陶刻。

关键词:紫砂壶;制作;陶刻1 前言紫砂陶刻是紫砂作品最主要的装饰方式之一,其主要技法是:在紫砂坯件上用钢刀雕刻书画,有的再用天然陶都色泥上色,融诗、书、画、刻于一体。

紫砂陶刻装饰紧密结合形制,永不褪色,具有强烈的民族风格和地方特色。

紫砂陶刻就是在紫砂陶器的半成品上,先用毛笔写好墨稿,然后用刀依迹刻去。

有的在刻好后再填描各种色泥最后经高温煅烧而成。

紫砂陶刻艺人根据紫砂陶坯的材质特点,在以表现书法艺术“笔味”为原则的前提下,灵活地吸收和运用篆刻艺术的刀法,创造性地总结了一整套完善的工艺手法,充分显示了陶刻艺人的聪明才智。

2 紫砂陶刻的刀法首先,刀“形”的改进。

篆刻用的刻石刀一般都是较厚的平头刀,但陶刻多用薄型斜口刀。

紫砂陶坯强度远远不及印石,平头厚型刀刻入陶坯切口毛糙,缺少“笔味”,而斜口薄型刀,切口整齐光滑,细如毫发的牵丝和书法中笔锋起、止、引、留的精彩细部,这种专用刀都能使之“毕露无遗”。

它还有一个优点,就是在表现书法的运笔转折处,能笔意连绵地用刀尖轻轻“带”过,相当于书法用笔的“提”。

而平口厚型刀在转折处只能留刀另起,这是一种生硬的“刀味”,缺少圆润的“笔味”,特别在刻行、草书时,斜口刀更是灵活多变、游刃有余。

其次,执刀方法的改进。

在很多篆刻论著中阐述执刀法时总是说:执刀如执笔,其实如用执笔法执刀是很难刻好印的。

印石坚硬,用这种厚型平头刀以执笔法执刀实在是有力使不上,故一般是用“紧聚五指,握刀掌中”的握刀法,篆刻大师赵伪叔、黄牧父、吴昌硕用的都是这种方法。

以腕肘之力入石,自然要省力多了,还有一种常见的执刀法如执钢笔,这种方法是上两种方法的折衷,竖刻横冲都能刀刀着实,这也不失为一种较实用的执刀方法。

还是已故篆刻家高石农先生快人快语:“用执笔法执刀刻印可能是文人自说……虽与篆刻家交往,但亦未见以执笔法那样执刀刻印,与有师承者谈及,亦谓‘只闻师说而未见师刻’。

紫砂陶的造型艺术沿袭及创新【摘要】紫砂陶作为中国传统工艺之一,历史悠久,具有深厚的文化底蕴和艺术价值。

其造型艺术在传统沿袭中不断创新,融合了古典、现代等多种元素,展现出独特的审美魅力。

现代紫砂陶造型艺术在传统基础上不断探索创新,体现出多样化的艺术美学和生活方式。

未来,随着时代的变迁和人们审美观念的不断更新,紫砂陶的造型艺术也将不断拓展发展,为传统文化注入新的活力和时代气息。

紫砂陶的独特魅力在于其独特的文化内涵和艺术表现形式,吸引着更多人关注和研究。

紫砂陶的未来发展是值得期待的,它将在新的土壤中绽放出更加绚丽的艺术风采。

【关键词】紫砂陶、造型艺术、沿袭、创新、历史、价值、传统、发展趋势、影响、独特魅力、未来发展。

1. 引言1.1 紫砂陶的历史悠久紫砂陶是中国陶瓷艺术中的珍品,其历史悠久可追溯至宋代,距今已有数百年的历史。

紫砂陶的制作工艺与其他传统陶瓷不同,采用矿物质含量较高的紫砂泥,再经过多道精细的制作工序,最终形成独具特色的紫砂茶壶、茶杯等器皿。

在古代,紫砂陶就备受推崇,被誉为“宫廷御用宝器”,并广泛应用于茶具、文具等领域。

紫砂陶制作的技艺曾一度失传,但在各个朝代的努力下,逐渐恢复并发展壮大。

如今,紫砂陶已经成为中国传统工艺中的重要组成部分,代表着中国传统陶瓷文化的精髓。

其精湛的工艺和独特的韵味让人们对紫砂陶赞叹不已,使其成为收藏家和艺术爱好者们追逐的宝贝。

紫砂陶的历史悠久,使其不仅具有文化底蕴,更展示出中国古代陶瓷艺术的独特魅力。

1.2 紫砂陶的造型艺术价值紫砂陶作为中国传统工艺之一,历史悠久,自宋代起便有了较为完善的制作工艺和造型风格。

紫砂陶的造型艺术具有独特的价值,它不仅体现了中国传统文化的精髓,更展示了艺术家们对自然、生活的深刻感悟和表达。

紫砂陶的造型艺术可以通过不同的形式和风格来展现,如茶壶、茶杯、花瓶等,每一件作品都蕴含着艺术家的心血和智慧。

其细腻的纹理、精湛的雕刻和独特的造型,使其在艺术界备受推崇。

浅谈宜兴紫砂传统与创新之感作者:吴静雅来源:《佛山陶瓷》2014年第12期摘 ;要:宜兴紫砂的传统是独特的、优秀的、历史悠久的,在陶瓷艺术史中具有代表性。

从宜兴紫砂传统中求索创新,承前启后,发扬光大,以符合时代前进步伐是我们紫砂艺人的责任和义务。

关键词:宜兴紫砂;传统;创新1 ; 引言宜兴紫砂的传统是独特的、优秀的、历史悠久的,在陶瓷艺术史中具有代表性。

从宜兴紫砂传统中求索创新,承前启后,发扬光大,以符合时代前进步伐是我们紫砂艺人的责任和义务。

随着社会文化的发展,紫砂与外界沟通的广泛,紫砂如何去适应人们文化需求的变化,如何创新就成了至关重要的课题,创新关键在于更新观念,吸纳现代理念,获取更大的的审美空间,求取广阔的发展前景,解脱束缚、充实活力。

我们应该根据生活需求,开发出更能适合现代人生活的喜爱的紫砂艺术工艺品,不仅是紫砂壶的开发,还应包括所有紫砂能创作的产品。

2 ; 宜兴紫砂的传统与创新之感在多年的紫砂艺术创作之路上通过先辈们的指导,和自己的刻苦努力,平常观察大自然与周围的万物,我自认为应注意从以下几方面作出创新探索。

一是要扩展现代设计形态,实用要保留,传统不能丢,但并非一成不变,就以我们所熟悉的传统产品“倒把西施”为例吧,传统的例把西施,壶形酷似西施,乳房、短嘴、圆的子,倒把,既实用,又大方朴实,现在我在保留传统的基础上,做一点的改动,把嘴、把、的改成六方形的,改动后给人以严谨,挺括,具有对称性,三点相互响应,造型改了,但实用未变,两者恰到好处。

还可以把杷改为提梁形状,给人以视觉上的美感。

总之百变不离其宗。

二是要开拓现代题材,可以旧题材上赋予新的内容和审美,不断丰富紫砂创作内容和形式通过创新来扩展它的传统。

其中“云龙”壶就是一例,它在传统的“鱼化龙”壶的造型上加以装饰和稍加改动,把简单抽象的“鱼化龙”改成了灵活多变的“云龙”使我们开拓了视野,充实了内容和提高了审美感,使传统得到了进一步发展。

浅谈宜兴紫砂陶刻艺术的发展摘要:紫砂陶刻是一门独特的装饰技艺,它“以刀代笔”与书画艺术相融合,体现了更多的人文情怀。

任淦庭作为陶刻艺术领域一位关键性的领军人物, 入行陶刻,潜心研究雕刻技艺,多有建树。

通过近距离赏析宜兴陶瓷博物馆馆藏的任淦庭陶刻作品,来感受他左右手均能书画陶刻的独门技艺,感受他以陶刻为业,久久为功的执着追求。

关键字:陶刻艺术、任淦庭、作品赏析一、紫砂陶刻艺术的形成紫砂陶刻艺术,源于明中期紫砂器之款式。

几百年的传承与发展,历代紫砂陶刻艺人辈出,追溯其源,有时大彬竹刀成字、李茂林书号记、孟臣制行书款,清时陈鸣远已用行草隶篆款之,嘉庆道光年间陈曼生及其“曼生壶”将紫砂书画陶刻推向了一个新的高位,其时,书画大家与紫砂陶刻的结缘,对于推动紫砂陶刻艺术的发展有着极其深远的意义。

自陈曼生后,紫砂陶刻风生水起,清末民初开始,国内书画名流纷纷笔涉紫砂、壶上书画,其后,出现了卢兰芳、陈少亭、任淦庭、诸葛勋等一批本土陶刻高手,形成了各显其能、各展其艺的浓郁的紫砂陶刻氛围。

其时,可以从真正意义上说把紫砂陶刻艺术逐步推向繁荣,在这一过程中,任淦庭起着关键性的作用。

二、任淦庭的陶刻艺术现代紫砂陶艺名家承先启后的老艺人有任淦庭、吴云根、裴石民、王寅春、朱可心、顾景舟、蒋蓉,他们有着相同的经历,钻研业务,刻苦磨练,攀上紫砂陶艺的高峰。

他们是众多紫砂艺人中的佼佼者,为我们树立了不朽的丰碑。

在1956年被江苏省人民政府授予“技术辅导”称号,享受优厚的政府待遇,并留下许多紫砂佳作。

作为七老之首,也是其中唯一的一位陶刻名家,他就是被尊为“大匠淦庭,一代宗师”的任淦庭。

任淦庭(1889—1968),字缶硕,名干庭,号石溪、聋人、大聋、漱石、左腕道人、左民。

他出生于宜兴,15岁时拜宜兴紫砂雕塑彩绘名手、民间画师卢兰芳为师。

1917年,“宜兴吴德盛陶器行”创办,师满出徒的任淦庭也在店中陶刻谋生。

1943年,任淦庭受聘于蜀山“毛顺兴陶器厂”为技师。

浅谈紫砂陶刻装饰艺术作者:邵佳来源:《文艺生活·中旬刊》2017年第11期摘要:紫砂陶记得紫砂陶刻者或紫砂艺人在陶坯上或壶底镌刻作者的姓名呀字号等,与后期的陶刻装饰有一定区别,并不是有意识的去装饰壶身。

供春的树瘿壶便刻有“供春”二字,但也可能是后人伪作。

关键词:紫砂;陶刻;装饰艺术中图分类号:J527 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2017)32-0010-01在宜兴紫砂陶刻的历史上,最具代表的也是最具影响的就是十九世纪初期西冷八家之一的陈曼生,为清朝乾隆、嘉庆年间人。

这个时期金石、篆刻等文人气息颇浓的艺术形式的流行,使得这位篆刻大家另辟蹊径与紫砂。

他独独倾心于紫砂器的造型与装饰,并与当时的紫砂艺人们合作,他的出现也推动了陶刻文化的发展,将诗书、篆刻、绘画、金石以及造型艺术融合为一体,并创作了流传后世的“曼生十八式”。

曼生壶将金石书画大面积的刻在壶腹部、肩部等部位置,将制作者铭款刻在把下端,而自己铭款,例如“阿曼陀室”、“曼生铭”等等印章印在壶底。

曼生壶以铭文为主装饰壶体,富含文化意味,与壶的造型极为贴切,布局巧妙,装饰风格不拘一格,具有极高的艺术品位,也是历史上评价最高的艺术创作。

其铭文内容,充满了文人雅趣、巧思,符合时代精神和想象力,表达了创作者的人文情怀和极高的艺术修养。

在此之间,曼生壶改变了陶刻艺术的语言,壶型、壶名、铭文、陶刻技法相映成趣,创造了紫砂陶刻的辉煌时期。

陶刻,其镌刻刀法虽与碑刻同宗,但在一柄圆体上操作,其力点难控,招式受缚。

一般书画高手如果没有强烈兴趣和创新毅力,断不会在此落刀。

陈呜远成为第一人,后孟巨随行,其笔法一如褚遂良,苍劲浑朴,尤其楷书富有唐人遗风。

到了陈曼生那里,陶刻更见活力四射,精彩纷呈。

曼生与他的幕僚撰词书画,并执刀铭刻,让原本素雅清净的一柄紫砂壶,融几何造型、书画艺术、文学篆刻于一体,形成了独具魅力的“文人壶”风格,遂成为紫砂精品。